Edmonton衰弱量表和Groningen衰弱指标在养老机构老年人衰弱评估中应用的比较

朱莲莲 许虹波 董爱淑 涂海霞 李菊芳 李萍

衰弱(frailty)是指由于个体脆弱性增加,保持自我内在平衡能力下降所产生的临床综合征,表现为身体储备能力和抵御能力下降,对不良健康结局的易感性增加[1]。养老机构收住的老年人以失能、高龄为主,健康问题较多,衰弱也更为常见[2]。目前认为衰弱是可逆的,是老年人失能前的状态[3]。早期给予个体化干预,可增加身体储备,有效逆转、减慢衰弱进展及减少不良结局的发生[4]。因此,需要选择有效的评估工具,尽早识别养老机构的衰弱个体。目前衰弱表型(Frailty Phenotype,FP)和衰弱指数(Frailty Index,FI)常被作为判断衰弱的标准[5]。但上述量表客观测量项目较多或评估过程复杂耗时,导致其在养老机构中的可操作性较差[6]。《老年患者衰弱评估与干预中国专家共识》推荐将FP、FI和衰弱筛查量表(The FRAIL Scale)作为常用量表,并提及国际常用的Edmonton衰弱量表(Edmonton Frail Scale,EFS)和Groningen衰弱指标(Groningen Frailty Indicator,GFI)等工具,同时指出目前尚缺乏针对中国老年人衰弱的评估和筛查方法[7]。EFS与GFI均为整体衰弱量表,包含身体、心理、社会等维度,包含了与老年人日常生活息息相关的条目,考虑问题更加全面且评估时间较短,可为后期开发有针对性的措施提供方向。目前这两种量表在国内养老机构老年人的衰弱评估中应用较少,本课题旨在比较EFS和GFI在养老机构老年人群中的衰弱筛查能力,为养老机构的衰弱评估提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样法,选取2020年5月—9月温州市8家养老机构的老年人展开调研。纳入标准:①年龄≥ 60周岁;②有行走能力(可使用辅助设备,如手杖、拐杖或助行器),可配合完成步速等身体评估测试;③入住养老机构时长≥1个月;④意识清晰,可用普通话或方言沟通;⑤知情同意。排除标准:①有精神障碍者;②处于疾病急危重症期。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查表

研究者自行设计包括人口社会学信息和健康相关资料的一般资料调查表,包括年龄、性别、婚姻状况、文化程度、慢性病数量、服药数量、自评健康状况、步行辅助工具使用情况等。

1.2.2 衰弱表型(FP)

该量表由Fried等根据“衰弱循环”理论建立,是目前常用的评估工具,包含步速、握力等客观指标。本研究采用Auyeung等[8-9]依据中国人体质特点测定出的衰弱诊断标准。①体质量下降:近1年体质量意外下降≥ 3 kg或≥5%体质量(干预前);近3个月体质量意外下降≥ 0.75 kg或≥1.25%体质量(干预后);②步速减慢:步行6 m所需时间,男性≥6.7 s,女性≥7.5 s;③握力下降:男性≤28 kg,女性≤18 kg;④体力活动减少:每日步行距离,男性< 850 m,女性< 650 m;或1周内有3天因体力不支而不能完成日常活动(如简单家务或园艺等);⑤自评疲乏明显:过去1周内,出现≥3天感觉做每一件事都需要努力或不能走动。本研究中以上5项标准符合1项计1分,0分为不衰弱,1~2分为衰弱前期,≥3分为衰弱。本研究将FP作为衰弱评估的“金标准”。

1.2.3 Edmonton衰弱量表(EFS)

该量表由Rolfson等[10]研制,包括认知能力(画钟试验)、一般健康状况(包括去年住院状况和自评健康状况)、功能独立性(工具性日常生活能力)、社会支持、药物使用、营养、情绪(抑郁)、控制力和功能表现(起立行走试验)等维度共11个条目[11],总分0~17分,得分≥5分判定为衰弱,得分越高,衰弱程度越高。EFS中文版由杨柳等[12]翻译并已对中国社区老年人衰弱的评估进行适用性检验,Cronbach’sα系数为0.78。

1.2.4 Groningen衰弱指数(GFI)

该量表是由Peters等[13]针对社区居家老年人和机构老年人研制的包括身体(移动能力、身体健康、视力、听力、营养和疾病)、认知(记忆力)、心理(抑郁、焦虑)及社会(情感隔离)4个维度的自陈式问卷,共15个条目,总分0~15分,得分≥4分判定为衰弱,得分越高,衰弱程度越高。中文版GFI由Tian等[14]翻译并已被应用于社区老年人,证明其具有可行性和可靠性,Cronbach’sα系数为0.64。

1.3 调查方法

调查前对8名来自护理专业的本科学生进行调查员培训,统一问卷填写标准和身体测量方法。经养老机构负责人允许以及老年人知情同意后开始调查。问卷由研究对象自行填写。考虑到研究对象存在年龄高、文化程度低、视力差等因素,可由调查员对养老机构部分老年人进行逐条询问和记录。调查结束后当场回收问卷并检查问卷填写的完整性。采用统一方法和设备测量研究对象的6 m步速、握力及进行起立行走试验。本研究共发放和回收问卷230份,有效问卷216份,有效率为93.9%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0和Medcalc 15.0软件进行分析。统计描述:计量资料服从正态分布者采用均数±标准差表示,不服从则采用中位数和四分位数描述,计数资料采用频数和构成比表示。统计推断:①通过Kappa检验分析3种衰弱评估工具的一致性,运用配对卡方检验对EFS、GFI和FP衰弱发生率评估的差异性进行两两比较;②以FP为参考,用受试者工作特征曲线(ROC)和曲线下面积(AUC)分析EFS和GFI对养老机构老年人衰弱评估的准确性。0.5<AUC<0.7、0.7≤AUC≤0.9以及AUC>0.9分别表示低、中、高的准确度,根据约登指数(灵敏度+特异度-1)最大原则来确定EFS和GFI的最佳临界值,并分别计算各衰弱工具在最佳临界值时的灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值[15];③采用Bayes判别分析两种工具预测养老机构老年人衰弱发生的准确性。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象一般资料

216例老年人均来自民办养老机构,年龄在61~102(82.41±7.58)岁;性别:142例(65.7%)为女性,74例(34.3%)为男性;文化程度:151例(69.9%)为小学或文盲,65例(30.1%)为初中及以上;婚姻状况:164例(75.9%)丧偶,43例(19.9%) 已婚,9例(4.2%) 为离异或未婚。117例(54.2%)老年人患慢性病≥2种;45例(20.8%)老年人服药≥5种;分别有95例(44.0%)、94例(43.5%)、27例(12.5%)老年人自认为健康状况好、一般和差;156例(72.2%)老年人可独立行走,60例(27.8%)老年人需要借助辅助行走设备。

2.2 FP、EFS与GFI评估养老机构老年人的衰弱情况

以量表各自衰弱诊断值FP得分≥3分、EFS得分≥5分和GFI得分≥4分为判定依据,3个量表得分均为非正态分布,衰弱的评估结果见表1。

2.3 EFS、GFI与FP诊断衰弱的一致性与差异性比较

一致性比较结果显示,EFS与FP、GFI与FP、EFS与GFI衰 弱评估结果的Kappa值分别为0.460、0.430和0.543(P<0.001),说 明3种量表判定衰弱的结果为中度一致。配对卡方检验结果显示,GFI诊断衰弱的发生率高于FP(P=0.036),而FP与EFS(P=0.177)、EFS与GFI(P=0.471)诊断衰弱的发生率没有区别。

2.4 EFS与GFI对养老机构老年人衰弱的筛查能力比较

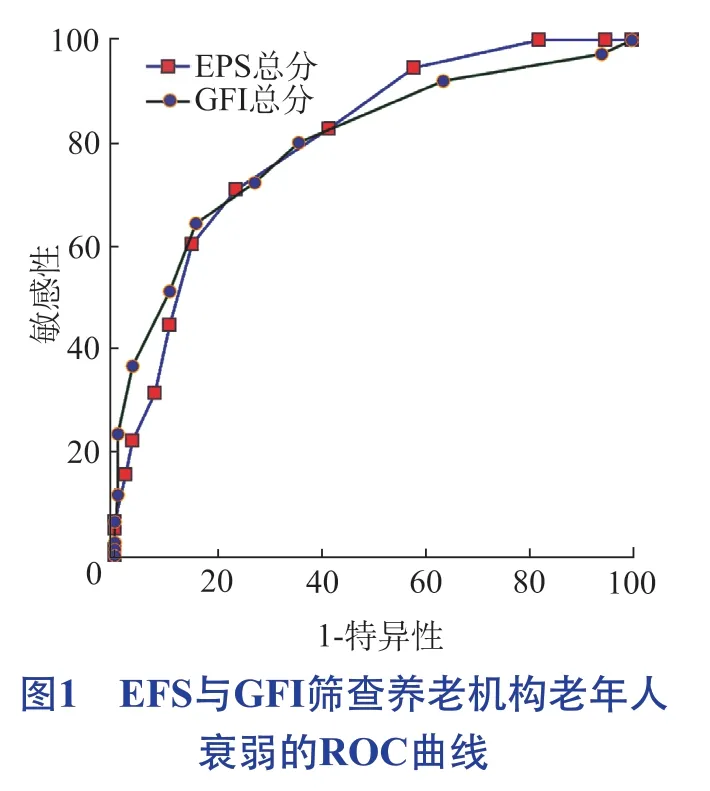

以FP评估(≥3分)判断为衰弱作为因变量,以EFS与GFI实际得分为自变量,通过ROC曲线判断二者对衰弱的评估效果,见图1。结果显示,EFS和GFI曲线下面积分别为0.805和0.801(P<0.001),两者面积之差为0.004(Z=0.090,P= 0.894)。根据约登指数最大原则,EFS和GFI的最佳临界值均为4.5,对应的灵敏度、特异度、阳性预测值及阴性预测值见表2。

2.5 EFS与GFI评估养老机构老年人衰弱的准确度

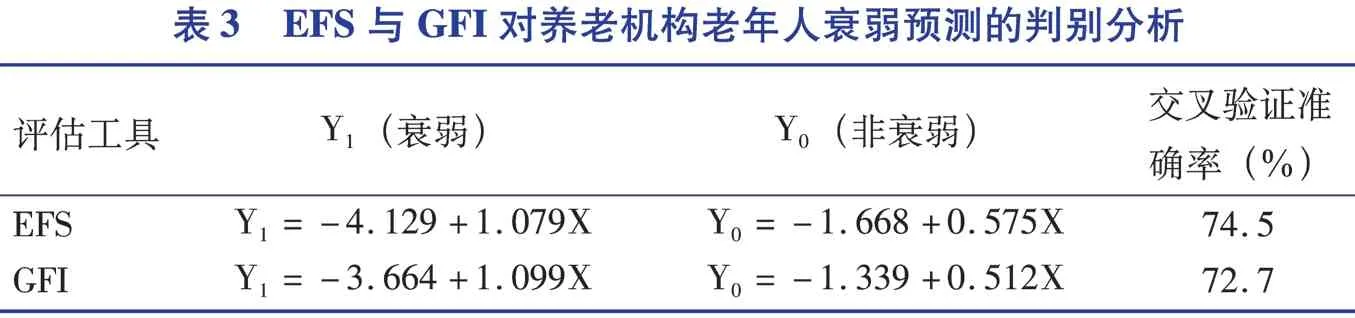

以FP得分≥3分判断为衰弱作为因变量(衰弱=1,非衰弱=0),分别以EFS和GFI实际得分为自变量,进行Bayes判别分析。根据交叉验证法对函数进行检验,EFS和GFI对衰弱判定的准确率分别为74.5%和72.7%,见表3。

3 讨论

3.1 养老机构老年人衰弱发生率分析

?

?

?

衰弱是个体力量与耐力下降、多系统生理储备减退及身体内环境紊乱且个体对失能、死亡等不良健康结局易感性增加的一种恶性循环的临床综合征[16]。因此国际衰弱共识小组建议,对所有≥70岁的人群或最近1年内非刻意节食情况下出现体质量下降(≥5%)的人群进行衰弱的筛查[10]。养老机构老年人的衰弱问题因评估工具的差异而判定结果不同,系统评价显示养老机构老年人衰弱发生率为49%(29.2%~ 66.6%)[17]。本 研 究 中FP、EFS和GFI筛查养老机构老年人衰弱的发生率分别为35.2%、40.3%与43.1%,低于国内同类调查(石宏宇等[18]研究中的FP筛查衰弱发生率为42.9%;段子才等[19]研究中的EFS筛查衰弱发生率为60.9%;Xiang等[20]研究中的 GFI筛查衰弱发生率为61.6%),主要是由于本研究仅调查有行走能力的老年人,且独立行走者达72.2%,生理衰弱程度低。与只评估身体维度的FP相比,EFS与GFI筛查的衰弱发生率更高,说明多维量表识别衰弱的能力会高于单维量表[21]。本研究衰弱发生率高于社区老年人(任晶晶[22]研究中的FP筛查衰弱发生率为10.1%;韩君等[23]研究中的EFS筛查衰弱发生率为28.2%;Ntanasi等[24]研究中的GFI筛查衰弱发生率为30.2%),提示养老机构是衰弱老年人的聚集地,需要引起重视。

3.2 EFS、GFI与FP诊断衰弱的一致性与差异性分析

一致性分析显示,EFS、GFI与FP的筛查结果均为中度一致(Kappa值为0.460、0.430,P均<0.001),提示这两种量表的衰弱检出率相当。但配对卡方检验结果显示,用GFI诊断衰弱的发生率高于FP,而EFS与FP之间差异没有统计学意义,说明GFI较FP容易将同一个老年人诊断为衰弱个体,这可能是因为GFI对认知、心理和社会的主观评估条目较多,本研究的研究对象年龄较高,为61~102(82.41±7.58)岁,随着年龄不断增加,老年人更容易出现认知功能减退,抑郁、焦虑和孤独感明显增加,社会参与度、家庭支持度及经济状况愈发下降,导致认知衰弱、社会心理衰弱的发生发展[23]。再者,EFS对认知的评价采用了画钟试验,评估结果更为量化、客观;EFS和FP均包含了客观身体指标,EFS为起立行走试验,FP为步速和握力,因此对生理衰弱的评估更为准确,二者的评估结果也更为一致。EFS结合主观量表和客观测量评估,被认为是一种较为完善的评估方法[25]。

3.3 EFS与GFI筛查养老机构老年人衰弱风险的能力分析

目前比较常用的衰弱评估工具为FP与FI,FI能够较好地反映个体的整体健康状况,但包含条目较多(30~92个条目不等),含多种复杂的健康信息和实验室检查指标,在养老机构中很难获得[26];FP相对简单易操作,能够反映衰弱潜在的病理生理机制[27],是当前老年医学研究领域认可度较高的衰弱筛查方法[28],因此本研究以FP为判定标准。ROC曲线分析表明,EFS和GFI诊断养老机构老年人衰弱的AUC分别为0.805和0.801,二者面积差无统计学意义(P=0.894),说明EFS与GFI对衰弱的诊断能力相似,均为中等,可能是由于二者均为多维衰弱量表,均包含了认知、健康状况、日常生活能力、服药数量、体质量改变、心理社会等相似评价内容[10,13]。Bayes判别分析的原理是用已知的先验概率去推断后验概率,其关键评价指标为交叉验证准确度[29],结果显示EFS、GFI与FP对养老机构老年人衰弱诊断的交叉验证准确率分别为74.5%与72.7%,说明EFS对养老机构老年人的衰弱评估判别水平高于GFI,低于判别模型自身验证率要求(大于80%)[30],模型的稳定性需要进一步验证。

本研究中,EFS和GFI的灵敏度分别为0.711和0.645,说明EFS正确识别衰弱的能力高于GFI;二者的特异度分别为0.764和0.843,说明GFI的特异度高于EFS,提示GFI正确筛查不发生衰弱的能力高于EFS。根据选择灵敏度高的工具作为筛查工具的原则[30],EFS更适用于养老机构老年人的衰弱风险筛查。但是,好的筛查量表也需要较高的约登指数、阳性预测值和阴性预测值,最好不用工具测量并耗时较少[28]。本研究中,EFS的约登指数为0.475,稍低于GFI的0.488,EFS的阳性预测值为0.621,低于GFI的0.690,建议将来纳入更多的研究来比较二者的诊断性能。本研究根据ROC曲线及约登指数最大原则确立EFS与GFI的最佳临界值。EFS评估衰弱的最佳临界值为4.5,低于原量表推荐的5[10]和Ramírez等[31]在哥伦比亚社区老年人中测定的临界值6;GFI衰弱最佳临界值为4.5,高于Tian等[14]在中国社区老年人群中测定的临界值3,低于Sutorius等[32]在荷兰社区老年人中测定的临界值5。分析上述差异产生的原因可能与研究的地区、人群差异有关,提示今后在应用EFS和GFI时,应根据地区和人群特征选择适宜的临界值以增强量表的检验效能。

4 小结

综上所述,本研究以FP为参考,评价EFS和GFI在养老机构老年人衰弱筛查中的能力。结果显示,EFS和GFI都可以用于养老机构老年人衰弱的评估,在筛查能力方面二者的诊断能力相似,EFS的灵敏度高于GFI,更适用于养老机构老年人的衰弱筛查。本研究仅对具有行走能力的老年人进行调查,在一定程度上限制了研究结论的外推。另外,作为横断面研究,无法评价不同衰弱评估工具对老年人不良健康结局的预测效度,今后应该设计纵向的队列研究来观察EFS和GFI预测衰弱不良健康结局的能力。