2022年长江中下游夏季异常干旱高温事件之环流异常特征

郝立生,马 宁,何丽烨

(天津市气候中心,天津 300074)

引言

长江流域是我国的重要经济走廊,科技产业密集,历来备受国家高度重视。随着气候变暖,近年多发高温干旱气候事件。由于夏季高温干旱灾害常常会对当地工农业生产、居民生活、生态安全等造成严重影响[1-3],认识自然灾害发生规律和作好科学应对至关重要[4]。

姜雨彤等[5]研究发现,长江流域尤其中下游地区出现复合高温干旱的频率较高,而且高温干旱事件呈增加趋势。近年高温干旱事件屡破历史极值,如2019年的伏秋连旱,无降水日数为1961年以来第二多,平均气温为1961年以来最高值,由于持续高温少雨,干旱发展迅速,重旱以上平均站次和最大面积均达到1961年以来历史同期最大,成为近60 a最严重的高温干旱事件[6]。

长江流域气候异常发生原因历来备受关注[7-9,2]。中国长江中下游地区,通常每年6月中旬到7月上旬前后是梅雨季节,梅雨是长江中下游地区特有的天气气候特征[9],降水量大而且集中。由于东亚夏季风等环流系统年际变化大,使得每年入梅、出梅日期波动较大,梅雨异常往往伴随出现高温干旱天气。研究指出东亚夏季风偏强、副热带高压(简称“副高”)偏北、东亚太平洋型/东亚日本型异常是高温、干旱发生的环流条件[10-11]。雷徐奔等[12]研究表明,2000年以来,印度洋地区的MJO(Madden-Julian Oscillation,MJO)振荡活跃的年份,位于西北太平洋的反气旋环流会偏强,其西侧有利于向长江中下游地区输送水汽,这种情况会造成长江流域中下游大雨及以上强度的降水日数增多,夏季降水量偏多,不容易出现高温干旱。反之,易出现高温干旱天气。

2022年夏季,长江流域再次出现异常的高温干旱气候事件,实况打破历史纪录,新闻媒体多次进行了报道。据国家气候中心8月中旬统计和发布的数据显示,长江流域很多地方高温日数已超过20 d,尤其中下游地区更是超过30 d,有的县连续少雨日数超过20 d,如湖南有些地区连续少雨日超过40 d,创历史新高。长江上中游来水量为1949年以来同期最少。长江流域2022年在主汛期发生这样严重的高温、干旱天气,在气候上还是比较少见的。虽然2000年以来,长江流域发生过多次干旱事件,2006年也发生过全流域高温干旱,但2022年夏季的高温干旱事件具有持续时间长、影响范围广、极端性强的特点[4]。

随着气候变暖加剧的影响,长江流域发生干旱高温气候事件频率有加大的趋势,强度也越来越强,尤其从2000年以来表现更加明显[5,13-15]。由于近年长江流域极端干旱高温气候事件频发,有时预测难度也较大,还需要进一步提高对其发生规律的认识。天气气候异常是环流背景异常引起的,尤其持续性的高温干旱事件必然伴随持续的环流异常。本文将对2022年夏季长江中下游异常高温干旱事件发生的环流背景进行综合分析,为进一步认识长江流域异常高温干旱发生规律,同时也为改进气候预测技术提供一些科学参考依据。

1 数据与方法介绍

1.1 数据来源

(1)日降水量数据和日气温数据。使用国家气象信息中心整理的1951—2022年全国2400余站降水量、气温资料,长江中下游地区选用建站时间较早且1961年以来数据较为完整的201个站作代表站(位于图1虚线圈内)。夏季指6月1日至8月31日,区域平均值是该区域201站的平均值,气候值指1991—2020年平均值。(2)环流数据。使用美国国家环境预报中心和国家大气研究中心(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research,NCEP/NCAR)联合制作的再分析资料,从美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)物理科学实验室(Physical Sciences Laboratory,PSL)网站下载(https://psl.noaa.gov/[2022-09-16])。数据水平分辨率为2.5°×2.5°,垂直方向从1000 hPa至150 hPa,要素为纬向风速u、经向风速v、垂直风速ω、位势高度h、气温t、比湿q等。实况分析选用2022年6月1日至8月31日的日数据,气候背景选用1991—2020年平均值。(3)地理信息数据。中国国界、河流信息采用国家基础地理信息系统数据(http://www.tianditu.gov.cn)。海岸线和地形背景采用“自然地球”数据(https://www.naturalearthdata.com)。

图1 2022年夏季长江中下游高温(大于等于35℃)日数距平(a,单位:d)与降水量距平百分率(b,单位:%)空间分布(虚线圈为长江流域中下游区域)Fig.1 Spatial distribution of high temperature(greater than or equal to 35℃)days anomaly(a,Unit:d)and precipitation anomaly percentage(b,Unit:%)in the middle and lower reaches of the Yangtze River in summer 2022(The dotted line circle is area of the middle and lower reaches of the Yangtze River Basin)

文中附图涉及的中国地图基于中华人民共和国自然资源部地图技术审查中心标准地图服务系统下载的审图号为GS(2021)5448号的中国地图制作,底图无修改。

1.2 主要方法

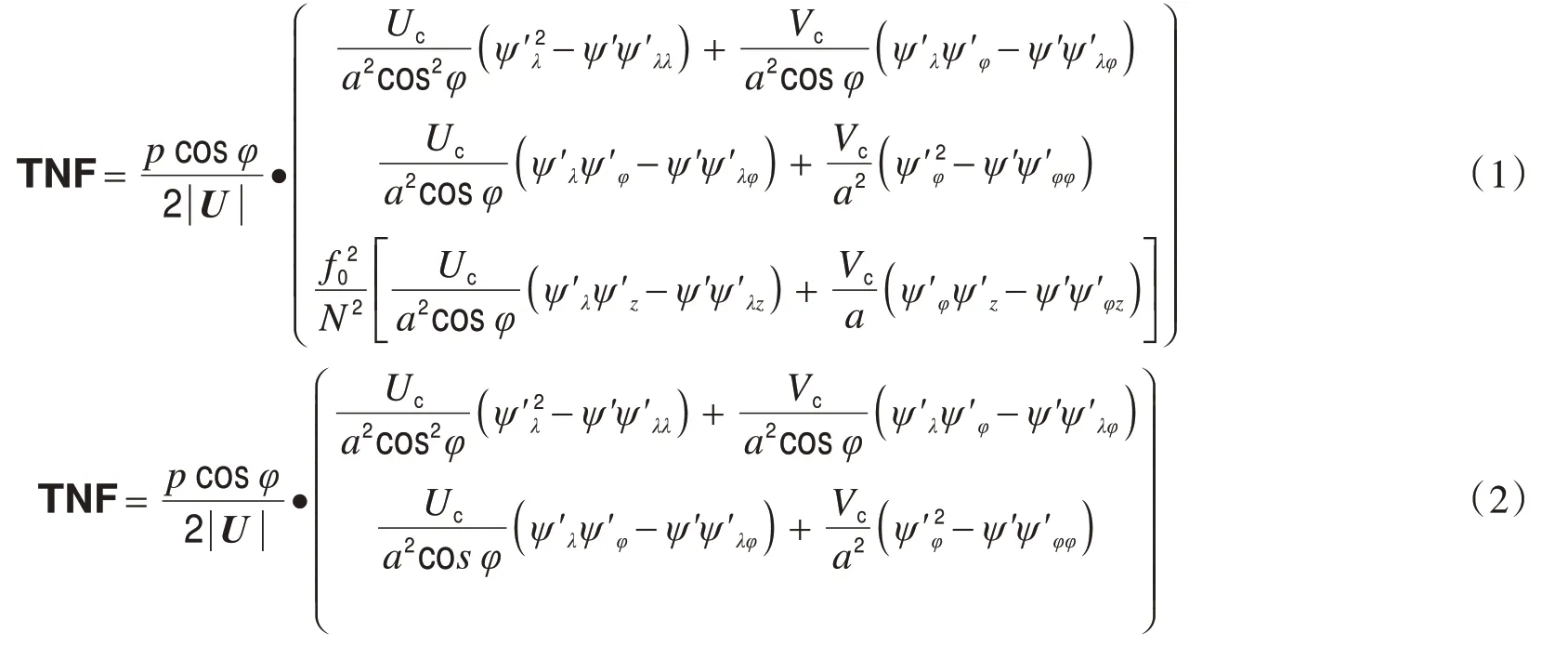

(1)T-N波作用通量

在分析扰动对天气气候的影响时,常用波作用通量来诊断Rossby波的传播。常用的3种方法是E-P通量[16]、Plumb波作用通量[17]和T-N波作用通量[18]。E-P通量可以诊断一段时间内天气尺度瞬变波对定长波的调控作用,但不能较好地识别Rossby波的时间演变过程。Plumb波作用通量可以很好地识别小振幅定常波在纬向均匀基本气流中的传播特征,其方向代表了波能量的传播方向,该方法也能分析定常Rossby波的三维传播特性。但Plumb通量纬向分量较大而经向分量较小,只能适用于振幅较小的纬向均匀西风带Rossby波的诊断。为更好地分析真实大气中Rossby波的传播,Takaya和Nakamura[18]对Plumb波作用通量[17]作了改进,用三维气候态流场作背景气流,发展了T-N波作用通量方法。T-N波作用通量能够很好地识别纬向非均匀气流中振幅较大的Rossby波的传播特征,也能诊断Rossby波的三维传播规律。与基于纬向均匀气流的Plumb方法相比,T-N波作用通量更适合识别真实大气中纬向非均匀气流背景下准定常的Rossby波能量的传播特征[19]。T-N波作用通量诊断方法中的波作用通量简称为TNF(T-N Wave Activity Flux,TNF),其计算见公式(1)[18-19]。在准地转情况下,球坐标系下三维T-N波作用通量公式简化[18-19]如公式(2)。

式中:TNF为T-N波作用通量;p为气压层与底层气压p0=1000 hPa的比值;U==(Uc,Vc)为水平风速的气候平均值,下标c表明该量为气候值;φ是地理纬度;λ是地理经度。

扰动流函数ψ'可以在准地转假设下由位势高度(geopotential height)φ和科氏参数f求得:

式中:ψ'是扰动流函数;φ是待求波作用通量时刻的位势高度,φc是φ的气候平均值;f是科氏参数,科氏参量随地球纬度而变化,从赤道处的零值增大到两极的最大值;Ω(rad·s-1)为地球自转角速度,数值等于7.292×10-5。

本文采用T-N方法的公式(2)计算Rossby波作用通量,分析扰动波动能量传播特征。

(2)大气视热源Q1、视水汽汇Q2

大气非绝热加热是大气运动的能量来源,尤其位于热带海洋上的对流加热,可激发出明显的低频信号,伴随低频信号向东、向北传播,对长江流域降水以及华北夏季降水产生明显影响[20-22]。非绝热加热是推动大气环流系统和使天气系统发展的主要热力强迫因子[23-24]。诊断大气热源异常可以分析大气低频信号激发位置、强度、传播路径的异常。大气热源包括视热源Q1(Apparent Heating Source,Q1)、视水汽汇Q2(Apparent Moisture Sink,Q2),分别表征大气中非绝热加热、水汽的源汇情况[23]。根据丁一汇[23]和YANAI等[25-26]的研究,可在建立热力学方程与水汽方程后,利用“倒算法”计算Q1、Q2的数值。这里使用位温θ计算Q1、Q2[25-26]。

式中:θ是位温;q是水汽混合比;υ是水平风速u、v;ω是垂直风速(用气压表示);p代表气压,p0=1000 hPa;cp是干空气定压比热;K=R/cp,R是气体常数;L是凝结潜热系数;∇是等压面水平方向梯度算子(x、y方向梯度);上横线表示所在层水平方向气候平均值。整层积分的视热源为<Q1>、视水汽汇为<Q2>,具体积分规则如下:

式中:g为重力加速度;ps代表地表气压;pt代表层顶气压。

(3)此外,还用到距平分析、合成分析等方法。本文所用气候值指1991—2020年平均值,判断异常或计算距平以此为依据。

2 基本气候特征

长江流域中下游1991—2020年区域平均夏季高温日数为22 d。2022年夏季,长江中下游201站大于等于35℃的高温日数普遍超过20 d。其中,195站在30 d以 上,154站 在40 d以上,84站超 过50 d。97%的站点(195站)夏季高温日数超过气候平均值,其中103站(51%)高温日数打破1951年以来有观测记录的高温日数历史极大值。从统计上比较,长江流域2022年是1951年以来最强的高温热浪年份[图1(a)、图2(a)]。

长江流域中下游1991—2020年区域平均夏季降水量为596 mm。2022年夏季,长江中下游201站中,189站夏季降水量小于气候平均值,其中有2站突破1951年以来有测站记录的降水量历史极小值[图1(b)、图2(b)]。

图2 1961—2022年长江中下游夏季高温日数(a)、降水量(b)距平逐年变化Fig.2 Yearly variation of high temperature days(a)and precipitation(b)anomaly in the middle and lower reaches of the Yangtze River in summer from 1961 to 2022

长江中下游地区6、7、8月高温日数区域平均的气候值分别为2、11、9 d,而2022年分别为4、18、24 d,远多于历史平均值,尤其8月几乎是气候值的3倍[图3(a)]。6、7、8月降水量区域平均的气候值分别为248、194、154 mm,而2022年分别为241、112、39 mm,6月降水接近正常,7月偏少42%,8月偏少75%。整个夏季降水量偏少204 mm,整体偏少34%[图3(b)]。

图3 2022年长江中下游夏季各月区域平均高温日数(a)、降水量(b)与气候值的对比Fig.3 Comparison of regional average high temperature days(a)and precipitation(b)with climate state for each month of summer 2022 in the middle and lower reaches of the Yangtze River

从统计数据看,2022年夏季长江流域高温干旱异常严重,降水偏少,高温日数多。尤其高温持续时间、日数成为1951年有气象记录以来的历史最大值。

高温、干旱的发生与环流异常密切相关。高温主要是长时间高压环流控制造成的;降水偏少主要与水汽输送来源偏少和动力上升条件差有关。下面就围绕环流要素进行综合分析,进一步认识2022年长江中下游异常高温干旱发生的原因。

3 大气环流异常特征

3.1 Rossby波传播异常

长江流域降水的发生离不开低纬地区的水汽输送和中高纬地区的冷空气活动,水汽输送提供产生降水的水汽条件,而冷空气活动则会造成动力上升运动。可以说,强降水尤其持续性强降水的发生,这两个条件缺一不可。例如,东亚夏季风强的年份,长江流域水汽来源充足,但降水往往偏少,这主要是由于冷空气活动偏北,长江流域动力上升条件偏弱造成的;而华北由于水汽来源偏多,加上动力上升条件有力,往往在强夏季风年产生较多的降水[7,27]。

中高纬冷空气活动及南下往往伴随长波槽脊的传播发生,波动活动发生异常,必然造成冷空气活动异常。T-N波作用通量可以很好地诊断中高纬波动能量的传播特征。

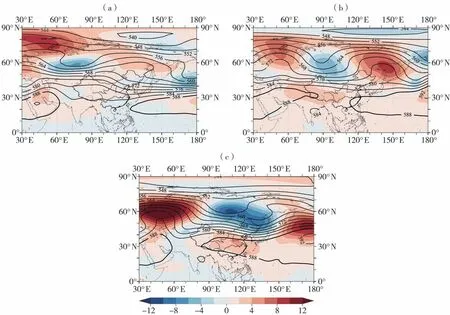

图4是2022年6、7、8月500 hPa高度距平及T-N波作用通量分布情况,箭头代表波动能量传播方向。正常年,来自北大西洋的扰动沿西风带向下游传播,6—7月以从西向东传播为主,7—8月在东亚向东南传播,影响范围达我国长江中下游及东南沿海地区[18,28]。2022年夏季波动能量传播显著不同,6月[图4(a)],来自北大西洋的扰动分两支传播,一支沿中高纬向东传播,强度偏小;另一支向低纬度的北非传播,强度显著偏大。阿拉伯半岛至伊朗为正距平,说明伊朗高压在加强。7月[图4(b)],向北非传播支开始减弱,沿中高纬传播支明显加强。波动传播造成500 hPa沿西风带形成高低扰动波列特征。贝加尔湖及以南为负距平,鄂霍次克海附近为明显正距平,说明鄂霍次克海高压脊(或阻塞高压)明显偏强。伊朗高压进一步加强、向东扩展。8月[图4(c)],中高纬波动活动进一步加强,继续向东传播,没有出现在东亚向东南方向的传播特征,而在东部沿海出现太平洋-日本型(P-J)波动传播,这种情况有利于东北亚降水[28]。值得关注的是,中高纬高度场扰动明显加强,这会使得环流系统移动缓慢,造成持续性环流异常,极易引发严重的气候异常事件[29]。贝加尔湖附近负距平区扩大到我国东北,造成东北冷涡活动频繁,我国华北、东北动力上升条件有利,易出现降水过程;鄂霍次克海高压移到堪察加半岛以东洋面。青藏高原上空正距平向东移动,与西北太平洋西伸的副热带高压合并,维持在长江流域地区,不利于产生上升运动,造成8月长江流域降水异常偏少和高温天气的发生。

图4 2022年6(a)、7(b)、8(c)月500 hPa高度距平(填色区,单位:dagpm)及T-N波作用通量(箭矢,单位:m2·s-2)空间分布Fig.4 Spatial distribution of 500 hPa height anomaly(the color shaded,Unit:dagpm)and T-N wave activity flux(arrow vectors,Unit:m2·s-2)in June(a),July(b)and August(c)2022

可以看出,2022年夏季,Rossby波传播发生异常,造成冷空气活动偏北,尤其在8月更为突出,长江流域持续为异常高压控制,引发长江中下游地区出现异常高温干旱事件。

3.2 热带热源(低频信号)异常

长江流域中下游夏季降水常常受到来自热带低频信号的影响[20-22],热带低频信号传播发生异常就会造成该地区降水出现异常。热带低频信号传播主要通过诱发对流上升运动和影响水汽输送来影响长江中下游地区夏季降水。热带低频信号是由热带对流强降水视热源激发出来的,因此,分析热带地区视热源是识别热带低频信号传播异常的有效方法。由于视热源Q1和视水汽汇Q2结果基本一致,这里主要分析Q1的变化。

图5是视热源Q1夏季气候均值和2022年异常值空间分布。在多年平均场上[图5(a)],热带视热源Q1有两个主要中心,分别位于孟加拉湾和菲律宾以东的西北太平洋地区,说明夏季热带对流主要位于该区域,它们分别激发出北半球夏季大气低频信号BSISO1、BSISO2(Boreal Summer Intraseasonal Oscillation,BSISO)[30]。BSISO可以影响南海夏季风、东亚副热带夏季风爆发[31-32]、活跃/中断[33-34],与南亚地区的季风降水异常密切相关[35-36]。夏季,每当BSISO出现,伴随其向北传播,长江中下游就会出现明显降水过程[22]。研究表明,BSISO异常会对大气水文过程产生重要影响[37-38]。

图5 视热源Q1夏季气候值(a)与2022年夏季异常(b)的空间分布(单位:W·m-2)(虚线箭头代表低频信号传播方向,虚线圈是长江中下游地区位置)Fig.5 Spatial distribution of the summer climate values of the apparent heating source Q1(a)and Q1 anomaly in summer 2022(b)(Unit:W·m-2)(The dashed arrow represents the direction of low-frequency signal propagation,and the dashed circle is the location of the middle and lower reaches of the Yangtze River)

图5(b)是2022年夏季视热源Q1减去气候均值后的结果。最大异常区就是热带视热源Q1(对流区)位置发生偏移,孟加拉湾和菲律宾以东的西北太平洋地区加热区(对流区)为异常负值,说明这个区域对流偏弱,而强加热区(对流区)位于热带南半球。表明2022年夏季热带对流很难激发出向北传播的低频信号BSISO。长江中下游地区缺乏BSISO诱发的对流上升运动和缺乏BSISO传播带来的水汽输送,因而降水过程偏少,造成2022年夏季出现高温干旱气候事件。

3.3 500 hPa环流异常

500 hPa层是动力上升的关键层,主要的环流系统是中高纬的槽脊活动和副热带高压系统。其环流异常会造成区域降水异常和高温天气出现。

图6是2022年夏季各月500 hPa高度场环流及其距平变化。6月,乌拉尔山为负距平,槽比常年深,贝加尔湖为脊,我国东北至长江中下游为槽。最显著的异常特征是:(1)北大西洋出现明显的正距平扰动,贝加尔湖为明显的正距平扰动;(2)伊朗高压偏强,西北太平洋副热带高压(简称“西太副高”)在东部海区偏强。长江中下游地区环流基本属于正常年份,所以降水量也接近正常年。7月,中高纬槽脊活动加强,但位置偏北。最显著的异常特征是:(1)北大西洋正距平东移到乌拉尔山附近,贝加尔湖附近为明显负距平,鄂霍次克海为明显正距平。造成乌拉尔山高压脊(或阻塞高压)、鄂霍次克海高压脊(或阻塞高压)偏强,贝加尔湖槽加深,有利于华北地区降水偏多。这种槽脊形势意味着环流稳定、移动缓慢,易引发异常的气候事件。(2)伊朗高压向东扩展,西太副高北抬西伸到东南沿海,青藏高原出现明显正距平。8月,中高纬槽脊稳定少动,但强度和范围有所变化。最明显的异常特征是:(1)乌拉尔山附近正距平进一步增大,表明乌拉尔山脊进一步增强;贝加尔湖附近负距平进一步增大,且扩展到我国东部地区,表明贝加尔湖槽进一步加深,在我国东北形成阶梯槽(或东北冷涡);鄂霍次克海正距平(高压脊)东移到勘察加半岛以东洋面上。这种环流有利于华北、东北降水过程发生。(2)前期位于青藏高原的正距平进一步加强、东移到长江流域,诱发西太副高西伸。副热带高压进一步北抬,成东西带状分布,西部控制了长江流域地区。伊朗高压向西收缩。带状副高阻挡了北方冷空气,这种环流造成北方降水偏多,而长江流域高温干旱天气的发生。

图6 2022年6(a)、7(b)、8(c)月500 hPa高度场(等值线)及其距平(填色区)空间分布(单位:dagpm)Fig.6 Spatial distribution of 500 hPa height field(contours)and its anomalies(the color shaded)in June(a),July(b)and August(c)2022(Unit:dagpm)

所以,一方面中高纬槽脊稳定、移动缓慢,贝加尔湖槽活动偏北、偏东;另一方面青藏高原正距平扰动向东移动到长江流域,诱发西太副高西伸并控制了长江流域地区。这种环流使得长江流域长时间尤其8月处于高压下沉气流控制下,而且北方冷空气很难南下影响到长江流域,造成2022年夏季长江流域出现异常高温干旱气候事件。

3.4 东亚夏季风异常

850 hPa层是监测东亚副热带夏季风(水汽输送层)的关键层,其环流异常往往造成水汽输送异常,进而造成区域降水异常。

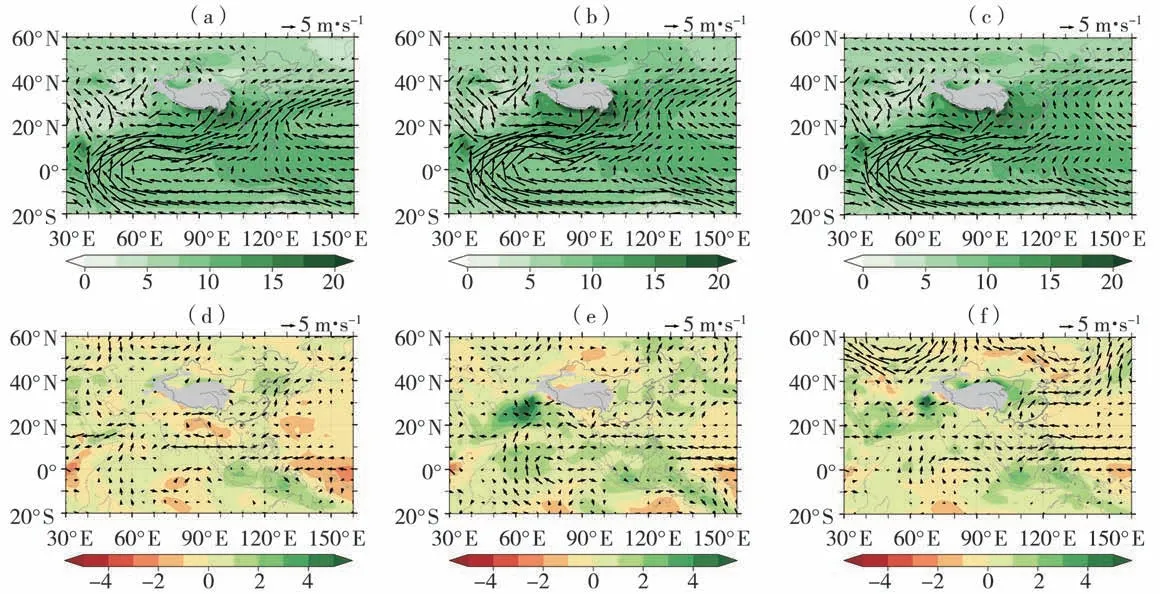

图7是6、7、8月850 hPa比湿和水平风速的气候平均值及2022年异常的空间分布。在气候场上,北印度洋地区为明显的西风,南海为西风或西南风,东亚副热带为偏南风,6—7月,风速逐渐加大,8月东亚副热带地区的风速迅速减小。由于东亚夏季风加强了水汽的输送,印度半岛至东亚是湿度最大的区域。这些环流背景为长江流域夏季降水提供了很好的水汽条件。如果这些环流出现异常,长江流域夏季降水就会发生异常[7]。

2022年夏季6月,北印度洋至南海为东风异常,这表明热带夏季风偏弱;东亚副热带地区为偏南风异常,表明东亚副热带夏季风偏强[图7(d)]。这也再次证明,东亚副热带夏季风与热带南海夏季风是两个独立的季风环流系统。偏强的东亚副热带夏季风给我国长江流域及北方地区输送了较多的水汽。7月,南亚热带地区仍维持较强的偏东风异常,说明热带夏季风仍然偏弱;东亚副热带夏季风为正常状态[图7(e)]。8月,西北太平洋偏东风加强,在南海转向,并入东亚副热带夏季风,加强了向东亚地区的水汽输送[图7(f)]。可以看到,水汽基本上是经过长江流域而进入更北地区,这种流场有利于华北夏季多降水而不利于长江流域降水的发生[7,35]。

图7 夏季6(a、d)、7(b、e)、8(c、f)月850 hPa比湿(填色区,单位:g·kg-1)和水平风速(箭矢,单位:m·s-1)的气候值(a、b、c)及2022年异常(d、e、f)的空间分布Fig.7 Spatial distribution of climate values(a,b,c)and anomalies of 2022(d,e,f)of specific humidity(the color shaded,Unit:g·kg-1)and horizontal wind field(arrow vectors,Unit:m·s-1)at 850 hPa in June(a,d),July(b,e)and August(c,f)

2022年夏季,热带夏季风偏弱和东亚副热带夏季风偏强,使得长江流域缺乏水汽辐合条件,造成降水偏少。

3.5 经圈环流(上升运动)异常

经圈环流与区域大气环流、副热带高压、上升(下沉)运动条件等密切相关,其异常会引发区域降水异常和高温干旱气候事件的发生。

图8是沿110°E—120°E平均的6、7、8月经圈环流气候值及2022年夏季各月异常值。由于比湿变化幅度较小,这里不作重点分析,下面重点分析经圈垂直环流变化。在平均气候场上,6月,30°N附近以南为明显上升气流,其北侧为较弱的下沉气流,长江中下游南侧暖湿空气上升、北侧冷空气下沉,造成江淮梅雨的发生[图8(a)]。7月,上升区向北推移到华北地区(越过35°N),冷暖空气汇合位置较6月偏北,华北出现明显降水,长江流域由于有较好的上升气流,降水仍然较多[图8(b)]。8月,上升区变化不大,主要是45°N以北下沉气流明显加强[图8(c)]。

2022年夏季,6月,赤道以南出现强的异常上升气流,造成哈德来经圈环流(Hadley Cell)上升支异常偏南[图8(d)],这与前面分析的视热源Q1异常对应。长江以南、华北、东北同时为异常上升气流,对应降水偏强。7月,30°N附近的长江流域为异常下沉气流[图8(e)],不利于降水发生。8月,长江流域为明显偏强的异常下沉气流[图8(f)],不利于降水过程的发生。

图8 沿110°E—120°E平均的6(a、d)、7(b、e)、8(c、f)月经圈环流气候值(a、b、c)及2022年异常值(d、e、f)(填色区是各月多年平均比湿,单位:g·kg-1)Fig.8 The meridional circulation climate values(a,b,c)and anomalies in 2022(d,e,f)averaged along 110°E-120°E in June(a,d),July(b,e)and August(c,f)(The color shaded is the multi-year average specific humidity for each month,Unit:g·kg-1)

2022年夏季,哈德来经圈环流(Hadley Cell)上升支异常偏南,使得8月长江流域由气候上升气流区变为明显的下沉气流区,抑制了降水发生,结果造成8月降水量显著偏少和高温干旱天气的发生。

3.6 环流异常协同作用的影响

前面从不同环流因子方面分析了造成2022年夏季干旱高温事件的原因。那么高纬、中低纬和低纬热带地区环流异常是如何协同作用造成2022年长江流域夏季极端干旱高温气候事件的呢?考虑到2022年8月的干旱、高温最严重,而且如果用夏季3个月平均值会掩盖环流异常特征,所以,选择8月来说明环流异常协同作用的影响。

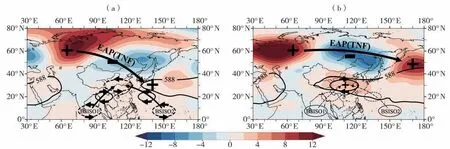

图9是2022年8月高纬、中低纬和低纬热带环流异常协同作用示意图。正常年8月[图9(a)],在高纬度地区,500 hPa欧亚遥相关型(Eurasian teleconnection pattern,EAP)或T-N波作用通量在东亚向东南方向传播[15,25],表现为500 hPa高度场距平呈“+、-”中心的波列特征。当波动传播造成乌拉尔山高压脊、贝加尔湖低压槽、朝鲜半岛附近高压加强,长江中下游常常受到北方槽区南下的冷空气影响,从而产生降水过程。在中低纬地区,500 hPa主要为副热带高压环流。最显著的特征就是北非副热带高压和西太副高,主体基本都位于北纬28°N附近,西太副高西伸脊点大约在130°E位置。高空槽或降水系统在东移时由于受到东部西太副高阻挡,常常在长江流域中下游地区产生降水过程。在低纬热带地区,对流层底层或整个对流层,由于热带对流潜热释放,常常激发出特有的北半球夏季大气低频信号(BSISO)[22,30],有BSISO1、BSISO2两个信号,BSISO1主要出现在热带印度洋地区,表现为西北—东南倾斜状,由热带印度洋向东北方向传播,具有30~60 d振荡周期。BSISO2主要出现在热带西北太平洋地区,表现为西南—东北向倾斜状,由西北太平洋向西北方向传播,具有10~30 d振荡周期。每当BSISO信号出现,伴随其向北移动,在长江流域中下游激发出气旋性环流,从而带来一次降水过程。值得关注的是,低纬热带对流(热源)控制着BSISO信号产生的位置和强度。在正常年份夏季,热带对流(热源)位于热带印度洋至西北太平洋5°N—15°N之间。

2022年8月[图9(b)],在高纬地区,500 hPa EAP(TNF)在东亚没有出现向东南方向传播,而主要是沿西风带向东传播,表现为高度场距平呈“+、-”中心的波列特征。乌拉尔山高压脊(或阻塞高压)、贝加尔湖低压槽(或东北冷涡)、鄂霍次克海以东高压脊(或阻塞高压)强度明显偏强,这种形势造成北方冷空气活动偏北、偏东,很难影响到长江流域中下游地区,造成长江流域8月降水异常偏少,干旱严重。相反,华北和东北地区降水会偏多。

图9 正常年份(a)与2022年(b)8月高、中和低纬度环流异常协同作用示意图Fig.9 Schematic diagram of the synergistic effect of high,middle and low latitude circulation anomalies in August in normal years(a)and 2022(b)

在中低纬地区,500 hPa北非副热带高压变化不大。最显著的特征就是前期青藏高原正距平扰动(图6)向东移到长江流域地区,造成西太副高明显西伸到长江流域地区。这种环流形势造成两方面影响:一方面西伸到长江流域的副高阻挡了北方冷空气南下,降水过程减少;另一方面造成长江流域长时间为下沉气流控制(图8),从而造成明显的升温效应。所以,青藏高原前期500 hPa出现正距平扰动且向东移动(图6)是关键因素,其东移到长江流域,诱导西太副高西伸,在长江流域形成反气旋性异常环流,这种环流形势造成了长江流域中下游异常干旱高温气候事件。

在低纬热带地区,对流层底层或整个对流层,由于热带对流(热源)位置异常偏南,没有出现在5°N—15°N之间,而是位于热带南半球(图5)。这种异常分布造成了两方面影响:一方面使得整个东亚地区的哈德来垂直经圈环流南移,位于长江中下游地区的上升支减弱(转为下沉气流)(图8),不利于降水过程发生,造成长江流域中下游发生干旱;另一方面,热带对流(热源)位置异常造成BSISO很难在热带北印度洋至西北太平洋出现。热带低频信号活动偏弱,很难传播到长江中下游地区形成气旋性环流,造成降水过程偏少。

所以,2022年长江流域中下游地区夏季尤其8月极端异常干旱高温气候事件的发生,不是单一环流因子异常造成的,而是由高纬(造成冷空气活动偏北、偏东)、中低纬(副高西伸部分控制了长江流域)、低纬热带地区(大气低频信号异常,无法在长江中下游形成异常气旋性环流)等环流异常协同作用共同影响的结果。

4 结论与讨论

本文从大气环流异常的角度分析了2022年长江中下游夏季极端异常高温干旱气候事件发生的原因,可以对认识和改进长江流域夏季降水和高温干旱预测技术提供一些参考依据。主要结论如下:

(1)中高纬地区环流异常。2022年夏季,500 hPa高度场,源自北大西洋地区的扰动异常偏强,在沿中高纬西风带向东传播时引发了明显大槽大脊活动,波动能量主要沿西风带向东传播,没有出现在东亚向长江中下游地区及东南沿海传播的特征,造成冷空气活动位置偏北、偏东,很难影响到长江流域。这种异常环流形势造成了2022年夏季长江中下游降水异常偏少和干旱的发生。

(2)中低纬地区环流异常。2022年夏季,前期500 hPa高度场青藏高原地区出现明显正距平,8月进一步加强,并东移到长江流域,诱发西太副高西伸,使得副热带高压呈现东西带状分布,其西部完全控制了长江流域地区。这种副高环流形势,一方面阻挡了北方冷空气南下,另一方面在副高区域长时间维持下沉气流,不利于降水发生,但有利于下沉增温。从而造成2022年长江中下游夏季高温干旱气候事件的发生。

(3)低纬热带地区环流异常。2022年夏季,对流层底层或整层,热带对流区(视热源)位置异常偏南到赤道以南(气候态在5°N—20°N之间),一方面造成东亚地区哈德来垂直经圈环流(Hadley Cell)上升支异常偏南,长江流域中下游地区上升支减弱(转为下沉区),不利于降水发生,但有利于下沉增温效应的出现。另一方面影响亚洲夏季风强度变化以及大气低频信号的传播,表现为2022年夏季亚洲热带夏季风偏弱、东亚副热带夏季风偏强,低频信号向长江中下游传播明显偏弱,这些都不利于长江中下游流域地区降水过程的发生。

对于改进气候预测来说,2022年长江流域夏季异常高温干旱气候事件的发生是高纬、中低纬、低纬热带地区环流异常协同作用影响的结果。所以,要预测长江流域夏季降水或高温干旱,需提前关注北大西洋地区扰动信号的发生及未来传播特征、青藏高原上空高度场扰动的发生及移动特征、热带对流区位置变化及伴随的热带夏季风强度变化、低频信号的传播特征等。

本文对2022年长江中下游夏季异常高温干旱气候事件发生的原因从环流异常方面作了综合分析,没有涉及到引发环流异常的原因,尚需作进一步延伸研究。