青藏高原东北边缘地带2017—2020年地闪时空分布特征

唐国瑛,李丰全,王 莺,马 莉

(1.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室,中国气象局干旱气候变化与减灾重点实验室,甘肃 兰州 730020;2.国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司,湖北 武汉 430074;3.兰州中心气象台,甘肃 兰州 730020)

引言

地闪是云与大地之间的一种高电压、大电流和强电磁辐射的瞬时放电现象。雷击不仅可以引发森林、建筑物火灾,油库、化工厂爆炸,还可能严重干扰通讯、交通、精密仪器、输电线路的正常工作,甚至威胁人畜的生命安全。因此研究地闪的时间分布特征、放电特征及地闪的空间活动规律,将有助于开展雷电灾害防御,雷电灾害的风险区划和城市防雷减灾工作[1-2]。

近年来,随着闪电探测技术的不断发展,国内许多学者对地闪的时空分布及其影响因素进行了观测和研究。李如箭等[3]指出北京地区地闪月变化呈双峰结构,频次高峰月份为6—8月;新疆地区2013—2016年闪电频数的月变化则呈单峰型分布,6—7月为高发月份[4];地处我国华南的广州市闪电活动较为频繁,4月就进入多雷期,5—8月是闪电高发期[5],上述研究表明不同区域地闪的季节特征有所不同。同样地,地闪频次和地闪密度也存在区域性差异,例如贵州省近10 a来年平均地闪频次高达44.52万次,地闪密度呈明显的西高东低分布[6];广州地区1999—2008年年平均地闪频次约7.6万次,地闪密度高值区大于10.4次·km-2·a-1[5];刘雪涛等[7]利用1998—2013年TRMM卫星资料得到云南地区平均闪电密度为4.7次·km-2·a-1。我国西北地区的地闪活动则明显弱于上述地区,如新疆地闪密度总体小于0.714次·km-2·a-1[4];甘肃中部大部分地区地闪密度小于1次·km-2·a-1[8-9]。地闪的时空活动特征存在局地差异主要是由于地区间气候背景、地形地势和水系分布等的复杂多样[10-12]。

青藏高原东北边缘地带地形起伏较大,下垫面分布不均匀,强对流天气多发,是我国雷暴的多发地之一[13-14]。并且长期的观测结果表明,中国内陆高原地区的正地闪比例明显高于其他地区[15-16]。此外,由于正地闪具有较长的云内水平放电,空间尺度达几十至上百千米,可释放几百到几千库伦千米的电荷矩,因此正地闪相比于负地闪造成的灾害更为严重[17]。基于此,本文利用2017—2020年ADTD(the advanced toa and direction system)闪电定位资料与气象站降水量资料,对青藏高原东北边缘地带的地闪活动,尤其是正地闪的时空分布特征、雷电流强度进行研究,并将地闪密度与降水量、地形特征相结合进行讨论。这不仅有助于认识该地区的对流活动规律和闪电分布特征,也进一步为青藏高原东北边缘地带的雷电灾害防御工作提供理论支撑。

1 资料与方法

地闪数据来源于甘肃省气象局ADTD闪电定位网监测资料。ADTD闪电定位技术主要采用长基线、时差法对闪电辐射的甚低频信号进行监测定位,其探测效率可达90%以上[18],探测范围平均约300 km,定位误差小于500 m[19-20],探测数据包括地闪发生的时间、地点(经纬度)、回击电流极性和峰值强度等雷电参数。

在计算地闪密度时,将研究区分割成多个规则的网格。选择网格大小时,应保证每个网格单元的大小和观测周期都满足(1)式中的最低要求:

式中:NG(次·km-2·a-1)为地闪密度;Tobs(a)为观测周期;Acell(km2)是每个网格单元面积。参考2005—2017年甘肃省平均地闪密度NG=0.222次·km-2·a-1[21],即当Tobs=4 a时,Acell≥91 km2为宜,即网格边长取大于等于10 km。本文实际分析中为了做图美观清晰,网格边长取为15 km。此外,根据观测经验,ADTD中小于10 kA的正地闪可能是云闪误测导致,因此统计过程中剔除了回击峰值强度小于10 kA的正地闪数据。

降水资料下载自2017—2020年全国综合气象信息共享平台(CIMISS),采用青藏高原东北边缘地带共455个气象台站的逐日降水量数据。

文中附图涉及的行政边界均基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1822号的中国地图制作,底图无修改。

2 结果与分析

2.1 雷电参数时间分布特征

2.1.1 地闪数的年、月、日变化

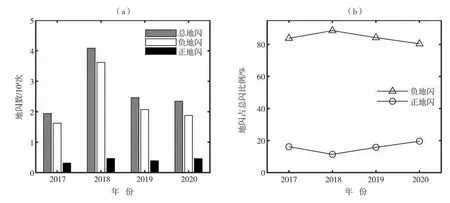

2017—2020年研究区共发生10.82万余次地闪,年平均地闪频数约2.71万次。如图1(a)所示,总地闪数和负地闪数年变化趋势相同,两者在2018年存在明显跃增,这一年总闪数4.08万余次,是2017年(1.94万余次)的2.10倍;负地闪数3.6万余次,是2017年的2.22倍。正地闪数2017、2018、2019、2020年分别约0.31、0.47、0.39、0.46万次。

图1 青藏高原东北边缘地带2017—2020年地闪数(a)和负、正地闪占总闪比例(b)的年际变化Fig.1 Inter-annual change of the CG lightning flashes number(a)and percentage of negative and positive CG flashes in total flash number(b)from 2017 to 2020 in the northeastern verge of Tibetan Plateau

正、负地闪占总闪百分比的年际变化如图1(b)所示,整体上正、负地闪占总闪比例的变化趋势较为平稳。年平均正、负地闪占总闪比例分别约15.73%和84.27%,负地闪约为正地闪的5.36倍。以往研究表明,正地闪平均占总闪的10%左右,但不同地区有所差异,如美国和马来西亚正地闪占比分别约3%~9%和21.91%[22-23]。中国的京津冀地区、浙江省和广东省正地闪占比分别约7%[24]、5.09%[25]和4.65%[9]。研究区正地闪占比明显高于上述平均海拔较低的区域。张廷龙等[26]研究认为相比于传统的三极性电荷结构,我国内陆高原上空的雷暴云通常呈现特殊的电荷结构特征,即雷暴云底部存在电荷密度和范围均较大的正电荷区[27],更易发生底部正电荷区与地面之间的正地闪,因此青藏高原东北边缘地带的正地闪占比较高。

图2为研究区闪电活动逐月分布,可以看出正、负地闪的月变化与总闪趋势相同,呈明显的“单峰”变化特征。夏季(6—8月)由于太阳辐射强,容易引发深对流和形成不稳定层结,为闪电活动高发期,占全年总地闪数的70.11%,8月地闪数达到全年最大值,约占全年31.12%;9月之后北方秋季到来,温度逐渐降低,地闪活动逐渐减少,约占全年12.77%;冬季(12月至次年2月)研究区气温低,蒸腾作用较弱,天气干燥,不利于强对流活动发生,地闪占比仅0.04%;春季3月以后随着气温升高,地面热力活动开始加强,冰雪融化蒸发,对流活动逐渐增多,进而产生少量地闪,约占总地闪的17.08%。

图2 2017—2020年青藏高原东北边缘地带地闪频次的月际变化Fig.2 The monthly variation of the CG lightning frequency in the northeastern verge of Tibetan Plateau during 2017-2020

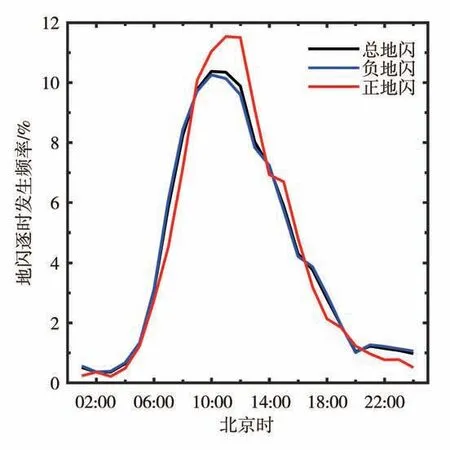

研究区地闪活动呈现典型的“单峰”型日变化特征(图3),且日变化幅度较大(约10%)。总闪和负地闪高发期在08:00—17:00(北京时,下同),峰值集中出现在10:00—12:00,谷值出现在01:00—03:00。闪电活动的日变化具有地域性特征,大部分地区雷暴日变化峰值出现在午后至傍晚,内陆高原地区闪电活动高峰主要在14:00—16:00[28];少数地区的闪电活动具有明显的夜发性,如地处四川盆地的成都市地闪峰值出现在午夜01:00—03:00;而北京地闪峰值则呈双峰特征,峰值分别出现在20:00—23:00和01:00—04:00[29]。这都与当地强对流雷暴天气出现的时间或下垫面等因素有很大的相关性[30]。

图3 2017—2020年青藏高原东北边缘地带地闪逐时发生频率变化Fig.3 The hourly variation of the CG lightning frequency in the northeastern verge of Tibetan Plateau during 2017-2020

青藏高原东北边缘地带正地闪与负地闪的日变化趋势相似,但正地闪峰值比负地闪峰值晚1 h。前人研究也发现了正地闪峰值在时间上有滞后现象[15,31],这可能与正地闪在雷暴消散期出现的比例较高有关[32]。

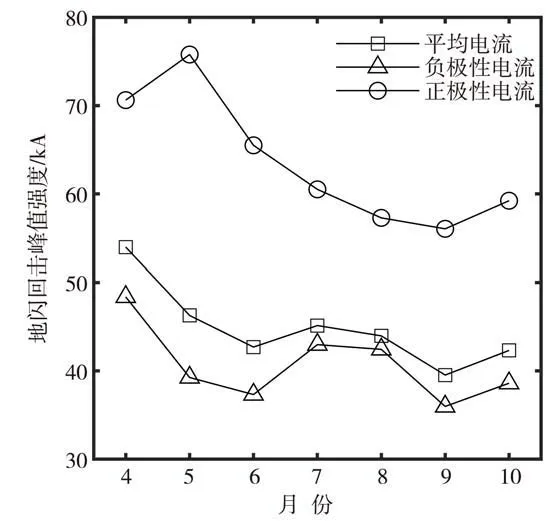

2.1.2 雷电流强度月变化

闪电接地通道中回击电流的强度表征地闪的强弱。图4为研究区雷电流强度的逐月变化,由于1—3月、11—12月地闪数很少,在样本数量很少的情况下,其平均电流强度的代表性有限,因此只给出4—10月的平均电流强度。可以看出,4—10月平均电流强度在40~55 kA,正、负极性平均电流分别约63.65、40.70 kA,正极性平均电流远大于负极性平均电流,是负极性地闪的1.56倍。相比湖北省正、负地闪平均电流强度(分别为42.24、32.33 kA)[33]、浙江省正、负地闪平均电流强度(分别为36.21、26.78 kA)[25]等,研究区正、负地闪的平均电流强度均偏大。

图4 2017—2020年4—10月青藏高原东北边缘地带雷电流强度的逐月变化Fig.4 The monthly variation of the CG lightning current intensity in the northeastern verge of Tibetan Plateau from April to October during 2017-2020

综上可以发现无论是高原与否,与负地闪相比,正地闪在整个雷暴生命史期间的发生概率一般较低,但其回击电流强度一般大于负地闪。

2.2 地闪密度空间分布

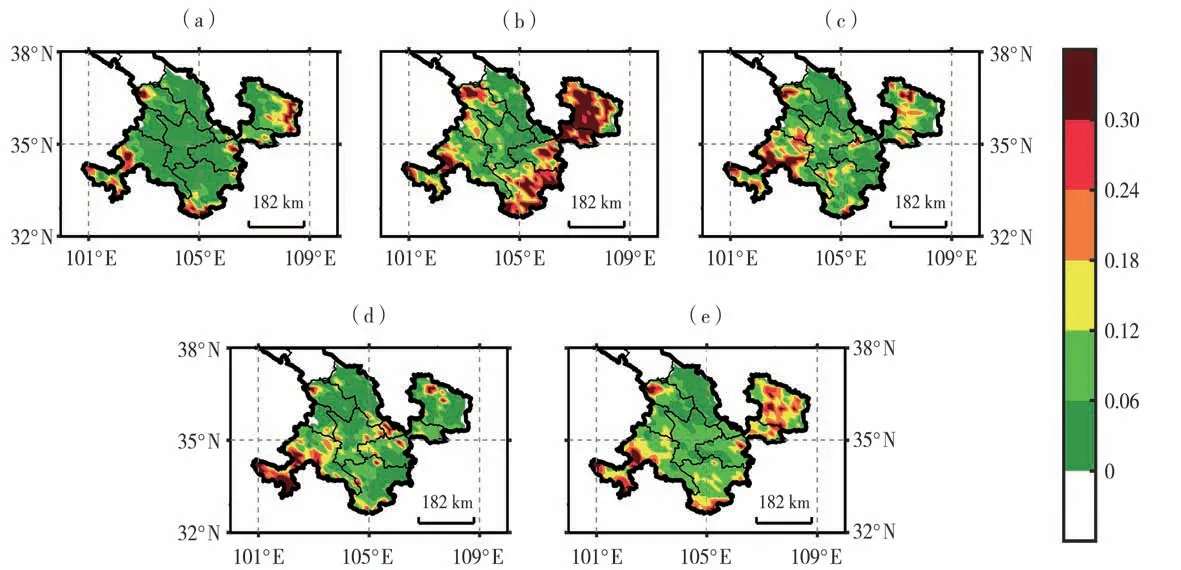

地闪密度是计算雷击风险、进行防雷减灾设计的重要雷电参考依据。研究区2017—2020年各年和4 a平均地闪密度的精细化分布如图5所示。可以看出,各年地闪活动频繁的区域较一致,但2018年平凉、庆阳、天水、陇南市的地闪密度比其他年份更大,这也与2018年地闪数更多相对应,出现这种情况可能与当年东亚夏季风活动频繁有关[34]。

图5 青藏高原东北边缘地带2017—2020年各年及4 a平均地闪密度空间分布(单位:次·km-2·a-1)(a)2017,(b)2018,(c)2019,(d)2020,(e)年平均Fig.5 The spatial distribution of the CG flashes density from 2017 to 2020 and annual mean values in the northeastern verge of Tibetan Plateau(Unit:fl·km-2·a-1)(a)2017,(b)2018,(c)2019,(d)2020,(e)annual mean values

研究区地闪密度具有明显的区域性差异,4 a来地闪密度高值区(大于0.24次·km-2·a-1)主要集中在兰州市永登县,甘南藏族自治州碌曲县南部、玛曲县的西北部和东南部及合作市一带,天水市张家川回族自治县,庆阳市华池县、环县、镇原县、庆城县,陇南市南部和文县。李江林等[34]指出青藏高原与黄土高原过渡区雷暴活动较为频繁,尤其是甘南地区,而甘南州雷暴多发区位于西南部的玛曲、碌曲县到东北部的合作市之间[13]。因此这些地区的建筑物设计应加强雷电防护。兰州市中、南部,定西市,白银市,临夏市中部,天水市西部,陇南市北部等区域地闪密度极小,在0.12次·km-2·a-1以下。

上述研究表明,青藏高原东北边缘地带的正地闪占比高,回击电流强度大,因此为了加深对正地闪空间分布特征的认识,从而加强对正地闪的监测与防范,图6给出了该地区2017—2020年各年和4 a平均正地闪密度的空间分布图。可以看出,4 a来正地闪高发区主要集中出现在玛曲县和碌曲县大部,定西市与甘南州交界处和庆阳市中南部。

图6 青藏高原东北部边缘地带2017—2020年各年及4 a平均正地闪密度空间分布(单位:次·km-2·a-1)(a)2017,(b)2018,(c)2019,(d)2020,(e)年平均Fig.6 The spatial distribution of the positive CG flashes density from 2017 to 2020 and annual mean values in the northeastern verge of Tibetan Plateau(Unit:fl·km-2·a-1)(a)2017,(b)2018,(c)2019,(d)2020,(e)annual mean values

2.3 地闪密度与降水量的关系

由于2017—2020年每年1—3月、11—12月地闪数非常少,因此只对比4—10月的月平均降水量和地闪密度空间分布。从图7可以看到青藏高原东北边缘地带的降水量具有明显的季节性差异,夏季降水最多,尤其是8月。并且从图8、图2中,均可以看出地闪活动集中出现在夏季。因此通过对比图7和图8,认为在时间尺度上研究区的地闪活动与降水量有较好的一致性。

从空间来看,图7中甘南藏族自治州、陇南市南部、庆阳市、平凉市降水量偏高,总体上与地闪密度空间分布(图8)有较好的对应关系。研究区位处青藏高原、黄土高原、山地的交汇过渡地带,地势由西向东逐渐下降,海拔落差大。其中,甘南藏族自治州地处青藏高原东北部边缘,大部分海拔超过3000 m,下垫面分布不均匀,地形复杂,有利于局部对流的产生,是甘肃省的雷暴中心之一。而陇南市南部地区植被覆盖率高,属于长江流域,充足的水汽条件有利于雷暴天气的发生,再加上此地多山地,空气受到山体阻碍,沿着迎风坡上升,形成上冷下暖的大气层结、对流加剧,容易形成对流雷暴。因此,青藏高原东北边缘地带的地闪活动与降水量有很好的一致性。

图7 青藏高原东北边缘地带2017—2020年4—10月逐月平均降水量空间分布(单位:mm)Fig.7 The spatial distribution of monthly mean precipitation from April to October during 2017-2020 in the northeastern verge of Tibetan Plateau(Unit:mm)

图8 青藏高原东北边缘地带2017—2020年4—10月逐月平均地闪密度空间分布(单位:次·km-2)Fig.8 The spatial distribution of monthly average CG lightning density from April to October during 2017-2020 in the northeastern verge of Tibetan Plateau(Unit:fl·km-2)

3 结论

利用甘肃省2017—2020年ADTD地闪资料和全国综合气象信息共享平台(CIMISS)气象台站的逐日降水量数据,通过分析青藏高原东北边缘地带地闪,尤其是正地闪发生的时空分布特征、雷电流强度的月平均特征及地闪密度和降水量之间的关系,得到以下结论:

(1)青藏高原东北边缘地带年平均地闪频数为2.71万次,正、负地闪数分别占总闪的15.73%和84.27%。闪电活动月际变化呈明显的“单峰”特征,夏季闪电最多,占全年70.11%。地闪活动的日变化呈“单峰”型,总闪和负地闪峰值出现在10:00—12:00,正地闪峰值比负地闪峰值滞后约1 h。

(2)4—10月平均电流强度为40~55 kA。正、负极性平均电流分别约为63.65、40.70 kA,正极性平均电流远大于负极性平均电流,青藏高原东北边缘地带的防雷减灾工作应加强对正地闪的监测与防范。

(3)青藏高原东北边缘地带地闪密度高值区主要在兰州市永登县,甘南藏族自治州碌曲县南部、玛曲县的西北部和东南部及合作市一带,天水市张家川回族自治县,庆阳市华池县、环县、镇原县、庆城县,陇南市南部和文县。正地闪高发区主要集中在玛曲县和碌曲县大部、定西市和甘南州交界处及庆阳市中南部。以上地区应当普及防雷科普知识、加强雷电防范措施。

(4)地闪密度的时空分布与降水量有较好的一致性。

本文研究涉及资料仅有4 a,长期的闪电活动特征还需要进一步的研究与验证。