从慈善事业到第三次分配:理论解析、实践现状与规范重构

吕 鑫

一、引论:慈善事业如何发挥第三次分配的功能?

从2016年《慈善法》颁布实施以来,我国的慈善事业得到了快速的发展,其在“脱贫攻坚”等改善民生的重要工作中所发挥的功能也获得了社会各界广泛的肯定,而党中央在十九届四中全会《决定》中更是首次明确提出应当积极发展慈善事业、充分发挥其所具有的“第三次分配”①“第三次分配”的概念最早是由厉以宁教授提出,并将其解释为社会力量自愿通过慈善捐赠、志愿服务等方式济困扶弱之行为,参见厉以宁:《股份制与现代市场经济》,江苏人民出版社,1994年,第77 -79 页。的功能,并进一步提出应当构建由第三次分配、第二次分配与初次分配协调配套的基础性制度安排,②2020年10月召开的党的十九届五中全会在会议《决定》中明确提出“要发挥第三次分配作用,发展慈善事业,改善收入和财富分配格局”;2021年6月《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》也将“发挥第三次分配作用,发展慈善事业”作为推动共同富裕示范区建设的重要举措。同年8月中央财经委员会召开第十次会议也明确提出“在高质量发展中促进共同富裕,正确处理效率和公平的关系,构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”。以此助推共同富裕的实现。

然而,虽然慈善事业所具有的第三次分配的功能已经获得了广泛的肯定,①晚近有关的研究可参见宫蒲光:《关于走中国特色慈善之路的思考》,《社会保障评论》2022年第1 期;郑功成:《以第三次分配助推共同富裕》,《中国社会科学报》,2021年11月25日第1 版;王名等:《第三次分配:更高维度的财富及其分配机制》,《中国行政管理》2021年第12 期;王名等:《第三次分配:理论、实践与政策建议》,《中国行政管理》2020年第3 期。但要想充分发挥其功能则仍然需要展开更多深层次的研究,毕竟自第三次分配的理念被提出伊始,其相关研究多停留在将其视为是与第二次分配、初次分配相对应的分配模式,具体来说:

“我们把市场进行的收入分配称作第一次分配,把政府主持下的收入分配叫做第二次分配。在这两次收入分配之外,还存在着第三次分配——基于道德信念而进行的收入分配。”②厉以宁:《股份制与现代市场经济》,江苏人民出版社,1994年,第77 页。

但问题在于,基于“道德信念的积累”③习近平:《之江新语》,浙江人民出版社,2007年,第252 页。而开展的慈善事业,其究竟是如何发挥第三次分配的功能?更近一步说,其在理论层面上的运行机制究竟是怎么样?在实践层面上的运行现状又是怎么样?在规范层面上的法律制度又应如何完善?对于以上环环相扣的三个层面问题,现有的研究更多是采取描述意义上的方法,对于某个层面问题展开单独的研究,如对于理论层面的运行机制展开阐释而缺乏对其实践层面的现状分析,④杨方方:《共同富裕背景下的第三次分配与慈善事业》,《社会保障评论》2022年第1 期;白光昭:《第三次分配:背景、内涵及治理路径》,《中国行政管理》2020年第12 期。对于实践层面的运行现状展开分析却并未探讨规范层面的立法完善,⑤邓国胜:《第三次分配的价值与政策选择》,《人民论坛》2021年第24 期;朱健刚:《调动多方参与第三次分配的意义、挑战和途径》,《人民论坛》2021年第28 期。对于规范层面的立法完善展开探讨则缺乏理论层面的系统指导⑥江亚洲、郁建兴:《第三次分配推动共同富裕的作用与机制》,《浙江社会科学》2021年第9 期。——可以说依然缺乏基于“(法)规范主义”(Normativism)⑦Hans Kelsen,Pure Theory of Law,University of California Press,1967,pp.3-9.的立场,所开展的“理论-实践-规范”相贯通的系统研究,这显然不利于通过完善慈善法律制度,进而充分发挥慈善事业所具有的第三次分配的功能。

有鉴于此,本文将从“(法)规范主义”的立场出发,以慈善事业如何充分发挥第三次分配的功能为研究主线,首先,将在理论层面上剖析慈善事业发挥第三次分配功能的运行机制,并通过与第二次分配的比较,进一步将其解构为发挥“分配主体”功能的慈善组织、发挥“分配执行”功能的慈善活动、发挥“分配促进”功能的慈善税收和发挥“分配保障”功能的慈善监管共计“四大要素”;其次,将在实践层面上从前述“四大要素”出发,分析并指出慈善事业在发挥第三次分配的功能时仍面临着“四大问题”;最后,将在规范层面上探讨如何解决上述“四大问题”,并相应提出解决问题的具体对策,以此为充分发挥慈善事业所具有的第三次分配的功能提供立法与政策上可参考的建议。

二、慈善事业发挥第三次分配功能的理论解析

从理论层面入手,尤其是基于(法)规范主义的理论立场来看,“共同富裕”作为分配制度的根本价值,其价值的实现有赖于同时发挥不同分配模式的功能,而不同分配模式的功能发挥虽然在具体运行过程上存在差异性,但其依然在抽象运行机制上具有相似性——无论是发挥第二次分配功能的社会保障还是发挥第三次分配功能的慈善事业,其运行机制在法(规范主义)理(论)上都必然具备分配主体(谁来分配?)、分配执行(如何分配?)、分配推(促)进(如何推动?)和分配保障(如何保障?)共“四大要素”。①以社会保障制度为例,《社会救助暂行条例》在构建社会救助制度的运行机制时,就将其进一步区分为以下“四大要素”:(1)分配主体要素,该法规第一章总则即明确了其分配主体为政府部门;(2)分配执行要素,该法规第二章至第九章中明确了八种分配执行的模式;(3)分配推进要素,该法第五条、第三十四条、第四十一条、第四十二条等条款进一步明确规定了其(再)分配的推进主要依托于税收征缴后的行政给付;(4)分配保障要素,该法第十一章则明确规定了社会救助的监管机制。对于以上社会救助制度及其相关要素更为详细的分析可参见郑尚元:《社会保障法》,高教出版社,2019年,第289-291 页。

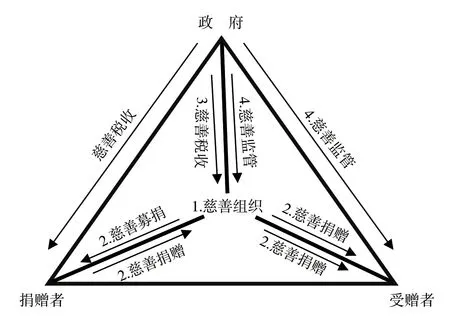

如果再基于上述“四大要素”来对比分析慈善事业如何发挥第三次分配的功能,那么就可以发现其运行机制实际上呈现为如图所示的结构(参见上图1所示的“慈善三角”②对于“慈善三角”所展示的慈善事业运行机制(及其与社会保障机制的区别)更为详尽的分析可以参见吕鑫:《当代中国慈善法制研究》,中国社会科学出版社,2018年,第172 -196 页。),亦即其可以进一步被解构为发挥“分配主体”功能的慈善组织、发挥“分配执行”功能的慈善活动、发挥“分配促(推)进”功能的慈善税收和发挥“分配保障”功能的慈善监管,而以下就将对上述“四大要素”展开更为细致地分析。

图1 第三次分配的运行机制及其“四大要素”

(一)慈善组织:第三次分配的主体要素

从分配主体要素来看,如果说社会保障制度在发挥第二次分配的功能时,其分配主体是由政府部门所担任,那么慈善事业在发挥第三次分配的功能时,其分配主体则是由“慈善组织”(Charitable Organization)③值得注意的是,在英美法系慈善法的基础理论中会将“慈善组织”与“慈善信托”合并称之为“慈善实体”(Charitable Entity),并将“慈善实体”视为是慈善事业运行的核心,但我国慈善法则将“慈善信托”更多地视为是一种活动,参见郑功成:《<中华人民共和国慈善法>解读与应用》,人民出版社,2006年,第138-141 页。所担任,而慈善组织之所以能够发挥分配主体的功能,其原因大致可以概括为以下两个方面。

第一,“慈善组织”在设立时需遵循法定的程序规则,并以实现慈善目的为宗旨。“慈善组织”作为慈善法所创设的特殊法人,其在设立时必须遵守法律所规定的程序规则,尤其是需要通过政府部门的审核以表明其能够满足设立所需的条件,而这些条件大致包括了两类:第一类是形式条件,其要求慈善组织的设立不仅应当具备法定的住所、财产等外部物质条件,而且还应当具有合格的负责人、机构等内部治理条件;第二类是实质条件,其强调慈善组织必须以实现“慈善目的”(Charitable Purpose)①“慈善目的”这一概念最早可以追溯到英国《1597年慈善用益法》(Charitable Uses Act 1597),现今普遍用于各国慈善立法。但值得注意的是,我国2016年《慈善法》在“慈善目的”和“慈善宗旨”上存在混用的情况,如该法第二十六条、第三十四条、第三十七条和第四十四条就使用了前者,第八条、第九条和第十一条等条款就使用了后者。为宗旨,并符合公益原则(Public Benefit)、②Jonathan Garton,Public Benef it in Charity Law,Oxford University Press,2013,pp.33-38.失格规则(Disqualifying Rules)即非营利规则、非政治性规则和非政策性规则③Matthew Harding,Charity Law and Liberal State,Cambridge University Press,2014,pp.30-31.等标准,而“慈善目的”的范围则通常在慈善法中被明确地予以限定,如我国《慈善法》第三条即规定:

“本法所称慈善活动,是指自然人、法人和其他组织以捐赠财产或者提供服务等方式,自愿开展的下列公益活动:(一)扶贫、济困;(二)扶老、救孤、恤病、助残、优抚;(三)救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害;(四)促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展;(五)防治污染和其他公害,保护和改善生态环境;(六)符合本法规定的其他公益活动。”

更为重要的是,上述慈善(活动的)“目的”通常与社会保障制度所推动财富再分配的“目标”具有一致性,诸如社会保障制度通过扶贫、济困和扶老所推动的财富再分配的“目标”同样也是慈善活动的“目的”,而即便存在与财富再分配“目标”不一致的慈善“目的”,这些慈善“目的”也会被慈善法及时调整,进而确保“慈善组织”始终是以追求法定的“慈善目的”为宗旨,以推动社会财富第三次分配为“目标”的特殊法人。

第二,“慈善组织”在设立后将被赋予特定的实体权利,用以推进慈善目的的实现。慈善法为了推动“慈善组织”更为有效地实现慈善目的,往往还会授予慈善组织诸多的实体权利(或曰“特权”,Privilege),④当然,慈善组织等实体所拥有的特权不止于活动和税收,甚至很多的特权历史比上述的特权更为悠久。参见Gareth Jones,History of The Law of Charity 1532-1827,Cambridge University Press,1969,pp.59-97.而在这些实体权利中最为重要的两类即是:第一类是活动上的权利,包括授予开展慈善募捐和慈善信托的权利等,如我国《慈善法》第二十二条授权慈善组织可以开展慈善募捐,进而允许其通过慈善募捐获得慈善捐赠以实现慈善目的,再如该法第四十六条授权慈善组织可以担任慈善信托的受托人,进而允许其将受托管理的慈善财产用以实现慈善目的;第二类是税收上的权利,包括授予慈善组织等主体税收优惠的权利,如我国《慈善法》第七十九条授予了“慈善组织及其取得的收入依法享受税收优惠”的权利,以此确保其能够将通过慈善募捐(慈善信托)等活动获得的慈善捐赠更多地用以实现慈善目的,进而更有助于实现社会财富在捐赠人(委托人)与受赠人(受益人)之间的第三次分配。

值得注意的是,虽然慈善组织在第三次分配的过程中发挥了分配主体的功能,但其功能的有效发挥却有赖于慈善活动的充分开展,换言之,慈善活动发挥了第三次分配的执行功能。

(二)慈善活动:第三次分配的执行要素

从分配执行要素来看,如果说社会保障在发挥第二次分配的功能时,其分配执行是通过(行政)给付活动得以实现,那么慈善事业在发挥第三次分配的功能时,其分配执行则是通过慈善活动得以实现,而其执行分配主要通过以下三种模式。第一种是“募捐-捐赠”模式,即募捐者通过“慈善募捐”(Charitable Solicitation or Collection)的方式向潜在的捐赠者募集慈善捐赠,再将“慈善捐赠”(Charitable Giving or Donation)用于慈善目的以帮助受赠者,以此实现从捐赠者到受赠者之间的社会财富第三次分配;第二种是“慈善信托”模式,即由委托人通过合同等形式将慈善信托财产交由受托人管理,再由受托人按照委托人在信托合同等文件中所设定的慈善目的使用财产,以此实现从委托人到受益人之间的社会财富第三次分配;①在英美法系国家,慈善信托显然是重要的第三次分配模式。但在我国当下,慈善信托整体规模刚刚超过40 亿元,其与慈善捐赠总体规模相比差距甚大。当然,慈善信托规模小也与其税收等法律制度不完善密切相关。参见吕鑫:《从公益信托到慈善信托:跨国移植与本土建构》,《社会科学战线》2019年第10 期。第三种是“慈善服务”模式,即志愿者通过加入慈善(服务)组织等方式,在其协调下向受助者提供无偿的慈善服务,以此实现从志愿者到受助人之间(以无偿的时间和服务赠与为形式)的社会财富第三次分配。而在上述三种模式中,我国现今最为主要的即是“募捐-捐赠”模式,这一模式则主要包含了以下两类活动。

第一,慈善募捐是为了实现慈善目的而募集捐赠的活动,其在客观上为第三次分配的开展募集了分配所需的财产。因而,为了有效地推动慈善募捐的开展,慈善法应当积极推进慈善募捐的主体设立。但与此同时,为了更有序地规范慈善募捐的开展,各国慈善立法还会对慈善募捐的主体进行规制,②参见 Charities Act (England &Wales) 2011,s.59;Charities Act (North-Ireland) 2008,s.138;Charities and Trustee Investment Act 2005 (Scotland),s.86;Street and House to House Collections Act (Ireland) 1962,s.5.其范围也通常会被局限在慈善组织,如我国《慈善法》第二十一条就将慈善组织规定为慈善募捐的主体。③但《慈善法》第二十二条第二款还规定,“法律、行政法规规定自登记之日起可以公开募捐的基金会和社会团体,由民政部门直接发给公开募捐资格证书。”在实践中来看,仅有红十字会获得了公开募捐资格,其依据来源于民政部、中国红十字会总会:《关于红十字会开展公开募捐有关问题的通知》(民电〔2017〕145 号)。在此基础上,各国慈善立法还会对慈善募捐的开展进行规制,而其规制主要是通过设置“备案制”等方式展开,如我国《慈善法》第二十四条第二款即规定“募捐方案应当在开展募捐活动前报慈善组织登记的民政部门备案”,并以此实现与事中、事后监管的有序衔接,进而确保慈善募捐(及其使用)的有序开展。

第二,慈善捐赠是为了追求慈善目的而自愿捐赠的活动,其在客观上为第三次分配的实现提供了分配所需的财产。因而,为了有效地保障慈善捐赠的开展,慈善法应当始终确保慈善捐赠的自愿属性,并且禁止任何非自愿属性的“摊派”等强制捐赠活动。④《慈善法》第三十二条规定:“开展募捐活动,不得摊派或者变相摊派,不得妨碍公共秩序、企业生产经营和居民生活。”当然,不得强制捐赠并不等于不得“规制”捐赠及其使用,慈善法不仅可以要求慈善组织在使用捐赠时始终遵循(设立时就强调的)“实体性原则”,如公益原则以及失格规则等,还可以要求其必须遵守法律所规定的“程序性规则”,如捐赠支出、成本费用、增值保值、财务会计、余额处理、信息公开规则等等,⑤参见Charity Commission, Internal Financial Controls for Charities (CC8),https://www.gov.uk/government/publications/internal-f inancial-controls-for-charities-cc8.而以上“实体性原则”和“程序性规则”将有助于确保慈善组织在使用捐赠时能够始终合理、合法地用以实现慈善目的,进而更好地实现从捐赠者到受赠者之间的社会财富第三次分配。

需要注意的是,尽管慈善活动在第三次分配的过程中发挥了分配执行的功能,但其功能的充分发挥还取决于慈善税收的激励促进,换言之,慈善税收发挥了第三次分配的促进功能。

(三)慈善税收:第三次分配的促进要素

从分配促(推)进要素来看,如果说社会保障在发挥第二次分配的功能时,其分配是通过税收征缴的方式予以推进,那么慈善事业在发挥第三次分配的功能时,其分配则是通过税收优惠的方式予以促进。而为了实现上述促进功能,现代慈善法在建立慈善税收制度时,不仅会赋予开展慈善募捐的慈善组织相应的税收优惠,而且还会赋予进行慈善捐赠的私(法)人相应的税收优惠,①值得注意的是,针对慈善捐赠受益人的税收优惠也同样重要,其无疑能够使受益人享受更多的捐赠利益,而《慈善法》第八十一条也规定“受益人接受慈善捐赠,依法享受税收优惠。”但值得注意的是,不完善的受益人税收优惠制度也会带来诸多问题,如我国个人求助平台盛行的重要原因即在于,个人求助者在实践层面中极少(甚至近乎没有)会履行获得捐赠后的纳税义务,但在规范层面上其显然需要另行申报才有可能获得免税。其税收制度也就主要包括了以下两个层面的内容。

第一,针对开展慈善募捐的慈善组织之税收优惠,其功能在于推动慈善组织积极开展慈善募捐。而为了实现上述促进功能,应当从非经营性收入和经营性收入两方面入手构建针对慈善组织的税收优惠制度,进一步来说:一方面,针对非经营性收入,不仅应当赋予货币性财产收入相应税收优惠,而且还应当赋予非货币性财产收入相应税收优惠,特别是针对房产、土地(使用权)、有价证券、知识产权等财产捐赠建立完善的税收优惠制度;另一方面,针对经营性收入,应当以是否符合慈善组织“主要慈善目的”(Primarily charitable purpose)②Peter Luxton,"The Regulation of Fund-raising by Charities and Voluntary Organisations in England and Wales," in Klaus J.Hopt,Thomas von Hippel (eds.),Comparative Corporate Governance of Non-Prof it Organizations,Cambridge University Press,2010,pp.657-659.为标准,对于符合“主要慈善目的”的“投资”和“商业”活动所获得的经营性收入赋予税收优惠,③Kerry O'Halloran,The Prof its of Charity,Oxford University Press,2012,pp.41-45.以此推动慈善组织通过“增值保值”等方式获得更多慈善财产用以实现慈善目的。

第二,针对开展慈善捐赠的私(法)人之税收优惠,其功能在于鼓励私(法)人积极开展慈善捐赠。而为了实现上述促进功能,应当从税收优惠幅度和税收优惠程序两方面入手构建针对私(法)人的税收优惠制度,进一步来说:一方面,在税收优惠的幅度上,应当根据慈善目的之不同赋予差异化的税收优惠幅度,且其税收优惠幅度的确定应当充分考虑其促进效果,并确保不同的私(法)人之间(如个人和企业)能够享受相同的税收优惠幅度;另一方面,在税收优惠的程序上,应当根据不同的捐赠财产属性分别制定相应的税收抵扣程序,如对于货币性财产捐赠应当积极考虑运用互联网前沿技术构建电子抵扣票据系统以简化税收优惠的程序,对于非货币性财产捐赠则应当构建完善的价值评估机制,以此推动个人和企业开展更多的慈善捐赠用以第三次分配。

应当注意的是,固然慈善税收在第三次分配的过程中发挥了促进分配的功能,但其功能的有效发挥还离不开慈善监管的有效保障,换言之,慈善监管发挥了第三次分配的保障功能。

(四)慈善监管:第三次分配的保障要素

从分配保障要素来看,如果说社会保障在发挥第二次分配的功能时,其分配保障需要对(行政)给付活动的程序展开有效监督,那么慈善事业在发挥第三次分配的功能时,其分配保障则需要对慈善组织及其活动展开全过程监管,以此确保第三次分配合法、有序地开展。而为了实现上述保障功能,现代慈善法在构建慈善监管机制时,其重心逐渐从传统的事先监管(即慈善募捐的许可和备案)向事中监管、事后监管转移,①最为典型的国家即是美国,其慈善募捐监管机制的沿革历史可参见吕鑫:《慈善募捐的自由与限制——美国经验的启示》,《浙江学刊》2011年第4 期。其中事中监管主要侧重于对慈善募捐开展情况的监管,事后监管则主要侧重于对慈善捐赠使用情况的监管,而现代慈善监管机制也就重点规定了以下两个层面的内容。

第一,对于慈善募捐开展的监管,其目的在于确保慈善募捐的有序开展。而为了实现上述目的,慈善法应当基于传统的线下慈善募捐活动与现代的线上慈善募捐活动所存在的差异性,建立起有针对性的慈善募捐监管机制,进一步来说:一方面,对于传统的线下慈善募捐活动来说,其监管主要是围绕着“地点”(Place)所展开,即通过将慈善募捐的“地点”区分为公共场所和私人场所等不同类别,进而相应设置不同类型的监管机制;②基于“地点”的分类监管最早产生于美国,其源于著名的“公共论坛”(Public Forum)理论,该理论强调(慈善募捐作为)“表达行为”(Expressive Conduct)可以根据“地点”的不同做出差异化的规制,作为“公共论坛”如广场可以自由地开展慈善募捐(但还存在诸如具有特定目的的“公共论坛”,典型的如教室,能否在教室开展慈善募捐则取决于后者是否与前者的特定目的相冲突),但作为“非公共论坛”(Non-public Forum)如住所则不得自由开展慈善募捐(除非获得所有人同意),参见Perry Education Association v.Perry Local Educators Association,460 U.S.45 (1983)。另一方面,对于现代的线上慈善募捐活动来说,其监管主要是围绕着“方法”(Manner)所展开,即通过对慈善募捐的“方法”进行限制,进而便于对网络慈善募捐展开监管,如《慈善法》在第二十三条第三款创设了所谓的“公开募捐信息平台”制度,并规定所有的慈善组织在开展网络慈善募捐时必须通过“公开募捐信息平台”发布募捐信息,以便于民政部门协同平台对慈善募捐的开展进行监管。③《慈善法》第二十三条第三款规定:“慈善组织通过互联网开展公开募捐的,应当在国务院民政部门统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息,并可以同时在其网站发布募捐信息。”

第二,对于慈善捐赠使用的监管,其目的在于促进慈善捐赠的合理使用。而为了实现上述目的,慈善法应当从信息公开和调查监管两方面入手,构建起有针对性的慈善捐赠使用监管机制,进一步来说:一方面,对于慈善捐赠使用的信息公开,即是通过建立以“年度报告”(Annual Report)为主的定时信息公开制度,对于慈善捐赠使用过程中的捐赠支出、成本费用、增值保值、财务会计、余额处理等具体内容进行详细的公开,以便于社会各界根据公开信息展开监督,并就发现的问题向政府监管部门进行及时反映;另一方面,对于慈善捐赠使用的调查监管,即是通过赋予政府监管部门诸如现场检查、材料调取、账户查询、审计查验以及行政处罚等权力,以此确保政府部门能够对慈善捐赠使用中的问题进行全面的调查,并对违法、违规使用情况进行有效的惩处,进而确保慈善捐赠能够更为合法、合理的用于第三次分配。

由此,通过理论层面的剖析可以发现,慈善事业作为第三次分配的运行机制可以进一步解构为“四大要素”,那么随之而来的问题即是:由以上“四大要素”所构成的运行机制在实践层面上是否有效地发挥了第三次分配的功能呢?对此问题的答案似乎是否定的。

三、慈善事业发挥第三次分配功能的实践现状

从实践层面来看,如果基于上述“四大要素”认真地审视慈善事业发挥第三次分配功能的实践现状,那么就可以发现其功能的发挥仍然面临着慈善组织的“立法”问题、慈善活动的“规制”问题、慈善税收的“制度”问题和慈善监管的“机制”问题这相互关联的“四大问题”。

(一)慈善组织的设立现状及其“立法”问题

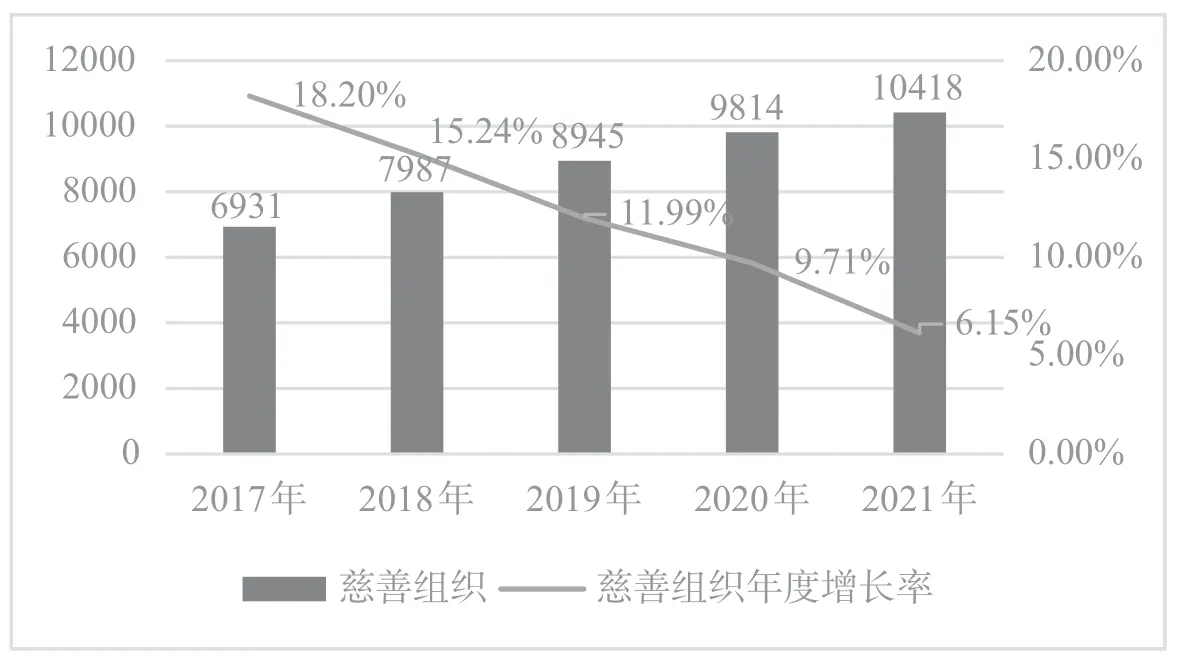

慈善组织在第三次分配中发挥了分配主体的功能,因而其设立现状直接影响到了第三次分配的开展情况。然而,如若细致地分析我国慈善组织的设立现状,那么就可以发现其不仅在绝对数量上依然有限,而且在相对增速上不断下降(参见下图2),进一步来说:一方面,从绝对数量上来看,截至2022年7月31日,我国慈善组织数量仅有10676 个,①以上数据来源于慈善中国网:https://cszg.mca.gov.cn/biz/ma/csmh/a/csmhaindex.html。而同期的社会组织数量至少达到了89.1万个,②参见民政部:《2022年1 季度民政统计数据》,https://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/2022/202201qgsj.html。慈善组织数量仅仅只占社会组织数量的1.16%,可以说其数量(及其占比) 依然有限;另一方面,从相对增速上来看,从2017年至2021年期间,慈善组织的增速分别为18.20%、15.24%、11.99%、9.71%和6.15%,可以说呈现出逐年下降的趋势。那么为何慈善组织的设立会陷入绝对数量有限和相对增速下降的局面呢?通过分析可以发现其主要包括了以下两个层面的原因。

图2 2017年至2021年慈善组织数量及其增长率

第一,慈善组织设立的程序规则存在不足。《慈善法》在构建慈善组织设立的程序规则时,仍然要求其必须通过作为登记机关的民政部门和相应主管机关的(双重)审核,③慈善组织的登记设立首先需要遵循社会组织的登记程序,而根据《基金会登记管理条例》第九条、《社会团体登记管理条例》第三条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第三条规定,社会组织在登记前必须获得业务主管单位的审查同意。虽然在2013年《关于国务院机构改革和职能转变方案的说明》中提出了对包括公益慈善类社会组织在内的四类社会组织可以(向民政部门)直接登记,但是其范围主要局限在意图开展《慈善法》第三条第一项至第二项慈善活动的慈善组织,而意图开展《慈善法》第三条第三项至第六项慈善活动的慈善组织则需要先获得教育等业务主管单位的审核同意,加之在实践中多数慈善组织在章程中会罗列多个慈善目的,这也就导致多数慈善组织仍然需要通过“双重审核”。而其审核的条件也存在着明显的不足,进一步来说:一方面,从形式条件上来说,慈善组织根据其所属的社会组织形式不同,需要具备不同的资金等外部物质条件和机构等内部治理条件,如设立以基金会为形式的慈善组织需要具备至少两百万以上的资金,且前述资金等条件还可能会进一步提高;①《基金会登记管理条例》第八条规定:“设立基金会,应当具备下列条件……(二)全国性公募基金会的原始基金不低于800 万元人民币,地方性公募基金会的原始基金不低于400 万元人民币,非公募基金会的原始基金不低于200 万元人民币;原始基金必须为到账货币资金……”而《社会组织登记管理条例(草案征求意见稿)》第二十三条则规定“……设立基金会,注册资金不得低于800 万元人民币,且为到账货币资金。在国务院的登记管理机关登记的基金会,应当以资助慈善组织和其他组织开展公益慈善活动为主要业务范围,且发起人在有关领域具有全国范围的广泛认知度和影响力,注册资金不得低于6000 万元人民币。”可见其资金要求被进一步大幅提高。另一方面,从实质条件上来说,《慈善法》并未构建起针对“慈善目的”的审核机制,也并未明确规定公益原则和禁止规则等重要的审核标准,由此导致民政部门在审核的过程中缺乏明确的标准,不仅扩大了民政部门的自由裁量权,也提升了慈善组织的设立难度。

第二,慈善组织设立后的实体权利赋予不够。《慈善法》对于慈善组织的实体权利赋予不够,其主要表现在以下两方面:一方面,慈善组织开展慈善募捐的权利并未真正落实,《慈善法》虽然将慈善募捐的主体范围限定在慈善组织,但又将慈善组织开展的慈善募捐区分为针对特定对象的定向(慈善)募捐和针对全体公众的公开(慈善)募捐,并规定慈善组织设立后即可以开展定向(慈善)募捐,但要开展公开(慈善)募捐却需要另行申请“公开募捐资格”,而在实践中对“公开募捐资格”的申请审核仍然较严(将在下文展开分析),加之《慈善法》允许社会组织等主体可以与已获得“公开募捐资格”的慈善组织开展“联合募捐”,②《慈善法》第二十六条规定:“不具有公开募捐资格的组织或者个人基于慈善目的,可以与具有公开募捐资格的慈善组织合作,由该慈善组织开展公开募捐并管理募得款物。”这也就降低了各方设立慈善组织的意愿;另一方面,慈善组织获得税收优惠的权利并未真正落实,《慈善法》虽然规定慈善组织及其收入享受税收优惠,但配套的税收立法并未得到全面修改,仍然将慈善组织视为社会组织,并要求其(作为社会组织)另行申请“非营利组织免税资格”等税收优惠,加之财政部门和税务部门在申请审核时普遍较严,导致在实践中获得“非营利组织免税资格”仍然较少(也将在下文展开分析),并进一步降低了各方设立慈善组织的意愿。

更为重要的是,慈善组织作为第三次分配的主体,其设立数量的多少将直接影响到慈善活动开展规模的大小,而当慈善组织的设立数量过少时其慈善活动的开展规模也必然会相应变小。

(二)慈善活动的开展现状及其“规制”问题

慈善活动在第三次分配中发挥了分配执行的功能,其“募捐-捐赠”活动的开展规模直接决定了第三次分配的数额规模。然而,如若细致地分析2017年至2020年我国内地慈善捐赠情况,那么就可以发现其不仅在绝对数额上面临不足的局面,而且在相对增速上也呈现出减缓的趋势(参见下图3),进一步来说:一方面,从绝对数额上来看,虽然2020年我国内地慈善捐赠数额达到了2086.13 亿元,但是慈善捐赠数额仅占国民生产总值的0.21%,而同期美国慈善捐赠数额则占到国民生产总值的2.23%,③根据《2021年美国慈善捐赠报告》(Giving USA 2021)显示,2020年美国慈善捐赠数额约为4662.3 亿美元,约占其国民生产总值的2.23%;而根据《2022年美国慈善捐赠报告》(Giving USA 2022)显示,2021年美国慈善捐赠数额约为4848.5 亿美元,约占其国民生产总值的2.11%。可以说从规模和占比来说仍然存在较大差距;另一方面,从相对增速上来看,2017年至2019年我国慈善捐赠数额的增长率均保持在10%以下,甚至在2018年出现了负增长,尽管2020年慈善捐赠的增长率出现大幅增加,较去年增长达38.21%,但其增长主要来源于抗疫捐赠,如若2021年抗疫捐赠出现下降,则慈善捐赠数额极可能重新出现负增长。那么为何慈善捐赠会呈现出绝对数额不足和相对增速减缓的状况呢?除了上文所述的慈善组织设立数量过少之外,通过分析可以发现其至少还包括了以下两个层面的原因。

图3 2017年至2020年我国内地慈善捐赠数额及其增长率

第一,公开募捐的资格规制过严。正如上文所述,《慈善法》对于公开募捐做了系统的规制,其不仅在活动上要求开展公开募捐必须进行备案,而且还在主体上要求慈善组织必须申请获得“公开募捐资格”,但实践中申请“公开募捐资格”依然存在规制过严的问题——根据《慈善组织公开募捐管理办法》第五条之规定,公开募捐资格的获取必须符合“内部治理健全”和“组织运行规范”两方面的条件,①《慈善组织公开募捐管理办法》第五条第一款规定:“依法登记或者认定为慈善组织满二年的社会组织,申请公开募捐资格,应当符合下列条件:(一)根据法律法规和本组织章程建立规范的内部治理结构,理事会能够有效决策,负责人任职符合有关规定,理事会成员和负责人勤勉尽职,诚实守信;(二)理事会成员来自同一组织以及相互间存在关联关系组织的不超过三分之一,相互间具有近亲属关系的没有同时在理事会任职;(三)理事会成员中非内地居民不超过三分之一,法定代表人由内地居民担任;(四)秘书长为专职,理事长(会长)、秘书长不得由同一人兼任,有与本慈善组织开展活动相适应的专职工作人员;(五)在省级以上人民政府民政部门登记的慈善组织有三名以上监事组成的监事会;(六)依法办理税务登记,履行纳税义务;(七)按照规定参加社会组织评估,评估结果为3A 及以上;(八)申请时未纳入异常名录;(九)申请公开募捐资格前二年,未因违反社会组织相关法律法规受到行政处罚,没有其他违反法律、法规、国家政策行为的。”且由于民政部门在审核以上两方面的条件时,其依然拥有较大的自由裁量权,由此导致的结果则是能够获得公开募捐资格的慈善组织数量仍然过少。事实上,通过统计可以发现,截至2021年7月31日,我国共有10676 家慈善组织,其中获得公开募捐资格的慈善组织只有2563 家,仅占慈善组织总数的24.01%,②以上数据来源于慈善中国网:https://cszg.mca.gov.cn/biz/ma/csmh/a/csmhaindex.html。而获得公开募捐资格的慈善组织过少,其在客观上也就会导致通过慈善募捐获得的慈善捐赠不足。

第二,慈善捐赠的使用规制不严。虽然《慈善法》已经对慈善捐赠的使用做出了初步规制,但这些规制依然存在不严等问题,进一步来说:一方面,从实体性原则来说,《慈善法》本身并未详尽地规定公益原则和失格规则中的非营利性规则、非政治性规则和非政策性规则等,导致慈善组织在使用捐赠时容易产生各种合理性问题;另一方面,从程序性规则来看,《慈善法》的配套规则也没有详细地规定捐赠支出、成本费用、增值保值、财务会计和余额处理等规则,加之信息公开也存在不够及时和详尽等问题,导致慈善组织在捐赠使用时各种合法性问题频发,而正是由于各种合理性和合法性问题不断,进一步在主观上降低了私(法)人开展慈善捐赠的意愿。

值得注意的是,慈善活动作为第三次分配的执行要素,其开展规模较小固然与慈善组织设立数量过少和慈善活动规制问题有关,但其往往还与慈善税收制度的优惠现状密切相关。

(三)慈善税收的优惠现状及其“制度”问题

慈善税收在第三次分配的过程中发挥了促进分配的功能,而要充分发挥其促进分配的功能,就需要构建完善的慈善税收制度。然而,现今的慈善税收制度能否有效地发挥促进功能仍然值得怀疑,这不仅是因为其针对开展慈善募捐的慈善组织税收优惠过少,还因为其针对开展慈善捐赠者的私(法)人之税收优惠过小,具体分析如下。

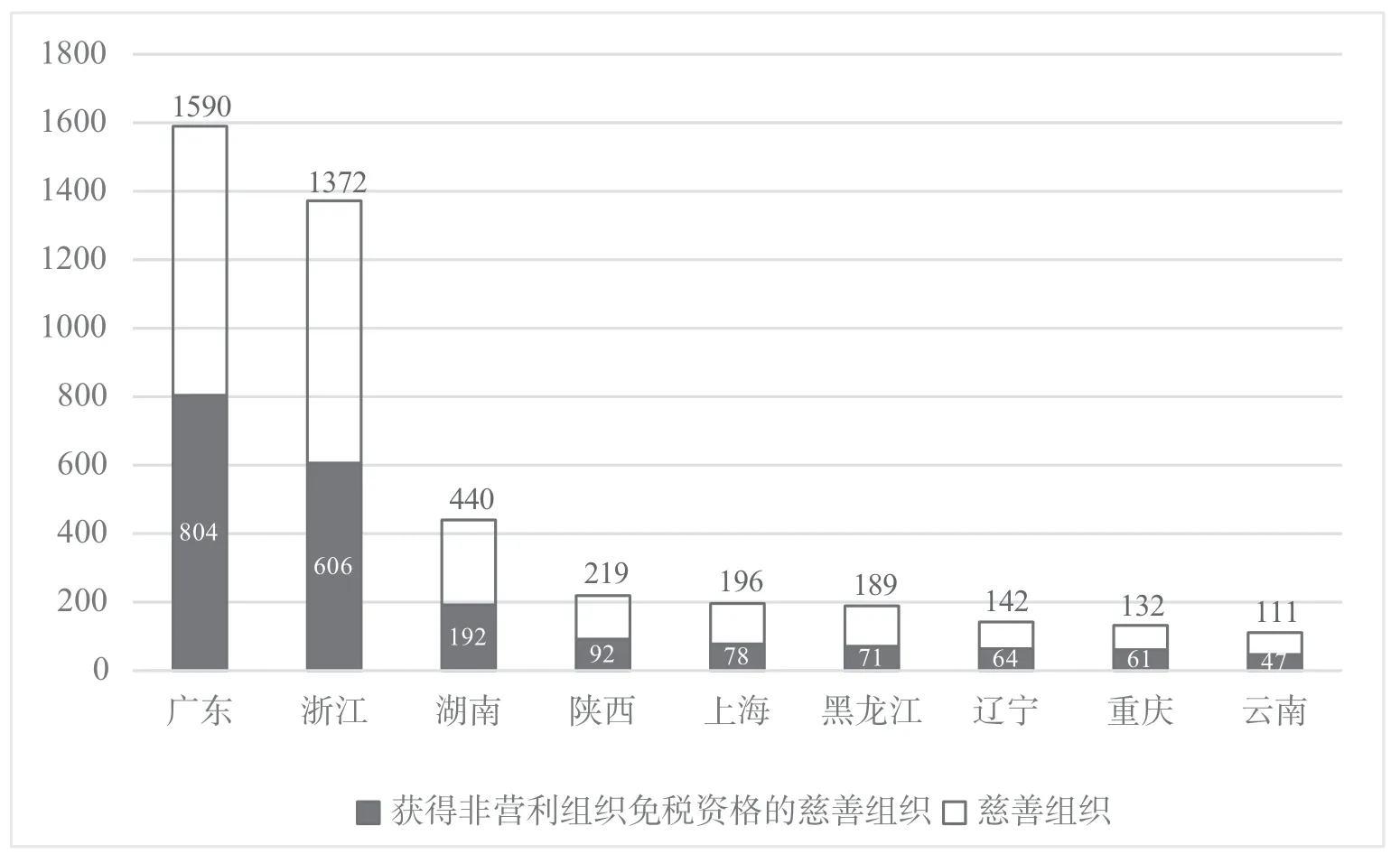

第一,针对慈善组织税收优惠过少。《慈善法》虽然赋予了慈善组织获得税收优惠的权利,但相关税收立法却并未有效落实,慈善组织要想获得税收优惠仍然需要另行申请“非营利组织免税资格”,而通过调研部分省市慈善组织获得“非营利组织免税资格”的情况可以发现,在东部地区的广东省获得该资格的慈善组织只占其总数的50.57%、浙江省也只占其总数的44.17%,上海市则只占总数的39.80%,而在北方地区的辽宁省获得该资格的慈善组织只占其总数的45.07%,黑龙江省更是只占其总数的37.57%,①以上九省市的慈善组织获得“非营利组织免税资格”的情况,系通过统计各省份(及地级市)从2018年至今财政部门和税务部门发布的获得“非营利组织免税资格”名单而汇总得来。可以说获得“非营利组织免税资格”的慈善组织仍然较少。②与此同时,慈善组织获得“公益性捐赠税前扣除资格”的数量也依然不多,通过分析“慈善中国”等公开数据,可以发现截至2022年7月31日,全国范围内获得公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织数量只有4826 个,仅占慈善组织总数的45.20%。

图4 部分省份获得非营利组织免税资格的慈善组织数量

那么为何获得“非营利组织免税资格”的慈善组织仍然较少?如若细致分析可以发现其原因大致包括了以下两个方面:一方面,慈善组织的税收优惠资格审核较严,尽管申请“非营利组织免税资格”的条件①参见《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条;财政部、税务总局:《关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13 号)第一条。与申请慈善组织设立的条件基本一致,但其仍然需要慈善组织向财政部门与税务部门另行提出申请,且由于审核标准较严、审核周期较长(分批审核)等原因,也就导致慈善组织在客观上能够获得该资格的仍然较少;另一方面,对于慈善组织的税收优惠范围依然较窄,不仅其“非经营性收入”的税收优惠范围有限,主要局限在捐赠、政府补贴等货币性财产收入,②根据《企业所得税法》第二十六条规定,慈善组织以下收入为免税收入:“(1)国债利息收入;(2)符合条件的股息、红利等权益性投资收益;(3)接受其他单位或者个人捐赠的收入……”根据《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》相关规定,慈善组织还享有以下免税收入:(4)除企业所得税法第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入,但不包括因政府购买服务取得的收入;(5)省级以上民政、财政部门规定收取的会费;(6)不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入;(7)财政部、税务总局规定的其他收入;(8)符合规定的条件的技术转让的收入。此外,慈善组织因技术转让而取得的收入也可享受免税。参见民政部网站:https://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/202108/20210800035719.shtml。对于房产、土地(使用权)等非货币性财产捐赠仍然无法全面享受税收优惠,而且对于“经营性收入”的税收优惠范围更是局限在利息、红利等符合条件的货币性财产收入,对于慈善组织开展的其它“投资”和“商业”活动,即便其符合慈善组织的“主要慈善目的”也无法享受税收优惠,进而导致慈善组织在主观上希望获得该资格的意愿下降。但无论是基于客观上的原因还是主观上的原因,针对慈善组织的税收优惠过少,其最终结果都会对慈善募捐的开展和慈善捐赠的数量产生负面影响。

第二,针对私(法)人税收优惠过小。《慈善法》虽然也赋予了私(法)人在开展慈善捐赠时享有税收优惠的权利,但相关配套法律法规也缺乏有效地落实,导致在实践中针对私(法)人的税收优惠制度存在优惠幅度过小的问题,其主要体现在以下两个方面:一方面,对慈善捐赠的税收优惠幅度依然偏低,根据《企业所得税法》规定,企业仅可以在计算纳税额时全额扣除占其年度利润总额12%以内的捐赠支出,超过部分可以在结转后的三年内予以扣除,③根据《企业所得税法》第九条之规定:“企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。”而根据《个人所得税法》的规定,个人凭票据可以在“六类所得”④根据财政部、税务总局所制定的《关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第99 号)第三条之规定:“居民个人发生的公益捐赠支出可以在财产租赁所得、财产转让所得、利息股息红利所得、偶然所得、综合所得或者经营所得中扣除。在当期一个所得项目扣除不完的公益捐赠支出,可以按规定在其他所得项目中继续扣除。”中扣除其捐赠支出,但其扣除限额仅为当年应纳税所得额的30%,⑤根据《个人所得税法》第九条之规定:“个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分,可以从其应纳税所得额中扣除;国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的,从其规定。”可以发现个人与企业享受的税收优惠幅度并不相同,企业的税收优惠明显高于个人,但即便如此其税收优惠幅度与国外相比也依然不高;另一方面,慈善捐赠的税收抵扣程序不够完善,对于货币性财产捐赠的抵扣程序来说,尽管网络慈善捐赠逐渐成为主流,但与其配套的电子抵扣票据系统仍未构建完善,而对于非货币性财产捐赠的抵扣程序来说,由于对非货币性财产的价值评估机制仍然存在流程不明、标准不清等问题,也就严重影响了非货币性财产的慈善捐赠开展,并进一步影响了私(法)人开展慈善捐赠的意愿。

(四)慈善监管的功效现状及其“机制”问题

慈善监督在第三次分配的过程中发挥了保障分配的功能,而《慈善法》则通过构建起相互配合的事中监管和事后监管机制,以期加强对慈善募捐开展和慈善捐赠使用的监管。但在近年来的实践中,上述慈善监管机制也暴露出了以下两个层面问题。

第一,对于慈善募捐开展的监管不细。《慈善法》在制定时已经意识到慈善募捐的主要模式将从传统线下转为网络线上,并针对网络慈善募捐创设了“公开募捐信息平台”制度,还规定慈善组织必须通过“公开募捐信息平台”开展网络慈善募捐(信息发布),但针对这些网络慈善募捐的监管在实践中却面临着如下两方面的问题:一方面,“公开募捐信息平台”对于慈善募捐活动的开展仅需承担形式验证义务而非实质审核义务,①《慈善法》第二十七条以及《公开募捐平台服务管理办法》第三条规定:“广播、电视、报刊以及网络服务提供者、电信运营商在提供公开募捐信息平台服务时,应当查验慈善组织的登记证书和公开募捐资格证书,不得代为接受慈善捐赠财产。”换言之,其仅验证慈善募捐能否开展,而不验证慈善募捐如何开展,由此容易引发慈善募捐开展过程中的各种合理性乃至合法性问题;另一方面,“公开募捐信息平台”对于慈善募捐的开展缺乏统一的监管规则,由此也就导致各平台对于慈善募捐开展(及其捐赠使用)的监管差异较大,进而导致监管规则较严的平台上慈善募捐减少,监管规则较松的平台上慈善募捐增多等问题,无疑不利于网络慈善募捐的有序开展。

第二,对于慈善捐赠使用的监管不足。《慈善法》针对慈善捐赠的使用也相应构建了监管机制,其主要包括了信息公开和调查监管等机制,但上述监管机制在实践中也暴露出了如下两方面的问题:一方面,对于慈善捐赠使用的信息公开来说,《慈善法》及其配套法规规章仅仅做了原则性的规定,进而导致信息公开普遍存在不及时、不完整等问题,并往往未依据捐赠支出的类型、成本费用的分类等标准细致地公开慈善捐赠使用信息,影响了社会公众对慈善组织及其活动的监督;另一方面,对于慈善捐赠使用的调查监管来说,《慈善法》虽然授予了民政部门诸如现场检查权、材料调取权、账户查询权等权力,但民政部门相应的慈善事业监管处室普遍存在工作人员数量不足之问题,基层民政部门更是普遍缺乏慈善事业监管的专职工作人员,由此导致民政部门的调查监管工作难以真正有效开展。

由此,通过实践层面的分析可以发现,慈善事业在发挥第三次分配的功能时面临着“四大问题”,如何有效地解决上述“四大问题”已然成为了能否有效发挥其功能的关键。

四、慈善事业发挥第三次分配功能的规范重构

从规范层面上来说,要想有效地解决慈善事业在发挥第三次分配的功能时,其在实践层面上所面临的“四大问题”,就需要对“四大要素”的相关规范进行重构,这包括了对慈善组织的“立法”重构、对慈善活动的“规制”重构、对慈善税收的“制度”重构和对慈善监管的“机制”重构,其重构具体来说应当如下。

(一)慈善组织的“立法”重构

针对慈善组织的“立法”问题,应当从慈善组织设立的程序规则和赋予的实体权利两个层面入手对其“立法”予以重构,进而更好的发挥其第三次分配主体的功能。

第一,完善慈善组织设立时的程序规则。针对现今慈善组织设立时程序规则存在不足的问题,应当在已有社会组织“联合审核工作”机制的基础上,积极推进慈善组织的联合审核和直接登记,并从以下两个方面入手积极完善审核的条件:一方面,完善慈善组织设立的形式条件,为此应当合理增减慈善组织设立所需的资金等外部物质条件,特别是应当避免大幅度提高设立所需的资金要求,并积极减少其它非必要的物资要求,以此促进更多(非法人)社会组织能够设立(认定)成为慈善组织;其二,完善慈善组织设立的实质条件,《慈善法》应当构建起完善的“慈善目的”审查机制,并相应构建以公益原则和失格规则为核心的审查标准,通过限缩民政部门的自由裁量权,进一步降低慈善组织的设立难度。

第二,完善慈善组织设立后的实体权利。针对现今慈善组织设立后实体权利赋予不够的问题,应当从以下两个方面入手积极完善权利赋予:一方面,直接赋予慈善组织公开募捐资格,并相应取消公开募捐资格的审核制,这不仅是因为审核制导致获得公开募捐资格的慈善组织数量过少,不利于扩大慈善募捐的规模,且还因为审核制仅仅是对既往情况的分析,对将来的募捐活动开展无法发挥规制的功效;另一方面,同步赋予慈善组织非营利组织免税资格,①参见 William Henderson,Tudor on Charities (10th Edition),Sweet &Maxwell Ltd,2015,pp.919-949;Donald J.Bourgeois,The Law of Charitable and Not-for-Prof it Organizations,LexisNexis Press,2017,pp.508-511;G.E.Dal Pont,Law of Charity,LexisNexis Press,2017,pp.135-149.即建立由财政部门、税务部门和民政部门三方共同参与的慈善税收优惠资格“联合审核机制”,先由民政部门审核慈善组织设立的条件,并基于慈善组织设立的条件与非营利组织免税的条件基本一致的特点,直接推定其符合非营利组织免税资格的条件,再由财政部门和税收部门进行复核,通过复核即可在慈善组织设立时同步赋予(而非分批赋予)其非营利组织免税资格,以此提升各方设立慈善组织的意愿,进而持续扩大慈善组织作为第三次分配的主体规模。

(二)慈善活动的“规制”重构

针对慈善活动的“规制”问题,应当从公开募捐开展的规制和慈善捐赠使用的规制两个层面入手对其“规制”予以重构,进而更好地发挥其执行第三次分配的功能。

第一,重构针对公开募捐开展的规制。针对现今公开募捐资格规制过严的问题,应当以活动的备案制取代资格的审核制,并从以下两个方面入手合理地予以重构:一方面,应当积极探索完善备案的程序,尝试将网络公开募捐活动的备案从以民政部门审核为主的模式,改为先由公开募捐信息平台审核,再由民政部门进行复核的模式,在简化慈善组织备案流程(只需向平台同时提交募捐方案和发布申请)的基础上,有效提升备案规制效能;另一方面,应当积极探索完善备案的内容,《慈善法》及其配套规章制度应当对慈善募捐的募捐目的、方式与使用等备案内容做出更为详尽的规定,尤其是应当细化跨公开募捐信息平台开展慈善募捐的备案内容,对不同平台上所开展的慈善募捐应当分别详细阐明,以便于此后民政部门对不同平台上同时开展的慈善募捐同步进行(事中、事后)监管。

第二,重构针对慈善捐赠使用的规制。针对现今慈善捐赠使用的规制问题,应当从以下两个方面入手合理地予以重构:一方面,从实体性原则上来说,应当在完善公益原则的内涵基础上,进一步细化非营利规则、非政治性规则和非政策性规则等失格规则的标准,以提升慈善组织在慈善捐赠使用过程中的合理性;另一方面,从程序性规则上来说,应当进一步细化捐赠支出(如不同支出形式的规则)、成本费用(如工资等费用的额度)、增值保值(如投资所需遵循的限制)、财务会计(如支出的会计制度)等规则,还需要细化信息公开的规则,以确保慈善组织在慈善捐赠使用过程中的合法性,进而提升私(法)人开展慈善捐赠的意愿。

(三)慈善税收的“制度”重构

针对慈善税收的“制度”问题,应当从慈善组织的税收优惠制度和私(法)人的税收优惠制度两个层面入手对其“制度”予以重构,进而更好的发挥其促进第三次分配的功能。

第一,拓展慈善组织的税收优惠范围。针对现今慈善组织税收优惠范围过窄的问题,应当从以下两个方面入手积极予以拓宽:一方面,拓宽对于非经营性收入的税收优惠范围,不仅应当继续完善货币性财产捐赠的税收优惠,更重要的是应当拓展非货币性财产捐赠的税收优惠,特别是应当扩展针对房产、土地(使用权)、有价证券、知识产权等非货币性财产捐赠的税收优惠;另一方面,拓宽对于经营性收入的税收优惠范围,对于符合慈善组织“主要慈善目的”的“投资”和“商业”活动赋予税收优惠,以此在主观上提升慈善组织获得“非营利组织免税资格”的意愿,进而在客观上拓展慈善组织获得慈善财产的途径。

第二,加大私(法)人的税收优惠幅度。针对现今私(法)人税收优惠幅度过小的问题,应当从如下两个方面入手积极予以加大:一方面,加大私(法)人的慈善捐赠税收优惠幅度,推动修改《个人所得税法》和《企业所得税法》有关慈善捐赠的税收优惠条款,并在确保个人和企业能够享受相同税收优惠幅度的基础上,进一步加大针对以上两者的税收优惠幅度,以此推动更多的个人和企业开展慈善捐赠;另一方面,完善私(法)人的慈善捐赠税收抵扣程序,对于货币性财产捐赠来说,应当进一步完善慈善捐赠的电子抵扣票据系统,并积极运用区块链等互联网前沿技术,尝试将电子抵扣票据与税收申报系统直接关联,以方便个人和企业在开展慈善捐赠后即能够自动享受税收抵扣的优惠,对于非货币性财产捐赠来说,应当进一步完善不动产、知识产权等捐赠的价格评估机制,构建完善的评估程序以确保通过适用不同的评估方法获得其真实的价值,进而提升私(法)人开展慈善捐赠的意愿。

(四)慈善监管的“机制”重构

针对慈善监督的“机制”问题,应当从慈善募捐开展和慈善捐赠使用的监管机制两个层面入手对其“机制”予以重构,进而更好地发挥其保障第三次分配的功能。

第一,细化公开募捐开展的监管。针对现今公开募捐开展过程中监管不细的问题,应当从以下两个方面入手予以细化监管:一方面,应当增加“公开募捐信息平台”对于慈善募捐开展的监管义务,不仅要求其承担形式验证义务,审核为开展公开募捐活动所提交材料的真实性,而且还应当增加实质审核义务,①需注意的是,《浙江省实施<中华人民共和国慈善法>办法》第三十六条第三款、《山东省慈善条例》第二十七条第三款、《江苏省慈善条例》第十九条第二款、《湖北省慈善条例》第二十二条第三款、《江西省实施<中华人民共和国慈善法>办法》第十七条第二款等地方慈善立法已经规定对为特定个人开展募捐活动应当采取实质审核。在此背景下,对开展慈善募捐也应当采取实质审核。审核公开募捐后的开展(及其使用)的合理性,进而与民政部门协力以共同承担网络公开募捐的监管工作;另一方面,应当制定“公开募捐信息平台”对于慈善募捐开展的统一监管规则,确保各平台对于慈善募捐开展地管理的一致性,以此实现对慈善募捐从组织申请、平台审核到信息发布的全流程统一监管,进而确保网络慈善募捐的合法、有序开展。

第二,加强慈善捐赠使用的监管。针对现今慈善捐赠使用过程中监管不足的问题,应当从以下两个方面入手予以加强监管:一方面,应当加强慈善捐赠使用的信息公开,为此不仅应当完善现有的以年度报告为核心的定时信息公开制度,并相应细化信息公开的内容,而且还应当积极探索建立以互联网、大数据和区块链等技术为依托的即时信息公开制度,以实现慈善捐赠使用信息的即时、全程公开;另一方面,加强慈善捐赠使用的调查监管,为此应当在完善现有的调查监管权的基础上,积极整合民政部门内部的监管力量,探索将慈善事业管理处室与社会组织管理部门进行合并,在加强慈善监管力量的基础上加大慈善监管力度。

五、结语

综上所述,在全面推进共同富裕的大背景下,必须重视发挥慈善事业所具有的第三次分配的功能。而基于(法)规范主义的立场,细致地分析慈善事业发挥第三次分配功能的运行机制,可以发现其运行机制在理论层面上可以进一步解构为发挥“分配主体”功能的慈善组织、发挥“分配执行”功能的慈善活动、发挥“分配促进”功能的慈善税收和发挥“分配保障”功能的慈善监管共计“四大要素”。

然而,如若在实践层面上基于以上“四大要素”对慈善事业发挥第三次分配功能的实践现状展开分析,那么就可以发现其依然面临着如下“四大问题”,即慈善组织的“立法”问题、慈善活动的“规制”问题、慈善税收的“制度”问题和慈善监管的“机制”问题。更重要的是,以上“四大问题”之间不仅相互关联而且相互作用,严重影响了慈善事业发挥第三次分配的功能,如何解决上述“四大问题”也就成为了慈善事业能否有效发挥第三次分配功能的关键。

有鉴于此,本文在规范层面上进一步提出了解决“四大问题”的具体对策,具体来说:其一,应当通过对慈善组织的“立法”重构,积极引导更多的(非法人)社会组织设立成为慈善组织,进而更好地发挥其第三次分配主体的功能;其二,通过慈善活动的“规制”重构,有序推动慈善募捐等慈善活动的开展,进而更好地发挥其执行第三次分配的功能;其三,通过慈善税收的“制度”重构,积极拓展对慈善组织和私(法)人的税收优惠,进而更好地发挥其促进第三次分配的功能;其四,通过慈善监督的“机制”重构,有效完善针对慈善募捐开展和慈善捐赠使用的监管机制,进而更好地发挥其保障第三次分配的功能。通过以上四个层面的重构,将有效地发挥慈善事业所具有的第三次分配的功能,进而也将更为高效地助推共同富裕的实现。