新疆巴里坤石人子沟遗址ⅢF1出土植物遗存分析*

田 多 马 健 王建新 赵志军

(1.西北大学中国-中亚人类与环境“一带一路”联合实验室;2.西北大学文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室;3.中国社会科学院考古研究所)

石人子沟遗址位于新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县石人子村一大队四组东南约8千米的东天山(巴里坤山)北麓山前地带,西距巴里坤县城17千米(图一)。2005~2012年,西北大学文化遗产与考古学研究中心在哈密地区文物局和巴里坤县文管所的协助下,对该遗址及其周围地区进行了较全面的调查和发掘,确认其为一处规模较大、内涵较丰富、具有代表性的古代游牧文化聚落遗址,年代大致可推断为公元前一千纪前后[1]。

图一 石人子沟遗址地理位置示意图

石人子沟遗址内规模最大的建筑遗迹为ⅢF1,2009~2012年西北大学等对其进行了发掘,并对出土的植物遗存进行了采样和浮选工作。其南北长85.5、东西宽50、石墙宽约8~12米;由隔墙分隔成多个房间,文化堆积厚1~2米,西南、东南、西北三角残存墩台,其中西南角墩台高逾3米,军事防御特征突出[2]。发掘区域位于ⅢF1内中部偏北处,发现有灰坑、房址、烧面、柱洞、墙等遗迹,地层关系复杂,活动面多,推测其被长期使用,多次修整。出土遗物有石磨盘、石杵、玛瑙料、骨铠甲、骨锥、铜片、陶纺轮和少量铁器、铜箭镞、铜牌饰等,以及牛、羊、马等动物骨骼,未发现完整陶器。

本文拟通过科学采样和量化统计分析等植物考古学研究工作,探讨石人子沟遗址ⅢF1出土植物遗存与该遗址先民的关系,从而进一步了解该居址内先民的经济模式和生活方式。

一、采样和浮选

根据遗址的分布状况和发掘方法,本次研究使用针对性采样方法进行浮选样品的采集[3]。具体做法是:伴随发掘过程,对所发现的遗迹单位,包括房址、灰坑等进行土样采集;如果遇到遗迹的堆积可以再细分层,则逐层采样。在发掘过程中,每个探方发掘人员负责本方的采样工作。最终,我们在105个最小堆积单位里累计采样416.9升,每个单位平均约4升,其中灰坑土样97份,房址活动面土样2份,灶址土样1份,地层土样5份。这些遗迹单位几乎涉及了ⅢF1所有发掘区域,基本可以代表本次发掘范围内的植物遗存埋藏情况。

浮选工作是在此次发掘结束后,于考古队驻地进行的。土样已经在库房自然阴干。浮选采用小水桶浮选法[4],使用分样筛规格为0.2毫米孔径。浮选结果在当地阴干后存入西北大学文化遗产与考古学研究中心库房,2014年6月送交中国社会科学院考古研究所植物考古实验室进行分类和种属鉴定分析工作。

二、浮选结果的鉴定和分析

通过显微镜观察,石人子沟遗址浮选出的炭化植物遗存只有炭化木屑和植物种子两大类,类别较为单纯。

(一)炭化木屑

炭化木屑是指经过燃烧的木头的残存,其主要来源应该是未燃尽的燃料或遭到焚烧的建筑木材和其它用途的木料等[5]。石人子沟遗址出土了大量的炭化木屑,但进一步的种属鉴定和分析则需要留给木材研究者进行。此次研究所做的工作是将所有木屑作为一个统一的类别进行量化分析。具体做法是,利用标准分样筛将样品中大于2毫米的炭化木屑筛选出来,称重计量,进行定量分析。根据统计,浮选出的炭化木屑总重达649.22克,平均每升土样浮选出1.56克。

(二)植物种子

石人子沟遗址此次共浮选出了2590粒炭化种子,平均每个堆积单位样品出土24.6粒,每升土样出土6.2粒。经过鉴定,这些种子包括粟、黍、裸大麦三种农作物,共计699粒,占所有种子数量的26.99%。其他可鉴定的植物种子还有禾本科、豆科、藜科、蔷薇科、石竹科、茜草科、莎草科、蓼科、十字花科、旋花科、堇菜科、菊科、蒺藜科等,大多可鉴定到种(表一)。另外还有一些特征不明显的、过度炭化而失去特征部位的、或在埋藏和提取中特征部位被破坏的未知植物种子。

表一 石人子沟遗址出土植物遗存统计表

1.农作物

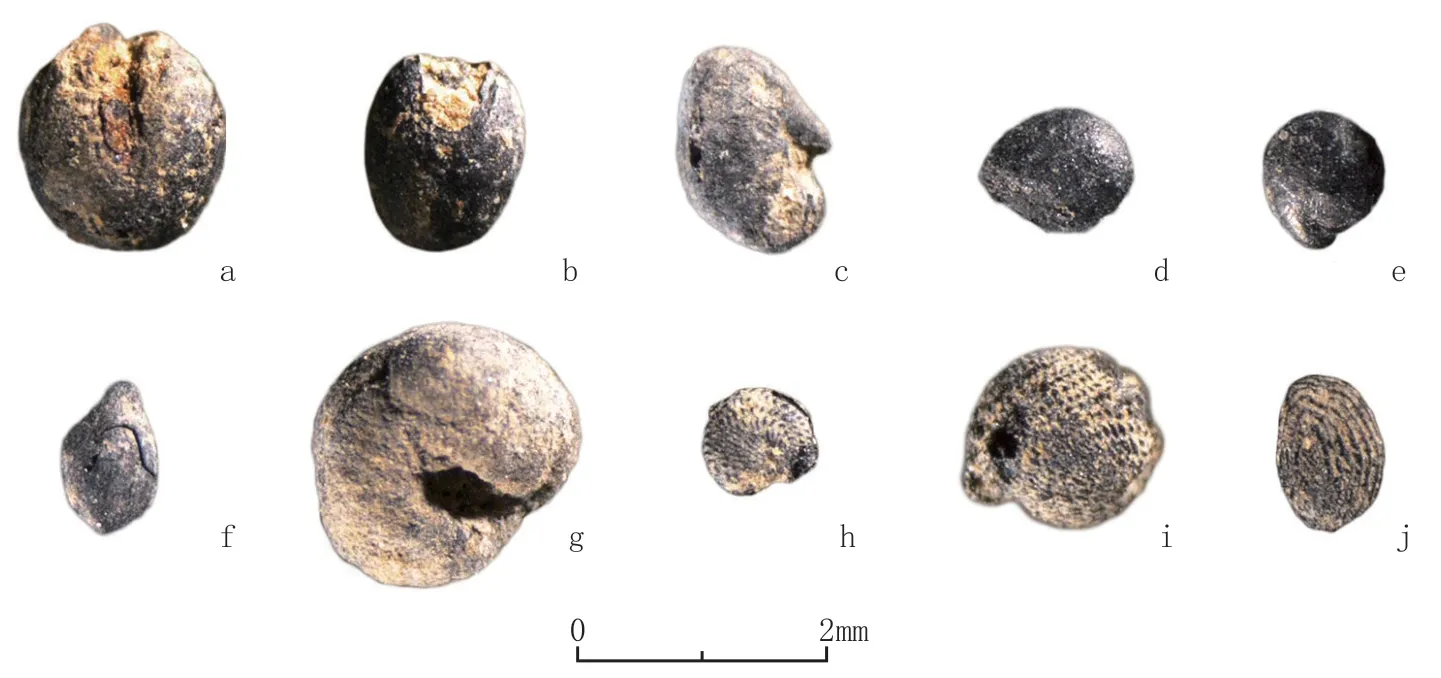

在浮选出的3种农作物中,大麦(Hordeum vulgare)数量最多,共计695粒,占农作物总数的99.43%。其中完整的有370粒(图二,a、b),另外还发现1 7个大麦穗轴(图二,c)。经观察,这些大麦形态特征比较一致。我们随机选择了30粒大麦测量,其粒长平均为4.96、粒宽平均为3.15、粒厚平均为2.36毫米,且各数据标准差在0.5毫米左右,说明大小变化较小。麦粒的一端或两端略尖,整体呈梭形,中部为最宽处。背部微呈弓状,胚部呈椭圆形,底部根茎轴下端伸出呈尖头状,有的麦粒背部果顶中央有一条至胚部顶端的浅细沟。腹部较扁平,腹沟因烧烤多爆裂,在沟内常形成纵脊,麦粒表面因火烧多有空洞或缺损。经过显微镜观察,麦粒为裸粒无稃壳。大麦按照籽粒上稃有无,可分为裸大麦和皮大麦两类[6],从石人子沟遗址浮选出的大麦形态判断,我们认为其应属于裸大麦。

图二 石人子沟遗址ⅢF1出土农作物种子

粟(Setaria italica)仅浮选出1粒(图三,a),黍(Panicum miliaceum)发现了3粒(图三,b)。它们呈近圆球形,表面不平整,或有缺损现象,应是烧烤所致。

图三 石人子沟遗址ⅢF1出土其他植物种子

2.其他植物

在石人子沟遗址的浮选样品中,共发现其他植物种子1891粒,绝对数量占全部出土植物种子的73.01%。

豆科的直立黄芪(Astragalus adsurgens),有346粒。种子呈圆肾形,长多在1.5~2、宽1.1~1.3、厚0.8~1.0毫米。胚根突出,较为圆润,种脐位于种子长度三分之二部位,表面粗糙,有的多孔,有些种子爆裂成不规则形(图三,c)。直立黄芪又称斜茎黄芪,俗称沙打旺,适应性极强,分布广泛,是山坡草地的优质饲草,也可做药材、绿肥[7]。

蔷薇科的委陵菜/蛇莓(Potentilla/Duchesnea indica)出土量也较多,有141粒。种子为抹刀形,一侧边较平直,另一侧弯曲。长1~1.4、宽约0.8~0.9、厚约0.6~0.8毫米。表面多已被烧烤无特征(图三,d)。该类植物多生长在山坡、路旁或沟边。它们均可入药,委陵菜幼苗加工可炒食,茎叶还可以做动物饲料[8]。

藜科的藜(Chenopodium album)出土得最多,达880粒,占到了全部种子的33.98%。这些藜的籽粒呈圆形,两面呈双凸镜状,直径0.9~1.1、厚0.4~0.6毫米,表面光滑,胚位于顶部凹口处,胚根端略突出,且和子叶端之间有浅凹缺。侧面有浅沟,有的边缘显窄带状,但大部分籽粒因过度烧烤而种皮从此处开裂,甚至子叶部分膨胀挤出种皮(图三,e)。藜又称灰菜,是现今中国温带地区麦田中危害较大的一种田间杂草,其嫩茎可当蔬菜,种子可代粮食用[9]。

莎草科的苔草属(Carexsp.)植物种子在石人子沟遗址发现了76粒,可以分为两类,一类呈三棱形,三面体状,顶端收缩为尖,基部有短柄,长、宽分别在1.2和0.7毫米左右。另外还有一类呈双凸透镜状,两端尖,形体稍大于第一种,长、宽分别在1.5和1毫米左右。它们表面炭化得都较粗糙(图三,f)。苔草属是莎草科最大的一属,在全国范围广布,约400种,大多是农田、水边湿地或山地森林草场的常见植物,可作为良好的动物饲料[10]。

茜草科的麦仁珠(Galium tricorne)也出土较多,有170粒。种子成圆球形,直径在2毫米左右,腹面中央有较深的圆形凹陷,果脐位于其中,种子表面粗糙不平(图三,g)。麦仁珠属于麦田杂草,多在华东、华北至西北分布[11]。

石竹科的薄蒴草(Lepyrodiclis holosteoides)发现了39粒,其特征十分明显。种子呈扁圆形,表面有整齐的瘤状凸起,胚根端突出,与子叶间有凹窝。直径1.4~1.7、厚0.8~1.1毫米。有些种子种皮被烧烤开裂,露出子叶(图三,i)。此外,还有13粒麦瓶草(Silene conoidea) 也属于石竹科,种子呈肾形,表面同样有排列整齐的瘤状凸起(图三,h)。它们分布在西北地区及西藏,都是生于旱地麦田、荒地草坡的夏熟杂草[12]。

十字花科发现48粒形态特征明显的遏蓝菜(Thlaspi arvense)种子,它们呈倒卵形,扁平,表面有同心环状条纹。长1.2~1.7、宽0.7~1.2、厚0.5~0.75毫米(图三,j)。遏蓝菜是常见的夏熟杂草,分布范围遍及全国,多生于农田、山坡、草地、沟边,可以作为食物和药材[13]。

其他种子还有狗尾草(Setaria viridis)、野燕麦(Avena fatua)、虉草(Phalaris arundinacea)、针茅属(Stipasp.)、披针叶黄华(Thermopsis lanceolata)、达呼里胡枝子(Lespedeza davurica)、杂配藜 (Chenopodium hybridum)、虫实属 (Corispermumsp.)、酸模叶蓼(Polygonum lapathifolium)、打碗花(Calystegia hederacea)、冷蒿(Artemisia frigida)、芸苔属(Brassicasp.)、早开堇菜(Viola prionantha)、白刺(Nitraria tangutorum)等。由于它们发现数量较少,因此不再做详细描述。

(三)植物遗存与遗址年代

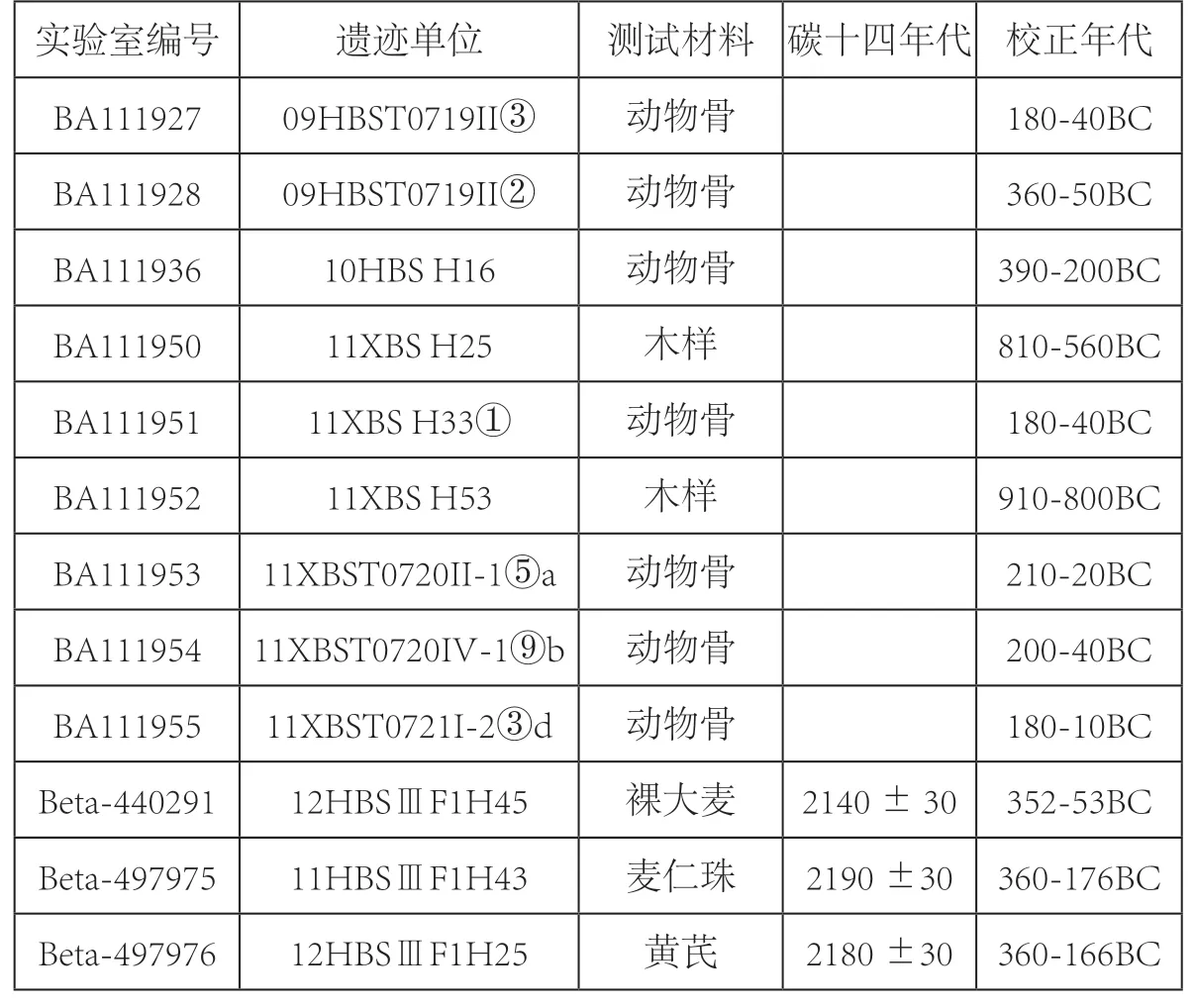

上述植物遗存中,农作物、杂草、牧草等类型植物大多只有一年的生长期,是较好的碳十四测年材料,有利于提升遗址年代分析的精度,同时也可以判断植物遗存是否在原生地层埋藏。表二的测年结果表明(由Oxcal 4.4软件按IntCal13曲线校正),遗址的年代主要集中在公元前一千纪晚期(公元前4世纪至公元前1世纪)[14],并且植物遗存的测年结果也在此范围内。

表二 石人子沟遗址碳十四测年统计表

三、分析与讨论

(一)炭化木屑问题

此次的浮选样品中都或多或少包含有炭化木屑,且含量较大,达1.56克/升。与已发表的资料相比,位于天山北麓的阿敦乔鲁遗址大型房址F1,仅有0.234克/升,这可能与遗址冬夏草场性质以及是否接近针叶林带有关[15]。从居址内两处房屋遗迹的浮选结果看,它们都有较大数量的炭化木屑出土,一处达1.4克/升,另一处仅0.24克/升,平均0.72克/升,都伴有少量种子。作为居住场所的房屋一般会定期打扫,炭化物不会存留太多。采样的房址内还发现了烧面与倒塌的木柱,我们推断居址可能遭到火焚。另外,此次浮选的样品主要采自灰坑,有些灰坑浮选出的木屑每升达9克以上,灰坑出土炭屑平均达1.77克/升,并伴随植物种子一起出土。古人如果是利用木柴作为主要燃料,浮选结果中炭化木屑的含量一般较高,而如果是利用干草或者秸秆作为燃料,炭化木屑的含量自然较低,但却会包含一定数量的草籽或谷粒。由此推断,这些灰坑中的木屑应来自于木柴和草类燃料。

(二)炭化种子问题

1.农作物

ⅢF1浮选发现的农作物主要是裸大麦、粟和黍。由于植物遗存在堆积、埋藏、提取过程中都会产生误差[16],而粟和黍的数量太少,故在此不做讨论。

大麦按形态可分为裸大麦和皮大麦。此次浮选发现的均为裸大麦,在西北地区又称青稞,是西北、青藏地区常见的粮食,而皮大麦一般不易脱壳,常做饲料或酿酒。大麦具有早熟性,生育期短,还有耐低温、抗旱、较耐酸碱的特性,可以在生产条件差的地区种植。大麦的品种分春大麦和冬大麦。新疆地区纬度高,冬季寒冷,麦苗无法越冬,一般种植春大麦。春大麦的生育期一般为60~140天。环境适应上,春大麦发芽温度在1~30℃,20℃最适宜,抽穗成熟以17~18℃为宜,昼夜温差大利于提高粒重。大麦最理想的气候环境是生育期间降水分布均匀,成熟阶段暖和晴朗,保证水分供应[17]。

巴里坤的海拔较高,现今气候是夏季凉爽,冬季寒冷,7月平均气温在17.1℃,1月平均气温在-18.1℃,年均无霜期仅有108天。降水在季节上分布不均,集中在夏季,年降水量210毫米,总体上干燥少雨。该地全年光照丰富,气温年、日温差大(年较差35℃,日较差平均15℃)[18]。根据记载,在清代,裸大麦是巴里坤的主要农作物。到20世纪50年代,它仍是巴里坤的主要粮食作物[19]。从古环境角度来看,距今4000~2000年时,巴里坤湖水面积适中,湖泛平原与沼泽广阔,气候凉湿,并有波动[20]。因此,遗址所在的时空环境是适合春大麦种植的。

作为游牧文化人群,石人子沟遗址的居民流动性较强,需要在夏季迅速获得粮食。在巴里坤的自然条件下,生长期短、耐受力强的大麦成为了最佳的谷物选择。

2.其他植物

此次浮选出的其他植物看似没有谷物与人类关系密切,但它们都与人有或多或少的间接关系。这些植物可以指示环境,可以是与农作物伴生的杂草,也可以作为牲畜的饲草。因此,了解这些植物的生长特点和利用价值也可以为我们提供不少考古学研究信息。

这类植物中,藜出土的数量最大,比遗址主要农作物数量还多。而藜既可作食物又可以视为典型麦田杂草。在其他地区以往的植物考古工作中,茂县营盘山遗址发现了大量藜属种子,也比遗址的主要农作物数量多;在与遗址年代相近的汉阳陵丛葬坑中,曾发现藜与粟、黍、稻放在木箱中作为陪葬品[21]。因此藜的地位和作用是值得深入探讨的。此次在石人子沟遗址出土的藜数量占所有植物数量的三分之一,出土概率达到了77%,平均每个遗迹单位发现8粒,发现最多的是12HBSH45有76粒。但由于藜个体较小,并无大量集中分布,如何判断它是作为食物仍需要进一步的分析研究。

野燕麦、麦仁珠、薄蒴草、麦瓶草、遏蓝菜等与藜一样,都属于典型的麦田杂草,它们总体数量较多,占非农作物总数的60%以上,很可能是伴随裸大麦一起进入居址内。春大麦的收获季节在夏季,值得注意的是,这些麦田杂草与浮选出的酸模叶蓼、打碗花等植物都属于夏熟作物田杂草,一般情况下,作物的生长季节不同,造成了只要求与之相似生态条件的杂草生长[22]。所以我们可以断定,石人子沟遗址出土的裸大麦应该是春季播种夏季收获的春大麦品种。

石人子沟遗址地处巴里坤草原,是优良的夏季草场。总的来看,此次浮选出土的植物遗存中,草本类植物占了绝大部分,木本植物仅有1粒白刺种子。在石人子沟遗址发现的苔草属植物又是草甸植被的优势成分[23]。可见,巴里坤石人子沟遗址周边植物在当时无疑是以草类为主。

这次浮选中,我们还发现了一些可作为牧草的植物。牧草学科中论述到的种子资源一般仅包括禾本科和豆科植物[24]。此次浮选豆科种子出土量则较大,如直立黄芪有346粒,占所有植物种子数量的13%,出土概率为60%。这种现象是值得我们注意的。首先,直立黄芪还具有耐旱抗寒的特性,十分适合遗址当时所处的气候波动环境。其次,直立黄芪等黄芪属植物一般可作为牛、羊和猪的优质饲草。从动物考古鉴定结果看,在石人子沟遗址居址中发现的主要家养动物是双峰驼、绵羊、马和黄牛。最小个体数上,绵羊最多,占79%,黄牛次之为9.8%[25]。这说明当时的居民很可能有意识地选择了牛羊喜食的直立黄芪带入遗址。

3.经济形态问题

此次浮选出的炭化农作物遗存主要是裸大麦。同时,大麦穗轴仅发现17个,说明绝大部分大麦是被脱粒后埋藏的。从出土器物上看,ⅢF1内石磨盘以及石杵等工具出土较多,而相邻的高台建筑、房屋遗址内也有石磨棒和长70、宽50厘米左右的大型磨盘出土[26]。磨盘表面淀粉粒分析显示,它们都为大麦淀粉粒[27]。这些证据表明,裸大麦是当时首要的食用谷物,并在在遗址内进行加工。

前文已经提及,石人子沟遗址的环境是适合大麦种植的,并且确实有大麦种植的历史。在种植工具方面,ⅢF1所在的石人子沟遗址,还有同处东天山北麓的兰州湾子遗址都很少发现石质或金属质的锄、犁、镰等农业工具[28]。不过,这些遗址居民很可能使用了木器。陈文华结合民族学材料、历史文献等进行了综合研究,认为木制、骨制农具的使用应该早于石质工具,且制作便利[29]。石人子沟遗址以南的山地上分布有针叶林,木材资源十分充足。而在东天山南麓地区的许多遗址都出土了木器,与石人子沟遗址同时期的艾斯克霞尔南墓地和五堡墓地更是发现了木制农具和小麦、大麦、糜子粟、黍等谷物[30]。所以石人子沟遗址有可能也存在木制农具,但由于气候湿润,木器无法保存至今。

另外,在遗址中发现了数量可观的麦田杂草,很可能是伴随收获的裸大麦而被带入居住地的,因此它们反映的就应该是农业生产行为。综合来看,我们认为石人子沟遗址应该存在一定的农业经济,但从较高的杂草比例上看,其生产处于粗放状态。ⅢF1处于公元前一千纪晚期,目前的植物遗存综合研究显示,此时期东天山北麓农业比重下降,生产粗放化,与新的人群进入、牧业比重上升、气候不稳定等因素相关联[31]。

四、总结

石人子沟遗址是东天山地区首次系统地开展浮选等植物考古研究的大型遗址。ⅢF1出土植物遗存中的大量草本植物种子反映出该遗址处于的草原牧场环境,而数量较多的炭化木屑则与居址火灾和针叶林木柴燃料利用相关。同时,春大麦的发现为我们研究古代游牧文化人群与农业生产的关系提供了新的线索。总的来看,作为一处游牧文化聚落,石人子沟遗址存在一定农业经济形态。但从ⅢF1发现的高比例田间杂草遗存可以推测出,公元前一千纪晚期时遗址居民的农作物生产行为较为粗放。

附记:中国社会科学院考古研究所科技中心杨金刚老师在鉴定过程中给予了大力帮助。西北大学文化遗产学院陈洪海教授、任萌老师、习通源老师、王远之、孟琦同学在论文撰写、修改过程中提出了许多宝贵意见。作者所属的“陕西省高校青年创新团队”各成员也在本文刊审阶段斟酌了相关内容,在此表示衷心感谢!

——石界抗疫系列报道