克里雅河沿线沙丘沉积物石英砂表面特征分析

王姣,王笑辰,张峰

新疆大学地理与遥感科学学院,乌鲁木齐 830046

0 引言

塔克拉玛干沙漠面积约3.37×105km2[1],是世界第二大流动性沙漠[2],也是我国面积最大的沙漠。对该沙漠沙物质来源、搬运机制以及沉积环境[3]的认识,有利于了解沙漠形成和演化[4],为合理治理沙漠化提供有效数据。石英砂颗粒分布广泛,具有较大的硬度和较高的化学稳定性[5-6],各种外力作用都会在颗粒表面留下不易消失的微形态结构特征[7-8],因此其表面特征在追溯沙物质来源、探讨环境变迁等方面[9-14]应用广泛。

目前对塔克拉玛干沙漠石英砂微形态特征已有一些研究。麻扎塔格山一带的工作发现该区域沙丘砂既保留了冰川作用特征,也存有后期流水和风作用特征[15];沙漠腹地钻井岩心石英砂表面呈现出多种外力作用叠加痕迹,而地表风沙较为年轻,并不具备发育成熟的风成结构及形态[16];克里雅河研究发现沙物质同时具备河流带入的冰川成因特征和原地下伏沉积物特征(康定国等[17]推断)。这些研究已经初步判断沙漠石英颗粒来源的冰川和戈壁成因,以及搬运过程中水与风营力作用,但相对于如此广袤的沙漠,工作依然较少,且多局限于某区域,在塔克拉玛干沙漠沿着一条具有代表性河流进行的研究较少。由于塔克拉玛干沙漠沙物质主要为河流沉积[1,18-22],而河流沉积又主要来自盆地周围山地冰碛物[23-25]、山前戈壁等[26],因此,系统地沿河流研究沙粒微形态有助于揭示沙粒物源、搬运和沉积环境等。沿克里雅河流域丹丹乌里克到塔河南部纵穿沙漠,在各期干三角洲一带的沙丘采集5件表沙样品,提供表面微形态和粒度数据,为丰富塔克拉玛干沙漠地区物源与沉积环境的研究材料提供了可靠依据。

1 研究区概况

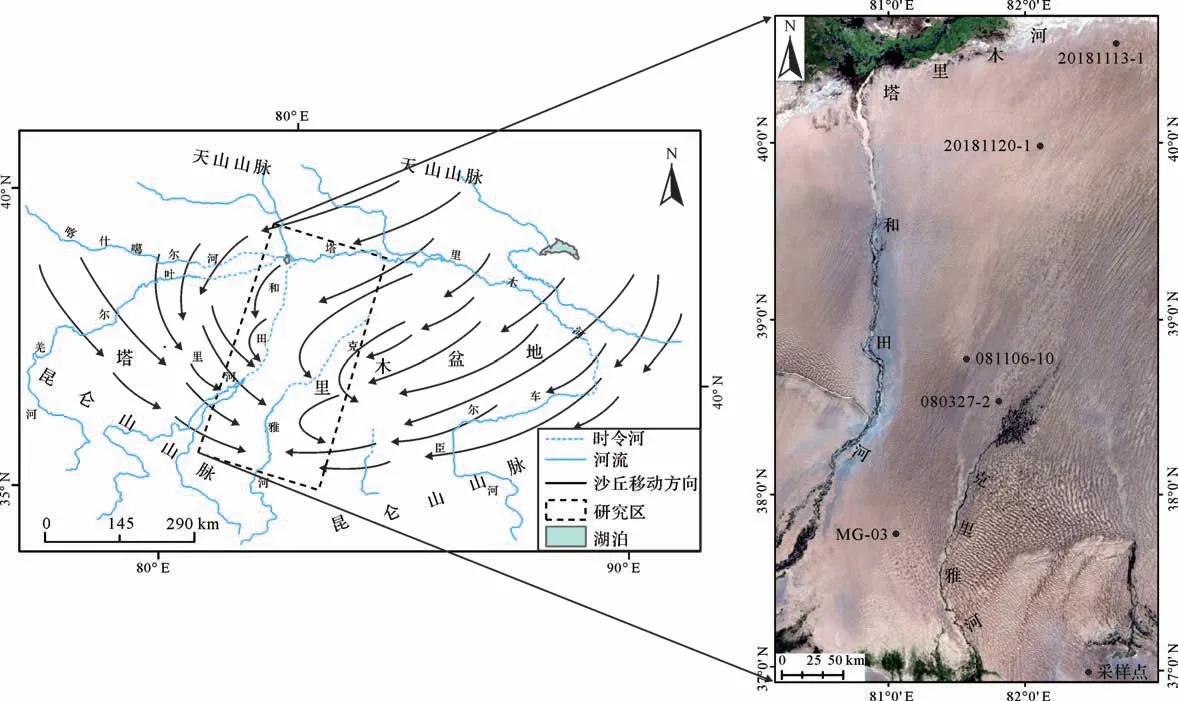

克里雅河位于塔里木盆地南缘,发源于昆仑山主峰乌什腾格山北坡,向北经山前戈壁、绿洲,进入塔克拉玛干沙漠腹地,并在下游平缓的地形条件下河流改道漫流分散为辫状多枝叉的河流[27],全长438 km,河流年输沙量3.51×106t[28]。克里雅河处于塔里木地块中轴部位,使其成为塔克拉玛干沙漠东北风和西北风的交汇地带(图1),从而造成了河流东西两岸不同的地貌类型[30]。克里雅河下游下段为季节性洪水作用段,地势较为平坦,河流作扇状分散,东部为一处天然绿洲,以孤立复合形的沙丘地貌类形为主[28],西部干三角洲上断断续续分布着干河床,新月形沙丘和沙丘链分布在河床内[30]。沙漠中古河道等痕迹显示古克里雅河曾流入古塔里木河,形成一条贯穿塔克拉玛干沙漠的绿洲地带[28],西部干三角洲上存在多个古遗址[31-34],代表河流曾在那里活动。

2 材料与方法

2.1 野外采样

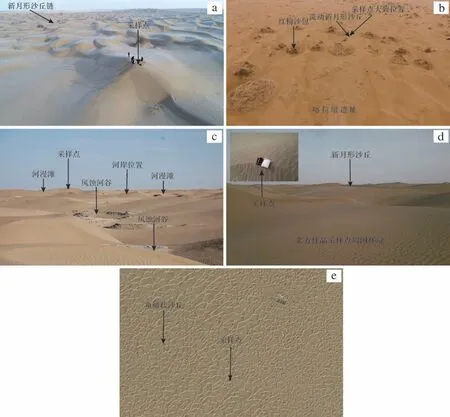

在克里雅河下游自丹丹乌里克、喀拉墩、圆沙、北方干三角洲至塔里木河(图1),使用套管法采集现代沙丘顶部0~15 cm 表沙5 件。MG-03 样品采集于丹丹乌里克遗址的西北方向,距遗址中心点约0.5 km,位于沙丘顶部,沙丘类型为新月形沙丘,周围分布有多个新月形沙丘链(图2a)。080327-2样品采集于喀拉墩遗址北部,距遗址点约0.1 km,采样点同样位于沙丘顶部,沙丘类型为流动新月形沙丘,周围除分布有新月形沙丘链外,还有多个红柳沙包(图2b)。值得注意的是,图2b拍摄于2018年,距离采样时间较远,周围的沙丘和红柳沙包的情况可能有所改变。081106-10 样品采样点位于圆沙古城东南方向,距遗址区域约10 km,样品采集于风蚀河谷东岸的沙丘顶部,沙丘类型为新月形沙丘,周围分布着新月形沙丘链(图2c)。20181120-1样品采集于北方墓地东北方向的沙丘顶部,距离遗址区域约60 km,沙丘类型为新月形沙丘,周围分布着多个高大沙丘(图2d)。20181113-1 样品采集于塔里木河南部的沙丘顶部,与塔河的直线距离大致为50 km,沙丘类型为鱼鳞状沙丘,周围分布着大量的同类型沙丘(图2e)。

图1 研究区及采样点分布[29]Fig.1 Map of study area and sampling sites[29]

图2 样品采集点的部位与环境(a)丹丹乌里克采样点MG-03;(b)喀拉墩采样点080327-2;(c)圆沙采样点081106-10;(d)北方采样点20181120-1;(e)塔河南部采样点20181113-1Fig.2 Location and environment of samples

2.2 室内实验

实验室样品置于锥形瓶中,先后使用30%H2O2和10%HCl去除有机质与碳酸盐等;去离子水洗至中性并烘干后选取0.125~0.5 mm[10]各样品80~120 颗于光学显微镜下目视挑选石英,并成行粘在导电胶带上真空镀金120 s,在新疆大学理化测试中心经Oxford 能谱筛选石英,用LEO1430VP 扫描电子显微镜观察172 颗石英表面形态,其中丹丹乌里克样品(MG-03)和圆沙样品(081106-10)均有34 颗石英颗粒用于观察;喀拉墩样品(080327-2)有25颗;北方样品(20181120-1)有37 颗;塔河南部样品(20181113-1)共有42 颗石英颗粒。以机械成因和化学成因[35]划分石英砂颗粒表面特征。称取经过前处理样品50 g 并使用新疆大学(教育部)绿洲重点实验室Retsch200震筛仪Tyler筛测定粒度。

3 结果

3.1 粒度特征

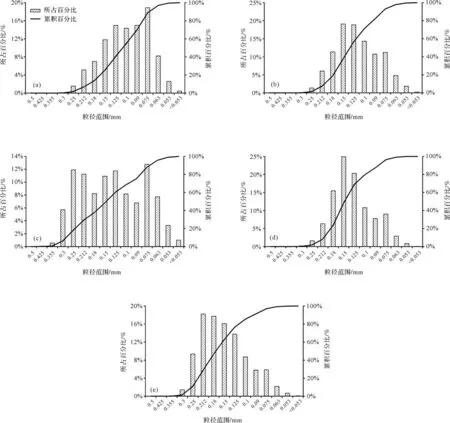

五件表沙样品的粒度分布均呈单众数(图3)。喀 拉 墩(080327-2)、北 方(20181120-1)和 塔 河(20181113-1)样品粒度分布较为接近,峰值主要出现在0.25~0.125 mm,占比均大于50%,分选好,峰态较宽,偏度为近对称。丹丹乌里克(MG-03)和圆沙(081106-10)样品粒径众数出现在0.075 mm,但MG-03样品0.25~0.063 mm粒级占总含量90%左右,分选好;081106-10样品分选中等,峰态较宽,偏度为近对称。根据Udden-Went-worth 标准[36]来看,样品除MG-03以极细沙为主外,其余皆以细沙为主,极细沙次之,所有样品粉沙含量少,几乎不含黏土组分。

图3 表层沙样粒度分布的直方图与累积概率曲线(a)丹丹乌里克样品MG-03;(b)喀拉墩样品080327-2;(c)圆沙样品081106-10;(d)北方样品20181120-1;(e)塔河南部样品20181113-1Fig.3 Histogram and cumulative probability curve of grain size distribution of surface sand samples

3.2 石英砂表面形态特征

3.2.1 机械作用形态特征

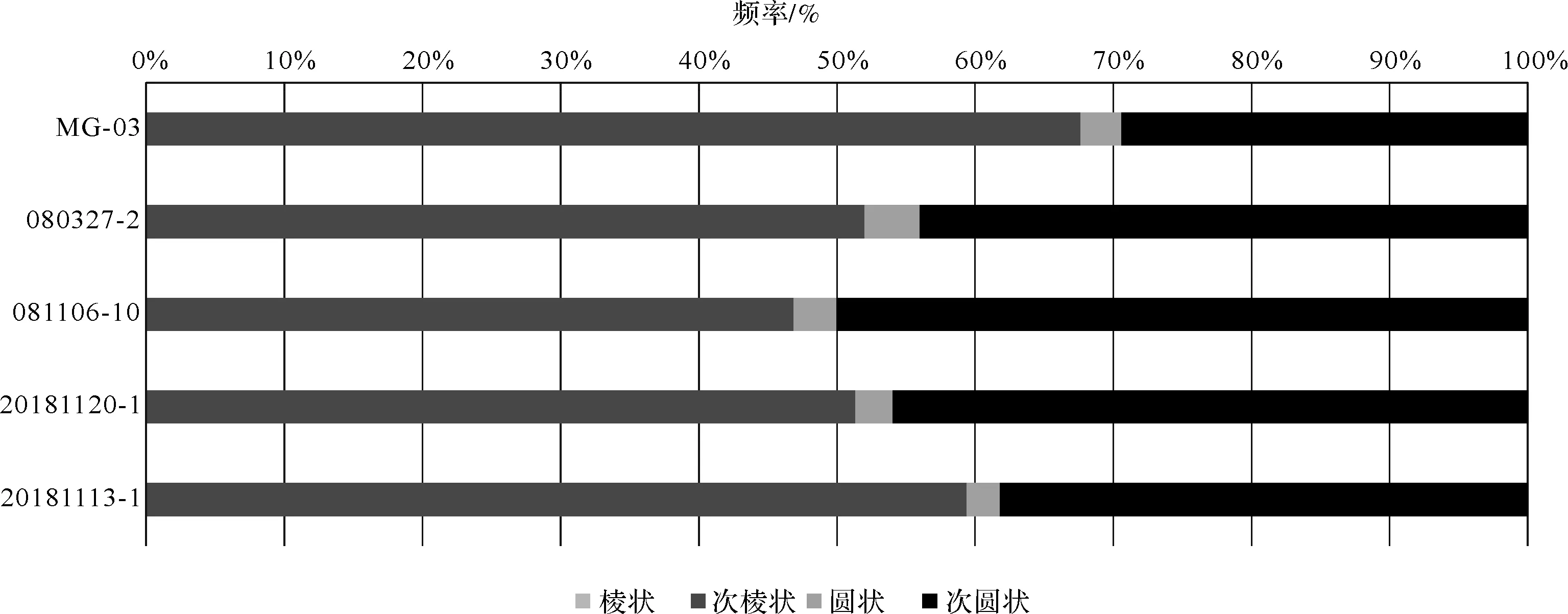

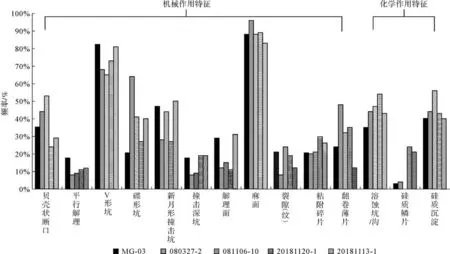

磨圆度划分参照陈丽华等[37]标准,分为棱角状、次棱角状、次圆状、圆状及浑圆状5 个圆度等级。各样品石英颗粒磨圆度特征以次棱(平均频率55.52%)和次圆状(41.49%)为主,二者存在明显的消长关系(图4)。次棱状出现频率以沙漠南北边缘高,内部较低,而次圆状则相反,呈现出从沙漠边缘到腹地递增趋势。最南端的丹丹乌里克(MG-03)样品石英颗粒次棱状最多,占67.65%,次圆状较其他样品最少,为29.41%;塔河南部(20181113-1)样品次棱状出现频率仅次于MG-03样品,为59.52%,次圆状出现频率较MG-03 样品高,占38.10%;北方墓地样品(20181120-1)与喀拉墩样品(080327-2)磨圆度分布相近,次棱状出现频率分别为51.35%和52%,次圆状出现频率分别为45.95%与44%,两件样品中次棱状出现频率均高于次圆状;圆沙样品(081106-10)次棱状与次圆状出现频率相当,分别为47.06% 和50.00%,次圆状出现频率最多。各样品中圆状均极少出现(低于5%),棱状特征则未出现(图4)。

图4 各样品磨圆度特征对比Fig.4 Comparison of the psephicity features of quartz sand grains

新月形撞击坑和碟形坑出现的平均概率相近,分别为39.24%、38.65%。其中新月形撞击坑在丹丹乌里克、塔河及圆沙样品中出现频率较高,分别为47.06%、50%和44.12%,在其他两个样品中出现频率均较低,喀拉墩样品为28%,北方样品为27.03%(图5)。蝶形坑特征主要出现在塔河、喀拉墩和圆沙样品中,出现概率分别为40.48%、64%和41.18%。

图5 石英颗粒表面特征成因类型的颗粒频率统计Fig.5 Statistical grain frequency for genetic types of quartz grain surface features

麻面结构出现频率最高,均高达80%以上,其中喀拉墩样品(080327-2)出现频率最高,为96%。V形坑出现的平均概率较高,为73.8%,具有沙漠边缘高腹地低的特征。位于沙漠南北缘的丹丹乌里克样品(MG-03)和塔河样品(20181113-1)出现频率分别为82.35%和80.95%;沙漠腹地的喀拉墩样品、圆沙样品(081106-10)和北方样品(20181120-1)出现频率分别为68%、64.71%和72.97%。贝壳状断口出现的平均频率为37.03%,样品中靠近现代克里雅河流域的样品出现频率相对较高,丹丹乌里克、喀拉墩和圆沙样品出现频率分别为35.29%、44%和52.94%。黏附碎片在5件样品中出现频率较低,不超过30%。

3.2.2 化学作用形态特征

样品中出现溶蚀坑/沟和硅质沉淀典型特征的平均概率较为接近,分别为44.65%和44.96%(图5)。溶蚀坑/沟和硅质沉淀结构在沙漠腹地较高,其中北方样品(20181120-1)为54.05%和43.24%,喀拉墩样品(080327-2)均为44%,圆沙样品(081106-10)为47.06%和55.88%(图5);在沙漠边缘则较少,丹丹乌里克(MG-03)样品中出现频率分别为35.29%和41.18%,塔 河 样 品(20181113-1)为42.86% 和40.48%。

3.2.3 不同样品的石英微形态特征

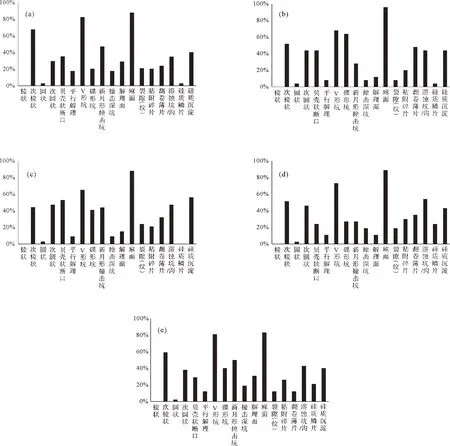

图6 显示了不同样品中石英颗粒微形态特征出现的频率。五件样品中均含有较多次棱状形态的石英颗粒,麻面和V形坑出现频率都较高,通常还会出现新月形撞击坑、硅质沉淀、贝壳状断口和溶蚀坑。丹丹乌里克样品中石英微形态特征以V形坑和麻面为主,化学作用相对较少;喀拉墩样品的石英表面形态主要为麻面、V 形坑和蝶形坑;圆沙样品中石英颗粒表面微形态特征主要有贝壳状断口、V 形坑、麻面和硅质沉淀,化学作用较前两个样品多;北方样品以V 形坑、麻面和溶蚀坑为主;塔河南部样品中石英的微形态特征与丹丹乌里克样品较为相似,主要有V形坑和麻面,化学作用也较少。

图6 不同样品石英表面微形态特征出现频率统计(a)丹丹乌里克样品MG-03;(b)喀拉墩样品080327-2;(c)圆沙样品081106-10;(d)北方样品20181120-1;(e)塔河南部样品20181113-1Fig.6 Frequency distribution of quartz grains with microtextures in different samples

4 讨论

本文观察的石英颗粒粒径分布于0.125~0.5 mm,累积百分比曲线均达60%,以中沙和细沙为主(图3)。该沙粒为沉积物中最活跃组分之一[38],在流水中主要以推移方式运动[39-42],在风力(2 m高度的起沙风风速一般在4.0~5.6 m/s[43],塔克拉玛干沙漠2 m 高度的起沙风速约4.1~5.0 m/s[44-45])作用下通常以跃移形式运动,表面结构成因组合发育齐全,比较灵敏和全面地记录了石英砂的成因信息。岩石分化后,石英砂颗粒在侵蚀、搬运和沉积的过程中,必然受到外营力、气候及沉积速度等因素的影响,产生各种表面形态,且不同环境下对石英砂颗粒的作用是各不相同的[46]。

4.1 石英颗粒表面特征与形成环境

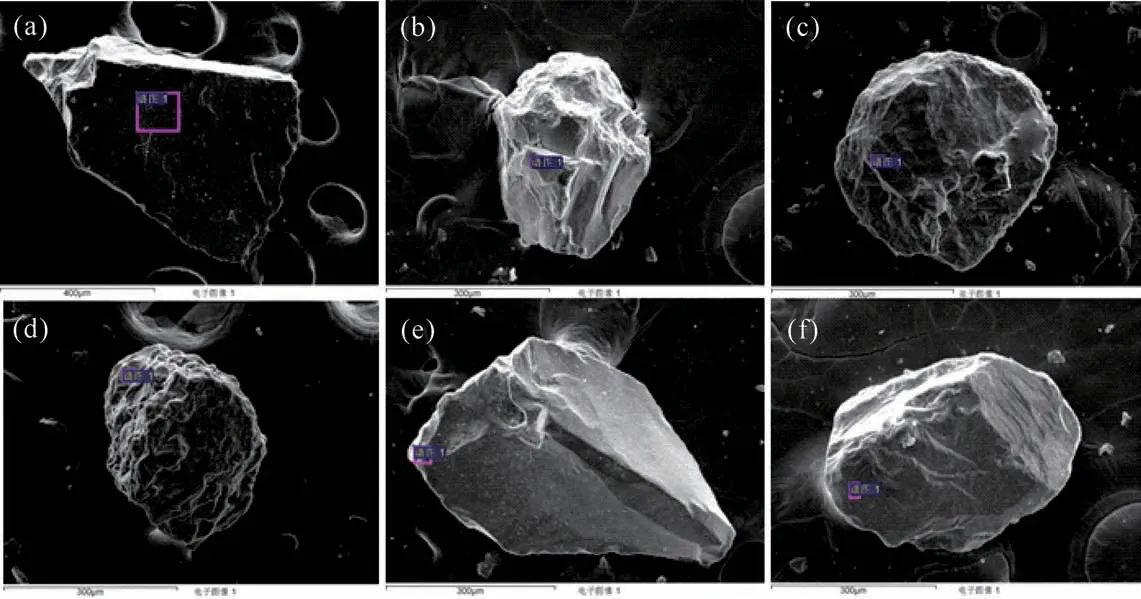

石英砂颗粒磨圆度特征可以反映沉积物在特定环境下的搬运距离和动力条件[47-48]。距离较短、搬运动力较弱或经历过冰川作用的样品石英砂颗粒磨圆度较差[48-50],在流水和风成环境下磨圆度较好,多呈次圆状[51]。沙漠边缘的丹丹乌里克和塔河南部样品磨圆度总体较差,主要呈次棱状,应该是保留了较多的原始特征(图7a,e),说明其可能经历了冰川挤压、水下撞击、戈壁碰撞破碎等作用,且风对沙物质的磨损等作用时间较短;位于腹地的喀拉墩、圆沙和北方古绿洲样品,磨圆度较好,以次圆状为主,显示流水和风力中碰撞磨蚀作用明显,或经历了相对较久的搬运过程(图7b~d)。

图7 沙丘砂样品部分石英颗粒形态(a)次棱状,平整解理面;(b)次圆状,撞击坑,溶蚀坑;(c)次圆状,溶蚀坑,翻卷薄片;(d)次圆状,溶蚀坑,裂隙;(e)次棱状,解理面;(f)次圆状,翻卷薄片,擦痕Fig.7 Morphology of quartz grains in sand dune samples

V 形坑形成与水下环境的能量密切相关[52],代表高能的机械环境[53],是水下磨蚀作用的标志特征[52]。5 件样品中V 形坑出现频率较高,均超过了60%,这些沙物质应均经历过流水作用。解理面特征一般在较强的外力碰撞、物理分化条件下较为发育[54]。本文样品均有不同程度类似擦痕的平行解理发现,或形成于流水和戈壁环境,但解理已受磨损并不清晰(图7f),可能是后期风沙作用的结果。贝壳状断口在流水作用下,石英颗粒之间高强度的挤擦和碰撞会导致颗粒破碎形成[37];虽然沙粒之间或沙粒与粗糙表面之间因风力相互挤压也会导致破碎[55],但多发生在戈壁,其原因可能是戈壁地表裸露,风力强劲,沙粒运动速度快而能量较大[56-57],沙粒挤压碰撞破裂形成贝壳状断口,但沙漠内部应少见[58]。本文样品贝壳状断口大部分有不同程度磨损,表明石英砂颗粒经历了风力磨蚀作用。黏附碎片是冰川环境的典型特征[59],是冰川运动时石英颗粒处于高压挤擦的环境中形成的[60]。本文所分析的样品中黏附碎片出现频率较低,或因后期受到流水和风力侵蚀作用。

康国定等[17]认为,沙漠环境昼夜温差大,热胀冷缩会使石英砂表面出现裂隙(纹)。夜间水汽的pH值因有溶解盐类而升高,使得石英砂表面少量SiO2被溶解,白昼气温升高,水汽蒸发,SiO2重新沉淀在颗粒表面,形成硅质沉淀[61]。塔克拉玛干沙漠古河道众多,许多丘间地地下水埋深较浅,在强烈蒸发条件下,地下水中的K 和Na 等析出[62],表层沉积物湿度大,且pH 值高[63],在这种条件下石英容易遭受化学侵蚀[64]。研究区样品石英表面有硅质沉淀和溶蚀坑出现,代表塔克拉玛干沙漠干旱的蒸发环境下所具备的化学风化条件(图7d)。克里雅河流域样品石英砂颗粒表面呈现后期风力作用特征叠加早期水成环境下的特征,同时经历了化学环境作用。

4.2 关于物源

沉积物的物质来源及其复杂,除母岩类型会影响沉积物的最终组成外,搬运过程中经历的磨蚀和分选等作用也会改变沉积物的组成。沙漠发育必须具备一定的物质基础,许多学者认为河流为塔克拉玛干沙漠的发育提供了大量物质[1,65-66]。在塔里木盆地南缘,发源于昆仑山脉的河流自南至北为沙漠提供物源[66],特别是克里雅河,将大量山区及沿途沙物质带到丹丹乌里克、喀拉墩、圆沙和北方遗址一带沉积[17],河床经风蚀后为沙丘提供物源。Rittneret al.[21]也认为发源于昆仑山和阿尔金山的河流为沙漠沙丘砂提供了主要物源。在丹丹乌里克(MG-03)、圆沙(081106-10)和喀拉墩(080327-2)样品中,代表水流、冰川作用或戈壁风能环境的贝壳状断口出现频率较其他两件离克里雅河较远的样品高,而具有这类特征的沙粒多在河流上游,说明克里雅河上游沙物质进入沙漠,特别是样品石英颗粒中还可见冰川成因的黏附碎片(图7b)。同时位于沙漠边缘的丹丹乌里克样品中代表河流成因特征的V形坑出现频率较沙漠腹地高,这与河流对沙漠物源的供给自沙漠边缘向腹地递减也是一致的。沙漠边缘丹丹乌里克样品麻面和表面化学特征频率也比沙漠腹地的样品少,而这两类特征主要是沙漠内部物理和化学作用的结果,显示沙漠边缘沙粒所经历的化学侵蚀和风沙撞击过程不及腹地久远。位于沙漠腹地的3 件样品次圆状出现频率明显比丹丹乌里克高,可能是由于沙物质经过了较远地搬运,所受外力作用较久。

在盆地北缘,塔里木河自西向东所携带大量沙物质在主干河道摆动过程中沉积下来[67],成为塔河两侧沙物质主要来源。同时,由于沙漠北部边缘多数以北风为主[68],使得沉积的河流沙物质向偏南方向移动。20181113-1 样品贝壳状、V 形坑、次棱状出现频率均较高,表明塔河样品离物源区较近,北部河床和戈壁沉积物均有可能是其主要物质来源。

塔克拉玛干沙漠周缘分布的砂质沉积如麻扎塔格第三纪砂岩[69-71],以及塔克拉玛干沙漠早期形成阶段[1,72-73]发源于天山和昆仑山山系的河流携带的泥沙,也均可能为塔克拉玛干沙漠提供物源[74]。本文研究的172 颗石英砂以次棱状为主,经历冰川挤压、流水搬运及后期风力磨蚀等作用,结构较为清晰,表明塔克拉玛干沙漠大多现代沙丘砂颗粒是较新形成的,沙丘也应较为年轻,这与高存海等[16]的研究结论是一致的。丹丹乌里克、喀拉墩、圆沙和北方墓地等遗址的年代大致处于夏商时期—唐代[75-76];周兴佳等[77]认为克里雅绿洲形成时间大致在全新世以后;曹琼英等[78]认为自中更新世晚期开始,沙漠面积才逐渐扩大;李保生等[79]测得沙漠腹地沙丘顶部年代为8 600±430 a B.P.;张峰等[80]测得圆沙遗址附近相关剖面的光释光年代约13.8 ka,大致位于晚更新世末与全新世初;朱震达等[28]根据沙丘形成的“就地起沙”,及克里雅河西岸保留有汉唐时代的遗址,认为沙丘发育也是汉唐以来的产物。综上表明克里雅河沿线沉积物时间并不久远,沙丘形成年代较晚。

5 结论

本文从丹丹乌里克至塔河南部纵贯塔克拉玛干沙漠采集5件现代沙丘表沙样品,通过扫描电镜和筛析法对沉积物的表面特征与粒度进行测定,得出以下结论:

(1)研究区样品粒度分布呈单众数,以细沙和极细沙为主,不含黏土颗粒。沉积物中石英砂颗粒磨圆度特征以次棱状和次圆状为主,并具有明显的消长关系。

(2)麻面和V 形坑特征结构的石英颗粒出现频率高,V形坑出现频率沙漠边缘高,腹地低,而化学作用形成的表面结构出现频率则相反。克里雅河流域样品石英砂颗粒表面特征结构以机械作用为主,后期风力作用特征叠加早期水成环境下的特征十分显著,同时具有一定程度的化学作用特征。

(3)克里雅河、塔里木河和和田河等河流带来的沉积物成为克里雅河沿线沉积物的主要物质来源;冰川、河流与风力作用使得沙漠物质来源具有多样性;现代沙丘砂表面外营力作用特征较为清晰,沙丘形成时期较晚。

致谢 感谢新疆大学理化测试中心王涛博士对石英微形态的测定;感谢编辑与各位外审专家对论文提出的宝贵意见。