曲流串沟型江心洲形成机制与演化探讨

——以现代松花江为例

张宪国,王涵巍,2,张涛,段冬平,林承焰,黄鑫

1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580

2.国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心,郑州 450046

3.山东科技大学地球科学与工程学院,山东青岛 266590

4.中海石油(中国)有限公司上海分公司研究院,上海 200035

0 引言

江心洲是一种在河道分汊处出露于水面的沉积体,在辫状河、曲流河、网状河等不同河型中普遍发育,不仅是现代河流治理、防灾减灾、港口建设和生态保护的重要考虑因素,也是地下古河流沉积油气储层表征的重点砂体成因类型。但是,在水利学和油气储层沉积学等不同研究领域和行业中对江心洲的成因与演化认识存在差异。在河流沉积学中,河流上游和中游发育的江心洲常被视为大型辫状河心滩[1]。在水利学研究中,江心洲是游荡河和分汊河中影响河道演变与稳定的重要砂体类型[2]。河流中心区域沙坝沉积、横向沙坝转化、多坝分割、溯源侵蚀水道或者几种作用的迭加被认为是江心洲形成的主要机制[1-4]。现代沉积观察显示,无论是辫状河还是曲流河等不同河型中,江心洲都是一种普遍存在的砂体类型[5],但形成这些江心洲的地貌、物源、水动力条件等不尽相同[6-9]。曲流串沟型江心洲是平原曲流河中常见的一种沉积单元类型,多发育在高弯度曲流河中,在密苏里河、科罗拉多河以及长江干流等的曲流河段都存在,但已有研究主要是从河流治理和工程角度对其形态和汊道流量等的分析[10-14],对江心洲形成的物理过程和控制因素研究缺失,对复杂水流、泥沙输送、陆岸作用等问题缺少精细和量化的认识。对于江心洲内部结构、岩相组合、沉积模式等尚无系统性的成果报道。本研究在松花江哈尔滨水文站附近选取江心洲发育特征典型、卫星照片等资料相对齐全、没有人工堤岸干扰的河段开展研究,利用不同时期卫星图片分析和沉积数值模拟,探究曲流串沟型江心洲的形成机制与演化,为现代河流治理和地下古河道砂体表征与预测提供理论依据。

1 研究区概况

松花江位于中国东北地区北部,流域面积大,发育范围在41°42′~51°38′N,119°52′~132°31′E,松花江全长1 927 km,流域面积55.68×104km2,松花江干流,从吉林省松原市嫩江注入,至汇入黑龙江的河口,俗称东流松花江。根据东流松花江的地形及河道特性,可分为上、中、下三段。三汊河至哈尔滨市为上段,也是研究区所在江段,其中三汊河至下岱吉坡降较缓,为0.022‰,下岱吉至谢家屯江道坡降0.06‰,谢家屯附近至哈尔滨坡降0.052%,属于平原低缓地貌背景特征,一般洪水即可淹没凸岸点坝以及平水期出露在河道中的江心洲。点坝的滩面上沟槽发育,在垂向上从河床向上岩性依次为细砂—中砂、粉砂或细砂、黏土或砂质黏土(河岸上层0.5~1.5 m)。

该区域的松花江哈尔滨水文站近50年的平均年径流量402.3×108m3。松花江径流量月度差异大,季风性气候特征明显,汛期较短,与雨季紧密关联,径流量在8月份最大,2月最小,统计发现汛期8、9两月合计流量可占年流量的30%~51%,即两月平均流速介于2 470~3 930 m3/s,统计1981—1999 年松花江干流平均两年发生一次洪水,一次洪水历时10余天,最大洪水峰值一般在6 000~12 000 m3/s[15-18]。本次研究河段位于松花江上段的大庆肇源县,河段长约14 km,宽度在200~700 m,下游端距离哈尔滨约120 km,整个研究区由两个河曲构成,河流弯曲系数在2.1,属于高弯度曲流河(图1)。研究区曲流河道内部发育大型江心洲,发育位置在曲流河的河曲位置,露出水面部分的江心洲长轴和短轴长度分别约为1 400 m和600 m。本研究开展基于沉积水动力的沉积过程数值模拟,认识该江心洲的形成过程和水动力机制,并通过不同时间卫星照片揭示的沉积形态进行比较分析。

图1 研究区河段地理位置Fig.1 Geographic location of study river section

2 研究方法

本研究采用基于水动力学的沉积数值模拟方法,再现江心洲的形成过程,并定量分析形成过程中水流速度等水动力参数在空间和时间上的变化。

2.1 沉积数值模拟方法

本研究采用的基于泥沙水动力学的沉积模拟方法是以Navier-Stokes方程为基础,通过物质平衡原理和沉积物搬运、沉积及侵蚀方程求解,实现沉积物搬运与沉积过程的三维模拟。该方法被广泛应用于三角洲地貌的控制机理、三角洲分流河道分叉、辫状河心滩的形成过程与机理等研究[19-23]。

认识流场预测水流流动是分析沉积过程的重要依据和基础,需要建立在对水流动力、沉积与剥蚀等物理过程的详细描述之上,综合考虑水动力—泥沙输运—地貌变化这一完整的物理过程,要求上述过程的数值模型完整地处理水流对地貌的改造以及地貌改变后对水流的动态反馈过程[24-26]。

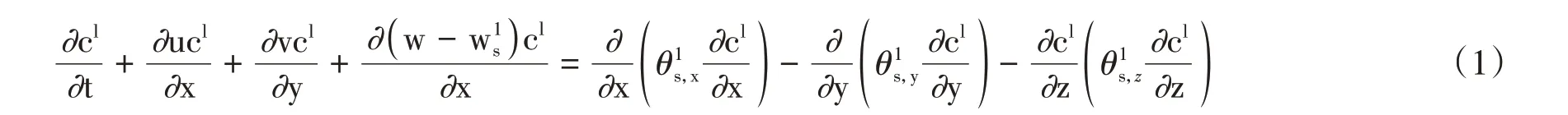

在本次对曲流河江心洲的模拟涉及的主要水动力方程包括泥沙搬运与沉积方程、非黏性物质沉积与侵蚀方程和泥沙沉降速度方程:

(1)泥沙搬运与沉积方程

泥沙浓度、水流速度、扩散系数以及沉积物颗粒的沉降速度等因素是控制沉积和搬运的重要参数,这些参数对沉积物的搬运与沉积过程的控制可以通过(式1)进行表征。

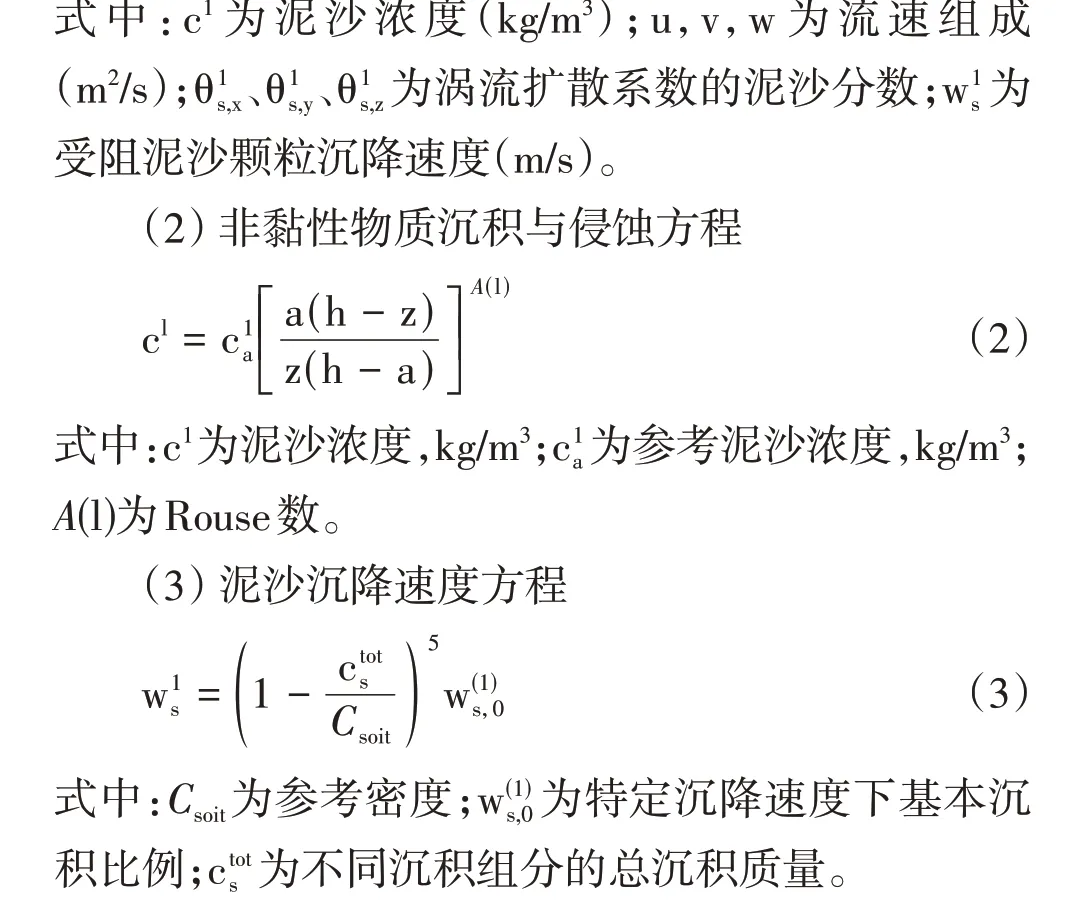

根据模拟对象的沉积特征,本研究选用Delft 3D模拟软件进行曲流河江心洲形成过程的模拟,图2为一个计算步长中的模拟环节和流程。

图2 沉积过程模拟计算流程Fig.2 Workflow of sedimentary process simulation

2.2 沉积模拟条件

能够真实反映沉积环境和沉积水动力特征的模拟参数是沉积数值模拟结果可靠的基础,本研究的沉积模拟参数来源于研究区实际地貌和水文资料。

2.2.1 模型网格与初始地貌

研究区边界数据来源于谷歌地球提供的卫星数据,研究河段模型构建采用了多次加密和修改网格的方法,在卫星图片上勾勒出河段计算边界后,先粗略划分网格,再转为紧密网格,根据需要对余弦值大于0.02的网格进行正交化调整,改善网格的正交性,调整网格数量和网格分布。在网格化基础上进行地貌模型的构建,地貌高程数据来源于ASF Data Search网站公开的DEM数据库。

2.2.2 模拟条件与参数

读书的“浪漫”倘真至于如此,则据我猜想,盖属于情侣同读冲淡平和、温情脉脉的“性灵小品”,而非独自颂读疾痛惨怛、忧愤难谴的《离骚》!

综合考虑模拟的精度要求以及稳定性和收敛性,模拟时间步长取0.2 min,模拟时间为两年,输出时间步长为2 000 min。

边界条件设置是影响模拟的重要基础参数,本研究流量序列为输入边界,水位序列为流出边界。河流的沉积建造不是随着时间均匀沉积或侵蚀的,沉积和侵蚀事件主要集中在全年短暂的几个月[27],对于本研究区选取的松花江河段来说,河流地貌变化多集中于雨季(8、9月),且主要的沉积和侵蚀也是发生在这个季节。因此,为了降低模拟总耗时,在模拟过程中去掉了非汛期月份,直接将高水位期及其间的洪水期在时间上串联进行模拟。考虑模拟参数与实际河流的相似性,设置高水位期与洪水期两个周期性流量,高水位期取值参照8、9 月平均流量值4 000 m3/s,洪水期(设置为12天)取12 000 m3/s,两周期相对长度约为4∶1,这些数值均在该河段历史水文记录数据范围内,为了使模拟效果更加显著,取值采用了上述历史数据范围内的偏上限数值。哈尔滨水文站记录数据表明大洪水期与汛期水位相差约4 m高程,综合考虑到模型采用DEM(数字高程模型)基准参考系存在差异,最终设置两个流量周期的下游边界水位对应概化值为132 m和136 m。考虑模型计算效率,简化了实际床砂级配,突出级配主要特点,将床砂可动层级配设置为黏土和三个粒径级别的砂(粒径分别为64µm、200µm和500µm),单一厚度均设置为5 m,床砂混合均匀,按照上述设置,可侵蚀的河床厚度为20 m。

涡黏系数与水深的关系是抛物线形态,但在大水流过程中,动量方程中的紊动输运项影响小,为简化计算,将涡黏系数近似为线性分布。由于本研究着重关注河床地貌的演化历程及沉积结构特征,而地貌演变的时间尺度总远大于水动力学研究的时间尺度,本研究使用地貌加速因子来加速地貌过程(表1)。

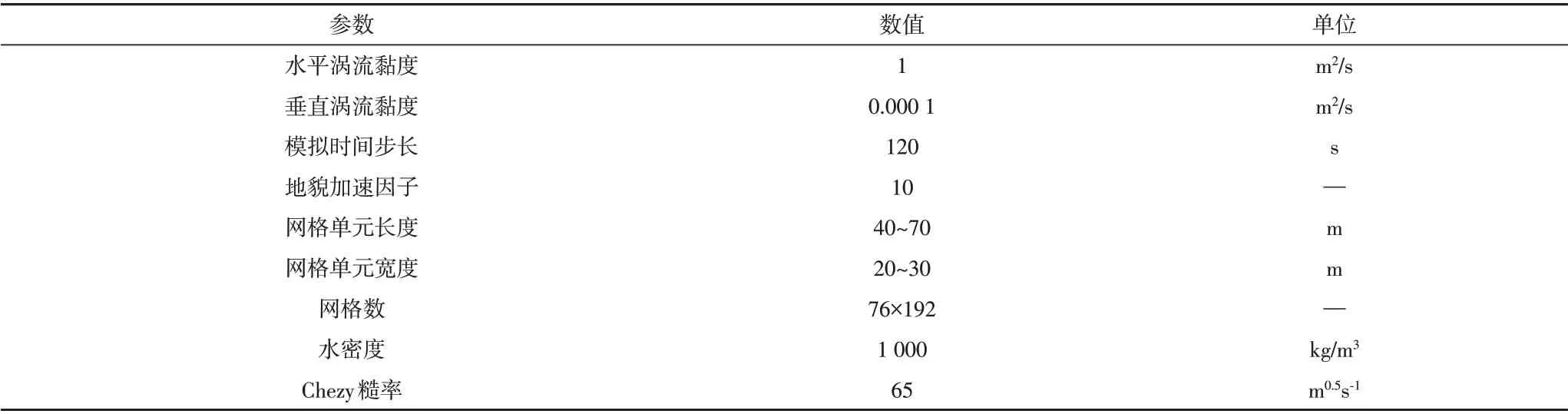

表1 沉积过程模拟的主要参数Table 1 Main parameters of sedimentary process simulation

3 模拟实验结果及分析

通过模拟恢复曲流串沟发育、汊道废弃等现象,认识曲流河演化过程,揭示串沟截弯机制,结合现代沉积,认识串沟型江心洲地貌演变及水动力特征。

3.1 串沟截弯形成机制

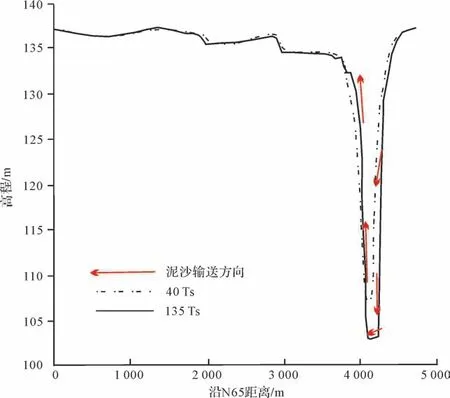

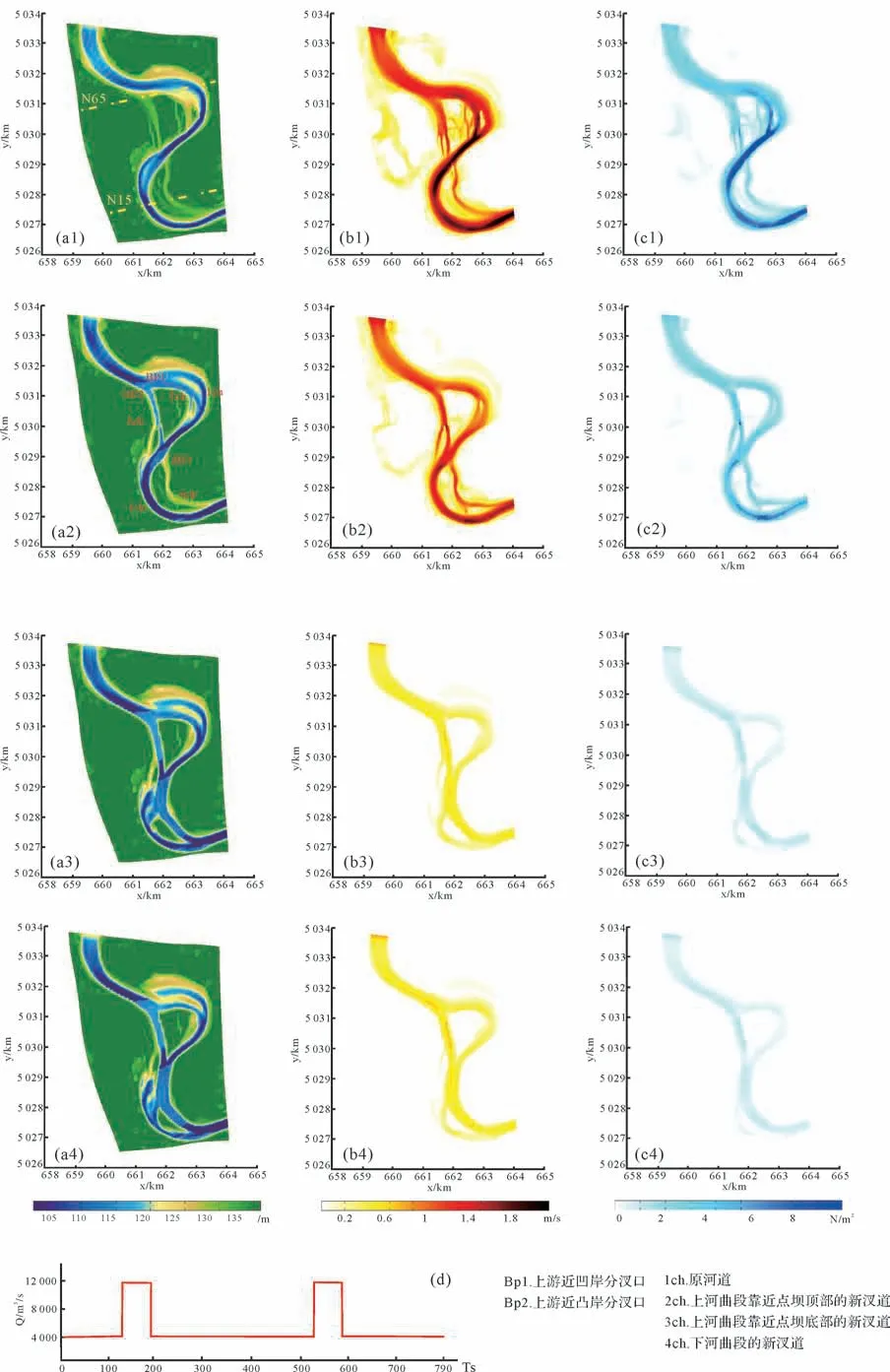

串沟型截弯过程控制着江心洲及周边汊道演化。第一组模拟结果显示(图3),在平水期,也就是时间步长(time step,以下简写作TS)140 之前,由于二次流和横向斜坡效应综合作用,在弯曲河道中的水流发生澭水现象,在河道横截面上形成凹岸高凸岸低的水面斜坡,并将沉积物不断地从崩塌蚀退的凹岸搬运至凸岸堆积。这一过程的直接结果就是形成了河道的侧向迁移和点坝加积,形成不断侧向生长的点坝单元,同时,河道的弯曲度增加而弯曲半径减小。模拟结果显示,在横截面N65 处凸岸继续推进12 m,速率约0.1 m/TS,凹岸向后侵蚀26 m;在横截面N15 处,凸岸推进45 m,凹岸蚀退31 m(图4)。考虑到水流的泥沙含量较低,而水动力强,大量沉积物遭受侵蚀后并未就近沉积而是继续搬运到河流下游,故而不足以维持与之均衡的凸岸加积速率。在侧向加积过程中,点坝增生轨迹在平面上形成滩脊和流槽,相间分布于点坝顶部,这种现象常见于现代河流沉积。为便于描述,在图5中对主要的分汊口及汊道以及几个不同的角度参数进行了编号。

图4 N65 截面堤岸侧向迁移(剖面位置见图3a1)Fig.4 Lateral migration of bank in profile N65(location in Fig.3a1)

图5 曲流河分汊口地貌Fig.5 Geomorphology of bifurcation point in meandering river

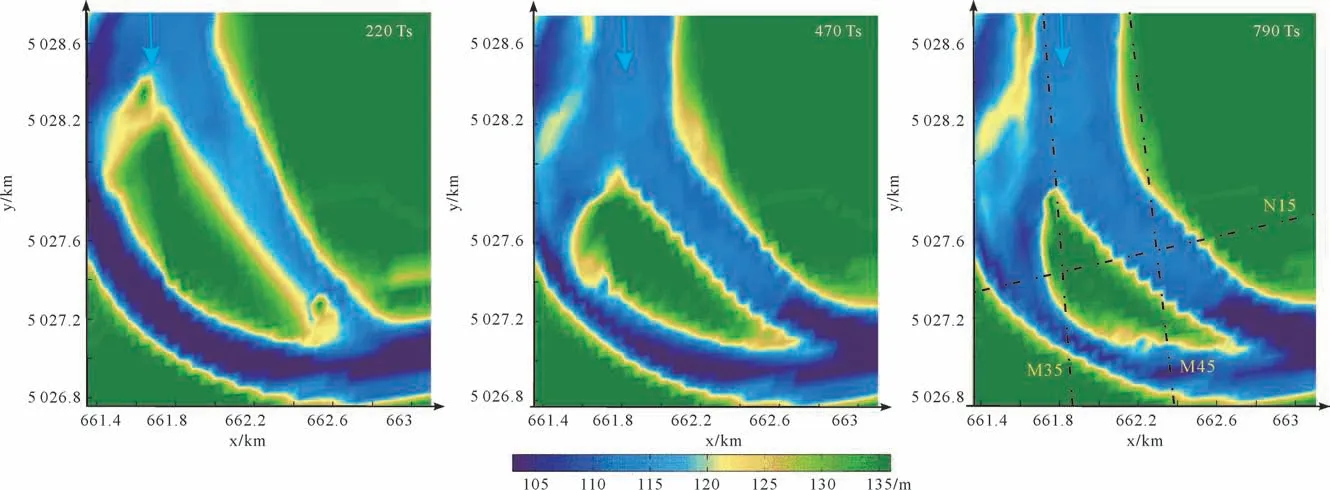

进入第一个洪水期(140 TS)后,高峰流量引起河流水位上升,水流漫溢到河岸两侧区域,其中,在凸岸的一侧,漫溢的洪水在其表面沉积细粒沉积物,形成覆盖在早期点坝之上的泛滥平原沉积。模拟结果显示,当高峰流量通过时,水流速增大且水位上升,水流的主流线发生偏移,在河曲(凸岸点坝)上游一端,深泓线向凸岸一侧偏移,最大应力值为9 N/m2。相应地,在河曲上游端的水流高速区也集中分布于凸岸附近,达到1.7~1.9 m/s。随着洪水期水位的急剧上升,高速水流对点坝的改造加剧(图3b1,c1),水流不断漫溢出河道,而漫溢出的洪水首先进入点坝表面相对低洼的弧形流槽中,这些点坝多期侧积体之间自然形成的流槽在漫溢洪水的冲刷下不断加深和拓宽,最终形成汊道#2(图3a2)。随着洪水持续不均衡侵蚀冲刷,在研究区两个河湾的点坝内侧分别发育新的优势流路,形成汊道#3和#4,最高应力集中区由原来的汊道#1转移至汊道#3,水流快速下切侵蚀,将沉积物向下游搬运(图3b2,c2)。在这一过程中产生的汊道#2宽约80 m,规模比原河道小,汊道#4 平面上呈蜿蜒状,在平水期分流能力显著弱于原河道。

洪峰过后(200 TS),洪水消退,河流再次进入平水期,水动力整体减弱,无论是最大应力还是最大流速,都较洪水期显著减弱,弯曲段水位回落(图3b2,c2)。在200~540 TS,曲流河进入缓慢演化时期,洪水期形成的河道形态基本稳定,处于近沉积平衡的状态。550 TS 之后第二洪水期开始,沉积平衡再次打破,上一期洪水形成的汊道被进一步改造。#2 和#3 汊道逐渐加深和拓宽,从最大应力分布和流速分布特征上看,均取代了旧河道主导地位(图3a3~c3)。经过了上述两期洪水期与平水期的交替作用,到了本次模拟的末期(790 TS),上游河曲段最初的河床开始淤塞抬高,水流能量进一步减弱,有逐渐废弃的趋势。下游河曲区域,#1、#4汊道环绕的江心洲逐渐向凹岸靠近。

图3 曲流河演化中的参数变化模拟结果(a1~a4)河床底形高度;(b1~b4)水流速度;(c1~c4)河床剪切力;(d)流量变化Fig.3 Simulated changes in main parameters in meandering river evolution

利用遥感数据提供的不同时间河流形态图像对上述模拟结果进行对照。1994—2017年松花江研究区段上河曲段卫星图像展示了串沟截弯的过程(图6)。1996年之前,研究河段在凸岸点坝上不同期次点坝侧积单元之间发育相对低洼的流槽,这些流槽沿着相邻点坝侧积体的边界发育,在该河段的点坝西侧发育一条贯穿整个河曲的串沟(图6a),宽度20~100 m;在2004 年12 月的卫星图像上看到,串沟继续加宽,流径更为顺直,原主干河道宽度有变小的趋势,与数值模拟结果吻合。2015 年8 月的卫星图像显示,西侧串沟已经发育为新的河道,完成了截弯取直的过程,并形成长约2.4 km、宽260~500 m 的串沟型江心洲。到2019 年5 月,旧河道出入口两端出现塞状坝,向河道内部延伸,旧河道宽度进一步变窄,大部分不足百米,有逐渐萎缩废弃的趋势。大量现代河流的废弃实例显示,截弯末端可以在15~20年内被阻塞,尽管河道壅塞、冰塞等都可以使河道逐渐淤塞,但废弃段完全被填满是一个漫长的过程,往往需要数十年甚至百年时间[28]。

图6 松花江河弯串沟型截弯过程Fig.6 Process of ditch-scouring cutoff in Songhua River

3.2 汊道的演化

在曲流河中,汊道形成和演化与江心洲的形成和演化是同一过程,汊道的稳定决定了江心洲的发育,因此,理解分汊河道的演化对认识曲流江心洲有重要意义。汊道的影响因素众多[29-31],如上游曲率变化、新旧河道相对长度与坡度等。Burgeet al.[32]认为主次河道若要同时保持活跃,与主干河道并存很多年,维持必要条件是主槽分流比要小于分沙比,或者说支流分沙比要小于分流比。主河道分流量占上游来水的总流量比例越大,意味着主河道对应输砂量占总量的比例也要随着增大,才能维持弱水动力的新汊道不被泥沙淤填,简单概括即“大水大砂,小水小砂”。可见,汊道的演化既受制于水动力状况,也与地貌特征相关。本文通过模拟结果的参数统计,探讨汊道维持与淤堵的可能性。

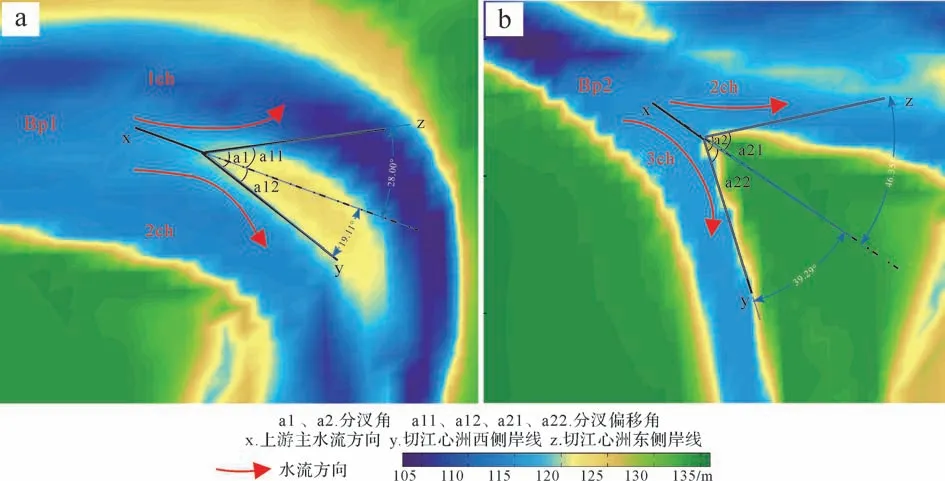

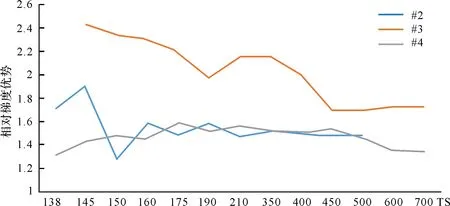

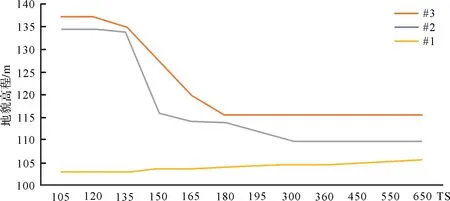

串沟形成的汊道是切穿点坝而成的,其弯度要明显小于主流河道,所以与主河道相比,汊道具有长度小、坡度大的特点,故而对沉积物搬运的能力更强。原河道与新汊道的长度比称为相对梯度优势。从各汊道梯度优势演化可以看出(图7),汊道#3相对梯度优势大于其他汊道,模拟后期汊道#3 相对梯度优势减弱,这显示了汊道逐渐曲流化,长度增加。根据Burgeet al.[32]关于Renous河的研究,维持长期存在的分汊河道往往具有相近的流径长度,这样才能使两个河道形成一种平衡,如果两者的长度相差大,会逐渐打破这种平衡,引起低效输砂河道的渐弃。在本次研究的河段中,上河曲段的汊道#3 相对梯度优势最大,而且随着河流的演化,这种分流分沙能力越来越强,因此汊道#3 废弃的概率最小。不同汊道的河床泥沙粒径中值分布存在显著差异,汊道#3 床砂粒径中值最大,水动力更强,不易废弃。从河床高程演化来看,原河道的河床一直保持低高程优势(图8),但这并没有改变其废弃的趋势,可见仅以低高程河床的优势不能维持汊道的活跃。为了进一步分析江心洲不同部位的汊道特征,将原主流方向与切滩水流方向的夹角定义为分汊角。李志威等[33-34]通过统计亚马逊流域、额尔齐斯河等河共67个截弯特征,发现分汊角变化区间是24°~103°,平均值54.8°,现代沉积研究河段的卫星图像统计分汊角范围为20°~85°,研究区模拟结果测算的汊道#2 分汊角区间为25°~70°,上述结果与模拟结果匹配度均良好。

图7 各汊道相对梯度优势随时间演化图Fig.7 Evolution of relative gradient advantage parameter in different channels

图8 各汊道高程随时间演化图Fig.8 Evolution of elevation in different channels

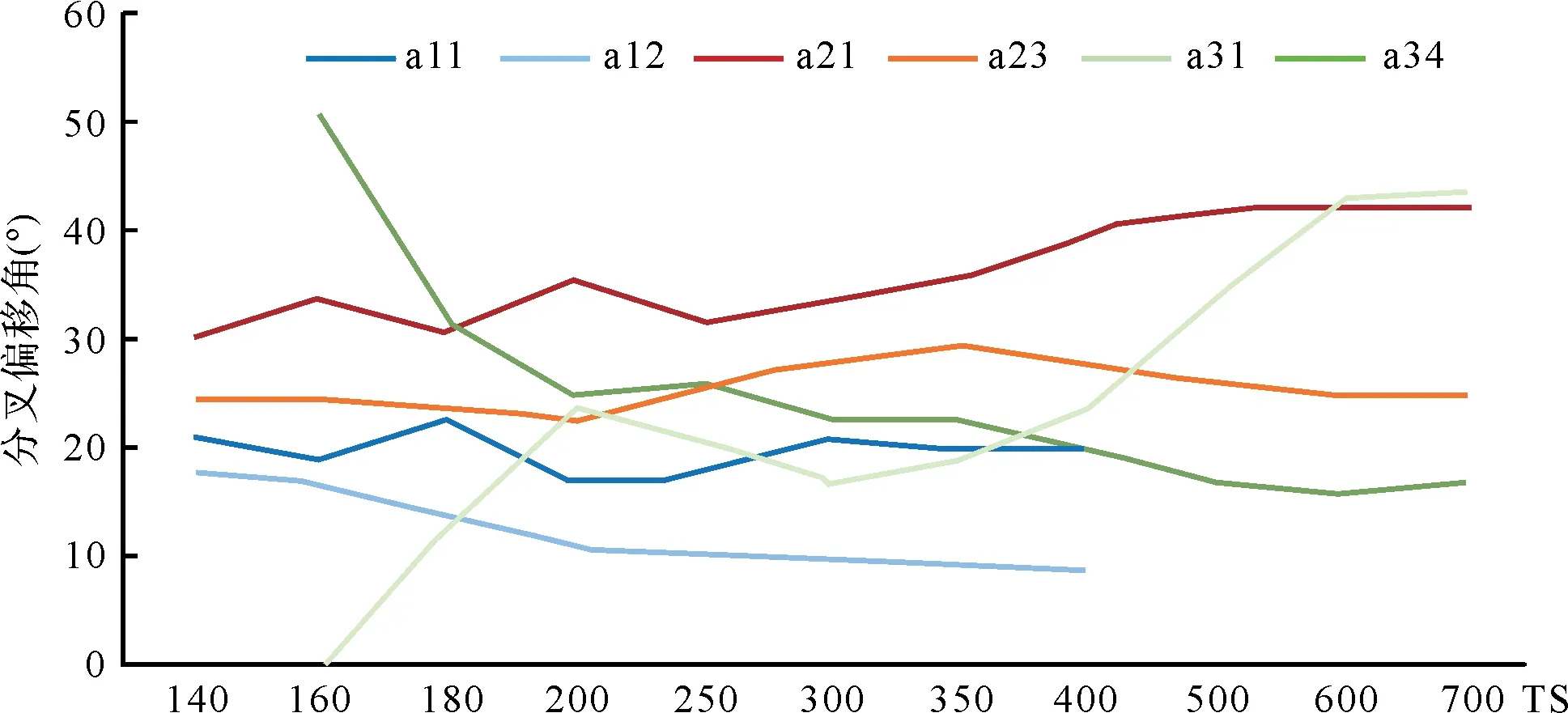

除了分汊角外,江心洲头部与上游水流轴线的对称关系也是影响汊道口形态对江心洲发育控制作用的因素。将江心洲一侧的头部切线偏离上游河道主流线的角度定义为分汊偏移角。一个江心洲头部两侧各自形成的汊道中,分汊偏移角较大的一侧,下游汊道易淤堵,因此,分汊偏移角可以指示江心洲进一步迁移或扩张后连岸闭合的可能性。分汊偏移角统计显示(图9),上游分汊口BP1 江心洲(图5)的一侧分汊偏移角a11 总是大于另一侧分汊偏移角a12,该分汊不对称性较强,在450 TS后,#1汊道的流速已经无法识别主流线趋势,而偏移角a12已经下降到近于零,表明原河道开始逐渐废弃,分汊的不对称性与短期汊道演化之间关系是明确的。对于上游分汊口BP2(图3),偏移角a22 长期小于a21,第二期洪水(500 TS)后,偏移角差异进一步增大,最大应力和最大流速集中分布区域从两河弯的转折端逐渐转移至#3、#4汊道一带。结合最大应力分布、流速分布特征可以看出,#3 汊道在第二期洪水后分流分沙能力已经最强,可推测#2汊道后期废弃的概率很高。

图9 各分汊偏移角随时间演化图Fig.9 Evolution of bifurcation offset angle in different channels

根据以上参数与汊道的关系可得出,汊道位于河曲底端时,更易发生主次汊道转化;而发育于河曲顶端附近,不稳定因素更多,汊道的演化方向预测难度加大。另外,本文只涉及串沟型截弯形成的汊道演化分析,而顶冲截弯、颈口截弯、决口改道等方式作用机制及对于汊道的影响存在差异[35],在此不做探讨。

3.3 曲流串沟型江心洲演化过程

对于曲流河而言,江心洲的形成造成分流分沙,使水动力复杂化,一方面,曲流两岸淤积冲刷影响河道平面形态;另一方面,由于江心洲的壅水作用和不同汊道的阻力差异形成横向比降及环流作用,江心洲本身也会发生迁移、沉积侵蚀的变化,阻塞河道、冲刷大堤、破坏港口等,对于河流治理者和水利研究人员都是一个挑战[36-38]。

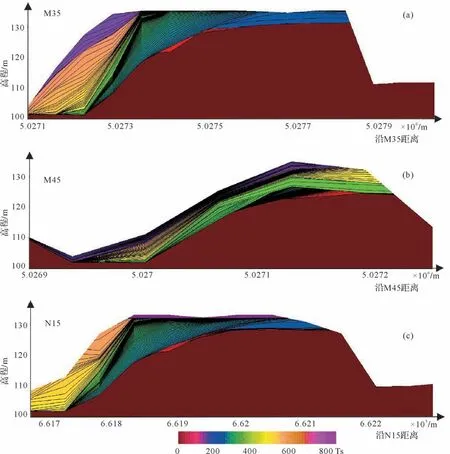

下河曲段的模拟结果切片显示,一期洪水后,洪水切滩截弯,形成江心洲(图10)。此时江心洲主体为点坝残余沉积,侧积层倾角4°~5°,倾角与河流侧向迁移规模和河床地貌有关。由于江心洲两侧水动力轴线偏移形成不对称水流,江心洲东侧侵蚀作用为主,是点坝发育的部分沉积物来源;在江心洲西侧,洪水期快速加积与平水期缓慢侧积交替,洪水期末,有细粒隔层发育。洲头水动力强(图11a),而上游输送泥沙量少,平水期沉积较稳定,洪水期冲刷快速蚀退,在沙洲形成较大的坡度,洲头细粒沉积被侵蚀和携带至下游,无法保存;江心洲呈中间厚、两翼薄的透镜状,洲主体向凹岸下游方向迁移。在这一过程中,江心洲西侧汊道不断萎缩,东侧汊道不断扩张。江心洲顶部漫滩细粒缓慢加积(图11c),沉积层面平缓,与下部斜层理呈大角度接触,在洪水期顶部有流槽形成或消亡,使江心洲内部结构复杂化。受洲体遮挡,洲尾冲淤强度一般远小于洲头,形成洲尾向下游加积(图11b)。在江心洲有尾翼发育时,尾翼延伸规模与两侧汊道的分沙分流能力相对强弱密切相关,主汊道一侧坡度陡,次汊道一侧坡度缓。统计发现,模拟演化结束时该江心洲顺流轴长约1 480 m,垂直流向上轴长约630 m,与实际松花江位于该处的江心洲规模分布范围较为一致,表明模拟结果具有较高可信度。

图10 串沟型江心洲平面演化特征模拟结果Fig.10 Simulated planar characteristics of evolving ditch-scouring mid-channel bar

图11 江心洲不同位置地貌的演化特征(剖面线位置见图10)Fig.11 Geomorphology evolution of mid-channel bar at different locations (profile location in Fig.10)

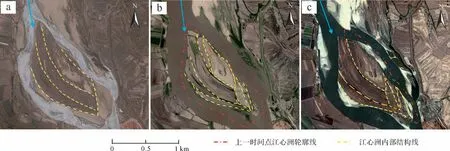

卫星图像显示,上述模拟中出现的串沟型江心洲向下游迁移和侧向迁移的现象,在松花江流域广泛存在。图12 所示江心洲上仍保留着点坝侧向迁移的弧形线与流槽残留特征,是曲流河点坝沉积的重要标志。从2005 年3 月到2010 年5 月,江心洲的洲头位置向下游迁移了270 m,江心洲受非对称水流侵蚀,南侧为主水流经过,侵蚀作用为主,平均侵蚀速率约14 m/年;北侧为次水道,江心洲主体中部较为稳定,近尾部侵蚀速率逐渐增大,最大侵蚀速率约44 m/年,洲尾淤长约420 m。从2010 年5 月到2011 年10 月,江心洲洲头向下游迁移90 m,北侧江心洲侧向加积为主或者处于沉积—侵蚀的平衡状态,江心洲向上游区域侧积速率最大,约90 m/年;南侧汊道对近洲头区域冲刷侵蚀,江心洲主体侧向加积或维持平衡,最大侧向加积速率约110 m/年;下游狭隘化河道使河道水动力发生变化,尾部沉积延伸缓慢近于停滞。上述模拟结果显示的江心洲演化与不同时期卫星照片揭示的现代沉积特征一致,从而印证了模拟结果。在这个过程中,大洪水对于该沉积体的演化意义重大,洪水作为集中释放的高能量对于原地貌的变形(包括新汊道形成、点坝结构破坏)起主要作用,双向水流作用下汊道的演化愈活跃,对应着侧向加积、洲头侵蚀、洲尾加积等沉积改造越复杂,曲流江心洲与一般点坝的差异性越大。

图12 松花江江心洲演化过程Fig.12 Evolution of mid-channel bar in Songhua River

4 曲流串沟型江心洲演化模式

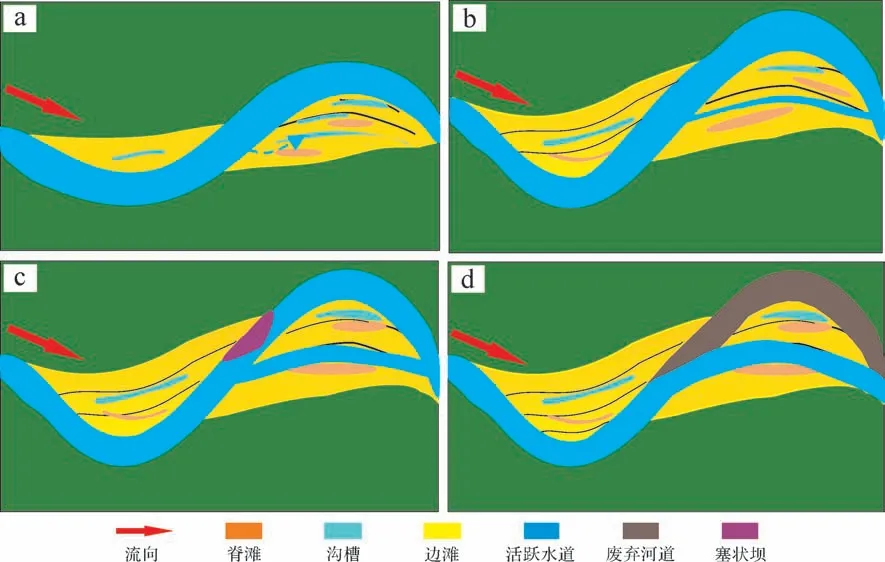

根据上述模拟结果和不同时间的卫星照片显示的河流形态与参数特征和演化,高弯度曲流串沟截弯过程可以归纳为4个发育阶段(图13)。

(1)曲流河发生侧向迁移和顺流迁移,伴随着侧向迁移,河流的弯曲度增大,每一期大规模的侧向迁移都对应了一起强水动力事件从产生到结束的完整过程。这些周期性的水动力变化事件在点坝上形成一期侧积体,每一期侧积体在地表形成一个弧形脊滩,不同期次间发育流槽(图13a)。

(2)在洪水期随着水位上升,溢岸冲刷使得串沟平面上延伸,垂向下蚀,规模不断加深拓宽最终形成新汊道,被汊道分开、孤立存在的沉积体——江心洲雏形初现(图13b)。

(3)随着新汊道的形成,江心洲前端两侧分汊偏移角的差别使得河道形成不对称分流,造成两侧汊道的水动力差异,由于不对称的分流分沙等原因,在原河道入口淤积形成塞状坝,汊道狭隘化,阻碍水流进入,平水期水体近乎停滞(图13c)。

(4)洪水退去后,部分泥沙淤落于旧河道,同时由于不对称分流分沙导致的旧河道水动力减弱,经历漫长演化,细粒沉积物垂向加积使得旧河道最终废弃充填,新河道的迁移也开始进行(图13d)。

图13 曲流河串沟型截弯模式演化图Fig.13 Evolution pattern of ditch-scouring cutoffs in meandering river

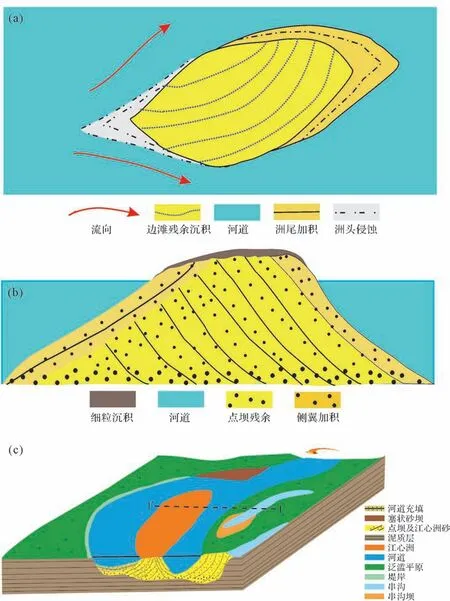

串沟型江心洲演化伴随着汊道的形成、转化与废弃,是串沟型截弯演化过程的一部分,大型江心洲一般可以较长期稳定存在。根据模拟结果和现代沉积地貌,在江心洲发育的高弯度曲流河中,存在六种沉积单元,包括活跃河道、废弃河道、天然堤、江心洲、越岸沉积、点坝。结合串沟截弯和江心洲演化过程及不同成因单元的空间配置,建立了曲流串沟型江心洲的发育模式(图14)。

图14 曲流串沟型江心洲发育模式Fig.14 Depositional model of ditch-scouring mid-channel bar in meandering river

虽然曲流串沟型江心洲与辫状河心滩都是两侧水道发育的砂体沉积单元,而且在洪水期上游端都遭受侵蚀,在尾部加积,但是二者存在本质区别。心滩的演化通常包括心滩生长及向下游迁移、侧向迁移、复合心滩坝的形成及分割等过程,涉及到垂向加积、侧向加积、填积等多种沉积模式[39-40],主体结构以多期次垂向加积为主,在心滩主体内部发育大量的落淤层,心滩坝尾沉积可以形成复合坝,横向坝的双尾翼结构常见[41]。而串沟型江心洲主体结构不是典型的垂向加积,它是以侧积为主的点坝在改造残留后的结果,在发育过程中有向下游加积、两翼反向侧积等多种沉积模式,其中侧向加积的沉积模式起主导作用,这控制了曲流串沟型江心洲内部砂体的非均质性格架,是导致其内部结构复杂化的主要原因。长期改造可能使点坝顶部的脊槽特征逐渐弱化,江心洲顶部有洪水退却时形成的细粒沉积,在平水期稳定保存,尾部沉积受限于河岸,发育规模一般较小,下游延伸范围有限。当江心洲进入演化末期,两侧汊道先后废弃填充,在这一过程中,通常先在上游汊道发育塞状坝,随后缓慢加积废弃化,最终与泛滥平原成为一体,或与凸岸点坝结合,进入新的改造阶段,这加剧了曲流河点坝砂体的沉积非均质性。对于地下的曲流河油气储层来说,这一发育过程导致的储层强非均质性使地下油气水的渗流复杂化,给油气开发带来诸多问题。

5 结论

(1)在曲流河中,平水期河曲段不断凹蚀凸增,洪水期发生漫滩冲刷,串沟发育扩张,截弯取直,形成分汊河道及江心洲地貌。

(2)汊道的存废与分流分沙能力的不对称性相关,江心洲两侧汊道的存废具有“竞争性”,可以通过分汊偏移角及相对梯度优势等参数评估和预测汊道消亡的可能性。分汊偏移角小、相对梯度优势大的一侧更有分流分沙优势,维系汊道的活跃。河床高程可以影响分流分沙比,低位河床有更大的运输通道截面积,但不是必要的条件。

(3)曲流串沟型江心洲演化是基于对点坝沉积的改造,历经向下游加积、两翼非对称侧积与侵蚀、垂向加积等多种沉积作用与过程。历经长期演化,受不稳定水文条件和较高弯曲度的地貌影响,江心洲演化结束后,或并入凹岸与泛滥平原成为一体,或并入凸岸进一步加剧点坝内部结构的复杂化。