准噶尔盆地玛西斜坡区百口泉组砂砾岩埋藏溶蚀作用实验模拟研究

单祥,郭华军,陈希光,郭旭光,佘敏,李亚哲

1.中国石油杭州地质研究院,杭州 310023

2.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依 834000

0 引言

次生孔隙是碎屑岩储层一类重要的储集空间类型,特别是对于深部储层,原生孔隙受压实和胶结作用损失殆尽,是否发育次生孔隙成为储层有效性的关键[1-3]。Schmidtet al.[4]于1977年提出碎屑岩次生孔隙理论,随后提出有机质脱羟形成碳酸溶蚀假说[5]。Meshri[6]进一步提出了烃源岩演化释放短链有机酸溶蚀假说,解决了碳酸供给H+量与储层次生孔隙溶蚀规模不匹配问题,随后该假说得到室内有机质生酸实验的证实[7-9]。目前,国内外石油地质学家普遍认为,有机质热演化释放有机酸溶蚀储层中的碎屑颗粒与胶结物是次生孔隙形成的重要机制[1-14]。同时,国内外众多学者开展了一系列模拟实验[15-20],旨在探讨有机酸对长石类铝硅酸盐矿物的溶蚀机理以及溶蚀控制因素,并认识到有机酸类型、流体pH值、长石成分、结构、反应温压条件等影响长石溶解。目前,公开报道的溶蚀模拟实验大多为单一矿物表面溶蚀实验[15-19],主要针对长石矿物的溶蚀机理以及溶蚀影响因素,如黄思静等[16]研究不同温度条件下乙酸对长石的溶蚀过程,证实条纹长石溶蚀过程中金属阳离子优先释放,Si最后释放,并且温度升高对Si影响最大。陈传平等[15]开展不同类型有机酸对长石的溶蚀实验,证实多官能团有机酸与SiO2形成多环螯合物能促进长石溶蚀和Si的迁移。表面溶蚀实验不能模拟地下高温高压状态下流体经由岩石内部流过的内部溶蚀状态,且无法得到溶蚀后岩石孔隙结构的变化信息。杨俊杰等[17]开展开放体系长石溶蚀实验,证实铝硅酸盐矿物溶蚀可以有效增加储层孔隙度,改善储层孔隙结构;季汉成等[19]进行开放—半开放体系乙酸溶蚀实验,明确了乙酸溶蚀铝硅酸盐矿物可提高储层孔隙度,且钠长石比钾长石更易溶。前人实验对溶蚀后孔隙结构的变化研究不够深入,且未考虑泥质含量对溶蚀作用的影响,本次实验旨在深化此方面的认识。

准噶尔盆地玛湖凹陷百口泉组获得重大油气发现[21],其储层埋深较大,表现为特低孔渗、强非均质性特征,次生溶蚀孔隙是储层最重要的储集空间类型之一[22-23]。前人对玛湖凹陷百口泉组次生孔隙成因、成岩演化过程和储层形成控制因素等进行研究,取得了众多重要认识[22-26],但从溶蚀模拟实验角度出发,对百口泉组砂砾岩储层溶蚀作用影响因素以及溶蚀作用如何改变储层孔隙结构的研究未见报道。因此,本文通过高温高压内部溶蚀模拟实验,对玛湖凹陷百口泉组溶蚀作用进行研究,以揭示溶孔形成控制因素,为明确次生孔隙成因和寻找规模优质储层提供依据,支撑下一步油气勘探开发。

1 研究区概况

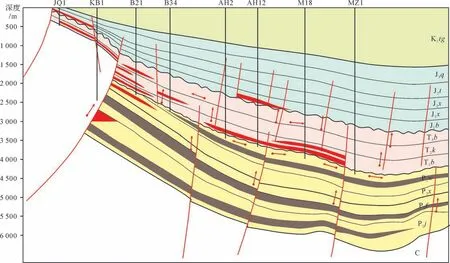

玛湖凹陷位于准噶尔盆地西北缘断阶带下盘,西靠乌夏断裂带,南接中拐凸起,东抵达巴松凸起与夏盐凸起,北达石英滩凸起与英西凹陷,研究区位于准噶尔盆地玛湖凹陷西斜坡区(简称玛西斜坡区)(图1a)。研究层位为三叠系百口泉组,根据内部岩性旋回自下而上又可分为三段,百一段(T1b1)、百二段(T1b2)、百三段(T1b3)(图1b)。海西运动末期,准噶尔—吐鲁番板块向哈萨克斯坦板块俯冲、消减以致发生碰撞,使西北缘地区成为碰撞隆起带以及与隆起带相邻的碰撞前陆型海相沉积盆地;晚二叠世,随着海水退出,西北缘地区继承性发育成为前陆型陆相盆地[27]。由于持续性的构造隆升,西北缘扎伊尔山和哈拉阿拉特山为玛湖凹陷提供了充足的物源,在凹陷西环带形成了近源粗粒扇三角洲群,研究区百口泉组主要发育扇三角洲沉积体系[28](图1a)。

图1 研究区玛湖凹陷位置及取样井分布Fig.1 Location of Mahu Depression and sampling well

玛西斜坡区百口泉组岩石类型以岩屑砂砾岩为主,砾石成分主要为凝灰岩和花岗岩,对砂砾岩薄片中砂级部分的岩矿组分进行鉴定和统计,玛西斜坡区石英平均含量20.28%,长石平均含量22.08%,花岗岩岩屑平均含量17.21%,凝灰岩岩屑平均含量40.43%,储层中长石和花岗岩岩屑含量高,存在发育溶孔的物质基础。填隙物以泥杂基为主,含量为2%~10%。总体上,砾岩分选和磨圆相对较差,但(含砾)中粗砂岩分选和磨圆相对较好。玛西斜坡区百口泉组孔隙度为1.9%~16.8%,平均8.48%,渗透率为(0.01~464)×10-3µm2,平均5.54×10-3µm2,为低孔低渗储层。孔隙类型以溶孔为主,溶孔面孔率占到铸体薄片总面孔率的60%以上。储层中大量发育的钾长石和酸性斜长石为溶孔发育奠定了物质基础,薄片下和扫描电镜下均可观察到长石溶蚀成蜂窝状或镂空状。

前人研究表明,玛湖凹陷百口泉组成岩作用处于晚成岩阶段B期[26],现今地层温度约120 ℃,压实作用是造成原生孔隙损失的主要原因,溶蚀作用则有效改善了储层物性,溶蚀作用增加了约5%的孔隙度,是形成低渗背景下优质储层的关键因素[26]。本次研究重点查证有机酸内部溶蚀对于储集空间的改善作用以及不同泥杂基含量砂砾岩在不同温度下的溶蚀差异。

2 实验方案设计

2.1 实验样品制备

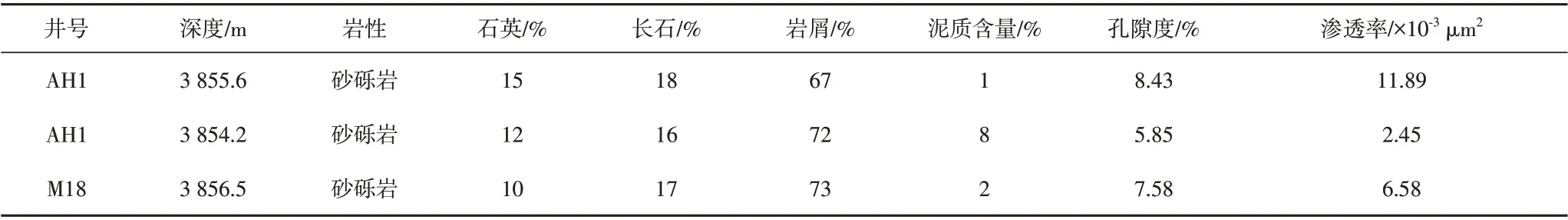

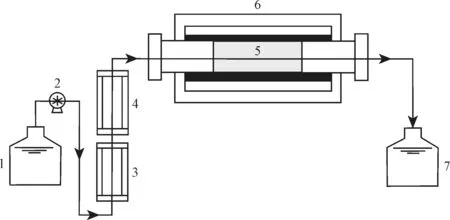

实验样品须满足2个条件:一是样品成分尽量保持一致,有助于溶蚀对比实验;二是样品渗透率须达到1×10-3µm2以上,保证实验流体能顺利通过样品内部。本次实验样品取自AH1 和M18 井(图1a),利用岩心钻机获取长约3 cm、直径约2.5 cm 的柱塞样用于溶蚀实验,同时在同一柱塞上切取薄片进行岩矿分析。取样深度分别为AH1井3 854.2 m,3 855.6 m,M18井3 856.5 m,岩性均为砂砾岩。横向上,取样井间隔较近,处于同一物源体系下的扇三角洲前缘沉积环境,纵向上取样间隔较近,可以约束三块样品岩矿成分具一致性。薄片鉴定结果表明,实验样品岩性均为岩屑砂砾岩,AH1 井3 854.2 m 样品石英含量12%,长石含量16%,岩屑72%,泥质含量8%,碳酸盐胶结物含量4%,为高泥杂基含量砂砾岩(图2a,b);M18井3 856.5 m样品石英含量10%,长石含量17%,岩屑含量73%,泥质含量2%,碳酸盐胶结物含量1%,为低泥杂基含量砂砾岩(图2c,d)。实验样品物性,AH1 井3 854.2 m 样品孔隙度5.85%,渗透率2.45×10-3µm2;3 855.6 m 样品孔隙度8.43%,渗透率11.89×10-3µm2;M18 井3 856.5 m 样品孔隙度7.58%,渗透率6.58×10-3µm2(表1)。

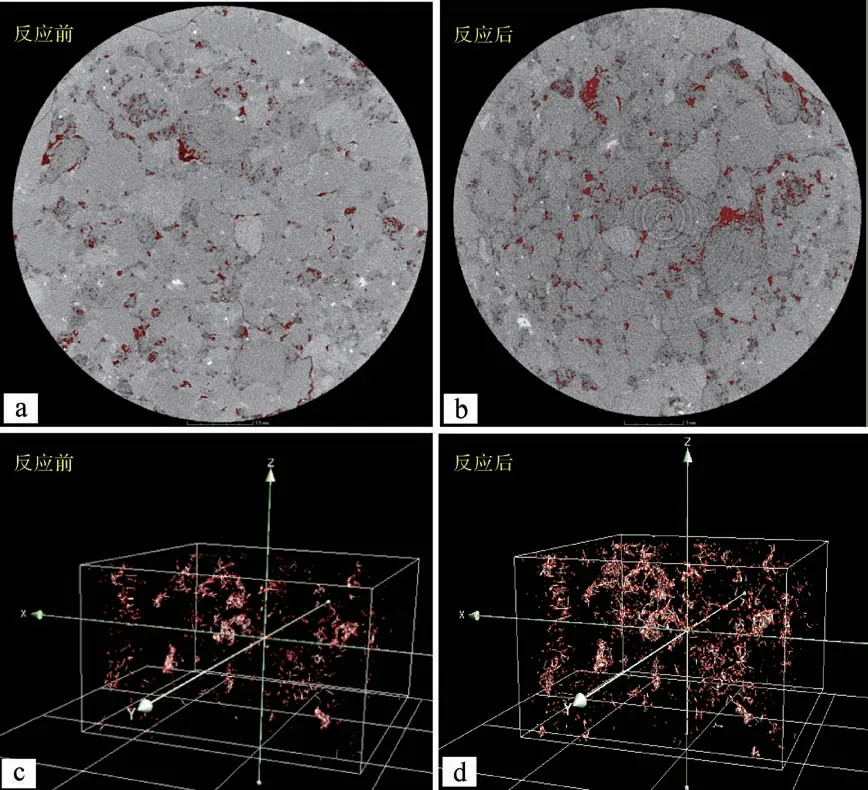

表1 溶蚀实验样品信息表Table 1 Data for dissolution experiment samples

图2 玛西斜坡区百口泉组实验样品特征(a)高泥杂基砂砾岩柱塞,AH1井,3 854.2 m;(b)薄片显示砾间褐色泥杂基含量高,AH1井,3 854.2 m;(c)低泥杂基砂砾岩柱塞,M18井,3 856.5 m;(d)薄片表明砾间泥杂基含量较低,M18井,3 856.5 mFig.2 Features of dissolution experiment samples from Baikouquan Formation, western slope of the Mahu Sag

2.2 实验设备

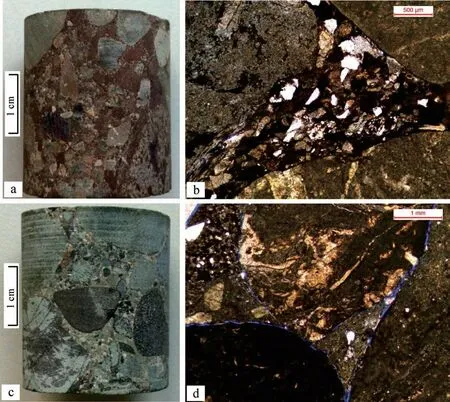

本次溶蚀实验及实验前后储层表征工作是在中国石油杭州地质研究院碳酸盐岩储层重点实验室完成的。溶蚀实验仪器采用杭州地质研究院自主设计的高温高压溶蚀动力学模拟装置(图3),其包含一个岩石内部溶蚀系统,反应釜为高温高压岩心夹持器,最高工作温度400 ℃、最高工作压力100 MPa。利用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICPOES)对溶蚀实验反应生成液中的Si4+、Al3+等阳离子浓度进行测定。利用FYKS-3 型覆压孔渗联合测试仪,对实验前后样品物性进行测定,测试环境为大气压101.1 kPa,温度25 ℃,湿度60%RH。实验前后柱塞样品储集空间的三维表征是利用通用电气生产的定制化CT 装置VtomeX 实现的,2.5 cm 柱塞样品扫描分辨率达8 µm。实验前后样品表面形态的表征是在FEI Inspect S50 型扫描电子显微镜上进行的。

图3 溶蚀模拟实验装置示意图1.反应液储液罐;2.流体泵;3.高压缓冲容器;4.预热器;5.样品;6.反应釜(带样品夹持器);7.反应生成液储液罐Fig.3 Schematic of simulation device for dissolution experiments

2.3 实验方案

碎屑岩的埋藏溶蚀作用与深部有机质热演化释放有机酸溶蚀铝硅酸盐岩有关,以往溶蚀模拟多为单矿物的表面溶蚀实验,对碎屑岩内部溶蚀实验模拟方面研究的不够,本次实验着重研究溶蚀后储层物性、孔隙结构的变化,以及埋藏环境下温度和泥质含量对碎屑岩储层有机酸溶蚀效应的影响。

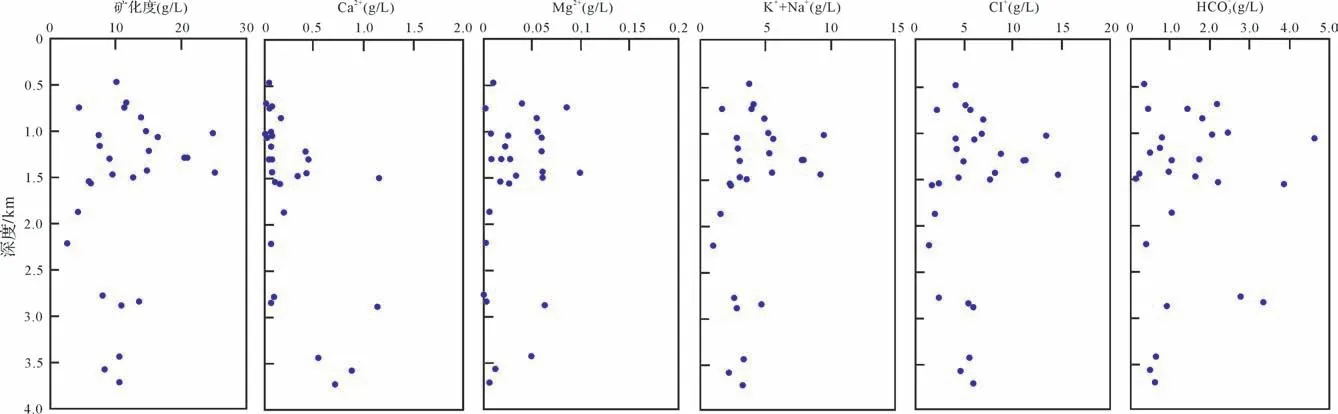

本次水—岩模拟实验是在开放条件下进行的。根据玛西斜坡区28件覆盖侏罗系和三叠系储层的地层水分析数据,71%的地层水样品为NaHCO3型,约29%的地层水为CaCl2型。从浅层向深层,地层水总矿化度变化不大,整体介于2.69~25.12 g/L。同时Ca2+、Mg2+、K++Na+、Cl-等多种离子浓度随深度增加没有显著的变化(图4)。在发生强烈长石溶蚀且仅有少量次生矿物沉淀的情况下,地层水矿化度和离子浓度应急剧升高。玛西地区这种矿化度随深度增加无明显变化的特点表明不同来源的地层水发生了强烈的混合作用,表明百口泉组水—岩反应处于开放体系下。

图4 玛西斜坡区不同深度地层水矿化度及离子浓度垂向分布特征Fig.4 Salinity and concentration of different ions in porewaters in the western slope of the Mahu Sag

玛西斜坡区百口泉组储层铸体薄片下长石普遍发生溶蚀,且溶蚀程度很高,常见钾长石溶蚀成窗棂状,部分钾长石溶蚀形成铸模孔(图5),这种溶蚀特征表明长石溶蚀发生在压实作用将颗粒调整到现今接触状态之后,即深埋藏期,否则这些溶蚀的长石及铸模孔必然受到压实作用的破坏而不能保存下来,埋藏期的溶蚀流体介质最可能是有机酸。康逊等研究表明[23],玛西斜坡区百口泉组烃类充注强度和长石溶蚀程度具有强相关性,这一证据表明酸性含烃流体与岩石发生相互作用并产生次生孔隙。油田水所含有机酸主要以乙酸为主,处于排酸高峰时期的油田水pH值可达3.8~6[29]。前人研究表明,有机酸溶蚀铝硅酸盐岩速率慢,为了加快反应速率,减少反应时间,本次实验用纯乙酸试剂和去离子水配置成质量浓度为2%、pH值约为2.4的强乙酸溶液,以缩短实验周期。前人研究表明,压力对有机酸溶蚀硅酸盐岩的影响较小[30],因此此次实验采用恒定压力10 MPa。设计了2 种流体连续流动的开放体系溶蚀模拟方案(表2):①针对砂砾岩溶蚀增孔效率,孔隙结构变化特征;实验过程为同一样品(AH1 井,3 855.6 m),固定温压条件下进行酸蚀实验,对比实验前后矿物形貌、物性、孔隙结构变化特征。反应流体为浓度2%乙酸溶液,流体流速为1 mL/min,实验温度120 ℃,压力10 MPa,反应时间共计23 h。②针对温度、泥质含量对长石溶蚀的影响;取两块泥质含量不同的样品(AH1井,3 854.2 m,M18井3 856.5 m)进行变温度下的酸蚀实验,对比长石溶蚀量的大小。反应流体为浓度2%乙酸溶液,流体流速为1 mL/min,实验温度分别为80 ℃、100 ℃、120 ℃、140 ℃,压力恒定为10 MPa,反应时间为每个温度点2 h。

表2 高温高压溶蚀模拟实验条件设计表Table 2 Design table of dissolution experimental conditions at high temperatures and pressures

图5 玛西斜坡区百口泉组铸体薄片长石溶蚀特征(a)AH1井,3 859.75 m,T1b1,砂砾岩;(b)M18井,3 873.33 m,T1b2,砂砾岩Fig.5 Thin section showing features of feldspar dissolution, Baikouquan Formation, western slope of the Mahu Sag

3 实验结果

3.1 实验①结果

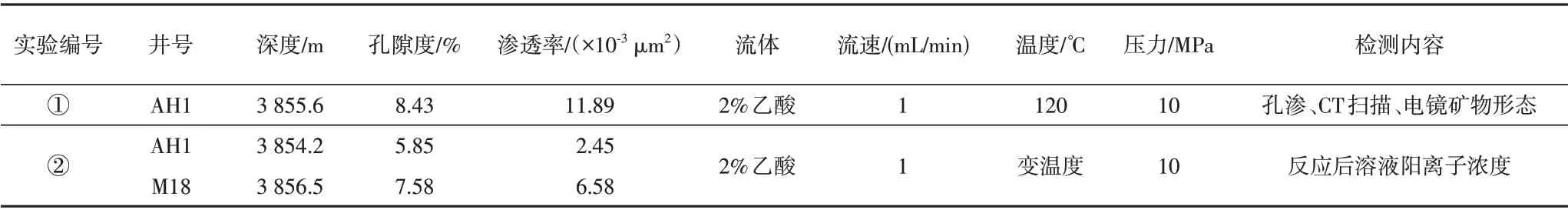

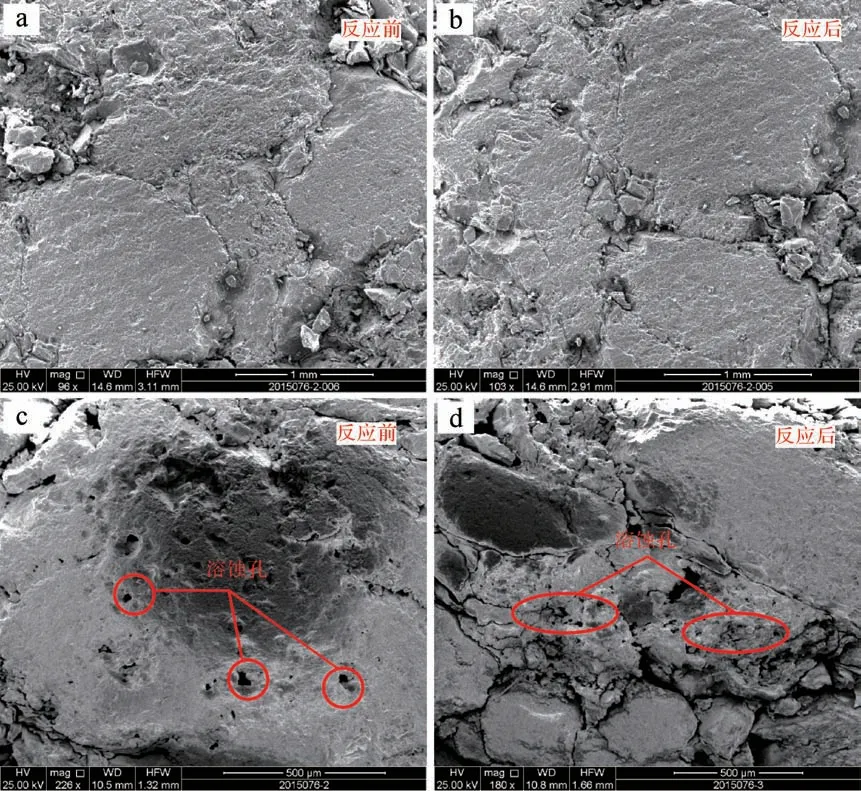

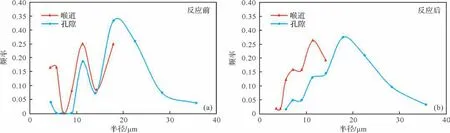

初始孔隙度8.43%,渗透率11.89×10-3µm2的砂砾岩样品在开放体系下,受1 mL/min、2%质量浓度的乙酸溶蚀23 h 之后,孔隙度增至9.00%,渗透率增至16.19×10-3µm2,孔隙度增长了0.57%,渗透率增长了4.30×10-3µm2。利用扫描电镜对反应前后矿物表面进行原位对比发现,溶蚀前长石矿物表面较平坦,无明显的溶蚀孔洞(图6a,b),溶蚀后长石矿物表面形成若干微小的溶蚀孔隙(图6c),且部分粒间孔隙被溶蚀增大(图6d)。根据反应前后柱塞样品CT 扫描数据,溶蚀反应有效地扩展了部分粒间孔和储层喉道(图7a,b),储层连通孔隙体积由溶蚀前37.82%增至41.97%(图7c,d),平均孔隙半径由溶蚀前的18.6µm 增至19.2µm,平均喉道半径也由溶蚀前的12.58µm增至13µm,并且溶蚀作用对小孔隙和小喉道改善明显(图8)。

图6 反应前后样品表面形态扫描电镜照片Fig.6 Microscopic morphology of sample surfaces before and after dissolution experiments

图7 溶蚀反应前后样品孔隙结构CT 扫描Fig.7 CT scan images of samples before and after dissolution experiments, showing pore structure changes

3.2 实验②结果

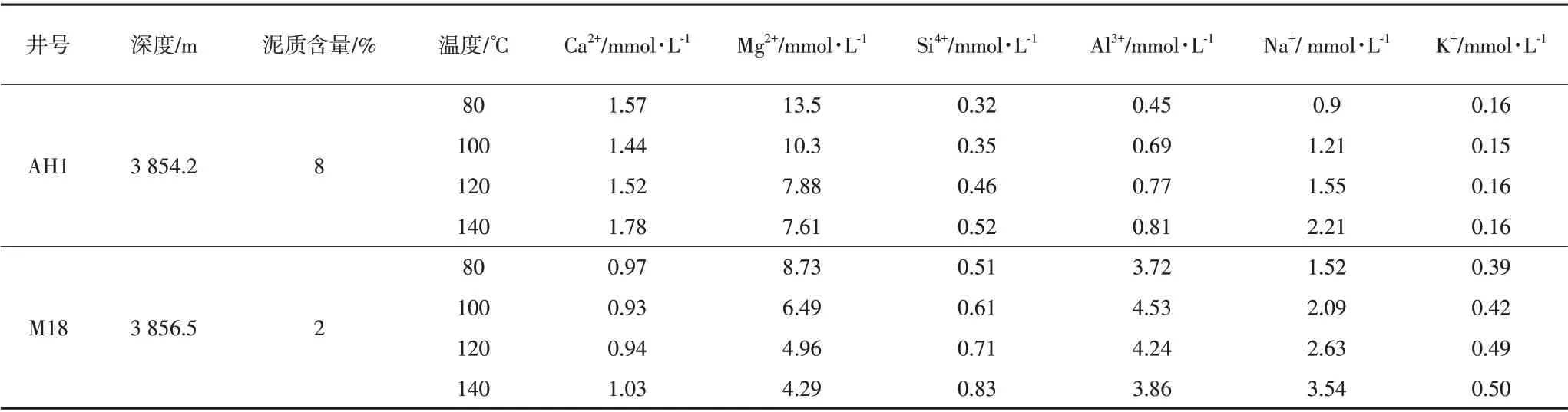

一组低泥质含量和一组高泥质含量砂砾岩在变温度、10 MPa 压力开放体系下,受到1 mL/min 流速、2%质量浓度的乙酸溶蚀,每个温度点反应2 h,采集到的生成液中检测出Ca2+、Mg2+、Si4+、Al3+、Na+、K+离子(表3),建立各离子浓度随温度变化图(图9)。可以看到随着反应温度的升高,除低泥质样品Al3+浓度先增加后降低之外,二组样品反应溶液中Si4+、Na+、K+离子浓度均增加。Mg2+表现为随着反应温度升高浓度持续降低,Ca2+则表现为随着反应温度升高浓度先降低后升高。低泥质样品溶蚀生成液中Al3+、Si4+、K+、Na+均明显高于高泥质样品。

图9 高泥质样品和低泥质样品溶蚀生成液阳离子浓度随反应温度变化曲线Fig.9 Variation in cationic concentration with reaction temperature of dissolution solution for samples with high and low matrix contents

表3 不同泥质含量样品不同温度下溶蚀生成液中主要阳离子浓度表Table 3 Concentrations of main cations in dissolution solution for experiments at different temperatures on samples with different matrices

4 实验结果讨论

实验①开放体系下的有机酸溶蚀作用可以有效改善储层物性,从矿物形貌看,溶蚀后矿物表面未出现伴生沉淀物;从孔隙度、渗透率的增长率来看,实验后孔隙度增加了0.57%,增长率为6.7%,渗透率增加了4.30×10-3µm2,增长率为36.2%,可以发现溶蚀作用不仅增加储层孔隙度,对渗透率的改善更加重要。前人有研究提到,溶孔用主要增加储层孔隙度,对储层渗透率贡献不大[31],本次研究由溶蚀前后的CT孔喉分布频率可以看出(图8),溶蚀作用对半径10µm左右的小孔隙和小喉道改善最为明显,溶蚀后这部分孔隙和喉道频率明显增加,有效改善了储层的渗流性能。

图8 溶蚀反应前后样品CT 孔隙半径和喉道半径分布图Fig.8 Distribution of pore radius and throat radius of samples before and after dissolution experiments

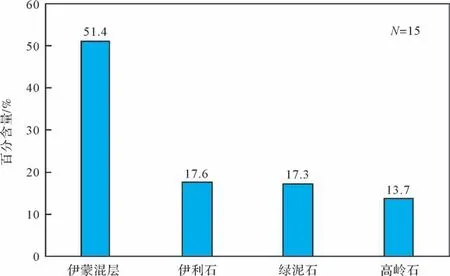

实验①是在开放体系下进行的,有关成岩地球化学体系的开放/封闭性是次生孔隙研究中的热点话题[11,13],这关系到溶蚀产物的分配。在封闭的地球化学系统下,溶蚀沉淀物会在原地沉淀,对储层物性改善意义不大,若地球化学系统是开放的,溶蚀沉淀物可以被持续地带出体系,储层物性可得到有效改善。前文所述,地层水证据表明玛西斜坡区百口泉组处于开放的成岩系统。岩矿研究表明,玛西斜坡区百口泉组黏土矿物以伊蒙混层和伊利石为主,高岭石不占主导(图10),而高岭石是长石溶蚀的直接产物,在低于130 ℃的条件下,高岭石也不会大量转化为伊利石,富长石溶孔贫高岭石的特征恰恰说明高岭石在开放的成岩体系下被带离了成岩体系。通过铸体薄片鉴定,玛西斜坡区百口泉组长石溶孔面孔率可达1.5%~4%,而高岭石和石英的含量普遍小于0.5%,与长石溶孔量严重不匹配,也表明长石溶蚀产物被有效地带出了成岩体系。而深部有机酸运移以及开放成岩条件极可能受断裂和不整合面的综合影响。根据玛西斜坡区油藏剖面图,侏罗系和二叠三叠系发育印支期和燕山期两期断裂体系,其呈阶梯状,配合二叠—三叠系以及三叠—侏罗系两期大的区域不整合面,将来自二叠系的油气接力输送到浅层三叠系和侏罗系成藏(图11)。这种阶梯断裂结合不整合面形成了有效的流体运移通道,是深部存在开放成岩系统的主要原因。

图10 M18 井百口泉组黏土X 衍射含量直方图Fig.10 Different clay contents by XRD for M18 well,Baikouquan Formation

图11 玛西斜坡区油藏剖面图Fig.11 Oil reservoir profile in the western slope of the Mahu Sag

实验②中溶蚀生成液中Al3+、Si4+、K+、Na+、Ca2+离子的析出是钾长石和斜长石溶蚀的直接证据,且Na+和Ca2+浓度较高,反应斜长石溶蚀更多,该反应机理方程式如下:

随着温度的升高,Al3+、Si4+、Na+、K+离子浓度均增加(图9a~d),反映温度越高越有利于长石的溶蚀,这主要受化学热力学的控制,长石溶蚀是吸热反应,温度越高越有利于化学反应向正向进行[16]。低泥杂基样品溶蚀生成液中Al3+浓度在120 ℃和140 ℃的下降可能是由于有机酸根与Al3+形成了络合铝酸根[20]。Mg2+和部分Ca2+则来自于碳酸盐胶结物,随着反应温度升高和反应时间的持续,Mg2+浓度持续下降(图9e),这可能受两方面影响:一是随着溶蚀反应的进行,样品中碳酸盐胶结物量降低,二是碳酸盐溶蚀反应是吸热反应[30],温度越高越不利于反应的进行。而Ca2+离子浓度先下降后上升(图9f),则表明随着温度升高和反应的持续,斜长石溶蚀逐渐成为生成液中Ca2+的主要来源。从低泥质和高泥质两组样品溶蚀生成液离子浓度看,低泥质样品溶蚀生成液中Al3+、Si4+、K+、Na+均明显高于高泥质样品,这表明低泥质含量的储层更有利于溶蚀作用的进行。而高泥质样品溶蚀生成液Mg2+、Ca2+更高则主要是由于含有更多碳酸盐胶结物。

5 油气勘探意义

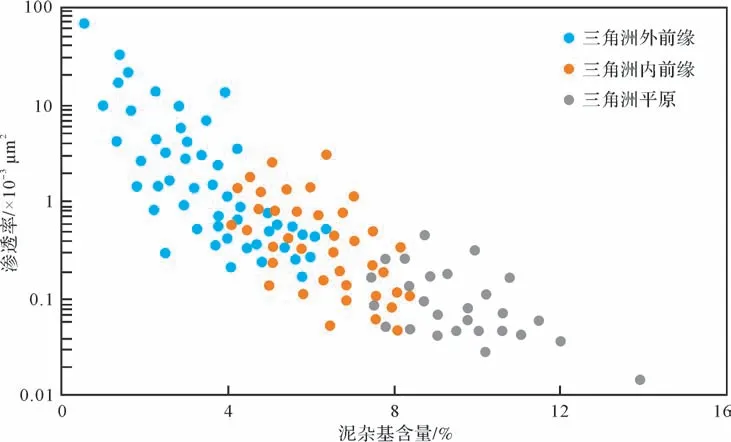

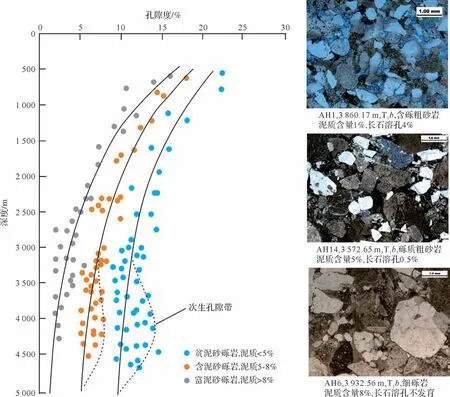

由高温高压内部溶蚀模拟实验可知,开放体系下,有机酸可以有效溶蚀储层中的长石矿物,其不仅能改善储层孔隙度,还能增加储层中小孔隙和小喉道的数量,有效提高储层渗透率。温度越高长石溶蚀量越大,因此对于深部储层而言,地层温度高,有利于长石溶蚀,此外,低泥质含量砂砾岩长石溶蚀量越大。由玛湖凹陷不同相带泥质含量和渗透率交会图可知(图12),扇三角外前缘砂砾岩泥质含量通常小于5%,内前缘砂砾岩泥质含量为5%~8%,平原相砂砾岩泥质含量通常大于8%。根据泥质含量将这三类砂砾岩分别称为贫泥砂砾岩、含泥砂砾岩和富泥砂砾岩。根据泥质含量和渗透率交会图,结合溶蚀模拟实验可知,贫泥砂砾岩原始渗透性较好,有利于酸性流体的渗流,水岩反应更加充分,长石溶蚀效率更高。由玛湖凹陷百口泉组孔隙度—深度图可知(图13),贫泥砂砾岩和含泥砂砾岩在3 500 m 以下存在次生孔隙带,贫泥砂砾岩溶蚀增孔量最高可达5%,而富泥砂砾岩几乎不发育次生孔隙带。现阶段,百口泉组油气勘探从斜坡区走向凹陷区,储层埋深加大、地温升高、压实作用更强,是否发育有利储层是勘探面临的关键问题。根据上述模拟实验认识结合实际的孔隙度—深度演化模型,凹陷区扇三角洲外前缘水下分流河道贫泥砂砾岩有利于溶蚀孔隙的形成,埋深超过4 000 m 也发育溶孔型储层,下一步可将凹陷区作为寻找规模优质储层的有利领域,这一认识提升了百口泉组深部储层的油气勘探价值。

图12 玛湖凹陷不同相带砂砾岩泥杂基含量和渗透率交会图Fig.12 Permeability vs. matrix of conglomerate deposited in different sedimentary facies in Mahu Sag

图13 玛湖凹陷百口泉组三类砂砾岩孔隙度—深度图Fig.13 Depth vs. porosity of three types of conglomerate in Baikouquan Formation, Mahu Sag

6 结论

(1)开放体系高温高压条件下,有机酸溶蚀砂砾岩中长石组分可以有效提高储层孔隙度以及渗透率,溶蚀作用显著增加半径10µm 左右的小孔隙和小喉道,对渗透率的改善效果尤为显著。

(2)有机酸溶蚀模拟生成液中的阳离子(Al3+、Si4+、Na+、K+、Ca2+)表明斜长石和钾长石发生溶蚀,并且温度越高,泥质含量越低,长石溶蚀量越大。

(3)斜坡区百口泉组扇三角洲外前缘水下分流河道贫泥砂砾岩泥质含量低、地温高,有利于长石溶蚀,埋深超过4 000 m 仍发育相对优质储层,是寻找溶孔储层的有利领域。