数字经济、制造业集聚与碳生产率

黎新伍 黎 宁 谢云飞

(1.江西财经大学 国际经贸学院,江西 南昌 330013;2.江西财经大学 经济学院,江西 南昌 330013)

一、引言

改革开放以来,中国依托劳动力和资源等生产要素的低成本比较优势,在促进产业结构转型、深化国际分工与合作、扩大贸易规模以及提升我国制造业在全球价值链中的位置等方面取得了重大成就。然而,长期粗放式的发展模式不但导致我国企业资源配置效率较低、技术薄弱等问题,还使得我国经济向绿色发展模式转变面临严峻挑战。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,提高碳生产率是保障经济高质量发展和顺利实现“双碳”目标的重要抓手。一方面,数字经济以信息网络与通信技术为载体,凭借其强资源配置效率、高技术创新水平、低边际成本损耗与实时高效传输等特征,打破了传统经济发展的时空限制,为经济高效率与高质量发展带来了可能[1][2]。另一方面,“碳达峰”“碳中和”目标的提出为中国经济向高质量和环境友好型发展模式转变带来新机遇的同时,也给中国经济的发展效率与发展速度带来了新的挑战。与此同时,新型城镇化、长三角经济带、珠三角经济带、成渝经济圈与京津冀协同发展等城市群经济的兴起,进一步促进了制造业集聚,而制造业集聚可能对碳生产率存在双重效应。已有研究表明,一方面,制造业集聚具有要素再配置效应、规模效应、成本削减效应与技术溢出效应,能够大幅优化企业的资源配置效率、提升企业能源要素使用效率,从而提升碳生产率[3][4];另一方面,制造业集聚在提升技术水平的同时,也存在反弹效应,即制造业集聚在提升了行业整体技术水平后,在一段时间内能够有效地降低企业的能源消耗,提升企业的碳生产率,但技术进步一旦成熟并得到广泛运用,企业将加大能源的消耗量,从而对企业碳生产率产生反弹效应[5]。

值得关注的是,在实现“双碳”目标的背景下,我们所期望的最优经济发展方向是:在保持经济向着稳健、持续增长方向发展的同时,也能促使其向环境友好与可持续发展方向转变。数字经济的高技术创新水平与打破时空限制等特征使其在理论上拥有提升碳生产率的可能。那么,数字经济、制造业集聚与碳生产率之间具体存在怎样的关系?数字经济的发展是否能像理论所预期的那样提升碳生产率,其存在怎样的传导路径?基于对以上问题的思考,本文将从理论与实证两个方面对数字经济、制造业集聚与碳生产率之间的关系进行系统研究。

二、 文献综述

(一)数字经济对碳生产率的影响

已有研究表明,数字经济主要通过提升资源配置效率以及促进技术创新对碳生产率产生影响。从资源配置效率角度,Taglioni 和Winkler以及Ali等研究表明,数字经济对西方与亚洲各国数字技术与传统经济资源的整合及配置均有促进作用,从而减少各国的能源消耗[6][7]。张三峰和魏下海从企业层面研究数字经济领域中的信息和通信技术和能源消耗之间的关系发现,信息与通讯技术的发展能够优化企业的资源配置效率,降低企业的能源损耗,提升企业碳生产率[8]。丁志帆认为,数字经济能够有效地降低企业的边际成本,调整产业结构,促进数字经济与工业经济相互融合,在推动经济高质量发展的同时提升企业的资源配置效率,从而提升碳生产率[9]。杨虎涛从市场供求角度研究发现,数字经济中信息技术的发展能够降低市场供求双方的信息不对称程度,实现市场供求双方的高效匹配,进一步提升市场对资源的配置效率,减少资源的无效耗用[10]。

从技术创新角度,Hsiao指出,数字经济的发展不仅加快了企业技术创新的速度,而且深化和完善了数字经济的产业结构,极大地提升了企业的生产效率、降低了企业的能源损耗,从而对企业的碳生产率产生正外部性[11]。Bukht和Heeks认为,数字经济在演化过程与演化原理上与传统经济具有一致性,其核心为信息技术的发展与创新,而信息与技术的创新能够有效地促进数字经济与传统制造业的融合,实现制造业的流程再造,并有助于推动绿色与低碳商业模式的形成[12]。Curran和Brynjolfsson等研究表明,数字经济的发展加速了国际数字化和信息化的创新发展步伐,加速了碳减排技术的跨境创新与共享[13][14]。宋洋认为,数字经济一方面具备环保与绿色的特征,能够通过产业替代效应挤压已有的高污染产业;另一方面数字经济的技术创新能够实现对传统产业的升级改造,提升资源的利用效率,降低污染物的排放[1]。赵涛等通过研究数字经济与创业活跃度之间的关系发现,数字经济的发展,能够激发创业活跃度,增加资本及资源相对贫乏者的创业可行性,改变传统经济高污染与高耗能的增长模式[2]。范欣和尹秋舒研究表明,数字经济领域中的数字金融发展有利于实现技术创新,从而提升绿色全要素生产率水平,降低碳排放量[15]。

当前,也有大量文献直接研究了数字经济与碳排放之间的关系。Yi等和Zhu等研究表明,数字经济能够通过技术创新与能源结构优化减少碳排放量,而且数字经济对碳排放量的减少具有空间溢出效应[16][17]。谢云飞通过研究数字经济与碳排放强度之间的作用机制后发现,数字经济不但本身具有环境友好型特征,而且还能通过改善能源消费结构和加速新能源开发以及促进技术进步来降低省级层面的碳排放强度[18]。李治国和王杰研究发现,数字经济对本市碳排放的影响呈倒U型,而对邻市碳排放的影响呈正U型[19]。佘群芝和吴柳的研究结果表明,数字经济的发展能够通过提升能源利用效率、改善能源结构减少国家的碳排放总量[20]。

(二)制造业集聚对碳生产率的影响

目前,已有文献主要从经济集聚与产业集聚等方面对碳生产率进行探究,且已有研究表明集聚对碳生产率的影响可能存在双重作用。

从集聚对碳生产率的正外部性角度,刘习平等通过研究经济空间集聚与碳生产率之间的关系发现,经济的空间集聚能够通过技术溢出效应、规模效应与竞争效应提升碳生产率[5]。张哲晰和穆月英认为,碳强度下降虽然是实现碳达峰的关键,但实际上碳生产率才是兼顾碳达峰与经济增长双重目标的核心,其研究结果表明,农业产业集聚的形成能够通过技术溢出效应与规模效应对农业碳生产率产生正向作用[21]。韩峰和阳立高的研究表明,专业化生产性服务业集聚不仅能够降低交易成本与运输成本,而且能够提升企业的生产率;多样化生产性服务业集聚一方面能实现范围经济和规模经济,另一方面能够提升企业的创新水平[22]。而成本的降低、生产率的提升以及创新水平的增强都有利于减少能源的消耗,提升企业的碳生产率。

从集聚对碳生产率的负外部性角度,Brookes的研究发现,企业集聚能够促进企业技术进步,提升能源效率,而能源效率的提升在降低碳排放的同时也会产生收入效应,即伴随企业能源利用效率的提升,企业所消耗能源的单位服务成本下降,增加了能源消耗的福利效应,促使企业加大对能源的需求,从而增加碳排放量[23]。Brännlund等认为,产业集聚能够带来外生技术进步,提升能源利用效率,然而能源利用效率的提升会引发替代效应,即企业在生产过程中会利用更多的能源来替代其他更为昂贵的生产要素,增加能源的消耗量,从而降低企业的碳生产率[24]。周圣强和朱卫平通过研究产业集聚与经济效率之间的关系发现,产业集聚虽然存在规模效应,但也存在拥挤效应,当产业集聚程度达到某一阈值时,产业集聚对经济效率的规模效应减弱、拥挤效应增强,导致要素供给失衡,企业能源利用效率降低,从而导致碳排放量增加[25]。

纵观已有研究,有关数字经济与碳排放的相关研究已经相当丰富,相较于已有研究,本文可能的边际贡献为:(1)已有文献大多直接探讨数字经济与碳排放量之间的关系,而碳排放量是一个绝对量指标,研究数字经济与碳排放量之间的关系仅仅能够反映数字经济对碳减排的影响,并未反映其对经济发展的影响。因此,本文通过探究数字经济对碳生产率的影响,能够同时反映数字经济对经济发展与碳排放的影响。(2)已有相关文献仅对数字经济与碳生产率两者之间的关系进行了相关研究,并未考虑集聚对数字经济与碳生产率之间关系的调节作用,尤其未从制造业集聚的视角对相关论题展开研究,而制造业作为推动经济高质量发展的重要驱动力,其发展特征与我国绿色发展和低碳发展的主题密切相关。因此,从制造业集聚视角研究数字经济对碳生产率的影响对我国低碳发展与高质量发展存在一定的理论意义与实践意义。鉴于此,本文通过梳理数字经济、制造业集聚与碳生产率之间的关系,实证检验数字经济与制造业集聚对碳生产率的影响。

三、作用机制与研究假设

(一)数字经济对碳生产率的提升作用

已有研究发现数字经济已成为企业生产与发展过程中的关键生产要素[26]。但与传统要素不同的是,数字经济作为虚拟要素并不直接作用于产品生产,而是通过技术进步以及优化其他要素配置来影响生产。因此,下文在考虑数字经济通过优化资源配置以及促进减排技术发展的基础上,探究数字经济发展对碳生产率的影响。首先,考虑劳动、资本和中间品等作为要素投入的Cobb-Douglas生产函数,企业的产出水平Q可以表示为:

Q=AαaLαlKαkMαm

(1)

式(1)中,Q代表企业的产出水平,A为外生技术进步,L、K和M分别表示劳动、资本与中间品要素,αa、αl、αk和αm分别为对应生产要素的产出弹性系数。

进一步,为了将企业的碳排放量纳入生产函数中,本文参照Shapiro和Walker的做法[27],将企业的产出分为净产出与减排产出,即企业将总产出的一部分(假设该部分产出占总产出的比例为φ)用于减排活动,则可以得到企业的净产出方程与碳排放方程:

Y=(1-φ)Q

(2)

CO2=(1-φ)1/αQ

(3)

式(2)(3)中,φ为企业用于碳减排的部分产出占企业总产出的比例,α为企业的减排技术,且α∈(0,1),从式(3)可知,二氧化碳的排放量与产出正相关,与企业的减排投入以及企业的减排技术负相关。通过式(2)解出1-φ,并结合式(1)和式(3)可得二氧化碳与碳减排技术以及各生产要素之间的关系式如下:

CO2=Y1/αAαa(1-1/α)Lαl(1-1/α)Kαk(1-1/α)Mαm(1-1/α)

(4)

观察式(4)可知,二氧化碳的排放量与各生产要素的投入量正相关,而与碳减排技术α负相关,而数字经济的发展一方面能够优化要素的配置,使得企业单位净产出Y所耗用的劳动、资本以及中间品等要素量减少,从而减少二氧化碳的排放量;另一方面,数字经济的发展能够促进减排技术的提升,降低碳排放量,而在总产出不变的情况下,碳排放总量的减少将提升碳生产率水平。基于以上分析,本文提出研究假设1:

假设1:数字经济的发展对碳生产率的提升存在正向作用。

(二)数字经济对碳生产率影响的中介传导机制

通过以上分析可知,数字经济与碳生产率之间存在密切的联系,这种联系可能通过不同的中介进行传导,下文进一步讨论数字经济对碳生产率的中介传导效应。

从技术创新角度,数字经济作为技术创新的外在表现之一,其发展能通过有效的传播方式实现技术创新的扩散与迭代,产生知识累积效应,从而促进技术创新[28]。而已有研究表明,无论技术创新的产生是否清洁,均能改善环境污染,降低碳排放量[29]。进一步,数字经济的发展能够联结不同的创新主体,实现相关知识共享,提升城市创新水平,从而进一步强化技术创新的减排效应[30]。从资源配置角度,徐维祥等认为,提升资源配置效率是解决经济增长与环境保护矛盾的关键所在[31],而数字经济的发展一方面能够通过网络效应增加有效信息的供给、完善价格机制,改变传统的交易形式,减少供需双方的无效交易,提升资源配置效率,从而通过减少供需双方的流通活动来降低碳排放量[32];另一方面,数字经济的发展促使互联网成为新一代市场经济的资源配置工具,能够有效地提升资本、劳动与能源等要素的配置效率,从而降低碳排放量[31]。从产业结构升级角度,葛立宇等认为,数字经济具备规模经济效应与长尾效应,能够促进产业结构的转型升级[33],即数字经济的发展可以改变原有市场结构,突破资源配置的原有边界,从而促使产业结构由劳动密集型和资本密集型向技术密集型和环境友好型方向转变[34]。于斌斌认为,产业结构升级的核心是实现资源由低利用效率的产业转移至高利用效率的产业,实现资源要素由第一产业向第三产业转移,从而减少碳排放量[35]。通过以上分析可知,数字经济的发展能够通过促进技术创新、产业结构升级以及提升资源配置效率的方式减少碳排放量,而根据碳生产率的定义(单位二氧化碳的GDP产出水平)可知,在保证区域总产出不变的情况下,碳排放总量的减少将提升区域的碳生产率水平。基于以上分析,提出研究假设2。

假设2:数字经济的发展能够通过技术创新、 资源配置效率提高和产业结构升级对碳生产率的提升产生正向作用。

(三)数字经济对碳生产率影响的空间溢出效应

关于数字经济对碳生产率影响的空间溢出效应,现有研究指出数字经济不受地理方位的限制,数字经济中的信息技术的发展能够促进企业减排技术的传播,充分发挥数字经济的溢出效应与扩散效应[2],从而不但可以促进各区域自身碳生产率的提升,而且对其他区域碳生产率的提升具有正向溢出效应。徐维祥等探讨了城市层面数字经济对碳排放的影响及其空间溢出效应,研究结果表明,各城市之间的数字经济发展水平存在显著的空间异质性特征,且数字经济对碳减排存在空间溢出效应和溢出边界效应,但不同区域的空间溢出效应存在较大的差异[31],因此,不同区域数字经济的发展对碳生产率的正向作用也可能存在正向空间溢出效应。余姗等研究表明,数字经济的发展能够推动不同区域间的资源整合,优化区域间的生产布局,提高区域间的能源利用效率,从而对各区域自身碳生产率提升产生正向作用的同时,对周边区域碳生产率的提升产生溢出效应[36]。此外,数字经济还可以形成积极的示范效应,推动传统生产要素资源从边际收益较低的区域向边际收益较高的区域转移,带动周边区域产业结构的优化升级,从而促进周边区域碳生产率的提升[37]。基于以上分析,提出研究假设3。

假设3:数字经济对碳生产率的正向作用存在空间溢出效应。

(四)制造业集聚对数字经济与碳生产率关系的非线性调节作用

Chaney、Goldfarb和Tucker认为企业在生产以及贸易的过程中,普遍存在运输成本、营销成本、搜寻成本以及沉没成本等,而制造业集聚能够通过集聚效应降低企业的这部分成本,从而减少企业生产贸易过程中的能源消耗,进而提升企业的碳生产率[38][39]。其主要作用机制如下:

根据Lanz和Piermartini的分析框架[40],假设生产一种最终产品需要N个企业参与,且需要经过S个阶段,下游企业从上游企业处购买中间品(假设中间品的价值增量为VI),最终产品的生产成本C(s)包括企业的生产成本和贸易成本,而贸易成本又可分为可积贸易成本ts与可加贸易成本(主要包括运输成本Fs、制度成本Gs以及沉没成本Ms等)。则根据Lanz和Piermartini的理论框架可得:

C(s)=(1+ts)[(1+ts-1)VI-1+FS-1+Gs-1+Ms-1]+(1+ts)VI+FS+GS+MS

(5)

为了说明制造业集聚与碳生产率之间的关系,我们在以上分析的基础上引入一个简单的例子。假设销售的最终产品由三家企业按照顺序生产,我们定义T=1+ts,则根据式(5)可知:

C(1)=T1VI1+Fs1+Gs1+Ms1

(6)

C(2)=T2C(1)+T2VI2+FS2+GS2+MS2

(7)

C(3)=T3C(2)+T3VI3+FS3+GS3+MS3

(8)

观察式(6)~(8)可知,生产最终产品的总成本由不同阶段的生产成本与贸易成本构成,而制造业集聚能够有效降低上下游企业在运输、交流与营销过程中产生的贸易成本[41],进而减少企业对能源的消耗,从而提升碳生产率。此外,根据文献回顾中制造业集聚对碳生产率负外部性的分析可知,当制造业的集聚程度达到某一阈值后,将产生收入效应[23]、规模效应与拥挤效应[25],从而增加企业的能源消耗量、降低企业的能源利用效率,进而降低企业的碳生产率。基于以上分析,提出研究假设4:

假设4:制造业集聚对数字经济与碳生产率之间的关系存在非线性调节作用。

四、模型设定与指标测度

为了对上文的假设进行检验,下文运用 2011-2019年的省级面板数据,首先使用双固定效应模型实证检验数字经济对碳生产率的正向作用。其次,运用中介效应模型检验技术创新、 资源配置效率和产业结构升级的中介传导作用。最后,运用面板空间模型以及面板门槛模型实证检验数字经济对碳生产率正向作用的空间溢出效应以及制造业集聚对数字经济与碳生产率关系的非线性调节作用。

(一)模型设定

1.数字经济对碳生产率影响的检验模型

根据理论分析可知,数字经济与碳生产率之间可能存在正相关的关系,本文构建双固定效应模型进行实证检验,具体模型如式(9)所示:

Cpdit=α0+α1Decit+φkXit+ui+ut+εit

(9)

式(9)中,Cpd为省级层面的碳生产率,Dec为省级层面的数字经济综合指数,X为省级层面控制变量,i和t分别为省份和年份,α0为常数项系数,α1和φk分别为数字经济与控制变量的回归系数,ui为省份固定效应,ut为时间固定效应,εit为随机扰动项。

2.中介效应检验模型

为了检验技术创新、 资源配置效率和产业结构升级的中介效应,本文借鉴Baron 和 Kenny提出的三步法进行检验[42]。具体模型如式(9)(10)和(11)所示:

Medit=β0+βkDecit+φkXit+ui+ut+εit

(10)

Cpdit=σ0+σ1Decit+σkMedit+φkXit+ui+ut+εit

(11)

式(10)(11)中,Med为中介变量(包括技术创新、资源配置效率和产业结构升级),中介效应的检验原理为:第一步,检验数字经济对碳生产率的正向作用是否存在,即检验式(9)中的α1是否显著为正。第二步,在式(9)得到验证后,检验数字经济对中介变量是否具有促进作用,即检验式(10)中的βk是否显著为正。第三步,在式(10)得到验证后,将数字经济与中介变量纳入同一个模型,检验中介变量的中介效应是否存在,若式(11)中的σk显著且σ1显著,则表明中介变量为部分中介;若σk显著而σ1不显著则表明中介变量为完全中介;若σk不显著,则表明中介变量不具有中介传导效应。

3.数字经济对碳生产率影响的空间溢出效应检验模型

本文采用空间计量模型对假设3进行检验。空间效应可能来自碳生产率,也可能来自数字经济以及两者的误差项。因此,本文参考已有研究[43],采用空间杜宾模型检验数字经济对碳生产率的空间溢出效应,具体模型如式(12)所示:

(12)

式(12)中,δ1和δ2分别为碳生产率的空间自回归系数和数字经济的空间效应回归系数,ωij为空间权重矩阵Wi所对应的元素。数字经济具有不受地理空间限制的特点,因此不同省份对碳生产率的空间溢出效应不仅与省份是否相邻相关,而且可能与不同省份的经济发展相关,因此为了保证回归结果的准确性,本文选取Rook衔接一阶邻近空间权重矩阵(W1)、地理距离空间权重矩阵(W2)和经济距离空间权重矩阵(W3)进行实证检验。其中,W1权重矩阵的矩阵元素ωij表示i省与j省是否为Rook衔接邻近省份,如果是则取值为1,否则取值为0;W2权重矩阵的矩阵元素ωij表示i省省会城市与j省省会城市距离的倒数;W3权重矩阵的矩阵元素ωij表示i省GDP与j省GDP差值绝对值的倒数。

4.制造业集聚对数字经济与碳生产率关系的非线性调节作用的检验模型

本文借鉴Hansen 的方法构建以制造业集聚为门槛变量的门槛效应模型[44],对假设4进行检验,具体的模型如式(13)所示:

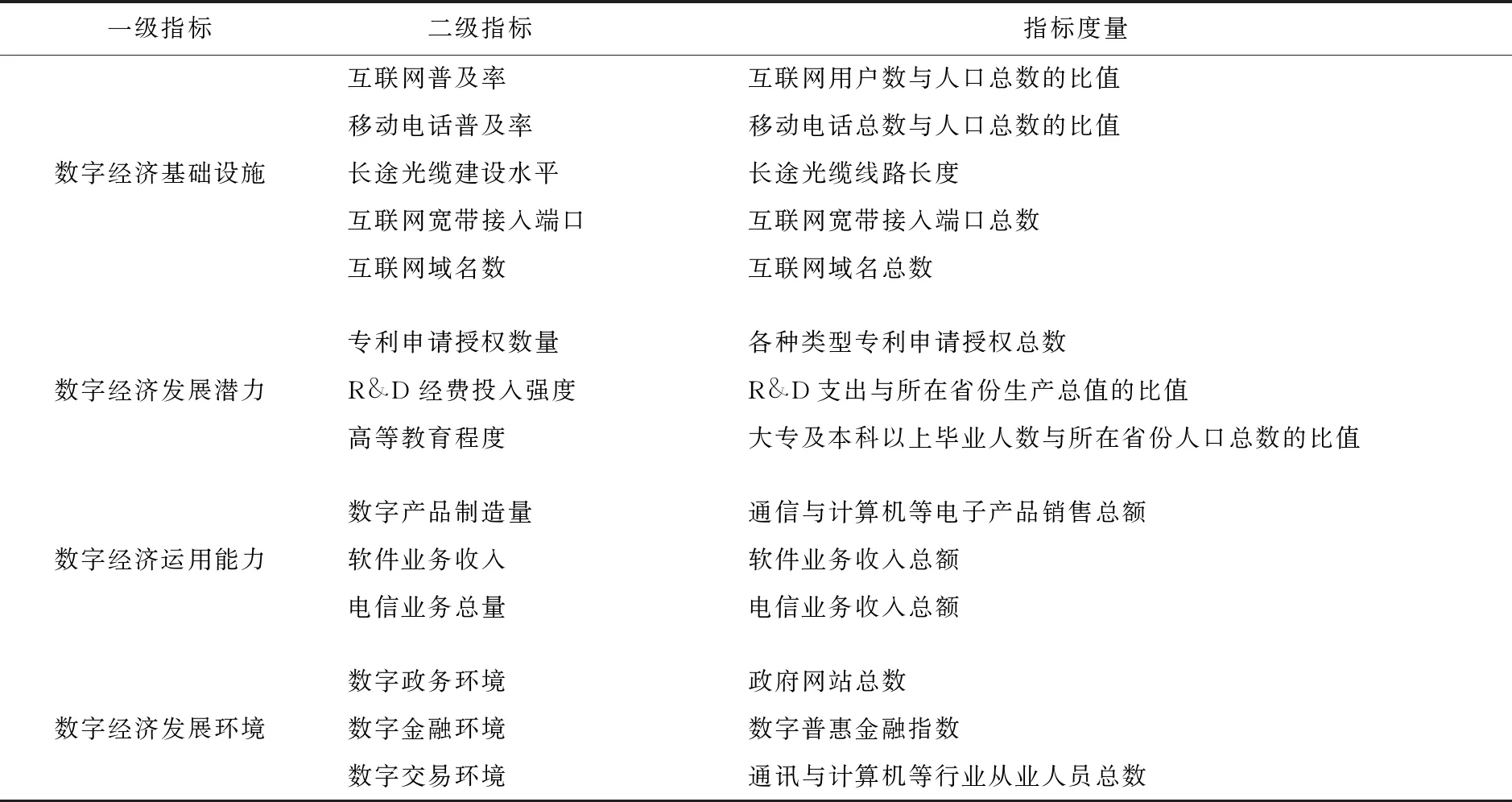

Cpdit=α0+α1Decit·I(Magit≤γ1)+α2Decit·I(γ1 αnDecit·I(γn-1 (13) 式(13)中,Mag为制造业集聚,γ1…γn为门槛值,I(·)为示性函数,当括号内的条件得到满足时取值为1,否则取值为0,α1…αn为对应的回归系数。 1.数字经济的测度及结果分析 关于数字经济(Dec)的测度,早在2014年欧盟便使用宽带接入、数字技术应用等五个一级指标和其所对应的31个二级指标对数字经济进行了测度,并公布了数字经济与社会指数用于反映数字经济的发展水平。OECD也于2018年采用卫星账户构建方法测度了数字经济规模。伴随数字经济发展的不断深入,近年来中国学者也采用了一系列方法对数字经济进行了测度。宋洋从数字经济的直接效应与间接效应两个维度,选取信息技术服务收入、软件收入等指标对各省的数字经济水平进行测度[1];葛和平和吴福象运用熵权TOPSIS法,从发展环境、产业数字化、数字产业化与数字化治理四个维度对我国各省的数字经济进行了测度[45];李雪等则采用主成分分析法,分别从互联网发展以及数字金融两个方面对数字经济进行测度[46]。本文在已有研究的基础上,借鉴葛和平和吴福象的研究方法[45],选取数字经济基础设施、数字经济发展潜力、数字经济运用能力与数字经济发展环境四个一级指标和对应的二级指标对数字经济进行测度,并采用熵权法计算数字经济综合指数,具体测度指标如表1所示: 表1 数字经济综合测度指标 根据上文的测度指标与方法,本文测度出了2011-2019年各省数字经济的综合指数,并进行了相应的发展趋势分析和空间差异性分析①。分析结果表明,我国各省份的数字经济发展水平虽然在不断提升,但仍处于较低水平(大多数省份的数字经济综合指数低于0.4);不同省份数字经济的发展存在差异,其中东部省份的数字经济发展水平显著高于中部和西部。 2.碳生产率的测度 省级层面碳生产率的测度借鉴孙华平和杜秀梅的测度方法[47],使用各省GDP与各省碳排放总量的比值表示,公式见式(14): Cpdit=Gdit/Cdit (14) 式(14)中,Cpd为省级层面的碳生产率,Gd为省级层面的GDP,Cd为省级层面的CO2排放总量,由各省8种主要化石能源的消耗量折算得到。 3.制造业集聚(Mag)的测度 本文借鉴Combes的方法对制造业集聚进行测度[48],具体计算公式见式(15): (15) 式(15)中,Magi为省份i的制造业集聚水平,Oeis为省份i制造业就业人数,Oei为省份i的总就业人数,Oes为全国制造业就业人数,Oe为全国就业人数。 4.中介变量的测度 关于省级层面技术创新的测度,已有研究通常采用各省专利申请授权总数或各省研发投入总额进行表示[49],鉴于本文测度数字经济指标时已经使用专利申请授权数量,为防止出现变量共线性问题,本文参照宋洋的做法[1],使用人均R&D人员全时当量(使用各省R&D人员全时当量与各省总人口的比值表示)对技术创新(Tec)进行测度。结合相关研究[50],本文采用资源错配指数衡量资源配置效率(Rad)。本文借鉴葛立宇等的做法[33],使用各省第三产业产值与第二产业产值的比值对产业结构升级(Uis)进行测度。 5.控制变量的选取与测度 控制变量参照邵帅等的做法[51],选取人均收入水平(Iph,使用各省人均GDP表示)、城镇化水平(Url,使用各省城镇人口与总人口的比值表示)、产业结构(Ins,使用各省工业增加值与各省GDP的比值表示)、对外开放度(Fdw,使用各省进出口总额与GDP的比值表示)和市场化进程(Prm,使用各省非国有职工人数与各省职工人数的比值表示)。 2011-2019年各省数字经济测度指标的数据、省级层面碳生产率、制造业集聚的测度数据与省级层面控制变量的数据来自各省统计年鉴、《中国科技统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国人口就业统计年鉴》和北京大学数字普惠金融指数。除数字经济综合指数、碳生产率、制造业集聚与百分比类数据外,均进行取对数操作,以消除量纲的影响,主要变量的描述性统计结果如表2所示。 表2 主要变量的描述性统计结果 1.基准回归 本文进行了相应的LR检验、F检验和Hausman检验,检验结果均在1%水平上拒绝使用混合回归的原假设,为了保证结果的稳健性,同时报告了聚类稳健OLS的回归结果,回归结果见表3。观察回归结果可知,在逐个加入控制变量的过程中,数字经济对碳生产率的正向作用较为稳健,在加入所有控制变量后,数字经济每变动1%,碳生产率提升0.4275%,且该结果在1%水平上显著,证明假设1成立。关于控制变量,人均收入与碳生产率负相关,即人均收入水平越高,碳生产率越低,主要原因在于,人均收入越高的省份,其制造业通常更为发达,消耗的能源相对更多,从而降低碳生产率;城镇化水平虽与碳生产率负相关,但作用强度较小,且仅在10%水平上显著,即城镇化的发展对碳生产率的负向作用较小;产业结构与碳生产率负相关,即各省工业增加值越多,碳生产率越低,主要原因在于,工业是二氧化碳排放的主要来源,工业部门越多,其二氧化碳排放量越多,碳生产率越低;对外开放度则对碳生产率具有促进作用,即对外开放程度越高,碳生产率越高,这证明开放程度的提高并没有使我国成为“污染避难所”,可能的原因在于,开放程度提高有利于引进环保技术,从而达到节能减排的效果;市场化进程与碳生产率呈正向变动关系,这与邵帅的研究结果一致[51],即市场化发展能够改善要素的配置效率,减少能源损耗,提升碳生产率。 表3 省级层面回归结果 2.稳健性检验 为了保证研究结果的稳健性,本文一方面借鉴赵涛等的数字经济指标对省级层面的数字经济(Dec)重新进行测度[2],得到新的省级层面的数字经济发展水平并进行实证检验(检验结果对应表4第(1)列);另一方面,本文使用R语言爬取2011-2019年各省百度指数中“数字经济”“数字化”等与数字经济相关的词汇出现的数量,作为省级层面数字经济的替代变量进行稳健性检验(回归结果对应表4第(2)列)。观察表4可知,数字经济对碳生产率仍具有稳定的正向作用。 表4 稳健性检验结果 3.内生性问题 根据上文研究可知,数字经济与技术创新存在一定的互促效应,因此在使用式(10)实证检验技术创新中介传导效应的过程中,实证结果可能因数字经济与技术创新之间的内生性产生一定偏差。基于此,为了保证检验结果的可靠性,本文参照赵涛等和黄群慧等的做法[2][52],选取省级层面上一年度互联网用户数与1984年各省份所拥有电话数量的乘积作为工具变量,对数字经济与技术创新之间的内生性进行检验。数字经济的发展离不开信息技术的支持,而信息技术源于电话的普及,因此电话普及数量与数字经济的发展存在一定的正相关关系;然而,历史上电话普及数量对当今各省份技术创新的影响甚微,满足工具变量的排他性要求。内生性检验结果见表5第(1)列,其中LM统计量表明工具变量和内生变量之间存在相关关系,F统计量的结果显示拒绝存在弱工具变量的假设。观察回归结果可知,在使用工具变量进行回归时,数字经济对技术创新的正向作用仍在5%水平上显著。 表5为中介变量的中介效应检验结果,观察表5第(2)列可知,数字经济对碳生产率具有正向作用;观察表5第(3)(4)(5)列可知,数字经济与技术创新、资源配置效率和产业结构升级正相关;观察表5第(6)列可知,在同时纳入技术创新、资源配置效率与产业结构升级后,数字经济对碳生产率的正向作用有所减弱但仍在5%水平上显著,且技术创新、资源配置效率与产业结构升级对碳生产率的正向作用依然显著,表明技术创新、资源配置效率与产业结构升级对数字经济与碳生产率的正向关系起到部分中介的作用,即假设2成立。 表5 内生性问题及中介效应检验结果 1.空间相关性检验 本文采用空间杜宾模型检验数字经济对碳生产率的空间溢出效应,模型中既包括被解释变量的空间回归系数,也包括解释变量的空间回归系数,因此在进行空间面板回归之前需对被解释变量以及解释变量的空间相关性进行检验。本文采用ESDA中的全局空间自相关指数(Moran′s I指数)对数字经济与碳生产率的空间自相关性进行检验。表6为2011年与2019年数字经济与碳生产率的空间相关性检验结果,观察表中各个空间权重矩阵下的P值可知,数字经济与碳生产率均存在空间相关性,且均至少在5%水平上显著。观察系数可知,一方面,不同空间权重矩阵下,数字经济与碳生产率的空间相关性存在一定差异,其中数字经济的空间相关性在W3空间权重矩阵下最大,在W1空间权重矩阵下最小;碳生产率的空间相关性则在W1空间权重矩阵下最大,在W3空间权重矩阵下最小。另一方面,对比2011年与2019年数字经济与碳生产率的系数可知,数字经济与碳生产率的空间相关性均随时间的推进而不断下降。 表6 空间相关性检验 2.数字经济对碳生产率的空间溢出效应检验结果 表7为数字经济对碳生产率空间溢出效应的检验结果,观察δ1的回归系数可知,在W1和W2空间权重矩阵下,面板空间杜宾模型的回归结果显示,碳生产率存在空间溢出效应,而在W3空间权重矩阵下,碳生产率的空间溢出效应并不显著。这表明碳生产率的空间溢出效应与各省之间距离的相关性较强,而与各省经济环境的相关性较弱。主要原因在于,一方面,二氧化碳可能会在相邻省份与距离较近省份之间流动,从而影响碳生产率;另一方面,相邻省份和距离较近省份之间的碳减排技术会通过学习效应相互影响,从而形成空间溢出效应。观察δ2的回归系数可知,在所有空间权重矩阵下,数字经济均对碳生产率具有空间溢出效应,即数字经济的发展不但可以提升本省的碳生产率,而且能够对其他省份的碳生产率产生正向作用,证明假设3成立。主要原因为,数字经济的发展能够打破地理空间的限制,通过信息技术实现碳减排技术的跨空间传输,从而产生空间溢出效应。 表7 空间杜宾模型回归结果 根据理论分析,制造业集聚可能对数字经济与碳生产率的关系存在非线性调节作用,因此需要运用门槛效应模型进行检验,在进行门槛回归前首先需确定制造业集聚是否存在门槛效应,以及是否存在多个门槛值,因此需要对制造业集聚进行门槛检验。检验结果见表8,观察检验结果可知,制造业集聚存在单一门槛,且在5%水平上显著,门槛值为0.4882。 表8 门槛效应检验 表9为数字经济对碳生产率的门槛效应回归结果。观察表9可知,当制造业集聚水平小于0.4882时,数字经济对碳生产率具有正向作用,其回归系数为0.5012,在1%水平上显著,通过对比表3第(6)列与表9第(1)列的回归系数可知,当制造业集聚水平小于0.4882时,制造业集聚能够加大数字经济对碳生产率的正向作用。当制造业集聚水平大于或等于0.4882时,数字经济对碳生产率仍然具有正向作用,但第(3)列的回归系数小于表3第(6)列的回归系数,即当制造业集聚水平大于或等于0.4882时,制造业集聚会削减数字经济对碳生产率的正向作用。综上可知,制造业集聚对数字经济与碳生产率的关系具有非线性调节作用,故假设4成立。 表9 门槛效应回归结果 本文通过分析数字经济、制造业集聚与碳生产率之间的作用关系及传导机制,并结合2011-2019年省级面板数据实证检验了数字经济、制造业集聚对碳生产率的影响。主要研究结论包括:(1)数字经济的发展对碳生产率的提升存在正向作用。(2)技术创新、资源配置效率与产业结构升级对数字经济与碳生产率的正向关系具有中介传导作用。(3)数字经济对碳生产率的正向作用存在空间溢出效应,即各省数字经济的发展不但有利于本省碳生产率的提升,而且能够通过空间溢出效应提升其他省份的碳生产率。(4)制造业集聚对数字经济与碳生产率之间的正向关系存在非线性调节作用,即当制造业集聚水平低于门槛值时,有利于增强数字经济对碳生产率的正向作用;当制造业集聚水平高于门槛值时,则会削减数字经济对碳生产率的正向作用。 结合研究结论,本文给出如下建议:(1)加大数字经济的发展投入。数字经济具有促进经济发展与提升碳生产率的双重功效,而我国数字经济的发展速度虽然较快,但发展水平仍然较低,且东部与西部数字经济的发展水平存在较大差异,不利于我国经济的协调发展。基于此,应当进一步加大数字经济的发展投入,尤其是中西部数字经济基础设施建设的投入,从而缓解我国区域发展不协调问题并加快我国经济向高质量与可持续发展模式转变的步伐。(2)提升中西部省份制造业集聚水平。尽管制造业集聚对数字经济与碳生产率的正向关系具有非线性调节作用,即制造业集聚程度过高可能导致收入效应、规模效应与拥挤效应,从而削减数字经济对碳生产率的正向作用,但当前我国仅有少数处于东部省份的制造业集聚水平超过门槛值,我国绝大部分省份的制造业集聚水平仍然较低,因此,一方面应当促进制造业集聚水平较高省份的产业转移,减缓收入效应、规模效应与拥挤效应对数字经济与碳生产率正向关系的削减效应;另一方面,应当打破中西部产业融合壁垒,提升中西部省份的制造业集聚水平,充分发挥制造业集聚对数字经济与碳生产率正向关系的促进作用。(3)增加企业数字经济及碳减排技术的研发投入。技术创新是数字经济促进碳生产率提升的重要途径,而原始创新主要来自企业,因此应当加大企业对数字经济以及碳减排技术的研发投入,促进数字经济对企业创新的正向作用,在提升企业经济效益的同时,提升碳生产率。 注释: ①因西藏的数据缺失较多,故删除西藏样本,且不包含港澳台数字经济的测度。限于篇幅,测度结果与空间差异性分析备索。(二)变量选取与测度

(三)数据来源

五、实证检验

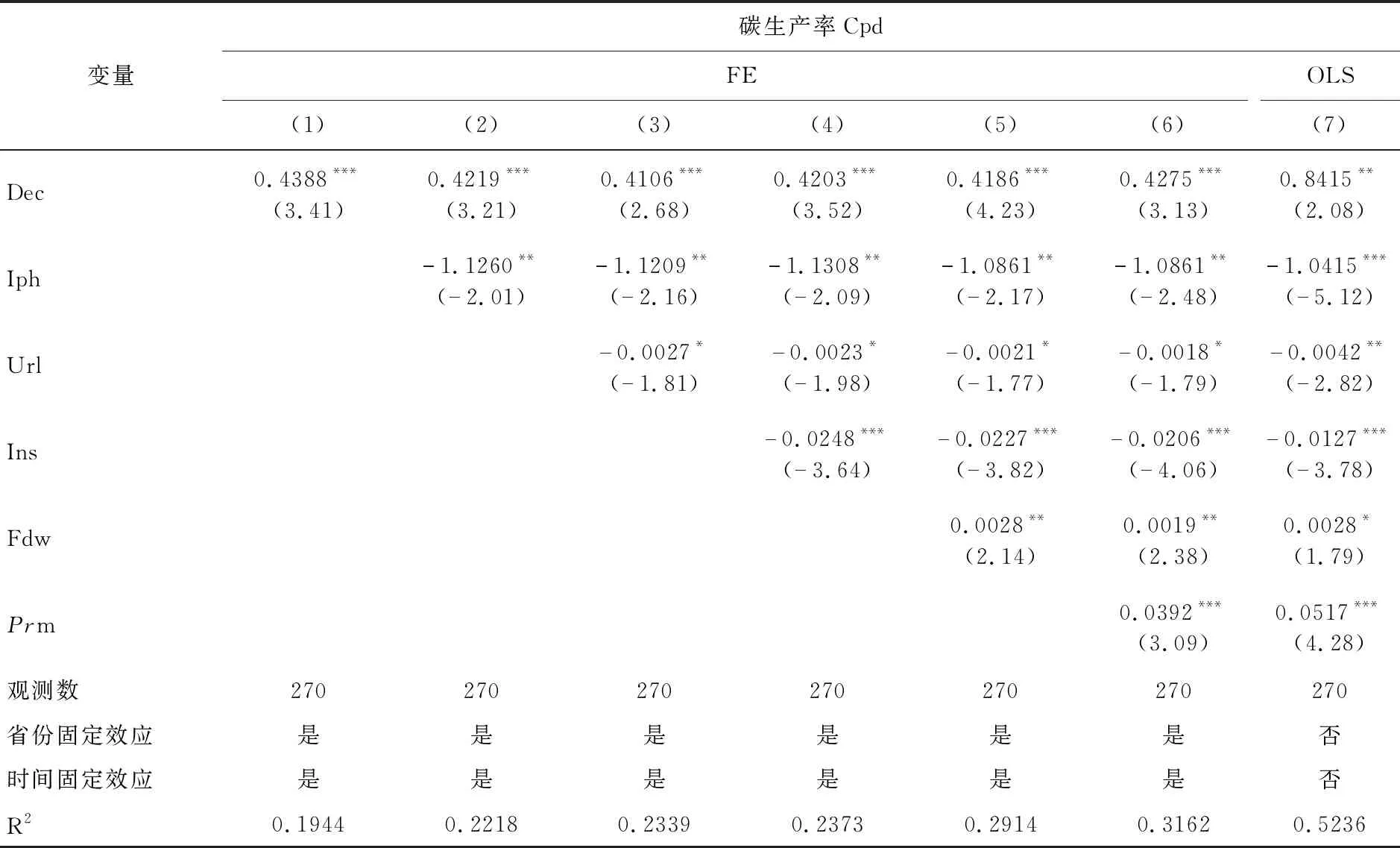

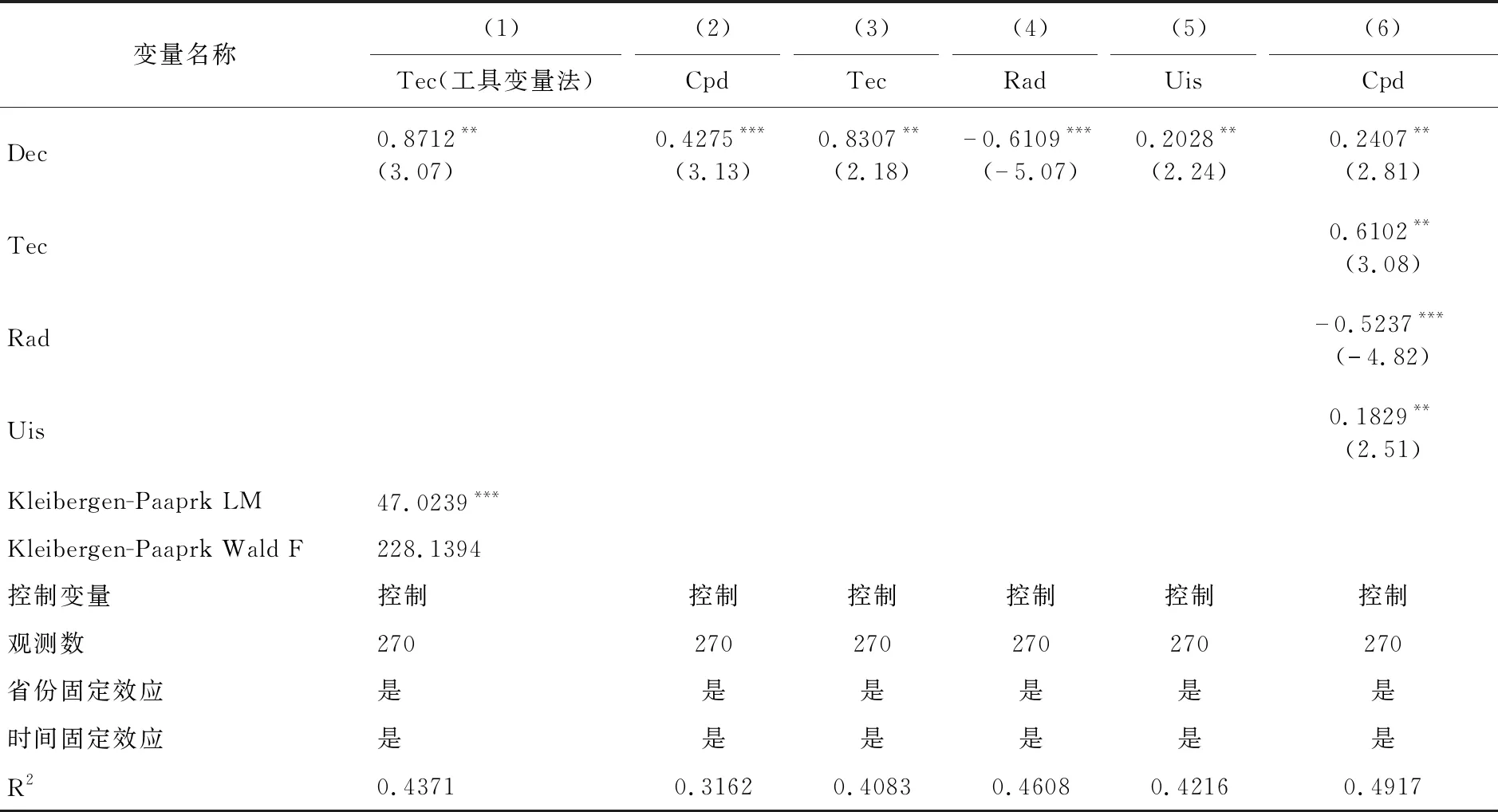

(一)数字经济与碳生产率关系的检验结果

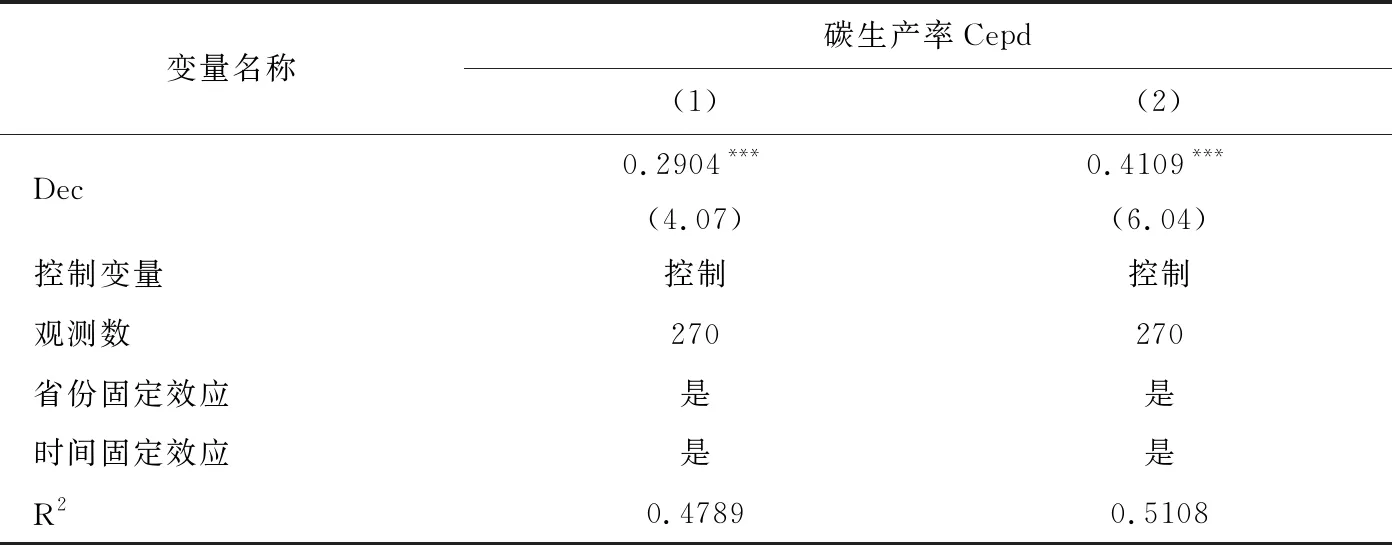

(二)中介效应检验

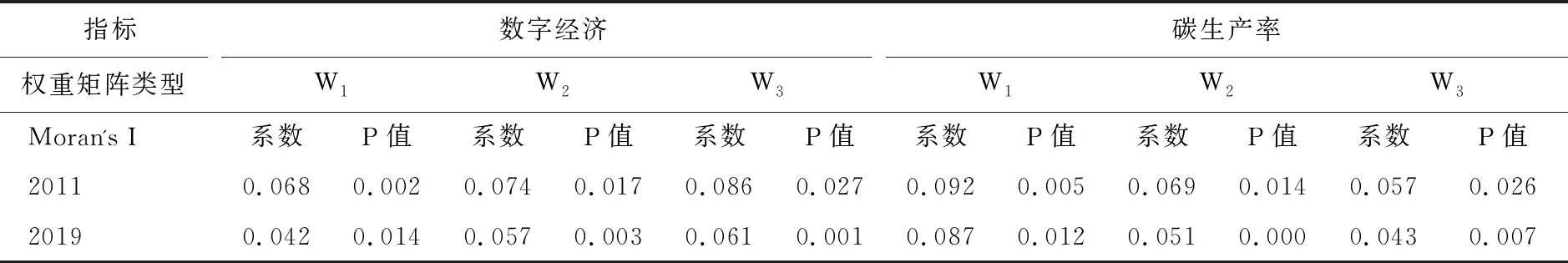

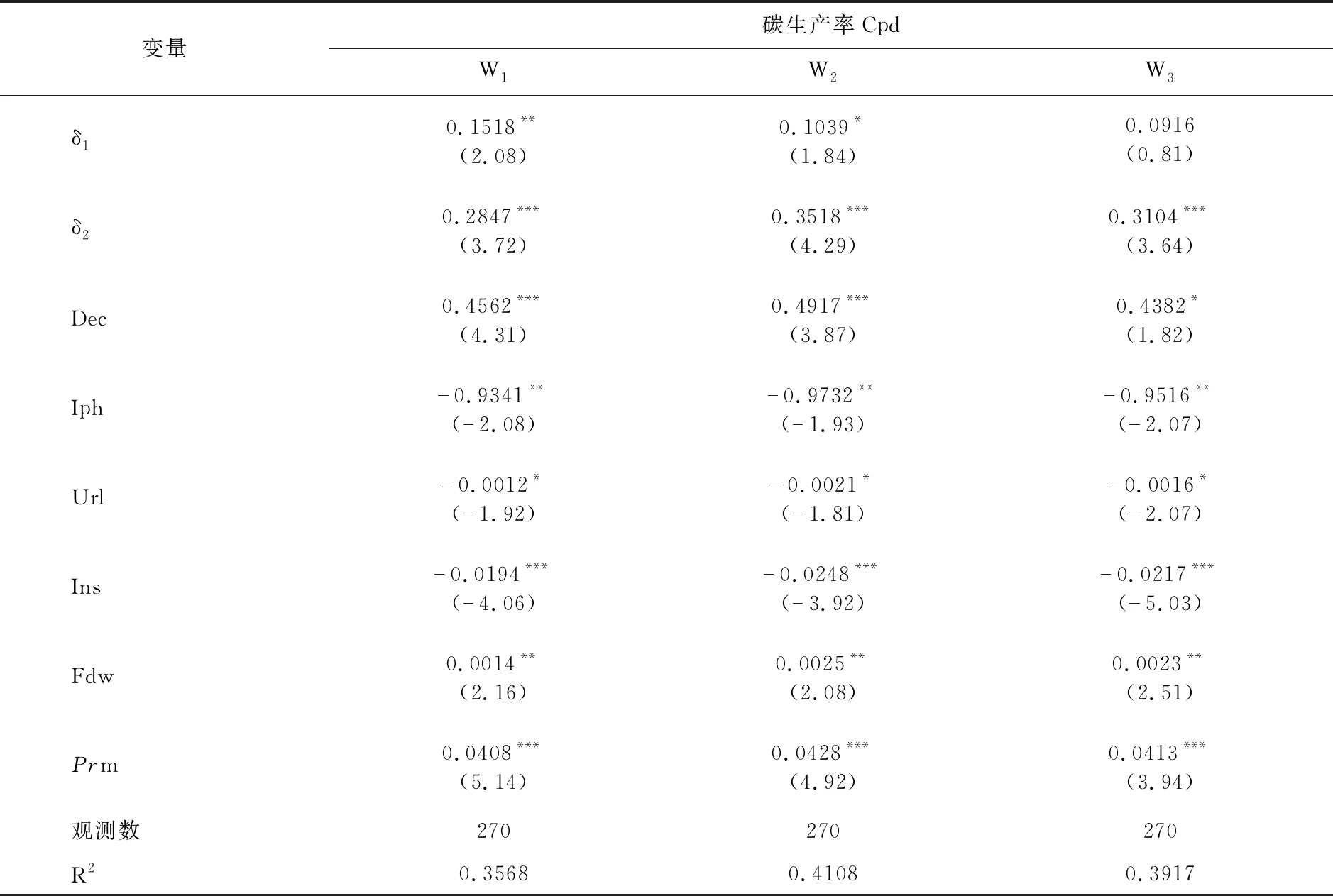

(三)数字经济对碳生产率影响的空间溢出效应检验

(四)制造业集聚对数字经济与碳生产率关系的非线性调节检验

六、研究结论与政策建议