证实“三种音阶” 定论“同均三宫”

●刘永福

(扬州大学音乐学院,江苏·扬州,225009)

“同均三宫”作为一个“律声系统”概念,包含“同均”与“三宫”两种内涵,前者强调“七律为均”,后者指代“三种音阶”。亦即,同一个七律(同均)可以作为三种七声音阶(三宫)的音高标准。无论是赞同说还是否定论,都必须围绕这两个核心要素开展论辩,任何脱离“同均”与“三宫”两种内涵的过度解读,都因有悖其基本的逻辑规则,而导致问题久拖不决。

关于“七律为均”及其“律声系统”关系,历朝历代都有其相关的文献记载。《国语·周语下》曰:“律所以立均出度也;……故以七同其数,而以律和其声,于是乎有七律。”[1](P59-61)其中的“立均出度”,不仅明确了“律”与“均”之间的内涵关系以及“均”的音高标准作用,同时强调了“七”这个数字及其“以律和其声”的“律声关系”问题。关于“七律为均”的重要性,唐《乐书要录》记载:“夫曲由声起,声因均立。均若不立,曲亦无准”。关于如何“立均”,该文献依据“三分损益法”对此作了全面阐述。即:“十一月黄钟均:黄钟为宫,太簇为商,姑洗为角,蕤宾为变徵,林钟为徵,南吕为羽,应钟为变宫;六月林钟均:林钟为宫、南吕为商、应钟为角、大吕为变徵、太簇为徵、姑洗为羽、蕤宾为变宫;……”[2](P153-154)。该文献不仅详细记述了“十二均”中的每均七律及其律声关系,而且系统揭示了“八十四调”的生成原理,其中的重要内涵之一,就是“七律”为“一均”。此后,历代都有“七律为均”的相关文献记载。如,朱载堉《律吕精义》中明确记载:“律吕有十二个,用时只使七个是也。假如黄钟之均,则黄生林,林生太,太生南,南生姑,姑生应,应生蕤”[3](P928)。另有“黄钟一均惟用七律”[4](P346)“七律者黄钟一均之律也”[4](P471)等等。上述史料足以证明,“七律为均”作为“同均三宫”的主要内涵之一,是中国古代乐学理论中的固有概念,并非黄翔鹏的发明创造,故无需争辩和否定。

黄翔鹏在解释“同均三宫”概念时曾多次明确强调,“‘同均三宫’是三种音阶”[5](P68),即古音阶、新音阶和清商音阶。由于“七律为均”是古代乐学理论中的固有概念,“三种音阶”(三宫)的存在与否,成为解决“同均三宫”问题的根本和唯一。如果能够证实“三种音阶”的真实存在,就意味着“同均三宫”问题的解决。

一、乐学理论中的“三种音阶”

由于古代乐学理论以“三分损益法”为生律标准,“雅乐七声”是其唯一的音阶形式,历代官方史料中并没有其它两种音阶的明确记载。关于“三种音阶”的全面系统研究肇始于20世纪二三十年代,一定程度上说是受西方大小调理论影响的结果,以王光祈、杨荫浏、黎英海等乐律学家为代表。

王光祈《中国音乐史》一书,专设了“调之进化”[6](P77+96+144)等内容,明确使用了“雅乐调”和“燕乐调”等概念。其中,除了通过“七种组织形式”对含“变徵”与“变宫”的“雅乐七音调”进行梳理外,还对含“清角”与“闰”的“燕乐七音调”进行了揭示。关于“燕乐调”中的“二变之音”书中写到:“‘变’为‘清角’非‘变徵’,‘闰’为‘清羽’非‘变宫’。”在谈及“二簧西皮梆子各调”等内容时,该书还采用“工尺字”对“雅乐调”与“燕乐调”之结构关系进行了示例。正是王光祈“雅乐调”和“燕乐调”概念的提出,成为日后“雅乐音阶”和“燕乐音阶”理论形成的基础。

杨荫浏先生是近代以来第一位全面系统揭示和论证“三种音阶”的音乐史学家和乐律学家。自20世纪20年代开始,杨先生便逐步开展了对中国传统乐调理论的研究,先后提出了三种七声音阶的观点,并分别对其进行了命名。在《中国音乐史上新旧音阶的相互影响》[7](P82-92)一文中,杨先生首次提出“异种音阶的同时并存问题”,阐发了七声音阶的两种不同结构形态。一种是两个半音音程分别“在四度与五度及七度与八度之间”的七声音阶。由于历代官方文献所记载的都是这种音阶,杨先生便将其命名为了“旧音阶”或“古音阶”;另一种是两个半音音程分别“在三度与四度及七度与八度之间”的七声音阶,因为“这种音阶与今日通行之大调全音阶一般无二”,杨先生便将其命名为了“新音阶”。尤为重要的是,在这篇文章中,杨先生首次揭示了新、旧两种七声音阶共用同一个七律的问题。杨先生说:“旧音阶黄钟宫的七律,个个都用,但把调首移在林钟律上,这便成了林钟宫的新音阶。”20世纪50年代初,杨荫浏先生在《中国音乐史纲》一书中还提到了隋唐时期所出现的第三种七声音阶,即“俗乐所用的音阶”,其结构“是以旧音阶的二度为主调音,半音在三度四度,与六度七度之间”,杨先生将这种音阶命名为“俗乐音阶”或“清商音阶”。认为,“这种音阶至今仍不失为一种最普通的音阶”。同时强调,“清商音阶的流行,是自然的结果,并不一定需要外来的影响”[8](P179-182)。同样值得注意的是,杨先生所说的“以旧音阶的二度为主调音”,仍然说的是“俗乐音阶”与“旧音阶”共用同一个七律的问题。由此可见,三种七声音阶可以共用同一个七律的现象,早在20世纪四五十年代就已经被杨荫浏先生所揭示。

“1959年,黎英海先生在《汉族调式及其和声》一书中,始将杨荫浏提出的三种音阶改称为‘雅乐音阶’、‘清乐音阶’和‘燕乐音阶’”[9]。其中,黎先生还借用同一个七律对三种七声音阶进行了系统揭示,同时结合作品实例,论证并强调了三种七声音阶的各自属性及表现特征,从而奠定了三种七声音阶的理论及实践基础。此后,雅乐、清乐、燕乐三种七声音阶便被写进了各级各类乐理教科书中,时至今日仍在被广泛传播。关于“三种音阶”的属性特征,黎英海先生特别强调,“不能纯粹从音阶的比较上去分析了解这些不同类型的音阶(调式),不能把三者混为一谈。这三种类型的七声音阶实际上是由五声音阶中加进了不同的半音关系而形成的”,“三种不同类型的调式,虽然音阶看起来相同,但调式的意义却不一样”,“因为它们五声骨干不同,故不能把‘正音’和‘偏音’等同起来,这是从听觉上就能解决的,所以我们要了解到七声和五声的这种关系,不要把七声孤立地脱离了五声来看,更不能单纯从音阶比较来看调式。这是我国民族五声性调式的特殊问题”[10](P28-29)。

20世纪60年代初,赵宋光先生从乐学原理的角度,对“三种音阶”进行了探讨。他认为,“七声音阶是五度相生六次的结果,也就是在‘五音’的基础上或向两端各再相生一次,或向某端再相生两次。这样,从五声音阶发展为七声音阶就有三种方式。一种是,从五音向属方面和下属方面各再相生一次,即既附加变宫,又附加清角。另一种是,从五音向属方面再相生两次,即不但附加变宫,而且附加变徵。再一种是,从五音向下属方面再相生两次,即不但附加清角,而且附加清羽。”赵先生特别强调,“这样三种七声音阶,如果不是以五声音阶为基础来理解,那就似乎是:古音阶的商调式‘等于’新音阶的徵调式,又‘等于’俗乐音阶的宫调式。所谓‘三种’形式,似乎不过是历代名称的变迁所造成的混乱而已。如果理解成这样,那就毫无意义了。实际上事情完全不是这样的。这三种音阶的不同,不仅不是名称的不同,也不是历史的陈迹,而是至今仍然在汉族民间音乐中存在着的现实情况”[11](P144)。

总之,“三种音阶”的称谓及乐学原理,早在20世纪五六十年代就已经形成,并在长期的音乐实践中得到了应用和检验。“同均三宫”只是在此基础上对其中的某种可能性所作的概念界定,是对“三种音阶”原理与技法的进一步发展和完善。

二、数理结构中的“三种音阶”

“同均三宫”发表不久,有学者便对三种七声音阶提出“证伪”。其主要观点是:“事实上,用三种七声音阶表述同一对象,具体到调式这一层次上,除了唱名的变易外,并不影响其旋律实质(如新音阶商调式、清商音阶徵调式、古音阶羽调式,三者音阶名称不同,结构实质却并无二致)。既然同一对象用三种音阶表述均不失真,那么划分三种音阶的意义何在?它们的形式差异岂非徒有其表了么?简言之,三种七声音阶的形式‘差异’,实际上并不实在,一落实到音乐实体上,便具有了互可替换的同一性,所谓‘差异’也就随之荡然无存了。”[12](P154)这种“理论上的证伪”,是典型的“七律”混同于“七声”的例子,也正是黎英海、赵宋光二位先生早年针对“三种音阶”问题发出的学术忠告的具体反映。对此“证伪”,只要从调式属性及音列结构的角度稍作分析就会得出否定性结论。

初学乐理的人都懂得,C自然大调音阶与C宫清乐音阶,虽然共用同一个七律,而且“结构实质”也“并无二致”,但音阶属性和调式意义却完全不同。前者属于西方大小调音乐体系,后者体现的是民族调式音乐风格,二者根本不存在所谓的“互可替换的同一性”。所谓的“结构实质”只是一种表象,旋法及乐调风格才是决定音阶及调式属性之根本。如果只是因为“新音阶商调式、清商音阶徵调式、古音阶羽调式”的“结构实质却并无二致”,就认为商调式、徵调式、羽调式具有“互可替换的同一性”,那么,“调式”概念的存在将变得毫无意义。

除了“理论上的证伪”外,“同均三宫”的反对者还试图通过“实践上的证伪”对三种七声音阶提出否定,其结论是:“所谓‘古音阶’与‘清商音阶’之名,实为自然七声最为典型的两种转调形式的曲解或附会。”[12](P157)同样道理,如果“两种转调”说能够成立的话,千百年来所形成的民族调式风格问题,就真的“荡然无存了”。对于所谓的“两种转调”说,仍然可以通过音律逻辑关系加以辨证。

从“律声关系”等“数理因素”来说,“三种音阶”的差异主要体现在所含“偏音”以及正、偏音所处位置的不同。如果将原“古音阶”或“清商音阶”的曲调改记并认定为“新音阶”,“正声”与“变声”的关系将会发生根本性变化,其“阶名”的性质及功能将被彻底否定,进而导致原有“民族调式音阶理论”的极度混乱。众所周知,对于“五正声”来说,它们并非普通的“阶名”,其“调名”(调式)之意更为重要,是其根本内涵之所在。三种七声音阶中的宫、商、角、徵、羽五种调式,各有其不同的表现风格,绝不能通过“转调形式”进行所谓的“互可替换”。尤为重要的是,如果将原本属于“古音阶”或“清商音阶”的乐曲认定为“新音阶”,某些“调式”将不复存在。对此,我们可以通过下面两个作品实例作进一步论证。

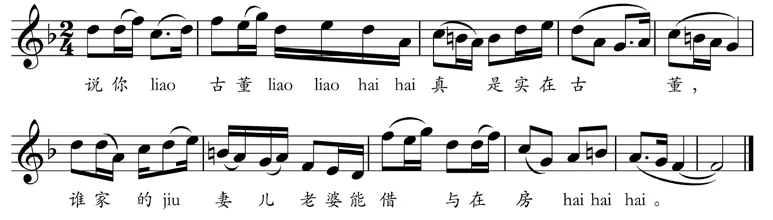

谱例1:《借妻》山西祁太秧歌①

谱例1是一首采用“古音阶”记谱的乐曲,其调式性质十分明确,即“古音阶F宫调式”。如果将该乐曲按“新音阶”重新记谱(见谱例2)和认定,原本属于“古音阶”的“宫”(调式主音)则转换成了“新音阶”的“清角”,其“调式”不复存在。

谱例2:

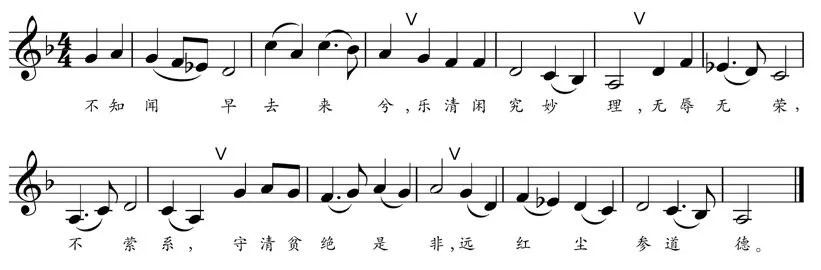

谱例3:《双雁儿》[集贤宾]套曲《叹世》第五曲①

谱例3是一首采用“清商音阶”记谱的乐曲,其调式性质仍然十分明确,即“清商音阶A角调式”。如果将该乐曲按“新音阶”重新记谱(见谱例4)和认定,原本属于“清商音阶”的“角”(调式主音)则转换成了“新音阶”的“变宫”,其“调式”同样不复存在。

谱例4:

以上两个作品实例足以说明,“古音阶”和“新音阶”在体现音阶属性及调式风格方面,具有无可替代的独特性和唯一性,并非“形式差异”那么简单,更不是人为的“曲解或附会”。如果一律将它们视为“新音阶”,不仅“原曲的既有韵味”遭到破坏,更重要的是,乐曲的调式类别及风格特征将难以认定和言说。我们总不能为了否定“同均三宫”,再搞出“清角调式”“变宫调式”等各种以“偏音”为“主音”的“调式”来。仅此一点,“三种音阶”已经得到明确和证实,并不像“同均三宫”的反对者所说,“三种音阶”的区分纯属记谱形式的变化,其实质依然只有一种音阶[13](P38)。对于谱例1和谱例3来说,“古音阶”和“清商音阶”是其唯一的选择。相信,没有人会采取谱例2和谱例4的形式来记谱。关于“阶(调)名”的变化规律以及“三种音阶”的表现形态,我们仍然可以通过“数理结构”作进一步解读。

如前所述,“同均三宫”只是从律声关系的角度揭示了三种七声音阶可以共用同一个七律的现象(可能性),但并不是说每个“七音列”无论何种情况下都可以作为三种七声音阶的音高标准,明确这一点,对进一步认知三种七声音阶的律声系统关系至关重要。三种七声音阶可以共用同一个七律,是针对“均”与“宫”两个层次而言的,如果具体到“调式音阶”的层次,因“调式主音”不同,可以产生三种不同的结果。即,“一均·一宫(阶)·一调”“一均·两宫(阶)·两调”“一均·三宫(阶)·三调”。以“F 均”(F-C-G-D-AE-B)为例:如果以“F”为“主音”(调头)排列成“调式音阶”(F-G-A-B-C-D-E-F),只能形成“一均·一宫·一调”,即“古音阶F宫调式”(参见谱例1)。同为“一均·一宫·一调”的还有以“B”为“主音”的“B-C-D-E-F-G-A-B”,即“清商音阶B角调式”。如果以“C”为“主音”排列成“调式音阶”(C-D-EF-G-A-B-C),可形成“一均·两宫·两调”,即“古音阶C徵调式”和“新音阶C宫调式”。同为“一均·两宫·两调”的还有以“E”为“主音”的“E-F-G-A-B-CD-E”,即“新音阶E角调式”和“清商音阶E羽调式”。只有以“G”“D”“A”分别为“主音”排列成“调式音阶”,各自才有可能形成“一均·三宫·三调”。即:“G-A-B-C-D-E-F-G”可分别形成“古音阶G商调式”“新音阶G徵调式”“清商音阶G宫调式”;“D-EF-G-A-B-C-D”可分别形成“古音阶D羽调式”“新音阶D商调式”“清商音阶D徵调式”;“A-B-C-D-E-FG-A”可分别形成“古音阶A角调式”“新音阶A羽调式”“清商音阶A商调式”。这也就是所谓的“同均三宫十五调”。在下之所以反复强调,“同均三宫”只是一种可能性存在,而非“必然性”,其道理就在于此。

以往,“同均三宫”的反对者,一方面认为“均主等于宫”,另一方面又否认“古音阶”的存在。通过对“同均三宫十五调”的数理结构分析可以得出结论,以上两种观点是自相矛盾的。既然认为“均主等于宫”,首先就应该承认“古音阶”的存在。反之,如果否认“古音阶”的存在,也就不存在“均主等于宫”的问题,因为“新音阶”的“宫”与“均主”之间根本不具有“律声关系”的相互依存性。所有这些再次证明,三种不同的七声音阶,各自不仅具有鲜明的“旋法”及“调式”特征,而且在音列结构上也有其独特性和唯一性,所谓“并无二致”以及“两种转调”等谬说均不能成立。

三、借调记谱中的“三种音阶”

为证明“‘古音阶’与‘清商音阶’之名实为自然七声最为典型的两种转调形式的曲解或附会”,“同均三宫”的反对者还试图通过借调记谱问题对三种七声音阶提出否定。其中最具争议的就是“清商音阶”的记谱问题。比如,针对陕北民歌《高楼万丈平地起》,有“同均三宫”的反对者认为,“此曲现在所刊行的乐谱一般取清商音阶形式,而将其他两种排除,但这种选择却没有充足的令人信服的理由”,因为该乐曲“前后见有新音阶、清商音阶、古音阶三种不同记谱”。最终认定,如果将其“改为新音阶更自然更有说服力”[13](P20)。在下以为,对于《高楼万丈平地起》这类乐曲的宫调定性,采用“数理逻辑”的方法,可以说是最无争议的认定,其谱例3 就是最好的例证。但是也必须承认,对于有些“清商音阶”(包括其它两种音阶)的曲调,其“调式”的认定,很大程度上取决于“听觉感悟”。正因为如此,才会有“借调记谱”现象的产生。

无需否认,“借调记谱”既是一种普遍现象,又是一种无奈之举,试图通过“借调记谱”否定“三种音阶”非明智之举。一味在“三种记谱”的孰是孰非问题上争来辩去、各说各话,不是解决问题的根本方法,永远不会达成应有的共识。应该通过“逻辑思辨”的方法,认知“借调记谱”与“三种音阶”之间的辩证关系,即通过“逆向思维”的逻辑方法重新认识“借调记谱”问题。在下的观点是,一个七声音阶的乐曲之所以会出现“三种记谱”的现象,其根本原因就在于一个七音列有三种“宫角关系”选择的可能,如果没有了“三宫”,就不会出现“三种记谱”的现象,这是一个简单的逻辑问题。以往,学界所熟知的“借调记谱”,实际上就是“借宫记谱”。也正是因为一首七声音阶的曲调存在“三种记谱”的现象,才促推了“同均三宫”理论的产生。

在《中国传统音调的数理逻辑》一文中,黄翔鹏先生曾结合早年自己在记谱问题上的失误,专门对“三种记谱”问题进行了诠释。指出,“七个音都出现时,似乎不大容易游移了,因为五度链把它框住了,其实不然。其原因在于:三种音阶的关系,在诸音齐备的条件下也是一样的。比如这首曲子(引者注:指《农业社四季调》),七音俱全,依然可以作三种记谱。中国音乐的复杂性就在这里”[14](P869)。仔细品读黄先生的这篇文章不难理解,他所说的“可以作三种记谱”,并不是在强调“三种记谱”都是正确的,否则,也就不会说“原来的记谱是错误的”,而是通过“可以作三种记谱”之表象,强调民间曲调中的宫调定性问题,提示和告诫搞“音乐集成”的同志,在记谱过程中要注意“同均三宫”问题,切勿把“清商音阶”的徵调式听记成“新音阶”的商调式。从这个意义上说,“同均三宫”的提出具有无可厚非的理论和实际应用价值。试图通过“三种记谱”否定“三种音阶”,进而否定“同均三宫”,“是理性思维能力薄弱的表现”[15],是对“同均三宫”理论的最大误解。

关于“借调记谱”问题,赵宋光先生早年立足律声系统关系所阐发的一些观点值得我们思考。赵先生说,“在通常情况下,变徵记谱作#4,清羽记谱作b7。有人就把这三种音阶的不同归结为记谱的不同:认为只要出现#4,就是古音阶;出现b7,就是俗乐音阶;要是4、7都是本音,就是新音阶。这是不确切的。有这种观念,就不免要受记谱的蒙蔽”。为此,他举例说,“《刘志丹》的记谱是用4、7本音的,‘7’却是变徵,因为‘4’是正音。《苦相思》的记谱有#4,这‘#4’却是变宫,因为‘1’也是附加音。《十八姐担水》的记谱有b7,这‘b7’却是清角,因为‘3’也是附加音。所以说,调式形态的不同可以不表现为记谱样式的不同,记谱样式的不同也不一定意味着调式形态的不同。当然,我们可以定出记谱办法的标准规格,使其达到一致。”[11](P145)

另外,就“清商音阶”来说,今天我们所看到的乐谱(包括简谱和五线谱)记谱,属于近现代以来西方大小调传入我国的产物,记谱者无疑都受到过西方大小调理论的熏陶和影响。按理说,在这种大环境下,记谱者应该更崇尚“新音阶”,如果对某些“民间音调”没有一种特殊的听觉感悟,相信不会采用“清商音阶”记谱。它的存在不是单纯的“借调记谱”那么简单,而是“听觉感悟”的结果。因此,任何人都不能仅通过“数理结构”便对此予以否定,更不能成为否定“同均三宫”的理据。即使是“同均三宫”的反对者也并非对三种音阶都持否定态度。比如,有反对者就认为,“三种传统七声音阶关系紧密,彼此有几种调式在谱面上结构相同,在确定调式调性和记谱等方面,有时确实比较困难,但并不能因此而否定变徵、清羽音阶的存在”。甚至对“具有可替换的同一性”等观点提出批评[16]。同时“提请人们注意”,“从出土文物和古籍记载可以得到证实,在南北朝苏祗婆传入龟兹音阶前,古代中国早已存在含有Fa和bSi音的七声音阶”[17]。可见,中国传统音乐中“清商音阶”的存在是音乐学界早已形成的共识。如前所述,“古音阶”和“清商音阶”不仅“音列结构”有其“独特性”和“唯一性”,而且“调式风格”更是“新音阶”所无法替代的。对于“音乐艺术”来说,“听觉感悟”是理性思维的基础,试图通过“结构实质却并无二致”予以否定,有违“听觉艺术”的思辨规律和本质特征,因而不能成立。

尤其需要强调的一点是,“九声系统”(阶名)的客观真实性,决定了“借调记谱”现象以及“三种音阶”的存在。如果没有了“九声阶名”,也就不存在“借调记谱”以及“三种音阶”问题。以往,“同均三宫”的反对者一方面认为,“以商音为中心轴”产生“九声系统”(阶名),即:“闰←和←宫←徴←商→羽→角→变→中”;另一方面却又极力否定“三种音阶”,其做法有悖基本的逻辑认知,其“证伪”并不成立。

总之,“借调记谱”是一个相对复杂的问题,只能通过音调数理逻辑与听觉感悟相结合的方法加以解决。用赵宋光先生的话说,“在一个调域里,有三处大三度小六度音程关系。哪一处具有宫角身份?这取决于旋律形态,而不是可以脱离旋律音调来议定的。”[15]另外,调式音阶属性的不同,使得音与音之间在“律高”上存在一定范围的“变通性”,这种“变通性”正是不同音乐风格的魅力所在,主要由人的内心听觉以及地域、语言、情感等非“数理因素”所决定,并不受技术理论的制约。因此,不能将乐曲中的调式种类及其乐调风格的变化,看作是纯粹的“音列结构”的转换。反观“借调记谱”中的“三种音阶”现象,使“同均三宫”理论的正确性得到了进一步证实。

四、乐调实践中的“三种音阶”

中国传统音乐中究竟存不存在“三种音阶”,通过前面的一系列论证,答案是肯定的。为使问题的讨论更深入,更有说服力,本文将于会泳先生60多年前所发表的《关于辨别调式问题》[18]一文中的主要观点予以呈现,力求通过此,使乐调实践中的“三种音阶”问题得到进一步证实。在该文中,于会泳先生通过三个音乐作品实例对“三种音阶”共用同一个七律的现象进行了揭示。这种直接采用三首作品所作的乐调实践研究,在杨荫浏、黎英海等人的论著中是从没有过的。在探讨解决“同均三宫”问题的当下,重识于会泳先生60多年前所发表的这篇有关“七律”与“三宫”的文章,对于“同均三宫”问题的解决,其意义特别重大。在这篇文章中,于会泳先生虽然没有使用“均”这个术语,但却反复强调了“一个(种)音列”(即七音列)的问题。于先生说:“在七声音阶范畴中,一种音阶排列形式不但有两种而且可能有三种不同调式的解释。例如下面一个音列,我们一看就知道它是在D音上排列成的七声音阶。”(见谱例5)

谱例5:

对此,于先生从正反两方面解释说:“它是D音上的什么调式呢?我估计有许多人会不假思索地把它只肯定为:商调式(即:七声d商调),而不会去想想它是否有构成另外若干种调式的可能。可是当我们比较地分析了下面三个实例的具体旋法以后,答案便会立刻得出。”

谱例6:榆林小曲《走西口》

谱例6为“新音阶D商调式”。

谱例7:辑安鼓吹乐《半幅銮驾》的引子段

谱例7为“古音阶D羽调式”。需要强调的是,从第4、5、6、8小节中的“羽-宫”(小三度)关系(尤其是最后一小节的“小三度”关系的“装饰性结音”)来看,该乐曲无疑属于“古音阶”。

谱例8:秦腔《秦香莲》中一段

谱例8为“清商音阶D徵调式”。

针对以“D”为“调式主音”的“音阶排列形式”,于会泳先生进一步解释说:“由于五声骨干不同,因而就区别为代表不同宫调系统、不同的七声音阶结构类型的三种不同调式”,或称“一个音列三种调式”。分别是:“自然七声音阶的商调(d商调)”“用变徵的七声音阶的羽调式(d羽调)”和“用闰音的七声音阶的徵调式(D徵调)”。这就是于会泳先生早在60多年前所论证的“一个音列三种调式”的主要内容。另需说明的是,于会泳先生之所以会选择以“D-E-F-G-A-BC-D”作为“三种音阶”音高标准的乐曲,就是因为这种音阶排列可以体现“三宫”。同理,黎英海先生在阐述“三种不同类型的调式”问题时,所例举的是“DE-#F-G-A-B-C-D”的音阶排列,以此体现古音阶D商调式、新音阶D徵调式和清商音阶D宫调式。这与前面所揭示的有关“数理结构”中的“一均·三宫·三调”内容完全一致。因此毫不夸张地说,谱例6、7、8既是对乐调实践中“三种音阶”的存在所提供的最佳例证,也是对“同均三宫”原理的最好诠释。

结 语

由于缺乏对概念内涵属性的根本性认知,近四十年来,“同均三宫”始终遭到一些学者的批评和非议,无形之中延缓了问题的解决。“在那些批评的声音里,多数并没有真正理解这里边的内涵,也有的只是抓住了黄先生表达不够完善的地方,而忽略了这个逻辑概括的核心”。从音律逻辑的角度讲,“同均三宫”所“概括的是七个依次相生的音在乐学逻辑上的所有可能性”,“无论第三种音阶是否存在,也无论这三种组合方式在传统乐曲中是否能找到完备的实例,它们的逻辑关系都是存在的”。由此可见,“三种音阶”可以共用同一个七律的现象,的确不是黄翔鹏的发明创造,而是传统音乐(包括史料)中本来就有的,只是过去的很多提法仅停留在现象描述层面,远没有上升到学理的抽象[19]。为此,在下曾多次强调,黄翔鹏“同均三宫”理论的最大贡献,并不在于其概念本身,而是黄先生在解读“同均三宫”原理过程中,将中国传统调式音阶理论设定为均、宫、调三个层次,此举从根本上厘清了“七律定均、五声定宫”以及“均统帅宫、宫统帅调”的逻辑蕴涵,为中国传统宫调理论研究及其话语体系建设扩展了思维空间和实施路径,其正确性毋庸置疑。

注释:

①《借妻》王效瑞唱,原载祁县人民文化宫薛贵芬等集体整理;山西省文化事业管理局音乐工作组编《祁太秧歌音乐(资料汇集)》,山西人民出版社,1957年版;《双雁儿》孙玄龄译谱,原载《元散曲的音乐》(下),北京文化艺术出版社,1988年版。