亦可喜,亦可观

一、住进宋朝的身体

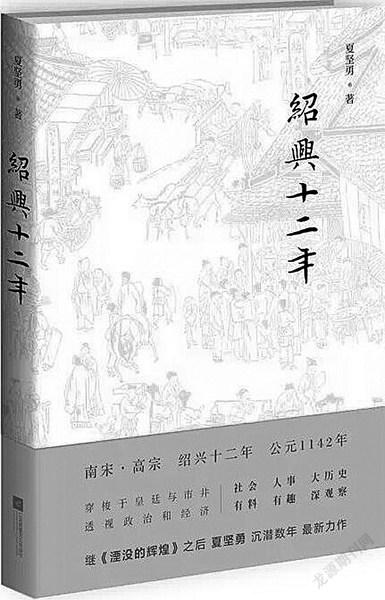

夏坚勇长久地浸淫于宋史。自《绍兴十二年》以来,他的目光一直停留在宋朝,在宋朝的上空来回移动,在汴京和临安之间左右徘徊。夏坚勇的宋史叙事是倒叙的,《绍兴十二年》先去到临安,《庆历四年秋》从临安回到汴京,《承天门之灾》目光又稍稍前移,注目于宋仁宗之前的宋真宗:赵恒。

事实上,宋朝处于中国古代历史的转折点上,是一个值得叙写,同时也有可能去深入叙写的朝代。这从前人对于宋朝的评述中就可见一斑。陈寅恪认为“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振”①。严复曾在写给熊纯如的信中说:“若研究人心政俗之变,则赵宋一代历史,最宜究心。”②对于这样一个“造极之世”和“最宜究心”的朝代,作者的目光怎么会轻易离开呢?同时,宋史本身史料丰富,叙事详尽,虽然错讹很多,但仍不失为究人心世变的优质研究样本。对于这样一个可以在其间悠游驰骋的优质样本,作为历史散文作家的夏坚勇又怎么可能视而不见呢?怎么可能错失一个可以“在自然、历史和人生的大坐标上寻找新的审美视点,也寻找张扬个体灵魂和反思民族精神的全新领地”③的机会。

确定了写作的“领地”,接下来的问题就是如何写。

夏堅勇对于什么是好文章有自己的认知。“散文是一个作家综合实力的较量,这中间包括作家的生命体验、人格精神、知识底蕴、艺术感觉和营造语境的文字功力。所谓‘综合不应理解为工匠式的拼接和堆砌,而是一种诗性的重塑,有了这种重塑,散文才能在‘力和‘美两方面皆锋芒毕露,并走向各自的极致。”④这里所谓的“综合”对于创作过小说、剧本等多种文学样式的夏坚勇而言可谓驾轻就熟,他可以从容地调动多种叙事手段驾驭各种修辞融入他的历史叙事中。“诗性的重塑”则是他的自我要求和艺术自觉。在其历史散文作品中,他切实地将他对于好文章的认知兑现到他的写作实践中。

在夏坚勇关于宋史的历史文化散文里下过两场雪:一场下在《绍兴十二年》的文末,另一场下在《承天门之灾》开头。这是两场极具功能性的雪。

绍兴十二年(1142年)的那场雪虽然下在文末,却俨然是夏坚勇写作《绍兴十二年》的起点。开端从结尾处开始,在“绍兴十二年的雪停了吗?”⑤的发问所营造的氛围中回溯《绍兴十二年》中的人与事。

景德四年(1007年)的那场雪下在了《承天门之灾》的开头,这场雪下得很是生动而有兴味:

景德四年冬天的第一场雪,比往年来得要晚些。

虽说姗姗来迟,却并不是蓄谋已久的样子,反倒显得有点随意,早晨还是很明朗的天色,到了小晌午说变脸就变脸。雪花刚飘下来的时候,似乎还有点试探的意思,但转瞬间就纷纷扬扬地肆虐开来。搅得天地间一片混沌。大街上的人都显得很狼狈,到处是抱头鼠窜的身影。但毕竟是入冬后的第一场雪,气氛终究还是欢乐的,即便是逃亡,也是欢天喜地的逃亡。慌乱者当然也有,例如在皇城前横贯内城的东西大街上,那就真的是兵荒马乱了。⑥

这场雪下在宋真宗景德四年,但分明像是下在了夏坚勇的眼前。在雪的“姗姗来迟”又“不是蓄谋已久”,“随意”“变脸”又充满“试探”,以及人们“抱头鼠窜”的“慌乱”中,作为叙述者,夏坚勇仿佛站在历史的现场,看着纷纷扬扬的雪和四处逃窜的人。有情绪的雪和活动着的人,让笔下的写作对象生动起来,这是夏坚勇叙述历史的方式和历史叙述的主要通道。他在叙述中首先将自己抛入历史,住进宋朝的身体里旁观历史。此刻,他立定在景德四年开封的东西大街上,四处游走,表情严肃但并不慌乱。这还只是开始。他俯瞰京师,潜入王宫,跟随真宗的东封、西祀的队伍……以全知的视角关注历史人物的言行,站在人物身边感知他们的情绪和内心活动。甚至在文中以“现场纪要”(戏剧)的方式重现历史现场。他在“现场纪要”的结尾处解释说:“采用这种笔法并非故弄玄虚,而是为了保留历史现场的直观性和鲜活感,为后世立此存照。”⑦他充分调动和运用自己所有的叙述工具和手段重新回复历史现场中的场景,实录人物的行动和表情,任意指摘和品评人物,各种慨叹更是层出不穷。从中可以看见叙述者所处的位置和张扬的叙事立场。

钱锺书曾在《管锥编》中指出:“史家追叙真人实事,每须遥体人情,悬想事势,设身局中,潜心腔内,忖之度之,以揣以摩,庶几入情合理。盖与小说、院本之臆造人物、虚构境地,不尽同而可相通。”⑧这里面有几个层次:首先得是真人实事;其次是以事实为基础,设身处地地体察、想象和揣度,使之符合人情义理;最后是非虚构与虚构之间既有区别又有相通之处。正如浦安迪在《中国叙事文学批评理论初探》中所说:“在中国叙事传统中,无论历史还是虚构,诉诸笔墨的便是真实的,要么忠于事实,要么忠于生活。”⑨忠于事实和忠于生活指向的都是一种所谓的历史真实,一种有别于纸面记录的——将历史回归到人的日常情感和行动——从纸面复活的实然的历史。综合运用非虚构与虚构的叙事手段,共同抵进历史现场,重建失落的历史真实。

同样,夏坚勇的历史叙事有别于历史学家的叙事之处并不在于发掘历史,发现历史的隐秘,而是着意于理顺历史的经络,深入历史的细部,将自身对于生命情感的体察注入历史的肌体中,填补历史行进过程中的耗损,恢复历史肌理的弹性,让历史尽可能生动起来。在作者笔下,历史风云中注入了人间烟火,历史不再冰冷,失温的历史重新恢复了体温。

当然,夏坚勇这种综合性的叙事方式并非独创,在中国叙事史上亦有迹可循。他的历史文化散文在很大程度上继承了中国史传散文的传统。产生于百家争鸣中的战国文章即杂糅了多种叙事手法,并不是单纯的记录历史。“《战国策》,既载史事,又杂纵横,分析形势,指陈利害,‘亦可喜,皆可观最能代表战国文风的特色。”⑩战国文章又深刻影响了司马迁,“《史记》一书综合了战国文章的许多特点,也可以说集战国散文艺术之大成”11。鲁迅所谓的“无韵之离骚”,即就《史记》的艺术表达和艺术成就而言。可以说,夏坚勇的历史叙事方式可以追述到《战国策》和《史记》的写作路径,只是他似乎走得更远,也更加“任性”。如果说战国文章是思想自由的产物,夏坚勇历史叙事的成功则首先得益于其叙事方式的自由。对比夏坚勇的“任性”,历史学家的历史叙事就显得有些“忸怩”。特别是在历史学家将历史作为一门科学看待之后,历史学家首先将自己的历史叙事套上严格的叙事枷锁,然后不断地试图在其中突围,引发各种历史叙事转向的努力,甚至放弃叙事,将事件的历史过渡到结构的历史,但同时又禁不住文学叙事的诱惑。在论及同样是叙事的小说和历史时,罗兰·巴尔特认为“叙事并不一定是一种样式法则……作为小说和历史同时具有的这种叙事形式,一般来说仍然是一种历史契机的选择和表达”12。夏坚勇当然不会在意历史学家们的叙事困境,也不会拘泥于虚构与非虚构之间的纠缠。他从自身的积累和认知出发,选择符合自己的叙述方式,在历史中狂飙突进,将历史进程涵化入叙事进程,进入历史学家们未曾抵达的地方。在历史的观念之外,重塑历史本体。章学诚说:“古人文成法立,未尝有定格也。传人适如其人,述事适如其事,无定之中,有一定焉。”13文无定格中呈现出一种新的叙述的诗学和叙事正义。钱锺书曾引用英国诗人亚历山大·蒲柏(Alexander Pope)诗作《论批评》(An Essay on Critism),其中有这样的论述:“规矩拘缚,不得尽才逞意,乃纵心放笔,及其至也,纵放即成规矩。”14夏坚勇在其“纵放”的叙述中为历史散文的书写探索或创立了新的“规矩”和法度。

二、不断倾斜的身体

夏坚勇历史叙事的方式是“任性”的,他的“任性”意在恢复历史的人性温度。有温度的历史易于感知,沿着生命情感的流动的路径,历史的理路也逐渐清晰起来,呈现出不同的历史景观。于是我们看见那个同样显得任性的主人公在历史的路途中歪斜着的身影。

“一个任性的角色,可以变成行动的中心,统领整个叙事”15,宇文所安在《叙事的内驱力》一文中将这种类型的叙事称为“中心叙事”。宋真宗在文中无疑就是这样一个处于叙事中心的角色。他以太宗第三子的身份继承大统的过程充满戏剧性。由皇位继承的边缘人不期然站立到舞台中央,“烛影斧声”中长大的真宗身影踉跄,内心惶恐。在登上皇位之后回忆往事时,仍然心有余悸,“当此时,朕亦自惧”16,心中无疑留下不小的阴影。

真宗朝处于宋朝的历史过渡期,“澶渊之盟”则可以说是真宗朝的分水岭。在订立“澶渊之盟”的过程中,真宗的身影是迟疑的,御驾亲征的车驾往北,他的身体始终侧向南方。对于“澶渊之盟”态度前后的转变则可以看出他身形摇摆,心无定见。“澶渊之盟”以及之后对于西夏的招抚消除了宋朝的外部威胁,宋朝获得了长久和平发展的局面,与此同时,矛盾也转向了内部。对于“澶渊之盟”的不同解释,再次在真宗的内心投下阴影,直接引发了后来东封、西祀等神道设教的大戏的依次上演。

身形的踉跄和摇摆都是宋真宗内心世界的阴影和变化在人间的显影。

《传习录》中记录了如下问答:

问:“身之主为心,心之灵明是知,知之发动是意,意之所着为物,是如此否?”

先生曰:“亦是。”17

身、心、知、意、物之间的联动过程,生动诠释了人类社会实践的一般过程。宋真宗的行为当然也服从这个联动过程,但“心之灵明”的缺失导致了他行动的走向发生了偏移。

“一国君臣如病狂然”18,《宋史》如此形容真宗朝“澶渊之盟”之后的时代,并对此感到惊奇。夏坚勇则将之视为一场灾难。“病狂”是表征,“灾难”则是就后果而言,是就同一个事件两种不同的视角。前者描述表象,后者则看到了其内在的悲剧性。两者相互联结,就是人的病症引发了灾难,一场假天之名的人祸。历史抛给了真宗机会,但他以一场闹剧来回应。

说到底,这场绵延了整个王朝灾难的始作俑者,是居于事件中心的“官家”——那个特地询问过“官家”由来的——宋真宗。“三皇官天下,五帝家天下,兼三五之德,故曰‘官家。”19皇帝始终居于王朝的中心位置,是联结上天与天下的唯一枢纽,代天牧民。这是作为皇帝所应具备的伦理外观。真宗十分看重“皇帝”至高无上的伦理外观。“澶渊之盟”后,两个皇帝的出现打破了皇帝唯一性的外观。为了修补这一缺憾和维护皇权的正统及其权威,真宗执意于选择引天命以自重,假天意以正名,无限扩张仪典的工具性,以虚拟的盛德装饰虚假的冠冕。日益生长的硕大冠冕不相称地覆盖在他“瘦小”的身影之上,摇晃的是整个天下,伤害的是那些历史中的失语者和失踪者。在整个过程中真宗的身影偏离了位置,完全丧失了他作为皇帝所应具有的政治德性。“所谓政治德性就是某一政治角色的品质,在实践意义上政治德性要求追求且只能追求该政治角色的内在利益,而这种内在利益只能通过政治实践本身获取。一言以蔽之,是其所应是,为其所应为。”20真宗偏离治理天下的轨道,在欺瞒天下的歧路上一直走到人生的终点。天下关怀停留在口头上,“宁计生民之命,唯利己而自足”21。他始终行进在神化自身的途中,整个王朝则在他侧滑的身影里负重前行。

在真宗倾斜的身影中,我们可以看见他如何精巧地周旋于王朝的关系网络中,看见他的怕与爱、隐忍与执着。他持久地沉迷于神道设教之中,其内心的虚弱和孤独跃然纸上。一个具有生命情感的人连同其内心的隐秘被从皇帝的名位和历史的故纸堆中活生生地拖拽出来。在这里历史不是观念,不是理念,它回到人间,在人的身影晃动和情感流动中呈现出其本来的面目。“历史知识的诗学回答政治或天真或野蛮之提问:要如何给予国王一个好的、科学的死亡?”22夏坚勇在其叙述中所要呈现的是一个皇帝如何生动又不那么体面地活着。当然也包括那些在历史中曾经存活过的人,他们曾经如何活着。在这里,人跳脱过往历史的言说结构在叙述中显形。

三、在叙述的途中

真宗費尽心机假造天书,终以天书殉葬,所有任性的作为轻易地消弭于历史的风烟之中。作者综合各种叙事手段,将一系列看似离散性的事件析分成多个叙事单元,以细致的笔触,生动完整地呈现了整个闹剧的全过程。叙写一场闹剧,荒谬在叙写真宗倾斜的身影的途中不断显现,荒谬背后的逻辑也在过程中被揭示出来。“当作为过程的实在变得清晰,一条意义的路线出现在历史中。”23在作者精心而肆意的叙述过程中,意义自然生成,作者的反思也呈现在叙述的途中。

这场灾难是一个时代的悲剧,但并不仅仅为一个时代所特有。作者在文末提及“某种精神基因”,除非基因编码发生突变,不然无论善与恶,将始终留存在遗传的链条之中,从过去指向未来。历史始终在过去与未来之间,在过去与未来之间建立起一种连续不断的连贯性。历史慨叹的声响不仅来自后世,比如作者以《承天门之灾》重述真宗的荒诞作为;也在历史深处回荡,比如赵壹曾在《刺世疾邪赋》中悲叹:“势家多所宜,咳唾自成珠。被褐怀金玉,兰蕙化为刍。贤者虽独悟,所困在群愚。且各守尔分,勿复空驰驱。哀哉复哀哉,此是命矣夫。”24跨越千年的时光,世界呈现出一样的荒谬,似乎“某种精神基因”是我们挥之不去的宿命。令人沮丧的是,尽管我们可以清晰地认知到这种连贯性,但似乎很难克服这种没有任何新意的历史反复。历史在重述中醒来,又于瞬间归于沉寂,如此反复。夏坚勇行走在叙述的途中,他在当下以自己的方式重述历史,言说过往,指向未来。历史始终处在重述的途中,重点是我们将一直呼唤那种“亦可喜,亦可观”的叙述。

【注释】

①陈寅恪:《邓广铭〈宋史职官志考证〉序》,载《金明馆丛稿二编》,生活·新知·读书三联书店,2001,第277页。

②严复:《与熊纯如书》,载《严复集》第三册,中华书局,1986,第668页。

③④夏坚勇:《自序》,载《湮没的辉煌》,东方出版中心,1997,第2-3、4页。

⑤夏坚勇:《绍兴十二年》,《钟山》2014年第3期。

⑥⑦夏坚勇:《承天门之灾》,《钟山》2021年第6期。

⑧钱锺书:《管锥编》第一册,中华书局,1986,第166页。

⑨浦安迪主编:《中国叙事:批评与理论》,吴文权译,上海远东出版社,2021,第381-382页。

⑩112124刘盼遂、郭预衡主编:《中国历代散文选》,北京出版社,1980,前言第3页、前言第3页、411、412页。

12罗兰·巴尔特:《写作的零度》,李幼蒸译,中国人民大学出版社,2008,第28页。

13章学诚著、叶瑛校注:《文史通义校注》,中华书局,1985,第508页。

14钱锺书:《管锥编》第三册,中华书局,1986,第1193页。

15宇文所安:《他山的石头记——宇文所安自选集》,田晓菲译,江苏人民出版社,2002,第83页。

16李焘:《续资治通鉴长编》卷四二,至道三年十一月甲子条,中华书局,2004。

17王守仁著、王晓昕译注:《传习录译注》,中华书局,2018,第118页。

18脱脱等:《宋史·本纪第八·真宗三》,载《宋史》第一册,中华书局,1985,第172页。

19文莹:《湘山野录》,中华书局,1984,第45页。

20亓同惠:《什么是政治德性》,《读书》2019年第1期。

22雅克·朗西埃:《历史之名:论知识的诗学》,魏德骥、杨淳娴译,华东师范大学出版社,2017,第49页。

23埃里克·沃格林:《天下时代》,叶颖译,译林出版社,2018,第276页。

(李祥,《钟山》杂志社)