变应性鼻炎舌下特异性免疫治疗同步接种新型冠状病毒疫苗的安全性分析

姜立学, 朱兴中, 孙 军, 范晶晶, 秦基云, 潘冬梅

(江苏省连云港市东方医院 耳鼻咽喉科, 江苏 连云港, 222042)

变应性鼻炎(AR)是指特异性个体在接触变应原后,再次接触同种变应原时会快速激发由免疫球蛋白E(IgE)介导的、由辅助性T细胞以及多种细胞因子和炎性介质共同参与的Ⅰ型变态反应,并以喷嚏、鼻塞、鼻痒、流水样涕等临床症状为主的鼻腔黏膜非感染性疾病。研究[1]显示,中国江苏省连云港市地区的AR变应原以屋尘螨、粉尘螨为主。《变应性鼻炎诊断和治疗指南(2015年,天津)》[2]指出,变应原特异性免疫治疗是理想的AR治疗方案,而舌下特异性免疫治疗(SLIT)则是目前最新的治疗途径之一。目前,在新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)疫情常态化管理的情况下,全社会接种新型冠状病毒疫苗(简称新冠病毒疫苗)以构建全民免疫屏障也是抗击疫情的最经济、最有效的方法之一。本研究分析接受粉尘螨滴剂SLIT同步接种新冠病毒疫苗的患者的临床资料,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年6月—2022年4月在本院经血清特异性IgE检测诊断为AR的患者441例,均行皮肤点刺试验(SPT)结果呈阳性[()、()、()]而确认为尘螨过敏为主,并接受标准化粉尘螨滴剂SLIT,期间同步接种新冠病毒疫苗[3]。441例AR患者中,男240例,女201例; 年龄3~16岁的AR患儿174例,17~60岁的AR患者267例,平均年龄(24.0±1.4)岁; 390例AR患者在SLIT维持期接种新冠病毒疫苗第1剂, 51例成人AR患者在SLIT递增期第3周在疫情爆发且临床症状控制较好的情况下接种了新冠病毒疫苗第1剂; 441例AR患者接种了新冠病毒疫苗第2剂; 423例AR患者接种了新冠病毒疫苗第3剂。纳入标准: ① SLIT的患者均符合AR诊断与治疗指南的标准; ② 鼻腔发育良好且功能正常者; ③ SLIT的患者鼻部症状控制良好。排除标准: ① 急性上呼吸道感染期和哮喘发展期患者; ② 存在其他自身免疫性疾病以及服用抗组胺类或其他抗过敏药物的患者; ③ AR症状控制不良者。

1.2 方法

1.2.1 粉尘螨滴剂(畅迪)SLIT: SLIT方案采用粉尘螨舌下含服制剂畅迪(浙江我武生物科技股份有限公司),按粉尘螨代谢培养基生理盐水浸出液浓度分为1、10、100、333、1 000 μg/mL共5种规格。设计为初始治疗和维持治疗2个阶段,疗程2~3年; 儿童应用1、10、100 μg/mL进行初始治疗(递增剂量), 333 μg/mL进行维持治疗(维持剂量); 成人应用1、10、100、333 μg/mL进行初始治疗,1 000 μg/mL进行维持治疗。

1.2.2 新冠病毒疫苗接种方案: 本研究AR患者在接受畅迪SLIT期间,根据国家卫生健康委员会疾病预防控制局发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南(2021版)》相关内容,接种北京科兴中维生物技术有限公司(科兴中维)生产的新冠病毒灭活疫苗(Vero胞)2剂; 2 剂之间的接种间隔时间大于3周; 第 2 剂在 8 周内应尽早完成。加强免疫在接种第1剂后6 个月内完成。接种部位为上臂三角肌,采取肌内注射。如果接种第1剂时出现不良反应,接种第2剂以及加强免疫第3剂前后各停用畅迪48 h。

1.3 评价指标

1.3.1 鼻部症状总评分(TNSS): 采用TNSS评估新冠病毒疫苗接种前后AR患者行SLIT方案的临床鼻部症状评分,并记录不良反应发生情况。TNSS标准: 0分为无鼻塞、喷嚏、流涕、鼻痒以及眼部和咽部的不适症状; 1分为偶有鼻塞、喷嚏、鼻痒及眼部和咽部不适,有水样性鼻涕; 2分为时有喷嚏、鼻痒,间歇性鼻塞及流涕,时有眼部及咽部不适症状; 3分为持续性鼻塞,多发性喷嚏及鼻痒,频繁流涕,频繁的眼部痒及咳嗽。

1.3.2 视觉模拟评分法(VAS): 根据相关临床症状对生活的影响程度,由患者自行综合评估病情的严重程度。VAS评分为0~10分, 0分表示无症状, 10分表示症状严重且影响生活; 0~2分表示心情舒畅,无不适症状; 3~4分表示轻微不适,对工作及生活无影响; 5~7分表示有不适感,工作生活受影响; 8~10分表示明显不适感,工作及生活受到严重的影响。

2 结 果

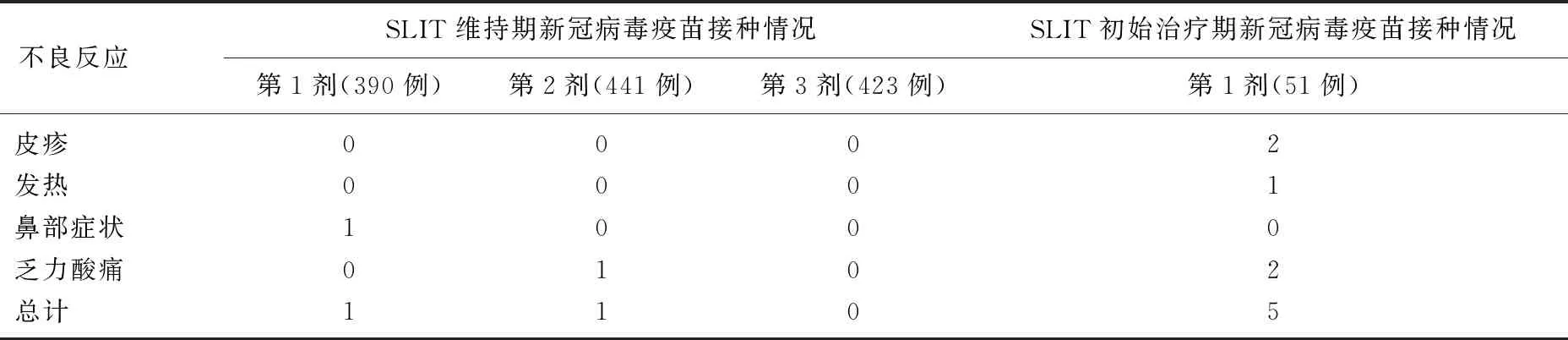

441例AR患者中, 51例成人患者在SLIT递增期接种了新冠病毒疫苗第1剂,其中单一变应原者27例,多变应原者24例, TNSS评分为(3.50±0.45)分, VAS评分为(2.20±0.78)分; 接种后出现局部荨麻疹2例,低热1例,全身乏力及酸痛2例,治疗后24 h内临床症状及体征消失,观察48 h后再无不良反应,不良反应发生率为9.8%(5/51)。390例患者在SLIT维持期接种新冠病毒疫苗第1剂,其中单一变应原者203例,多变应原者187例, TNSS评分为(3.25±0.72)分, VAS评分为(2.38±0.61)分; 接种后出现1例鼻塞、流涕,其VAS评分为5分, TNSS评分为6分,不良反应发生率为0.26%(1/390)。441例AR患者接种新冠病毒疫苗第2剂后出现全身乏力1例,不良反应发生率为0.23%(1/441); 423例AR患者接种新冠病毒疫苗第3剂后均无不良反应。见表1。

表1 441例AR患者SLIT同步新冠病毒疫苗接种的情况 例

3 讨 论

AR是耳鼻咽喉科的常见病和多发病,发病机制是变应原与特异性个体接触后,在特异性IgE介导下再次接触变应原导致肥大细胞脱颗粒引起以鼻部一系列临床症状为主的鼻腔黏膜I型变态反应性疾病。AR是一种非感染性疾病,发病的严重程度与个体体质和环境变应原含量密切相关,临床症状显现时间与辅助型T细胞2(Th2)介导的全身免疫应答机制相关,即快速反应与迟发反应。AR具有易复发、治疗难度大、治疗费用高等问题,会对患者的生活质量、工作效率等产生较大的影响, AR患儿还会出现生长发育异常、多动、注意力不集中、任性易冲动等精神心理行为的异常表现。

新冠肺炎疫情常态化管理下的儿童AR变应原以粉尘螨多见, SPT为()、()患儿的表现为强阳性尘螨变应原,而且临床症状较严重,考虑原因与疫情导致儿童室外运动减少以及长时间在室内接触尘螨变应原的时间延长有关。成人AR常由多个变应原引起, SPT()、()者以尘螨阳性为主, (+)、()多为其他变应原导致,临床症状相对较轻,考虑与长时间戴口罩、社会活动减少、居家时间延长而导致部分变应原的吸入减少以及尘螨吸入相对较多有关。研究[4]显示SLIT的治疗效果较好,可明显减轻临床症状,为新冠病毒疫苗接种提供条件。

相关研究[5]证实, AR是特异性个体接触变应原后产生的一种体液免疫反应,特别是Th2细胞主导的多种细胞因子及炎性介质参与I型变态反应。接种新冠病毒疫苗是一种细胞免疫反应过程,是通过将编码新冠病毒S蛋白外源基因直接导入人体细胞内,诱导合成产生抗S蛋白的抗原,达到抗病毒效果。目前, AR与接种新冠病毒疫苗产生的不同免疫应答间存在何种信号传递尚不明确, 2种特异性免疫治疗同步进行是否存在免疫反应叠加的机制也不清楚,以及是否会增加不良反应也有待进一步的研究。本研究中, 51例AR患者在特异性免疫治疗初始期便接种新冠病毒疫苗,不良反应的发生率较特异性免疫治疗维持期接种新冠病毒疫苗更高,提示2种不同的免疫治疗在初期同步进行会增加患者的不良反应发生率,若确实需要同步进行2种免疫治疗时,可在一种免疫应答稳定后,再进行另一种特异性免疫治疗。本研究441例AR患者通过规范的SLIT治疗后,临床症状得到了很好的控制,且上呼吸道感染较同期明显减少[6-8]。

总之,在新冠肺炎疫情常态化管理下,新冠病毒疫苗接种是实现群体免疫屏障的有效方法,其能够阻断新冠病毒的感染和传播,降低重症患者的发生率、住院率及病死率。对于接受特异性免疫治疗的AR患者,在同步接种新冠病毒疫苗时,建议在特异性免疫维持期接种,避免在递增期接种,以减少不良反应的发生。若接种第1剂新冠病毒疫苗后出现不良反应,在接种第2、3剂新冠病毒疫苗时应暂停特异性免疫治疗,观察无不良反应发生后再继续特异性免疫治疗,以避免多种免疫应答对机体内环境的影响,提高多种免疫方案同步治疗的安全性。