药剂学课程思政+混合式教学法的探索与实践

陈家念,沈星灿,何贤花,覃江克,刘 葵,唐劲军,程克光,农智杰

(1.广西师范大学 化学与药学学院,广西 桂林 541004;2.省部共建药用资源化学与药物分子工程国家重点实验室,广西桂林 541004;3.广西民族药省部共建协同创新中心,广西 桂林 541004)

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。习总书记还指出,要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。此是对课程思政的集中阐述和科学概括。课程思政是一种全新的课程设计理念,是指在各类课程教学过程中教师有意识、有计划和有目的地设计教学环节,营造教学氛围,以间接内隐的方式将社会倡导的道德规范、思想认识和政治观念有机融入教学过程,传递给学生,使后者成为符合国家发展要求的合格人才[2]。2017 年12 月4 日,中共教育部党组发布的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》中讲到“十大育人体系”,其中第一个体系就是课程育人质量提升体系,对“课程思政”这个概念进行了专业化描述,即梳理专业课程所蕴含的思政元素和所承载的思政教育功能,融入线下线上教学各环节,实现思政教育与知识体系教育的有机统一[3]。思政元素就像菜品中的食盐:盐若直接食用苦且涩,若将其融入各种食材中,则可制作出一道道营养丰富、美味可口、百吃不厌的佳肴。课程思政不是思政课程,不是增设一门新课,也不是增加一项新的教学活动,而是要将思政教育融入专业知识和专业技能教育中,以端正专业课程的育人方向和提升专业课程的育人功能。

一、药剂学课程思政的必要性和重要性

高校是大学生思政教育和专业教育的重要渠道,其开设的所有课程都具有育人功能,高校所有教师都承担着育人职责。药剂学(Pharmaceutics)是一门研究药物剂型与制剂的设计理论、制备工艺、生产技术及质量控制等方面的综合应用性学科,作为我校制药工程本科专业核心骨干课程,具备很强的专业引导作用。药剂学涉及物理、化学和医学等多门学科,其基本原则是生产出安全、有效、稳定、可控的药物制剂。本课程注重学生动手能力的培养,通过理论学习、实验实训和实地观摩,学生需熟练掌握溶液剂、混悬剂、乳剂、片剂、胶囊剂和栓剂等常见剂型的制备工艺、质量控制,并对缓控释制剂、靶向制剂等新剂型有所了解。随着生命科学、材料科学及信息科学的迅猛发展,各学科之间互相渗透,互相促进,大大推动了现代药剂学的发展,药剂学已经从起初的经验探索阶段步入科学研究阶段。本课程具有较强的理论性和实践性,内容繁多,需要学生掌握的知识点多且分散,学生接受起来比较困难,教学过程面临严峻挑战。为满足新时代对制剂人才的需求,在人才培养方面,除知识传授外,必须注重职业素养与价值塑造。任课教师应充分考虑药剂学的学科特点,将思政教育贯穿于药剂学教学过程中,有意识地提高学生的职业道德素质,实现两者在育人过程中的同向同行,培养符合时代需求的专业人才。简而言之,“药剂学课程思政”即在教学过程中把思想政治教育与药剂学专业知识相结合,通过升华课程内涵、专题模块教学、案例分析和知识情感目标教学统一等方式来促进课程与思政的融合,在传授专业知识的同时引导学生树立正确的人生观、价值观[4]。

二、混合式教学法在药剂学课程教学中的必要性

将传统的课堂面授(线下)教学模式与网络(线上)教学的优势结合起来的教学方法,即混合式教学法,现已成为高校教学方法改革中的一种重要模式。该模式既发挥教师引导、启发、监控教学过程的主导作用,又充分体现学生作为学习主体的主动性、积极性与创造性,可极大提高教学质量[5]。混合式教学法将传统教学与数字化教学结合起来,是学习方法、资源、环境及媒体的混合,是传统教学模式的发展和突破,具有自身的特色。(1)能满足师生多元化教学需求。通过向网络上传教学视频,结合课堂教学,教学形式多样,不仅提高了学生的积极性,还能够弥补单一教学法的不足,使师生们的潜力都激发出来[6]。(2)能够增强师生间关系。该模式改变了学生的认知方式,以及教师的教学模式、教学策略和角色,师生既能现场对话,亦能跨时空交流,查漏补缺,增进感情,促进教学和谐发展,是教育理念和学习理念的一种提升。

三、当前药剂学课程思政与混合式教学模式融合过程中存在的问题

运用混合式教学模式,加快推进专业课程的思政教学改革,是新时代教育事业发展的迫切需要,也是聚焦解决师生现实问题的必然选择。当前课程思政与药剂学混合式教学模式融合过程中存在如下问题。

(1)部分高校教师对课程思政不重视或认识不足,学生参与度不高,以及探索方位单一。长期以来,由于我国高校专业课程和思政课程分工的不同,有的药剂学任课教师片面地认为思政教育是思政教师和辅导员的事情,专业课程任课教师的工作重点是教授专业知识和技能,没有充分认识到课程思政教育的重要性和必要性;课程思政教学表面化、形式化,较少落实到具体行动中;有的教师质疑课程思政的效果,认为课程思政的实施打破了专一教学的路径,增加了师生压力,会出现学生对重难点把握不准的问题,影响教学效果。

(2)思政元素挖掘不充分,直接影响课程思政建设效果。虽然药剂学课程思政资源非常丰富,但是部分任课教师纯粹讲解课程内容,没有深入地探究课程蕴含的核心价值观、理想信念、做人做事的准则等思政元素。有的教师会穿插一些课程思政元素,主要体现在实验课的安全教育上,而在理论课程教学中思政元素的穿插是随机的,偶然的,谈不上系统的设计和规划。比如在制药工程专业培养方案中规定了学生应具备的专业知识技能,对包括药物制剂的研发、生产、检验的全过程均有明确的教学目标,但是如何培养学生高尚的品格和职业道德,如何开展德育教育,以及如何培养学生坚定的理想信念、社会主义核心价值观等缺乏具体的培养目标。

(3)课程思政与线上教学融合不充分,课程思政要求教师结合教学目标及特点,充分发掘蕴含的思想政治教学元素,将其巧妙地融入课程教学中,起到一种润物细无声的育人效果,然而有的任课教师不知道如何将思政元素融入药剂学,特别是线上教学中。诸多高校的课程思政能够顺畅地融入课堂教学,并已循序渐进地开展,但思政教育与线上教学并未有机结合起来,加之部分教师管理理念尚未跟上时代步伐,导致课程思政在线上教学中的效果不尽如人意。

(4)课程思政考核评价制度有待建立、完善。目前课程思政教学模式尚在探索中,相关配套文件有待完善,培养方案中价值观引领方面的具体考核不够明晰,导致师生在课程思政建设过程中的积极性和参与度大打折扣。

针对当前药剂学课程思政与混合式教学模式融合过程中存在的问题,我们提出:课程思政+混合式教学法,即在药剂学混合式教学模式的基础上,开展药剂学课程思政教学探索,如图1 所示。该模式已经在广西师范大学(以下简称“我校”)制药工程本科专业2016、2017 和2018 级中顺利开展,取得了一些宝贵的经验。

图1 药剂学“课程思政+混合式教学法”设计

四、药剂学“课程思政+混合式教学法”的实施

(一)修订人才培养方案和课程教学大纲

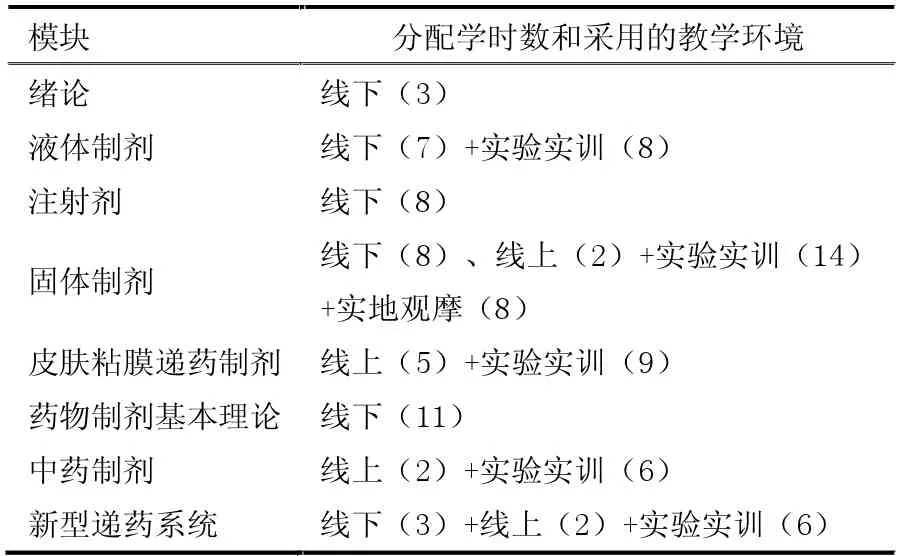

我校制药工程专业药剂学“课程思政+混合式教学法”总体实施方案如图2 所示。药剂学于第三学年第6 学期开设,理论和实验实训课程各51 学时,总计102 学时。根据制药工程专业特点、就业方向,以及“课程承载思政”和“思政渗于课程”的要求,我们药剂学教研组修订了人才培养方案,并及时对药剂学教学目标、教学大纲进行修订更新,增加思政考核内容,使其与知识目标、能力目标呈现较高的契合度。药剂学总体思政目标:培养学生良好的职业道德、严谨的工作态度和实事求是的工作作风;增强学生遵纪守法和药学服务意识,牢固树立药品质量第一的观念;培养学生良好的团队协作精神及获取知识和信息能力;掌握专业知识和职业关键技能,并具有一定的探索、创新意识;培养安全意识、环保意识;养成吃苦耐劳、勤于动手的劳动素养;培育工匠精神和精益求精的敬业精神。我们对药剂学章节内容进行重新规划,知识点模块化。各知识点尽可能达到链条化,突出核心知识点和重难点,整合后形成八个模块,见表1。

表1 药剂学“课程思政+混合式教学法”中的模块化教学

图2 药剂学“课程思政+混合式教学法”实施方案

(二)课程思政教育的融入

高质量的思政元素是课程思政教学的“着力点”,根据这些元素的思政内涵及其与专业知识之间的关联度重新整合教学内容,以“润物细无声”的方式对学生进行思政教育,达到“在价值传播中凝聚知识底蕴,在知识传播中实现价值引领”全方位育人的根本目标。为此,药剂学教研组积极收集整理素材,建立思政案例库,找准思政教育与教学内容的融合点。例如,在讲解绪论部分“药剂学的发展简史”时,“神农尝百草,始有医药”讲述我国古代劳动人民艰苦奋斗,在寻找食物及与疾病作斗争的长期实践中发现药物、创造剂型的过程。讲述“现代中药制剂”时,课前推送我国古代经典中药传统制剂丸、丹、膏、散等相关背景知识,让学生体会祖国医学遗产中的重要组成部分,激发学生的爱国主义情怀。为便于学生理解传统制药技术,引入大家耳熟能详的阿胶制备过程,通过影像教学资料结合理论讲述,使学生充分体会“滴水成珠、发锅、挂旗、伏胶、塌顶、开片”等传统胶剂制备过程中专业术语的意义及操作过程,将枯燥的知识与中医药传统文化相结合,让学生体会“医者仁心,药者匠心”的深刻内涵,提升学生学习药剂学课程的热情[7]。以中药一级保护品种云南白药为例。云南白药创制于1902年,曲焕章经过多年的反复试制、改进和验证,创制出对跌打损伤、内脏出血有奇特功效的云南白药(百宝丹)。抗日战争期间曲焕章捐献三万瓶百宝丹给抗日官兵,对台儿庄战役的胜利作出重要贡献。2010 年开始云南白药实施新白药、大健康产业战略。开发系列云南白药散、云南白药酊及云南白药胶囊等系列产品,临床使用广泛。曲老的爱国情怀,以及刻苦钻研的精神,值得后人学习继承和发扬[8-9]。以电影《我不是药神》中涉及慢性粒细胞白血病治疗药物“格列宁”为例,说明目前我国的医疗保障体制改革将惠及更多人民群众,极大地降低患者的治疗成本。2017 年,国家将格列宁纳入医保乙类目录。在没有纳入医保前,格列宁(格列卫)的价格超过20 000 元/盒,经过医保报销后每盒需自费2 200 元,极大程度地减轻患者负担,将其与“社会主义核心价值观”和“构建和谐社会”相关联,激发学生爱国主义情怀,培养集体主义精神[10]。在讲授“片剂”章节时,安排学生参观桂林南药、桂林三金固体制剂车间,企业指导老师按照GMP 要求让学生进入片剂、颗粒剂生产车间前必须穿戴好劳保鞋、安全帽、口罩和手套等防护用品,然后按照固体制剂车间的生产工艺流程对混合制粒、压片、包装等一系列操作进行逐一讲解,对所应用到的旋转混合机、一步制粒机、高速旋转式压片机等进行讲演。学生通过与药品生产企业人员的接触,不仅可以巩固学到的专业知识和技能,而且可以亲身感受到制药行业人员应具备的职业道德和素养,从而提高思政教育的质量。在讲授“丸剂”时导入北京同仁堂的祖训“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”。这句话体现了同仁堂的职业道德和诚信价值观,同仁堂至今传承350 多年。通过学习,让学生领悟到严谨求实、诚信,精益求精的态度在医药行业中的重要性[11]。在“浸出制剂”章节,以青蒿素的发现经过为切入点,在介绍科学成果的同时,宣传学习屠呦呦坚韧不拔的精神及爱国的情怀。这些医药大师严谨的治学精神、缜密的科学方法、崇高的科学品质及对真理不懈追求的科学态度感化着青年一代,学生可在榜样的身上学习严谨、求真、仁爱和创新的品质,树立正确的人生观、价值观,坚定爱国主义信念,激发其对医药事业的热爱[12]。在“药物制剂设计”章节介绍中国原研抗淋巴瘤新药泽布替尼,于2019 年11 月15 日获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,是中国制药企业原研药首次被FDA 认可[13]。通过比较近几年国内外上市药物情况,让学生进一步意识到我国在新药物和新制剂的研发领域与发达国家存在较大差距,培养学生为国家医药事业奋发图强的爱国之心。我们也尝试将“药害”事件等蕴含思政元素的典型案例融入教学中,采用小组讨论式教学法,帮助学生加深对药剂学知识的理解与掌握,培养学生诚实守信、严谨认真的精神,让学生感受到药物制剂生产的每一个环节都与人民的健康、生命息息相关。例如,在讲授“液体制剂的单元操作-灭菌与无菌操作”章节时,引入2006 年安徽华源生物药业有限公司的“欣弗”事件。青海西宁部分患者使用“欣弗”后出现胸闷、心悸、心慌等临床症状。原因在于安徽华源生物药业有限公司员工未按批准的参数灭菌,擅自降低灭菌温度、缩短灭菌时间、增加灭菌柜装载量,影响灭菌效果,经检定无菌检查和热原检查不符合规定[13]。告诫学生在药品生产过程中,必须严格按照GMP 要求,遵守各岗位标准化的操作规程,不得随意更改批准的设备参数和生产工艺。在讲授注射剂、生物技术药物制剂章节时,将“亮菌甲素注射液”事件、“甲氨蝶呤”事件、“假双黄连注射液案”等药害事件作为上课素材进行小组讨论剖析,既加深学生对注射剂、疫苗制剂质量检查的认识,又助力培养学生高尚的职业道德。这些反面案例可以警示学生:生命至上,要牢固树立“药品质量第一”的思想,遵纪守法,诚实守信,强化药品生产规范操作意识;培养岗位职责意识和社会责任感。根据这些年积累的教学经验,我们整理出药剂学课程思政典型案例和融合点,部分内容见表2。

表2 药剂学课程思政教育融合点和职业素养塑造点

(三)课程思政小论文

设置课程思政小论文是本文的一大特色。混合式教学开展一段时间后(比如第12 周),可以将全班学生分成若干小组,3~4 人1 组,针对已经讲授的课程内容,布置课程思政论文。让各组学生自行查阅文献,分析讨论,形成共识。要求各个小组做好详细的文献查询、讨论记录,共同撰写并提交课程思政论文,1 500~3 000 字,在论文末尾附上各同学的贡献。其目的:考察学生的团结协作精神;增强学生民族自豪感和使命感、文化自信,增强个体的专业自信;教师亦可通过提交的论文,了解学生的思想发展动态,以及对知识点熟悉或掌握的情况,以便及时调整教学进度和课程思政教学设计。

(四)建立多维度综合评价体系

评价体系合理与否直接关乎教学效果,科学的评价体系至少应达到如下效果:学生能及时了解自己的学习情况,教师能根据实际情况及时发现问题,调整教学进度和教学方案。在传统教学模式中,学生的成绩或学习结果通常采用终结性评价,即采用期末考试对学生进行评价,期末考试在最终成绩评价中占比最大,由于考试成绩起决定作用,容易出现突击考试、临时抱佛脚的现象,很难保证学习效果。终结性评价重视结果,却忽视对学习过程的评价(即过程性评价),不能及时发现教学过程存在的问题。过程性评价是对学生在平时学习过程中的表现,以及其所反映出的情感、态度、策略等方面的发展做出的评价,是在对全过程长时间观察、记录、反思基础上做出的过程性评价。过程性评价视师生为双主体,评价方式呈现多样化,教师可评价学生,学生可自评,亦可互评等。在过程性评价中,教师充分考虑了学生接纳知识的意愿。该评价方式综合考查学生的学习过程,自觉或不自觉地促使学生参与线上线下教学过程,可逐步提高学生认识问题、解决问题的能力。此评价方式使得课程的学习重点和难点都分解在平时学习中,从根本上改变学生期末突击复习、考完后即忘记的状况。另一方面,由于过程性评价过程中需要学生的全程参与,学生逐渐了解自己的优势和劣势,可为日后的就业择业提供参考。我们建立“多维度综合评价体系”,即过程性评价+终结性评价相结合的方式,对学生学习情况进行综合评价。该评价体系使考核模式多元化,重视过程考核与能力测评,做到教与学的良性互动。在该体系中,考核方式逐渐向过程性评价倾斜,平时成绩(包括线上和线下过程性评价)占比40%,期末成绩占比45%,见表3。

表3 多维度综合评价体系

(五)教学反馈与反思

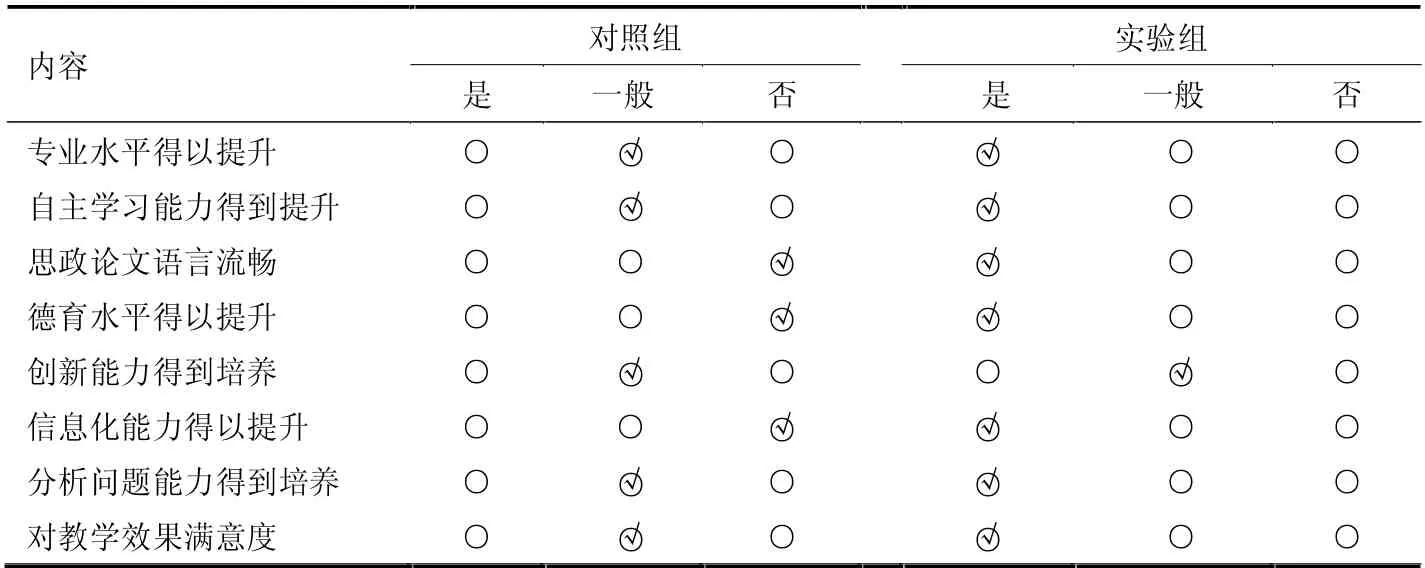

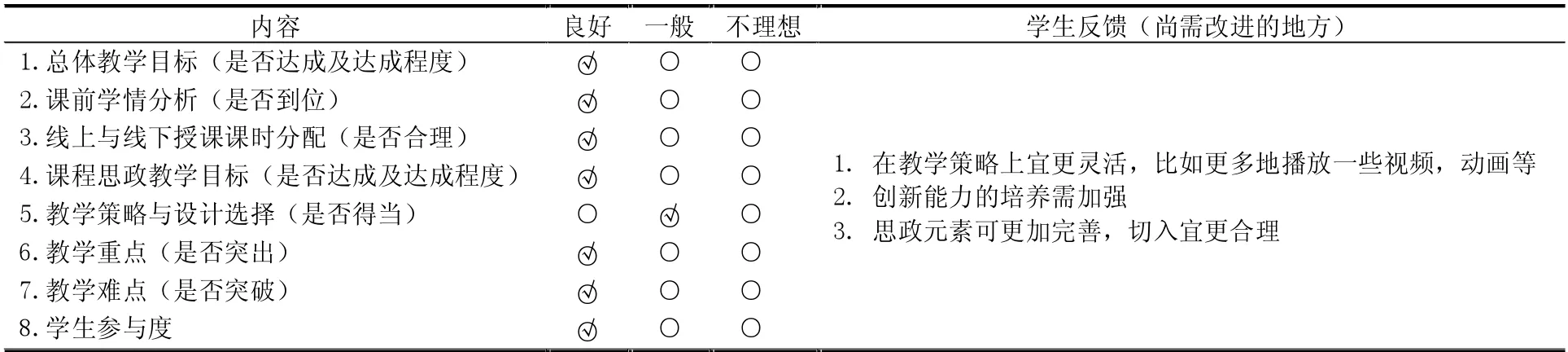

教学反馈和反思是对课程思政评价体系的再评估,是教师回头看、反思各个教学环节、查找问题的过程。课程思政的教学效果不仅要反映学生接受知识的程度和思想状况,还需对教学媒体、方法等的反馈。为提高药剂学课程思政教学效果,我们制订了客观合理的评价方案,力求将“课程思政+素质培养”落到实处,其最终目的是以点带面,逐步推进我校课程思政建设,使各门专业课与思政课同向同行,构建制药工程育人新格局。我们采用调查问卷、师生座谈等方式判断学生的最终教学效果。比如在教学活动结束后,利用超星网络教学平台发起调查问卷活动。通过学生的学习效果反馈,重新审视自己的教学内容设置,反思教学上的不足,并及时调整教学方式方法。为了评价药剂学“课程思政+混合式教学法”的效果,我们设置了实验组和对照组,每组各61 人,共122 人。实验组采用“课程思政+混合式教学法”,对照组仅采用线下(课堂)教学模式。通过对两组成绩分析,评价教学效果。分发调查问卷共122 份,回收116 分。问卷内容和结果见表4,教学反思的内容见表5。

表4 药剂学“课程思政+混合式教学”法质量评价表

表5 教学反馈与反思

五、药剂学课程思政需注意的几个问题

(一)不断提高师资团队的政治与理论素养

教师的思想政治理论水平和职业素养是影响课程思政质量和层次的关键。任课教师要转变观念,认识到当下思政教育在高校专业课程授课中的重要性。从党和国家事业发展全局出发,努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者,将教书育人理念“内化于心、外化于行”。通过不同渠道及形式,参与课程思政学习交流,提高教师的思政水平,比如积极学习宣传党中央、国务院和各级教育主管部门发布的有关课程思政文件;勇于担当,大胆尝试,让思政元素在线上线下教学中落地生根发芽。另一方面,学校可通过形式多样的报告会、辅导会、经验交流会支持高校教师开展课程思政教学研究,不定期地开展课程思政专题知识培训,有针对性地解决课程思政建设过程中的实际问题和难题,充分调动师生在课程思政建设中的积极性和主动性,让师生各有担当,均有作为。

(二)教学方法和教学手段的更新迭代

教学方法和教学手段是思政教育的载体,优秀的思政教育离不开丰富的教学方法、教学手段,它能最大程度地激发学生的学习兴趣[16]。当代网络及信息技术的飞速发展,特别是新一代信息技术如移动互联网、云计算和人工智能等的出现打破高校教师教学的固有思路。在此背景下,任课教师需要不断地学习、积累新的教学方法和教学手段。药剂学任课教师不仅要娴熟掌握传统的“说教式”教学法,还应与时俱进,在教学实践中勇于改革和创新,拓展职业视野。比如利用超星网络教学平台、云班课、课堂派、QQ 群和微信群等媒体优势与学生交流互动,在师生多层次、多角度的思想碰撞中提升课程思政教学效果,走出一条契合新时代制药工程专业人才培养要求的教学模式改革之路。

六、结束语

综上所述,药剂学课程思政是落实“立德树人”根本任务的重要载体和关键举措之一,是拓展新时代大学生思想政治教育的重要途径。药剂学课程思政教育不仅能提高学生的职业素养,还能提高学生道德品格;思政教育与理论知识教学相辅相成,对提升大学生学习获得感、幸福感大有裨益。要充分利用药剂学课程的教书育人功能,发挥线上线下教学主渠道作用,让思政元素“入情、入味”,让“思政之花”在药剂学教学各个环节绽放光彩。着力培养学生职业道德、文化自信、工匠精神和社会责任感,促进学生的知识、能力与思想品格协调发展,促成育人成效与课程质量的双向提升。