河道整治工程对游荡型河道断面形态的影响

许琳娟,王森森,2,李军华,赵万杰,3,李名扬,3

(1.黄河水利科学研究院水利部黄河下游河道与河口治理重点实验室,郑州 450003;2.郑州大学水利科学与工程学院,郑州 450001;3.河海大学水利水电学院,南京 210098)

为了保障黄河下游两岸防洪及滩区人民生命财产安全,20世纪50年代,在黄河下游陶城铺以下弯曲性河段开始修建控导工程;取得成功后,20世纪60年代推广至高村—陶城铺之间的过渡性河段;随着河道整治原则的不断改进,20世纪80年代,黄河下游高村以上的游荡型河道开始进行重点整治[1],在“八五”科技攻关期间,治黄工作者通过对黄河下游游荡型河道河势演变规律进行分析,提出了“微弯型整治方案”[2-3]。实施该方案后,游荡型河道主流及边界摆动范围明显减小,大部分河段河势得到初步控制,在一定程度上保护了堤防安全,缓解了下游防洪压力。尤其是2006年以来,河道整治建设进程加快,工程密度大幅增加,其“宽、浅、散、乱”的河槽形态进一步改善。近些年,黄河下游的水沙条件发生变化使得下游河道的断面形态演变更为复杂。

长期以来,治黄工作者及科研人员针对黄河下游河道的断面形态变化开展了大量研究,积累了丰富的成果:厘清了影响断面形态的最主要因素[4];探讨了在不同水沙条件下河道断面形态演变的机理[5]以及在不同时期、在不同水沙条件下河道断面形态变化的过程[6]及调整规律[7-8];分析了黄河水沙变化与河道断面参数的响应关系[9-10]以及河道边界条件对断面形态的影响[11-12]。在河道形态参数自身演变方面,采用实测资料、理论推导及物理模型试验等手段,分析了不同时期黄河下游主槽断面形态参数的时空变化规律和调整过程[13-14],已初步建立了河道横断面形态调整的理论体系[15]。

以上研究表明,不同来水来沙及河道边界条件均对河道断面形态演变起着非常重要的作用,然而目前的成果大多是基于这两方面来分析下游河道形态的演变,偶有河道整治工程对其影响的研究也是通过试验手段进行的定性描述[16],尚缺乏整治工程密度与河道断面形态参数间相关关系的定量研究。本文统计1960—2014年游荡型河道整治过程及形成的工程密度,基于黄河下游游荡段长系列实测水文和断面地形资料,采用单因素分析方法研究在同流量条件下不同时期游荡型河道整治工程密度对断面形态参数(河宽、水深及河相系数)的影响。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区域概况

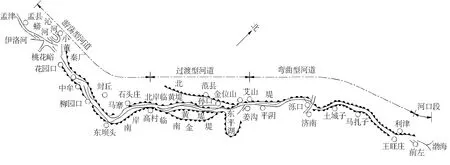

黄河下游河道不同河段河型特点见图1。其中,高村以上为游荡型河道,长299 km,纵比降为0.172‰~0.265‰,河身相对顺直,滩槽高差较小、滩地广阔,河道水流散乱、断面宽浅,主河槽宽度达3~5 km,主流迁徙不定,河道泥沙冲淤严重,河势游荡强烈,断面形态变动频繁,河相系数变动范围大。新中国成立前历史上频繁决口,黄河下游游荡型河道是黄河防汛重点河段。新中国成立后,通过河道整治工程试验、河势演变规律分析、河段治理经验总结等,对游荡型河道进行了长期的综合整治,在防洪安全、河势控制等方面取得诸多成就和成果。

图1 黄河下游河道

21世纪初小浪底水利枢纽运用以来,黄河下游的水沙过程发生了显著变化,流量年内分配方案更改,进入下游的沙量锐减,游荡型河道整治面临新的水沙情势。近年来,随着国家投资力度增加,河道整治工程修建的步伐明显加快。2002—2006年,江恩慧等[17-18]开展了黄河下游游荡型河道河势演变的机理研究,取得重大突破性成果,并应用该成果进一步优化了游荡型河道整治方案。至此,东坝头至高村河段的河道整治工程进一步完善,东坝头以上河段的河道整治工程得到了快速发展。

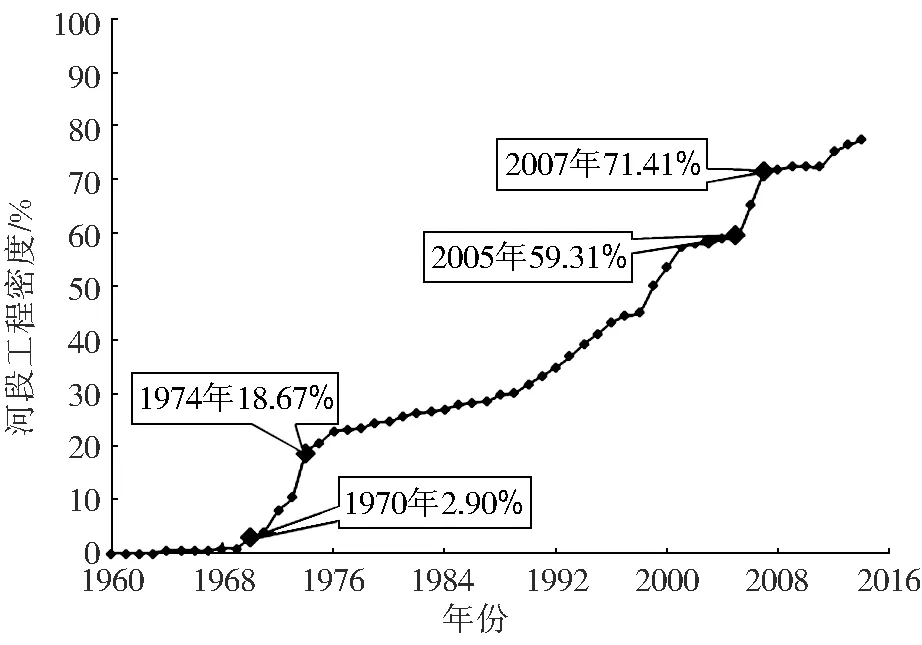

为更好地反映游荡型河道工程建设情况,定义河道整治工程密度为游荡型河道修建的河势控导工程总长度与河道长度的比值,该指标间接反映了河道整治工程对该河段河势的约束能力。为进一步细化游荡型河道整治工程建设周期的划分,收集了黄河下游游荡型河道逯村控导工程至三合村控导工程(白鹤—高村河段)的修建及改建的具体过程,将收集到的数据按照年份统计梳理后,绘制出1960—2014年该河段河道整治工程密度的变化情况,见图2。这里的河道整治工程只包含对河势起约束作用的控导工程,不包含险工。从图2可以看出,该河段的工程密度整体呈逐年增大的趋势,结合图中变化曲线的拐点以及黄河下游河道整治工程建设实际情况,工程建设大致可分为3个时期:即1960—1973年、1974—2005年、2006—2014年。1974—2005年为游荡型河道河势控导工程的密集建设期,工程密度从1974年的16%增加到2005年的55%,增幅约达244%。2005年以后,由于河道所受的人工约束已较强,河道整治工作多为已有工程的改建和扩建,截至2014年,游荡型河道河势控导工程密度已达70%以上。

图2 1960—2014年黄河下游游荡型河道整治工程密度

1.2 数据来源

2 游荡型河道整治工程对断面形态的影响

2.1 游荡型河道典型河段整治工程密度

以水文站测量断面为划分依据,分别统计铁谢至花园口和花园口至夹河滩这两个河段的河势控导工程密度情况,进而分析不同的整治工程密度对河道断面形态的影响。铁谢至花园口河段全长约为103 km,河段内有控导工程17处,截至2014年,控导工程总长度近80 km。河段内首个控导工程——花园镇控导工程于1964年开始建设,工程长度仅0.44 km。1970年,铁谢至花园口河段工程密度仅为2.90%,开展河道整治工程建设后该河段工程密度快速增大,1974年已经提升到18.67%。1974年开始大规模修建河道整治工程,河段内的控导工程长度由1973年的10 km增长至1974年19 km,工程密度增长了近1倍。此后,该河段内河道整治工程不断开始建设、延长、完善,工程密度逐年增大,见图3。1974—2014年,河段内控导工程的密度从18.67%提升至77.45%,游荡性河势得到了更加有效控制,主流摆动范围明显缩小,在一定程度上缓解了下游的防洪压力。

图3 1960—2014年铁谢至花园口河段工程密度

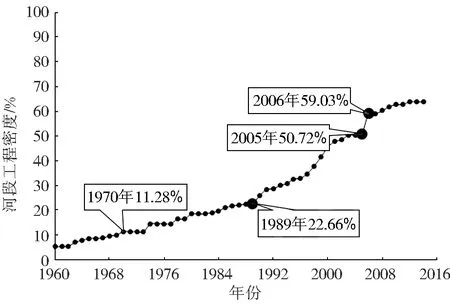

花园口至夹河滩河段全长约为107 km,到2014年河段内有河道整治工程22处,全长约为69 km,河段内的工程密度自1960年起呈逐年增大的趋势,截至2014年达到63.87%,见图4。1989年之后,尤其是2006年以后,河段内整治工程的建设明显加快,工程密度的增长率明显高于1989年之前。

图4 1960—2014年花园口至夹河滩河段工程密度

2.2 游荡型河道整治工程密度对断面形态影响

2.2.1不同时期在同流量条件下河道宽度变化

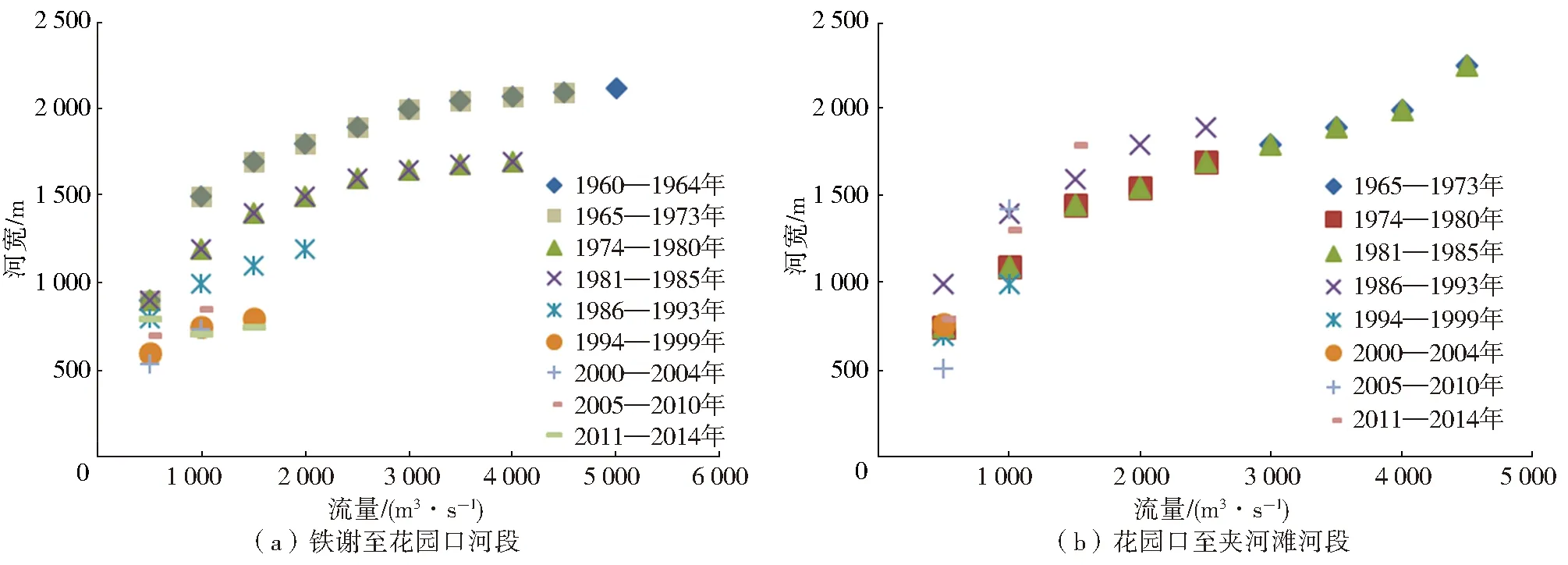

图5(a)为铁谢至花园口河段不同时期在同流量条件下河道宽度的变化情况。整体来看,河道整治后河道宽度明显比河道整治前变窄。随着时间的推移,在同流量条件下河道宽度呈现逐年减小的趋势。流量在1 000 m3/s和1 500 m3/s时,河道宽度分别由1974年前两个时期的1 500 m和1 700 m逐时期缩小至2011—2014年的708 m和747 m,河道宽度分别缩小52.8%和56.1%。具体来看,在同流量条件下,1981年(工程密度达25.62%)之后的河道宽度相比之前一个时期明显缩窄,此后随着河道整治工程密度逐年增大,断面河道宽度基本呈逐年减小的趋势,说明河道整治工程在一定程度上起到了控制河道宽度的效果。2000年至今,随着小浪底等水利枢纽工程的投入使用,进入下游的水沙条件发生了一定变化,小水流量过程居多,河道整治工程密度逐年增长,断面河道宽度也随之逐渐减小并得到了较好控制,河道宽度明显缩窄并维持在500 m至1 000 m。

图5 不同河段在同流量条件下河道宽度变化

图5(b)为花园口至夹河滩河段不同时期在同流量条件下河道宽度的变化情况。由于该河段前期河道整治程度较低,故前期在同流量条件下整治工程对河道宽度影响不明显;1992年8月的高含沙洪水刷深主槽、淤高低滩,在一定程度上归顺了主槽,使得截至1993年(工程密度达29.94%),在同流量下河道宽度有所增加,该时间段内来水来沙对河道宽度影响较大。该时期后,随着整治工程密度的增加,在同流量条件下河道宽度有所减小,一直到2010年,整治工程密度增加到约62.76%,其后工程密度基本保持稳定,故从1994到2010年,随着时间的推移,在同流量条件下河道宽度持续减小。2011—2014年,随着小浪底水库的运用,下游河道整体保持冲刷状态,河道平滩流量增大,过水能力增强,同时,该时期整治工程密度从2011年的62.76%增加到2014年的63.87%,新建、增建的工程很少,故该段时期内水沙条件对河道宽度影响较大。由此可见,在花园口至夹河滩河段,除特殊年份外,其余年份随着工程密度的增加,在同流量条件下河道宽度也呈现减小的趋势。

由以上两河段不同时期的同流量与河道宽度关系以及河段内工程密度随时间的变化过程可知:河道整治工程对控制断面河道宽度的作用是显著的,工程建设完善、工程密度较大的河段,断面河道宽度明显缩窄;而工程密度较小时,河段的游荡性尚未得到控制,在同流量下河道宽度变幅较大。

2.2.2不同时期在同流量条件下水深变化

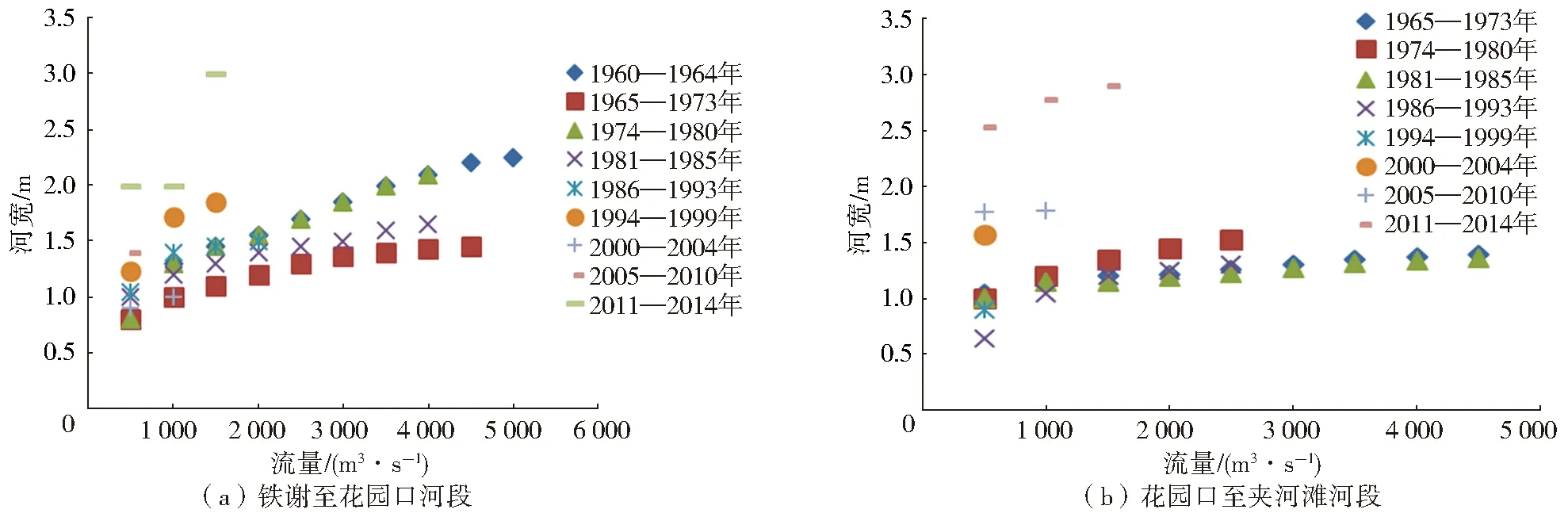

图6(a)为铁谢至花园口断面不同时期在同流量条件下水深的变化情况。1980年之前,花园口以上河段河道整治工程特别少,工程密度仅为24.64%,该时期工程对水深影响很小。1981—1999年,工程密度增加到50.03%,该时期内在同流量条件下水深整体呈现出逐渐增大的趋势;而2000—2004年在同流量条件下水深下降,是因为该时期工程密度增加较慢,对水深影响较小,同时遇上前几年持续的枯水少沙年,主槽淤积,水深降低,该时期水沙条件对水深影响较大。2004年以后,尤其是2006年以后,国家加大了对河道整治工程的投资力度,工程密度增加较快,一直到2014年,均呈现出在同流量条件下水深逐渐增大的趋势。

图6(b)为花园口至夹河滩河段不同时期在同流量条件下水深的变化情况。与铁谢至花园口河段水深变化相似,截至1985年,该河段河道整治工程密度仅有21.09%,故该时期及以前时期整治工程对水深影响很小。1986年之后,随着河道整治工程密度的增加,在同流量条件下水深呈现出逐渐增大的趋势。当流量为1 000 m3/s时,在同流量条件下水深从1981—1985年的1.05 m增加到2011—2014年的2.8 m,增幅为166.7%;当流量为1 500 m3/s时,在同流量下水深从1981—1985年的1.2 m增加到2011—2014年的2.9 m,增幅为141.7%。

图6 不同河段在同流量条件下水深变化

以上分析表明,河道整治工程对断面水深也有一定影响。有些学者提出,由于整治工程主要通过改变河道的边界条件来约束主流,起到控导主流、稳定河势的作用[17],因而工程对断面河道宽度的影响是直接的,但对水深的影响是间接的;同时,断面水深变化是河道冲淤的直接结果[19-22],河道整治工程对水深的影响存在一定的滞后性。因此,不管从哪个层面来讲,在相同水沙条件下,河道整治工程的修建约束了天然水流在横向上的展宽,水流开始向下淘刷河床,河道逐渐向纵深方向发展,使得断面水深逐渐增大。

2.2.3不同时期在同流量条件下河相系数变化

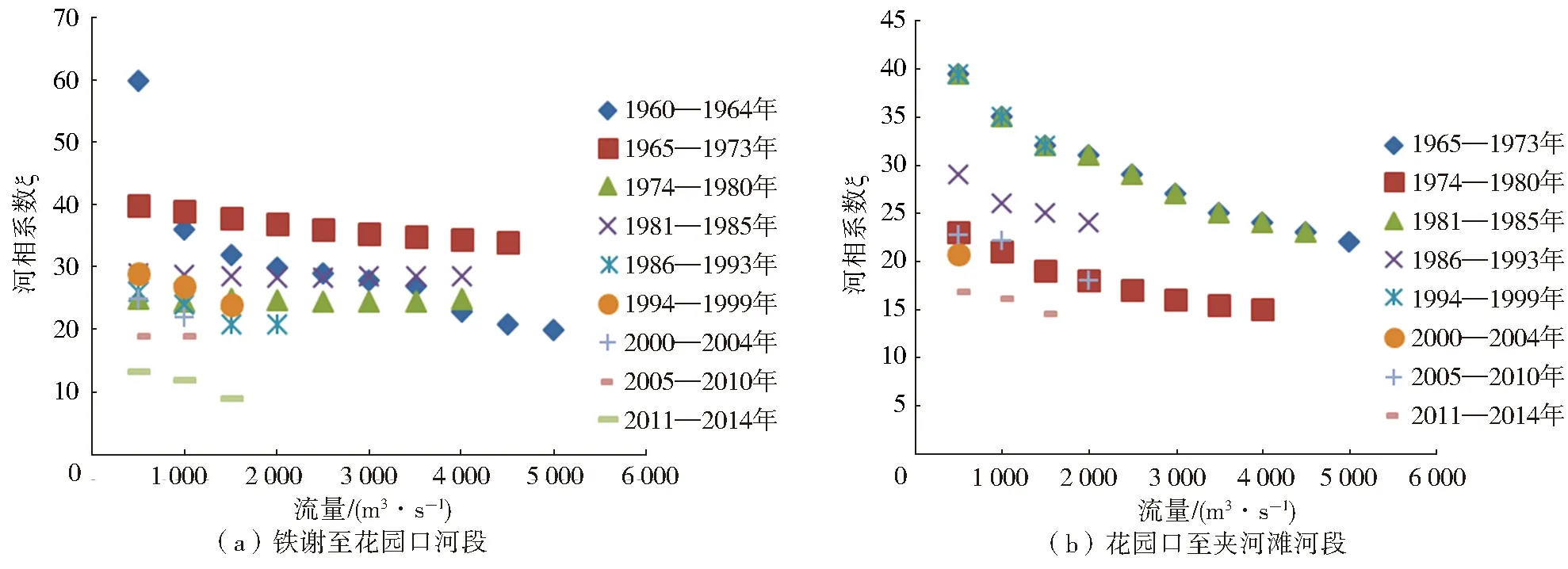

图7 不同河段在同流量条件下河相系数变化

由于黄河下游游荡型河道宽浅,水流迁徙不定,河道断面变化空间大,河相系数变动较大。在进行河道整治前,河相系数变幅较大,河相系数随流量增大而剧烈减小。开展河道整治工程之后河相系数随流量增大而减小,变化比较稳定。在同流量条件下,当工程密度达到50%以上时,河相系数基本随工程密度的增大而减小,反映出河道整治工程对河道断面形态的调整有重要影响;当工程密度小于50%时,河相系数受工程影响较小,受水沙条件影响较大。在整治工程修建较完善的近些年,在同流量条件下黄河下游游荡段河相系数明显减小,说明在河道整治工程的影响下,断面趋于窄深,整治工程在一定程度上对河势具有较好的控制作用。

3 结 论

河道整治工程通过改变河道边界条件对河势起到控制作用,影响水流对河道断面形态的塑造。利用1960—2014年黄河下游游荡型河道铁谢至花园口、花园口至夹河滩河段大断面流量和地形资料,结合河道整治工程密度,比较各河段河道整治过程中在不同时期、不同工程密度下的断面形态参数的变化,分析了河道整治工程对黄河下游游荡型河道断面形态的影响,主要结论如下:河道整治工程在达到一定密度时对河道断面形态有明显的改善作用,在一定程度上限制了河段的游荡特性。随着河道整治工程密度的增大,在同流量条件下河道宽度逐渐减小,水深有所增大,河相系数逐渐减小,断面明显趋于窄深,该断面形态有利于河势稳定,提高主槽输沙能力。河道整治工程在密度较小时,不能有效控制河势,河段的游荡特性突出,在同流量条件下的河道宽度、水深、河相系数都变动频繁,变幅较大。在特殊年份,如丰水、丰沙年份,来水、来沙条件对河道断面形态影响较大,当河道整治工程密度达到一定条件(如50%以上)且遇特殊年份时,应对该情况下影响河道断面形态的主要因素做进一步深入分析。