旅汉粤商与晚清汉口茶叶贸易

朱 英 钟元泽

1917 年,旅沪粤人甘棠在一次论述中提道:“故上海一隅,粤人之聚族而居者,至二十万,且沿扬子江而入,因利成便,遍江流七省之地,散处者又十余万。” 他还引用西人伯乐文的演说词作为结语:“炎风热瘴之地,溯雪沍寒之区,人迹所至,粤人必到,其冒万死排万难之精气,可以长驾远驭,呼吸宇宙”。①此说虽然不免有文学式的渲染和夸张,但也描绘了近代粤商向国内诸埠拓展的事实。②1861 年前后,先行在上海站稳脚跟的粤商随外国洋行溯江而上,以汉口为中心发展埠际转口贸易,茶叶乃重要商品之一。③既往对晚清以上海、汉口等地的茶商研究,主要以晋商、徽商为中心,对粤商的探讨则迄无专文④,这与粤商在两地茶叶贸易发展中的作用与地位很不相符。有鉴于此,本文拟通过地域性商人集团角度,考察包括粤籍买办在内的汉口茶叶广帮的兴起,论述其在晚清汉口茶叶对外贸易中的地位与作用,兼论其对汉口城市近代转型的影响。

一、晚清汉口茶叶广帮的兴起

晚清时期,汉口“虽非茶产出地,而实茶之大市场”,茶叶转口贸易十分兴盛发达。尤其江西、安徽、湖北、湖南诸省之茶叶,均“以汉口为发卖之门户者”。时人谓:“每逢茶节,江舟衮衮,行贾济济。问其何事,莫不曰载茶;问其何往,莫不曰到汉口。”所以汉口“实江西、安徽、湖北、湖南四省茶之中央贸易场,可无异辞。而汉口有所谓茶栈者,林立云集,实茶之屯集所”。⑤

晚清汉口茶商为数众多,形成“汉市向以茶商为大宗”的特点。⑥晚清汉口茶商依地域划分,“共有六帮,一、山西帮,二、广东帮,三、江西帮,四、湖南帮,五、安徽帮,六、湖北帮。六帮中向推广帮为首,近则砖茶畅销,资财流通以山西帮为第一。惟茶商素无团体,对于外人不求所以争胜之学问,对于同业不求所以联络之方针,故六帮茶业公所表面虽有可观,并无实在合群之势力,亦少锐意进取之人才。”⑦这一缺陷虽对整个晚清汉口茶业的发展不利,但却使向为各帮茶商之首的茶叶广帮得以长期占据重要地位提供了机会。

晚清汉口茶叶广帮的兴起并非偶然。粤商稍早在汉口主要从事长途贸易,他们自岭南转运海产、生丝、广货、叶扇、夏布、荔枝、绢织物、象牙细工、银细工、砂糖、丝茧等至汉,回程再在汉口采购大米、棉布、茶叶等。其每年在汉口的交易额达3500 万两,居汉口诸帮之首。⑧五口通商初期,广州对外茶叶出口贸易的地位有所下降,粤商乃分赴湘鄂皖赣闽等省茶区从事制茶、购销、经营茶山等活动。⑨以鄂西茶区为例,“在欧战之前,该地茶商均来自粤省,资本雄厚,每年制茶数均在三万至四万石之间。虽无精确统计,但询之汉市老茶商,亦谓如此。”⑩茶业迅速成为晚清旅汉粤商的主要经营行业之一。大量旅汉广东茶栈坐商的出现,使粤籍茶商在汉口的实力进一步扩展。从同乡会馆及客帮之数来说,粤商在汉口共设立过同乡会馆、公所4 处,其中最大的是岭南会馆,为南海、番禺、新会、顺德四邑所建,内分粤魁、番禺、高冈州、凤城四堂,附设慈善机构同善堂,“为旅汉粤商营业会集之所”。此外还有韩江别墅、潮嘉会馆、香山会馆等。⑪1888 年,旅汉粤商自称:“汉皋为通商巨埠,我粤人经商于此者,实繁有徒,每遇善举咸孜孜焉,惟恐或失,以故数十年来创骏业、膺鸿福者指不胜屈”。⑫至1905 年,“广帮在汉商民以香山人为多”,在广东会馆以外自设香山会馆,“统计广帮在汉人数,约四千八百余名”。⑬辛亥初,“粤人经商汉口者逾万人”。⑭

茶叶广帮得为晚清汉口茶业之魁首,是因为进入汉口的英商与其合作最为密切,他们的茶叶运输主要通过粤商贩运至上海,这一便利使得“更多的汉口茶叶是由粤商控制的”,“即使后来英国人因印度和锡兰茶而放弃华茶市场,粤商在外贸上仍占据重要地位”。⑮1842 年上海开埠,广州的公行制度被裁撤,但对粤商经济力量的负面影响却是有限的。开埠以后,“一些旧有的(广州) 公行人员”“保有很大潜在势力”,依然在“很大程度上”控制和垄断“一些主要商品的供销市场”,被视为“外商势力向内地渗透的第一个障碍”。⑯英国人Robert·Fortune 曾指出有着长期对外贸易史的广东商人势力有可能深入到某些产茶区。例如,上海崇安茶区出口运销业务,就垄断于少数粤商之手。“在1846年和1847 年,上海的茶叶贸易主要是通过商行来进行,而这些商行主要是广州人来运营……在这种情况下,除非知情人士,很难说得清楚,付给崇安县那些茶叶商人的价钱究竟又是多少数”。⑰当时上海贩卖华茶的外商声称自己根本不知道“谁是茶叶的所有者”。第二次鸦片战争增开口岸,“新开各口情况,仍复类似”。“拥至汉口的外商,由于找不到可靠的华商对手交易,不得不以货易货(主要以进口样布、鸦片交换丝茶等土产)。”⑱

与此相关的另一情况也值得重视,这就是在汉口的买办群中,粤籍买办和宁波籍买办最为活跃,势力也最大,“外商完全依靠他们的广东或宁波籍买办的协助”。⑲而在晚清早期,这一“协助”则完全为粤商所垄断。在茶业内部,有谓旅汉浙帮“历年亏耗,近已销声灭迹”。⑳郑观应指出:“中国茶商未尝直接于洋行沽茶,有茶栈代理。两湖茶栈谦慎安、熙泰昌、厚生祥、协泰兴、同顺隆五家,宁祁茶栈忠信昌、洪源永、万和隆、谦泰昌、恒记、同春六家,茶商只出三分佣钱,洋行一分,茶栈一分,通事一分。”㉑一般的茶商无法与洋行直接交易,需要付给负责代理业务的茶栈一笔中介费性质的佣金。茶栈会同洋行、通事三方分领这笔佣金。而实际情况是汉口比较著名的广帮茶栈负责人一般身兼栈东和通事(买办) 二职。1861 年,广东南海人陈次壬游历汉阳,商人潘某推荐其进入来自英印殖民地的巴斯(The Parsees) 商人所开设的广南洋行汉口分行为买办,“董理茶盐各务”,“岁获利钜丰”。㉒汉口茶业公所首任主席盛世丰(一作盛恒山),来自广东香山,其创办之汉口鸿遇顺茶栈亦“名著一时”,他本身就是英商宝顺洋行买办。㉓唐翘卿,系英商汇丰银行买办、怡和洋行买办。1867年他在九江设立谦慎安(一作谦顺安) 茶栈,随后通过族兄唐瑞芝之助在汉口设分号,1868 年又在上海设联号恒顺宏,同年担任上海茶业公所董事。㉔谦慎安茶栈分号遍布上海、汉口、九江乃至两湖茶区,被汉口英商新大信洋行称之为“中国茶业之拿破仑”。1916 年,又与唐季珊将汉口、九江、上海等处茶栈合并成立对外发展之华茶股份有限公司,联号遍设香港、北美诸埠。该公司是当时规模宏大的跨国茶业公司。㉕

同时,粤商茶号还依靠英商银行中的粤籍买办之力,吸纳大量贷款,以为臂助。邓纪常,又名邓奇勋,汉口英商汇丰银行买办,广东南海人,当时外国人撰写的《商埠志》称其为汉口租界内权势最大的买办,“如同汉口买办之父一般的人物”。㉖原因在于汇丰银行是英人掌握之江汉关的“金库”,有无息使用周转资金的便利。㉗1865 年开设的汉口麦加利银行聘香山人唐寿勋为首席买办。唐寿勋为中国近代早期民族工业家唐廷枢的族弟,在麦加利银行任职长达20 余年,积聚大批财产。其侄唐朗山原即在汉口开设了厚生祥茶栈、惠生花香栈,后继承唐寿勋买办职务和部分财产,并在麦加利银行附股3000 英镑,堪为当时汉口粤商首富。㉘在英商陆续退出华茶市场后,唐朗山还于1907 年在汉口开办兴商茶砖厂,制作茶砖专售俄国,该厂“是武汉近代最早成规模的民族资本茶厂”。㉙汉口怡和洋行的总买办是陈修梅,广东南海人,其侄陈仙洲在陈修梅去职后继任总买办之职,成为民国时期汉口粤商的代表人物之一。㉚当时英商与买办在一次交易中“英商赚一元,买办赚两元”,买办即使赚不了两元,也“可以同样赚一元”。㉛而按照郑观应的说法,汉口广帮茶商赚两元是可以通过操作来达到的。所以,王韬强调“半皆粤人为之”的买办“顷刻间千金赤手可致”并非虚言。㉜

晚清汉口另外一支重要的外商是俄国商人。他们虽曾向晋商手中收购茶叶,但包括晋商、湘商在内的茶商都无法进入以英商为主导的更高层次的茶叶贸易圈。因为英商和粤商的垄断,俄商无法获取最好的茶叶。这并不是因为晋商、湘商之能力限制,而是当时把握了先手的粤籍买办直接与外商交易所形成的规则决定的。这在汉口行业报告中得到证实:“汉口的中国茶商,主要是广东人,他们是生产者和外国商人之间的中介人,从而他们获得很大的利益。他们把英俄战争即将发生的消息传入内地,并且尽量渲染它对茶叶贸易的不良影响。生产者怕他们的茶卖不出去,因此廉价出售。广东商人因此获得很大的利润,据说不下两三百万两银子。”㉝此外,英商和广帮“专取生叶”的情况下,“商人与山户互相嫉妒,动辄抬价居奇”,“(山户) 知其(商人) 急欲求售,勒价联帮,在所不免。山户固不能不售,商人携银入山,亦复不能不买,比年遂多以高价买之山户,以贱价卖之洋商者。山户偶尔获利,而茶商无一不亏”㉞。一些茶区如巴陵贸于本地的次等茶“名黑茶,乃取山中杂树为之,极有无一叶茶者”。即使如此,此种茶仍“茶值三倍”。㉟

为改变这一局面,“曾经有九家俄商,自恃通晓方言,由汉口携带资本向内地活动,但是每一笔交易都必须征求华籍先生们的意见,才能作成”。㊱这些华籍先生即为买办。随后俄商还是不得不聘请华人买办以及依靠粤商收购茶叶。以湖北羊楼洞茶区为例,光绪初年俄商在此设压制茶砖的工厂,“此后以茶叶销路甚广,俄国遂招人包办。其时承包者多为粤商,所以称为洋庄茶厂。最盛时在光绪末年,共有惠昌、新泰、顺丰、阜昌、兴商等五家”。㊲以上五家,除了兴商为粤商独资外,其余四家均为被迫使用粤籍买办的俄商茶号。其中,1889年冬,俄商阜昌洋行聘任粤商唐瑞芝为买办。㊳阜昌原来收买头春茶“尚不及(汉口) 英商十之一、二”。由于唐氏的活动,阜昌洋行率先压倒并反超英商,其办运出口的红茶一项每年达到“五、六十万箱”,其中还不包括压制成砖的“老茶花香”,唐氏因此致富,荣膺“茶王”之名。㊴俄商汉口顺丰洋行聘“善品茶经,精于鉴别”的粤商韦紫封为买办。其人“善技击,好驰马以习劳,素有大志,待时而兴,中年赴汉口营商业”,“以茶商富雄当时,允推公为巨擘”。㊵后于广东会馆设熙泰昌茶栈,栈中所制红茶曾获南洋劝业会和巴拿马国际博览会银奖。㊶其子韦捷成(韦应南) 后继承买办之职,侄韦咏三(韦应棠) 继承了熙泰昌茶栈。㊷此号是六帮茶商之中“拥有巨资”的茶栈。㊸韦紫封亦将其在香山的族兄弟带至汉口,例如为其助理“在行管理账务银钱出入”之四弟韦鲁时。㊹容闳的族兄弟容星桥,也担任过汉口顺丰洋行买办。㊺上述粤商均在汉口从事过对外茶叶贸易。

这些与英俄茶商来往密切的粤商甚至在汉口建立了一个买办同业组织,“非广东人不得参加”,设有主席、副主席等职。㊻另在一封1899 年汉口商务局致各商董的照会中,总局指出:“惟汉口之商外省人多,本省人少,但取其熟悉商情,亦不必拘于本处绅士”,主张挑选“殷实诚信、通晓时势之大商”出任总董。其中,粤商在以九省商帮组成的14 位总董占了5 席。分别为英商汇丰银行的邓奇勋(邓纪常)、俄商顺丰洋行的韦尚文(韦紫封)、大德糖栈的陈其欣、英商太古洋行的张德明(张寅宾)、茶业公司的文虎卿(文国华)。㊼除潮州糖商陈其欣外,其余四个均涉及华茶出口贸易。由此,晚清旅汉粤商在汉口主要以对外茶叶贸易起步,并对其余五个主要的茶帮形成相对优势,而此种优势主要是由晚清粤籍茶商在丧失广州一口贸易地位后迅速扩展对内地茶叶收购力度,实现了通过买办对华茶出口贸易之垄断,抢占了商业先机。

二、晚清汉口茶叶广帮的发展逻辑

在晚清奇诡莫测的汉口茶市里,华商为改变茶叶贸易中的被动地位以取得出口贸易主动权,采取过不少积极行动。茶叶广帮便是采取积极行动的华商群体,并一直维持在汉口茶业六帮内部的优势地位。他们所依靠的不只是上节所述个别粤籍买办与外商密切联系所形成的华茶出口市场规则,广帮内部至少还存在着在官商互动、经营风格、投资布局等多方面刻意经略的综合因素。

其一,作为一支重要的客籍华商,粤商在行动中极为重视和利用在洋务运动中与官府建立的利益关系,这一特点突出体现在领衔主导汉口茶业公所的行动中。汉口茶业公所由盛世丰创设于同治七年,“中设司事十余人,专管茶务出入数目、过磅、视磅等事,庶免欺蒙之弊”。㊽罗威廉指出:“盛恒山在其(茶业公所) 创立过程中无疑主要是以个体商人的身份发挥作用的。据徐润说,参与创立汉口茶业公所的第二个成员是张寅宾,则显然从未受雇于外国公司。与盛恒山不同,在此后20 年里,当西方商人是行会活动的主要目标的时候,他成为行会的著名领导人”。㊾茶叶六帮不太可能会选择毫无背景的“个体商人”和“显然从未受雇于外国公司”者出任一个旨在沟通华洋茶贸纠纷的组织的主席,通过了解两人生平可以发现他们与官府的联系密切,而且都是曾受雇于外国公司的买办。

咸丰十一年,盛世丰到汉接替杨光让担任宝顺洋行买办,“武汉当道为洋务事,悉向公咨询,公为助力,上至大府,下至营县,胥倚公为左右手。兼办汉关银号、土药税厘,设茶号、质库、绸庄等,号称百万”。㊿在其担任茶业公所主席的前两年,也即同治六年,盛世丰参与了李鸿章之“霆军”在湖北的作战,并立有“督队冲锋”的战功,以军功“赏加按察使衔”。同治八年,经云南巡抚岑毓英奏调,次年委署迤南兵备道,成了有实缺的官员。他在迤南“绥遗黎,清余孽,招商课士,舆论翕然,奉旨加二品顶戴,三代二品封典”。[51]有研究还表明,他还是咸同之际服务于清廷的一个重要的军火商,先后在同治元年筹款替李鸿章购买洋枪洋械,同治八年在汉“采购西洋利器来滇济用”,其弟盛世德甚至替其“坐粤采运军械”。[52]盛世丰第二次到汉重操旧业之时,已经是1889 年前后,但这次来汉投资却是盛氏商涯中的“滑铁卢”。其族谱记载:“被人恿怂,重赴汉埠经营茶务,不幸茶市大跌,大遭失败,负债十数万金。”[53]他是由时任湖广总督张之洞通过湖南生员李萼华“恿怂”来汉的。张之洞在一封电文中称:“如粤商有愿领票者并约同来,粤茶商琼记素作汉口茶行获利,如在家,并告知之,票价定为每票二千金,每票八百石,并告李(李萼华) 知。再,粤人前福建候补道盛恒山、一名黄恒山,在汉口作茶商多年,闻现在家,如盛绅愿办此事,可并速来定议”。[54]盛世丰随后在汉口、九江、上海等地复创鸿遇顺茶栈,次年于茶市折戟。在两次经营活动中,盛氏都极其重视官商互动。

汉口茶业公所的第二任主席张寅宾(张德明)是广东番禺人,其在茶业公所主席之位任职长达20余年。与盛世丰的背景相差无几,张氏也是英商太古洋行买办,并非“从未受雇于外国公司”者。[55]1872—1883 年,张寅宾领导汉口茶业公所围绕“禁止样箱交易”及促使官府实施茶叶减税,发起了一系列有关规范中外茶叶贸易的强制性措施。这些活动在1883 年达成了高潮,发生所谓联合抵制售茶事件。[56]张寅宾及茶业公所的活动得到了湖北地方官府的支持。英商拒绝茶样标价之时,张寅宾与汉黄德道、江汉关监督郓彦琦单方面宣布暂停交易,迫使英商配合执行。1884 年,张寅宾签发了中英文两种文字书写的公所规则摘要尤其是仲裁人制度,并于1886 年再次发起抵制拒绝执行仲裁之英商威尔士洋行的活动。1886—1887 年,又两度与官府协商减税成功。[57]《北华捷报》由此认定张寅宾管理之下的汉口茶业公所在汉口始终具有“无限权威”。[58]

上述表明,为维持在汉口茶业贸易中的主导地位,粤商通过创设茶业公所并领导这个团体开展了一系列活动,产生了较为显著的影响。时人虽对这个茶业公所发挥的作用不甚满意,但也不能完全否认晚清汉口茶商有了这个同业团体之后,其能量与影响明显与前不同,甚至还一度迫使英商不得不配合其行动。

其二,晚清汉口茶叶广帮在发展过程中,非常注重以沪、汉两埠为中心的埠际同乡同业网络的互动和配合。1868 年,汉口茶业公所甫经成立,即“会同上海董事,互为维持”。[59]“上海董事”意指于同年先在上海创设茶业公所的唐廷枢、徐润、唐翘卿诸粤商。粤商所主持的沪、汉两个茶业公所因茶业而联系密切,控制着上海与汉口之间的华茶贸易。如果深入挖掘领导联合抵制售茶活动的张寅宾履历,可以窥测近代粤商埠际同乡网络种种互动的蛛丝马迹。在抵制售茶活动的当年,张寅宾出任招商汉局的会办。这并非偶然事件。前任会办唐凤墀对张寅宾“接盆”一事愤愤不平:“今外人虎视眈眈,同声嫉妒,彼等全未明白昔年西茶生意之来头,惟思饮水而不知谁人掘地凿井之力,一味做谣言毁谤汉局,殊出情理之外,亦可鄙也!若因此争场面、争钱财而换人,尤为各客帮指笑焉。”[60]唐凤墀质疑的是旅沪广帮垄断的轮船招商局董事会商董倾向张寅宾的情况。因轮船招商局的实际管理人唐廷枢、徐润的关系,招商局遂以各埠粤籍买办充当轮船招商局会办,这造成了早期招商局各分局的商董几乎清一色为粤商所包揽,如汉口分局首任会办为香山刘绍宗(刘述庭)、第二任为南海唐凤墀(唐德熙)、第三任为番禺张寅宾(张德明)。[61]顾德曼指出:“轮船招商局的货运经纪业务以各口岸广东公所的联系为基础,并通过其优厚的佣金得到加强。扩大的多重同乡网络保证了稳定的客源,随着公司的生意变成了广东人的生意,极大激励了上海广肇公所和汉口岭南会馆的协调和沟通。”[62]但是,涉嫌中饱私囊的唐凤墀于公于私均未占据有利条件,经总局公举,张寅宾在1883 年顺利出任招商汉局会办。联系当时华茶贸易总体掌握在沪、汉两地茶业公所手中,这两个茶业公所的牵头者均为粤商,后者与招商局初期商董关系密切的背景,不难理解招商汉局会办之职是张寅宾与官场、与外商博弈的重要砝码,也是张氏领导汉口茶业公所的有效助力。

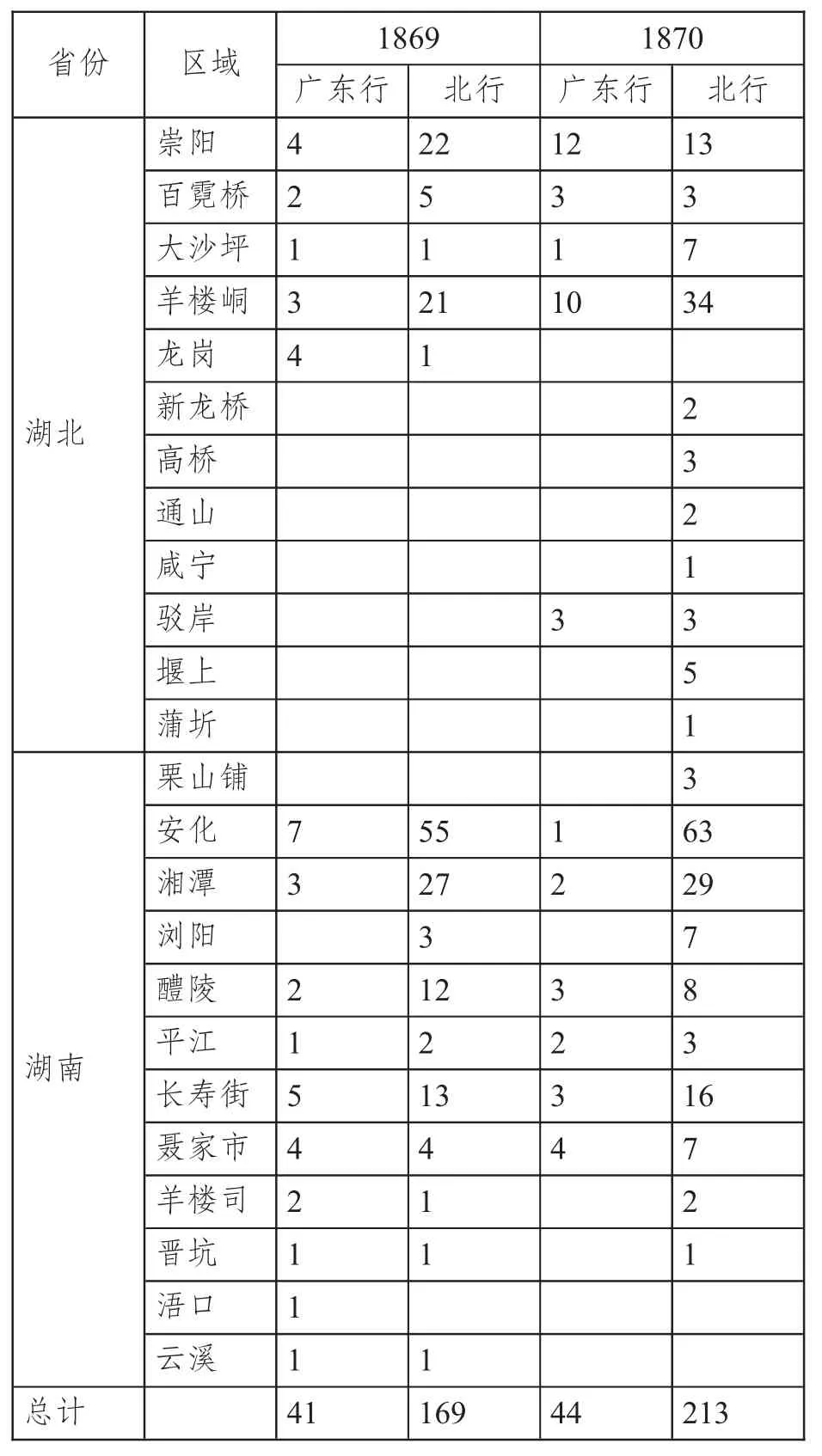

其三,在茶区收购、技术传授及改良等业务方面,茶叶广帮也一直努力保持其主导性优势地位,发挥重要引导作用。以最主要的茶叶收购而言,两湖地区的本土商人收购茶叶以及运输,“只需估茶叶总值百分之三十的资本,其余百分之七十是茶农对他们的信用通融。”因为“茶农不是同样的信任(粤商)”,所以粤商“需要较多的资本”。[63]但是粤商依然保持着巨额的茶叶投资,在汉口最主要的两湖、宁祁两派茶叶之中不乏经营者。[64]为了更直观地展示上述情况,笔者引用海关总税务司1870 年度通商口岸贸易报告内的一组数据予以说明(见表1)。

表1 1869—1870 年茶季期间两湖茶区茶行分布情况

由表1 可以发现,海关直接将两湖茶区内的茶行按经营者籍贯分为两大类:一为广东行,一为北行。[65]这组对两湖茶行的统计数据表示,处于华茶对外贸易鼎盛期的1869—1870 年,广东行的数量与其他茶帮经营的北行的数量构成1/5 至1/4 的比率。这种投资惯性让粤商在两湖茶市交易中保持着持续的优势。宁祁茶叶方面,“清光绪二三年间”,即“有广东商人效两湖制造红茶之法,在皖属(即今建德县) 设庄监制红茶,引起磻村一带青茶商之注意”。后者遂于“翌年春间设庄监制红茶,时仅一家,次年增至二家”,光绪十年以后“遍及浮梁各乡矣”。[66]及至华茶市场萎缩的1915 年,汉口硕果仅存的6 家售卖两湖茶的大茶栈都是广帮独资。[67]与两湖茶栈相比,汉口售卖徽宁茶叶的栈号有9家,其中广帮注资的有3 家。分别为徽帮与广帮合资之新盛昌(经理人俞楚槎)、源新隆(经理人邓步洲),广帮独资之忠信昌(经理人陈翊周),“资本约在每家二三万两不等”。[68]可见,汉口茶叶广帮侧重于经营两湖茶叶,同时也没有放弃宁祁茶叶。

两湖地区并不出产红茶,道咸之际粤商主动介入两湖地区的茶叶采制环节,在红茶技术传入方面占有一席之地。例如钧大福于道光四年在鄂西五峰渔洋关传授红茶采制技术,开设茶庄收购精制红茶,运往汉口再转广州出口。[69]他是较早而又有确切时间记载的倡制红茶之粤商。在湖北巴陵,“道光末,江、广人贩茶至洋,名红茶。虑茶伪,专取生叶,高其价,人争与市。”[70]道光二十三年,“与外洋通商后,广人每挟重金来(巴陵) 制红茶,土人颇享其利,日晒者色微红,故名红茶。”[71]在湖北鹤峰茶区,咸丰、光绪年间,粤商高炳三、林紫宸先后来邑收购红茶,并在当地五里坪等处精制后经渔洋关运至汉口出口。[72]“邑自丙子年,广商林紫宸来州采办红茶。泰和合、谦慎安两号设庄本城五里坪,办运红茶,载至汉口,兑易洋人,称为高品,州中瘠土,赖此为生计焉。”[73]林紫宸为方便运茶,出资修筑“湾潭经九门、张家垭、南北镇至湖南宜沙(泥市) 驮运道70 余公里”。[74]粤商还进入了湖北崇阳,“采细叶暴日中揉之,不用火炒,雨天用炭烘干,收者碎成末,贮以枫柳木作箱,内包锡皮往外洋卖之,名‘红茶’。箱皆用印,锡以嘉名。茶出山则香,俗呼离乡草。”[75]据宜昌海关1897 年度报告,1896 年宜昌出现了“自本埠开放以来首次装运172 担红茶一事”,“这批红茶是几位富有开创精神的广东商人在施南县烘焙和包装,并准备出口到国外的”。宜昌关署理税务司巴尔评论道:“在产地烘茶、分级并包装,运输方式上放弃原来漫长而费劲的陆路交通,转由民船运往宜昌,然后用轮船运往汉口的思路无疑是值得推崇的”。[76]在湖南,咸丰八年粤商“抵安化倡制红茶,为安化制造红茶之始”。粤商“估帆取道湘潭,抵安化境,倡制红茶,售卖倡行西洋等处,称曰广庄”。[77]民国年间有人称“此为红茶在中国之创始,亦即湖南茶对外贸易之嚆矢”,极盛之时“产量达百余万担”。[78]

一些深入基层茶区传授红茶制作技术的粤商,顺利扭转了土客商人之间不对等的客场劣势。卢次伦及其泰和合茶行是其中的突出例子。他制作出“次伦红”(宜红) 茶叶的事迹为两湖茶史所关注,更有人前往卢次伦的故乡中山寻找卢氏族谱,并修正1961 年吴恭亮在台湾所著之《卢次伦传》的若干讹误。[79]卢次伦创设宜红茶的故事颇具传奇色彩,光绪十二年他与友人林紫宸合作,至湘鄂交界处的宜市一带探矿,却发现当地茶叶适合制作红茶,遂回粤募款到宜开设泰和合红茶号。该号在湖北五峰、长阳、鹤峰、湖南石门等茶区设有数十茶庄。今位于石门的茶庄主体建筑仍存,为湖南省省级文物保护单位。[80]在《卢次伦传》中,卢次伦被塑造为与宜市本地茶商密切互动,彼此感情真挚的客商。他毫无保留地给当地人传授红茶技术,在结业返粤前将字号招牌托付给了在当地所收之徒弟。[81]卢次伦亦因此成为鄂西茶商公认的“宜红”之父。[82]刘峻周是另外一位深入基层茶区的旅汉粤商,也因此收获了意外的人生。由于在茶苗改良方面的精湛技艺引起了外商的注意,他在1893 年应俄商康·谢·波波夫聘请,携中国茶籽、茶苗“去俄国高加索的巴统地区(今格鲁利亚) 指导制茶工作”。[83]刘峻周因制茶先后获得沙俄政府的嘉奖、苏俄政府的劳动红旗勋章及列宁接见。其于俄国培育和改良之茶树于格鲁利亚的恰克瓦得以推广,面积达到150 公顷,并设加工厂专制红茶。此种改良茶树名为“老(刘)茶”,并获1900 年巴拿马世界展览会金奖。刘氏也因此荣膺“高加索的中国茶王”称号。[84]

结合上述三点,一方面茶叶广帮上层掌握的茶业公所需要借助官府支持,应对外商的排斥与挤压,以及防止散商自由交易对华茶市场产生不必要的扰乱。另一方面,官府愿意出面支持,更大程度是武汉的建设需要茶商的资金配合,同时更掣肘于李鸿章及其轮船招商局局董的间接影响。[85]而广帮的中下层商人更多集中在道光咸丰年间深入茶区进行改制红茶活动。其代表人物卢次伦、刘峻周在改良植株方面名气甚大,众多的大小茶庄构成了汉口广帮茶商的基数。但是随着时间推移和形势发展,这一部分具备农业知识的商人并没有得到及时的支持和协助,发展空间有限。卢次伦的生意因为受到土豪、盗匪的影响而结业,刘峻周则远涉重洋,成名海外。茶叶广帮陆续转型为主要在汉口市面收购茶叶,坐卖洋行。[86]清末民初汉口的茶叶贸易,日益受洋商影响。“茶市定价授权外人,洋商遂施种种手段,抑勒茶商,茶商亏本,遂用贱价欺压茶户,茶户受茶商之抑勒,愿将茶叶作茶末售于俄人,业茶者颇知茶业失败之危险,若再不求改良之法,又不固结团体,则茶业前途,终属无望矣”。[87]在清末民初,整个华茶的制作和贸易与前相比都出现了比较严重的困难,在此情况下旅汉粤商也曾采取种种措施予以应对。

三、清末华茶危机与茶叶广帮的应对

清末由于印度、锡兰等地茶叶的兴起,华茶市场出现经营危机,出口产值逐年递减。有识之士意识到印度、锡兰茶之所以在市场上优于华茶,主要原因是前者使用机器制茶,中国则是仍采用传统手工方式制茶。“夫茶用手制,易受污秽,中国机器制茶之利未著,仍沿手制之旧习,此西人所以不乐用而销行之滞”。[88]此说虽不尽全面,但也道出了华茶衰落的部分真相。为了缓解华茶出口危机,倡导创办华资机器制茶企业便被提上了议程。

旅汉粤商率先参与了创办机器化生产的汉口华资茶厂。1898 年,湖广总督张之洞在汉口设两湖制茶公司,这是近代汉口首家官督商办机器茶厂。“所用华人董事,有汇丰银行之席正甫、唐翘卿,招商局之陈辉庭暨汉口巨商数人,资本六万两”,唐瑞芝也在董事会中。该公司并非官办,“凡属官员皆不得为本公司的董事或成员”。[89]制茶方式“仿效印度焙制之法”,为“湖北省用机器焙茶”之先。[90]其中,陈辉庭(一作陈辉廷) 系广东新会人,业茶,1891 年以后担任轮船招商局商董、总董兼会办。当时,仍在汉口市场活动的中外茶商“均甚踊跃”,对汉口使用机器制茶深怀热望,认为“中国茶业虽不能恢复旧业,然必能挽回衰局”。[91]除两湖制茶公司外,一封郑观应致茶业公所执事唐翘卿的信件透露,谦顺安茶栈“近亦用机器仿照印度制造之法”。[92]而唐寿勋和唐朗山的兴商公司在机器制茶方面更为突出。“兴商公司”初设于湖北羊楼洞茶区,后由唐朗山于1906 年迁至汉口玉带门,公司附设机器砖茶厂。兴商“专制茶砖,纯用机器制造。该公司成本为二十二万,常年经费一万二千,机器三部,采办湖北羊楼洞之茶为原料,不足则以各山之茶辅之,厂中规模甚大,自来水、电机灯全开。开关机一部用工三百,用煤十吨。若三部齐开,只需人工七百,煤十四吨,愈多愈合算。”[93]另有调查称:“汉口设厂制造者有兴商、阜昌、顺丰、新泰四家。兴商为粤人所经营。兴商有机器四架,现在仅开一架,不开夜工,需工人一百余名,每天出茶砖一百箱。”[94]当时的兴商公司是汉口唯一一家与三大俄商砖茶厂抗衡的华资茶厂,“股东以本国人为限,倘有抵押或转售与非本国人者,其股票息折作废。”[95]该公司为避免中国官员过度勒索,对外挂英商协和洋行招牌,实行统购包销之策,“凡兴商所出之货皆由协和包销,协和所有生意,亦专由兴商包做”[96],专售俄国及中国西北、蒙古一带。其产品曾在历次国内外博览会中获得金奖。总之,兴商公司在各方面都曾取得不俗成绩,其资本、原料、销路、产品、工人数目及工人福利待遇在国内均属一流,为“国人投资兴建的武汉乃至全国最大茶厂”。[97]在机器制茶并未大范围普及的情况下,旅汉粤商却在汉口开风气之先。直至1910 年,清廷仍将设置机器制茶厂的议案停留在试点阶段,报载一家冠名“华茶股份有限公司”的制造厂“拟于产茶最多省份如湖南、湖北、江西、安徽、福建、浙江等省各设一处,使用新式机器,聘请专门技师制成红、绿及砖茶专销海外各国”。[98]两湖制茶公司、谦顺安茶栈、兴商公司等使用机器制茶当属国内同业先例。

与此同时,粤商还利用早期在轮船招商局内部所掌握的优势,尝试在汉口茶叶对外运输的揽载环节突破危机。早在1875 年,轮船招商局呼吁所有华商将货物交给招商局输运,不要交给外国轮船公司,旅汉粤商积极呼应和配合。招商局改组后的1911 年,受命于盛宣怀的郑观应溯江而上考察轮船招商局诸码头、货栈,并为局务改革提供意见。郑在汉口访老友郭芸溪、唐翼衢、韦紫峰(封) 三人,皆业茶,相见甚欢。[99]此三人都是粤商。[100]这并非一次普通的聚旧,郑观应途中所书《留致各埠分局管见五条》 透露了此行部分目的,他提醒各埠分局:“本埠大商货物多者现是何字号,管事者何姓名,何省人,亦均请查复,以备沪局留心招呼”。[101]辛亥鼎革,因招商汉局长施肇英“携栈钥避匿,致毁损客货百二十余万元”,遭到汉帮结会索赔。施肇英藉机“卸肩”辞职,招商局亦曾动议保荐郑观应来汉接任。汉口岭南会馆闻讯,去函称:“(郑观应) 不日来汉,各商闻之,欢声如雷……业经晋源长等联合各帮三十家,系与招商局最多货物往来者联盖图章函电总局,请郑君速来办理。”[102]由此可见,汉口粤商因茶叶运输揽载业务一直维持着与轮船招商局的密切关系。

粤商的方案并非不可行,只是低估了华商内部的客帮力量与彼此矛盾对计划成功实施的阻力。首先,以茶业配合航运业的对外“商战”以分洋利的计划并未能长期维持着整合华商集体利益的效果。他们的计划引起了一部分宁波商人的强烈不满:“广东人叫我们把所有该托运的货物都由他们来运,我要问,为什么我们这些其他省的商人要这样做?”他们表示不要“由广东人管理和朝廷命官控制的、货运人利益得不到保证的轮船招商局”。[103]其次,这一计划还因汉口茶业的重要同行晋商过快地被外商削弱,而无法得到其如同公所管理那样的有力配合。清末华茶出口危机下,俄商是汉口茶市的主要交易者。在危机中一枝独秀的对俄砖茶贸易中,经营两湖茶的汉口晋商入山收茶,简单制作运汉,粤商则主要坐市售卖,两帮错开经营,业务互补。晋商的长途贸易以陆路为主,称之为西口,“溯汉水,取道陕甘,经过青藏,而输出至恰克图,年年若是,永无失时”。[104]东口主要由招商局减价承运,“由海运至天津,转至丰台,再运张家口、恰克图。”[105]苏伊士运河通航后,俄国使用“义勇舰队”到汉口运货直航回国,晋商陆路茶贸大受打击,部分转做东口海运者只得“蝇利”。[106]粤商掌握的兴商公司直接受到俄商砖茶厂的垄断优势以及英商购茶均售俄国的多重挤压。[107]因此,清末的汉口兴商公司虽有一定产量与盈利,却无法扭转华茶贸易的大局。

清末华茶危机下,华商赔本破产者甚多。报载“汉口茶市之坏,当以今年为最,犹忆旧年业茶者,吃亏近二百万金,大半亏在宁祁,若两湖尚有数处获利,今则到处皆然,惟闻洋楼峒与羊楼司两处可勉强敷本”。[108]亏折的茶商感叹茶业“半由天时,半由地利,顾人事未尽,纵有美产,亦不能为嘉种”。[109]其实,自19 世纪80 年代末,广帮在汉口购茶者已“大减”,从48 家降至“只十八九家”,“江浙鄂湘等帮,只得六折之数。山头殷户,名曰土庄,旧岁受亏颇重,甚至有倾家荡产者”。[110]以茶业为基础的一部分旅汉粤商遂另谋他途,开始走向新式行业的开发与经营,四面出击以分散华茶危机中资本集中带来的风险,达到止损效果。这一趋向对于清末民初汉口茶业而言并非利好信息,但对于近代汉口民族工业的发展以及武汉城市现代转型却不无裨益。

罗福惠曾对清末民初武汉160 余家新式工厂进行统计分析:“确切知道为商人开办的有35 家,其中出自广东、浙江、上海商人和华侨商人的为20家”。而且“广东商人人数多,资金亦雄厚。本地商人(不含买办) 投资工厂者,资金最多亦不过数十万。”[111]最为突出者莫过于粤商承办湖北布纱丝麻四局。杨铨在《五十年来中国之工业》中称:“汉阳之铁政局,武昌之织布、纺纱、制麻、缫丝四局,规模之大,计划之周,数十年以后未有能步其后尘者。”[112]光绪二十三年,与汉阳铁厂齐名的官办布纱丝麻四局(简称湖北四局) 因本金“成本屡亏”,负债累累,几近停办,成了华洋商人的“烫手山芋”。[113]韦紫封、韦应南、邓纪常三位粤商与张之洞当局达成“代还德人借款60 万,还清后再行起租”的苛刻条件。三商之所以能承办四局,或出自张之洞当局内部幕宾的游说。留美返国的粤人梁敦彦当时是张之洞电报房事务的负责人,还是张之洞的英文秘书、文案。就在传出承租四局消息的前后,在湖北为官的梁敦彦由候选直隶州捐候选知府,再由知府捐升双月候选道员,“邓纪翁、宋渭翁均欲赞成美举,谓有此机不可失,邓已交到千元,宋交到五百两。弟以数已过半,其余尽可陆续凑缴”。[114]此信中交到1000 元的“邓纪翁”即邓纪常。1906 年,鄂督张之洞正式对外公布由三人承租四局。三人集资80 万两组成应昌股份公司,租期20 年,直至宣统三年湖广总督瑞澂捏故斥退应昌公司改租大维公司为止。韦紫封、韦应南、邓纪常承租后的商办四局,迅速扭亏为赢,“三年以来获利150 万(两) 之多”,为湖北四局之保留付出巨大努力和重要贡献。[115]此外,晚清服务厚生祥茶庄、后为汉口英商新大信茶行买办的唐理修,系唐瑞芝族弟,入民国后先行创办广益机制砖瓦公司,用半机械的设备生产德式洋砖、洋瓦。[116]亦有茶商选择投资邻省矿业。替汉口宝顺洋行收购茶叶的粤商杨德投资了池州煤矿。1877 年4 月,安徽煤铁矿务局正式“设局开办”。根据李鸿章的指示,安徽煤铁矿务局并不直接干预煤矿的日常管理,池州煤矿的开采和经营事实上由商人杨德控制。

同时,粤籍茶商还对汉口房屋、土地进行投资建设,先行开发近代地产业。光绪间汉口《汉口俄租界购地条约》规定中国永租与俄国政府坐落江边基地,第一段地“先系厚生祥业户基地,东至江边,南至顺丰洋行基地,西至新泰洋行砖茶栈,北至公巷,丈得三万一千六百四十英方尺”。以上每方计银10 两,核银2291.72 两。第三段地“先系唐瑞芝基地,东至江边,南至宝顺洋行基地,西至大路,北至无主之地,丈得三十九万七千一百三十二英方尺”。每方计银10 两,核计28764.65 两。[117]可证汉口茶王唐瑞芝、厚生祥茶庄诸粤商所得一部分资金用于购买汉口城市地产。据载,投资房地产的主力更多是经营茶业起家的买办,他们利用城市人口剧增、地皮飞涨给房地产带来高额利润的机会,进行商业化运营。粤商“商业嗅觉相当灵敏”,是“第一批进入汉口的房地产商”,不少汉口民居极具代表性的建筑群落“里分”就带有典型的骑楼风格。韦紫封置办了笃安里、管记里(今坤厚里),张忠樵、卓剑辉、梁荣昆等人于清末合资建设楚善里,里分“为广东风格建筑,巷口筑有骑楼”。[118]同时,数份来自于湖北省官钱局的红(白) 地契记录了韦紫封、韦应南及韦咏三等商人在汉口购售地皮的情况。例如光绪三十三年,熙泰昌茶栈购买俄商托麦可乎坐落于循礼坊小董家巷后的自置基地“丈尺亩数合共二百二十五方四尺三寸”,“时值价洋一万七千两”。[119]同年韦紫封再购冯建业堂坐落土名老鼠尾的两块地皮,“时值价洋利例银五千一百六十六两”。[120]至1912 年,韦应南又将前次所得之祖产“汉口大智门外德国抛球场北首麦地一大段土名老鼠尾”共1500 平方米土地卖出,换得了63000 两。[121]

四、结语

晚清以降,作为近代最具特色的华商群体之一粤商大规模出省经商,足迹遍及国内外著名商业城市,形成对应的跨国跨埠商业网络。汉口是其编织长江内河商业网络的重点节点之一。李培德研究19世纪香港粤商之商业网络时指出,粤商网络的正面功能是“使粤商的商业活动区域得以扩展”,但其背后“亦有自我制约和排他性强,使族群间产生摩擦”。[122]也有研究在讨论近代粤商入桂时,指出粤商并没有大量落籍广西,商人赚钱后主要考虑的是如何将资本带回原籍,而不是考虑在寓居地进行投资,造成大量的资本流失,“这对被外来移民控制工商业的边境地区广西来说,打击是确实很大”。[123]但是揆诸晚清汉口茶叶广帮之情况,这些粤商并不存在很多携资回粤的资本回流现象。相反,他们率先打破传统地域商帮的排他性与垄断型经营风格,积极与他帮开展合作,以汉口茶业公所为平台在一定程度上整合了茶业六帮的集体利益,驱动了具有商战意义的华洋茶叶竞争,在某种程度上体现出现代商业公司集团的某些雏形。不少旅汉粤商在茶业经营困难之时,也没有撤资他往,而是选择在凭之以起家的汉口跨行业转移投资,取之于汉亦还之于汉,让茶业资本继续在汉口市场里循环流动,支持汉口本地城市房地产、机器纺织、机器制茶等新兴行业,促进了武汉地区民族资本企业的诞生。

当然,受晚清的时代局限,作为异地经营的客商不可能完全抛弃地域商帮的某些传统特性。汉口粤商结成的广帮给时人留下相当深刻的印象:“所谓广帮者,亦称岭南帮,在中国商人中,饶有进取冒险之性质。他帮商人,除坚忍不拔之宁帮与规模宏大之山西帮,要皆莫与敌也。”[124]首先,他们积极参与到旅沪粤商控制的轮船招商局中,与上海总董密切联系,同时提供汉口局务方面的配合,对彼此存在更大竞争关系的宁波商人构成了威胁。这是由他们的活动范围决定的——其经营地往往不限于汉口一地,还包括上海、九江乃至内地重点茶区。这也造成了一个汉口粤商同时兼有上海、九江客商的身份。这一点让他们在中外跨埠贸易中得心应手,形成了具有一定排他性的乡缘-商业网络,达成了扩展商业活动区域的目的。其次,晚清粤商到两湖茶区收茶,并未在茶区与茶叶种植户建立普遍而稳定的长期合作关系,而是利用各种投机手段压价收茶,这在一定程度扩充了粤商资本,但也间接伤害了原本已危机四伏的内地茶农,造成了茶户与茶商之间的普遍不信任。至1869 年,湖北乡间的茶农“宁愿把绿茶卖给俄国商人而不愿卖给广东商人,他们说俄商在交易中待人比较公平。”[125]再次,在应对汉口茶市出现大小年的强烈波动时,粤商一定程度上缺乏长远规划和充足的应对措施。尤其是英商逐渐退出汉口市场,华茶遭到印度茶、锡兰茶的冲击之际,不少茶商在投机中破产,甚至曾为茶商领袖的盛世丰也遭遇此种不幸,表明类似情形在当时十分严重。

最后应该说明,既往研究对茶叶之于晚清汉口的意义已有较为全面的论述,证明包括机器制茶、出口贸易在内的汉茶,对于汉口曾经“发挥了其他商品难以比拟的作用”,甚至一度成为全面拉动汉口经济增长的“拳头产品”,是“东方芝加哥”的摇篮。[126]从这个意义说,清末华茶危机中的粤籍茶商在资本四面出击中获得了新的机遇和挑战,考察粤商在汉口组成的茶叶广帮的经营和发展成为观察汉口现代化进程的一个有效途径。透过晚清茶叶广帮的兴起、发展以及应对华茶危机的举措,足可证实粤商是晚清汉口现代化的重要推动者之一。

注释:

① 甘棠:《上海粤人教会之关系》,《上海中华基督教月报》1917 年第6 期,转引自宋钻友:《广东人在上海(1843—1949 年)》,上海人民出版社2007 年版,第1页。

② 本文对近代粤商之定义为:近代祖籍或落籍两粤并自我认同为粤人的商人。

③ 有关五口通商后粤商自广州到上海的历史,可参见李吉奎:《近代买办群体中的广帮(1845—1912) —以上海地区为中心》,《学术研究》1999 年第12 期;林辉锋:《广帮与潮帮:晚清旅沪粤商管窥》,《中山大学学报》 (社会科学版) 2004 年第5 期;宋钻友:《广东人在上海(1843—1949 年)》,上海人民出版社2007 年版,第18—49 页;张晓辉:《近代粤商与社会经济》,广东人民出版社2014 年版,第460—465 页等。

④ 陈慈玉、龚胜生、何业恒均对晚清粤商在两湖地区率先倡制红茶的历史有所涉论,并征引相关调查资料确定了大致时间。参见杜七红:《清代两湖茶业研究的回顾与展望》,《江汉论坛》2006 年第4 期;陈钧、任放研究张之洞与晚清湖北经济之时,强调了汉口粤商对近代湖北商业贸易地位变迁的重要意义。参见陈钧、任放:《世纪末的兴衰——张之洞与晚清湖北经济》,中国文史出版社1991 年版,第166—180 页;杜七红有关清代两湖茶业的研究,强调了汉口粤商和晋商极有地位:作为汉镇最大的两支茶商,晋商主要深入羊楼洞设庄收茶,稍作加工后运往汉口市场脱手,而粤商则主要驻守汉口市场,与洋行做生意。参见杜七红:《清代汉口茶叶市场研究》,载陈锋主编:《明清以来长江流域社会发展史论》,武汉大学出版社2006 年版;陶德臣认为中国茶叶贸易主要是由为数不多的几大茶叶商帮所操控,其中广东茶叶商帮主要经营茶叶外销,经销的茶以红茶为主,还有武夷山的乌龙茶、江南绿茶。参见陶德臣:《中国茶叶商帮群体产生条件及其异同比较》, 《农业考古》 2020 年第5 期;严明清主编: 《洞茶与中俄茶叶之路(一)》,湖北人民出版社2014 年版等。

⑤ 《调查报告:汉口茶业调查案》, 《江西农报》1908 年第 19 期。

⑥ 《汉皋新纪事》,《申报》1912 年4 月12 日。

⑦⑳㊸ 《本公所农务科科员陆溁奉委调查两湖、祁门、宁州茶业情形》,《江宁实业杂志》1910 年第3 期。

⑧ 叶显恩主编:《清代区域社会经济研究》,中华书局1992 年版,第703 页。

⑨⑮[69] 严明清主编:《洞茶与中俄茶叶之路(一)》,湖北人民出版社2014 年版,第35、139、139 页。

⑩ 湖北省志贸易志编辑室:《湖北近代经济贸易史料选辑(1840—1949)》第2 辑,湖北省志贸易志编辑室1984 年编印,第30 页。

⑪ 武汉市图书馆、武汉市地方志办公室:《民国夏口县志校注》上册,武汉出版社2010 年版,第120 页。

⑫ 《劝募巨款功德靡涯》,《申报》1888 年5 月15日。

⑬ 民:《纪广帮客民在汉人数》,《申报》1905 年10 月 1 日。

⑭ 《香山翠微韦氏族谱》 卷 11,1937 年编印,第112 页。

⑯ 马儒翰: 《中国商业指南》,广州Albion Press,1848,第 197—198 页。

⑰ 罗伯特·福琼:《两访中国茶乡》,敖雪岗译,江苏人民出版社2016 年版,第361 页。

⑱ 《上海新报》,同治元年八月初一日,转引自聂宝璋:《中国买办资产阶级的发生》,中国社会科学出版社1979 年版,第 9 页。

⑲ 《商务报告》,1865 年,汉口,第134 页。

㉑[92][102] 夏东元编:《郑观应集》下册,上海人民出版社1988 年版,第563、562、917 页。

㉒ 张凰喈等修、桂坫等纂: 《续修南海县志》 卷20,清宣统二年刊本,《中国地方志集成·广东府县志辑》第30 辑,上海书店出版社2003 年版,第424—425 页;杜贵墀: 《南海陈荫田万卷楼记》, 《桐华阁文集》 卷11,叶德辉编:《郋园先生全书》第4 册,叶氏1935 年刻本。

㉓ 盛恒山,字世丰,一作黄恒山,广东香山人,晚清旅汉粤商。中国社会科学院近代史研究所编:《近代史所藏清代名人稿本抄本》 第2 辑第28 册,大象出版社2014 年版,第 184—185 页。

㉔ 唐翘卿,字高亮,号国泰,广东香山人;唐瑞芝,字高权,广东香山人。此处字、号系广东省珠海市博物馆唐越先生赐告。

㉕ 唐有淦:《近代中国茶业的开拓者唐翘卿》,《唐家村村史》,珠海市唐家镇人民政府1989 年编印,第138、140 页。

㉖Arnold Wright and H. A. Cartwright, Twentieth Century lmpressions of Hongkong, Shanghai and Other Treaty Ports of China: Their History, People, Commerce, Industries, and Resources, London: Lloyds Greater Britain Publishing Company, 1908, p.723.

㉗ 方明、陈章华:《武汉旧日风情》,长江文艺出版社1992 年版,第125—126 页。

㉘ 按:(1) 唐朗山,谱名唐昌,字高炽,号朗山。(2) 部分研究将唐寿勋与俄商汉口阜昌洋行买办唐瑞芝讹认为同一人。需要指出,二人关系一说为族叔侄,一说为族兄弟。因唐瑞芝之子为唐寿江,唐寿勋就字辈言为唐瑞芝的侄子。(3) 厚生祥茶栈一说栈东为唐瑞芝,一说栈东为唐寿勋,一说为唐朗山所设。因厚生祥茶砖有“寿”字标志,笔者暂采用三者合资开设之说。(4) 关于厚生祥茶栈,2004 年伦敦某拍卖会所公开拍卖品内即有一只印有火车头图案的厚生祥茶压老米茶砖,茶砖上方刻有“汉镇厚生祥监制”字样,底部有“在中国汉口厚生祥”之俄文音译。参见严明清主编:《洞茶与中俄万里茶道(一)》,湖北人民出版社2014 年版,第67 页。

㉙[72] 刘晓航:《大汉口:东方茶叶港》,武汉出版社2015 年版,第 66、21 页。

㉚ 陈仙洲,又名钜瀛,广东南海人,1864 年生于上海,家中业茶。1881 年到汉,后于怡和洋行充练习生,1899 年任汉口怡和洋行总买办。《汉口租界志》编辑委员会: 《汉口租界志》,武汉出版社2003 年版,第458页。

㉛ 汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第2 辑,中华书局1962 年版,第977 页。

㉜ 王韬: 《瀛壖杂志》 第1 卷,上海古籍出版社1989 年版,第 8 页。

㉝ 湖北省志贸易志编辑室:《湖北近代经济贸易史料选辑(1840—1949)》第1 辑,湖北省志贸易志编辑室1984 年编印,第36 页。

㉞ 张敏杰主编:《中华大典·农业典·茶业分典》,河南大学出版社2017 年版,第80 页。

㉟[70][71][73] 吴觉农编: 《中国地方志茶叶历史资料选辑》,农业出版社1990 年版,第436、435、436、21 页。

㊱ 《字林西报》 1871 年 1 月 19 日,第 8183 页。

㊲ 陈启华:《湖北羊楼洞区之茶业》,《史地社会论文摘要月刊》1936 年第5 期,转引自冯晓光:《万里茶道源头:羊楼洞解密》,华中师范大学出版社2015 年版,第38 页。

㊳ 唐瑞芝(1840—1898),字高权,广东香山人。

㊴ 《汉皋茶务》, 《申报》 1889 年 3 月 13 日。

㊵ 韦紫封,本名韦鲁报,又名尚文,号紫封。参见《香山翠微韦氏族谱》卷11,1937 年刊印,第112 页。

㊶[117] 武汉市图书馆、武汉市地方志办公室编:《民国夏口县志校注》 上册,武汉出版社2010 年版,第213—214、229—230 页。

㊷ 武汉市图书馆、武汉市地方志办公室编:《民国夏口县志校注》下册,武汉出版社2010 年版,第256—257 页。

㊹ 《穷凶极恶》, 《申报》 1893 年 10 月 25 日。

㊺ 《容星桥纪念册》,转引自章开沅: 《章开沅文集》第8 卷,华中师范大学出版社2015 年版,第168 页。

㊻ 英国外交部:《英国驻华各口岸领事商务报告·汉口》,1872 年,第 59 页。

㊼ 郑成林、刘望云编:《汉口商会史料汇编》第1册,大象出版社2012 年版,第13 页。

㊽ 《茶业整规》, 《申报》 1895 年 6 月 18 日。

㊾[57] 罗威廉:《汉口:一个中国城市的商业和社会(1796—1889)》,江溶、鲁西奇译,中国人民大学出版社2016 年版,第 159、171—179 页。

㊿[53] 北京图书馆编:《北京图书馆藏家谱丛刊·闽粤(侨乡) 卷》第46 册,北京图书馆出版社2001 年版。

[51] 厉式金、汪文炳纂:《香山县志续编》卷11《列传》,香山黄映奎墨宝楼1923 年刊行,第23—24 页。

[52] 参见赵利峰:《鲜为人知 媲美郑氏:晚清澳门盛氏家族考述》,《文化杂志》 (澳门) 2014 年第4 期。

[54] 中国社会科学院近代史研究所编:《近代史所藏清代名人稿本抄本》第2 辑第28 册, 大象出版社2014年版,第184—185 页。

[55] 梁小进主编:《郭嵩焘全集》第11 册,岳麓书社2012 年版,第584 页;陈旭麓、顾廷龙、汪熙主编:《盛宣怀档案资料选辑》第8 卷《轮船招商局》,上海人民出版社2016 年版,第370 页。

[56] 参见曹英:《近代中国民间涉外债务问题研究》,湖南师范大学出版社2010 年版,第255—258 页。

[58] 彭雨新、江溶: 《代译者序》,载罗威廉: 《汉口:一个中国城市的商业和社会(1796—1889))》,江溶、鲁西奇译,中国人民大学出版社2016 年版,第10 页。

[59] 徐润撰、梁文生校注:《徐愚斋自叙年谱》,江西人民出版社2016 年版,第21 页。

[60] 陈旭麓、顾廷龙、汪熙主编:《盛宣怀档案资料选辑》第8 卷《轮船招商局》,上海人民出版社2016 年版,第119—120 页。

[61] 参见黎志刚:《清政府与商办企业:轮船招商局1872—1902》,《近代中国》第20 辑,上海社会科学院出版社2010 年版,第229 页。

[62]顾德曼:《家乡、城市与国家——上海的地缘与认同(1853—1937 年)》,宋钻友译,上海古籍出版社2004 年版,第 99 页。

[63] 姚贤镐编:《中国近代对外贸易史资料》,中华书局1962 年版,第1575 页。

[64] 参见《安徽茶商单致中改良华茶说略》,《申报》1909 年 8 月 22 日。

[65] 关于北行,疑为其他五帮所经营的茶行。晚清早期的传教士和外商存在着一种以香港直接辐射的两广、福建为华南,江浙沪及以北为华北的地理观。这也跟后来一部分粤人区别南北的地理观念有若干切合之处。例如,设馆于上海的《北华捷报》,其英文报头即为North-China Herald。再如晚清早期来华的罗伯特·福琼将在江西河口遇到的广东人称之为“中国南方人”。参见罗伯特·福琼:《两访中国茶乡》,敖雪岗译,江苏人民出版社2016 年版,第317 页。

[66] 上官俅: 《江西浮梁县之茶业》, 《工商通讯》1937 年第 15 期。

[67][68] 《调查安徽汉口茶业报告》,《农商公报》1915年第12 期。

[74] 谢昌华、季卫民:《百年金匾“宝顺合”万里茶道“五峰茶”》,《档案记忆》2020 年第5 期。

[75] 同治《崇阳县志》卷4《物产》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第34 册,凤凰出版社2013 年版,第174 页。

[76] 李明义译编: 《近代宜昌海关〈十年报告〉 译编》,团结出版社2020 年版,第94 页。

[77] 同治《安化县志》卷33《时事纪》,载《中国地方志集成·湖南府县志辑》 86 册,江苏古籍出版社2003年,第651 页。

[78] 吴觉农:《湖南省茶业视察报告书》, 《中国实业》 1934 年第 4 期。

[79] 宜都市申遗办曹绪勇:《探寻宜红茶首创人员身世之行》,宜昌市农业农村局2018 年10 月29 日发布。

[80] 常德市地方志编纂委员会、常德市文物局编:《常德市文物志1988—2010》,方志出版社2014 年版,第52 页。按:卢次伦,本名卢有庸,字万彝,号次伦,广东香山人。

[81] 《卢次伦传》中卢次伦与两湖本地商人互动的描述并非空穴来风。在一些湖北茶区的民间文献里也留下相应的资料,如羊楼洞本地茶商雷霁轩,“主粤商之揽有欧洲人之运花茶出口者,其业日发展”。雷兆绂:《霁轩公家传》,《雷氏宗谱》,转引自严明清主编:《洞茶与中俄茶叶之路(二)》,湖北人民出版社2014 年版,第205 页。饶东谷“设号同兴福(钱庄)。悉以诚信,西、广茶客争以资本相投,托为发庄款,历卅余载,赢余不下数十万”。贺眉良、绍白甫:《东谷先生传》,《饶氏宗谱》民国九年庚申冬,转引自严明清主编:《洞茶与中俄茶叶之路(二)》,湖北人民出版社2014 年版,第205 页。

[82] 参见吴恭亮:《卢次伦传》,湖南省石门县政协文史委员会2012 年刊行,第66—71 页。

[83] 刘兆彭(1870—1939),字峻周,广东高要县人。参见刘泽荣: 《十月革命前后我在苏联的一段经历》(1966 年6 月),载《文史资料选辑》第60 辑,中华书局1979 年版,第198 页。又见王易:《刘泽荣事迹选编》,中国华侨出版社2012 年版,第2 页。

[84] 马剑威:《刘峻周:把茶叶种到俄国的中国人》界面新闻2016 年9 月6 日发布。

[85] 张之洞所设之新式书院两湖书院的运营经费则由汉口茶业公所的“捐献”来承担。参阅罗威廉:《汉口:一个中国城市的冲突与社区(1796—1895)》,江溶、鲁西奇译,中国人民大学出版社2016 年版,第201 页。

[86] 杜七红:《论茶叶对晚清汉口市场的影响》,《江汉论坛》1999 年第6 期。

[87] 安立得原稿、谢恩隆译: 《华茶今昔之盛衰》,《农商公报》1919 年第1 期。

[88] 季理斐著、范祎述:《译谭:美国茶叶之贸易》,《万国公报》1906 年第213 期。

[89] 《北华捷报》 1898 年 3 月 7 日。

[90] 沈云龙编:《近代中国史料丛刊三编》第33 辑第7 册,台北文海出版社1987 年版,第3677 页。

[91] 沈云龙编:《近代中国史料丛刊三编》第33 辑第8 册,台北文海出版社1987 年版,第4258 页。

[93] 陶企农:《调查皖苏浙鄂茶务(续)》,《中华实业界》1915 年第6 期。

[94] 既明: 《调查:汉口之茶砖业》, 《银行杂志》1925 年第 12 期。

[95] 《兴商公司股票证(1923 年)》,转引自冯晓光:《万里茶道源头:羊楼洞解密》,华中师范大学出版社2015 年版,第 142 页。

[96] 既明: 《调查:汉口之茶砖业》, 《银行杂志》1925 年第12 期。戴啸洲提及,“我国巨商黄、唐诸氏,集资九十万元,组织兴商茶砖公司,自建厂于汉口埠市西之硚口,规模亦甚宏大,堪与外商抗衡”。参见戴啸洲:《汉口之茶砖制造业》,《检验年刊》1933 年第2 期。黄姓商人疑为黄云浩。任放在其论文《近代两湖地区的工业格局》里统计出同时存在两家兴商砖茶厂,另外一家为黄云浩于1896 年在武昌设置的兴商砖茶厂。参见《人文论丛》 (2012 年卷),中国社会科学出版社2012 年版,第239 页。

[97] 冯晓光:《万里茶道源头:羊楼洞解密》,华中师范大学出版社2015 年版,第54、142—144 页。

[98] 《江宁劝业道李哲濬呈度支部农工商部整顿出洋华茶条议(三续)》,《申报》1910 年11 月3 日。

[99][101] 夏东元编:《郑观应集》上册,上海人民出版社1982 年版,第1018、1039 页。

[100] 《婚礼志》,《申报》 1926 年 1 月 31 日; 《郭朱婚礼记》,《申报》1928 年11 月18 日。

[103] 《北华捷报》,1875 年 4 月 24 日,转引自顾德曼:《家乡、城市与国家——上海的地缘与认同(1853—1937 年)》,宋钻友译,上海古籍出版社2004 年版,第99页。按:粤商在轮船招商局的前驱优势和巨大成功亦一度刺激了宁波商人群体。后者遂集中力量投资长江航运,在负气式的竞争中间接推动了以汉口为中心的长江中游现代化华资商办航运业的发展,这是民国时期的事情了。

[104] 《祁门红茶史料丛刊(1873—1911)》第1 辑,安徽师范大学出版社2020 年版,第142 页。

[105] 《调查安徽汉口茶业报告》, 《农商公报》 1915年第12 期。

[106] 参见《调查安徽汉口茶业报告》, 《农商公报》1915 年第12 期;《汉皋茶市》, 《申报》1893 年5 月15日。

[107] 《汉皋茶市初谭》, 《申报》 1892 年 5 月 13 日。

[108] 《茶市业诂》, 《申报》 1887 年 6 月 10 日。

[109] 《茶栈近闻》, 《申报》 1891 年 3 月 15 日。

[110] 《茶市初志》, 《申报》 1888 年 3 月 39 日。

[111] 罗福惠:《湖北通史·晚清卷》,华中师范大学出版社2018 年版,第352 页。

[112] 杨铨:《五十年来中国之工业》, 《最近之五十季·申报馆五十周年纪念刊(1872—1922)》第2 编,申报馆1922 年版,第369 页。

[113][115] 参见陈真编:《中国近代工业史资料》第3 辑,生活·读书·新知三联书店1961 年版,第286—287、288页。

[114] 中国社会科学院近代史研究所编:《近代史所藏清代名人稿抄本》第134 册,大象出版社2011 年版,第500 页。

[116] 唐有淦:《唐理修小传》,《唐家村村史》,珠海市唐家镇人民政府1989 年编印,第159—160 页。

[118] 董玉梅: 《汉口里分》,武汉出版社2017 年版,第 4、40、80 页。

[119] 《俄商托麦可乎地基卖与熙泰昌正契》,1907 年5月11 日,湖北省档案馆馆藏,档案号:LS020-011-1035-0001-6。

[120]《汉口后湖清丈总局、布政使司关于发给熙泰昌韦紫封置买冯建业堂地一段地基的印契等相关材料》,1907年4 月29 日,湖北省档案馆馆藏,档案号:LS020-011-1274-0002。

[121] 《韦捷成、韦润生将大智门外德国抛球场北首麦地一大段地基卖与孙葆仁堂的契约》,1912 年8 月12 日,湖北省档案馆馆藏,档案号:LS020-011-1274-0003。

[122] 叶显恩、卞恩才主编:《中国传统社会经济与现代化——从不同的角度探索中国传统社会的底蕴及其与现代化的关系》,广东人民出版社2001 年版,第206 页。

[123] 李闰华:《社会资本与岭南边缘地区历史变迁》,《广西社会科学》2005 年第6 期。

[124] 杨荫杭:《论丛:汉口商帮之大势》, 《商务官报》 1906 年第 20 期。

[125] 孙毓棠编:《中国近代工业史资料(1840—1895年)》第1 辑上册,科学出版社1957 年版,第47 页。

[126] 参见杜七红:《清代汉口茶叶市场研究》,载陈锋主编:《明清以来长江流域社会发展史论》,武汉大学出版社2006 年版,第332—333 页。