多元一体:先秦、秦汉蛮夷族群关系认同演变

刘玉堂 薛 源

商周之世,中原王朝常使用“戎”“夷”“淮夷”等称谓来表示外族建立的方国或族群,这些边远地区的外族又被泛称为蛮夷戎狄,《尚书·尧典》曰:“惟时柔远能迩,惇德允元,而难任人,蛮夷率服。”①葛兰言指出这种称谓都是非华夏的种属泛指,并没有精确意义。②学者多利用金文材料分析商周时华夏与蛮夷族群的交往及态度变化③,如王国维重点阐释了早期北方外族的称谓变化并对其进行分类。④近年来,学界开始从地域和文化角度,对早期“中国”“华夷”及“天下”观念进行分析,普遍认为华夏对蛮夷的态度存在一个变化的过程。⑤郝时远认为,“随着国家组织的发展,血缘关系意义上的周氏宗族组织成为统治阶级力量,同族的观念也在国家形式的政治层面渐次扩大,中原‘诸夏’为同族,蛮夷戎狄为‘他族’”⑥。刘仲华通过分析春秋战国时期民族区分的形式,认为诸夏与夷狄不是地域、血缘上的区别,而是文化生活的区别。⑦基于此,田昌五主张华夷是相互融合而成的“民族共同体”,二者之间既有区别也有联系。⑧关于秦汉边郡的蛮夷族群关系以及民族地方治理问题,学界虽多有涉及,但研究方向多为大概念下的政治史及制度史研究,较少涉及具体政策的施行方式及管理模式。⑨中国古代的“五服”制度系建立于五等爵制基础上的朝贡范式,周代“朝贡体系”规定边远地带的族群需向周王进献贡赋, 《国语》“五服”称其为“要服”“荒服”,傅斯年通过考察蛮夷戎狄首领的名号,认为其中可羁縻的蛮夷处于要服,否则为荒服。⑩这些地区的统治者为蛮、夷、戎、狄等外族,因此研究早期的服制制度,也有助于认识华夏对蛮夷族群态度的变化。⑪本文拟在前人研究的基础上,结合出土文献资料,从政治称谓、基层治理及意识建构三个维度入手,通过考察中原政权对蛮夷族群上、下两个层级统治策略以及早期“五服”体系的变化过程,以期探明先秦、秦汉时期华夏对蛮夷态度变化的影响因素,把握“华夷一体”理念的早期建构形式。

一、由“尊卑无定”到“公侯泛称”:华夏对蛮夷上层首领称谓的变化

蛮夷族群的称谓往往随世异名,因地殊号,王国维《鬼方昆夷猃狁考》将早期北方外族的称谓分为本名和丑名两类:本名有鬼方、混夷、獯鬻、玬狁、胡、匈奴;丑名有戎、狄及鬼方之方、混夷之夷,为中国所加之名。⑫当族名称谓中的戎、狄作为丑化性质的他称出现时,其首领称谓亦会受到影响,如甲骨卜辞中“庚午卜,争,贞惟王飨戎”。⑬宋镇豪、林小安皆认为“戎”泛指边地的方国君长,或是指臣服于殷的方国部族。⑭早期华夏虽然与蛮夷族群时有摩擦,但已逐渐对臣服的外族采取接纳的态势,如商王对诸方国首领常许以爵位,杨树达、尚志儒即认为商代卜辞中“犬侯”即犬方之君长。⑮陈梦家通过分析商代卜辞中族邦之人的称谓,指出其中戈人、雀人、长人等外族首领是商王国的侯伯,曾参与武丁征伐多方的战争。⑯《礼记·曲礼下》 云:“庶方小侯,入天子之国曰‘某人’。”郑玄注:“谓戎、狄子男君也。”孔颖达疏:“小侯,谓四夷之君。”⑰“某人”是对戎狄首领的称谓,此外还有用“某生”“君某”的称谓形式,如西周中期的“戎生编钟”铭文:“惟十有一月乙亥,戎生曰:休台皇祖宪公,桓桓翼翼,启厥明心,广经其猷,臧称穆天子肃灵,用建于兹外土,聿司蛮戎,用榦不庭方。”⑱马承源指出“戎生”即“西周戎的邦君”,因为金文中凡“生”字前所置一字,都为国名或采邑名,此乃西周小国或采邑之主取名的习俗。⑲显而易见,“戎生”是臣服于周王室的戎地首领称谓。西周中期“晋侯铜人”铭文记载:“惟五月,淮夷伐格,晋侯搏戎,获厥君师,侯扬王于兹。”⑳铭文大意是南淮夷进攻“格”地,晋侯讨伐淮夷(戎) 并俘获其首领“师”。“获厥君”中,“君”指邦国诸侯,又见于西周晚期盨铭文:“邦人、正人、师氏人,有辠有故……卑复虐逐厥君、厥师,廼作余一人咎。”㉑铭文主要描述了邦国内的国人、官员及军人一起驱逐其邦君与官长出境的经过。“君”则指代邦国国君,西周晚期禹鼎铭文:“用天降大丧于下国,亦唯噩侯御方率南淮夷、东夷,广伐南国、东国,至于历内。王廼命西六师、殷八师曰:扑伐噩侯御方……敦伐噩,休获厥君御方。”㉒其中的噩侯御方与“晋侯铜人”中的淮夷首领分别被称为“君御方”“君师”,可知周王室对蛮夷首领的称谓习惯与中原诸侯并无明显差别。

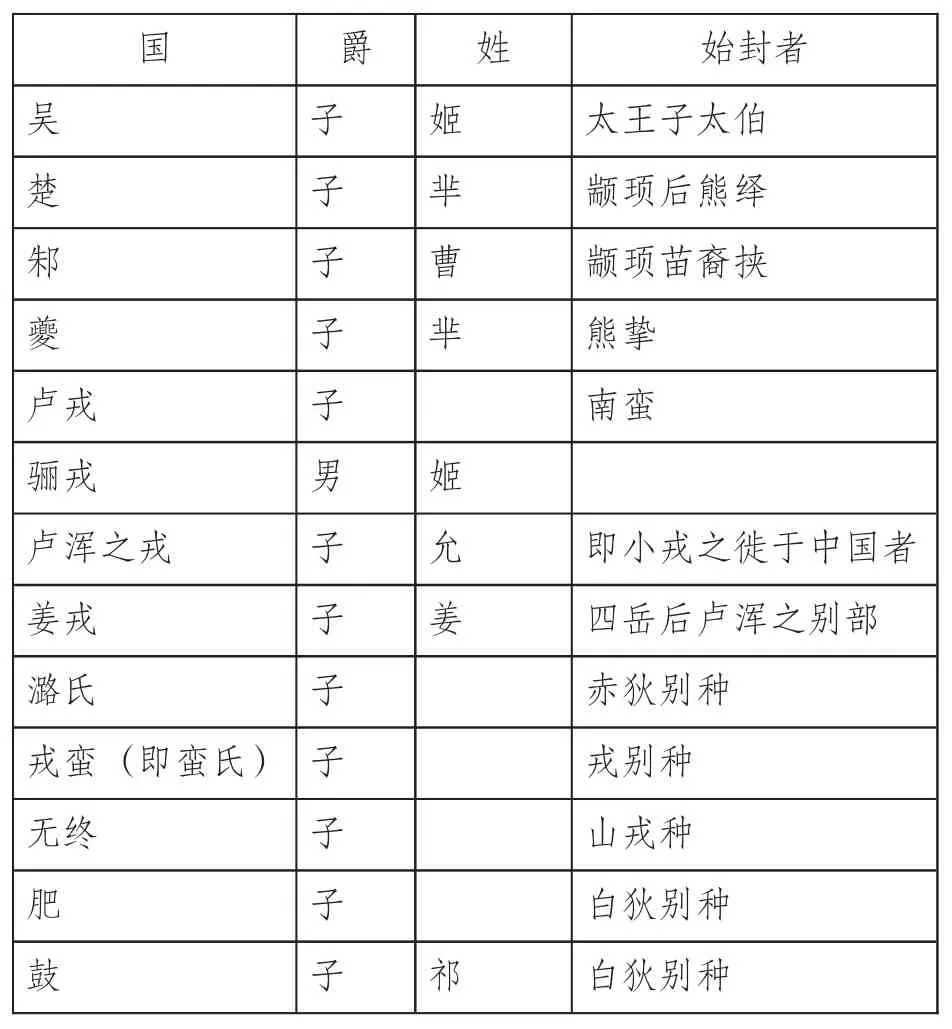

周代对于叛乱的外族首领,仍会保留一定程度的尊称,如西周害夫钟(宗周钟) 铭文:“王肇遹省文武勤疆土, 南国报 (服) 子敢陷处我土,王敦伐其至,扑伐厥都,报 (服) 子廼遣间来逆昭王,南夷、东夷俱见,廿又六邦。”㉓“南夷、东夷俱见”,南国“服子”应指南夷,为周王对南淮夷的特定称谓。㉔“服子”又见于伯父簋铭文:“唯王九月初吉庚午,王出自成周,南征伐(服)(子):、桐、潏。”㉕周厉王征伐的南淮夷部族包括、桐、潏,“子”为周王室授予的爵位,“服子”指代的、桐、潏应是南淮夷中的部族代表。对于蛮夷首领来说,他们即使受到册封,爵位通常也为低等的“子(男)”之爵,排在中原诸侯之下,如周成王封熊绎“子男之田,姓芈氏,居丹阳”。㉖《礼记·曲礼下》言:“其在东夷、北狄、西戎、南蛮,虽大曰‘子’。”㉗童书业以为古代蛮夷之君皆称为“子”,如“楚子、吴子、越子、邾子、莒子”。㉘刘源通过考察《春秋》称“子”的国君,认为其大多为受殷文化影响较深的国族君主及蛮夷戎狄之君,且多分布于东夷、淮夷和荆楚,这些国族君主之所以称“子”,应与他们未受天子册封,归服王室较晚,或仅在名义上服从周王有关。㉙这种认知符合《礼记》对蛮夷戎狄“虽大曰‘子’”的表述,虽然蛮夷首领对这一称谓并非全然接受,但在春秋时人的眼里,“子”已经成为外族部落首领或君王苗裔的指称方式(见表1)。

表1 顾栋高《春秋大事表》中部分蛮夷封爵统计㉚

基于这种称谓上的不对等关系,周代犬戎、赤翟等北方民族首领都以“王”号自称,如周穆王率师西征犬戎,言“获其五王”。㉛又清华简《系年》记载周惠王时,“赤翟阝 (翟) 王峁辶已 (起)(师) 伐(卫)。”㉜东周以后,这种现象更为普遍,周敬王时“义渠、大荔最强,筑城数十,皆自称王”。㉝楚君熊渠曾言:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”㉞面对这一局面,张晏认为“孔子作《春秋》,夷狄之国虽大,自称王者皆贬为子。”㉟从周王给予蛮夷首领以“子(男)”爵与蛮夷首领自称为“王”的违和行为中,体现出双方的对抗状态。《后汉书·西羌传》所言:“戎本无君长,夏后氏末及商周之际,或从侯伯征伐有功,天子爵之,以为藩服。春秋时,陆浑、蛮氏戎称子,战国世,大荔、义渠称王”。㊱这在某种程度上概括出了早期蛮夷首领称谓的变化过程。

蛮夷部族首领的称谓在早期较为复杂无序,随着中原王朝势力的变化,周边蛮夷的自称与他称也在不断变动。战国晚期,这一状况有所转变,此时秦国开始用“君长”“君公”等称谓来指称臣服的蛮夷首领,睡虎地秦简《法律答问》 中多次提到“臣邦君长”“臣邦真戎君长”“真臣邦君公”的名号。㊲《史记·秦始皇本纪》记嫪毐叛乱,“矫王御玺及太后玺以发县卒及卫卒、官骑、戎翟君公、舍人,将欲攻蕲年宫为乱”。㊳戎翟君公与县卒、卫卒、官骑等一同被作为嫪毐的征调对象。秦简中“臣邦真戎君长”于“君长”前加“戎”,与嫪毐矫诏所发“戎翟君公”指代对象相似,“真戎”是秦律对“君长”“君公”等蛮夷首领的特殊规定:

可(何) 谓“真”?臣邦父母产子及产它邦而是谓“真”。·可(何) 谓“夏子”?·臣邦父、秦母谓殹(也)。㊴

简文规定臣邦父母产子为“真”,秦母与臣邦父产子为“夏”,其中与“真”并提的“夏”,是古代汉民族的自称,《尚书·尧典》云:“蛮夷猾夏,寇贼奸宄。”㊵《左传·定公十年》谓“裔不谋夏,夷不乱华”。㊶据此,学界大多认为“臣邦君长”指外族首领。㊷“君长”“君公”,原为天子或诸侯国君的尊称,《韩非子·忠孝》言:“汤、武自以为义而弑其君长。”㊸此处“君长”指夏、商两王。《吕氏春秋·离谓》云:“齐有事人者,所事有难而弗死也……不死于其君长,大不义也,其辞犹不可服,辞之不足以断事也明矣。”㊹此“君长”指齐国国君。《尚书·说命》曰:“明王奉若天道,建邦设都,树后王君公,承以大夫师长。”正义曰:“君公谓诸侯也。”㊺至西汉时期,蛮夷首领又被称为“蛮夷长”,汉初南越王赵佗对汉廷自称为“蛮夷大长”。㊻西汉胡家草场 《蛮夷 (诸) 律》 简2621+2630 按照蛮夷邑的户数,统计其首领“戎葬”所应缴纳的禾粟数目:“蛮夷长死,欲入禾粟戎葬者,许之。”㊼可见“蛮夷长”是当时被外族认可并通行的一种称谓方式。

汉廷对于臣服的蛮夷首领,会依据等级,将其称为“蛮夷君”“公诸侯”,西汉胡家草场《蛮夷(诸) 律》 简 2597 云:

《汉书·百官公卿表》:“爵:一级曰公士,二上造,三簪袅,四不更,五大夫,六官大夫,七公大夫,八公乘,九五大夫,十左庶长,十一右庶长,十二左更,十三中更,十四右更,十五少上造,十六大上造,十七驷车庶长,十八大庶长,十九关内侯,二十彻侯。皆秦制,以赏功劳。”㊾在二十等爵中,官大夫、大夫、不更的爵位等级并不高,张家山汉简《户律》简305—306:“自五大夫以下,比地为伍……田典更挟里门籥(钥),以时开;伏闭门,止行及作田者;其献酒及乘置乘传,以节使,救水火,追盗贼,皆得行。不从律,罚金二两。”㊿五大夫位于爵位的第九等,公乘及以下的爵位所有者,其责任与普通吏民相似,故而李均明主张汉代五大夫以下当为民爵。[51]蛮夷首领按照等级,依次被授予官大夫、大夫、不更等民爵,可见其地位并不高,然而此时对其仍保留有“君长”“君公”“蛮夷长”“蛮夷君”“公诸侯”等诸侯含义的称谓,说明秦汉统治者心目中的蛮夷首领在政治上具有一定的特殊性。对此,吕亚虎考察发现,秦属虎符铭文经过由杜虎符“右在君”到新郪虎符“右在王”再到阳陵虎符“右在皇帝”的变化,亦即“由君而王而帝的称谓变换,正与秦由诸侯到大一统王朝的国势发展相一致。”[52]杨振红通过分析《里耶秦简》“更名方”改“王室”“公室”为“县官”这一文献材料,指出“王室”最初仅用于周天子(也称周王),“公室”则为诸侯国国君所通用,将新王朝和帝室取名为“县官”,意为秦君从诸侯国君升格为天子,成为居住于县内(王畿) 统治天下的官。[53]由此可见,秦王用诸侯的名号来称蛮夷首领,目的是巩固其“天下共主”的法理地位,并从名义上强化其统治基础。不仅如此,以诸侯的名号来称国境以外的蛮夷首领,还暗含有获得蛮夷臣服并使其归入统治范围的期许。司马迁追溯春秋时中原周边外族情况时,将河西、洛之间的翟人,陇西、岐、梁山、泾、漆之北的戎人以及晋北、燕北的胡、戎首领都称为“君长”。[54]虽然这只是司马迁陈述前代之故实,但“君长”一词显然为汉时所习用。事实上,西汉时期的巴蜀西南夷和西域大宛、条枝、安息以及辽东真番、临屯首领,皆已被称为“君长”等表示诸侯含义的名号。[55]

二、封邑制与编户制并行:秦汉对边郡夷民管理体制的演化

《说文》将周制“郡县”概述为:“天子地方千里,分为百县,县有四郡。”[56]李家浩以为那时所谓的“县”,系“县鄙”之“县”,即王畿以内、国都以外的地区或城邑四周的地区,至春秋战国,就演变为“郡县”之“县”,指隶属于国都、大城或郡的一种邑。[57]此说有一定道理。战国时,楚国在征服之地施行封君与县公并行之制,此时县公本身尚带有封邑领主的特征,如楚称县令为“公尹”,赵彦卫《云麓漫钞》 记载:“百里之长,周曰县正;春秋时,鲁卫谓之宰,楚谓之公尹。”[58]又称为“县公”,《左传·宣公十一年》曰:“诸侯、县公皆庆寡人。”杜预注:“楚县大夫皆僭称‘公’。”[59]秦国自春秋开始设“县”,《史记·秦本纪》记秦武公十年“伐、冀戎,初县之。十一年,初县杜、郑”。[60]“、冀、杜、郑”都是秦早期设立的县。对此,史党社的理解是“县”为战国秦君的直属地,设县意味着中央对地方控制的加强。[61]除设县外,秦国亦有设郡的举措,《史记·六国年表》秦庄襄王元年“蒙骜取城皋、荥阳。初置三川郡”。秦庄襄王三年“王齿奇击上党。初置太原郡”。[62]到秦王政即位后,所设的郡县名称发生了变化,孙闻博以为:“秦始皇即位时已设郡与统一战争中所设新郡,大体可以划分为前、后两类。与早期设置的秦郡相对,始皇时代所立郡县称‘新地’,新占楚地称‘荆新地’、‘故荆’,官吏称‘新地吏’、‘新地守’,民众称‘新黔首’。”[63]概而言之,秦早期的郡县与秦王政在新占地设置的“新地”都属于秦国直接控制的地域。

秦代将蛮夷所处的县称为“道”,《汉书·百官公卿表》曰:“县大率方百里,其民稠则减,稀则旷,乡、亭亦如之,皆秦制也。列侯所食县曰国……有蛮夷曰道。”[64]《史记·孝文本纪》云:“群臣请处王蜀严道。” 《正义》 引 《括地志》 云:“县有蛮夷曰道,故曰严道。”[65]“道”是秦代为蛮夷部族专门设立的行政单位,其职能基本与“县”等同。从地理位置来看,“道”处于中央政权控制力较弱的边郡地带,《汉官旧仪》谓“内郡为县,三边为道”。[66]其中仍保留有“障徼”,《史记·司马相如列传》 言:“除边关,关益斥,西至沫、若水,南至皱柯为徼。” 《索隐》 曰:“徼,塞也。以木栅水为蛮夷界。”[67]王莽曾下书曰:“有障徼者曰边郡。”[68]从地理概念上划分蛮夷族群, 秦简中有“徼中蛮夷”“故塞徼外蛮夷”“徼外蛮夷”三种类型,张韶光通过考察秦对不同区域罪犯的惩罚程度,认为“徼中蛮夷”指故塞徼内的蛮夷;“故塞徼外蛮夷”指位于故塞徼与新徼之间的蛮夷,即秦新占领地区的蛮夷;“徼外蛮夷”指新徼外的蛮夷。[69]吴宏岐、韩虎泰将“徼外”和“徼内”的人群分为三类:一为“徼”内汉人;二为内附后徼“内”夷人;三为“徼外”夷人。[70]张家山汉简《二年律令·贼律》简19:“军吏、缘边县道,得和为毒,毒矢谨臧(藏)。莭(即) 追外蛮夷盗,以假之,事已辄收臧(藏)。”[71]西汉胡家草场《蛮夷(诸) 律》 简 1272:

亡道外蛮夷及略来归、自出,外蛮夷人归羛(义) 者,皆得越边塞徼入。[72]

可见边郡“徼”的功能之一是对蛮夷与汉人生活区进行分界,处于边郡“道”外的蛮夷归义,需要越过边塞的“徼”,也就是说“道”中夷民居住区位置在“徼”内而非“徼”外,即秦简所谓的“徼中蛮夷”“故塞徼外蛮夷”。“道”地处边郡,与县相比,地理位置更加边缘化,这一状态具有一定持续性,正如苏家寅所言:“终两汉之世,道的数量虽有起伏,但从未于较短时期内发生过大规模的兴废事件”,这意味着“道与汉朝廷因现实需要而进行的政区规划与调整行为之间实际上是相对隔绝的”。[73]

秦汉之世,边郡“道”下的夷人普遍由本族首领控制,睡虎地秦简《法律答问》简176:“臣邦人不安其主长而欲去夏者,勿许。”[74]汉代列侯等有封地者可享受其封地人民的租税, 《史记·货殖列传》曰:“封者食租税,岁率户二百。”[75]西汉胡家草场《蛮夷(诸) 律》简2601:

蛮夷百户以上为大邑,不盈百户为中邑,(卌) 户以下为小邑。[76]

汉代蛮夷部落首领的待遇与列侯相似,只是其下的户口为本族夷民,汉廷只是按照其所领户数的多少,来划分其封邑大小。西汉胡家草场《蛮夷(诸) 律》简2621+2630 按照蛮夷邑的户数,统计其首领“戎葬”所应缴纳的禾粟数目:

蛮夷长死,欲入禾粟戎葬者,许之。邑千户以上,入四千石;不盈千户,入二千石;不盈百户,入千五百石;不盈五十户及毋(无)邑人者,入千石。[77]

由此可知,蛮夷邑按照大小有三种类型,第一种为大邑,户数在100 户以上,其中又包括1000 户以上的大型聚落;第二种为中邑,户数在40 到100户之间;第三种为小邑,户数在40 户以下。

除服从蛮夷首领统治外,“道”下的夷民还需按时进行户口的上计,西汉胡家草场《蛮夷(诸)律》简2616:

道常以七月数蛮夷户,以其故籍阅、鐕钅之,有物故者定其籍,异子、异食者别以为户。[78]

虽然“道”“县”之间以蛮夷居住情况为划分标准,但在具体管理上,二者仍有一定相似性,如里耶秦简“受令简”记载“安成里”的不更有“蛮□” (9—2654) “蛮孔” (9—3292)。[79]又里耶秦简“都乡”编户人口统计中记载有外族人口的“濮人杨人臾人□”(9—2300)。[80]汉初武陵郡下的沅陵侯国境内亦有夷民存在,虎溪山汉简《计簿》简82 云:“□百九人蛮夷不□”。[81]针对这一情况,邹水杰认为,“这些蛮夷民户已经处于官府管理之下,成为统计于侯国户籍之中的编户”。[82]苏家寅通过对秦汉县、道进行综合分析,指出其道制政区无论是在职官设置、行政层级划分,抑或是在兵役、徭役、赋税等项的摊派征发,还是在司法及教育事务等方面,均未表现出与一般的县制政区有明显区别。[83]由此可见,秦汉边郡夷民生活的地点无论是“道”“县”还是“侯国”,他们在接受蛮夷邑下部族首领管控的同时,已经具有了户籍单位的编户民身份。《汉书·高帝纪》云:“秦民爵公大夫以上,令丞与亢礼。”应劭曰:“言从公大夫以上,民与令丞抗礼。抗礼者,长揖不拜。”[84]西汉胡家草场《蛮夷(诸) 律》简2597 中蛮夷首领的最高爵位为官大夫[85],等级低于公大夫。可知汉承秦制,汉代蛮夷邑长的级别要次于县级行政机构的管理者,该政策可使处于边郡的县级长官更为便利地管理其统治区划内的蛮夷聚落。

官府对夷民进行的编户化管理,还体现在“受田”上,西汉胡家草场《蛮夷(诸) 律》简2636:

蛮夷邑人各以户数受田,平田,户一顷半;山田,户二顷半。阪险不可豤(墾) 者,勿以为数。[86]

土地的所有制性质与国家的社会形态关系密切,陆贽曾指出“夫以土地王者之所有,耕稼农夫之所为”。[87]马克思《资本论》谈到亚洲社会土地的形式时说道:“对于依附关系来说,无论从政治上或从经济上说,除了面对这种国家的一切臣属关系所共有的形式以外,不需要更严酷的形式。在这里,国家就是最高的地主。在这里,主权就是在全国范围内集中的土地所有权。”[88]侯外庐因之作出总结,认为亚洲式的土地所有权形式中最高地主就是“皇族地主”,他赐给人民土地的使用权。[89]国家是土地的所有者,因此秦汉政权对蛮夷邑中的夷民进行“受田”,使他们接受土地并进行耕作,可进一步深化其对国家编户民的身份认同。

汉代吏员需要按时上报“县道”的垦田数目,张家山汉简《二年律令·田律》简243:“县道已豤(垦) 田,上其数二千石官,以户数婴之,勿出五月望。”[90]虽然统计数目是为收取田租,但秦汉时期归义的夷民并不需缴纳田租,如秦昭襄王与巴郡阆中夷人刻石盟要,“复夷人顷田不租,十妻不筭,伤人者论,杀人者得以倓钱赎死”。[91]又长沙走马楼西汉简“都乡七年垦田簿”记载:“出田十三顷四十五亩半,租百八十四石七斗,临湘蛮夷归义民田不出租。”[92]除了田租之外,夷民也可出“钱”来抵徭赋,张家山汉简《奏谳书》案例一,时间为汉高祖十一年:“变(蛮) 夷男子岁出钱,以当繇(徭) 赋,非曰勿令为屯也。毋忧曰:有君长,岁出賨钱,以当繇(徭) 赋。”[93]拥有“君长”的夷民,只需交纳“钱”,即可免除徭赋。西汉胡家草场《蛮夷(诸) 律》简1582 的规定与之类似:

这些夷民作为编户同样需服兵役,吕祖谦《大事记》简述秦的兵制,称其“县卒一也,卫卒二也,官骑三也,戎翟四也,舍人五也”。[95]西汉胡家草场《章令》篇的令目中,亦有单独的“蛮夷卒令”。[96]由此可知,秦汉政权对于边郡的夷民采取了两种统治策略,一方面令蛮夷首领部族自治,按照其户口的多少来划分其封邑的大小;另一方面将这些大小不一的蛮夷部族安置在边郡,对其中的夷民进行受田、纳、征兵等编户化的行为。正如吴永章所言:“秦在民族地区虽设置郡、县,委派守令,但‘蛮夷邑君侯王’并未废除,可谓实行与汉区不同的郡、县守令与臣邦君长并存的双轨制。”[97]邹水杰据此予以概括,认为秦国通过立法来管控“秦化”的蛮夷君长和君公的权利,再通过他们来治理少数民族,使非秦人向郡县编户民过渡。[98]这种对边郡夷民的管理方式是后世“羁縻”制度的前身,钱大昕以为“闽中与南海三郡皆置于王翦定百越之时,但其初虽有郡名,仍令其君长治之,如后世羁縻州之类”。[99]这一政策的施行无疑受到前代政治思想观念的影响:周初周王分封诸国时,要求康叔对殷遗民“启以商政,疆以周索”,唐叔对夏遗民“启以夏政,疆以戎索”[100],即按照当地传统来施行对应的政策。《礼记·王制》针对各地人民异俗的情况,提出“修教齐政”的策略,民生其间者异俗,“修其教,不易其俗;齐其政,不易其宜”。[101]对此,马大正分析指出,“蛮夷戎狄只要承认周天子的最高宗主权,按规定的时间纳贡和朝见周天子,其政治制度、风俗习惯等一切均可照旧,其酋长亦拥有对本民族内部事务的处理权”。[102]秦汉政权正是依靠这种蛮夷首领封邑制与夷民编户制并行的管理策略,使得边缘地带的蛮夷族群形成对中央王权的认可,并使夷民们由蛮夷部族的身份逐步转变为国家的编户民。

三、外族内移与华夏外扩:“五服”中蛮夷族群政治地理位置的逐渐固化

《礼记·王制》简要描述了中国四方少数民族的基本特征:“中国戎夷,五方之民,皆有其性也,不可推移。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。中国、夷、蛮、戎、狄,皆有安居、和味、宜服、利用、备器。”[103]中原王朝很早就建立起了朝贡体系,“夫王者成其德,而远人以其方贿归之”。[104]葛志毅将其称为“凭借自身的威德,使远人称臣纳贡而来归附所结成的一种政治统属关系”。[105]周代朝贡体系包括外服的方国,孔子曾言:“昔武王克商,通道于九夷百蛮,使各以其方贿来贡,使无忘职业……分异姓以远方之职贡,使无忘服也。”[106]其中的“服”,即指外服诸方国缴纳贡赋的服制。刘源认为周代外服区域包含有归服于王室的殷代之侯以及边境地区方国、部族之君长[107],其说可从。《兮甲盘》铭文记载了南淮夷向周王室进纳贡赋的情况:

陈梦家指出“帛晦人”是出帛出积之人,即贡赋之臣。[109]陈秉新、李立芳认为“进人”即进献人役,指力役之征。[110]外族“进人”情况又见于《尚书》,武王于牧野联合“庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人”攻商,孔安国云:“八国皆蛮夷戎狄属文王者国名。羌在西蜀叟,髳、微在巴蜀,卢、彭在西北,庸、濮在江汉之南。”[111]

南仲邦父命驹父皂殳南诸侯,率高父见南淮夷厥取厥服,堇夷俗 (遂) 不敢不苟(敬)畏王命,逆见我厥献厥服。我乃至于淮,小大邦亡敢不敥具逆王命。[112]

“南淮夷”需要对周王“献氒(厥) 服”。刘翔以为“南淮夷”是由淮水两岸散居杂处的“大小邦”组成的部落集团,包括淮北的嬴姓徐、奄等邦国和淮南的偃姓桐、群舒等小邦,而嬴姓与偃姓都以少昊氏为始祖。[113]由此看来,南淮夷为古少昊氏族的遗裔,其族源应属东夷集团。南方楚国也需向周王室进贡,春秋时齐国曾以楚国疏于贡赋为由而发难于楚:“尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是征。”[114]《国语·周语上》简要勾画了这套进贡体系:邦内甸服,邦外侯服,侯卫宾服,蛮夷要服,戎狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,宾服者享,要服者贡,荒服者王。[115]《尚书·酒诰》记载了商代内外服制,学界多主张此为西周五服制的前身:“越在外服,侯、甸、男、卫邦伯;越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工,越百姓里居;罔敢湎于酒。”[116]按照《国语》所追述的“先王之制”,再结合《尚书》的内外服制,可知“五服”体系的建构涵盖了受周王管制的诸侯地区,包括侯、宾、要、荒四外服,而内服则为王畿所在,对应“五服”中的邦内甸服。韦昭将《国语》甸服、侯服、宾服的地理范围理解为《孝经》 所指的“四海之内”。[117]《诗经·商颂》云:“四海来假,来假祁祁。”[118]《尔雅》曰:“九夷、八狄、七戎、六蛮谓之四海。”[119]显然,“五服”建构中的要、荒两服处于邦外侯服、宾服之外的四海之间。

周人正是通过“朝贡”的服制制度来实现对外围地区的控制,五服中“要服”地区族属非常复杂,既有东夷族属的“南淮夷”,又有芈姓楚国等迁移至边远地区的中原旧族,他们与华夏诸国、姬姓封国及“荒服”的少数部族杂处并居。王明珂指出,华夏族群的“起源”认同是可以让华夏产生同胞手足之情的“根基历史”,即共同的“族源记忆”。[120]早期先民建构该理论体系时,试图将华夏周边的外族都纳入其中,如《山海经》中“北狄”族位于“大荒西经”,系黄帝之孙“始均”的后裔,而处于“大荒北经”的“犬戎”亦为黄帝之后。[121]这些处于华夏边缘地带的民族,在早期大多被视为黄帝等始祖神的孑遗。

“五服”体系的圈层规划在现实中具有动态发展的趋势,沈长云通过分析《史密簋》中杞夷、舟夷等少数部族的地理位置,指出东夷、南蛮、北狄、西戎的地理方位,只是相对洛邑这个“天下之中”而言的,与后世所谓“四裔”是不同的概念。[122]杜正胜考察周秦民族文化的“戎狄性”时,认为“周族以及关中的西土之人本亦属于戎狄,故传统以周京作中心,按里程解释五服,荒服最遥远,是不正确的,五服当即五种臣服方式,除甸服外,荒服距离周畿最近”。[123]可以说,早期“五服”的划分“不过由于待遇上的差异,并不由于道路的远近。”[124]苏秉琦提出了“满天星斗”理论,他认为“夏王朝时期,‘执玉帛者万国’,先商、先周也各有国家,实际上是夏、商、周并立的局面;更确切地说,是众多早期国家并立,齐、鲁、燕、晋以及若干小国,在西周分封前都各有早期国家,南方的楚、蜀亦然。”[125]“五服”体系的建构除了受朝贡模式的主导外,还受到早期方国发展历程的影响,苏秉琦主张国家发展分为三个阶段,即古国—方国—帝国。[126]与此对应,“五服”体系的圈层规划由外至内分别是:蛮夷—诸侯—天子。对此,朱继平通过分析金文中关于淮夷诸族的信息,指出虽然淮夷诸族的政治地位无法与周室的外服诸侯相提并论,但宣王时期的淮夷诸族至少已由早先的异域蛮夷,转而被纳入以周天子为共主体制下的外服方国。[127]“要服”地区通过纳贡、服役等行为以示臣服于周王,这与邦外侯服、宾服诸侯的义务基本一致,随着“要服”“荒服”地区族群的崛起,其地位极有可能得到进一步提升,故而虽然“要服”地区对中原王朝的服从并不稳定,但其本身已具有周天子属下方国诸侯的潜在身份。可见,“五服”圈层中各国的政治地理位置是一个不断变化的概念,早期被视为蛮夷的方国部落,随着地位的逐渐提高,在后期成为诸方国之长或占据中原称王时,可能由“五服”最外围的要服、荒服逐渐内移,变为邦外侯服、宾服的诸侯。正如郝时远所言:“中华文明延续不断的动力在很大程度上来源于蛮夷戎狄从边缘走向中心的发展动能。”[128]

“五服”施行的主要效果取决于中原王朝对周边方国掌控的力度,强大的军事实力可以使其获得方国的认同与臣属,反之亦然。 《左传·昭公二十三年》云:“古者,天子守在四夷;天子卑,守在诸侯。”[129]周王室常通过诸侯来控制尚未臣服的边缘之地,“凡诸侯有四夷之功,则献于王,王以警于夷。”[130]《左传·文公十八年》谓舜利用“四凶”来抵御并同化“魑魅”,“舜臣尧,宾于四门,流四凶族,混沌、穷奇、梼杌、饕餮,投诸四裔,以御魑魅。”孔颖达将四凶之族理解为“王朝之臣”。[131]作为周天子属下的诸侯需听从命令讨伐叛乱的蛮夷族群,“蛮夷戎狄,不式王命,淫湎毁常,王命伐之,则有献捷。”[132]周召康公曾命齐始封君:“五侯九伯,女实征之,以夹辅周室!”[133]周宣王时“以秦仲为大夫,诛西戎。”[134]秦孝公曾威服羌戎,“使太子驷率戎狄九十二国朝周显王。”[135]又如西周《史密簋》铭文:

王晖通过分析铭文,认为其中记述了莱人、僰人等方国部族与齐国一同参与周王朝对外战争的经过。[137]沈长云称这些参加战斗的少数部族是“在周王室各大封国卵翼下的所谓附庸”。[138]刘翔指出周夷王时,鄂国作为周王的联盟对象,起到防御南淮夷的作用。[139]朱继平通过分析淮夷诸族与东国诸侯的关系,认为“地方诸侯与淮夷诸族直接存在明确的监管与被监管关系,因而当时周人对淮夷的统治呈现出周天子—地方诸侯—外服方国的统治模式”。[140]从“五服”体系圈层来看,处于邦外侯服与宾服的诸侯大致处于“五服”的中间地带,向内靠近周天子的甸服,向外与要服、荒服接触,故而起到了为周王控制边缘地带的作用。

若地方诸侯的势力强过中央王朝,形势就会发生变化,《大雅·蝹》云:“予曰有疏附,予曰有先后,予曰有奔奏,予曰有御侮。”[141]杜正胜指出疏附、先后、奔奏、御侮都是在商代归顺于周的不同族群。[142]东周时,周天子权力衰减,原本向周王室进献贡赋的“要服”地区,开始转而臣服于与其地理位置更接近的诸侯国,如春秋时淮夷族群就需向鲁国进献贡品,《诗经·鲁颂》即云:“憬彼淮夷,来献其琛。元龟象齿,大赂南金。”[143]高士奇《左传纪事本末》 “小国交鲁”篇记载春秋时期的杞、邾、牟、葛等夷族小邦曾作为附庸国,多次向鲁国朝觐。[144]春秋时晋国周边的诸戎已成为其附庸,“晋郤成子求成于众狄。众狄疾赤狄之役,遂服于晋。秋,会于函,众狄服也”。[145]戎人需向晋国服兵役,“昔文公与秦伐郑……自是以来,晋之百役,与我诸戎相继于时,以从执政,犹殽志也”。[146]秦特殊的地理位置导致其与戎狄的关系非常紧密,《战国策·魏策》记朱己谓魏王“秦与戎、翟同俗”。[147]《汉书·地理志》 谓秦地“安定、北地、上郡、西河,皆迫近戎狄”。[148]秦穆公时,“西戎八国服于秦,故自陇以西有蝹诸、绲戎、翟、豲之戎,岐、梁山、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎”。[149]渡边英幸通过对秦公钟、秦公簋以及秦景公大墓出土的残磬所见“蛮夏”铭文涵义的分析,认为秦至迟在春秋中晚期已将自己置于君临“蛮夏”的地位。[150]

自秦国统一后,施行“海内为郡县”的政策,李斯等人就此作过分析与评议:“昔者五帝地方千里,其外侯服夷服,诸侯或朝或否,天子不能制。今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统。”[151]“海内”指代原本诸侯的土地,具有重要的象征意义,至汉时,仍用此来形容秦始皇的功绩:“昔秦皇帝任战胜之威,蚕食天下,并吞战国,海内为一,功齐三代。”[152]正如阎步克所理解的那样,“君主专制、中央集权和官僚政治就是中国政治的‘常态’,这个‘常态’是秦汉帝国所奠定的”。[153]何休提出“内其国而外诸夏”的社会形态随着国家兴起后与诸夏的融合,逐渐变为“内诸夏而外夷狄”的社会形态。[154]这一说法与“五服”体系的发展有较为密切的关联性,郡县制的施行导致“五服”中的中央甸服区域开始向外扩张,逐渐与原本诸侯地区的侯、宾两服融合,这一趋势促使华夏族群完成了内部的统一,并使其与处于“四海”之间的蛮夷族群产生了更加密切的接触。

秦汉郡县制施行后,“五服”理论依然具有生命力, 《汉书·地理志》 评议《尚书》 “协和万国”:“尧遭洪水,怀山襄陵,天下分绝,为十二州,使禹治之。水土既平,更制九州,列五服,任土作贡。”[155]又《前汉纪·孝宣皇帝纪》记荀悦曰:“九州之外谓之(藩) 〔蕃〕国,蛮夷之君列于五服。诗云:‘(自) 彼氐、羌,莫敢不来王。’故要荒之(地) 〔君〕必奉王贡,若不供职,则有辞让号令加焉,非敌国之谓也。”[156]《汉书·何武王嘉师丹传》云:“宣帝时,天下和平,四夷宾服。”[157]以上诸书所记都沿袭了“五服”的观念,并且经过不断转述与引用,流传益广,浸润愈深。随着秦汉版图的不断扩大,“五服”中要服、荒服的范围逐渐向外延伸。对此,文献多有所载,如西汉《说苑·修文》 记载禹定九州:“南抚交趾、大发,西析支、渠搜、氐、羌,北至山戎、肃慎,东至长夷、岛夷。四海之内,皆戴帝舜之功。”[158]《论衡·宣汉》亦载:“周时仅治五千里内,汉氏廓土,收荒服之外。牛马珍于白雉,近属不若远物。古之戎狄,今为中国;古之躶人,今被朝服;古之露首,今冠章甫;古之跣跗,今履商舄。”[159]汉代人对“中国”范围的理解逐步扩大,汉代疆域逐步达到原本的荒服之地,如《史记·大宛传》传达了汉代人对昆仑地望与范围的认知:“禹本纪言‘昆仑其高二千五百余里,日月所相避隐为光明也。其上有醴泉、瑶池。’今自张骞使大夏之后也,穷河源,恶睹本纪所谓昆仑者乎?”[160]而更早的《山海经·海内西经》云:“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。”[161]汉代人认为昆仑的位置或许在西域的大宛,说明边疆观念已逐渐向外延伸至西域地带。两汉时期,因为受到郡县制的影响,其人中言及“五服”时,常以蛮夷所处的“要服”“荒服”为主要对象,如北大汉简《仓颉篇》简2469—2396:“汉兼天下,海内并厕,胡无噍类,菹醢离异,戎翟给,百越贡织。”[162]兼并海内诸侯后,戎翟与百越成为向天子进献贡赋的主要对象,显然“五服”中蛮夷族群的政治地理位置已被逐渐固定下来。

四、结语

华夏对蛮夷的关系认同经历了一个长期的变化过程,早期蛮夷首领的称谓并不固定,商周王室册予臣服于己的部落首领子、男等爵位,此外亦有“某人”“某生”“君某”的称谓习惯。与此同时,部分强大的蛮夷方国首领开始自称为“王”,这一名号显然并未得到中原王朝的认可。战国晚期,秦国开始使用原本尊称诸侯的“君长”“君公”等称谓,来指代周边的蛮夷首领。汉在秦制基础上,将外族首领按等分类,用“蛮夷君”“公诸侯”等称谓加以区别,并授予其相应的民爵。蛮夷首领名称的尊称化显示出其身份的特殊性,因为从爵制等级以及律令规定来看,秦汉时期位于“臣邦”等臣服地的蛮夷首领,其本身地位并不高,之所以仍使用原本指代诸侯的称谓,主要是为了强化中央政权的统治基础,借以巩固其法理地位。从西汉的律令条文中,不难看出其对蛮夷族群上、下两种层级的统治策略。一方面,汉廷按照蛮夷君长们掌握夷民户数的多少,对他们予以封邑,并免除徭赋所需出的“钱”,这些蛮夷长对其下的夷民具有管理权,他们可以像汉代的列侯一样享受封邑中的租税并保留“戎葬”的习俗;另一方面在对蛮夷上层采取“怀柔”措施的同时,汉廷又对普通夷民使用另外一种管理方式,即将他们纳入地方边郡之中,使其必须要在蛮夷封邑中按照要求进行垦田活动,并以户为单位,按时上交一定量的“钱”以充抵徭役,通过这些措施,夷民将逐渐过渡成为汉代政权之下的编户民。

党建工作可以提升职工对热力公司企业精神内涵的理解,具体表现为以下几个方面:第一,党建工作具有政治优势,是热力公司形成具有我国特色的企业精神的基石。第二,党建工作可以促使优秀企业文化的形成,使得职工产生归属感,进而使得热力公司健康发展。第三,在热力公司的健康发展以及深化改革中,基层党组织具有十分重要的作用,例如宣传企业文化、弘扬工匠精神和培训管理人才等。

从周代“五服”体系的构架中,也可以看到华夷之间的关系变化及圈层之间融合的态势,“五服”中天子统率外邦四服,其中蛮夷戎狄处于“五服”最外围的“四海”之间,这种圈层架构的内外层,会随其所处部族的力量强弱而产生变化,外层的蛮夷族群逐渐向内部圈层转移,而内层的华夏族群也会加强对外围地区的控制,如“五服”中侯、宾两服的诸侯有责任代替周王管控要服与荒服地区。战国之世,随着周王室与诸侯国之间力量的变化,处于边缘地区的蛮夷部族,转而臣服于与其地理位置更接近的各大诸侯国。与此同时,各诸侯国渐次施行以郡县制代替分封制的举措,使原本封君的领地成为郡县,天子畿内甸服的王官则成为新的土地管理者。反映在“五服”体系中,就是邦内甸服向外扩张,吞并了侯服与宾服地区。华夏族群内部的统一进程,也逐渐使“五服”体系向外扩展,汉代“五服”已开始将古时的戎狄之地容纳于华夏的“天下”范围之中,至此“五服”中蛮夷族群的政治地理位置开始固定下来,华夏也趋向将蛮夷族群包容进大中华文化圈中,“华夷一体”的形态得以初步奠定。

注释:

①㊵[116] 孙星衍: 《尚书今古文注疏》,中华书局2004 年版,第60—61、64、379—380 页。

② 葛兰言: 《中国文明》,中国人民大学出版社2012 年版,第 80 页。

③ 王国维:《鬼方昆夷玬狁考》,《观堂集林》,中华书局1959 年版;刘翔:《周夷王经营南淮夷及其与鄂之关系》,《江汉考古》1983 年第3 期;苏秉琦:《关于重建中国史前史的思考》,《考古》1991 年第12 期;杜正胜:《周秦民族文化“戎狄性”的考察——兼论关中出土的“北方式”青铜器》,《周秦文化研究》,陕西人民出版社1998 年版;陈秉新、李立芳: 《出土夷族史料辑考》,安徽大学出版社2005 年版;朱凤瀚:《由伯父簋铭再论周厉王征淮夷》,《古文字研究》第27 辑,中华书局2008 年版;朱继平:《从淮夷族群到编户齐民——周代淮水流域族群冲突的地理学观察》,人民出版社2011 年版等。

④⑫ 王国维:《鬼方昆夷玬狁考》, 《观堂集林》,中华书局1959 年版,第584—585、584—585 页。

⑤ 田昌五:《古代社会形态研究》,天津人民出版社1980 年版;刘仲华:《春秋战国时期民族识别的实质》,《西北民族学院学报》 (哲学社会科学版) 1997 年第3期;郝时远: 《先秦文献中的“族”与“族类”观》,《民族研究》2004 年第2 期等。

⑥[128] 郝时远: 《先秦文献中的“族”与“族类”观》,《民族研究》2004 年第2 期等。

⑦ 刘仲华:《春秋战国时期民族识别的实质》,《西北民族学院学报》 (哲学社会科学版) 1997 年第3 期。

⑧ 参见田昌五:《古代社会形态研究》,天津人民出版社1980 年版,第118—119 页。

⑨ 吴永章:《从云梦秦简看秦的民族政策》,《江汉考古》1983 年第2 期;吴宏岐、韩虎泰:《汉代西南之“徼”与“徼外”地理概念考论》,《四川师范大学学报》(社会科学版) 2013 年第4 期;孙闻博:《秦汉帝国“新地”与徙、戍的推行——兼论秦汉时期的内外观念与内外政策特征》, 《古代文明》 2015 年第2 期;渡边英幸:《秦律的“夏”与“臣邦”》,杨一凡、寺田浩明主编:《日本学者中国法制史论著选·先秦秦汉卷》,中华书局2016 年版;邹水杰:《秦代属邦与民族地区的郡县化》,《历史研究》2020 年第2 期;苏家寅:《汉代道制政区的起源》,《史学月刊》2021 年第5 期。

⑩ 傅斯年:《论所谓五等爵》, 《民族与古代中国史》,河北教育出版社2002 年版,第104、92 页。

⑪ 郭沫若:《中国古代社会研究(外二种)》,河北教育出版社2000 年版;王晖: 《西周蛮夷“要服”新证——兼论“要服”与“荒服”、“侯服”之别》,《民族研究》2003 年第1 期;刘源:《“五等爵”制与殷周贵族政治体系》,《历史研究》2014 年第1 期;邵蓓:《〈封许之命〉 与西周外服体系》, 《历史研究》 2019 年第2期。

⑬ 取宋镇豪先生释文。宋镇豪: 《夏商社会生活史》,中国社会科学出版社1994 年版,第320—321 页。

⑭ 宋镇豪:《夏商社会生活史》,中国社会科学出版社1994 年版,第320—321 页;林小安:《殷武丁臣属征伐与行祭考》,《甲骨文与殷商史》第2 辑,上海古籍出版社1986 年版。

⑮ 杨树达: 《积微居甲文说》,上海古籍出版社1986 年版,第62 页;尚志儒:《早期嬴秦西迁史迹的考察》,《秦文化论丛》第1 集,西北大学出版社1993 年版。

⑯ 参见陈梦家:《殷墟卜辞综述》,中华书局1988年版,第606 页。

⑰㉗[101][103] 孙希旦: 《礼记集解》,中华书局 1989 年版,第 137、136、358、359 页。

⑱ 李学勤:《戎生编钟论释》,《文物》1999 年第9期。

⑲ 马承源:《中国青铜器研究》,上海古籍出版社2002 年版,第 337—338 页。

⑳ 苏芳淑、李零:《介绍一件有铭的“晋侯铜人”》,《晋侯墓地出土青铜器国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社2002 年版,第411 页。

㉑ 中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成释文》第3 卷,香港中文大学中国文化研究所2001 年版,第531 页。

㉒ 中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成释文》第2 卷,香港中文大学中国文化研究所2001 年版,第404 页。

㉓ 中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成释文》第1 卷,香港中文大学中国文化研究所2001 年版,第 226—227 页。

㉖㉞㊳㊻[54][55][60][62][65][67][75][134][149][151][160] 《史记》,中华书局 1982 年版,第 1691—1692、1692、227、2970、2883、2991,3163,2986、182、749—750、426、3047—3048、3272、178、2883、3179 页。

㉘ 童书业: 《春秋左传研究》,上海人民出版社1980 年版,第 164 页。

㉙[107] 刘源:《“五等爵”制与殷周贵族政治体系》,《历史研究》2014 年第1 期。

㉚ 顾栋高辑、吴树平、李解民点校: 《春秋大事表》,中华书局1993 年版,第563—608 页。

㉛㉝㊱[91][135] 《后汉书》,中书华局 1956 年版,第2871、2873、2875、2842、2876 页。

㉜ 李学勤主编:《清华大学藏战国竹简(二)》,中西书局2011 年版,第144 页。

㉟㊾ [64][68][84][148][152] [155] [156] [157] 《汉 书》, 中 华 书 局 1962 年版 , 第 3832、 739—740、742、 4136、 54—55、 1644、1523、2799、1523 页。

㊲㊴[74] 陈伟主编:《秦简牍合集(一)》,武汉大学出版社2014 年版,第224,241,267、267、267 页。

㊶[59][100][114][129][130][131][132]⑬[145][146] 杨伯峻: 《春秋左传注》,中华书局 2009 年版,第 1578、714、1538—1539、290、1448、249、641、809、289、713、1006 页。

㊷ 陈伟主编:《秦简牍合集(一)》,武汉大学出版社2014 年版,第225 页;罗新:《“真吏”新解》,《中国文化论丛》2009 年第1 期。

㊸ 王先慎: 《韩非子集解》,中华书局1998 年版,第466 页。

㊹ 许维遹:《吕氏春秋集释》,中华书局2009 年版,第 488—489 页。

㊺[111] 李学勤主编:《十三经注疏·尚书正义》,北京大学出版社2000 年版,第295—296、336 页。

㊼㊽[72][76][77][85][86][87][94][96]荆州博物馆、武汉大学简帛研究中心:《荆州胡家草场西汉简牍选粹》,文物出版社2021 年版,第 197、196、196、196、197、196、197、196,197、196、197 页。

㊿[71][90][93] 彭浩、陈伟、工藤元男编:《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,上海古籍出版社2007 年版,第215、97、188、332 页。

[51] 李均明: 《张家山汉简所反映的二十等爵制》,《中国史研究》2002 年第2 期。

[52] 吕亚虎:《出土秦律中的俗禁问题》, 《江汉论坛》 2020 年第 9 期。

[53] 杨振红:《“县官”之由来与战国秦汉时期的“天下”观》,《中国史研究》2019 年第1 期。

[56] 许慎: 《说文解字》,中华书局2013 年版,第127 页。

[57] 李家浩:《先秦文字中的“县”》,《文史》第28辑,中华书局1987 年版,第49 页。

[58] 赵彦卫: 《云麓漫钞》 卷3,中华书局1996 年版,第44 页。

[61] 史党社:《秦“徙治栎阳”及年代新辨》,《中国史研究》2020 年第1 期。

[63] 孙文博: 《秦汉帝国“新地”与徙、戍的推行——兼论秦汉时期的内外观念与内外政策特征》,《古代文明》2015 年第2 期。

[66] 卫宏:《汉官旧仪》,《景印文渊阁四库全书》第646 册,台湾商务印书馆1986 年版,第14 页。

[69] 张韶光:《试论简牍所见秦对边缘地区的管辖》,《史学月刊》2020 年第8 期。

[70] 吴宏岐、韩虎泰:《汉代西南之“徼”与“徼外”地理概念考论》,《四川师范大学学报》 (社会科学版)2013 年第 4 期。

[73][83] 苏家寅:《汉代道制政区的起源》, 《史学月刊》 2021 年第 5 期。

[78] 2019 年11 月30 日荆州博物馆蒋鲁敬先生在中国人民大学考古发现与古代文明研究论坛上发表《荆州胡家草场M12 考古发现与出土简牍整理》讲演中公布。

[79][80] 湖南省文物考古研究所: 《里耶秦简(贰)》,文物出版社2017 年版,第99,116、88 页。

[81] 湖南省文物考古研究所: 《沅陵虎溪山一号汉墓》,文物出版社2020 年版,第120 页。

[82] 邹水杰:《从虎溪山汉简〈计簿〉看汉初县属啬夫的分化》,《史学月刊》2022 年第1 期。

[88] 马克思:《资本论》第3 卷,人民出版社2004 年版,第894 页。

[89] 侯外庐: 《中国封建社会土地所有制形式的问题——中国封建社会发展规律商兑之一》, 《历史研究》1954 年第 1 期。

[92] 马代忠:《长沙走马楼西汉简〈都乡七年垦田租簿〉初步考察》,《出土文献研究》第12 辑,中西书局2013 年版,第 213 页。

[95] 吕祖谦:《吕祖谦全集》第8 册,浙江古籍出版社2008 年版,第457 页。

[97] 吴永章:《从云梦秦简看秦的民族政策》,《江汉考古》1983 年第2 期。

[98] 邹水杰:《秦代属邦与民族地区的郡县化》,《历史研究》2020 年第2 期。

[99] 顾炎武著、黄汝成集释:《日知录集释》,上海古籍出版社2006 年版,第1245 页。

[102] 马大正:《中国边疆经略史》,武汉大学出版社2013 年版,第 50 页。

[104][106][115][117] 徐元诰: 《国语集解》 (修订本),中华书局 2002 年版,第 390、204、6—8、7 页。

[105] 葛志毅:《周代分封制度研究》 (修订本),黑龙江人民出版社2005 年版,第142 页。

[108][110] 陈秉新、李立芳:《出土夷族史料辑考》,安徽大学出版社2005 年版,第375、377 页。

[109] 陈梦家:《西周铜器断代》,中华书局2004 年版,第 325—326 页。

[113][139] 刘翔:《周夷王经营南淮夷及其与鄂之关系》,《江汉考古》1983 年第3 期。

[118][141][143] 王先谦:《诗三家义集疏》,中华书局1987年版,第1106、841、1076 页。

[119] 李学勤主编:《十三经注疏·尔雅注疏》,北京大学出版社1999 年版,第199 页。

[120] 王明珂: 《英雄祖先与弟兄民族》,中华书局2009 年版,第 43 页。

[121][161] 袁珂:《山海经校注》,上海古籍出版社1980年,第294,434、294 页。

[122][138] 沈长云:《由史密簋铭文论及西周时期的华夷之辨》, 《河北师院学报》 (社会科学版) 1994 年第3期。

[123][142] 杜正胜: 《周秦民族文化“戎狄性”的考察——兼论关中出土的“北方式”青铜器》,《周秦文化研究》,陕西人民出版社1998 年版,第524、518 页。

[124] 徐旭生:《中国古史的传说时代》,文物出版社1985 年版,第 39 页。

[125][126] 苏秉琦:《关于重建中国史前史的思考》,《考古》 1991 年第 12 期。

[127][140]朱继平:《从淮夷族群到编户齐民——周代淮水流域族群冲突的地理学观察》,人民出版社2011 年版,第 143、146 页。

[136] 李启良:《陕西安康市出土西周史密簋》,《考古与文物》1989 年第3 期;陈秉新、李立芳:《出土夷族史料辑考》,安徽大学出版社2005 年版,第194—195 页。

[137]王晖:《西周蛮夷“要服”新证——兼论“要服”与“荒服”、“侯服”之别》,《民族研究》 2003 年第1期。

[144] 高士奇: 《左传纪事本末》 卷12“小国交鲁”,中华书局1979 年版,第151 页。

[147] 《战国策》卷24《魏三》。

[150] 渡边英幸:《秦律的“夏”与“臣邦”》,杨一凡、寺田浩明主编:《日本学者中国法制史论著选·先秦秦汉卷》,中华书局2016 年版,第267 页。

[153]阎步克:《波峰与波谷——秦汉魏晋南北朝的政治文明》,北京大学出版社2009 年版,第244—245 页。

[154] 王闿运:《春秋公羊传笺》,岳麓书社2009 年版,第149 页。

[158] 刘向撰、向宗鲁校证: 《说苑校证》,中华书局1987 年版,第 490 页。

[159] 黄晖: 《论衡校释》,中华书局1990 年版,第823 页。

[162] 北京大学出土文献研究所编:《北京大学藏西汉竹书(一)》,上海古籍出版社2015 年版,第77 页。