兄弟姐妹有利于创业吗?

——来自中国的微观证据

米旭明

一、引 言

通过持续的制度改革推动经济社会长期高质量发展是世界各国面临的重大考验,尤其对于身处重大战略机遇期的中国,既面临从技术追赶到科技引领的重要转折,又面临跨越“中等收入陷阱”的现实难题。有效激活社会创业是加快国家产业优化升级、促进经济结构转型、实现新熊彼特式创新增长和完成经济发展由高增长向高质量转变的关键所在。创业活动所蕴含的高度复杂性与动态风险性,本质上决定着“经济政策优先”的改革方式往往难以为继。需要在社会、文化等领域全面展开制度创新,为经济社会发展提供新动能。忽视社会、文化等领域对经济社会发展的重要影响,过度依赖经济层面的制度改革,不仅难以跨越“中等收入陷阱”,而且可能给社会稳定和可持续发展埋下隐患。

有学者发现,创业活跃度在不同国家和地区中存在显著差异(Bignall 和Debbage,2020)。已有文献从宏微观层面展开分析,宏观方面包括经济与商业周期、就业市场情况、金融环境等(Tavassoli 等,2021);微观方面则涵盖融资约束、家庭情况、年龄、教育背景等(Simoes 等,2016)。其中,性别对创业活动的影响是显而易见的。相对于男性,女性较低的创业率一直是学术研究的重要话题。虽然,较强的风险规避、更加谨慎的借贷和产业部门分割在一定程度上制约着女性创业(Cowling 等,2020),但这些并不能解释全部差异。随着研究进一步的深入,家庭与社会文化的影响日益受到关注。可以说,个人或国家创业活动差异表现于市场或者企业层面,但其根源往往来自家庭和社会微观环境。家庭对个人创业的影响表现为融资约束状况的改善、人力资本投入、社会关系构建、情感支持与创业压力缓解等(Bird 和Zellweger,2018)。例如,父母创业和良好的家庭经济条件有利于子女创业(Bignall 和Debbage,2020);婚姻能够为创业者带来更多的资金支持和创业帮助(宁博等,2020)。总体上,既有研究揭示了家庭成员对个人创业的重要影响,丰富了创业研究中对家庭的解构与理解。但是,考虑多样的家庭环境及其成员间长期互动的复杂影响,其仍然存在进一步探索的空间。首先,兄弟姐妹对个人创业的影响仍然需要深入研究。事实上,兄弟姐妹不仅是重要的家庭成员,而且往往是人生中交往时间最长的伙伴(Cools 和Patacchini,2019)。其对个人创业的影响可以从直接和间接两个视角展开。一方面,兄弟姐妹能够直接影响个人的专业兴趣、教育发展和职业选择;另一方面,其还能够影响父母偏好、配偶选择与婚姻生活,进而影响个人经济活动和职业发展。同时,现有关于女性创业率的研究更多地聚焦于经济社会层面,缺乏对家庭微观影响的深入理解,更未涉及兄弟姐妹及其父母期望的影响。

兄弟姐妹能够影响家庭的规模和教育资源分配,且对诸多个人特质的形成产生作用,进而影响职业选择、发展及收入水平。在华人文化情境中考察与理解兄弟姐妹的影响,具有更加重要的理论意义和实践价值。这是因为,不同于西方家庭中长子继承、个别负责、独来独往的社会传统(劳伦斯·斯通,2011),华人家庭往往在兄弟间平等分配祖业,并在后续经济活动中持续合作与竞争。家庭事业发展过程中,父子构建的主轴关系不断地在同胞间发展与延续。这种家族内合作是华人经济社会发展的重要特征。其次,中西方社会中,家庭及其关系的内涵与基本定义是明显不同的。在“差序格局”和“伦理本位”的基本特征下(费孝通,1985;梁漱溟,1987),家庭关系成为华人社会中最重要的关系,同时其边界与内涵也极具特殊性。不同于西方家庭的界限分明,华人社会的家庭往往是不断伸缩的(费孝通,1985),其边界不会局限于夫妻,而是根据需要纳入同胞伯叔甚至地缘、血缘、学缘等其他社会关系。这种关系网络以己为中心,伸缩自由。由此,将家庭内关系与交往模式不断外推,成为华人社会中个体建立和发展网络关系的重要方式。本质上,这种行为模式是将家庭外部社会关系进行家庭化处理与推演。其中,兄弟姐妹是这种网络的重要轴线,有助于增加个人与更远社会距离主体的互动,以增强获取社会资本的能力。再次,受经济社会发展和生育政策影响,我国大多数家庭由规模较大、同胞较多演变为少同胞、无同胞。近年来,全面二胎、三胎政策的陆续实施使许多家庭出现同胞。家庭规模与结构的明显变化将影响个体社会化过程、人格形成和经济活动参与(Noemi 等,2018)。陈刚(2020)发现我国独生子女的创业概率显著偏低。但是,既有文献并未进一步分析兄弟姐妹对个人创业的差异化影响与作用机制。鉴于此,本文从创业选择视角考察兄弟姐妹对经济活动的影响,系统评估兄弟姐妹与个人创业选择的关系。本文可能的贡献在于:首先,如何更好地理解各个国家与地区中创业活跃度分布、成功率差异及其影响因素,一直是创业研究的重要任务。本文研究能够丰富创业研究中家庭成员作用和影响的相关分析,为进一步解释创业差异之谜提供一些微观证据。其次,一直以来,创业活动在性别之间存在着显著差异,其深层次原因仍然有待进一步探索。本文从兄弟姐妹视角对家庭进行解构,考察其对男性、女性创业活动的差异化影响。本研究结论揭示了父母的子女性别偏好及其引致的家庭资源配置和社会网络拓展对女性创业产生不利影响。这有助于进一步增进对社会文化和个人微观成长环境影响创业活动的认识和理解。最后,本研究结论能够为进一步审视我国人口政策,为深入理解个人参与经济活动方式与影响提供有益的参考依据,并为相关理论研究和人口社会制度完善提供微观证据。

二、文献综述与理论分析

创业活动在不同国家、文化和性别群体中存在明显差异。数据显示,2017 年美国创业率为6.26%,其中男性7.1%,女性5.3%;同期英国创业率为15.4%,男性19.2%,女性11%;我国台湾地区男性、女性创业率分别为8.7%和2.98%(Lo 等,2020)。这种显著差异是如何产生的?对此,学术界一直试图从经济、社会因素及其变化进行解释。

(一)家族与创业研究

众多文献聚焦于讨论影响个人创业选择的经济社会环境,例如创业者背景特征、家庭影响、人格特质、人力资本、健康状况、国籍与民族、金融政策与财务资源等。作为重要的孵化器,家庭在大多数创业活动中发挥着至关重要的作用(叶文平等,2022)。Simoes 等(2016)提出,未来需要进一步研究家庭对创业活动的具体作用和深层次影响。以往文献主要从父母和配偶视角展开。其结果证实,父母对子女创业的积极影响包括:通用人力资本传授,包括管理经验、知识、价值观、风险态度等;特定人力资本传授,例如具体行业知识与经验、商业经营、合同处理等;提供财务支持,缓解创业融资约束;向子女展现商业活动,为其构建真实客观的创业场景,培养创业感知。事实上,父母的成功创业往往使个人能够获得继承商业的机会,自然成为创业者。与此同时,配偶对创业者的影响也是显而易见的。根据正向配对规律,人们通常会选择年龄、学历、职业路径相近的异性,这些特征有利于为创业活动提供物质帮助和心理支持。其次,配偶间的知识分享、技能传递、经验借鉴能够增加创业者的人力资本积累和创业技能。再次,与配偶的结合能够改善融资约束状况(Disney 和Gathergood,2009)。图1 比较扼要地显示了兄弟姐妹对个人发展与社会化过程的影响态势。

社会学和心理学研究证实,兄弟姐妹显著影响着个人成长、教育与专业选择、职业发展、婚姻与家庭生活。其影响包括直接与通过父母产生的间接影响。直接影响方面,同胞间在幼年、少年和成年阶段的长期陪伴和频繁互动将对个体兴趣发展、性别认同与行为方式、社会化过程产生作用。间接影响方面,主要表现为兄弟姐妹能够影响家庭形成与稳定,进而影响个体最为重要的成长和生活环境。有研究发现,父母对子女性别的偏好影响着婚姻与家庭生活。例如,男孩出生有利于促使父母组建家庭,而女孩更容易成长于单亲家庭(林莞娟和赵耀辉,2014)。同胞的出现将改变家庭规模和家庭资源的分配。如果父母存在子女性别偏好,那么家庭资源配置方向可能发生逆转,进而影响子女教育获得与职业选择。此外,兄弟姐妹可能影响父母对孩子的陪伴与期望,进而影响个体自我认知和内在动机发展。有证据表明,拥有兄弟之后,女性获得的父母陪伴明显减少(Noemi 等,2018)。

(二)兄弟姐妹与个人创业

同胞间的成长经历、教育竞争、技能学习、情感与互助行为可能对个体创业产生较大影响。在华人社会中,这种影响可能更加明显。

1. 兄弟姐妹会影响个体性别角色认同与社会化选择

性别认同是个人在家庭、社会影响下建立自我身份认同与社会类别归属的过程。在归属需要下,人们总是结合社会预期来判断不同社会类别个体的行为选择与方式。兄弟姐妹能够对个人性别认同、社会类别归属产生重要影响。例如,拥有兄弟的女性倾向于选择非理工和科技类专业;在职业选择中更愿意从事传统意义上女性为主的工作,如贸易、服务、基础教育等;在家庭生活中承担更多家务,抚养更多子女(Noemi等,2018)。性别认同差异也影响着个体创业决策。男性在创业决策中更多地关注经济发展、金融资源、市场需求前景等。女性则更关心家庭与工作的平衡、子女抚养等因素(De Vita 等,2014)。性别认同差异可能来自成长环境对个人角色认知的影响。考虑差异化的兄弟姐妹情况,这种影响可能更加显著。我国传统文化中的“男女有别”和“男孩偏好”,可能增强上述影响。在异性同胞组合环境中,父母容易传递男女不同的行为模式观念与差异化家庭、社会责任,使个体倾向于根据同胞行为调整性别认同。

2. 兄弟姐妹可能改变家庭资源分配决策,进而影响创业融资约束

根据资源稀释理论,同胞数量与个体能够获得的财务支持往往呈负向关系。兄弟姐妹性别组合与父母财富分配和创业支持具有密切联系。总体上,父母会根据家庭资源、个人偏好与发展预期选择将更多资源投入到更容易成功或者更符合自身利益的子女中。有研究证实,拥有兄弟会显著降低女性就业者收入水平(Cools 和Patacchini,2019)。其原因来自父母期望差异、家庭教育资源分配、性别认同与发展等。考虑子女教育与创业活动之间风险的巨大差异及子女性别偏好,不同数量和性别组合的同胞对个体创业资源获取将存在较大影响。同胞数量的增加将稀释家庭资源,影响父母时间投入和个体人力资本积累。如果家庭存在男孩偏好(侯佳伟等,2018),将收紧女性创业者的资源约束。

3. 兄弟姐妹可能影响个人拓展社会网络和获取社会资本的能力

社会网络的强弱连接及其有效拓展是个人获取社会资本的重要利器。创业活动需要创业者构建有效的社会网络,获取更多的社会资源。家庭成员是个体获得社会资源的重要渠道。家族成员在个人创业社会网络拓展中扮演着重要的角色。具体到兄弟姐妹,这种作用表现为竞争合作的双重效应。一方面,父母社会网络维系与传递是个人社会网络的重要组成部分。在资源约束情况下,父母会将自有社会网络资源优先分配或传递给某些子女。这种社会资源代际传承往往与社会文化、父母偏好与自身利益最大化密切相关,由此形成同胞之间的竞争性关系。另一方面,兄弟姐妹之间共享社会网络、拓展社会资本也是创业支持的重要组成部分。相对于兄弟,姐妹在成长伙伴、地缘和学缘网络构建中往往处于劣势地位。通常而言,男性拥有商业伙伴的数量远超女性(Koellinger 等,2013)。同时,女性往往将更多时间和精力投入到家庭中。

综上所述,在男孩偏好的家庭环境中,拥有姐妹可能有利于男性获得家庭社会资源,但不利于获得外部社会资源。拥有兄弟虽然有利于构建外部社会网络,但加剧了家庭内部资源的竞争。基于上述分析,提出如下假设(H1 和H2)。

H1:兄弟对男性创业选择具有显著的积极作用。

H2:兄弟姐妹对女性创业选择具有显著的抑制作用。

考虑兄弟姐妹之间的年龄差距,家庭资源分配和同胞间的支持行为会发生何种变化?“兄弟姐妹资源稀释假说”认为,兄弟姐妹的数量和出生间隔与家庭资源分配密切相关,数量越多、出生间隔越短,家庭资源稀释效应越显著。考虑同胞之间年龄差距,上述资源竞争对个人创业活动的影响可能出现另一种情况。当同胞之间年龄差距较大时,兄弟姐妹之间横向资源竞争关系可能明显弱化。较大的年龄差距有利于家庭集中资源逐个支持子女发展,客观上有利于创业者借助年长同胞的财务资源实现发展。由此,家庭资源的同胞竞争关系可能转变为反哺关系。不同年龄结构的同胞环境也会影响个人社会网络拓展。较小年龄差距的同胞之间往往意味着类似的人脉网络、相近年龄的朋友群体及相似的职业经验。年龄差距较大同胞之间有助于分享不同性质的网络连接,这更有利于个人获取社会资本,支持初创企业发展(Dudley,2021)。基于此,提出如下假设(H3)。

H3:兄弟姐妹间较大的年龄差距与个人创业选择之间存在正相关关系。

(三)兄弟姐妹、机会型和生存型创业

根据动机差异,可以将创业活动分为机会型和生存型创业。前者是机会创造型和主动型的创业活动;后者是生存型或被动型的创业活动。选择机会型创业的群体往往更加追求自我实现,即为了达到更高的效用水平而主动创业。机会型创业往往是主动的机会创造,它由个体强烈的内在动机驱动。这种内在驱动不仅受诸多社会经济因素影响,而且与个体特质和环境感知密切相关。机会型创业者的风险偏好更高,自我效能和驱动力更强,竞争意识和内部控制方面更加突出。这些方面均可能受到兄弟姐妹的影响。兄弟间较强的竞争效应、性别认同的不断强化、风险态度的潜移默化均可能促进机会型创业活动的增加。与此同时,机会型创业将面临更多信息不对称问题,需要应对更多代理问题,需要获得更多的社会资本。显然,兄弟更有利于发挥积极影响。这是因为,相对于传统文化中女性家庭导向的社会规范,男性事业导向的社会规范有利于其建立与拓展社会网络并获取更多社会资本。也就是说,拥有兄弟更有利于拓展社会网络,获取更多创业机会。其次,机会型创业往往具有更大的规模,这也意味着更多的监督和代理成本。此时,兄弟更有利于发挥监督实施与信任增加的作用。以生存驱动为主的创业活动,旨在实现就业替代,其对个人风险偏好、竞争意识、内在动机等方面均无特殊要求。这类创业者面对的家庭资源约束比较严重。家庭资源缺乏与同胞的出现势必影响个人可获取的家庭资源。随着同胞数量增加,这种影响将持续增强,而同胞间较小的年龄差距可能进一步加剧该问题。较小的年龄差距往往意味着家庭需要集中负担子女教育和婚姻等开支,这势必挤压个体获取家庭资源支持创业活动的能力。基于上述分析,提出如下假设(H4)。

H4:兄弟对男性创业选择的促进作用主要集中于机会型创业活动。

三、样本选择与模型设定

本文采用2010—2015 年间中国综合社会调查数据(CGSS)考察兄弟姐妹对个人创业选择的影响。CGSS 调查包括家庭人口组成、年龄、性别、受访人职业、社会信任态度、家庭与社会角色、社会交往等情况。由于未公布2014 年数据,所以使用2010 年、2011 年、2012 年、2013 年和2015 年数据进行研究。同时,使用中国家庭追踪调查数据(CFPS)进行稳健性分析。

(一)变量测量

1. 被解释变量:个人创业

调查内容包括受访者职业状态:自己是老板;个体工商户;受雇于他人(有固定雇主);劳务工/劳务派遣人员;零工,散工(无固定雇主的受雇者);自由职业者和其他。基于上述调查,构建变量entre 衡量个人创业,包括机会型创业和生存型创业;构建变量boss 衡量机会型创业,即自己是老板;构建变量selfemploy 衡量生存型创业,包括个体工商户、自由职业者。

2. 关键解释变量:兄弟姐妹情况

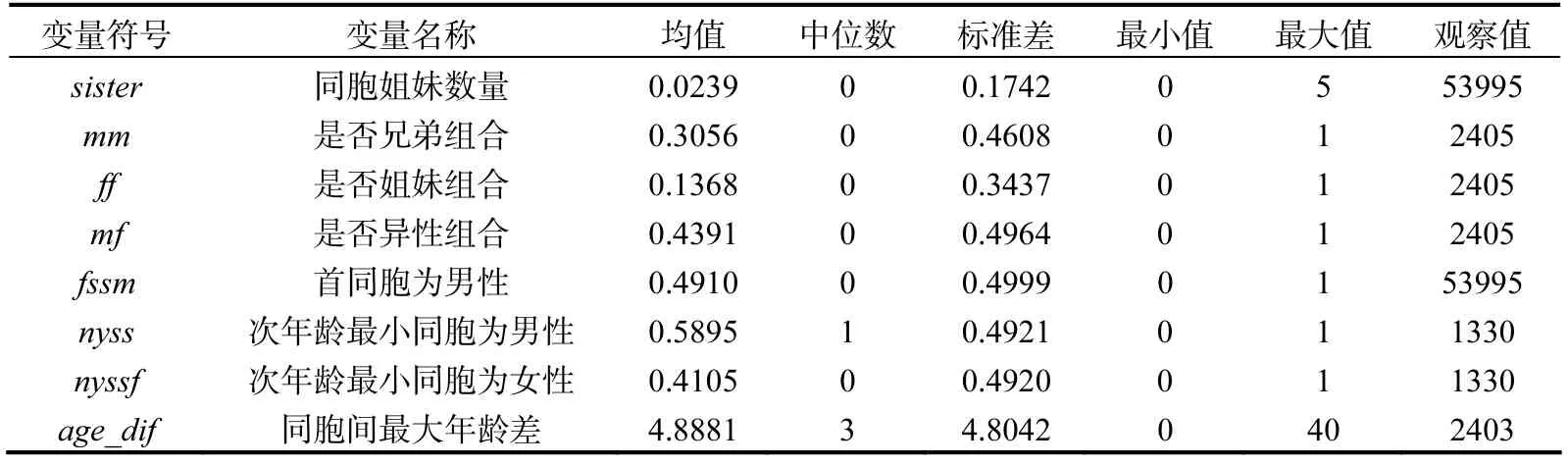

CGSS 主要调查了包括受访者在内15 名家庭成员情况。根据这些信息,分别构造如下变量:兄弟数量brother、姐妹数量sister、首同胞是否为男性fssm、次年龄最小同胞是否为男性nyss、是否兄弟组合mm、是否姐妹组合ff、是否异性同胞组合(或跨性别组合)mf、同胞间最大年龄差age_dif。

3. 控制变量

包括年龄、年龄平方、性别、婚姻状况、教育程度、民族、户口性质、父母是否为创业者、健康情况、家庭收入、是否中共党员(张博和范辰辰,2021;郑筱婷和李美棠,2018)。其中,教育程度包括高等教育水平、中等教育水平两个虚拟变量,分别按照大专以上、高中到中专进行度量。另外,控制了年份省份固定效应,并在1%和99%分位上对连续变量进行缩尾处理。

(二)研究模型与变量

借鉴相关研究(李后建和郭安达,2021;郭云南和王春飞,2020;李涛等,2017),设定模型(1)考察兄弟姐妹对个人创业选择的影响。其中,entrepreneurshipit为个人创业变量,表示受访者是否个人创业entre、机会型创业boss、生存型创业selfemploy。siblingit为受访者兄弟姐妹变量,包括是否有兄弟姐妹dbro_sis、兄弟数量brother、姐妹数量sister、是否兄弟组合mm、是否姐妹组合ff、是否异性组合mf。X 为控制变量,δi、ηt分别为省份和年份固定效应。由于我国家庭中第一胎的性别筛选不太严重,尤其在农村地区(陆方文等,2017)。为进一步消除家庭生育偏好、子女性别选择等内生性问题的影响,引入家庭首同胞是否男性fssm 重复检验。

本文将样本限定于完整汇报性别、年龄、教育和就业情况的居民,共获得53995 个样本组成的混合截面数据,分布于我国大陆地区31 个省份(直辖市、自治区)。其中,来自北京、四川、山东、湖北、黑龙江的样本超过5%,最高的山东为5.69%。分年度统计显示,2010 年样本10158 个,占18.81%;2011 年9.04%;2012 年19.02%;2013 年18.04%,2015 年35.08%。描述性统计显示,个人创业、机会型和生存型创业者的比例(数量)分别为8.92%(4818人)、1.31%(709人)、7.61%(4109人)。拥有兄弟姐妹的受访人占4.45%(2405 人)、拥有兄弟的受访者占2.9%(1564 人)、拥有姐妹的占2.09%(1126 人)。兄弟姐妹数量方面,1899 名受访人拥有1 名同胞,占3.52%;407 人拥有2名同胞,占0.75%;77 人拥有3 名同胞,占0.14%;18 人拥有4 名同胞,占0.03%;4 人拥有5 名同胞,占0.01%。同时,在2405 个拥有兄弟姐妹的受访人中,兄弟组合占30.56%(735 人)、姐妹组合占13.68%(329 人)、异性同胞组合占43.91%(1056 人)。本文主要变量与描述性统计见表1。

表1 主要变量与描述性统计

续表1

四、实证分析与讨论

(一)基准检验

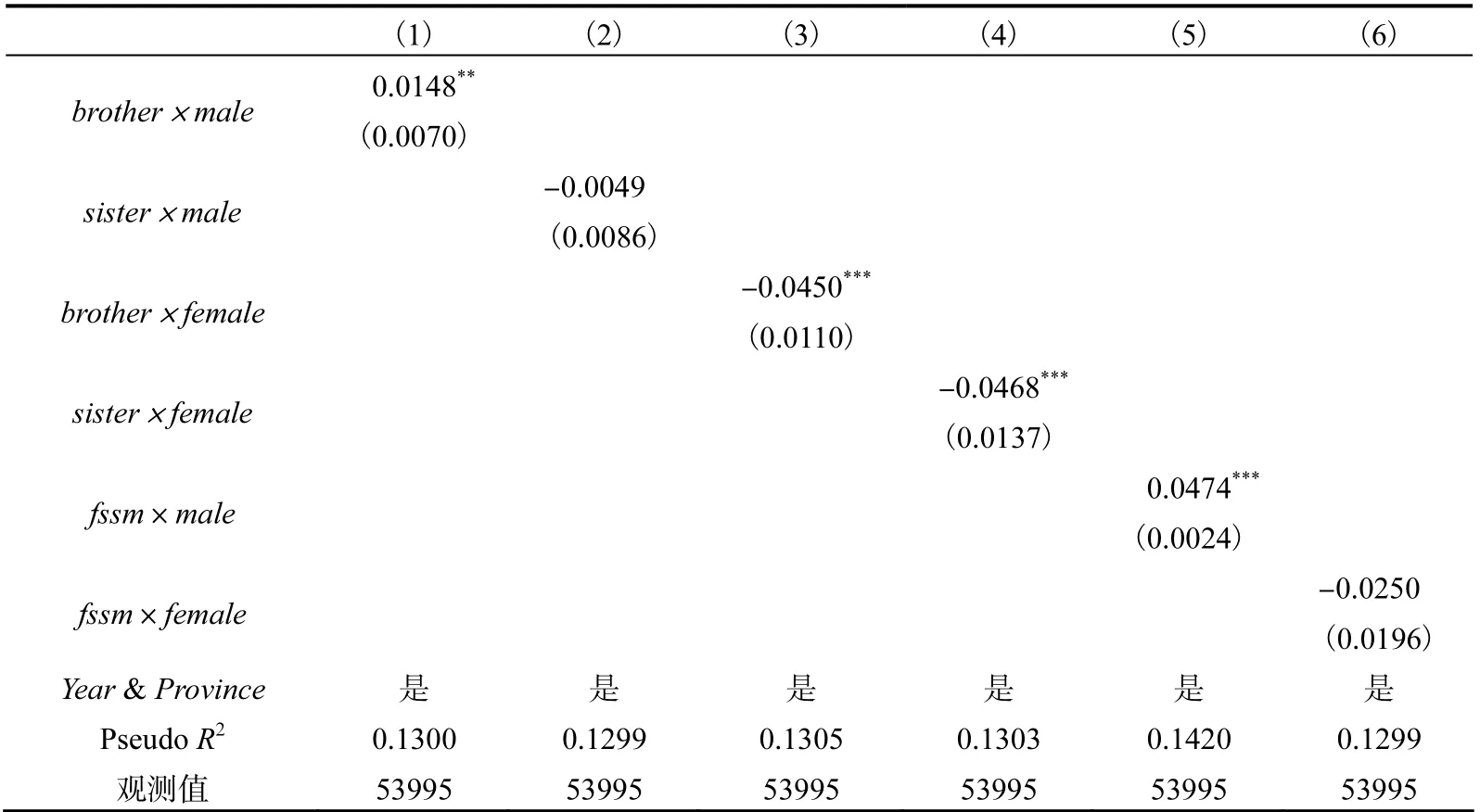

表2 是兄弟姐妹对个人创业选择的边际估计结果。从其中可以看出,第(1)列中brother×male 边际效应为正,且在5%的水平上显著。其第(2)列中sister×male 边际效应为负,不显著。这说明,对于男性而言,兄弟数量的增加能够显著提升个人创业概率;而姐妹数量的增加对个人创业选择的影响并不明显。其第(3)列和第(4)列是兄弟、姐妹数量对女性创业的影响。可以发现,brother×female 和sister×female 边际效应均为负,且在1%的水平上显著。这说明拥有兄弟姐妹将显著降低女性选择创业的概率。同时,随着兄弟姐妹数量的增加,负向影响不断增强。其他显著且稳健的控制变量与众多既有文献一致。年龄显著为正,年龄平方显著为负,即年龄影响呈现先增后减的倒U型关系。父母是否创业对个人创业选择具有积极的显著影响。另外,是否已婚、政治面貌为群众、家庭收入均对创业选择具有正向显著影响,高等教育水平具有负向显著影响。

表2 兄弟姐妹对个人创业选择的影响

父母对子女性别可能存在偏好,例如男孩偏好或者性别平衡偏好。一旦性别偏好影响家庭生育行为,就会导致内生性问题。基于此,进一步从以下视角展开分析。首先,在“重男轻女”的传统文化与计划生育的双重影响下,父母可能干预子女性别。有研究证实,这种性别选择很少发生在第一胎中(陆方文等,2017)。这是因为,在华人传统文化中,重要的是家庭有男孩,且多多益善,但不苛求第一胎为男孩。即使在男孩偏好强烈的农村地区,“一胎半”的生育政策也意味着,如果家庭第一胎为女孩便可生育第二胎,若第一胎为男孩则不能生育第二胎。因此,绝大多数农村家庭干预子女性别的行为集中于第二胎。由此可见,第一胎子女的性别往往是一种随机结果,具有极强的外生性。基于此,引入家庭第一胎是否为男孩变量fssm 再次检验。表2 第(5)列fssm×male 的边际效应为正,且在1%的水平上显著。可以看出,首同胞为男性显著提高了男性创业概率(4.74%,Z=19.78)。其第(6)列是对女性创业的边际估计结果。其结果显示,交互项的边际效应为负,不显著。

进一步根据性别组合进行检验,结果如表3 所示。表3 第(1)列中,兄弟组合mm的边际效应在1%的水平上显著为正,创业概率高3.17%(Z=2.87),这种促进作用在机会型、生存型创业中均非常明显。表3 第(2)列和第(8)列中,姐妹组合ff 的边际效应均为负显著。表3 第(6)列中,边际效应在5%的水平上显著为负,说明异性同胞组合降低了机会型创业的概率。综合上述结果,可以得到如下结论。

表3 兄弟姐妹性别组合与个人创业选择

第一,兄弟对男性创业具有明显促进作用,且在机会型和生存型创业中均非常显著。这说明,作为家族系统的重要节点,兄弟更倾向于在创业中共同合作。可能的原因是,传统社会和家庭对女性家庭导向的期望,使得男性在社会网络拓展、工作时间投入方面具有明显优势。这有利于兄弟之间分享社会网络资源,增加创业投入。另外,心理学研究表明,异性同胞之间的亲密度与信任水平随着年龄增长呈倒U 型(Hank 和Steinbach,2018),而同性同胞亲密度不断上升且逐渐稳定。亲密、稳定的同胞感情有利于兄弟之间互相支持。第二,总体上,拥有姐妹对个人创业选择具有显著负向影响,尤其是机会型创业。对于女性而言,拥有兄弟或姐妹均不利于创业选择。在姐妹组合中,负向影响集中于生存型创业;在异性同胞中,负向影响集中于机会型创业。

(二)内生性讨论

上述检验可能面临内生性问题。这是因为,父母可能存在子女性别偏好,一旦这种偏好影响生育,就会导致内生性。通常而言,父母的子女性别偏好表现为“男孩偏好”和“性别平衡偏好”。近年来,中西方社会中男孩偏好均呈现明显弱化的趋势(侯佳伟等,2018)。因此,男孩偏好导致的内生性问题可能并不严重。另外,为了获得性别平衡的后代组合,父母可能选择持续生育,直到获得满意结果,但其可能性并不大。这是因为,在经济社会发展水平、养育成本、人口政策、社会观念等诸多因素的权衡下,家庭持续生育的意愿并不强烈。已有研究显示,过去40 年中国家庭逐步转向无性别偏好,即男孩和女孩偏好均在下降(侯佳伟等,2018)。这样,基于性别平衡偏好的家庭生育选择可能非常有限。

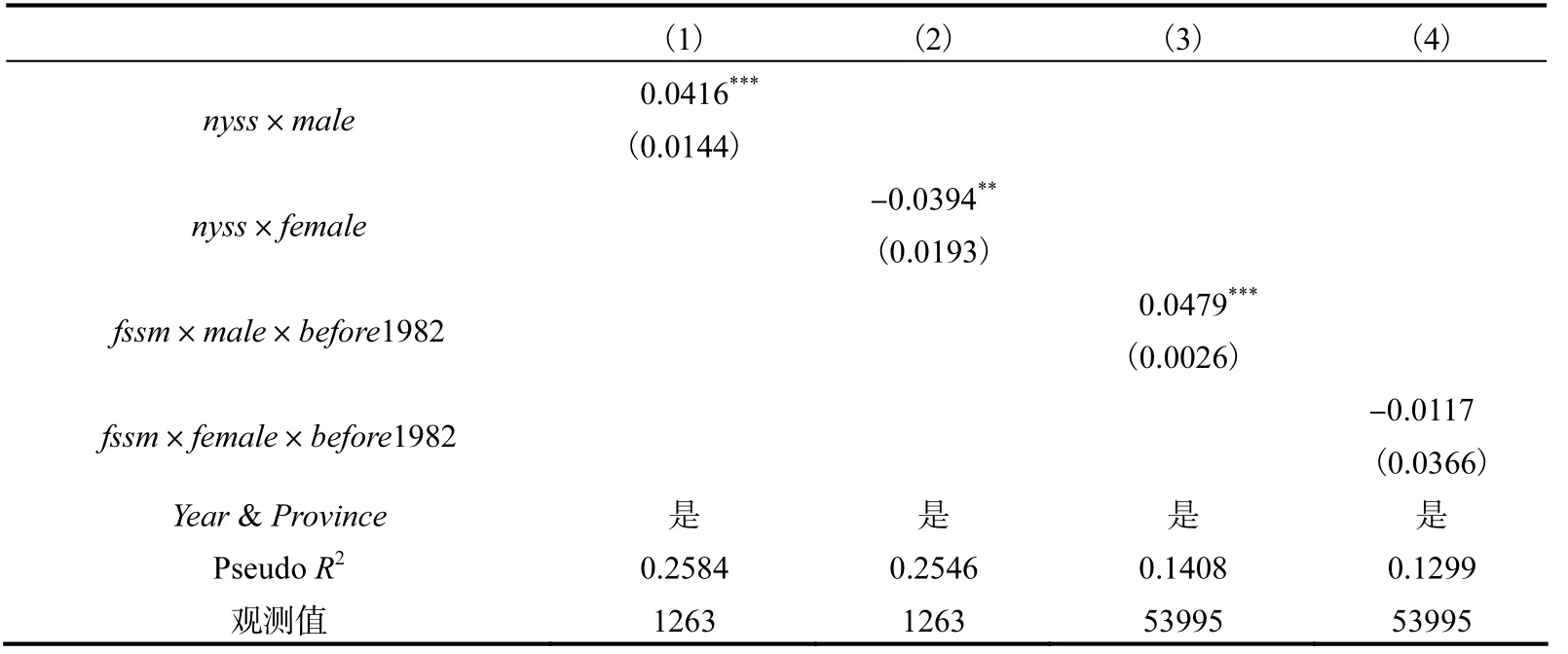

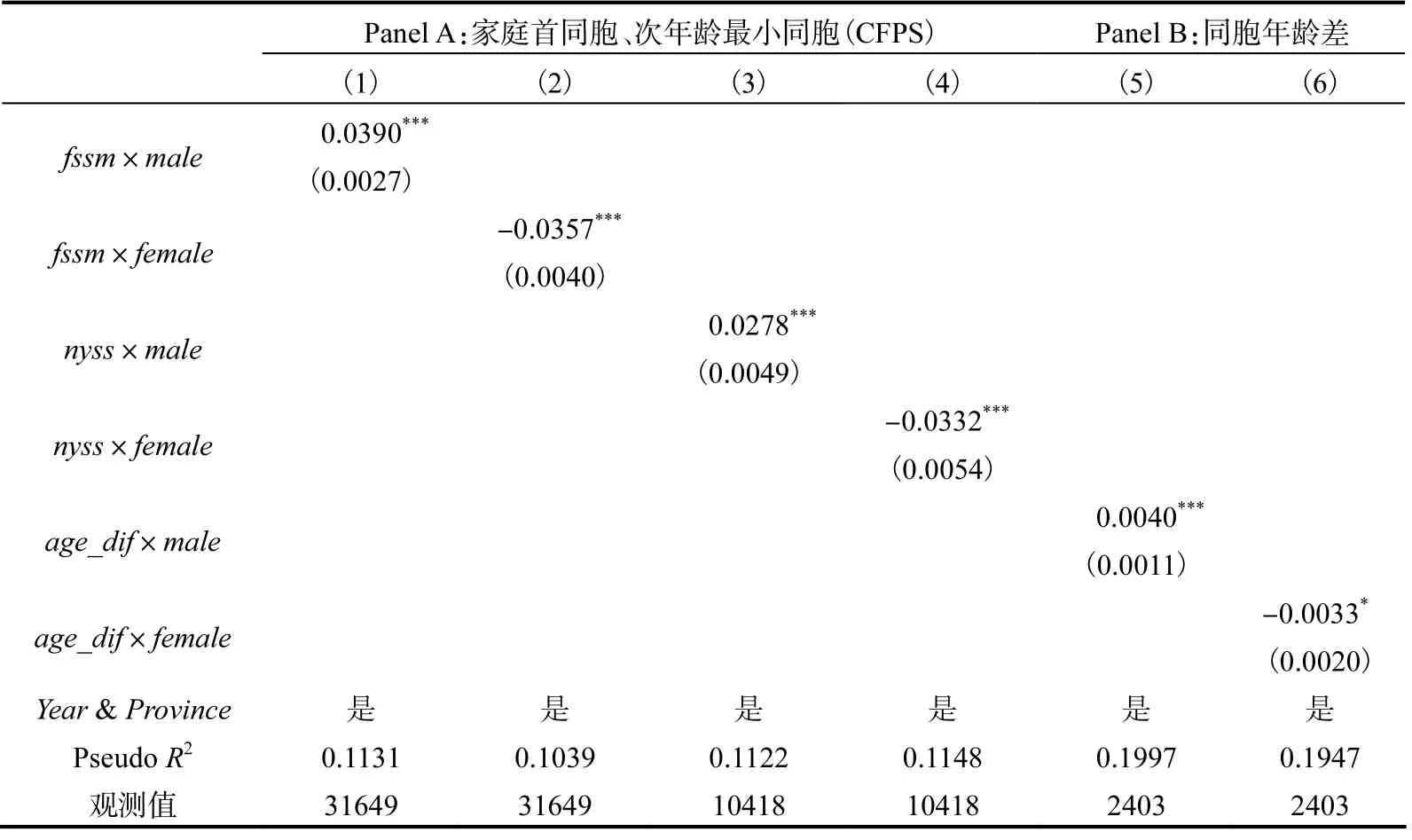

我国于1982 年正式实施人口计划生育政策,20 世纪80 年代中后期B 超等胎儿性别鉴定技术逐渐普及。这是否意味着胎儿性别选择问题比较严重?已有研究显示,在计划生育政策执行最严厉的80 年代,我国婴儿出生性别比仍然比较平衡(郑筱婷和陆小慧,2018)。禁止非医学需要鉴定胎儿性别的相关规定和严格执行,有助于减少性别选择。虽然,上述分析表明内生性问题可能并不严重,但本文仍然使用以下方法进行检验。首先,考察家庭倒数第二个年龄最小同胞的性别对个人创业选择的影响(Cools和Patacchini,2019)。如果父母通过持续生育得到满意的子女性别组合,那么最后一位孩子的出生可能是父母生育效用最大化的状态。由此可以认为,倒数第二个最小年龄孩子的性别并未使父母满意,那么该性别就是一种随机结果。因此,构建倒数第二最小同胞是否男性nyss 变量进行估计。其次,考虑计划生育政策实施可能出现的性别选择问题,引入是否实施计划生育变量before1982,重复前述检验。表4 第(1)列中,nyss×male 边际效应同样在1%的水平上显著为正,创业选择的概率高4.16%(Z=2.82)。表4第(2)列中,交互项的边际效应为显著为负,拥有兄弟的女性选择创业的概率低3.94%(Z=-2.03)。表4 第(3)列中,交互项的边际效应仍然为正,且在1%的水平上显著。

表4 考虑次年龄最小同胞、计划生育政策影响分析

五、进一步的讨论与中介效应分析

(一)进一步的讨论

前文研究样本中拥有兄弟姐妹的受访人仅占4.45%,而郑筱婷和陆小慧(2018)研究显示,男、女性受访人平均同胞数量为1.241 和1.456,这是否意味着存在测量误差问题?也就是说,考虑我国农村“一胎半”的生育政策和农村人口占比较高的基本事实,CGSS 在兄弟姐妹调查方面是否具有代表性?鉴于此,利用CFPS2010 再次进行检验。描述性统计显示,个人创业、机会型和生存型创业者的比例(数量)分别为5.964%(1997 人)、0.654%(219 人)、4.2617%(1427 人)。拥有兄弟姐妹的受访人占89.80%(29698 人)、拥有兄弟的受访者占67.38%(22560 人)、拥有姐妹的占64.07%(21454人)。6086 名受访人拥有1 名同胞,占28.60%;6301 人拥有2 名同胞,占19.05%;5783人拥有3 名同胞,占17.49%;4976 人拥有4 名同胞,占15.05%;3350 人拥有5 名同胞,占10.13%;1865 人拥有6 名同胞,占5.64%;1337 人拥有7 名以上同胞,占4.04%。CGSS 与CFPS 对比显示,兄弟姐妹之间确实存在较大差异。与此同时,两者在教育水平、是否城市居民、中共党员、家庭收入方面也存在着明显差异。具体而言,是否高等教育变量均值为0.1549(CGSS)和0.0687(CFPS);是否中等教育变量均值0.1865 和0.1406;是否城镇户口变量均值0.5672 和0.2923;是否党员变量均值0.1145 和0.0750;2010 年家庭收入均值为42229.52 和37904.88。上述差异均在1%的水平上显著。由此可见,相对于CFPS2010,GCSS 受访者大多为城市居民,教育水平更高,中共党员占比与收入水平也较高。这意味着,原样本中兄弟姐妹均值偏小可能是抽样范围所致。

表5 中Panel A 是利用CFPS 检验的结果。其第(1)列中,fssm×male 的边际效应仍在1%的水平上显著为正,创业选择概率高3.9%(Z=14.67)。其第(2)列中,交互项的边际效应仍然显著为负,即首同胞为男性显著降低了女性创业概率(3.57%,Z=-8.94)。其第(3)列和第(4)列结果与CGSS 检验一致,且显著性水平进一步提高。由此说明,CGSS 和CFPS 的测量差异并未影响研究结果。Panel B 是同胞年龄差距对创业选择影响的分析结果。其中,年龄差由相差最大的同胞计算得出,并取绝对值。可以发现,age_dif×male 和age_dif×female 的边际效应分别在1%、10%的水平上显著。这意味着,同胞年龄差越大,对男性创业的促进作用越明显,女性则相反。可能的原因是,较大的年龄差有利于弱化同胞对家庭资源的竞争,有助于个人获得更多资源和社会资本。这具体包括两种情形:拥有较大年龄差距的弟弟或妹妹;拥有较大年龄差距的哥哥或姐姐。第一种情形中,与弟弟妹妹较大的年龄差距,有利于缓解同胞对家庭资源的竞争压力,便于家庭集中资源逐个支持子女发展。第二种情形中,年龄较大的长子与长女更容易扮演父母的部分角色,对同胞进行照顾与指导。他们更早进入社会,工作并积累财富,这有利于为年幼同胞提供创业资源支持。这种支持既可能表现为财务帮助,也可能表现为异质性社会网络的分享。

表5 稳健性与同胞年龄差分析

(二)中介效应分析

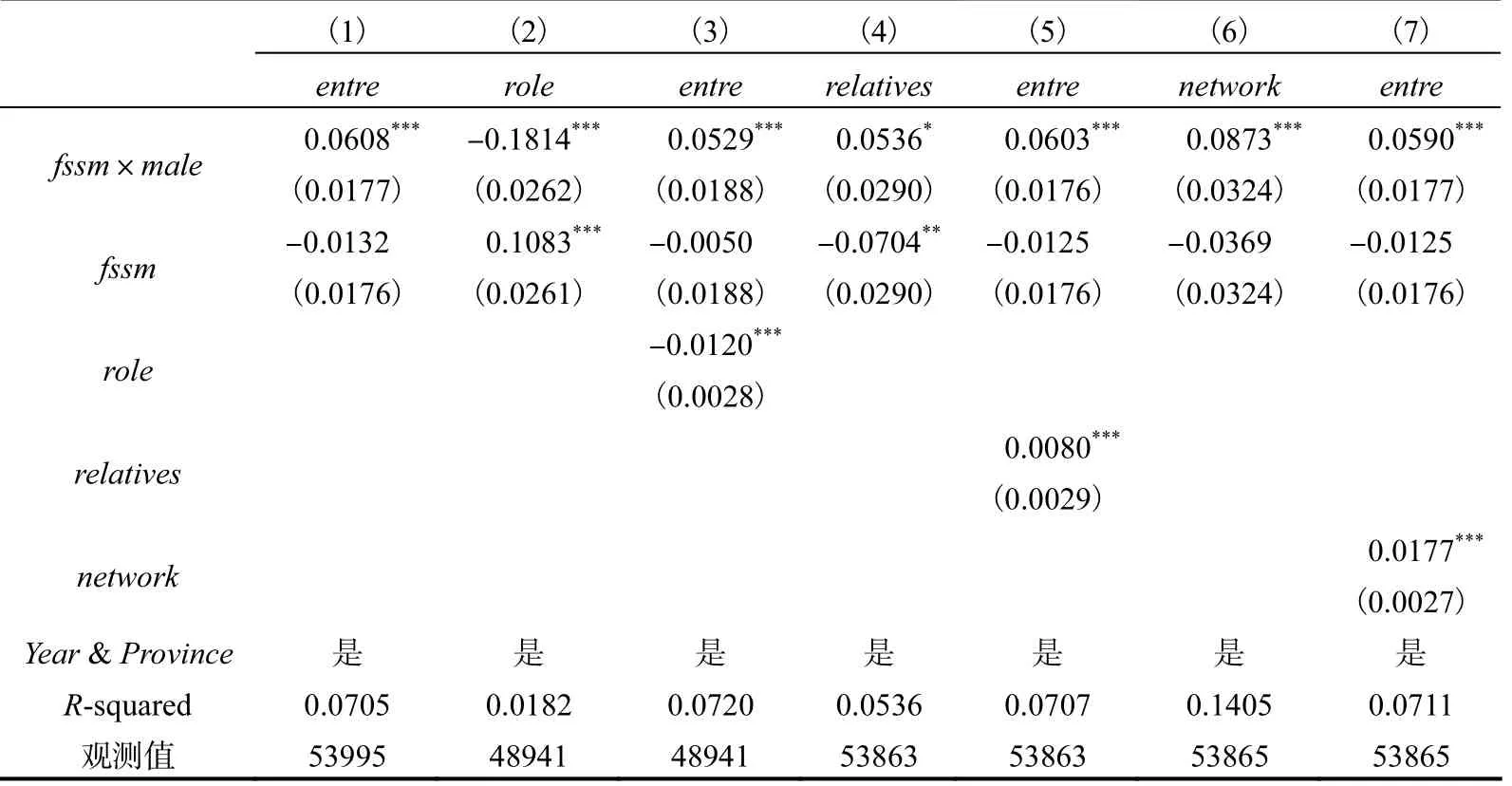

借鉴温忠麟和叶宝娟(2014)方法,对性别角色认同、家庭资源配置和社会网络机制进行分析。考察性别认同效应的基本思路是,对比拥有兄弟姐妹的个人对男性、女性社会规范的认知差异。理论上,拥有兄弟姐妹的女性更倾向于以家庭为导向,愿意在家庭事务和养育孩子方面投入更多的时间和精力;而拥有兄弟的男性更倾向于以社会为导向。CGSS 调查了“是否同意:夫妻应该均等分摊家务”。据此,构建变量role,度量受访人对夫妻家庭角色判断与家务活动投入差异。表6 是性别认同机制检验结果。从其中可以发现,第(2)列中fssm×male 估计系数为负,且在1%的水平上显著,这说明拥有兄弟的男性分摊家务的意愿较低;第(3)列中,将交互项与夫妻家庭角色判断变量role 同时引入模型的结果表明,变量role 显著为负,交互项系数明显下降,这说明性别认同效应是兄弟促进男性创业选择的一个重要渠道。

同性同胞的增加将稀释个体家庭资源,而异性同胞对资源的影响往往取决于父母的子女性别偏好。考虑男孩偏好的传统文化,女性在家庭资源获取方面通常处于不利地位。因此,检验家庭资源配置效应的基本思路是,评估其通过其家人或亲属获取资源情况的差异。受限于调查数据,直接度量家庭资源配置非常困难,所以本文从另一个视角展开。CGSS 调查了“过去一年,您是否经常在空闲时间从事以下活动:与不在一起的亲戚聚会”。理论上,以感情沟通为纽带的亲戚聚会通常包含成员间的情感支持和经济资源流动,甚至某些家庭事务的分担。这些均有利于个人在创业中获得心理支持和物质帮助。基于此,构建变量relatives 进行检验。表6 第(4)列中fssm×male估计系数在10%的水平上显著为正,说明拥有兄弟的男性与亲戚聚会更多。其第(5)列中,同时将兄弟姐妹变量与relatives 进行检验的结果显示,变量relatives 在1%的水平上正显著,且系数有所下降。该结果说明,家庭资源配置是兄弟姐妹影响个人创业的一个重要渠道。

表6 中介效应分析

囿于个人社会网络的度量非常困难,所以本文从另一个视角考察社会网络机制。CGSS 调查了“过去一年,您是否经常在空闲时间从事以下活动:与朋友聚会”。理论上,朋友聚会是拓展社会网络、增加社会主体互动和获得更多商业机会的重要途径。由此,构建变量network 进行检验。表6 第(6)列fssm×male 估计系数为正,且在1%的水平上显著,这说明兄弟姐妹能够影响个人社会网络的拓展。其第(7)列中,同时将兄弟姐妹变量与中介变量network 进行检验的结果显示,变量network 在1%的水平上正显著,交互项系数明显下降,中介效应成立。由此说明,社会网络效应是兄弟姐妹影响个人创业选择的一个重要渠道。

六、研究结论与政策含义

20 年来,从文化与家庭视角解读国家和性别创业率差异已经成为研究热点。本文着重考察兄弟姐妹对个人创业的影响。其结果表明,兄弟对男性创业选择具有明显促进作用,而兄弟姐妹对女性创业存在抑制作用。在全球家庭规模和结构持续变化的背景下,此结论有助于从家庭微观层面审视个人参与经济活动的特征,为完善家庭层面的制度干预和环境优化提供理论依据。尤其对于我国,自20 世纪80 年代以来,家庭结构与个体成长环境发生了迅猛变化。其深层次影响已在经济、社会层面持续表现出来。在此背景下,研究兄弟姐妹的创业影响能够为深入解读国家创业率差异提供新证据,而且有助于重新审视我国人口政策及其影响,为完善人口社会制度提供理论支持。本文的政策启示如下。

第一,兄弟姐妹对个人创业的差异化作用表明,家庭男孩偏好或者性别平衡偏好不仅影响着家庭规模和结构,而且对个人参与经济活动产生深刻影响。这种影响表现在经济社会层面,但其根源深植于家庭微观环境。目前,旨在促进全社会创业的既有政策更多地聚焦于经济领域,缺乏对家庭的解构和政策干预。未来,政策部门应以更加广阔的视角完善创业支持体系与政策环境,应更加关注微观环境对个人创业的影响。同时,应持续关注个人性别认同与兴趣爱好的发展环境。根据不同家庭背景、成长环境向社会提供多样化的创业教育,为创业活动尤其是外溢效果更佳的机会型创业提供良好的社会文化与制度环境。

第二,在我国人口生育政策持续调整优化和全面三胎政策实施的背景下,政策部门应该重点关注社会家庭环境的变化,建立家庭引导、教育联动的制度体系,干预优化家庭同胞和学校伙伴环境。实践部门应持续关注社会化过程中同胞与父母差别对待的个人影响,更加重视后天成长环境对经济活动参与的影响。需要格外注意的是,差异化组合的同胞环境可能对人力资本积累、个人发展导向产生负向影响。在男孩偏好的传统观念下,这种不利影响将进一步增强。如何通过科学合理的实验干预研究和制度优化改善社会家庭环境,是我国经济社会可持续发展的长期考验。

第三,本文研究中,兄弟姐妹对女性创业活动的抑制作用及其影响渠道说明,家庭微观环境对女性性别认同、职业发展和资源获取均产生重要影响。男孩偏好、家庭资源配置和社会文化导向均会制约女性创业,进而影响女性工作生活满意度,不利于国家经济效率的持续改进。这意味着,在家庭、经济社会领域持续优化女性发展环境,为女性提供更好的家庭支持和社会帮助,是政策干预和社会文化建设的重要方向。应进一步鼓励社会和家庭关爱女孩,通过宣传、教育等多种方式消除不利于女性发展的观念和文化,引导社会和家庭更快速地转向无性别偏好。

第四,本研究证实,家庭资源配置是兄弟姐妹影响个人创业的一个重要渠道。这意味着兄弟姐妹数量和父母的性别偏好都影响着家庭资源分配,进而决定着个人创业的经济条件。虽然引导社会文化和家庭观念改变在一定程度上可以解决上述问题,但更重要的是,全社会需要建立更加有效的外部融资支持体系。政策部门应持续加强国家创业扶持政策宣传,帮助居民认识和更好地理解金融机构与政府部门的创业支持政策。同时,应持续优化创业融资环境,通过完善外部融资体系弥补创业者尤其是女性创业者在家庭资源支持方面的劣势,有效缓解创业融资约束。