植物文化融入“庭院与室内绿化”课堂教学的探索

■颜玉娟,潘云凡,王 荣,何雨忆, 黄 宇

(1.中南林业科技大学,a风景园林学院,b 家具与艺术设计学院,湖南长沙 410004;2.南宁学院艺术与设计学院,广西南宁 530200)

庭院和室内是与人们起居生活最密切的空间环境,而植物是其中的重要元素之一,在千百年的相伴中,人们给植物赋予了丰富的文化寓意。研究植物文化融入课堂教学,不仅有助于学生回溯植物的应用历史、掌握植物的基础知识,还能为学生提供植物景观设计的启示、推动学生思考新时代的庭院及室内绿化形式。

1 庭院与室内植物的文化起源和应用

对设计类课程而言,追溯和研究历史是必不可少的。庭院和室内空间各自具有多样的植物应用形式和文化承载形式,通过梳理其起源和发展历程,能够加深学生对庭院和室内绿化的理解,拓展设计思维。

1.1 庭院的起源与最早的庭院植物

庭院区别于“园”,是指由功能建筑围合而成的、园林化程度较低的空间,它体现了居住环境便捷性与自然之美的平衡之法。在西方,出于美观性、经济性和舒适性的目的,人们将植物引入几何的院落空间,例如古埃及壁画中的奈巴蒙花园以长方形水池为中心,四周种植芦苇、睡莲、椰枣、石榴、无花果等植物,在炎热的气候下营造出宜人的休憩环境。在中国,两汉时期就已经有明确记载的庭院绿化案例,例如未央宫中庭院内设置“弄田”以供皇帝娱乐,后世又在私家宅园、寺观园林中不断得到发展[1]。

1.2 室内植物的应用历史

植物最初以盆栽的形式由自然界进入室内空间,这种做法有悠久的历史。在国外,室内绿化的雏形可以追溯至古巴比伦的空中花园,建筑中用种植池或盆栽的方式栽种了大量植物,而且设计了巧妙的防水系统和灌溉系统,这与现阶段的室内绿化设施已经有了很多相似之处。在中国,室内绿化起源于佛教的供养行为,后来这些具有宗教寓意的花木走进了千家万户,因而在此后相当长的时间内,我国的室内绿化植物一直兼具美感和文化的双重意义。

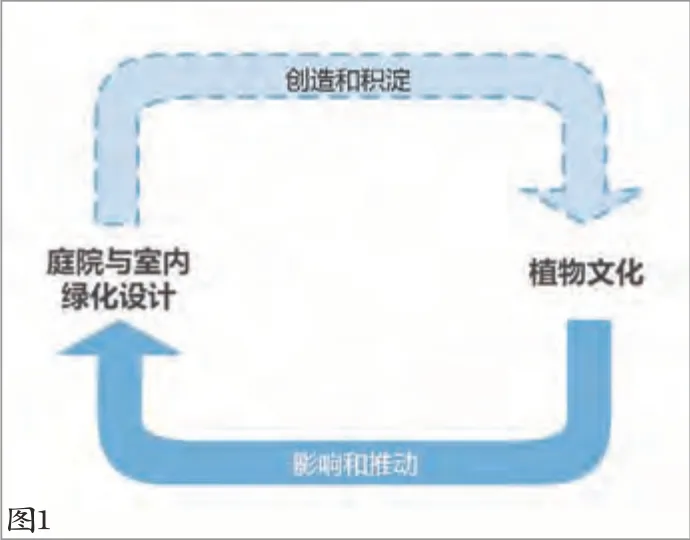

■图1 设计活动与植物文化的关系

1.3 植物文化的应用形式

中国学者们大多采纳《辞海》对文化的解释:“文化是指人类社会历史时间过程中所创造的物质财富和精神财富,特指精神财富[2]。”北京自然博物馆的专家冯广平认为“植物文化是指人类和植物的选择关系和协同演化,以及由此而形成的以植物为载体和诱因的成果类型和行为方式”[3],植物与人类相伴千万年,已经渗透到衣食住行、社会心理、民族审美等方方面面,因此“植物文化”也具有广泛的内涵,并且随着时代变化不断丰富,这使得我们可以从多种角度研究和运用植物文化。

在近代以前,庭院和室内植物的审美属性不断增强,植物不仅以活体的形式被应用,而且成为融入生活环境的文化符号;到了现代,植物特有的生态价值、疗养价值和耕作体验价值被放大[4],人们对活体植物的需求再次增强,这可以视作当代的植物文化观念[5]。植株本身的应用形式包括传统的露地栽培、陈列式盆栽、插花,以及新兴的无土栽培、悬垂式绿化等[6];植物符号的应用形式包括庭院的匾额楹联、铺地图案,建筑的窗花图案、栏杆浮雕,以及室内器具的造型彩绘等。

2 植物文化融入“庭院与室内绿化”课堂教学的价值

植物文化融入课堂,能给学生带来专业能力、学习习惯、价值观念等各层次的变化,不仅在短期内显著提升课堂效果,从长远来看也能潜移默化地培养学生素质,塑造具有优秀科研能力和专业志向的人才。

2.1 提升学生的庭院与室内绿化设计能力

学生在学习“庭院与室内绿化”课程时,需要掌握基础知识并将其应用于设计中,因此普遍面临两大难点——知识点的记忆和设计理念的创新。植物文化的融入能有效改善现状,使枯燥的知识点与一句句诗词歌赋、一个个精彩案例相互印证,激发学生的记忆力、感受力和创造力,培养学生对庭院与室内绿化设计的正确认知和学习热情。

2.2 培养学生交叉拓展的学习习惯

植物文化同“庭院与室内绿化”课程的融合是一次对知识交叉的尝试,有助于学生明确设计理念的提出与设计师自身的文化素养密切相关,督促他们在课余学习生活中不忘提升自我;同时在潜移默化中提醒学生不要孤立地看待各门课程和学科,鼓励对陌生领域的知识进行研究并且化作本专业的思路和灵感,掌握自学钻研的方法,拓展知识面[7]。

2.3 引领学生弘扬优秀传统文化

植物文化融入专业课程,使得古人营造庭院与室内环境的智慧被挖掘,并且在学生的分析和借鉴中重新焕发生命力,实现与当代文化的融合[8]。这种融合让传统文化不再是与现实脱节的概念,而是成为实实在在的知识宝库、灵感源泉,学生可以凭借自身的专业优势弘扬传统文化,使古老的经验、智慧和审美以新的形式活在当下,服务于新时代的人居环境建设。

3 植物文化融入“庭院与室内绿化”课堂教学的策略

“庭院与室内绿化”课程包含了植物识别、习性、鉴赏、空间布局和养护等内容,目的是让学生掌握庭院与室内绿化的整套流程、形成科学先进的设计理念、培养对庭院与室内绿化的热情。设计类课程的宗旨在于培养学生的创新思维和创造能力,而创造力有赖于对大量知识的积累、对前人案例的学习,尤其是向陌生知识体系的拓展[9]。“庭院与室内绿化”课程通过将植物文化与知识点多样结合(表1),能够督促学生加强知识积累,推动课程目标的实现。

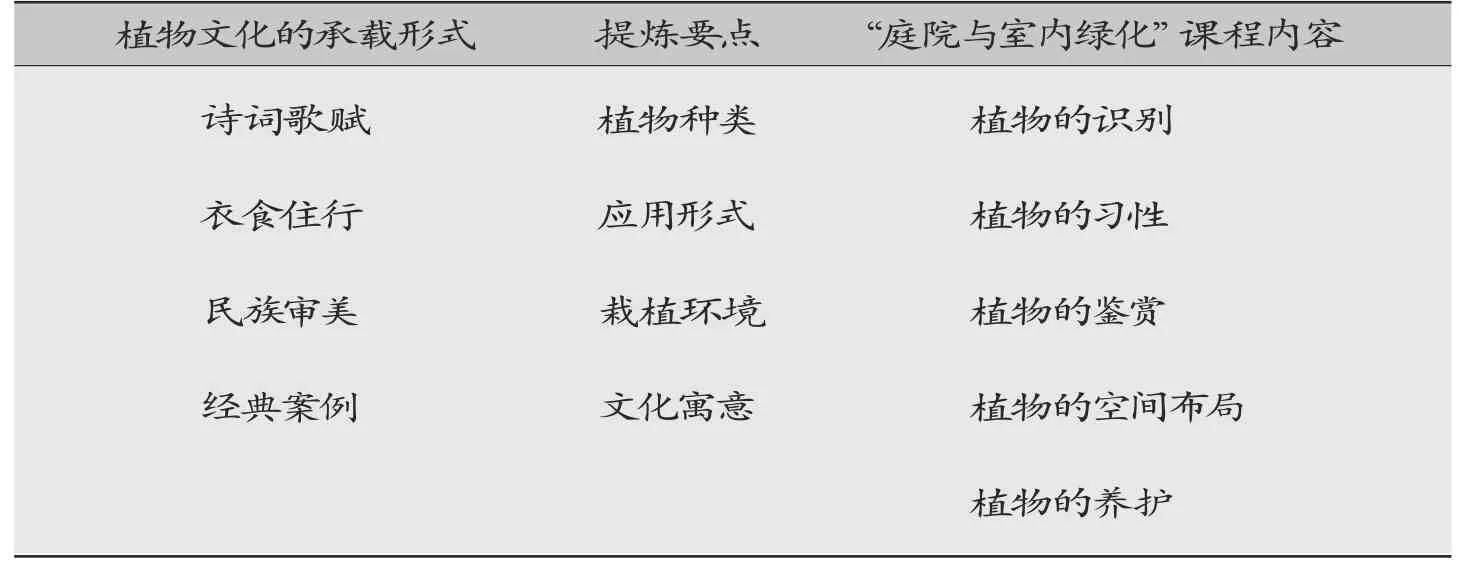

表1 植物文化和“庭院与室内绿化”课堂的多样结合

3.1 融入“观赏特性类的植物文化”

人们对植物的认知和审美大多源于诗词,在教学中融入古诗词、歌谣等,既有利于学生对知识点产生深刻印象,又能调动学生对植物之美的感受。

■图2 尺幅窗(左),梅竹影窗(右)

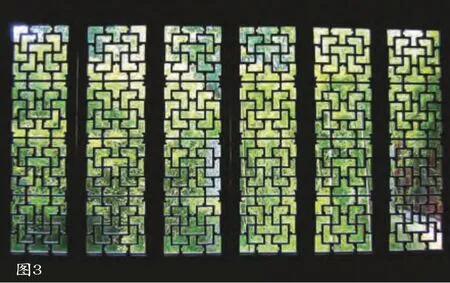

■图3 沧浪亭“翠玲珑”的竹节花窗

在植物形态特征的学习中,学生容易出现学习花、叶、果、种子的特征后,却因为缺少记忆点而遗忘或混淆的问题,针对这一点,耳熟能详的植物诗词、植物顺口溜能为学生的记忆提供很大帮助。例如分辨易混淆的春季开花蔷薇属植物——桃、李、杏、梅等,可以在讲解外观差异时融入“一枝红杏出墙来”暗示杏花的花萼为红色,“诗老不知梅格在,更看绿叶与青枝”隐含梅枝多为绿色;讲到枇杷时引用“摘尽枇杷一树金”“枇杷累玉”,让学生联想到枇杷开花洁白如玉、果实金黄的画面[10],起到辅助记忆的作用。

3.2 融入“物候特征类的植物文化”

物候特征影响植物的观赏特性,在该部分讲解中,教师也能挖掘出大量生动的传统诗词,向学生展示特定植物的生长发育规律。古人已经对花期、果期有过细致的观察,如《二月望日劝农既归散策郡圃二首·其二》中的“风急杏花吹不脱,落梅无数掠人飞”,以杏花开、梅花落为二月的物候特征,“三月风光一岁无,杏花欲过李花初”,描写三月中旬杏花落、李花初开,很容易使学生形成梅、杏、李花期先后的印象;苏轼的《桃花》中“争花不待叶,密缀欲无条”指桃树开花时先花后叶;讲到紫薇时引用“谁道花无红百日,紫薇长放半年花”,能让学生迅速记住紫薇花期长的特点。这种课堂上诗文的熏陶,能使学生建立起对中国传统美学的理解,养成对植物物候的观察意识,为接下来的设计学习打下基础。

3.3 融入“生态习性类的植物文化”

植物的生态习性指植物对环境因子的适应性,科学的植物配置是绿化成功的基础条件,能够提高景观可持续性,并大幅降低后续的维护费用。在这一部分的学习中,学生对光照、温度、水分、土壤、空气等知识点的记忆较弱,对生境和经典搭配的记忆更深刻,而传统文化中有许多描写植物生长环境的书画诗词流传至今。

例如诗词“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”对梅花的描写广为流传,形成了中国人对梅的审美态度,其中暗含的对梅生境的描述也深入人心,“疏影横斜”意味着梅生于光照充足的环境里,“水清浅”符合梅花喜空气湿润的特点,指导人们对梅进行合理的栽培和应用。同时我们也应该认识到古人对某些自然现象的解释不够透彻科学,例如《晏子春秋·内篇杂下》中的“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,给后世留下橘树改变栽植环境就会成为“枳”的印象,而淮南的柑橘(Citrus reticulata)与淮北的枳(Citrus trifoliata)本就是两个不同的物种。因此教师应该带领学生主动甄别,培养钻研的态度和扬弃精神,避免对文化进行误读或泛泛而谈[11]。

3.4 融入“设计手法类的植物文化”

庭院与室内绿化设计是一种创造性活动,植物文化是这种活动的隐形成果,反过来植物文化又将影响后来的设计,因此二者共生共存、相互促进才是良性状态[12](图1)。通过在课堂中引用经典案例和文学作品,能帮助学生树立正确的庭院与室内绿化设计理念,掌握丰富的植物文化表达手法。

3.4.1 植物文化辅助庭院与室内设计的交融

庭院与室内环境包含庭院空间和室内空间两部分,现阶段的住宅设计过于关注室内而忽略室内外的交融,而从文化记载中可以看到,人们在追求居住舒适性的基础上,并未排斥与自然的联系,由于空间的阻隔,这种室内外的联系往往是通过视、听、闻、尝等知觉实现的。

窗是室内外视线沟通的桥梁,植物可以借漏窗框景成为无心画作,也可以透过纸窗和纱帘显示出靓影,“梅花寒雀不须摹,日影描窗作画图”“竹影妙于画,夜窗看最幽”,院中梅枝、竹枝的剪影借天光投在窗上,形成了绝妙的天然图画(图2);听觉能构建起更广阔的室内外联系,“两两三三修篁,新篁新出初齐,猗猗过檐侵户。听乱�芰荷风,细洒梧桐雨。午馀帘影参差,远林蝉声,幽梦残处”,风过新竹与荷塘、雨落梧桐、蝉声起伏,凭声景由近及远地描绘了住所四周的乡村空间与夏日风光;除视觉、听觉外,院中植物也为主人提供饮食和医药,如杜甫在浣花溪草堂所写的“药条药甲润青青,色过棕亭入草亭”,就同时关注到了植物的药用价值和审美价值;在嗅觉联系方面,前有屈原以兰芷香草喻人品行高洁,后有梅花“暗香浮动月黄昏”,带有芳香气味的植物一直为人们所喜爱,香气能在不经意间飘入室内,勾起人对窗外草木的探寻之心[13]。学生在了解到“庭院与室内绿化”中丰富的五感体验后,既能极大提升对植物设计的重视程度,也会迸发出奇思妙想,

■图4 紫玉兰的花苞(左),芭蕉的叶(中),皂荚的果(右)

3.4.2 以植物文化为设计理念

庭院和室内的绿化应当有鲜明的主旨,如沧浪亭的“翠玲珑”院落中,以竹林环绕建筑,墙上挂竹画,窗格雕作竹节形态,整个住所处处与竹相关,竹所代表的气质被充分展现(图3);北京奥林匹克公园的一组下沉空间以“传统四合院”为设计理念,在院落中栽植了西府海棠、石榴、玉兰、碧桃、迎春等老北京四合院中常见的花木,鲜活的植物承载了中国人对家乡老院的回忆,使游客对其展现的居住文化产生强烈的认同感。当这些设计理念注入学生的脑海,他们又需要探索更多植物文化来激发自己的创造,从而形成良性的循环。

3.4.3 植物文化融入细节设计

在庭院与室内绿化的局部处理方面,传统文化的融入也能让学生获得丰富的知识和灵感,并且转化为自己的设计能力。例如庭院中栽植紫玉兰、芭蕉、皂荚,“含锋新吐嫩红芽,势欲书空映早霞”“皂荚倒悬千锭墨,芭蕉斜卷一封书”,这些植物的花叶果被比作文房四宝,既是文人墨客的生活物件,又昭示了家族的书香气氛(图4);植物元素融入起居生活,化作窗花的并蒂荷花图案、铺地的梅花图案、桌椅的竹节造型、灯具的喜鹊闹梅纹饰等[14]。教师应带领学生追溯这些应用形式诞生的原因,避免设计作品流于形式、知其然而不知其所以然[15-16]。学生应该从内在需求去探究文化现象,积极运用抽象、借用、留白等手法再现传统元素,创造出属于这个时代的庭院与室内绿化作品。

4 结语

植物文化是动态发展的,随着社会、经济、审美等因素不断变化,应该在继承优秀传统文化的同时,与时俱进挖掘新时代植物文化,使其服务于当代住所绿化,融入大众生活。

通过将植物文化融入课堂教学,希望学生们能在潜移默化中掌握这种学习方式,从传统美学和古人的营造智慧中汲取养分,学会深入考证、知识融合,做一个知古通今的优秀人才。