网络谣言的生成机制及治理引导策略探析

摘要:文章选取微博辟谣平台披露的1159条与新冠肺炎疫情相关的网络谣言作为研究对象,从谣言来源渠道、谣言议题类型、谣言呈现方式、谣言传播动机、谣言说服方法五个维度对网络谣言的传播特征、网络谣言的生成和传播机制以及治理引导策略进行文本分析。研究发现,在谣言萌发期,权威信息缺位成为谣言产生的根源;在谣言爆发期,民众居家隔离,媒介成为谣言传播的温床,因为谣言具有极强的迷惑性,民众作为素养缺失和抗疫的统一体,推动了谣言的传播;随着疫情得到控制与政府积极回应,谣言蔓延趋势得到一定控制。研究认为,建立部门联动机制实现信息透明、明确传谣民事侵权主体责任、提高公众媒介素养是网络谣言治理之本。

关键词:新冠肺炎疫情;网络谣言;生成机制;治理引导

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2022)18-0133-03

本文通过对谣言进行文本分析,探讨疫情期间谣言的传播特征,从根源到宿主深入剖析网络谣言成因,力求为网络舆情现代化治理提供决策依据[1]。

一、网络谣言相关类目建构

本研究以微博辟谣平台的谣言为例,检索出2019年12月8日(武汉卫健委通报首例确诊病例)至2020年4月26日(武汉宣布在院新冠肺炎患者清零)的1159条谣言作为研究对象。为了明确网络谣言的生成和传播路径,首先对文本进行类目建构,主要从谣言来源渠道、谣言议题类型、谣言呈现方式、谣言传播动机、谣言说服方法,确立五个类目。

(一)谣言来源渠道

根据微博辟谣平台发布的辟谣信息对谣言进行判断,有三种情况。第一,微博辟谣平台已明确提及谣言来源;第二,微博辟谣平台未明确提及谣言来源,但写有“网传消息”“网传”等字样;第三,微博辟谣平台完全未提及的,通过微博、百度、搜狗搜索后对谣言发布来源进行时间梳理与统计。据此,网络谣言来源具体可分为以下几类:a微信(458条),b微博(80条),c个人(156条),d其他网传消息(453条),e其他(12条)。

(二)谣言议题类型

谣言可划分为多种类型,本文主要从内容属性角度对文本进行分类,新冠疫情谣言议题可分为十类:a感染隔离情况类(440条),b病毒原因科普類(15条),c防疫知识类伪科普(153条),d交通出行管制类(62条),e复工开学通知类(62条),f社会保障防护物资类(73条),g其他政策通知类(118条),h境外疫情及输入类(119条),i各界援助类(105条), j其他(12条)。

(三)谣言呈现方式

正如德国哲学家费尔巴哈所言,当今社会,图像、符号的大量生产和消费前所未有[2]。随着视觉技术的不断进步,视觉文化的发展经历了模仿—复制—虚拟的过程,网民沉迷在虚拟空间的一个个视图之中。网络谣言的形式也出现了可视化、多元化趋势,谣言的呈现方式可分为以下四种:a文字(881条),b“文字+图片”(166条),c“文字+视频”(96条),d“文字+图片+视频”(16条)。

(四)谣言传播动机

网络谣言的传播分为造谣和传谣两个阶段,其中,谣言的产生源于谣言制造者的自为性行为,谣言的扩散则是谣言传播者的选择性行为,皆与人的主观动机存在密切关联[3]。本文重点关注传谣阶段,将传谣者的心理动机分为两类:a有意传谣(916条),b无意传谣(243条)。

(五)谣言说服方法

美国学者霍夫兰在《传播与说服》中对传播技巧中的说服方式进行了总结,提出了诉诸理性和诉诸感情,前者指以摆事实讲道理的方式说服对方,后者指营造气氛或使用感情色彩强烈的言辞感染对方。谣言说服方式可分为两类:a诉诸感性(8条),b诉诸理性(1151条)。

二、疫情中谣言的传播特征

(一)谣言的传播周期

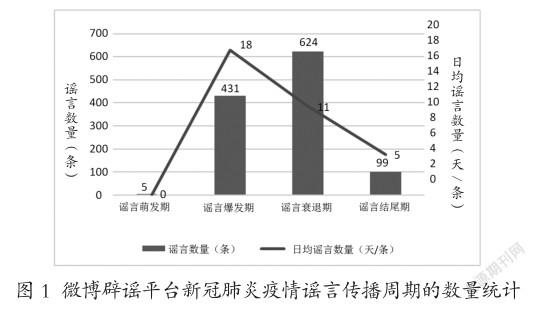

新冠肺炎疫情谣言的传播大致分为四个阶段:谣言萌发期(2019年12月8日—2020年1月20日),谣言爆发期(2020年1月21日—2月13日),谣言衰退期(2020年2月14日—4月8日),谣言结尾期(2020年4月9日—4月26日)。微博辟谣平台新冠肺炎疫情谣言传播周期的数量统计如图1所示。

1.谣言萌发期

2019年12月8日,武汉卫健委通报首例确诊病例,成为新冠肺炎疫情萌发的起点。此时,由于人们对新冠肺炎疫情感到陌生,并不知其危险性,关于此类谣言只有零星几条。谣言来源渠道为微信、网传消息和其他渠道。谣言议题类型与疑似病例感染有关,如2020年1月1日“武汉出港航班发现疑似传染病人”。 随着新冠肺炎感染的人数急剧增加,人们的危机意识增强。此时谣言呈现方式较为单一,主要为“文字+图片”形式,采用诉诸理性的方式无意传谣。

2.谣言爆发期

2020年1月20日钟南山院士证实新冠肺炎存在人传人现象后,网络谣言数量呈暴发式增长,日均谣言传播量达18条。此时,谣言涌现于各个媒介,微信、个人和其他网传消息为谣言爆发期的主要传播渠道。而谣言的议题由谣言萌发期的感染隔离情况类逐渐多元化散播,转向防疫知识伪科普类、交通出行管制类、社会保障防护物资类、其他政策通知类。因为此时疫情全面暴发,出现了道路封锁、车辆禁止出行的情况,且病人过多,医疗物资极其短缺,所以关于这一议题的网络谣言纷至沓来。谣言呈现方式更加多样化、视觉化,不再是“文字+图片”的单一传播,转向文字、图片和视频的交叉并用。谣言传播采用的说服方式依然是诉诸理性的无意传谣。

3.谣言衰退期

武汉市卫生健康委员会于2月13日公布12日湖北省新增新冠肺炎病例达最高峰值。此后,谣言数量呈递减趋势。谣言来源渠道主要是微信和网传消息,谣言议题以感染隔离情况类、防疫知识类伪科普类、境外疫情输入类为主。此时,疫情逐渐缓解并得到较好控制,谣言议题转向新冠肺炎的预防、治疗。3月国外疫情大规模暴发,大量的华人华侨和留学生回国,境外疫情输入也成为公众关心的话题,大量谣言随之而来,如“呼市一酒店有意大利发热人员”。谣言呈现方式以文字为主,辅之以图片。谣言说服方式是诉诸理性占主导。在传播动机上,多是无意传谣。

4.谣言结尾期

2020年4月8日武汉解封,此时微信和网传消息成为谣言的主要来源。在谣言议题上,以感染隔离情况类为主,伴有交通出行类、复工开学通知类议题出现,这与疫情防控得到有序控制,人们对复工、开学的愿望更加迫切有关。谣言的呈现方式以文字形式为主。谣言内容的说服方式以诉诸理性为主。传播动机多是无意传谣。

(二)网络谣言的二次传播现象

在新冠肺炎疫情期间,网络谣言此起彼伏、此消彼长,一条辟谣刚出,另一条谣言又起。这不仅仅与互联网极强的流动性有关,还与谣言传播的特性有关,其内容往往经过二次传播,被人有意或无意地转发、编造、扭曲。嫁接旧图,虚构新象,让谣言呈发散式裂变,再加上公众存在“宁可信其有,不可信其无”的心态,谣言广泛传播,加剧了民众的恐慌情绪。

1.谣言的直接转发

分析微博辟谣新冠肺炎疫情谣言文本发现,谣言的传播以用户转发为主,每个转发谣言的人都促进了谣言的传播。网络谣言来源主要是微信和其他网传媒体。微信包括微信群和朋友圈,其他网传媒体包括各个媒介空间。如“王某称刘某疑似患有新冠肺炎并大量转发”,这些转至朋友圈、微信群的内容,又将被其他微信好友转发,传播力巨大,破坏力极强。

2.谣言的加工再造

除了无意转发谣言,一些别有用心的人也会对内容进行加工再造,推动谣言传播,如“武汉市红十字会向上海医疗队收取6%~8%捐赠服务费”。对此,武汉红十字会于1月27日凌晨,通过官方微博“博爱江城”发表声明:所有工作流程中均不存在收费现象。作为社会救助团体的武汉红十字会在疫情期间扮演着重要的角色,成为公众的焦点,其一举一动备受关注,正因如此,关于武汉红十字会的各类谣言才如此盛行。

三、网络谣言的生成和传播机制

若想厘清谣言的传播机制,必须从源头、传播渠道、传播内容、接收对象等方面进行分析,从政府、媒介、公众层面,探讨网络谣言的生成及传播机制。笔者认为:信息缺位是谣言产生的根源,媒介成为谣言传播的温床,谣言内容具有迷惑性,民众媒介素养缺失易轻信谣言(见图2)。

(一)权威信息缺位是谣言产生的根源

奥尔波特认为流言的流通量与问题的重要性,以及涉及该问题的证据暧昧性之乘积成正比[4]。疫情的迅猛蔓延所产生的情绪也在群体中传染,各时间节点下政府的政策使得公众意识到事件的重要性。疫情初期,权威信息滞后,无法满足民众需求,在不同程度上改变了民众对主流媒体的期待,民众开始通过其他非正式渠道获取信息,权威信息缺位成为谣言产生的根源。

(二)媒介成为谣言传播的温床

网络媒介为谣言的滋生和蔓延提供了平台。对造谣者来说,网络使得造谣成本低、风险小,谣言能在网络平台上大肆传播。而民众居家隔离,只能依靠网络与外部取得联系,多数网民是在无意间传谣,如“成都市民可通过天府市民云APP预约口罩”。疫情初期,医疗物资紧张,民众转载此条信息初心是为他人提供获取口罩的途径。可见,媒介本身就成了谣言传播的温床。

(三)谣言文本具有迷惑性

多元化的传播方式、技巧化的说服形式,使谣言“披上了一层外衣”。大量谣言时间、地点明晰,甚至涉及官方权威机构,佐之以图文说明,突出内容的可靠性,且采取诉诸理性的说服方式,具有极强的迷惑性和误导性。

(四)民众媒介素养缺失,成为共情抗疫的统一体

法国学者勒庞增指出“群体的基本特点,受无意识动机的支配”[5]。网络背后聚合的人群,很可能是迷茫和从众的。面临重大疫情,他们出于对家人、朋友的关心,会转发某些未经核实的信息,这使得受众成为素养缺失并共情抗疫的统一体,难以抵抗谣言。

四、网络谣言的治理引导策略

基于新冠肺炎疫情谣言传播特征及生成和传播机制,下文提出突发公共卫生事件下网络谣言的治理引导策略。

(一)建立部门联动机制实现信息透明

面对重大疫情灾害,国家有关部门和地方政府要积极配合,弥补信息缺陷,将最新消息公之于众。同时,政府要及时跟进民众舆论热点,为民众答疑解惑,这不仅能避免谣言蔓延,还能提升政府及主流媒体的公信力、引导力和影响力。

(二)明确传谣民事侵权主体责任

政府虽然已经出台相应的谣言处罚措施,规定其法律责任依据,但没有明确传谣行为的主体责任。网络谣言的出现,与网络运营商、网民都有密不可分的关系。因此,法律需要进一步延伸至网络空间,明确划分造谣的主体责任,以营造和谐的网络环境。

(三)提高公眾媒介素养

疫情期间,很多人受情绪影响,复制转发信息而不作求证[6]。媒介素养低下成为民众信谣传谣的主要原因,其缺乏理智的头脑,加入了乌合之众的狂欢。民众需要增强问题意识,政府与媒体也应该向其积极普及相关法律知识与网络道德规范[7]。

五、结语

本文对1159条网络谣言的传播和文本建构特点进行分析,发现不同时期,谣言的呈现方式、传播形式、传播动机及说服方式不尽相同。在网络谣言的生成和传播机制中,权威信息缺位是谣言产生的根源,而媒介成为谣言传播的温床,由于谣言文本本身具有迷惑性,媒介素养缺失并作为共情抗疫统一体的公众易轻信谣言,并且网络谣言会出现二次传播的情况。因此,相关部门应对网络谣言进行引导治理,积极阻止网络谣言的传播扩散。

参考文献:

[1] 范敏,周建新.信息畸变与权力博弈:重大疫情下网络谣言的生成与传播机制[J].新闻与传播评论,2020,73(4):64-72.

[2] 周宪.视觉文化的转向[M].北京:北京大学出版社,2008:125.

[3] 原光.突发事件中网络谣言传播的原因与动机分析:以社交媒体为例[J].传媒,2016(21):80-83.

[4] G.W.奥尔波特,L.波斯特曼.谣言心理学[M].刘水平,梁元元,黄鹂,译.沈阳:辽宁教育出版社,2003:17.

[5] 古斯塔夫·勒庞.乌合之众大众心理研究[M].戴光年,译.北京:新世界出版社,2010.35.

[6] 彭春霞.公共危机事件中网络谣言的政府应对[J].科技传播,2019(14):95.

[7] 杜骏飞.流言止于传媒的公信:透析“非典型肺炎事件”中的传媒危机[J].新闻记者,2003(3):38-40.

作者简介 尹小伊,硕士,研究方向:影视艺术、大众传播。