马伯庸的“术、法、道”

徐鹏远

马伯庸。图/视觉中国

采访马伯庸的过程中,他的手机不断有信息进来。但除了一个贸然闯入的推销电话,他的表达并未因此而中断过。他一边回复信息,一边继续和记者交谈,没有丝毫互相扰乱。

这与他的写作状态颇为相像。跟大多数创作者不同,马伯庸不太在意清静的环境和整块的时间,他经常背着一个黑色双肩包,里面装着电脑,但凡有点空闲就打开码字。无论是旁边正在修路的咖啡馆,还是朋友凌乱的办公室,都留下过他“奋笔疾书”的身影。哪怕在机场、火车站等候出发的当口,他也可以笔下生风,直到闸机开启,起身便走。他甚至有点喜欢在嘈杂中兀自安然的感觉,有一回他主动问过出版社的朋友,能不能把公司里临着过道、人来人往的位置留给自己当书桌。

“我写东西是可以随时停下随时开始的。”马伯庸对《中国新闻周刊》说。或许这是他与生俱来的一种天赋,更可能是多年兼职写作锻炼出的本事。之前整整十年,马伯庸在一家外企从事销售工作,写作都是在摸鱼和休息时完成的。即便如此,他仍创造出了差不多一年一本的出版速度。而在几十万字的大部头之外,他还写了不少篇幅短小的游戏之作,并乐此不疲地在微博上活成了一个段子手。

不过,“一心多用”的高效也产生了一些副作用。他经常成夜失眠,清晰地听着自己的脑神经如生锈齿轮一样咯吱咯吱转圈,感觉天灵盖上像拴了一根绳,整个人被吊起来软绵绵地来回摆荡。去睡眠门诊看病时,医生告诉他这属于大脑皮层兴奋过度。

马伯庸试过尽量不让自己的大脑转得太快,尤其是在他成为专职作家之后。

2014年時,他推出了《古董局中局3》,年底算了笔账,发现写作的收入已经远远超过工资,于是下定决心递交了辞呈,夺回自己人生的节奏,尝试一下自由散漫的生活。在他的憧憬里,此后的生活应该“有一座房子,门朝大海,春暖花开,百兆宽带,还有外卖”。这愿望说小不小,说大倒也不大,在他给自己准备的工作室里,除了瞧不见大海的影子,别的基本都实现了。

有没有大海其实并不重要,反正他也不会出去踏沙冲浪。对马伯庸来说,最幸福的享受莫过于拉着窗帘一个人打游戏。为此,他买下了几乎所有品牌的游戏机,在工作室竖起四面墙的书架,像陈列品一样摆了上去。同为陈列品的还有30多本破旧漫画书,从老家书店的库房里一块钱一本收来的,不为看,就图瞅着过瘾,因为小时候他梦想过有一天它们都是自己的。

他还制定了一份时刻清晰的时间表:早上6:20起床,给儿子做早饭然后送他上学,8:30到工作室开始写作,中午吃饭休息,下午写到5点去接儿子回家。不过,不要以为这是一种自律,因为“自律是要求自己做一件不喜欢的事,而且能够持之以恒,但写作对我来说不是”。这么做的目的只有两个,一是保证每天都能完成4000字,保持手感,二是把写作严格隔绝在生活之外,回家后坚决不开电脑,哪怕灵光乍现、文思泉涌。

然而事实并不那么遂人愿,时间和日程可以断然切开,思维的运转却没有一个精准操控的暂停键。即使只是看看电视,他也总会不自觉地去做叙事技巧分析。何况他已经给自己挖了太多坑,每一个都像幽灵一样,常常在不期然间游荡出来,撩拨一下他的大脑。“我的电脑里有一个文件夹就叫‘坑’,一有想法我就打开一个新文件写下来,等成熟了再拿出来写,已经攒了20多个了。”

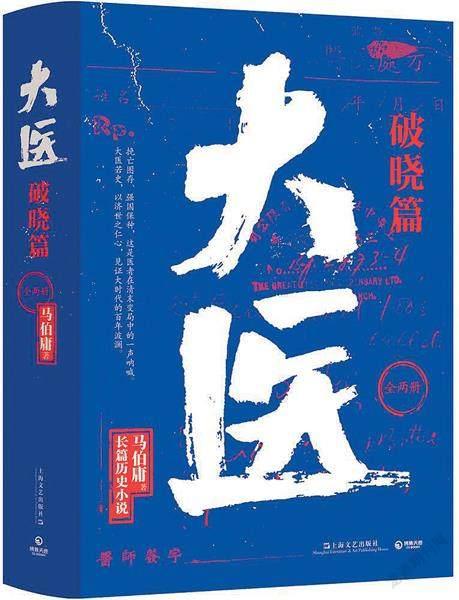

这其中有一个坑,让他牵挂了四年,直到去年底才终于用80万字填上。那是一个关于中国第一代公共慈善医生的故事,贯穿了晚清、辛亥、北伐、抗日、内战半个世纪的历史风云。小说最终取名《大医》,这是他的第一部近代题材作品,亦是执笔时间最久的一部。

说是最久,也不过才两年而已。用笔健如飞形容马伯庸也许并不为过,他推出新作的速度向来快得惊人。但一个不太为人所知的事实是,早年时马伯庸曾尝试着写过网文,发现根本适应不了每天至少几千字、还要有起承转合的更新节奏。“就算现在,让我披一个马甲写篇网文,我估计也直接就死了。”

马伯庸觉得,自己的所谓高产只是得益于大量的阅读和调研,“就是苏轼那句话‘博观而约取,厚积而薄发’”。这回写《大医》,他仍旧买了一书架与医学相关的书,从清末的《药学大全》到上世纪60年代的《赤脚医生手册》《农村常见病防治》,再到当代学者的医疗社会学著作,翻找了上海华山医院的旧档案库,寻遍了学术文库、二手书市场和各地图书馆,还走访了很多老医生。他甚至花了一年时间阅读《申报》,每天看二三十份,让自己进入到当时的语境和氛围,“像玩VR游戏一样,有一种沉浸式的体验”。有时候他也会困惑,自己到底是为了写小说而去查资料,还是为了给自己一个查资料的理由才去写小说。

对于阅读,马伯庸是有一点焦虑症的。他的眼睛一刻不能闲着,等地铁等红灯或者坐电梯的时候也必须看点什么,哪怕是附近的广告,否则便会陷入严重的无聊和惊慌。有时候上厕所没带手机,他都要顺手拿过旁边的牙膏、洗发水,一字一句读完上面的说明。这份焦虑也蔓延到了对时间的把控上,比如他永远会提前三个小时到机场,不然就有一种即将误机的感觉。因此动笔一部新作品之前,马伯庸总会以预估的字数计算出每一天的工作量,从而倒逼自己按部就班地完成。在这个意义上,其稳定而均匀的输出节奏某种程度上亦可以算作焦虑的一个副产品。

马伯庸新作《大医》。

倘若就此以为马伯庸是一个汲古穷经、日拱一卒的苦行派,实在是大错特错。于他而言,写作仅仅是对舒适感的一种追求。他不做什么特别的期待,既不把写作视为多么神圣的使命,也没有一定要写出宏篇巨著的豪情壮志,只要写得过瘾就行。“以前上班的时候挣点小稿费当个零花钱,觉得挺开心的,后来辞职以后专职写字,也写得挺开心。”

这种游戏精神,在其早期写作中体现得尤为明显。处女作《三篇作文》里,他分别以田中芳树、村上春树、王小波的文笔,写了常见于小学作文的三个命题“一只小船”“送伞”和“记一次难忘的劳动”;《留学生七种武器之泡面》,是他模仿古龙笔调写下的一个无聊而颇具讽刺意味的故事;《冷酷仙境与世界尽头:葫芦兄弟人物赏析》《包藏祸心的现代神话:评日本动画片<圣斗士星矢>》等,则完全是煞有介事的胡说八道,却又透着些许解构和黑色幽默的气质……这些当时发布在网络论坛上的文字,很多都是和网友闲扯或讨论的结果,用马伯庸自己的话说,“有点儿现场说书抓现哏的感觉”。

即使是他正正经经创作的第一部长篇作品《风起陇西》,一样充满了恶作剧般的玩笑趣味。这是一个将现代谍战情节嫁接到三国背景下的故事,行文尽是翻译体的语言,种种细节也不甚精细,山清水秀的汉中在他笔下被写成了黄土高原一般的贫瘠苍凉,活在东汉末年的人物更是提前一千多年品尝到了地瓜和冲泡的茶水。“如果把我称为《风起陇西》亲生父亲的话,那么它的祖父是克里斯提昂·贾克,祖母则是弗·福赛斯。外祖父是罗贯中与陈寿,外祖母是丹·布朗。”在当年的后记里,马伯庸非常坦然地承认:“有人说把名字和地名全部替换掉的话,就是一部典型的苏美间谍小说。对于这一点,我只能抱歉地回答:‘我是故意的,哇哈哈哈哈!’……换句话说,这是一部二十七万字的恶搞。”

不过如果说之前的论坛贴文还只是灵机一动的信笔挥就,随性地在科幻、武侠、灵异等不同故事之间穿梭游走,《风起陇西》看起来相似的天马行空则正式开启了马伯庸明确的写作方向和招牌性的文学模式。不论此后的《三国机密》 《两京十五日》,还是最新的《大医》,抑或是最为知名的《长安十二时辰》,无一不是历史演义与类型叙事的巧妙拼接之作。“从那时起,我发现在历史縫隙中,有许许多多可能性可以挖掘,这些猜想未必是真的,但值得用想象去填补——我把它称为‘历史可能性’写作,即在不改变历史的前提下,以一个全新的现代视角去诠释。”关于这套“创作思路”,马伯庸还有过另一种解释,听起来更加简洁易懂:“历史上每一件事都有一个内幕,如果没有,那么就制造一个出来。”

解锁了故事宝藏的马伯庸,并没有马上迎来属于自己的开阔市场。很长一段时间里,他留给大众的段子手印象远远盖过了写作者的形象,人名比书名更知名。直到2012年《三国机密》出版时,他所创造的销量仍然只是不好不坏地徘徊在五六万册的水平。

《古董局中局》的诞生,才是马伯庸真正迈向畅销的转折点:“之前是小打小闹,之后进入了大众视野,很多人陪我一起玩。”第一部上市时,这部作品就卖了超过50万册,在之后影视市场的IP热潮中,它和《三国机密》又成了马伯庸最先被改编的作品。

《古董局中局》的成功,某种程度上可以算是一个“运筹帷幄”的结果——当然马伯庸并不这么认为:“读者那么多,怎么可能一个一个准确地击中他们。”但早在2010年时,替马伯庸打理作品版权和商业事宜的公司就开始帮他构想下一步作品的题材了。一次聚餐吃烧烤,他们正好瞥见电视上播放着一档王刚主持的鉴宝节目,立马冒出一个点子:如果能写一部天天砸古董的小说应该挺有意思。于是在动笔之前,故事布局、情节走向乃至影视改编的思路就已然策划在案了。虽然当意见偶有分歧时仍会以马伯庸的想法为主,但他真正落笔还是试了三四稿叙述风格,因为公司图书事业部的经理说,他们需要一个连前台小妹都能读得下去的雅俗共赏的通俗故事。一开始,马伯庸其实并不认同这个意见,但到最后,他不仅接受了建议,还主动地寻求起了“老妪能解”的效果。因为那时家里刚好请了一位照顾儿子的月嫂,马伯庸就把写好的小说拿给她看,本来开篇写了一个人与文物之间的缘分,没想到月嫂直接跳过了那几页,等到成书时,这部分内容便被他删去了。

“以《古董局中局》为代表的马伯庸近期作品,一方面以知识性、通俗性和趣味性为他赢得了一批新读者,但也没有完全抛弃他赖以成名的拼贴风格和脑洞大开。”中国社科院文学研究所学者高寒凝长期关注网络文学,关于马伯庸从这部作品开始发生的微妙变化,她在一次采访中曾做出过这样的评价:“或许马伯庸也在寻找某个平衡点,即位于他过于强烈的个人风格和广大读者的接受能力之间的那个平衡点。”

根据马伯庸作品改编的部分影视作品剧照《风起陇西》

根据马伯庸作品改编的部分影视作品剧照《古董局中局》

在马伯庸的很多故事里,主人公都有着一种相似的执固气:《风起陇西》里的荀诩顶着官僚系统的内部掣肘,孤独而坚定地追查着真相;《古董局中局》里的许一城螳臂当车,明知失败还是一往无前;《长安十二时辰》里的张小敬如一匹孤狼,受尽误解仍要拯救整个长安城……

但这绝非源自他的某种自我投射,恰恰相反的是,他并不执固。“我不是那么轴的人,我的座右铭就四个字:随遇而安。”马伯庸说,这与他的童年经历有关。因为父母从事的行业是机场建设,儿时的马伯庸只能跟着他们不断搬家,从小到大一共转了13次学。“对于小孩来说,(面对)不断出现的陌生环境,你的生存哲学就是好好适应它。”

所以,虽然他强调“写作是一个本能冲动”,要写自己想写的东西,却不会在通向市场的有效路径出现时,由于要坚持自我而表现出强烈的不适和犹疑、挣扎与抗拒。况且在他看来,风格和写法上的改换并不意味着妥协或者讨好,而只是追求的自然变化。“游戏精神还在,只是我会把它埋得更深。因为随着年龄的增长,审美不一样了,以前追求违和感,觉得把两种不同的东西搁在一块呈现出一种非常离奇的效果很好玩,但现在的追求是编得天衣无缝,让你感觉不到任何的违和感。”

马伯庸不是一个拧巴的人,他有他自洽的方式,更不认为有些事情必然地处于对立状态。就像面对不断攀升的作品销量和纷至沓来的影视资本,他会有意识地调节自己的创作,以避免“被热度冲昏头脑或者被流行裹挟”:“每次出完一本畅销之后,我都会停下来冷却一下,写一个卖相不一定会畅销的。”与此同时,他也坦然于商业成功和市场拥抱:“写作就是一个暴露的过程,暴露给更多的人是好事。作者没有义务去考虑小众作者而不希望太火。当然,我承认有些作家会这么想。”他甚至为此从文学史层面找寻到一份依据——或者,用“事实”替代“依据”更准确客观——

“我一直把文学作品分成两种,一种叫‘我文学’,一种叫‘你文学’。所谓‘我文学’就是不去管周围的人,只想表达自己想表达的东西。比如屈原的《离骚》、李白的《将进酒》,这个东西就是典型的‘我’的内心澎湃得不得了,要宣泄出来,谁听谁不听谁能听得懂不关心。‘你文学’实际上是中国通俗小说的滥觞,会有意识地做一些商业上的迎合,明代清代的出版业其实都是一种‘你文学’。这两者一直并行不悖,后来有所合并有所继承,到现在其实已经没有纯粹的‘我文学’或者‘你文学’,都有一些商业上的考虑,都有一些自己想表达的东西。”

对于自己的创作和身份,马伯庸一直有着明确的自我定位。他说过他生产的是消遣品,没有达到文学的程度,只是“一个有趣的历史小说作家”。然而,一个熟读历史、可以在各种缝隙中以假乱真创造故事的人,真的就止于有趣吗?采访中,他其实也说到觉得自己还有一些东西没写出来,不过当问他“没写出来的是什么”时,他始终没有给出具体的回答,只说那是一种感觉、一个不确定的状态。

或许那些东西不是还没写出来,他只是无意用力着墨于此,更决计不会随意对外人道。就像说起最近读的那本著名历史学家罗新所著的《漫长的余生》,他可以无比精准地指出作者“写一藏十”的深沉用心,但当真的谈至作者隐于文字背后的忧思时,他则不无巧妙地用一句“既然他要藏起来,我们就不要把它说破”迂回开去。

事实上,马伯庸的小说不尽然如他所说那般只是有趣。比如当《风起陇西》的结尾处,间谍疑云背后的真相浮出水面时,对政治本质的揭露已颇有况味和力道;又如《长安十二时辰》则如同一则寓言,不露声色地瞄向着繁华之下的虚弱和空无……当然,马伯庸对于这些大概永远不会给出回应。“这是评论家的责任。用一个网络术语叫‘破梗’,作者自己不能去破梗。”他說。

“所有的想法都是一片混沌的雾。”持续的追问下,这是马伯庸给出的一个“终极答案”。