基于3DEXPERIENCE平台京雄高速跨永定河特大桥参数化协同设计应用

孙永超

北京市市政工程设计研究总院有限公司 100082

引言

近年来,随着计算机软硬件的发展,BIM 技术在工程领域得到了广泛应用。BIM 技术引领了一场从设计理念到设计手段的信息化革命[1],带来了三维参数化设计的快速发展。

京雄高速跨永定河特大桥拱肋及风撑的设计,是大桥的重大设计难点之一,传统的二维平面设计手段,无法完成大桥的设计任务。同时大桥还存在结构不规则、异型渐变结构多、局部节点构造复杂等诸多技术难题,采用传统技术手段难以解决。鉴于大桥二维设计现状,基于3DEXPERIENCE平台强大的参数化建模、协同设计、仿真分析、智能建造等优势,利用BIM技术对京雄高速跨永定河特大桥进行了参数化协同设计。

1 项目概况

京雄高速跨永定河特大桥,为北京市最大的建设中拱桥,由主桥、东引桥、西引桥组成。主桥为飞燕式中承系杆拱桥,正立面呈“跨越之虹”造型(图1),主桥风撑造型抽象于中国结(图2),寓意北京与雄安联结协同发展,大桥细部设计(如路灯、检修道、湿地景观等)延续中国结这一设计元素,使人们无论在桥上行走还是桥下瞭望,都能感受到中国结所体现的连接象征。大桥全长1620m,主桥跨径300m,两侧边拱跨径50m,辅助孔跨径60m,桥梁全长520m。

图1 大桥鸟瞰图Fig.1 Aerial view of the bridge

图2 大桥仰视图Fig.2 Upward view of the bridge

主桥拱肋分中孔拱肋和边孔拱肋两部分,在基座处固结为一体。其中中孔拱肋跨径300m,中线矢高75m,横向倾角73°,在300 年洪水位处分为上拱肋和下拱肋两部分,上拱肋采用钢箱结构,下拱肋采用箱形钢混组合结构;边拱肋采用钢骨混凝土箱形结构,下端接基座,上端接辅助墩横梁。

2 基于3DEXPERIENCE平台大桥参数化协同设计

2.1 3DEXPERIENCE平台简介

3DEXPERIENCE 平台,简称3DE 平台,是一个包括设计、仿真、分析工具(CATIA、DELMIA、SIMULIA、BIOVIA、VKBE等)、协同环境(VPM)、产品数据管理(ENOVIA)、社区协作(3DSwym)、大数据技术(EXALEAD)等多种应用的一体化平台。3DE平台为不同角色的使用者提供了协同的环境,解决了以往企业不同平台间相互协作的问题。

CATIA具有强大的曲面建模功能及参数化能力,为设计师提供了丰富的设计手段。3DEXPERIENCE(3DE)平台作为CATIA V6 版本,集成了CATIA所有功能,并提供并行、修改协同等功能[2]。在3DEXPERIENCE 平台的技术支持下,设计人可协同开展设计工作,设计成果实时更新,实现了协同设计、协作管理、模型同源、平台共享、信息的互联互通。

2.2 参数化协同设计在京雄高速跨永定河特大桥项目中的应用

本项目基于3DEXPERIENCE 平台,通过“骨架+模板”技术进行大桥的参数化协同设计,同时借助3DEXPERIENCE 平台对设计成果及项目进展进行三维审查及项目管理,实现复杂桥梁的正向设计,大桥参数化协同设计流程如图3 所示。

图3 参数化协同设计流程Fig.3 Parameterized collaborative design process

1.项目策划及标准编制

为了实现大桥的三维数字化设计,制定了《京雄高速跨永定河特大桥BIM实施策划书》,确定了参数化设计的实施目标、技术路线、组织结构、工作组织模式、实施内容、资源需求及进度计划。

基于大桥结构形式及设计现状,本项目编制了《京雄高速跨永定河特大桥BIM 建模标准》,确定了软件版本及基本设置、模型定位规则、项目目录结构、配色方案、模型及模板管理方式等内容。

为了规范本项目建筑与土木工程信息模型中信息的分类和编码,实现本项目中建筑与土木工程构筑物全生命期信息的交换与共享,编制了项目级的《建筑信息模型分类与编码标准》,并依照ISO 12006-2 分类框架标准对建筑与土木工程信息模型信息进行了扩充,如表1 所示。

表1 建筑与土木工程信息模型信息分类Tab.1 Information classification of building and civil engineering information model

将单个分类表内的分类对象按层次依次分为一级类目“大类”、二级类目“中类”、三级类目“小类”、四级类目“细类”,并制定了分类对象的编码结构,如图4 所示。

图4 编码结构Fig.4 Coding structure

为规范项目BIM 设计交付,提高BIM 模型信息在工程项目全生命周期中的应用效率,编制了《京雄高速跨永定河特大桥BIM 交付标准》,明确了命名规则、模型细度及拆分原则、属性信息、交付协同等内容。

通过项目策划及标准编制,明确了参数化设计的实施内容、实施标准、实施要求,为大桥参数化设计提供了有力的保障,奠定了坚实的基础。

2.协同管理平台搭建

基于3DEXPERIENCE 平台,搭建项目协同管理平台,将项目任务进行WBS 分解,制定设计工作计划,形成工作计划甘特图,并对人员权限、工作任务、项目节点进行设置,优化项目管理方法,实现项目参与人员的权限管理、任务分派管理、风险与问题管理、设计校审管理、设计进度计划管理、版本管理、流程管理,实现项目管理信息化、BIM设计协同化,大大提升项目管理效率与设计品质,降低项目实施风险。项目管理平台界面如图5 所示。

图5 项目管理平台Fig.5 Project management platform

3.模型结构树及骨架搭建

在进行骨架设计时,要具有全局性、统筹性思维,搭建骨架初期应对全桥构件进行分解,明确设计内容(建模内容)、设计深度(模型细度)、设计方法、设计参数等信息,并根据项目级《BIM实施策划书》、《BIM 建模标准》、《BIM 模型交付标准》、《分类及编码标准》等标准,搭建大桥参数化设计模型的结构树,将整个结构树向下细分,并根据编码对其进行命名,确保构件的唯一性,模型结构树如图6 所示。

图6 参数化设计模型结构树Fig.6 Structure tree of parametric design model

根据景观设计方案、道路条件,搭建模型骨架线,利用骨架线对整体桥梁设计进行宏观控制,驱动依附之上的桥梁构件模板自适应调整,达到实时参数化控制与修改。大桥参数化设计骨架包含几何要素和非几何要素,几何要素主要是道路平曲线、竖曲线、道路边线、拱轴线、拱角线、吊杆定位线等,非几何要素主要包含设计参数、设计表、数据编码等,大桥参数化设计骨架如图7 所示。

图7 大桥参数化设计骨架Fig.7 Parametric design skeleton of bridge

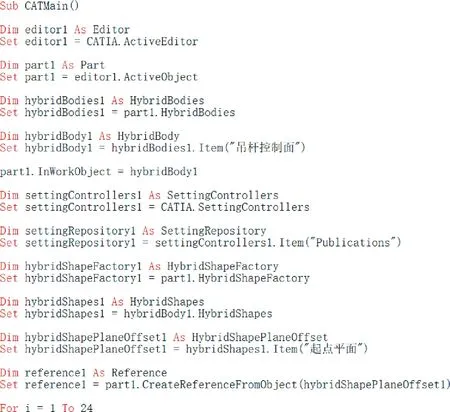

大桥骨架一般采用常规方法搭建,对于重复、有规律、数量较多的几何元素(如吊杆定位线)也可通过VBA宏编程方法进行创建,见图8。为实现通过参数驱动骨架的调整,创建骨架线时应通过参数创建命令创建参数并做好各参数间的有序关联。骨架线搭建完成应根据编码及命名原则对骨架进行命名并将其发布,以便后续各专业设计人对其引用,并基于此进行各专业的参数化设计。

图8 批量创建吊杆定位线部分代码Fig.8 Part code of create boom location lines in batch

4.参数化设计

本桥设计的最大难点在于空间扭曲板的参数化设计,以拱肋设计为例,拱肋造型为倾斜的空间悬链线,拱肋由底部的矩形渐变到顶部的不规则五边型,使拱肋壁板呈空间扭曲形态,采用传统二维设计方法难以完成。如何不改变建筑师设计的空间扭曲面,确保设计构件可以加工制造并满足设计要求,是本桥设计需要解决的重大难题。

3DEXPERIENCE平台有强大的曲面建模功能及参数化协同设计能力[3],恰恰为解决这一设计难题提供了便利条件。在进行拱肋壁板设计时,将脊线作为控制条件,通过两条引导线,利用直纹扫掠功能即可生成高斯曲率较优的曲面[4]。

根据整体计算结果,通过参数创建建立拱肋设计控制参数,如壁板厚度、壁板坡比、加劲肋厚度、加劲肋高厚比、加劲肋开孔尺寸等参数,如图9 所示。

图9 拱肋部分设计参数Fig.9 Arch rib part design parameters

根据设计深度、部件位置,建立不同细度、不同形式(UDF、Powercopy、工程模板)的模板:拱肋壁板内表面模板、壁板加劲肋通过孔模板、壁板加劲肋模板、横隔板加劲肋通过孔模板、横隔板加劲肋模板、横隔板模板。通过“骨架+模板”方法[5]进行拱肋壁板、壁板加劲肋、横隔板及横隔板加劲肋的设计,如图10 所示。

图10 拱肋参数化设计Fig.10 Parametric design of arch rib

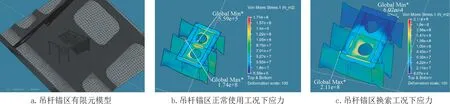

5.协同设计

基于3DEXPERIENCE 平台,设计成果实现了平台共享。各专业、各设计人基于大桥参数化设计骨架同步开展参数化设计,设计成果即可同步实时更新。以本桥为例,在设计初期就将模型部件进行分解,将整个主桥分成了南侧东边拱肋、南侧主拱肋、南侧西边拱肋、北侧东边拱肋、北侧主拱肋、北侧西边拱肋、拱顶风撑、东侧主梁钢梁段、中跨主梁钢梁段、西侧主梁钢梁段、南侧拱肋吊杆、北侧拱肋吊杆等多个部件。在进行设计时,各设计人在对应的部件下基于参数化设计骨架开展设计即可,协同设计过程中,无需进行设计成果整合,通过更新命令便可实时实现其他设计人设计成果的同步、浏览、查看、校核,实现了实时协同设计,避免了传统二维设计中的“错、漏、碰、缺”问题,提升了整体设计水平,降低了实施风险,参数化设计成果见图11。

图11 参数化协同设计成果Fig.11 Parametric collaborative design results

6.参数化分析

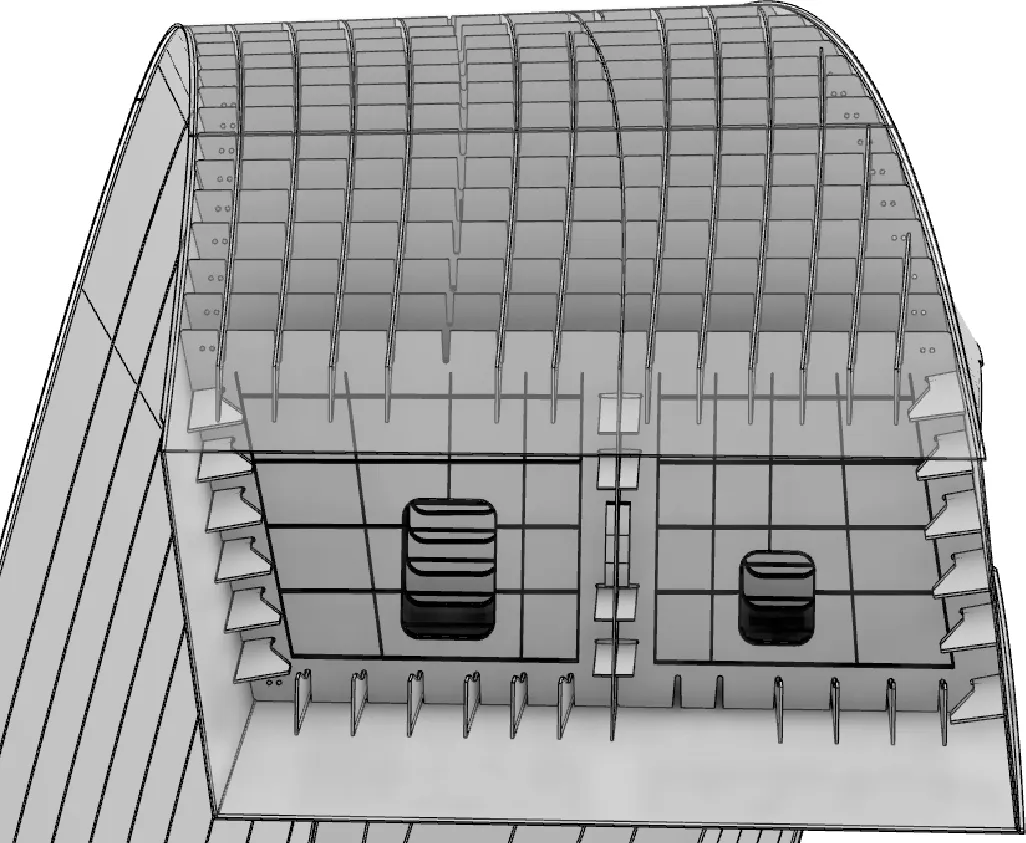

京雄高速跨永定河特大桥,由于拱肋截面呈空间扭曲形态,吊杆锚区与拱肋锚腹板间关系异常复杂,与常规拱桥锚区差异较大,在进行桥梁整体计算或局部计算时,采用传统仿真分析方法不仅截面建模工作量巨大且难以完成。

为了进一步研究拱肋锚区的受力特征,本项目利用3DEXPERIENCE 平台下的通用计算分析平台,对参数化设计模型进行了计算分析,分析内容涵盖吊杆锚区受力分析、钢拱肋畸变翘曲分析等,吊杆锚区受力分析如图12 所示。与传统的计算分析相比,3DEXPERIENCE平台提供了计算分析APP,基于原有参数化设计模型即可进行材料定义、网格划分、荷载施加、计算分析,避免了二次建模、数据转化等繁琐的过程,实现了设计模型和计算分析模型的数据同源,原有参数化设计模型改变时,有限元模型可同步更新已创建的有限元网格及边界条件,可以很方便地进行参数敏感性分析,大大提升了局部模型的计算分析效率。

图12 吊杆锚区受力分析Fig.12 Stress analysis of derrick anchor zone

7.三维校审

鉴于京雄高速跨永定河特大桥采用三维数字化设计方法开展设计,本项目引入三维校审方法对设计成果进行校审。三维校审有两种模式,一种是基于ENOVIA项目管理平台的三维校审,一种是基于CATIA模块的三维校审。基于ENOVIA的三维校审偏于管理,基于CATIA模块的三维校审偏于深入应用及协同设计。为了实现更高效率、更深层次的三维校审,本项目提出了一种新的三维校审方法,将三维校审划分为如下几个阶段:自校阶段、校核阶段、审核阶段、审定阶段。

在自校阶段,设计人对设计成果的完整性进行自校,通过浏览和观察模型及其他设计成果(图纸、计算书)进行目录树、功能元素、内部元素的完整性检查,通过剖切、漫游等工具检查模型内部空间和细部构造,确保设计成果完整并满足规范要求。

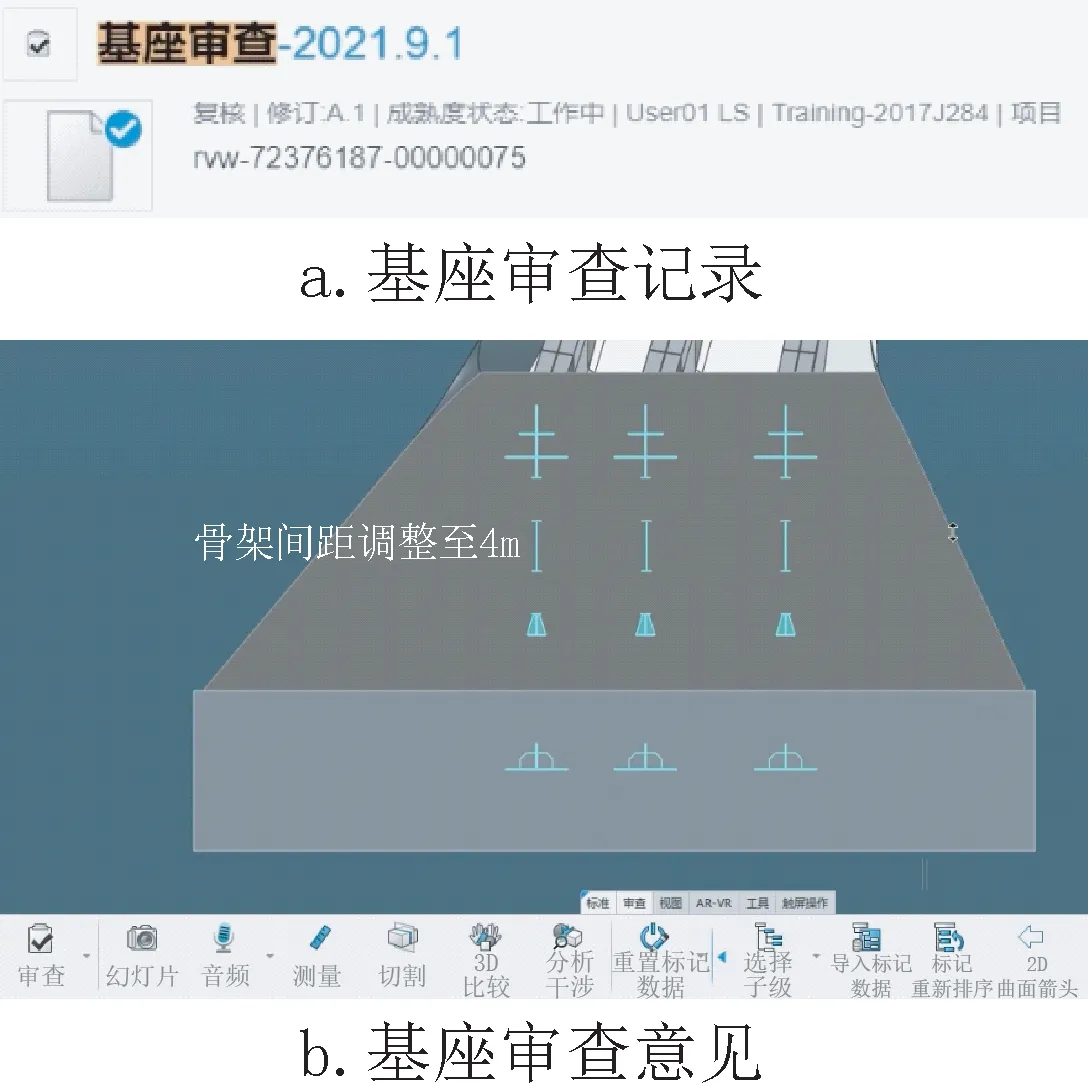

在校核阶段,校核人基于CATIA模块design review APP对设计人提交的设计成果的合理性进行校核,检查模型是否满足设计技术(技术要求、标准规范)的规定,其次在满足设计控制性要求的前提下,综合检查模型与模型(空间布置、功能逻辑、技术衔接)之间对接的合理性;最后通过对模型和设计技术的综合考察,探索设计技术(包括模型)是否有优化的空间,基座设计的校核如图13 所示。

图13 基座审查Fig.13 Base review

在审核阶段,审核人基于ENOVIA对设计成果(设计模型、计算书、输出的图纸等)进行审核,主要审核设计是否符合《工程建设标准强制性条文》、设计采用的技术标准规范是否恰当,审核计算书中的计算原则、基础数据、工程数量、重要计算公式和计算方法、重要结构计算模式、计算软件的选用是否正确,审核设计模型及输出图纸的主要尺寸是否齐全、控制性尺寸是否正确等内容。

在审定阶段,审定人基于ENOVIA对设计成果(设计模型、计算书、输出的图纸等)、项目建议书等内容进行审定,主要审定设计是否符合《工程建设标准强制性条文》、设计方案是否合理、设计依据和设计标准是否齐全正确、关键部位及薄弱环节的计算是否合理,及时解决技术问题及技术分歧等。

通过三维审核,解决了三维数字化设计成果的审核问题,实现了参数化设计与项目管理的结合,为三维数字化精细设计打下了坚实的基础。

3 结语

为了解决京雄高速跨永定河特大桥项目的设计难题,本项目基于3DEXPERIENCE 平台对大桥进行了参数化协同设计,通过应用得到如下认知:

1.基于3DEXPERIENCE 平台参数化设计方法打破了传统异型曲面二维设计模式,解决了扭曲曲面设计难题,实现了复杂异型结构的参数化设计,提升了设计效率,缩短了设计周期。

2.不同专业不同设计人基于同一平台开展设计工作,模型可实时浏览、查看、修改、更新与校核,避免了传统二维设计中的“错、漏、碰、缺”问题,解决了不同平台间相互协作的问题,实现了真正意义上的协同设计,大大提升了整体设计水平。

3.基于BIM模型进行计算分析,打破了传统计算分析模式,实现了BIM模型与计算分析模型的数据同源、实时更新,避免了重复建模、模型转换数据缺失等问题,大大提升了计算分析效率。

4.基于3DEXPERIENCE 平台参数化设计方法,解决了本项目异型复杂结构的设计及三维数字化设计成果的审核等难题,实现了参数化设计与项目管理的结合,为项目后续施工、运维提供了精细的数据模型,为BIM技术在本项目的深入应用打下了良好基础,后续将不断应用并及时总结,以期提供更多的成果与经验,为后续的工程提供借鉴。