适者何以生存:标准化就业下的“另类不稳定劳动”

——以品牌带货主播为例

吕梓剑

一、研究缘起

当下,平台经济在促进传统企业数字化转型的同时,也深刻重构着劳动力市场的就业生态,网约车司机、外卖送餐员、网络主播等新兴就业形态不断涌现,并对改善就业环境、助力脱贫、推动产业结构转型升级发挥着划时代的重要意义。然而,这些新业态从业者多以一种灵活、弹性或自我雇佣的就业形式存在,他们常因不明确的雇佣关系而游走于劳动法的保护边缘;被困在算法的系统里(1)孙萍:《“算法逻辑”下的数字劳动:一项对平台经济下外卖送餐员的研究》,《思想战线》2019年第6期。、“劳”无所依(2)岳经纶、刘洋:《“劳”无所依:平台经济从业者劳动权益保障缺位的多重逻辑及其治理》,《武汉科技大学学报(社会科学版)》2021年第5期。等生存问题成为多数新业态从业者的困扰。2022年1月20日,国家发展和改革委员会等部门发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》。文件强调要“加强新就业形态劳动者权益保障”,旨在促进社会公平、推动平台经济规范健康持续发展。可见,如何维护新就业形态劳动者的劳动权益已成为当下亟待解决的事情。在国家的号召以及市场的需求下,一些品牌企业开始将这些劳动者纳入标准的劳动合同中,并衍生出各类标准化就业下的新型劳动形态。品牌带货主播便是网络主播标准化就业下的一种新兴衍生职业。

据艾媒咨询数据显示,2021年我国直播电商市场规模超1.2万亿元,行业内从业的主播超过120万人,其中,中国品牌电商服务市场接近3000亿元。可见,带货主播已成为当下劳动者极为青睐的就业方向。为迎合市场导向,拓宽利益链,许多品牌企业纷纷转向直播带货市场,并开设专门的带货主播岗位以服务自身。区别于非正式就业下的网络主播,这类主播有着标准的劳动关系以及明确的社会保障。

基于上述内容,笔者尝试提出这些问题:标准化就业下的网络主播是否存在生存问题?他们是否实现了生活稳定?对此,本文将结合“不稳定性”的概念,采用田野调查和半结构式访谈的研究方法,探讨品牌带货主播当下的劳动生存问题。

二、文献综述与理论探讨

(一)不稳定劳动:脆弱不安的生存

有关劳动的本质及其意义的探讨一直贯穿于劳动研究的始终。黑格尔认为劳动是“对象化”的赋形活动(Form-giving activity),人类通过劳动塑造对象,赋予其人的形式,以在世界中“复制”自身(3)Hegel,G.W.F.,Elements of the Philosophy of Right,trans. by Hugh Barr Nisbet,Cambridge University Press,1991,p.86.;也正因此人能够区别于动物,借助劳动发展自身。马克思继承并发展了黑格尔的哲学思想,认为劳动是一种令人满足和自由的类活动,也正是劳动确定了人的“类本质”,即人能够在劳动活动中实现自我价值,而不是单纯地满足于生理需要。(4)肖恩·塞耶斯:《马克思与异化:关于黑格尔主题的论述》,程瑶译,中国人民大学出版社,2020年,第76-80页。进入工业社会后,由劳动中介的社会关系建构了一种异化的社会结构,人的劳动出现“异己”属性,并同劳动者相对立,这也表现为人的“类本质”的异化。(5)马克思:《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社,2018年,第53-54页。因而,在资本主义社会,人的“类本质”降级为“生存”的自在。布若威(Michael Burawoy)在其著作中将劳动视作一场游戏。他指出,这场游戏“既不独立于也不对立于资方”,资本主义关系进而被形塑为“给定的和不可改变”的对象,最终工厂工人在追赶超额中获得“相对满意”的快感。(6)迈克尔·布若威:《制造同意:垄断资本主义劳动过程的变迁》,李荣荣译,商务印书馆,2008年,第77-100页。然而,游戏的说辞只是对资本剥削的美化和掩饰,这种“相对满意”仍未跳脱纯粹的生存本质,因而“赶工游戏”的实质依旧是“生存游戏”。

新自由主义全球扩张的时代背景下,生存成为大部分劳动者的首要需求, “不稳定性” (precarity)成为学界描述“发达现在性下各种风险和不安重塑工业社会内在结构”(7)乌尔里希 ·贝克:《风险社会》,何博文译,译林出版社,2018年,第101页。的劳动生存情境的合理术语。“precarity”又译为“脆弱性” “脆弱不安”。这一概念起源于法国社会学,而后渗透进意大利自治主义学派的分析话语中(8)Choonara J.,“The Precarious Concept of Precarity,”Review of Radical Political Economics,Vol.52,No.3,2020.;如今这一概念在不同的学科语境中有着不同的释义,目前并没有特别严格的统一定义。一些学者从纯粹的劳动角度出发,将其意指为劳动力市场内经历的不稳定性(precariousness)(9)Chae S. J.,“Technology, Labour, and Precarious Lives: A Theoretical Reflection on the Relation Between Immaterial Labour and Precarity,”Korean Journal of Communication and Information,No.79,2016.或劳动不稳定性(labor precairty)(10)邢朝国:《疫情之下非正规就业的“超不稳定性”及主体应对——以北京市月嫂为例》,《妇女研究论丛》2021年第3期。。这种劳动不稳定表现为暂时性的雇佣关系、没有标准的劳动合同、缺乏社会福利保障、脆弱的集体认同。而广义的“不稳定性”可泛指生活中的各种不稳定性(life precarity),如糟糕的生活条件、不固定的社会参与、持续性流动,以及身处不稳定环境而无法为未来做计划安排。(11)Biglia B., Martí, J.B.,Encyclopedia of Critical Psychology,Springer,2014.这类定义带有一定的客体属性,多强调生产关系以及生产环境的不确定性。林仲轩(12)林仲轩、杨柳:《技术的应许与脆弱不安的生命:残障者的互联网工作实践》,《国际新闻界》2021年第8期。等学者从主体情感角度,将其定义为不同场景下各种物质的、具体的、身体的和心理的脆弱和不安,以及生活的不安情感氛围和时代的脆弱生命境况,这表现为“正在趋向的种种不确定性和不安全感”。可见,“不稳定性”既是一种本体论经验,也是一种外在环境概述。而后,一些学者将“不稳定性”代入新自由主义背景下的各种社会语境,并结合本土化案例,提出了“迁移不稳定性”(migrant precarity)(13)Piper N., Lee S.,“Marriage Migration, Migrant Precarity, and Social Reproduction in Asia: An Overview,”Critical Asian Studies,No.48,2016.、 “超不稳定性” (hyper precarity)(14)Wall M.,Campbell M. O.,Janbek D.,“Syrian Refugees and Information Precarity,” New Media & Society,Vol.19,No.2,2017.等延伸概念。结合上述定义,笔者从广义的角度,将“不稳定性”的表现总结为劳动环境的多变性、流动性、未知性,劳动关系的临时性、去标准化、去保障化以及由此导致的心理上的不安全感、脆弱感和身份认同缺失感。

“不稳定性”往往与劳动研究绑定在一起。马克思早在《资本论》中就将过剩工人人口称为“产业后备军”,并指出了他们的四大特征:流动性(floating)、潜在性(latent)、停滞性(stagnant)与赤贫性(pauperized)。(15)马克思:《资本论》(第一卷),人民出版社,1975年,第693页。自治主义马克思主义认为“非物质劳动”和“不稳定性”是理论上密切交织的两个概念。(16)Chae S. J.,“Technology, Labour, and Precarious Lives: A Theoretical Reflection on the Relation Between Immaterial Labour and Precarity,”Korean Journal of Communication and Information,No.79,2016.经济学家盖伊·斯坦丁(Gaye Standing)提出“不稳定劳动” (precarious labor)以分析新自由主义全球化影响下新的劳动形式和劳动者的处境。(17)章玉萍:《“随浪逐流”:残障人的媒介生活与数字化生计》,《新闻与传播研究》2021年第7期。此外,也常有学者将“不稳定性”与“非正规性”相勾连,那些具备高灵活性、低认同感、低安全感、去保障化等特点的“风险社会条件下多元的未充分就业劳动”(18)乌尔里希 ·贝克:《风险社会》,何博文译,译林出版社,2018年,第178页。,经常被认定为“不稳定劳动”(19)Olmedo C., Murray M.J., “The Formalization of Informal/Precarious Labor in Contemporary Argentina,”International Sociology,Vol.17,No.3,2002.。“不稳定”的前缀带有“难以生存”的意味,揭示了非标准化就业劳动者的劳动活动依旧未跳脱生存的本质,“不稳定劳动”因而也只是一场纯粹的生存游戏。

随着现代社会的数字化转型,非正式就业的劳动景观在平台经济的迅猛发展下进一步壮大,网约车司机、外卖送餐员、网络写手、网络主播等新型劳动形态开始涌现。在数字时代,这些新型的“不稳定劳动”被延伸为“不稳定的数字劳动”(20)章玉萍:《“随浪逐流”:残障人的媒介生活与数字化生计》,《新闻与传播研究》2021年第7期。。这一衍生概念既指出了数字资本为劳动力市场提供非正规就业机会的事实,又道明了这些新型劳动形式依旧处于“不稳定”境况的现实。当前,“不稳定的数字劳工”群体仍在不断扩大,数字资本在加剧低收入群体不稳定工作状态的同时,也诱使一些高收入工人加入到这一群体中。(21)Gill R., Pratt A.,“Precarity and Cultural Work in the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work,”Theory, Culture & Society,Vol.2,No.7-8,2008.

面对数字劳工的主体多样性,国内外学者针对不同的劳动形态,借助地方性案例对非正式就业下数字劳工的“不稳定性”展开研究,发现这种“不稳定性”可以体现在劳动关系、个人权益与劳动强度三个方面。首先,非正式就业意味着劳工与平台并未确立正式的、标准的劳动关系,他们常常被定义为“劳务关系” (Service relations)、“自雇佣者” (Self-employed persons)或“独立合同人” (Independent contractors)(22)孙萍、邱林川、于海青:《平台作为方法:劳动、技术与传播》,《新闻与传播研究》2021年第S1期。。脆弱的劳资从属关系(23)周绍东、武天森:《个体自由与集体禁锢:网约车平台的劳资关系研究》,《河北经贸大学学报》2021年第2期。使他们时刻面临着保障权益缺失(24)孙蚌珠、石先梅:《数字经济劳资结合形式与劳资关系》,《上海经济研究》2021年第5期。、担责主体模糊(25)岳经纶、刘洋:《“劳”无所依:平台经济从业者劳动权益保障缺位的多重逻辑及其治理》,《武汉科技大学学报(社会科学版)》2021年第5期。、协商渠道去制度化(26)杨欣:《平台经济下网约工集体劳动权行使机制革新探讨》,《中国劳动关系学院学报》2021年第3期。等危机。其次,非正式就业者往往以个体化(Individualization)的姿态居于社会,他们缺少集体抗争的力量,其个人价值也因此常被忽视。如鲁贝格(Ruberg)曾指出独立视频游戏制作者“免费劳动”的实质,认为他们既是缺少公平补偿的劳动力,又时时存在被其他公司窃取灵感和创意的风险。(27)Ruberg B.,“The Precarious Labor of Queer Indie Game-making: Who Benefits from Making Video Games ‘Better’?,”Television & New Media,Vol.20,No.8,2019.最后,非正式就业的数字劳工往往被禁锢于互联网平台的算法技术与实时监控中,(28)吴鼎铭、许天敏:《论媒介时间与互联网产业中的劳动控制》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2022年第1期。为了满足自身的生存需求,过度劳动(29)朱悦蘅、王凯军:《数字劳工过度劳动的逻辑生成与治理机制》,《社会科学》2021年第7期。、自我剥削无奈成为常态。

然而,“不稳定性”似乎并不只是非正式就业的代名词。有研究发现,诸如网络编辑(30)曹晋:《知识女工与中国大陆出版集团的弹性雇佣制度改革》,《传播与社会学刊》2012第4期。、IT程序员(31)孙萍:《知识劳工、身份认同与传播实践:理解中国IT程序员》,《全球传媒学刊》2018年第4期。等一些标准化就业下的数字劳工也存在着“不稳定”的迹象,如去技能化、工作流动性、不确定性、过度劳动等。此外,正规化(Formalization)往往被视作应对不稳定性的常见手段(32)邢朝国:《疫情之下非正规就业的“超不稳定性”及主体应对——以北京市月嫂为例》,《妇女研究论丛》2021年第3期。,但亦有研究对此进行了驳斥,发现正规化并不能完全克服“不稳定性”,相反还会带来新的风险(33)O’Hare P.,“‘The Landfill has always Borne Fruit’:Precarity, Formalisation and Dispossession among Uruguay’s Waste Pickers,”Dialectical Anthropology,Vol.43,No.2,2019.。乔纳拉(Choonara)认为,学界“应当注意的是劳动市场的整体性,而非就业的偶然性(contingency)”,因为“即便是稳定的工人也存在不稳定的问题”。(34)Choonara J.,“The Precarious Concept of Precarity,”Review of Radical Political Economics,Vol.52,No.3,2020.他的观点虽然忽视了劳工主体的多样性,但是表明了劳动环境充满的各种不确定性,暗示了稳定的劳动(主要指有明确雇佣关系的正规就业者)也会存在“不稳定”的情况。对此,笔者尝试提出疑问,按照“不稳定性”的广义范畴,正规化是否是消除劳动者“不稳定性”的有效手段?正规就业的数字劳工是否依旧存在着“不稳定性”的生存困扰?如果存在,那他们面临的生存困扰是什么?与非正规就业劳动者的困扰有何不同?针对这些疑问,笔者选取了网络主播这一典型的新型用工形态,以探究正规化网络主播的数字化生存问题。

(二)网络主播:弱势积累的新兴职业

近几年,依托平台经济的快速发展,我国劳动力市场出现了诸多新型劳动形态。这些新型劳动形态常介于劳动者和劳务提供者之间,因而在法律上易被视为“非标准劳动者或类似劳动者”(35)汪颖:《网络平台与主播间劳动关系认定的困境反思与路径构建》,《山东工会论坛》2021年第2期。。王立明、邵辉按照工作状态、从业目的、组织形式等差异,将网络主播分为自娱型兼职主播和创业型全职主播。其中,创业型全职主播又包括与直播平台直接签约或与公会签约两种形式。然而,网络技术的变量削弱了传统用工关系在工作内容、工作时间、工作地点等方面的从属性,因而无论是哪种签约形式,网络主播与签约方往往被判定为合作关系而非劳动关系。(36)王立明、邵辉:《网络主播劳动者地位认定的困境、反思和出路》,《时代法学》2018年第5期。这种法律上的弱势地位使得网络主播常被视为“非正式就业劳动者”。(37)李泽诚:《网络主播劳动权益保障研究》,《理论观察》2020年第6期。

在去劳动关系化的现实情境下,一些学者开始将研究焦点转向非正规就业型网络主播的社会生存处境。吴宝捷、梁美英指出,随着平台准入门槛降低,网络女主播面临着收入不稳定、竞争压力大、社会认可度低的社会窘境;(38)吴宝捷、梁美英:《网络女主播生存状态的理性透视》,《当代青年研究》2017年第3期。涂永前、周孟杰等人通过对女主播劳动过程的研究,发现当下女主播存在主播身份认同、职业归属感缺失等问题,她们在资本创制的“游戏竞赛”中进行着甘愿(Content)劳动,并形成了社会资本的弱势积累;(39)涂永前、熊赟:《情感制造:泛娱乐直播中女主播的劳动过程研究》,《青年研究》2019年第4期。(40)周孟杰、徐生权、吴玮:《网络里的甘愿劳动:秀场女主播的建制民族志研究》,《新闻与传播评论》2021年第3期。栾轶玫、张雅琦对直播带货展开研究,指出当下带货生态出现“直播僵尸”、流量两极分化、“低质”模式等畸形发展问题。(41)栾轶玫、张雅琦:《人设奴役与数字劳工——异化理论视角下的直播带货》,《传媒观察》2020年第10 期。可见,非正规就业下网络主播时刻面临着劳动权益保障的问题。

而今,这些非正规就业劳动者的出现不断重构着我国劳动力市场结构,刺激着新一轮的社会消费,国家也因此对这类就业群体给予了更多的关照。为了迎合数字化转型下的经济市场、响应国家政府号召,越来越多的品牌开始转向电商带货,并想方设法将网络主播“纳入麾下”,由此形成了标准化就业的品牌带货主播。所谓品牌带货主播,即在品牌所属官方账号下专门为某一品牌产品进行带货直播的主播类型,他们有着正规的雇佣合同以及和其他职工一样的工作时长、固定工位和福利待遇。由上,笔者对此提出三个疑问:这些作为正规就业的品牌带货主播,他们的劳动环境是否存在“不稳定性”?如果存在,与非正规就业劳动者的“不稳定”有何不同?正规化是否能消除非正规就业下的不稳定性?

三、研究方法

为深入了解品牌带货主播的劳动生存问题,笔者在2021年7月—9月于S公司的直播部门进行了为期三个月的田野调查。S公司是国内知名服装品牌旗下以电商产业为主的电商公司,在电商直播刚显苗头时,该公司便组建了对应不同消费群体(如成人、儿童)、不同平台(以抖音和快手为主)的直播部门,成为民营企业数字化转型下深耕电商行业的品牌标杆。

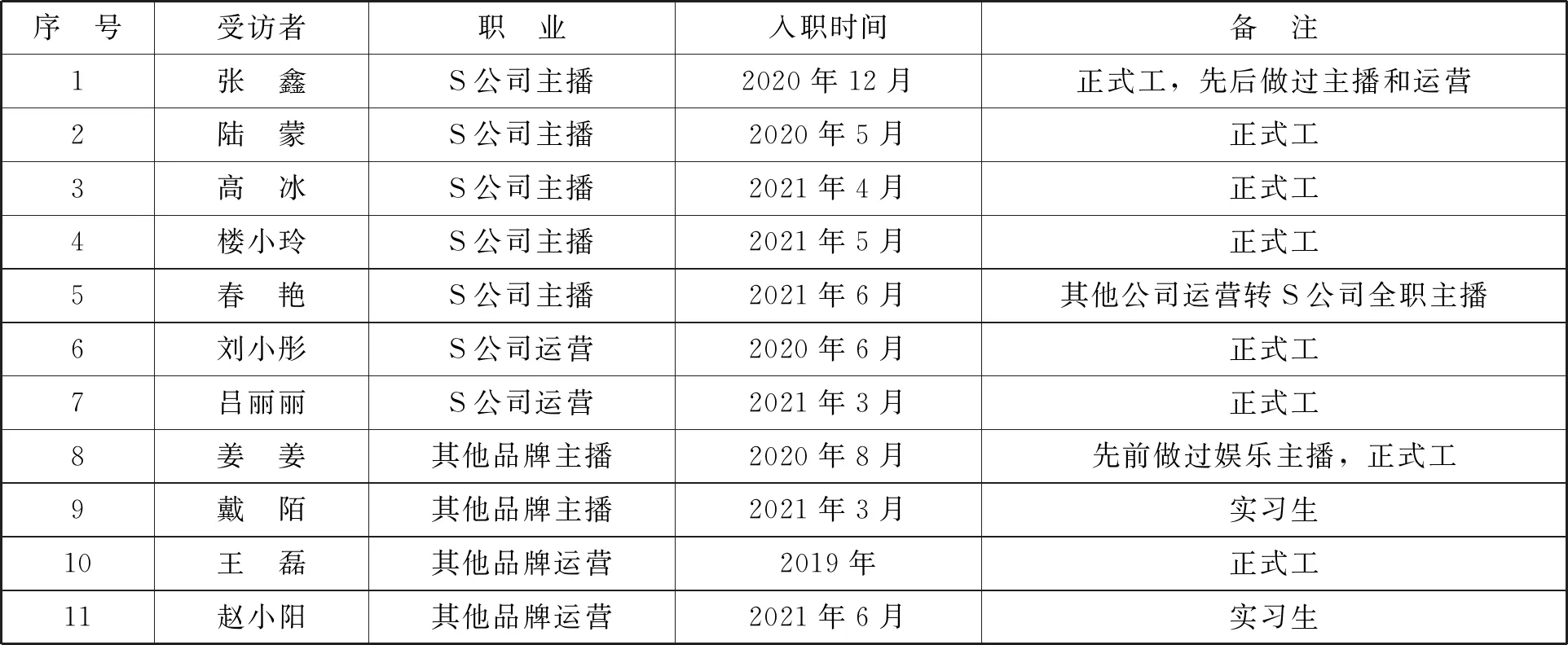

为保证访谈提纲的有效性,在正式调研前,经行业从业者推荐,笔者先对2位其他品牌公司的品牌带货主播及2位直播运营进行了线上的预访谈,在大致了解该职业的情况后拟定了相应的访谈提纲。在调研过程中,基于自愿原则,通过目的性抽样和滚雪球抽样,对S公司的5位主播、2位运营进行了半结构式访谈,总计访谈人数11人。出于受访者隐私保护及学术规范的需要,本文对受访者姓名进行了化名处理(受访者信息见表1)。除访谈资料外,本文的参考资料还包括:会议录音、内部文件、员工之间的日常交流记录等。

表1 受访对象信息表

四、在竞争中谋生:物竞法则下品牌带货主播的生存展演

为攫取更多的剩余价值,资本最擅长将劳资矛盾转化为其他矛盾,驱使劳动者在“劳动同意”中服从于自身的管控。例如,布若威提出的“赶工游戏”理论,将劳资矛盾转变为工人的自我矛盾,劳动者在自我的游戏竞赛中形塑了劳动同意的心理;(42)迈克尔·布若威:《制造同意:垄断资本主义劳动过程的变迁》,李荣荣译,商务印书馆,2008年,第77-100页。郑广怀等人提出的“老板游戏”本质上与“赶工游戏”无异,它依旧是资本建构下自我剥削、自我游说的把戏。(43)郑广怀、孙慧、万向东:《从“赶工游戏”到“老板游戏”——非正式就业中的劳动控制》,《社会学研究》2015年第3期。进入数字经济时代后,数字平台习惯于将劳资矛盾转化为劳客矛盾、市场矛盾,即把劳动者的收入报酬同消费者的点击率、好评度、评论数、浏览量等数据挂钩,以量化的手段驱使劳动者妥善处理“劳客关系”,从而更好地为资本创造价值。在明确的雇佣关系下,资本则擅长将“竞争”机制注入劳动者的劳动过程之中,通过横向竞争、去技能化、持续招聘等剥削方式强化淘汰机制,从而引发劳动者的异化。如今,这种资本剥削逻辑同样被套用在了品牌带货主播身上,并招致劳动者面临劳劳、劳客、自我的三重矛盾。

(一)惴惴不安:被替代的恐惧

非正规就业在提供就业机会、减少社会失业率的同时,也使劳动者获得了一定程度的工作自由,但这种依赖自身的原子化劳动却要求他们接受新的约束和物质上的不安感(44)乌尔里希 ·贝克:《风险社会》,何博文译,译林出版社,2018年,第177页。。如今,品牌企业为扩大资本积累,将网络主播这一新时代“赚钱机器”重新纳入传统监管体系,并衍生出品牌带货主播这一新型劳动形态。品牌带货主播也因获取了标准的劳动关系和相应的社会保障而再次失去了一定程度的工作自由权,这也意味着资本重新获得了对主播的控制权。为保证主播的高效劳动,S公司将针对传统职工的老一套竞争机制重新引入主播的绩效考核、薪资分配机制中。

陆蒙是较早进入S公司的老牌主播,当时公司内部的直播产业链尚未成熟,只有她和另一个伙伴担任公司的主播一职。随着业务链的成熟,S公司在2021年3月正式成立了专门的成人分销直播部门,这个部门以在抖音平台售卖成人服饰为主要业务,陆蒙凭借前期的出色表现被调到该部门,并顺势成为部门的头号主播。此时,S公司的其他对标品牌也已纷纷成立相应直播业务,为了直播间的持续引量,S公司要求所属品牌直播间进行12小时甚至是24小时的无间断直播。由此,陆蒙所在的直播团队开始招募新的主播,主播之间实行轮班制,每个人需保证4~6小时的直播时长。轮班制的实行无疑强化了主播之间的对比,直播中诸如GMV、累计观看人数、评论数、看播成交转化率等各项数据都会直接显示在专门的数据系统中,团队负责人可以直观地比对主播的能力,以此作为各项绩效考核的参考依据。S公司还依据“幸存者效应”,按照“积少成多”的剥削逻辑,实行“多平台、多账号”的运营模式,即不断拓宽直播平台,与平台搭建深耕关系,并在一个平台同时运营多个账号。在这种运作模式下,S公司又孵化出了多个直播部门、多个主播团队,这就使得“竞争”逻辑由单纯的内部较量扩展为团队间的考量。为完成个人和团队的双重指标,主播既要保证直播间的日常流转,又要时刻注意自己的言行举止,避免因违反平台规定而致使账号受到处罚。然而,平台所使用的智能检测技术往往存在很大的不确定性,主播时常会在不自知的情况下收到平台发出的“违反规定”的警告。因此,主播在直播时需要时刻“谨言慎行”,这无疑加剧了他们工作时的警惕性和紧绷感,一旦店铺受到处罚,他们会因公司经济利益受损、牵连团队等产生相应的负罪感。

此外,优质主播始终是电商公司的稀缺资源,为保证在质和量上对主播的需求,源源不断地招募新主播成为S公司的常态。这也印证了布迪厄所强调的“不稳定性”的状态,即“存在着大量的劳动后备军……给予那些工作中的人们可以随时被替代的感觉”(45)Bourdieu P.,Acts of Resistance,Translated by Richard Nice,The New Press,1999,p.82.。正如贝克所言, “竞争的基础是可替换的资格,这促使人们不断推销自身工作或技能的个性及唯一性”(46)乌尔里希 ·贝克:《风险社会》,何博文译,译林出版社,2018年,第112页。。面对源源不断的竞争者,如何提高自身的竞争力和唯一性成为主播们时刻考虑的事情。陆蒙告诉笔者,为了提高自己的业务能力,找到自己的人设,她常常会去看其他主播的直播间,看看他们有什么值得学习的地方。但是,塑造“唯一性”对于品牌带货主播来说并不是一件易事。既做过运营,又做过带货主播的张鑫认为,自己部门的很多主播话术基本上是一成不变的,他们需要按照直播脚本进行“演戏”。这种套路化、流程式的直播模式大大限制了主播的发挥空间,致使他们的劳动过程出现同质化、去技能化。因而,对大部分品牌带货主播而言,找到自己专属的人设成为一件难事。S公司主播高冰在中期述职大会上发言: “我已经工作快半年了,但是还没找到自己的人设,这是我接下去要考虑的事情。”保证“唯一性”才能降低“可替代性”,但是这种按照标准化脚本进行的程序式操演无疑让主播陷入了随时被替代的焦虑,这照见了品牌带货主播心理上的“不稳定性”。

(二)自我怀疑:职业认同的丧失

“在品牌带货直播中,货品是第一位,货够好,价格又划算,主播不太会讲也一样卖得出去”,这是张鑫从事带货直播行业以来的一大心得。在传统网络主播的情感劳动中,主播需要与粉丝之间建立情感纽带,以获得粉丝的喜爱和打赏。(47)岳璐、蔡骐:《游弋于嵌入与脱嵌间:视频直播粉丝的情感劳动》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2021年第3期。伴随着品牌带货主播地位的降级,受众角色也从原本的粉丝转变为了“萍水相逢”的顾客,为了完成团队与个人的绩效考核,他们不得不想方设法“讨好”顾客,满足顾客的各项需求。比如,做品牌运营的赵小阳说:“只要有人来买东西,主播就需要去安抚好消费者的心理,需要应对每个顾客的需求”;当过娱乐主播的姜姜告诉笔者:“以前直播时,粉丝总会把自己当偶像或者对象来对待,但是当了带货主播后,自己真的就是想方设法要去讨好他们,感觉自己就是个搞推销的”。可见,劳客关系的转变以及劳动者地位的降级会使主播对职业身份产生怀疑,职业认同感也随之大大降低。

在互联网匿名条件下,品牌带货主播同其他网络主播一样,随时会碰到被受众刁难的情况。春艳是一名新主播,来S公司之前她从未有过相关直播经历。在刚开始直播时,她会碰到一些故意刁难的网友,除了质疑产品质量外,有人会对她的容貌和身材进行调侃,甚至会在言语上进行性骚扰,她也因此产生了容貌焦虑,对自己的外形越来越不自信, “我原本是对外形挺自信才做主播的,现在我总是觉得自己很丑,很想去整容”。此外,品牌带货主播也是具有传播力的“公众人物”,因而他们也常常会被卷入互联网舆论事件当中。例如,2021年7~8月,整个品牌直播行业因“鸿星尔克捐款事件”出现了短暂的插曲,全网掀起“抵制洋货,支持国货”的浪潮。那段时间,楼小玲总会碰到网友的各种质疑,比如“你家捐款了吗?” “这是国货吗?”对此,她需要不断重复解释“我们家是国产的牌子,用的是纯正的新疆棉”。楼小玲还讲道:“那段时间我都郁闷死了,店铺的销量很差,即使再怎么解释,也有很多跟风捣乱的。”可见,面对互联网空间存在的各种未知情况,品牌带货主播在直播中也会遇到与非正规就业主播一样的极端情形,产生脆弱感和无助感也在所难免,正像陆蒙所说,“如果没有一颗强大的心脏,还是不要干主播了,主播还是得厚脸皮一点”。

(三)内忧外患:自我剥削的焦虑

在资本权力的操演下,“劳劳矛盾” “劳客矛盾”最终会演化为“自我矛盾”。为提高品牌带货主播的工作效果,S公司专门针对主播设置了五星等级制。上级会根据产品销量、敬业程度、网络口碑等内容对主播进行赋星,以此划分主播的品质、能力和技巧。等级制度的划分会无休止地对主播进行“比较、区分、排列、同化”(48)米歇尔·福柯:《规训与惩罚》,刘北成等译,生活·读书·新知三联书店,2012年,第212-220页。,在攀比心理以及“永恒的应许”(49)哈特穆特·罗萨:《新异化的诞生——社会加速批判理论大纲》,郑作彧译,上海人民出版社,2018年,第34-37页,第 28页。的驱使下,主播易出现自我剥削的情况。这种自我剥削主要表现为再技能化与过度劳动。

首先,就像上文所述,主播需要强化自己的“唯一性”以规避被淘汰的风险。为此,在去技能化和去人设化的培训模式和直播程式下,主播不得不对自己进行“再技能化”。一方面,在“加速社会”下事务量成长率系统地超过了科技加速率(50)哈特穆特·罗萨:《新异化的诞生——社会加速批判理论大纲》,郑作彧译,上海人民出版社,2018年,第34-37页,第 28页。,品牌带货主播除了每天4~6小时的直播外,还要参与前期的短视频拍摄、产品筛选以及后期的复盘工作,甚至还要充当直播间的机动人员,随时在主播、助播、中控等角色之间来回切换。这就意味着主播不仅要掌握推销能力、话术技巧,还要兼具其他技能。当工作期间的每时每刻都被高效利用时,工作量便会大大增加。另一方面,平台直播规则、品牌产品、网络热点瞬息万变,主播需要不断掌握新的直播规则,了解网络流行动态,熟悉品牌最新产品,以保证每次的直播效果。高冰就说:“我自己每天都会刷微博、抖音,看看最近有什么热点,在拍短视频或者直播时候可以用进去。”这种持续学习的“再技能化”本质上反映了加速状态下不断变化的社会情境、繁增的工作事务以及由此导致的主播的不安心理和焦虑情绪。在资本创制的物竞法则下,他们不断进行着升级游戏,主动成为“全能型主播”,成为资本攫取剩余价值的最佳劳动力。

其次,在“内忧外患”的竞争环境下,面对严峻的市场考验,许多主播出现了过度劳动的情况。一方面,带货直播不同于传统娱乐主播,直播中的每分每秒都牵动着金钱的流入,因此主播需要全程持续、高效地输出,在“提高音量”和“加快语速”的强硬要求下,嗓子沙哑、出血是常有的事;另一方面,轮班制下主播常需要白班夜班交替换岗工作,昼夜颠倒、作息混乱、熬夜失眠在所难免。春艳对此抱怨道:“上周每天晚上都要直播,这星期上早班和中班,所以我最近都出现了内分泌失调,我脸上长了很多痘痘。”此外,“过度劳动”有时也会成为一种“表演劳动”,主播需要在同事和上级面前营造出努力、上进、热爱工作的人设,以规避资本和市场的裁决,正如在中期述职大会上高冰所讲:“我有一次打了点滴还要回去上班,半夜下播之后再回去打点滴”。

综上,资本为加强对品牌带货主播的劳动控制,形成了一套适配于新型劳动形态的“物竞法则”,即通过同行比较、团队竞赛、升级游戏等方式强化劳动环境的不稳定性,以此提高主播的竞争意识。主播在劳资矛盾的掩盖下被驯化为自我奴役的“赚钱工具”。他们既要面对激烈的市场竞争,又要考虑未来的晋升发展,焦虑感、脆弱感、不安感陡增,他们依旧处于一种不稳定的状态。可见,“适者生存”已然不再适用于当下。当劳动幸存者在大浪淘沙中脱颖而出时,他们才会发现一切只是资本虚造的“生存游戏”。

五、适者何以生存:资本操演下的生存游戏

“明确的雇佣关系意味着某种安全协约的签订,这种协约可以预防未来发生的灾难”(51)基思·特斯特:《后现代性下的生命与多重时间》,李康译,上海文艺出版社,2020年,第162页。,而不明确的雇佣关系与缺失的社会保障常被学界视为“不稳定性”的根源。在这种缺乏安全感的状态下,频繁的流动与频增的焦虑在所难免,个人的未来也因此难以预见。然而,调研发现,即便是属于正规就业的品牌带货主播,他们的劳动环境仍然存在多变性、流动性和未知性,这表现为内部的强迫性换岗以及对外的自发性跳槽。面对频繁的流动以及迷茫的未来,他们难以形塑对主播职业的身份认同,“我是谁” “我希望我将来是谁”等自我概念难以清晰(52)吴海红:《“过更好的生活”:新生代流动女性的职业经历和自我建构——以皖中陶镇为个案》,《中国青年研究》2018年第 1期。,最终他们仍旧承受着各种“不稳定性”。

(一)强迫性流动:“不断地换岗,不断地适应”

随着S公司直播业务的日渐成熟,直播部门出现了更为细致的划分,这使得调岗、换部门成为内部常态。吕丽丽原本是抖音直播部门的运营。后来公司为了迎合市场趋势,专门开设了达人分销运营的板块,由于人手紧缺,吕丽丽被强制调到了新部门。刚熟悉直播业务的她不得不重新结识新的同事,学习新的业务。然而,因该部门业务尚在探索期,吕丽丽也只能靠自己摸着石头过河。做了两个月后,新业务琐事繁重,自己绩效又没达标,这让她难以适应,一度想要离职。

张鑫也同样遇到了这种内部流动。大四即将毕业时,张鑫来到S公司从事直播运营工作,毕业后他凭借出色的表现在公司留任。2021年6月,S公司决定依据品牌特性,对直播部门进行人事重组,原本负责成人服饰直播运营的他被调到了母婴产品岗。当时带货主播仍是母婴直播部门的稀缺职位,在上级的要求下,他不得不转为带货主播,一边学习直播的话术技巧,一边重新熟悉母婴产品。而后,由于公司再三的内部调整,张鑫又再次回到成人服饰部门,并担任带货主播。在公司的多次调动下,张鑫只能不断地适应新工作、新岗位,在一年半的时间里,张鑫已经换了四次岗。

从吕丽丽和张鑫的例子可以看出,随着数字劳动者准入门槛的降低,劳动者可以在各种去技能化的身份和职位之间来回流动,市场的标准、公司的需求代替个人的意愿成为他们选择岗位的强制性命令。然而,市场的变动是未知的,在强迫且频繁的流动下,即便有明确的劳动关系,包括品牌带货主播在内的数字劳动者依旧处于流动的不稳定状态。

(二)自发性跳槽:“一辈子干主播是不可能的事”

品牌带货主播作为新兴职业,即便将其纳入正规的社会保障体系,其依然存在各种不确定性。一方面,带货主播是互联网时代社会加速的产物,在新旧事物快速迭代的当下,这一新兴职业能保持多久的热度还尚不可知;另一方面,在大多数人眼里,品牌带货主播依旧是吃青春饭的职业,待青春容颜褪去,如果不进行转型,主播将失去市场竞争力。对此,大多数主播也心知肚明,做这一行并不是长久之计,一辈子干主播是不可能的事。面对这种“已知的未知”,许多主播产生了对未来的忧思。陆蒙告诉笔者,即便自己现在是部门里的头号主播,自己还是不会在公司待太久,原因在于:一是主播晋升空间有限,很难成为管理岗;二是相较于非合同制主播,品牌带货主播的薪资存在上限,达到一定阶段后底薪基本不会再有涨幅,而绩效则多依赖于销售情况,存在极大不确定性。面对职业的不确定性以及个人的晋升发展,她现在常会思考:自己要在这里干多久,要不要存到一定积蓄后再出去单干。这种尚存的不确定性和不安全感照见了脆弱不安的系统性特征(53)Berlant L.,Cruel Optimism,Durham,Duke Univ.Press,2011.。

面对未来的未知性,品牌带货主播出现了“自我去稳定化”(54)Millar K. M.,“The Precarious Present:Wageless Labor and Disrupted Life in Rio de Janeiro,Brazil,”Cultural Anthropology,Vol.29,No.1,2014.的现象。由于带货主播已成为当下各大品牌的“稀缺资源”,多数主播会通过频繁跳槽的方式,比对品牌的薪资,提升自己的底薪。张鑫曾告诉笔者:“反正现在很多地方在招主播,我干嘛要在一棵树上吊死,不想干了就换。”恰巧在撰写本篇论文时,笔者透过张鑫的朋友圈发现,他已经跳槽到其他公司担任带货主播。可见,即便是有了正式的劳动合同,品牌带货主播依旧保留了非正式就业主播的流动性特征。这种“自我去稳定化”现象自然预示了一定程度的“不稳定性”,他们仍置身于“不稳定劳动”的范畴内。

“风险社会下,未来与当下之间的协约已经被撕毁。”(55)基思·特斯特:《后现代性下的生命与多重时间》,李康译,上海文艺出版社,2020年,第162页。如今,即便是正规就业的劳动者,他们的未来依旧存在未知性与不稳定性。“适者”与“生存”不再是必然的因果关系,劳动者所做出的努力只是资本构建的一场名不副实的生存游戏。在这场游戏中,即便数字劳动者再如何努力、如何竞争、如何适应,他们的未来依旧是未知的、缺乏保障的。

六、结 语

要想回答“正规化是否是解决不稳定劳动的有效途径”,首先要明确非正规就业是否是导致劳动“不稳定性”的根源所在。回到制度本身,新自由主义经济全球化的浪潮催生了“弹性雇佣制度” (Flexible employment)。这种灵活用工的方式在适应市场和资本需求的同时,又加剧了劳动环境的不确定性,致使非正规就业劳动者出现“无保障”特征,并陷入“不稳定”的状态。(56)姚建华:《回归劳动:全球经济中不稳定的劳工》,社会科学文献出版社,2019年,第1-13页。换言之,由于全球市场的变动以及资本本性的需求,产生了一种去标准化的灵活用工方式,这种方式导致劳动者出现“去保障化”,并由此引发了一系列“不稳定”的症结。由此,“去劳动关系化” “去保障化”与“不稳定性”都是新自由主义发展下生产方式、劳动制度、就业形势变动所致的产物,因而非正规的劳动关系并不是导致“不稳定劳动”的直接因素,至少不是唯一的、最根本的因素。如果单纯把是否具有标准的劳动关系和正规的社会保障视为“不稳定劳动”的判断标准,似乎就把“不稳定性”框定在狭隘的劳动范畴下了。或者说,将“去保障化” “去劳动关系化”视为“不稳定劳动”的一种特征,更符合逻辑。据此,对原处于非正规就业的劳动者进行“再正规化”只能在一定程度上减少他们的“不稳定性”,但并不能从根源上解决他们的生存问题。

以品牌带货主播为例,品牌资本为开拓市场,将网络主播纳入正规就业渠道,从而衍生了品牌带货主播这一新型用工形态。品牌带货主播在获得标准化的劳动关系与权益保障的同时,仍面临着“不稳定”的风险。首先,他们所处的劳动环境依旧是多变的和未知的,他们既经历着公司内部的换岗流动,又需要时刻规避被淘汰的风险,由此他们仍时时处于紧绷、不安、脆弱的状态。与此同时,由于劳客地位的降级以及对就业前景的迷茫,他们往往会产生对主播职业的质疑,职业认同感和归属感大大降低,进而引发频繁的自发性跳槽。可见,即便是正规就业的数字劳动者,他们依旧存在“不稳定性”,他们的生存依旧是个问题,这是由数字劳动的本质特征以及互联网时代加速变动的社会情境所决定的。按照马斯洛的“需求层次理论 ” (Hierarchy of needs),当人还在为生存需求苦恼时,就会离自我实现(Self-actualization)的目标越来越远。(57)亚伯拉罕·马斯洛:《动机与人格(第3版)》,许金声等译,中国人民大学出版社,2012年,第8-30页。

“另类”一词含有“特殊”之意。学者丁未用“另类数字劳动”的概念区别于正常的数字劳动。(58)丁未:《遭遇“平台”:另类数字劳动与新权力装置》,《新闻与传播研究》2021年第10期。在此,笔者借用“另类”的前缀,试图用“另类不稳定劳动”的概念来概括这种区别于非正规就业的“不稳定劳动”。不管是传统的不稳定劳动还是“另类不稳定劳动”,劳动者都面临着劳动环境的多变性、流动性和未知性,并时刻伴随着心理的不安感、脆弱感与身份认同缺失感。它们的差别只在于是否具备标准化的劳动关系与社会保障。因此,我们可以将“另类不稳定劳动”视作不稳定劳动“不稳定性”程度的弱化。

综上,想要切实解决数字劳动者的劳动生存问题,单从传统的社会保障体系入手是远远不够的。面对数字时代频繁变动的社会情境,流动性和未知性已深深刻在数字劳动者的劳动基因中,成为数字劳动者的特有属性。因而我们必须从具体的行业情境和职业属性出发,在快速更迭的劳动时代下,了解每种数字职业的生存困境与主体需求,通过“具体问题具体分析”的方式来保证数字劳动者的稳定生存。