军人心理健康综合评估问卷的编制

张 亮,张千会,刘 菊,彭 李,周 蕾,杨 琳,傅莹莹,李 敏

400038 重庆,陆军军医大学医学心理系军事心理学教研室1;316000 福建 厦门,31616部队2;510515 广州,火箭军广州特勤疗养中心3;362100 福建 漳州,73159部队4

军人作为一个特殊的职业群体,平时承担抢险救灾、国际维和、平暴反恐等各项急难险重任务,战时面对伤残与死亡的直接威胁,各种心理问题的发生率高达7.1%[1]。研究表明特定的服役相关因素(如经历战斗、在某些特殊军种服役)可能增加个体的不健康行为和心理健康问题,甚至影响退役后的健康[2-3]。随着我国社会发展和军事斗争准备的不断深入,官兵的心理健康对国防安全的重要作用日益凸显,已成为关乎军人个体生活质量和军队整体战斗力生成的重要问题。

我军目前多使用症状自评量表[4](Symptom Checklist-90,SCL-90)、卡特尔人格因素问卷(Cattell’s 16 Personality Factor,16PF)、焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)、抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale,SDS)等对军人心理健康进行调查,关注的是心理障碍和症状的严重程度、病态人格等,局限于精神病理学视角,不适合正常人或心理症状较少者的心理健康评估;少数评价心理健康积极因素和保护因素的量表系统性不强,维度相对单一,在实际中的运用效果比较有限。随着积极心理学的发展,心理健康评价正在从单维、被动的疾病观向多维、主动的健康观发展[5]。单维、被动的疾病观追求零心理症状,多维、主动的健康观则是对心理健康全方位的建设与维护。美军心理健康评估工作起步较早,评估内容更贴近实战,评估理论、系统也更为完善、详尽[6]。美军认为,能够应对未来战争的军人不仅仅是没有疾病,还应该具备足够的心理效量、心理技能及出色完成任务所需要的心理资源。而多维、主动的健康观不仅关注心理症状,更关注与心理健康维护有关的优势与资源。通过培养军人个体的心理潜能,可以使心理服务从消极被动的“筛查治疗”模式向积极主动的“防治结合”模式转变,增强抗应激能力,减少心理疾病的发生。因此,编制多维心理健康评估问卷,进一步完善我军心理健康评价体系,将为全面建设与促进军人心理健康,提供重要的依据和参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象

2021年12月至2022年2月,采用整群方便法,在四川、西藏、陕西和福建抽取4个陆军基层部队共1 722名军人参与此次调查研究,回收有效问卷1 689份,有效率98.08%。其中1 638名官兵为男性,51名为女性;年龄18~58(24.92±5.75)岁;军龄1~41(5.61±5.94)年;人员类别:义务兵692例(41.0%),士官719例(42.6%),军官278例(16.5%);学历:高中中专及以下611例(36.2%),大专或本科1 050例(62.2%),研究生及以上28例(1.7%)。1 467人报告了家庭结构,单亲家庭134例(9.1%),双亲家庭1 288例(87.8%),其他45例(3.1%);1 218人报告了婚姻状况,已婚207例(17.0%),未婚1 005例(82.5%),其他6例(0.5%)。因在线测试在基层部队已广泛使用,本次调查结合基层实际情况采用了两种调查方式。其中,727人通过手机完成线上答题,962人填写纸质问卷完成答题。整个测评过程以连、排为单位,在专业人员的指导下统一进行,纸质问卷当场回收,限制线上答题时间,将答题时间过短或过长的样本进行筛除,以提高测评结果的准确性。本研究获陆军军医大学医学伦理委员会批准(2020第019-02)。

1.2 量表编制

1.2.1 理论构想 军人心理健康被军队认识首先是从单维消极心理健康状态开始的。张理义等[7]强调陆军心理健康的核心症状是适应;王云征等[8]认为军人心理健康由焦虑、抑郁、躯体化等一系列身心症状来判断;赖薇[9]定义军人心理健康状态是军人应对生活事件所呈现的消极症状,且这些症状是相对短期内的外在表现。随着认识的不断深入,军内学者开始关注积极心理健康状态。冯正直[10]认为军人心理健康是军人对军事环境及相互关系积极、高效、快乐的适应状态;乔红霞等[11]将军人心理健康定义为军人个体不断调整身心,维持与环境的良好关系,同时追求成熟、丰富、健全的心理品质的稳定心理状态。心理健康标准是心理健康概念的具体化[12],我军军人心理健康标准包括工作绩效、应变能力、人格、价值观、自制、情绪、自尊、友谊、军事技能等9个方面,体现了以军事绩效为目标的积极心理健康观。

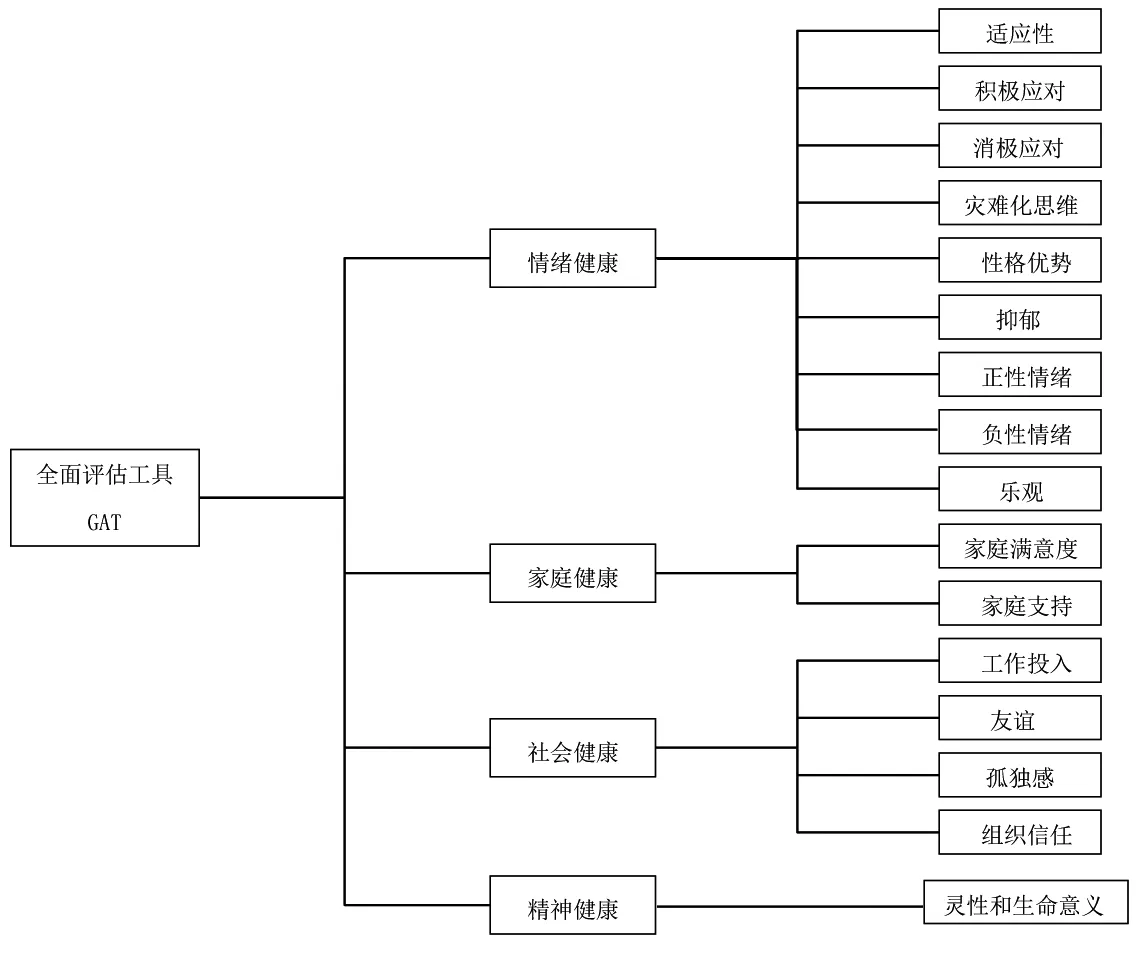

美国作为世界军事强国,其对军人心理健康的认识已经发展为两相统一的双维(消极和积极)结构心理状态[5],形成心理训练平战结合度较高、方法手段多样、保障对象全面、社会参与广泛、有较强针对性和操作性的完整体系[6]。2009年,美军提出“军队全维健康”(Tota Force Fitness,TFF)计划[13],它的对象包括军人个体、家庭和服役的组织,并在此基础上提出用于评价心理健康的军事需求-资源模型(Military Demand-Resource Model,MDR)[14]。随后,美国陆军开展综合健康计划[15],该计划认为军人心理健康包含精神、心理、社会、家庭4个指标,是多因素整体作用的结果,并开发全面评估工具(Global Assessment Tool,GAT)[16]用于军人心理健康的评估和维护。基于此,冯正直等[17]提出三维三阶模型,认为军人心理健康的实质是适应、平衡和发展三阶段动静态结合、不断进阶的过程;军人心理健康的内涵主要体现在军人与武器装备、军事作业环境的关系上,其功能是在“人-机-环”关系的和谐互动过程中将军人个体的军事作业效能最大化。由此可见,军人综合心理健康涉及军人个体、家庭及其服役的组织,是心理、情绪、行为综合的、最佳的状态;军人综合心理健康目标是整合和优化精神、情绪、行为的能力和产能,提升战斗人员绩效和增强其心理弹性[18]。GAT是美国顶尖心理学家为军队设计的自评式量表,评估军人情绪、家庭、社会和精神等方面的健康程度和适应状况,共包含16个因子105个题项,从相关文献可知GAT每个因子的题项均来自经典量表或改编自己公开发表的信效度较高的量表[19]。2009-2016年,GAT在美军测评超过520万人次,VIE等[20]使用探索性结构方程模型对GAT的信效度进行验证,结果表明GAT具有良好的因素效度、测量不变性、收敛效度和区分效度,是一种可靠的多维心理社会健康评估工具。因中美存在文化差异,GAT并不一定适合我军使用,并且问卷的具体条目无法获得。

因此,本课题组以MDR为理论基础,按照GAT的内容结构(图1)并结合我军军人心理健康特点,编制中国军人心理健康综合评估问卷,初始问卷包括16个维度:适应性、积极应对、消极应对,灾难化思维、性格优势、抑郁、正性情绪、负性情绪、乐观、家庭支持、家庭满意度、工作投入、孤独感、友谊、组织信任和生命意义。

图1 GAT的内容结构

1.2.2 建立题库 以16个维度为内容框架,参考军人心理健康能力量表[21]、简易应对方式问卷[22]、正性负性情绪量表(Positive and Negative Affect Scale,PANAS)[22]、领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale,PSSS)[22]、生命意义感量表 (the Meaning in Life Questionnaire,MLQ)[22]、UCLA孤独量表(UCLA Loneliness Scale)[22]、灾难化信念量表[23]、简易优势测试(the Brief Strengths Test)[24]、病人健康问卷抑郁量表(Patient Health Questionnaire-9,PHQ-9)[25]、生活取向量表修订版(the Revised Life Orientation Test,LOT-R)[26]、家庭满意度量表(the Family Satisfaction Scale)[27]、友伴关系质量量表(Friendship Quality Inventory,FQI)[28]、作战部队基层单位信任量表[29]等相关评估工具,梳理和归纳评价要点,经课题组讨论后形成军人心理健康综合评估问卷条目池。邀请两位有英语背景的心理学博士对英文来源的条目进行翻译和回译,保证翻译的准确性。题库的预期总量为最终题目量的2~3倍,实际编制了211题,部分题目设计为反向计分,以平衡作答偏差。

1.2.3 预测试 使用初始版本的军人心理健康综合评估问卷(211个项目)对939名官兵进行测试,获得有效样本935份,其中义务兵150名、士官524名,军官261名,年龄18~57(26.79±7.16)岁、军龄1~39(7.40±7.23)年。对预测试数据结果进行项目分析,包括将高分组和低分组的平均数差异进行显著性检验;计算211个项目与量表总分的相关系数。根据项目分析结果,删除区分度小于3的条目12个、题项与总分相关性小于0.4的条目63个。对余下136个条目做探索性因素分析,KMO系数为0.970,Bartlett球形检验卡方值为67 389.913(P<0.001),表明非常适合做因素分析。因素抽取采用主成分分析法,转轴方法选取最大变异法。经过多次逐步删题和尝试后,形成初步的探索性因素分析结果,共保留108个条目。

1.2.4 专家评价 采用目的抽样法,邀请在军事心理学、精神心理学和心理健康教育领域具有较深理论研究及实践经验的专家对问卷内容进行评定。参与函询的11名专家来自全国8个省(直辖市)的院校、基层部队和临床工作岗位,年龄(42.64±10.52)岁。其中高级职称5名,中级职称4名,正团级职务2名;研究生学历7名,本科学历4名。专家对维度和条目的重要程度进行评分,采用Likert 5级评分法,从“完全不重要”至“非常重要”依次赋值1~5分。专家函询问卷的回收率为100%,专家积极程度较高。专家的权威系数(Cr)为0.81,表示专家权威程度较高,结果可靠[30]。专家意见的肯德尔协调系数为0.170(P<0.001),说明专家意见一致性较好。所有维度的重要性评分均数为4.00~5.00分,变异系数为0~0.24;所有条目的重要性评分均数为3.73~5.00,变异系数为0~0.29。维度和条目筛选以重要性评分<3.50 分、变异系数>0.25(6个条目)和专家提出的意见为参考[31],由课题组集体讨论并结合专业实际进行修改。包括将题干较长理解有困难的性格优势因子有关条目剔除;将3个条目的语言通俗化,使官兵更容易理解,如“在工作中,我感到自己迸发出能量”改为“在工作中,我干劲十足”;考虑到军人家属优惠医疗政策的实施,增加了3个询问军队对家庭影响的条目,如“我坚信军队会照顾我的家庭”;对个别因子的条目进行修改或是合并,最终形成包含98个条目的军人心理健康综合评估预成问卷。

1.2.5 正式施测 采用整群抽样法在陆军基层部队开展问卷调查,使用的工具包括课题组前期研制的军人心理健康综合评估预成问卷、简明症状量表和一般情况调查表,测试时间20~30 min。测评人数至少为预成问卷最大条目数的5~10倍,以问卷收集20%的无效率计算出样本量至少为588~1 176人,实际测评1 722人。4周后,随机选择某连队进行重测,收集有效数据46份。简明症状量表(Brief Symptom Inventory-18,BSI-18)[32]是SCL-90的简化版本,包含躯体化症状、焦虑、抑郁3个因子,共计18个条目。另有471人完成总体满意度测试[24],包括5道题,考察被试对生活、工作、朋友、家庭、单位士气等5个方面的总体感受。该测试采用5点计分,“非常不满意”计1分,“非常满意”计5分,被试根据自己的实际情况进行打分。

1.3 统计学分析

纸质问卷数据手动录入Excel模板,并进行核查,确保数据录入准确无误;线上测评数据按照Excel或SPSS文件格式导出;将数据汇总为SPSS格式。运用SPSS 25.0和Amos 21.0软件对数据进行描述性统计分析、探索性因素分析、相关分析、t检验和验证性因素分析,P<0.05被认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 项目分析

计算每个条目与总分的相关性,除条目25(r=0.322)、条目96(r=0.378)与总分的相关系数<0.4,其余条目与总分的相关系数为0.407~0.751(P<0.001)。按照量表总分前27%和后27%分为高分组和低分组,计算高、低分组在每个条目上的临界值(即t值),结果为7.805~42.410(P<0.001),表明所有条目两组得分差异均达到了显著性水平。

2.2 效度分析

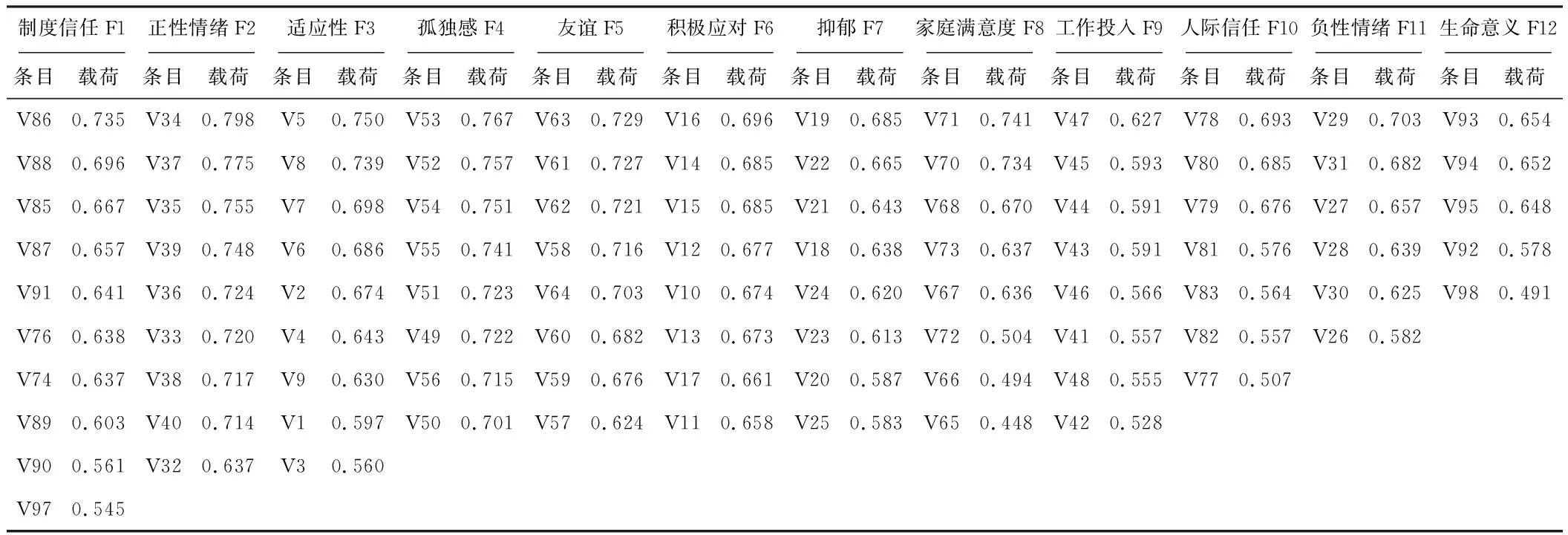

2.2.1 探索性因素分析 用SPSS 25.0软件随机个案样本功能将被试均分为A、B 两组。A组被试年龄为(24.89±8.63)岁,B组被试年龄为(25.20±6.07)岁,两组受试者在年龄上差异无统计学意义(P>0.05)。对A组数据进行Bartlett球形检验,χ2值为66 058.153,KMO值为0.972,P<0.001,说明样本适合进行因子分析。因素抽取选用主成分分析法,转轴法选取最大变异法。删除题项的标准为:在单个因素上的因子负荷值<0.4;在两个或两个以上因素上的负荷>0.4、条目的因子归属与理论构想不一致且无法解释;所在因素包含的题目总数小于3个。每次删除1题,多次探索,经过4次探索性因素分析后得到因素负荷表(表1)和因素分析陡坡图(图2)。因素分析后陡坡图显示,前12个因素特征值变异量图形由高至低的下降趋势较为明显,从第13个因素以后特征值下降趋缓,图形变为平坦状,因此该问卷适宜保留12个因素。

表1 军人心理健康综合评估问卷因素负荷矩阵

图2 因素陡坡图

依据因子的内容和含义,对各因子命名如下。F1:制度信任,是从个体对军队福利政策、价值观、制度的看法来考察;F2:正性情绪,是从个体最近2周内所体验到精力旺盛、全神贯注、快乐等积极情绪的强度来考察;F3:适应性,指的是个体对军队生活、军事训练及应对突发事件的适应能力;F4:孤独感,是从个体对社会交往的渴望和现实中人际交往的差距来考察;F5:友谊,是从个体与朋友之间的陪伴、互帮互助的频率来考察;F6:积极应对,是从个体面对困难挫折时采取积极应对方式的能力来考察;F7:抑郁,是从个体最近2周内所体验到的失去兴趣、乏力、沮丧等抑郁症状的强度来考察;F8:家庭满意度,指个体对家庭关系、与家人相处的满意程度;F9:工作投入,是从个体的工作活力、专注程度和对工作意义的认识来考察;F10:人际信任,是从个体与战友的工作配合、互动氛围来考察;F11:负性情绪,是从个体最近2周内所体验到的困惑、痛苦的情绪强度来考察;F12:生命意义,是从个体对人生目标、意义的认识以及自身与周围世界的联系感来考察。12个因子反映了情绪、家庭、社会、精神4个方面对军人心理健康的影响,所有因子方差累计贡献率为65.19%。

在12个因子总分的基础上,再次进行因素分析,提取特征值大于1的2个主成分,得到高阶模型,方差累计贡献率为64.02%。依据项目聚合情况,将两个高阶因子分别命名为积极心理社会能力(包括因子适应性、积极应对、正性情绪、工作投入、友谊、家庭满意度、制度信任、人际信任和生命意义)、消极心理社会能力(包括因子抑郁、负性情绪和孤独感),因子载荷见表2。

表2 高阶模型旋转因子负荷

2.2.2 验证性因素分析 为了探讨CMHA的结构效度,进行验证性因素分析。有研究者建议在运用结构方程模型进行验证性因素分析时,如果变量服从正态分布,样本容量与自由参数比值要达到 5∶1[33]。按此要求,CMHA具有94个题目、12个因素、所需样本数量巨大,而以如此巨大的样本量来拟合模型时,绝大多数模型会被拒绝。为了避免这种两难的处境,学界普遍使用项目打包(item parceling)法(即将若干题目按一定规则组合起来作为潜变量的一个标志变量),本研究根据吴艳、温忠麟[34]的建议使用因子平衡法对B组数据进行打包。首先对测量某个因子的具体条目进行探索性因素分析,然后根据题目对第1个因素中载荷量的大小进行排序,将载荷最大和最小的一些题目分到第1组,载荷次大和次小的一些题目分到第2组,而中间的题目则作为第3组,3组题目数量大致相等。最后,将每组所有题目的得分累加起来作为1个标志变量,除生命意义因子(包含5个条目)打包成2个标志变量,其余11个因子(包含6~10个条目)均打包成3个标志变量,累计产生35个标志变量。按照CMHA的理论构建模型设定相应的路径,建立12个因素的一阶相关模型。结果显示,χ2/df=2.380<3,近似均方根误差(root mean square error of approximation,RMSEA)为0.041,小于0.05,塔克刘易斯指数(Tucker-Lewis index,TLI)、比较拟合指数(comparative fit index,CFI)、增值拟合指数(incremental fit index,IFI)、拟合优度指数(goodness of fit index,GFI)分别为0.970、0.975、0.975和0.926,均大于0.9。因此,根据以上指标可判断本问卷和12个因子的理论模型拟合较好,各项拟合指数比较理想。

2.2.3 校标关联效度 用总体满意度测试和简明症状量表BSI-18作为校标工具,发现积极心理社会能力总分与总体满意度得分呈中等强度正相关(r=0.718,P<0.01),各因子分与BSI-18总分呈负相关(r=-0.469~-0.312,P<0.01);消极心理社会能力总分与总体满意度得分呈中等强度负相关(r=-0.638,P<0.01),各因子分与BSI-18总分呈正相关(r=0.560~0.648,P<0.01),说明问卷校标效度良好。各因子与BSI-18总分的相关系数见表3。

表3 军人心理健康综合评估问卷各因子与BSI-18的相关分析(n=1 689)

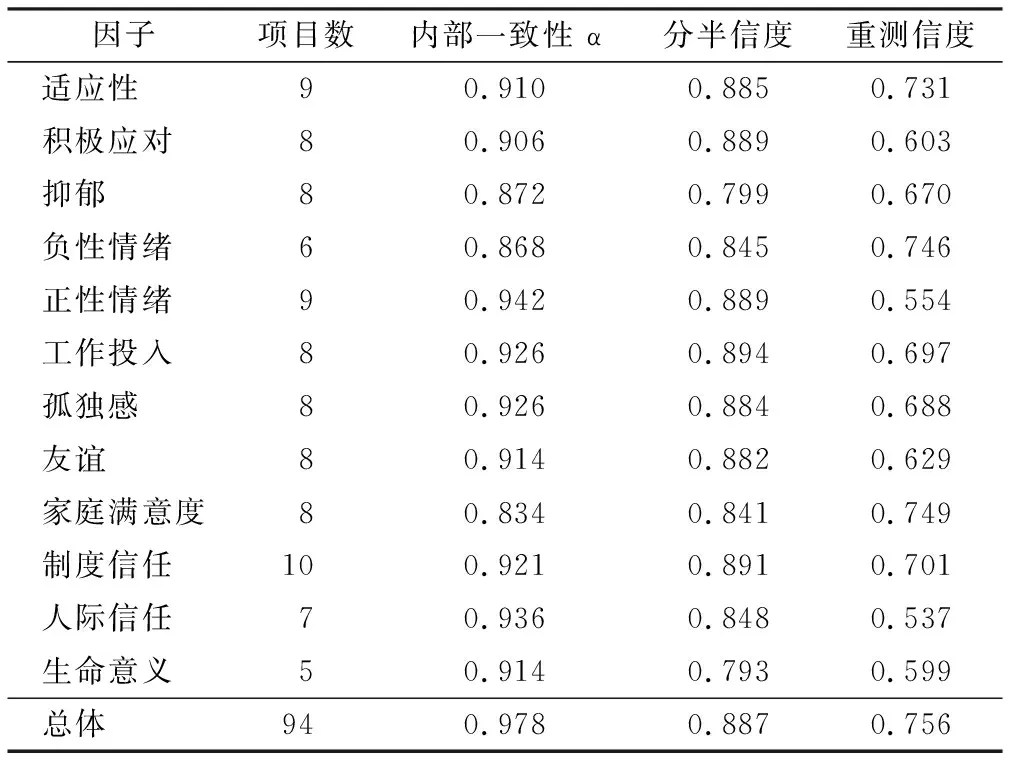

2.3 信度分析

采用全体被试数据计算量表的内部一致性系数(Cronbach’α)和分半信度。46人参与重测,计算重测信度。结果显示,军人心理健康综合评估问卷具有较高的内部一致性、分半信度和重测信度,见表4。

表4 量表的信度分析结果(n=1 689)

3 讨论

本研究按照理论与实证相结合的原则,在军事需求-资源模型的基础上,遵循心理测量学要求,研制军人心理健康综合评估问卷。主要目的在于全面、有效地评价我国军人心理活动的健康程度和适应状况,了解军人个体的心理优势与资源,为制订有针对性的干预策略和实施针对性的促进心理健康的教育培训提供依据,具有较强的现实意义。本研究使用探索性因素分析和验证性因素分析对问卷的信度和效度做出了交叉验证。首先对A组数据进行探索性因素分析找出问卷可能的因素结构,再用B组数据进行验证性因素分析去验证结构模型,保证了问卷所测特质的确定性、稳定性和可靠性。

在理论建构阶段,按照GAT的内容结构结合我国军人心理健康特点确定了初始问卷的16个因子,编制211个条目。初始问卷编制到预成问卷形成主要经历了3个步骤。第1步进行预测试,通过项目分析、探索性因素分析对条目和维度进行初步筛选,保留12个因子108个条目(其中消极应对、灾难化思维、乐观3个因子因条目与总分相关系数过低或剩余条目数小于3被删除,家庭支持和家庭满意度合并为1个因子)。第2步,邀请11名专家对维度和条目进行评价,评价结果显示,除3个条目(询问性格优势)重要性均分小于4,其余条目和维度的评分均≥4(介于重要到非常重要之间)。第3步,课题组成员以专家评价结果为重要参考、结合预测试时官兵反馈意见对问卷进行集中讨论和修改,形成98个条目的预成问卷。整个过程从理论出发,结合数据结果和专家评价,保证了量表的内容效度。

施测后,根据探索性因素分析结果删除4个条目,问卷最终保留94个条目,12个因子。除组织信任因子的条目分成制度信任和人际信任[29]外,其余因子结构与理论假设保持一致,这证明原理论构想具有很大的合理性。在12因素一阶相关模型的基础上,对问卷的高阶结构进行探索,得到积极心理社会能力和消极心理社会能力的双因素结构,方差累计贡献率为64.02%。该量表在军人群体中的初步应用表明,CMHA问卷的Cronbach’a系数为0.978,各因子为0.834~0.942;重测信度为0.756,各因子为0.537~0.749,均达到P<0.01的显著性水平;分半信度在0.793~0.894。积极心理社会能力与总体满意度得分正相关,各因子分与BSI-18总分负相关;消极心理社会能力与总体满意度得分负相关,各因子分与BSI-18总分正相关,皆具有统计学意义(P<0.01)。因此,本问卷具有良好的信度和效度。

本问卷94个条目评估内容包含军人个体、家庭及服役的组织,涉及训练、工作、生活、家庭等方面,贴近官兵实际,是第一个基于积极心理学视角的军人全维心理健康评估工具,具有较好的应用价值。研究结果发现,反映积极心理社会能力(如适应性、积极应对)的因素与反映消极心理社会能力(如抑郁、孤独感)的因素呈负相关。积极心理社会能力高的军人适应性好,遇到困难和挫折通常采用积极的应对方式,报告更多的积极情绪;他们往往信任战友和组织,觉得自己属于军队,在工作中找到意义,服役时较少感到孤独或沮丧,不易产生心理问题。消极心理社会能力高的军人适应性较差,遇到困难和挫折缺少有效的应对方法,报告更多的消极情绪;他们往往感到孤独,对战友和军队感到疏远和不信任,缺少意义感、价值感,表现出更多的抑郁症状。家庭的情感联络和支持是军人心理健康的重要影响因素[35],本研究发现军人家庭满意度与制度信任、人际信任和工作投入均正相关(r=0.574、0.536、0.500,P<0.01),提示提高军人对家庭的满意度可以增强军队的士气与凝聚力,使军人更加高效的工作。

本研究纳入的研究对象仅包含陆军基层部队官兵,且男女性别比例差距较大;在计算重测信度时,纳入样本数量较小,有待进一步完善。