中国传统玉文化的探讨

白峰,郭颖,2,周彦

1.中国地质大学(北京)珠宝学院,北京 100083 2.中国地质大学(北京)自然文化研究院,北京 100083

前言

玉文化是中国传统文化的核心代表,是融物质文化、精神文化、科技文化于一体的民族文化,深深地扎根于我们华夏民族的文化之中,成为中国传统的代表性文化之一。在中华文明史上,玉文化占有十分重要的地位,被誉为中华文明的基石,中国文化大树的根。在这漫长的岁月中,玉文化具有旺盛的生命力,能为不同文化、不同民族和不同时期的人们所接受,可见其魅力所在。中国玉文化是以具体器物为载体,同时承载了历史、人文、艺术、审美以及上到社会形态的特殊文化,可以体现特定时期的社会思想意识形态,人们的审美取向、宗教信仰,甚至于该时期的社会生产力发展水平。中国具有五千年的文明史,然而中国的玉文化却已传承了万年之久,是中华文化宝库中持续不断的代表性传统文化,而且随着中华民族的伟大复兴,其生命力越来越旺盛。

在中国地质大学(北京)宝石及材料工艺学专业的基础课《中国玉器概论》课程中,蕴含着丰富的中国传统玉文化的知识。在现代高等教育背景下,在课程中引入思政教育是教育改革的重大举措,是提高学生思想政治素质和立德树人的重要手段,也是提升文化自信的重要途经。在教学中,不仅可以传授给学生玉器专业知识,还可以传承和弘扬中国优秀的玉文化,在德育上培养学生高尚的品格,提高学生的文化自信并激发爱国主义情怀。

1 玉文化在中国传统文化中博大精深

1.1 玉文化中蕴含着中国古代政治经济文化

在古代,玉器成为统治阶级专门享有的器物,并赋予了特殊的意义,作为政治等级制度的规范,成为权力和地位的象征。它所承载的文化无疑体现了古代政治等级制度和经济的发展。如周代的“六瑞”—王执镇圭、公执桓圭、侯执信圭、伯执躬圭、子执谷璧、男执蒲璧,就明确地规定了以玉器的形制和尺寸来区分不同的政治身份和地位。秦以后,玉玺成了君权的象征。以玉为玺的制度,一直沿袭到清代,乾隆皇帝的宝玺,大多为玉制。和玉玺一样,玉带也有级别规定,唐代就明确规定了官员用玉带的制度。《新唐书·銙车服志》中记载了“以紫为三品之服,金玉带銙十三;绯为四品之服,金带銙十一;浅绯为五品之服,金带銙十……”;据宋程大昌《演繁露》中记载:“唐制五品以上皆金带,至三品则兼玉带”;《左传》中也明确说:“匹夫无罪,怀璧其罪”。可见,从原始社会以来,某些玉器一直是作为政治等级制度的重要标志器物,它们所传承的玉文化代表着古代政治等级制度的文化意义。

玉器的经济价值是不言而喻的。玉器作为财富的象征,早在原始社会的良渚文化、红山文化中就有表现— 大型的墓葬中,作为陪葬的玉器就有几十件甚至上百件,可见墓主是有权有势、财富万贯的首领。到奴隶社会,这种现象更加明显,著名的安阳殷墟妇好墓、江西新干大墓等商代贵族和方国墓葬中,葬玉更是丰富,表明大的奴隶主贵族拥有着贵重的玉器。到汉代,葬玉之风更加兴盛,著名的金缕玉衣、银缕玉衣、铜缕玉衣就出现在此时。到了明清以后,买卖交易玉器商品已成为一种行业,玉器所承载的玉文化很大程度上代表着经济地位文化。

1.2 玉文化中蕴含着人的道德规范

道德内涵是中国传统玉文化的重要内容,是当代大学生在思想道德方面最应传承和弘扬的优秀文化。玉文化从产生之时,就被赋予了道德观,进行了人格化。玉的道德内涵在西周初年就已产生,从那时起,发展了一整套用玉道德观,用以规范人们的行为。在春秋早期,政治家管仲便提出玉有“九德”,即“温润以泽,仁也;邻以理者,智也;坚而不蹙,义也;廉而不刿,行也;鲜而不垢,洁也;折而不挠,勇也;瑕适皆见,精也;藏华光泽并能而不相陵,容也;叩之,其声清团彻远,纯而不杀,辞也”。“仁、智、义、行、洁、勇、精、容、辞”九字,几乎涵盖了“玉”的所有特性特质。春秋晚期儒家宗师孔子创立儒家学说以后,将玉德理念化、系统化,并把玉德的观点推向高潮,儒家将人的品德与和田玉的自然特征相对应,提倡以玉德规范人们的社会行为。孔子提出玉的“十一德”:“玉,温润而泽,仁也;缜密以栗,知也;廉而不刿,义也;垂之如坠,礼也;叩之,其声清越以长,其终诎然,乐也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁达,信也;气如白虹,天也;精神贯于山川,地也;圭璋特达,德也;天下莫不贵者,道也。”孔子把君子与玉紧密地联系起来,君子比德于玉,要求君子要像玉一样具备十一德;《礼记·玉藻》也记载:“古之君子必佩玉,君子佩玉,君子无故,玉不去身”。君子佩玉说明玉是君子的化身,君子要佩玉,君子无故玉不去身,时刻提醒君子要像玉一样有德。孔子的“玉德说”受到了当时统治阶级以及民众的认可,成功将玉的天然品质和人的品德融合而思想理念化,从而促进了玉文化的发展。

到了东汉时期,许慎在其《说文解字》书中对玉进行了诠释,继承了孔子的玉德观,并适应时代潮流,对孔子的“十一德”进行高度概括和精炼,提出玉有“五德”:“玉,石之美者,有五德:润泽以温,仁之方也;鳃理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠而折,勇之方也;锐廉而不忮,絜之方也”。这不仅说明了玉与人的品行密切相关,而且“仁、义、智、勇、絜”体现了和田玉的典型物理特征,这种“抽绎玉之属性,赋以哲学思想而道德化”的观念被全社会所接受,成为我国玉器经久不衰的精神支柱。

中华民族对玉的偏爱、宣传、推崇,又被思想家理念化后,具有顽强的生命力。玉的道德化和人格化,广泛被民众所接受,是玉器长盛不衰的一个重要原因,也是玉文化的精髓所在,是我们当代教育对传统优秀文化传承的最好典范。

1.3 玉文化蕴含着中国的礼仪文化

礼仪功能一直占据中国玉器功能的主流,承载的玉文化传承着中国传统的礼仪文化。早在五千年前中国刚跨入文明门槛时,玉器的礼仪功能就已表现出来。良渚文化成组的玉璧、龙山文化的人面纹玉铲、二里头文化中的牙璋,都是纯粹的礼仪用器。在稍晚的时代,一些玉兵器也作为仪仗用器。周代的六器“以苍璧礼天、以黄琮礼地、以青圭礼东方、以赤璋礼南方、以白琥礼西方、以玄璜礼北方”,用六种不同形制的玉器来祭礼天地四方;周代有名的“六瑞”,既是政治等级制度的标志,又是礼制的具体体现。六器和六瑞是封建社会礼仪用玉的主干。直到元代,皇宫举行祭祀大典时,还用了六器—苍璧、黄琮、青圭、赤璋、白琥、玄璜。明代帝王陵十三陵中也出土有圭等礼器。

1.4 玉文化蕴含着原始宗教—图腾文化

新石器时代的原始宗教中,玉器成为沟通神和人的法器。由于当时生产力水平低下,人们征服自然和疾病的能力很弱,对自然界许多怪现象无法理解。于是对自然界许多现象和生与死有了超越人生、社会和自然的理解,产生了崇拜祖先的图腾文化,如崇拜母性的女性崇拜,崇拜生育的生殖崇拜等。红山文化中的玉龙和龙玦就是该部落的图腾形象;良渚文化中的玉琮及神人骑兽图案,也属于部落图腾。图腾文化是玉文化中原始宗教文化的重要体现。中国原始社会的巫术崇拜发展的巫玉阶段就是这个时期玉文化的重要特点。

1.5 玉文化蕴含着吉祥文化

玉器中吉祥语的出现,说明了玉文化中出现了象征祥瑞、祈福的文化涵义。如汉代的“宜子孙、长乐、益寿、延年”吉祥语玉璧,都是祈求健康长寿、福寿万年的文化意义。汉代玉器作品中常见的辟邪类器物如玉刚卯、玉严卯,刚卯四面刻铭文34 字文:“正月刚卯既央,灵殳四方,赤青白黄,四色是当,帝命祝融,以教夔龙,庶蠖刚瘅,莫我敢当”;严卯刻铭文32 字文:“疾日严卯,帝令夔化,慎尔国伏,伏兹灵殳,既正既直,既觚既方,庶疫刚瘅,莫我敢当”。从铭文可以看出,刚卯、严卯是用于驱疫逐鬼的辟邪用玉。汉代时用玉做翁仲,作为辟邪压胜用,以保平安。还有玉司南佩是被当作辟邪器物来佩戴的。表明万事如意、事事如意、吉祥如意等寓意的玉器逐渐丰富起来,后成为了道教驱邪压胜的法器。玉文化中的以祈福避祸、保平安为主的吉祥文化一直延续至今。作为佩饰类的人物形象如观音、佛、寿星、仙人等极富有吉祥寓意的福禄寿玉件,无不传承着吉祥如意、多福多寿的文化意义。在中国的文字中,也有很多古代劳动人民创造出来与玉有关的字,多表示美好、崇高的意思,如珣、玕、琪、琳、琅、瑶、琨、璞、琼、玖等。在成语中,有冰清玉洁、冰肌玉骨、粉妆玉琢、金枝玉叶、美如冠玉、珠圆玉润、亭亭玉立、琼楼玉宇、金玉良言、玉树临风、化干戈为玉帛、宁为玉碎等用来表达高尚、美丽、圣洁、宝贵、吉祥、美好的文化意义。

1.6 博大精深的玉文化

中国玉文化所蕴含的文化涵义不只体现在以上几个方面,而是集中体现了中华民族的审美情趣、道德观念、文化内涵和东方艺术,具有鲜明的民族特色和悠久的历史积淀,是其他任何文化都无法比拟的。它融进了各种礼制内容、伦理道德、财富象征、宗教图腾崇拜……这些都折射出中华民族喜玉、爱玉的心理。

2 玉文化是对中国儒释道文化的最好诠释

2.1 玉文化诠释了儒家的“里仁为美”与“中和” 的思想

儒家学派在依据周代礼制的基础上,建立起以“仁学”为核心的儒家思想体系。由于思想根髓在于周代时期的封建周礼,孔子的思想深处深深受到封建礼制的影响。儒家思想以“礼”为源,更多的是在社会美学和人格美学的领域展开讨论。子曰:“质胜文则野(纯素质朴),文胜质则史(虚华无实),文质彬彬,然后君子”。儒家思想顾及事物内外二者之间的关系,承认事物的内在美与外在美具有不同的审美态势,但又存在一定的因果关系,提出了“文”和“质”的统一说,即“文质彬彬”。孟子将孔子的“里仁为美”和“美善统一”概括为“中和”思想。荀子将孔子美学定义为人的自然本性与社会本性相统一。美不仅仅是外在所表现出来的形象之美,更多的是一种道德风范和人格魅力,其实质是对中和思想的进一步发展。“中”为方式及过程,“和”为目的与境界。如玉文化中的玉德、君子佩玉、礼仪玉等文化所表现的主要为儒家的思想文化。

2.2 玉文化诠释了道家的朴素美和“真”与“善” 思想

道家学派思想的根髓源于中国原始社会时期人类对自然的绝对崇拜,是在原始社会人类对自然的理解上的进一步演化,追求的是纯自然的精神世界,认为美是自然之文。道家对“质”的审美价值强调到绝对化的地步。《老子·十九章》载:“见素抱朴”,朴是老子关于“质”之美最基本的观念。《说文解字》载:“朴,木素也”,即未雕之木料。《老子·十五章》中,老子也称圣人为“敦兮其若朴”;《老子·二十八章》载“知其荣,守其辱,而使常德乃足,复归于朴”。老子追求的审美就是真、善与自然,这是道家的最高审美态势:追求回归自然,返璞归真,通过物我两忘、与道合一来强调美与真的一致性。如玉文化中辟邪玉器、神仙故事等题材所表现的文化就属于道家文化的思想。而体现儒道共存的玉器包括丧葬玉、祭祀玉、吉祥文字玉等。

2.3 玉文化诠释了佛教的世俗化和生活化思想

佛教在玉文化领域的贡献和影响不如儒道两家深厚,佛教虽在东汉传入中国,但并未对当时的玉文化领域产生太大影响。佛教为了弘扬和发展,顺应中国人崇尚玉石的观念,开始采用玉石材料雕刻佛教题材,如观音、莲花等,以求得与中国崇尚的传统玉文化融合,开辟了佛教在玉文化中的传播途径,即世俗化和生活化。佛教的盛行使其在玉文化领域同中国儒道两家展开碰撞,然而这些在用法上和思想观念上的冲突对各自的影响都是相互的,同时也是一个接受与融合的过程。佛教玉器的兴盛在一定程度上抑制了儒道两家玉器的发展,但是它推动了中国玉文化向生活化发展的进程,也在装饰纹饰和玉器选材方面为中国玉文化的发展提供了新的线索。如玉器中的玉造佛像、植物花卉纹饰及佛教器物等题材都属于佛教文化的代表;道佛融合的题材有如意等。

2.4 玉文化诠释儒释道三教合一思想文化

在唐代形成了相对稳定的三教融合局面,从而在人们的心中形成了以禅宗修心(释)、儒家治世(儒)、以道保命(道)为宗旨的三教信仰方式,这一方式一直流传至今。自宋代开始,由于社会开放程度的提高和市井文化的发展,中国玉文化由“王玉”阶段向“民玉”阶段迈进,在新美学引导下的玉文化,由艺术功能和美学鉴赏功能淡化了它原有的宗教功能和政治功能,儒家的政治思想和比德于玉的佩玉理念、佛教和道教的宗教思想也逐渐淡化。

儒释道融合的玉器题材如持荷童子玉器,寓意连生贵子,佩在身上,以祈早生贵子。儒教孝道主张“不孝有三,无后为大”,这种以佛教传说为题材的民间用玉的出现,从实践的方式缓解了佛家“出世”思想和儒家“孝道”之间的冲突。儒教孝道不仅体现着道教的吉祥文化思想,也逐渐出现了佛教元素,这说明了道佛两家相互渗透和相互接纳。以佛教典故人物形象为装饰主体,赋予道家吉祥祈福思想,终为完成儒家礼制下的伦理纲常,这一玉器形式的出现证明了儒释道三教思想的融合。

3 玉文化的传承形式

旧石器时代晚期玉器的出现,说明在一万多年前的中国大地上已经出现了玉、石共用的年代。就是在这个漫长的过程中,人们发现了玉的特性—温润细腻的质地和坚韧耐久的品质。经过先人们的不断筛选,最终把玉从以石为主的材质中剥离出来,成为一种珍贵的材质并制作出特定的器具,赋予特定的文化涵义,永远地流传下来,为后世留下了光辉灿烂、瑰丽无比的玉文化。玉文化的传承是通过玉器的材质、形制、纹饰、琢工等具体形式综合传承的。这些深厚的文化积淀是中国珍贵的文化遗产,表明了中国传统文化的博大精深。

3.1 玉材传承着玉文化

中国玉文化传承的物质载体是“玉”,从玉材料的发展角度来看,无论是原始社会时期使用的简单石材,还是到后来逐渐丰富起来的玛瑙、翡翠、青金石等材料,都应该从属于中国玉文化的“玉”,中国玉文化的载体不应该仅仅局限于以和田玉为材质的器物文化。玉器的材质是玉文化传承的一个很重要的方面,玉材的种类、质量,直接反映了古代人们对玉器材料的认识、开发和利用情况,是人们智慧在玉文化方面的具体体现。

新石器时代阶段玉材的使用特点是玉、石不分,且以本地产的玉石或彩石作为玉器材料。主要的代表遗址有红山文化、良渚文化、马家浜文化、龙山文化、大溪文化、石峁文化、台湾的卑南文化等。主要的材质有石英岩、透闪石、蛇纹石、砾石、页岩等。这些材料均为就地取材,反映当时生产力水平极低,人们不可能到外地去开发和索取玉料,只能在当地很小的地域范围寻找和开发利用玉料资源,因而原始社会的玉器材料具有地域特征。

最迟到商代,玉材的使用情况发生了重大变化。在各种玉材中,和田玉无论在质地还是颜色上,都是其它彩石所无法比拟的,并且和田玉产量少,其极品羊脂白玉更是弥足珍贵。所以自从和田玉进入内地后,不但渐渐排挤了彩石,在各种玉石中也惟我独尊,成为当时皇宫贵族争相赏玩的权力地位象征物。而从周代开始,儒家把玉文化从理念上升为德行化、人格化的思想,这是把和田玉的特质与人的德行品质联系起来的重要体现,也是封建社会用玉、治玉、赏玉千古不移的准则。据安阳殷墟妇好墓、江西新干商代大墓等处出土玉器可知,这些遗址的玉器材料已有相当一部分与新疆的和田玉相同。

汉代到明代玉材是以和田玉为主,民间开发有独山玉、岫玉、绿松石等。和田玉一枝独秀的地位一直延续到清代,乾隆皇帝不惜巨资从新疆购进大量和田玉到内地琢制玉器,如现藏于故宫乐寿堂的“大禹治水图”玉山子就是清代著名的玉器珍品。到清末,翡翠涌入中国,渐渐占据了垄断地位,但和田玉所承载的文化却一直是中国玉文化的核心。

和田玉承载了中国传统厚重的文化积淀,是古人尤其是皇家用玉的重要罕物,是古人君子佩玉和传统玉文化的主要载体。现代玉材的种类丰富,品种繁多。翡翠占据了玉石之王的地位,与和田玉及其成分相同的软玉类(如青海软玉、俄罗斯软玉等)仍然是现代玉器重要的珍贵材料。现代玉料百花齐放、百家争鸣的多样化态势,无疑提高了矿产资源的利用率和经济效益,也是现代玉文化继承和发扬的重要载体。

3.2 玉器的形制传承着玉文化

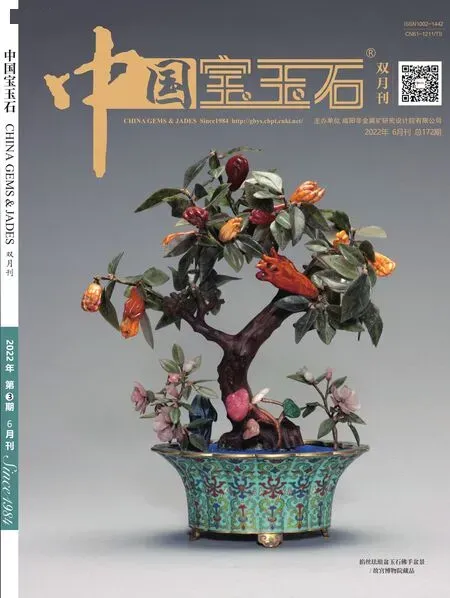

随着文化与思想观念的变化,中国古代玉器形制也不断地变化与发展,反映了古代先民们的生产力水平和审美观念的发展,是玉文化发展中不可缺少的一部分。玉器的形制和使用在奴隶社会和封建社会,都有相当严格的规范。在各个历史时期,生产力和技术的进步、经济的发展都会对玉器形制产生影响,不同的历史时期会有不同类型的玉器出现和消失。古玉器的形制可分为生产工具、兵器、礼仪玉、葬玉、佩饰玉、陈设玉、实用玉等。玉质生产工具和兵器,大多是由具有实际用途的生产工具和兵器的形制发展而来的,传承着中国古代时期的农耕文化和战争文化,如凿、斧、戈、剑、刀、钺、戚等,后来大多演变为礼仪玉;礼仪玉用于祭祀、宗教活动,一直占中国玉器的主流,表示社会等级和仪仗的文化,包括祭祀用的“六器”,宗教图腾中的玉龙、玉玦等;葬玉,即随葬用的玉器,也称为冥器,传承着丧葬文化,汉代是葬玉的一个高潮,葬玉形式完备,有玉衣、九窍玉、玉握等;佩饰玉用于佩带,种类颇多,有头饰、项饰、手饰和组佩等,传承着佩玉文化;陈设玉用于房间摆设,有玉山子、玉瑞兽、玉人、玉容器(如鼎、彝、熏、炉)等;实用玉作为日常使用,有器皿、文房用具等。陈设玉和实用玉传承着宗教信仰、平安避祸及福寿吉祥的文化。

3.3 玉器的纹饰传承着玉文化

玉器上雕琢的各种纹饰,或朴实无华,或精雕细琢;或简单几刀的简练勾划,或繁缛到无以复加,是玉文化传承最具动感和灵魂的元素之一。不同历史时期的纹饰,在其雕刻技法、构图、表现的主题等方面,常常有很大的差别,直接反映了不同历史时期生产力发展水平和人们对艺术审美的追求。纹饰有几何纹饰、动物纹饰、人物纹饰、植物花卉纹饰和组合纹饰等。这些纹饰传承着玉文化中的多方面文化元素,在玉文化的载体中占有重要的地位,并随着时代的发展而不断演变。如新石器时代及商周时期的饕餮纹、龙纹,传承着图腾文化;唐代的缠枝花卉、莲花纹饰和人物飞天等,传承着佛教文化等。

3.4 玉器的琢工传承着玉文化

“玉不琢,不成器”,作为三字经中的名言,同样传承了优秀的玉文化精神。琢玉技法的千变万化,反映了古代劳动人民的聪明才智。随着生产力的发展,玉器的雕琢技术也不断发展,每种技法都反映了不同时期人民对玉器的雕琢和设计水平。这些智慧的结晶,为玉文化的传承奠定了坚实的工艺基础。中国制作玉器历史悠久,各时代的琢玉工艺水平不同,从原始粗糙加工到现在精密细致的制作,是一个长期的发展过程;同时,制作玉器的工具也不断发展,致使加工出来的玉器工艺水平不断提高。所以,一件玉器的加工工艺传承着中国制玉工艺发展的文化内涵。新石器时代打制磨制、商代的“双勾线”、周代的“斜刻”、汉代的“汉八刀”,宋元时代的多层次镂空、明清以后的巧雕和镂空、浮雕等,这些不同时期琢工技术的进步使玉文化不断向前发展。

4 结论

代表中国“东方艺术”的中国玉器,经过万年的发展演化,熠熠生辉。玉文化已深深地融合在中国传统文化与礼俗之中,并打上了与政治、宗教、伦理、道德、风尚、习俗、艺术、审美等社会现象密切相关的烙印,蒙上了一层使人难以揭开的神秘面纱。中国传统玉文化集中体现了中华民族的审美情趣、道德观念、文化内涵和东方艺术。承载玉文化的玉器是历史的载体和见证人,具有不可复制的唯一性,折射出中国传统文化和中华民族喜玉爱玉的传统。

对玉器专业知识的学习,不仅可以了解中国博大精深的传统玉文化,同时也为继承和弘扬优秀的传统玉文化奠定了理论基础,使当代大学生在思想政治素质上得到全面的提升。从和田玉材质特性上升到玉德,影响并提示着我们应以玉德而修身,温润如玉;要有民族气节,刚直不阿;要有爱国情怀,文化自信;要为中华民族伟大复兴而努力学习,做国家栋梁。中国玉文化在世界文化宝库中独树一帜,为我们留下了极其丰厚的文化艺术遗产,当代大学生要在新的历史使命中弘扬中华民族优秀灿烂的玉文化,提高对国家文物的保护意识,把中华优秀的玉文化发扬光大。