亲历:欧洲能源危机有多严重

冯群星 刘舒扬 牛瑞飞

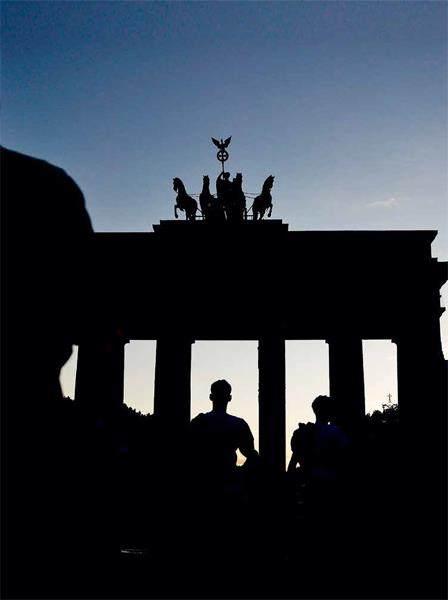

2022年9月1日,德国柏林地标之一勃兰登堡门的夜间亮度明显降低。这是德国实施节能新规的第一天。

“甜过了。”蛋糕入口后,德国的缪女士忍不住皱起了眉头。

这是她常买的一款蛋糕,店家的出品向来稳定,从未出现过这种情况。她很快反应过来:作为燃料、动力的能源价格上涨,导致面粉、鸡蛋的生产和运输成本增加,拉高了价格;店家要保持蛋糕重量与售价不变,只能多放价格相对低廉的糖。

能源危机,这个看上去宏大抽象的词,正在无声地改变着欧洲民众的日常琐事。它不只是变甜的蛋糕,还是久久没发货的壁炉、不再明亮的街道和一张张令人“崩溃”的账单——几乎关系到生活与生存的一切。

西方国家对俄罗斯施压的后果经过层层传导,最终压在了欧洲普通民众身上。10月下旬,《环球人物》记者找到了身处其中的人们,听他们讲述正在和即将经历一个怎样的冬天。

欧盟有27个成员国,欧洲国家的数量则更多。它们的能源需求与结构不同,对外部能源尤其是对俄罗斯能源的依赖程度不尽相同,故而“寒意”不均,过冬情态也各异。

缪女士所在的德国,今年年初还有约55%的天然气来自俄罗斯,属于欧盟最大的俄罗斯天然气进口国之一。四五月间,她开始察觉到一些不对劲:关于天然气短缺、呼吁民众节约能源的消息,越来越密集地出现在新闻中。

今年缪女士家一共购买了5.3立方米木柴,包括4.3立方米云杉和1立方米山毛榉。这是其中的一部分。(图片由缪女士提供)

连她土生土长的德国丈夫都说,从未见过这种报道阵仗。这时距离德国总理朔尔茨等欧盟国家领导人拒绝俄罗斯提出的“购买俄天然气须用卢布结算”的要求,刚刚过去一个月。

缪女士一家居住在德国西南部的布伦茨河畔金根,冬季最低气温可达到零下10摄氏度,以往都是靠天然气取暖。过冬替代方案是什么?她首先想到的是烧木柴,方便、经济,最重要的是相对易得——德国有近1/3的国土面积被森林覆盖,全国所烧木柴约80%可来自本土。

德国联邦能源与水业协会数据显示,2021年仅有不到6%的德国家庭靠烧木柴或木柴颗粒取暖。但眼下,这种看起来与现代工业文明相去甚远的取暖方式,正以极快的速度“复兴”到供不应求。从今年春夏开始,缪女士寻觅了当地的多个木材交易工厂,一无所获。售货员告诉她,不是钱的问题,“没有货了”。

最终,缪女士以数倍于去年的价格,辗转买到5.3立方米的木柴。“就拿一立方米云杉的价格来说吧,去年年底是30欧元(1欧元约合7.22元人民币),今年四五月份是70欧元,过了一个月又涨到85欧元;现在,这个数字变成了100欧元。”

烧木柴需要加装壁炉。7月下旬,已经在德国生活了18年的缪女士订购了人生中第一个壁炉。它有米白色主体和黑色炉门,造型简单大方,不过至今没有到家——网站订单显示,4到6个月后才会发货。安装公司则告诉缪女士,今年预约已满,估计最快明年2月可以上门。“所以,我要到明年2月才能烧木柴取暖吗?”

到了8月,德国已经排除了批准“北溪—2”天然气项目的可能性——这一项目原本计划绕过乌克兰等东欧国家,将俄罗斯的天然气直接输送至德国,以此降低地缘政治的不确定性对能源供应的影响。剩下的俄羅斯向欧洲输气的主要管道“北溪—1”也是“命途多舛”。“新闻上说,‘北溪’要么断供,要么维修,天然气时断时续。”缪女士只好又购入了热泵,一台由电力驱动的制热器,工作原理与空调相似。但等待安装的队伍同样排到了明年年初。那时,她家里的太阳能电池板应该已铺设完成。

看到9月26日“北溪—1”“北溪—2”天然气管道发生泄漏的消息后,缪女士第一反应是“雪上加霜,大家必须寻找取暖的替代方案才有可能安全度过这个冬天”。她继而感慨:幸好三管齐下,到了明年年初房子供暖就有保障了。

这些2023年才能到来的温暖是明码标价的。缪女士给《环球人物》记者算了一笔账:一个壁炉包含安装在内,花费近5000欧元;热泵、太阳能电池板都是近两万欧元;再加上木柴,合计花了5万欧元。

高昂花费的前提是缪女士与丈夫都有着不错的收入。“我们的工资水平在德国大概能排在前5%,但也觉得这是一笔很大的支出。”而德国联邦统计局数据显示,2021年,德国全职雇员的平均税前月收入为4100欧元,取暖的负担可想而知。

缪女士把取暖视作一场“持久战”。她已收到通知,进入11月,天然气价格将从每千瓦时0.08欧元涨到0.18欧元。“根据这一涨幅推算,壁炉用两年就回本了,热泵大概需要10年;太阳能的话,差不多20年回本吧。”

在德国更南部的慕尼黑,中国留学生安琪也发现,生活中一些习以为常的东西正因能源危机而逐渐改变,比如城市照明,这是最早引起她注意的。欧洲有相当一部分电力来自燃气发电,所以天然气涨价一段时间后,电费也开始上涨。她实习的公司重新装修时,曾在大门处加装了极具辨识度的灯带,但“这个灯带今年都没有开过”。傍晚回家的路上,整个街区也仅有路灯亮起了。街道两旁的商店从前打烊了还灯火通明,如今都一片漆黑。

关掉不必要的灯,这是德国政府推出的节能措施之一。7月29日,德国首都柏林开始在夜间正式关闭一批公共设施的外部照明,熄灯范围涉及胜利纪念柱等一系列著名地标和景点。

当缪女士忙于订购壁炉时,安琪的手机上也收到了食用油供应短缺的消息推送。她剛好约朋友一起炸油条,跑了好几个超市也没买到花生油、菜籽油等常见的食用油,最后只好选择了价格相对昂贵的橄榄油。

相较而言,德国的邻国法国是核电大国,对俄罗斯的能源依赖程度较轻,电力取暖问题不大。但由于今年国内大量核电机组停运检修,又赶上连续干旱少雨、水力发电量大幅减少,法国民众依然要应对上涨的电费和广泛的通货膨胀。

“虽然电费涨幅不大,但商家和企业受到的影响还是很明显的,因为他们的耗电量非常大,每份合同都是以千度电为最小单位签约的。”住在巴黎的子皙女士就职于法国第二大能源公司,她告诉《环球人物》记者,目前法国每千度电的价格从去年同期的50欧元涨到了1200欧元,上涨23倍。她从新闻中得知,法国政府为了更好地管控电价,正准备把她所在的公司逐步国有化。

同样生活在巴黎的乔女士跟《环球人物》记者说起今夏宣布的一条规定:开空调的商店不能敞着门营业,违者要被罚款。“这对个体户或餐厅的客流量影响很大。不少法国消费者看到门关着,就误以为店铺不营业了。”

冬季临近,能源危机的存在感越来越强。10月中旬,乔女士结束休假回到巴黎,发现公司的灯光暗了,很多原本分开控制的空调已停用,室内由公司统一调温。她下班去亚洲超市采购,看到一袋金针菇的价格从0.99欧元变成了1.3欧元;刚收到的杂志也宣布,下一年度订阅价将上涨20美元(1美元约合7.31元人民币)。为了吸引顾客消费,某快消品牌已经连续两个月给她发来八折促销码——没有使用门槛,甚至没有使用期限,因为每个月都会更新。

与巴黎几乎同纬度的1300公里之外,捷克南摩拉维亚地区的自由职业者黎挪挪(化名)收到了一个令她几乎崩溃的提议。

捷克的天然气费用是预缴制,一次缴一年的费用,单价以缴费当天的气价为准,用量则根据上一年度估算,结算时多退少补。去年,黎挪挪以每立方米16捷克克朗(1捷克克朗约合0.29元人民币)的价格签订了租房合同,每月实际的天然气花费为2100捷克克朗。

2022年9月28日,捷克布拉格爆发示威活动,民众走上街头,抗议政府应对能源危机不力。

今年7月底,房东阿姨找她商量续租的事,提出下一个租期每月要收取高达8000捷克克朗的天然气费用。黎挪挪吓了一跳,这个数字几乎快与她11000捷克克朗的月房租持平。

房东涨价的理由似乎也很充分:她收到天然气公司的提醒,9月天然气的价格至少会上升至原来的4倍。

飙升的费用背后,是捷克对俄罗斯天然气的高度依赖。捷克总理菲亚拉10月13日表示,捷克97%的天然气来自俄罗斯,这是令人尴尬的现实,“我们会尽一切努力减少对俄罗斯天然气的依赖,但这一目标至少在今年冬天无法实现”。

黎挪挪无法接受“4倍账单”。她建议按照当前的天然气单价——每立方米34捷克克朗缴纳。房东当即拒绝了她。

“我能理解她。按照多退少补的规定,她要先垫付天然气费用。万一租客‘跑路’或拒付,损失都要由她来承担。”黎挪挪清楚地记得,今年夏天,天然气费用上涨一直是周围人热议的话题,“大家知道还会涨,但不知道会涨到多少;捷克政府又一直没有推出有效对策,人人有种焦虑的不确定感。”

直到8月的最后两个星期,黎挪挪和房东的“拉锯战”还在进行着。她的签证月底就要过期,必须在此之前续签,否则就成了非法居留,而租房合同是必不可少的续签申请文件。“那两周每天都睡不着觉,非常焦躁。”最后她和房东商量出一个折中方案:先签房租合同,天然气费用作为补充协议之后补上。

刚办理完续签手续,黎挪挪看到一条新闻:俄罗斯天然气工业股份公司称,将于莫斯科时间8月31日4时起停止通过“北溪—1”天然气管道供气3天。她马上下单买了电热毯、电热被、电热地垫、电热手套、棉睡衣、棉拖鞋……“我问房东要不要一起买,她说已经从阁楼上翻出了电热油汀和热水袋,那些就够用。”黎挪挪说。

“我不打算做特别的准备。”这位年近六旬的捷克女士对《环球人物》记者说,“几十年来我都穿着夹克衫过冬,但今年我得准备好钱包支付暖气账单。”

其他人就不一定这么“淡定”了。9月3日,数以万计的捷克民众聚集在首都布拉格市中心广场进行抗议,要求政府采取更多措施控制飙升的能源价格,同时高呼反对欧盟和北约的口号。9月28日、10月8日,捷克民众分别又举行了两次大规模示威活动。

即使目前暂时还能承受天然气价格的涨幅,黎挪挪的冬天也不好过。“以前冬天热到流汗,室温基本保持在25摄氏度。在我任教的学校,洗手间水龙头稍稍往右边一撇,流出的水就很烫。”现在,响应捷克政府的节能号召,她房间里的温度已降至19摄氏度。

能源价格的波动也传导至生产的各个环节。欧洲已有多国出现物价上涨。捷克统计局数据显示,9月的通胀率高达18%,为近30年来最高水平。但对黎挪挪来说,她最担心的,是天然气会不会断供、暖气会不会停——毕竟,捷克长达7个月的冬天还没有真正到来。

2022年10月19日,比利时的一栋大楼正在加装保温层,以减少能源消耗。(本刊记者牛瑞飞 / 摄)

2022年10月14日,為保障出口供应需求,浙江绍兴的工人测试电热毯成品的安全性。

不久前,法国总统马克龙身穿高领毛衣的视频在社交媒体上广泛流传。在比利时商场,往年少见的高领毛衣也成为畅销品。

比利时主要从挪威进口天然气,但在能源危机中也无法独善其身。这里最常见的取暖设备是燃气锅炉,也有一部分人使用燃油锅炉或烧木柴的壁炉。

《环球人物》记者的邻居洛朗,是一位70多岁的老先生。过去喜欢在室内开着暖气穿短袖衫的他,今年早早备好了高领毛衣和棉拖鞋,准备过一个“武装全身”的寒冷冬天。

“冬天是比利时最令人郁闷的季节,总是下雨,看不到阳光,唯一开心的事就是能在温暖的客厅里喝上一杯红酒。但今年要是用往年那种方式取暖,估计退休金还不够交燃气费的。”洛朗说,“我准备坚持一下,等气温降到零摄氏度以下再开暖气。”

在开不起暖气的冬天,能在被窝里享受片刻的温暖也是幸福的。超市里,电热毯成为很多顾客的首选。已被冷落了无数年的热水袋也成为宠儿,能充电的热水袋尤其受欢迎。

旺盛的需求被传导至全球市场,中国也不例外。

正折、反折、继续对折……在距离欧洲8000多公里的广州,一张电热毯的关键部分正在机器上接受折叠测试。通标标准技术服务有限公司电子电气实验室安规技术经理叶汉翔在一旁等候着测试结果——为了验证电热毯已达到欧洲质量安全标准,加热丝不会在日常使用中断裂、失效,这样的折叠将重复上万次,堪称“千锤百炼”。

电热毯、加热垫、电热油汀、热泵……检测确认合格、拿到符合欧洲准入国标准的各类证书,是它们流向贸易链条的第一步。叶汉翔对《环球人物》记者说,最近一个月,这类面向欧洲的检测认证需求激增,同比有明显增长,其中又以电热毯之类的穿戴式取暖设备最为突出。“速度快”“马上改”,是客户们跟叶汉翔交流时的高频词。

对叶汉翔来说,电热毯是属于童年的遥远回忆。2002年在德国留学时,他从未听说身边任何一个朋友会使用电热毯。如今,欧洲的朋友告诉他,穿戴式保暖设备更经济。“比起让一整个房间都暖和起来,让一个人暖和需要的能源和电费还是少很多的。”

这在比利时的一个家电卖场内得到了些许证实。这里的一位销售员告诉《环球人物》记者,之前几个月,电暖气的销售一度火爆到断货。现在,电暖气的销量随气、电价格的升高而回落。人们涌向了电热毯。

电气费用齐涨,还使许多欧洲人将目光投向了物理保温设备。在比利时的一家商店内,往年几乎无人问津的封窗胶带成为抢手货。“很多顾客为了减少家里的温度流失,把窗子用胶带封住,因此,胶带一上架就立马被抢空。我们已经向厂家下了很多订单,依然供不应求。”一位销售员说。

作为一名专门检修水管和暖气的水暖工,罗德里克对温度变化的感知最为敏锐。来《环球人物》记者家里修理故障水管时,他深有感触地说,能源价格特别是暖气价格的上涨,真的改变了很多比利时人的取暖习惯。

“往年,只要夜间温度降到10摄氏度以下,大部分家庭就开始烧暖气了。但是前段时间,夜里都五六摄氏度了,开暖气的家庭还是很少。”罗德里克说,以前维修暖气时,客户基本上都是咨询怎么让暖气更热,而今年,大家问他的是如何更节能地取暖:温度开到多少摄氏度,能源使用的性价比更高?要让取暖效率更高,锅炉的水烧到65摄氏度还是70摄氏度?更换智能温控器,能不能减少能源使用?……

“欧洲可能没有预计到俄乌冲突会持续这么长时间,同时也错判了对俄罗斯进行制裁所产生的影响和效果,从而使自己陷入了今天这样左右为难的局面。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建对《环球人物》记者分析说。

目前,无论是石油、天然气或是煤炭,俄罗斯均是欧洲的第一大能源进口国。今年5月,欧盟推出一个能源独立计划,目标直指“摆脱对俄能源依赖”和“快速推进能源转型”。该计划名为“REPowerEU”,意为“为欧盟重新供能”。

2022年10月5日,德国勃兰登堡州的一处光伏电站和风电场。

崔洪建说,2014年克里米亚危机爆发后,欧洲就提出过减少对俄能源依赖的类似构想,但实际进展较为缓慢。这一次能源危机,其实是将之前的矛盾再次暴露了出来。

“对欧洲而言,如果不考虑地缘政治的因素,仅从市场原则出发,俄罗斯能源的性价比是最高的。此外,不同国家对欧俄关系的判断也存在分歧,比如德国就主张通过加强合作来影响俄罗斯,‘北溪—2’是最典型的例子。”崔洪建说。

按照“为欧盟重新供能”的规划,欧盟希望在2030年之前摆脱对俄罗斯能源的依赖。崔洪建分析,当前欧洲正在压力中不断调整应对策略,如果能挺过这个冬天,明年的能源困境也许会有所缓和。但他强调,所谓的“摆脱对俄依赖”,不仅仅是停止进口俄罗斯能源这么简单,背后有一系列的衍生问题。

“从目前的形势看,能源问题对民生的影响相对可控,基本上能够通过政府补贴来解决。但需要注意的是,在过去数十年中,欧洲与俄罗斯的能源合作已经深入到各个领域。以德国为例,其发达的制造业与能够使用相对廉价的俄罗斯能源息息相关。在‘脱俄’过程中,欧洲制造业的能源成本势必会上升,竞争优势将被大大削弱,从而引发产业外流、就业机会减少、政府税收下降等一系列连锁反应。对欧洲来说,这是比‘过冬’更加长期和严峻的挑战,也可能要付出更大的代价去应对。”崔洪建说。

在10月11日公布的报告中,国际货币基金组织预测欧元区2022年的经济增速为3.1%,而到2023年将大幅下滑至0.5%。中国银行研究院分析指出,欧元区面临的经济衰退压力大于美国,可能于今年四季度率先陷入衰退。

在中德可再生能源合作中心执行主任陶光远看来,欧洲要摆脱在能源上受制于人的局面,唯有继续大力推动能源转型,提高可再生能源比重的同时,从更多元化的渠道购买天然气等化石能源。他说,德国正在加速建设风力发电和光伏发电场,每年可顶替约100亿立方米天然气发出的电力,照此计算,大概5年左右,就可以取代俄罗斯天然气发出的电力。而在整个欧洲地区,可再生能源替代化石能源的潜力也在逐步显现。

危机或许终将过去,但无论如何,对欧洲来说,这都将是一个漫长的冬天。一位欧洲能源专家更是直言不讳地说:“你觉得今年的暖气费是以往最贵的,但很有可能是未来几年最便宜的。如果今年都开不起暖气,那明年、后年该怎么办?”