视唱练耳实际音乐作品训练

——巴托克《小宇宙》在视唱训练中的介入

扈艺宝

[内容提要]视唱训练是视唱练耳学习中不可或缺的内容,也是广大视唱练耳教育者长期从事的工作。结合实际音乐作品进行视唱训练亦是尤为重要的方式。音乐学习者可以通过对实际音乐作品的多维度练习,对作品进行全方位了解。《小宇宙》作为巴托克的代表作品之一,除有着钢琴训练价值之外,由于其在调式、织体、和声、对位、节奏以及音乐风格上都具备鲜明特点,将其进行改编而形成针对视唱练耳课教学的多声部视唱作品,亦有着很高的音乐试验价值。

一、实际音乐作品在视唱练习中的意义

视唱作为视唱练耳这一学科的重要组成部分,将其与听觉训练有机地结合,能够建立良好的内心听觉,提高音乐学习者的听觉水平和对音乐作品的阐述能力。视唱训练是视唱练耳学习中不可或缺的内容,也是广大视唱练耳教育者长期从事的工作。结合实际音乐作品进行视唱训练亦是尤为重要的方式。音乐学习者可以通过对实际音乐作品的多维度练习,对作品进行全方位了解,包括对不同时期音乐风格的体会、作品写作背景与作曲家相关信息的了解、和声功能的捕捉、复调对位的探索、纵向思维的建立、配器知识的实践、曲式结构的宏观预览等各种能力的培养与提高。

将实际音乐作品引入到视唱教学中可以全面提高学生的综合音乐素养。首先,音的高低、长短、强弱、音色这四种性质以实际音乐作品进行阐述,音乐学习者除对音高及节奏的训练之外,还使其对音乐情感的表达进行了实际体会,可借鉴原曲的音视频来影响其对视唱的表达与阐述;其次,加入实际音乐作品可以建立音乐学习者独有的艺术审美。每个人在音乐审美上都有所不同,其实这并无对错之分。笔者询问若干师生,欲求知道他们对哪些作曲家或作品较为青睐。得到的结论亦是不同,答案涵盖了不同时期、不同风格。在提高音乐听觉技能训练的同时,能够通过实际音乐作品的训练来使其充分地理解作品、欣赏作品,从而建立其对音乐独有的审美能力;最后,将实际音乐作品加入到视唱练习中会使视唱练耳教学更加生动,大大提高学生对视唱练耳学习的积极性,从而使其从主观上对视唱练耳课程产生兴趣,有助于教学及学生视唱水平的提高。

二、巴托克音乐风格的介入

(一)巴托克音乐风格

贝拉·维克托·亚诺什·巴托克(Béla Viktor János Bartók,1881-1945)是匈牙利著名作曲家、钢琴家。其代表作有:歌剧《蓝胡子公爵的城堡》(1918 年)、芭蕾舞剧《木偶王子》(1917 年)和《神奇的满大人》(1919 年)、管弦乐作品《乐队协奏曲》(1943 年)和《第三钢琴协奏曲》(1945)、钢琴曲《小宇宙钢琴曲》(1926-1937 年)等。

巴托克受理查·施特劳斯与匈牙利作曲家、教育家柯达伊的影响,并将匈牙利民族音乐引入到创作当中,在匈牙利民间音乐的引领下,在其作品的和声上做出了很多创新;既继承了传统的创作手法,又不局限于此,在此基础上进行发展,为当时的音乐发展产生了重要的影响。将传统作曲技法与民族音乐高度结合,成为巴托克特有的创作风格。

(二)音乐风格在视唱练习中的意义

音乐风格成为演绎作品不可或缺的一项重要元素。这从某种角度上直接决定了听众的审美。在视唱练习中,除对音准及节奏的准确阐述之外,同时对作品音乐风格的掌握也是非常重要的。如演奏者在演奏不同时期作品时,对作品的拿捏是要慎重的。同一位演奏者在诠释巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦时,会对不同作曲家的不同作品进行分类阐述。经常见到一些音乐学习者演奏的明明是贝多芬的作品,而从其处理方式上来看则像极了肖邦音乐的阐述风格,这便是在音乐风格处理上的瑕疵了。同样,在视唱练习中,对作品风格的把握也应是值得注意的。相同的一部作品可以用多种方式来使其形成不同的风格。这不否定有视唱曲编配的技术成分在其中,而在做演唱处理时亦要重视其风格特点,从而将视唱曲“正确”地阐述出来。

(三)巴托克音乐风格的介入

巴托克作为匈牙利著名的作曲家,他的作品也带有其浓厚的本民族音乐风格。由于视唱练习受音乐风格的影响,故将巴托克的音乐风格运用到视唱练习中可以使学生无论从音乐织体、和声、调性、曲式结构等方面都能直观地感受到巴托克音乐的特点,从客观上指导视唱教学,促进学生在音乐风格上的正确把握。

三、巴托克《小宇宙》在视唱训练中的介入

(一)钢琴元素在视唱练习中的应用

首先,钢琴作为视唱练耳教学中最方便直观的乐器,几乎成为所有视唱练耳课中的必备教具。其具备音域宽、纵向思维表达容易,律制择中等特点,具体体现在对音准的指导性勾勒,和声思维的纵向描绘,音乐情感的辅助输出等方面。几乎所有的视唱练耳教师都有着扎实的钢琴演奏基础、较强的视奏水平及即兴伴奏技能,这也是一名视唱练耳教师所必备的业务素养;其次,从视唱练习的手段及方式上看,除无伴奏单声部、多声部旋律视唱外,钢琴也常常作为伴奏的角色而存在,甚至人声相结合,在织体和声等方面与其有机地融为一体;最后,钢琴作品在视唱练习中也是占有一定比例的。由于其具备多声部演奏特点,将钢琴作品进行改编,形成单声部或多声部视唱曲,也成为视唱教学中的一种手段。尤其是将一些耳熟能详的作品进行重新编排之后形成的作品,会大大提高学生演唱的积极性。这也是视唱教学中的一项尝试,在视唱练耳教学中被广泛使用。笔者在视唱教学中多次将钢琴作品进行改编运用在视唱练耳课中,也收到了许多积极效果。

(二)《小宇宙》的改编与音乐实践

巴托克的《小宇宙》创作于1926-1937 年间,由153 首作品组成。《小宇宙》作为巴托克的代表作品之一,除有着钢琴训练价值之外,由于其在调式、织体、和声、对位、节奏以及音乐风格上都具备鲜明特点,将其进行改编而形成针对视唱练耳课教学的多声部视唱作品,亦有着很高的音乐试验价值。

《小宇宙》共分六册,以进阶式的练习为主,演奏难度逐册递增。其练习的侧重点也均有所不同。第一册为初级起步之用,从1-36 首练习曲,对于演奏者来说均局限在五指范围之内,指法简单;不过对于视唱来讲仍具有一定训练价值,因其主要在于复调思维与调性组织的运用。第二册在此基础之上结合调性与风格的展开,在演奏技术上有所提高,在视唱方面难度亦有所增加。包括音程的跳进、调式的重叠处理等方面的阐述。以此类推,无论在演奏技术方面还是在视唱角度上讲,每一册皆是对上一册的提高与扩展。笔者将《小宇宙》进行简单改编,着重针对学生的复调思维、调式、和声、节奏节拍及综合弹唱等方面进行练习。

1.复调思维与调式练习

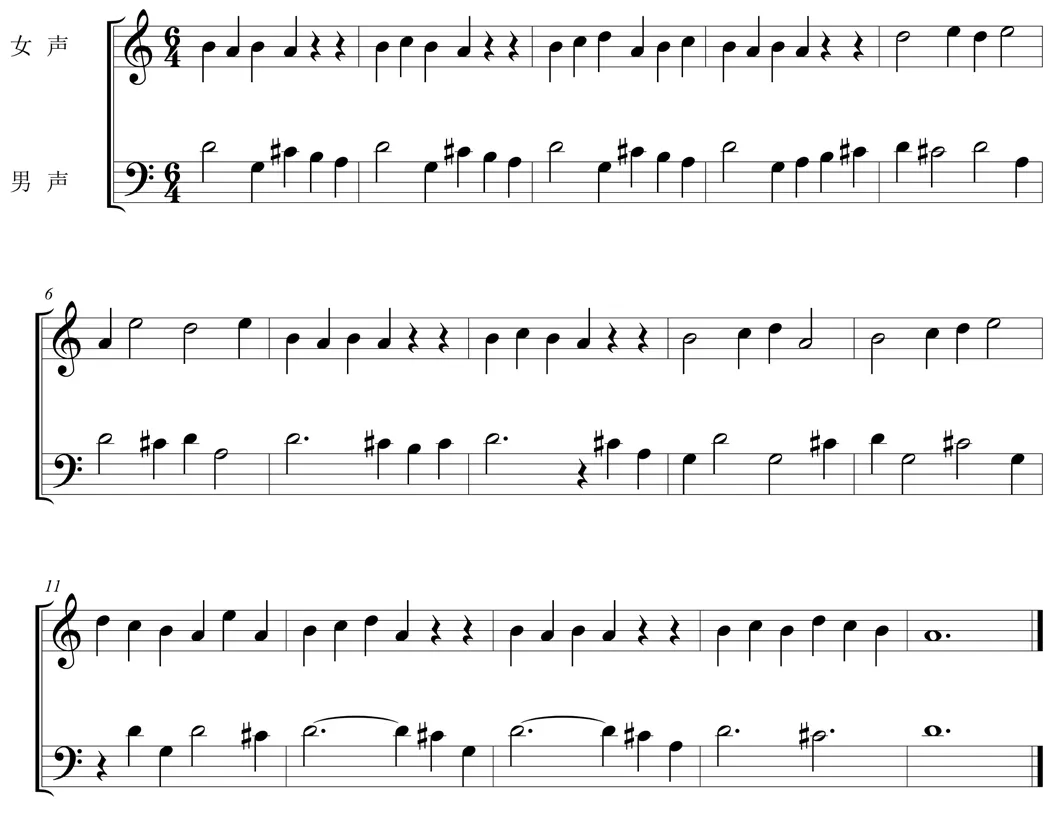

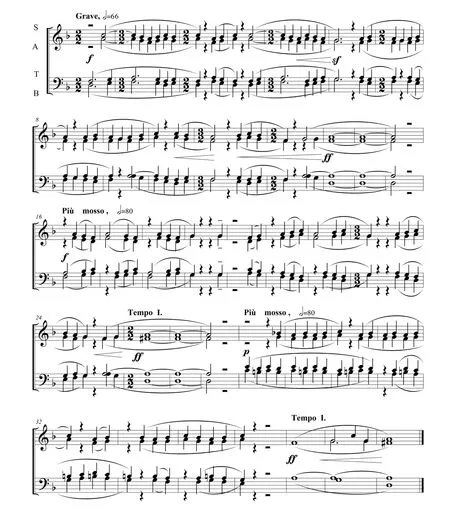

第一册第33首作品《Slow Dance(慢速舞曲)》,用双重调式来阐述,在演奏时两手分别控制两声部的两个调式。右手为A 多利亚调式,左手为G利底亚调式。将右手演奏部分作为女声声部演唱,左手演奏部分作为男声声部演唱(见例1)。

例1.

此练习要求学生在两个调式同时出现时能够准确地抓住自己所演唱声部的调性,并能够同时关注另一个声部的演唱,体会不同调式同时阐述时的感觉;在两个声部进行时,学生还可以将两个声部同时发响的音进行纵向的感知,将其看作音程来分析,会发现这些音程均为一、三、五、六度等协和音程,从而体会巴托克在写作上的妙处;在节奏上可以将该作品分别按6/4 拍(3+3)与3/2 拍(1+1+1)来进行视唱。所以学生在练习的时候可将不同拍号下的节奏重音做不同阐述,体会变换节奏重音所形成的不同效果。

由此,作品还可进行交换声部练习,即两个声部频繁切换,以至于做到两个调式的频繁转变。以女声声部为例,第一小节演唱之后,第二小节则演唱男声声部的内容,第三小节回到自己的声部,第四小节又切换到男声声部。每个声部在每小节都做一次切换,其实际演唱效果见例2。

例2.

此练习在增加读谱难度的同时,重点在于锻炼学生在两个不同调式之间的频繁转换中体会A多利亚调式与G 利底亚调式的交替进行,并不断关注另外一个声部同学的演唱内容,做到横向与纵向思维的综合练习。

2.和声练习

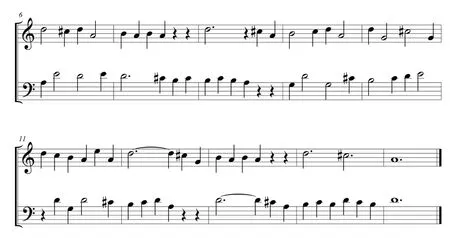

第三册中的第89 首作品《In Four Parts(四声部合唱)》,用四声部的和声语言来阐述的作品。该作品前8 小节为A 大调,后发展至A 混合利底亚调式。在某种程度上看来,从第8 小节的d2开始,结合其后的#c2与还原为自然音的g1在某种程度上还有G 利底亚调式的成分,但根据最后一个纵向和弦来看,还是将其归结为A 混合利底亚调式。将该作品以四声部合唱的形式来进行练习(见例3)。

例3.

通过视唱来分析谱例不难看出,该作品与传统意义上的和声有所不同,第一个和弦就是以一个重复三音的主和弦来陈述,而后采用经过的VII6和弦到T6,而后又以同样的方式回到T。直至第8 小节结束在传统意义上的III 级和弦,即#c 小调的t。此后发展至A 混合利底亚调式,与传统的和声语言形成了对比,凸显了巴托克式的和声风格。这就要求学生在对本作品进行视唱时除注意体会传统和声语言之外,还要对其进行某种意义上的“颠覆”,从而将巴托克式的和声语言在脑海里进行灌输,建立“新鲜”的和声内心听觉。

该条作品还可以做纵向读谱练习,也就是将每个“和弦”以固定的单位拍按自下而上的顺序依次读出其唱名。这相当于视唱练耳听觉训练中的和线连接练习,在对其进行听辨之后还要将其横向、纵向地演唱出来,以加强学生对和线连接的横向、纵向思维的训练。

3.节奏练习

练习可分别针对作品中的重音练习与改变拍号练习这两个方向。

(1)重音练习。第二册第57 首《Melody in Tenths(重音)》,将该作品改编成四声部合唱曲进行练习,意在训练学生在阐述作品时对作品中的重音及相关音乐表情记号的处理(见例4)。

例4.

作品是由6 个乐句构成的复对位作品。全曲的调式阐述得较为复杂,包含A 混合利底亚、E混合利底亚、D 多利亚、E 伊奥尼亚、F 多利亚、D 多利亚及A 大调等调式调性。由于该作品速度较快,学生可以先对其进行不加入音高的读谱练习,完整地阐述节奏及乐曲中的重音。在读谱基本熟练的基础之上加入其它音乐表情记号来继续进行读谱练习,最后加入音高。值得注意的是在练习过程中学生可以根据自身程度逐渐加入对调式、重音等各个因素的体验,最终达到训练目的。

(2)改变拍号练习。第三册71 首《Thirds(三度音程)》,此作品亦做四声部改编,重点在于体会在拍号转变时形成2+3 的节奏听觉(见例5)。

例5.

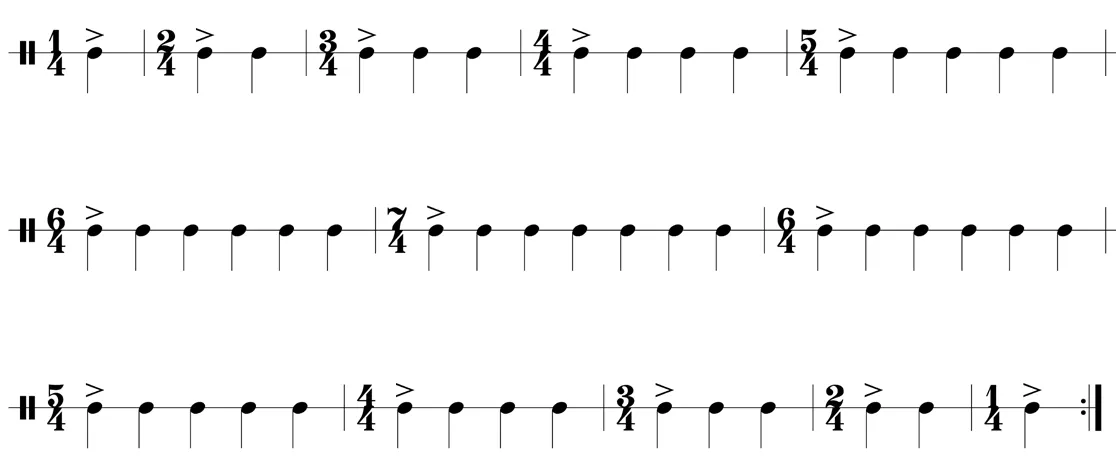

此条练习为女高音、女中音二声部与男高音、男低音二声部之间所形成的反向倒影音程练习。拍号的频繁切换成为本作品在节拍上的特点。学生在练习时要重点掌握单位拍速度相同的情况下因拍号的变化而导致的节拍重音的改变。在此不妨推荐一项练习方法,供各位参考。即在单位拍速度相同的情况下做变拍子练习。以节拍器作为辅助,分别做1、2、3、4、5、6、7 拍的练习(见例6)。

例6.

此练习的速度可根据练习者的情况酌情设定,亦可将原四分音符拆分成八分音符或其他形式的音值组合,如此练习方可在节拍的转换上做到游刃有余。

继续就第71 首来分析,此曲除练习节拍转换之外,在28-34 小节出现的“对斜”亦是很值得练习的——B 与bB 在同时出现的时候,对自己所唱声部的“抗干扰”能力就显得尤为重要了。这要求学生紧紧抓住所唱音高,在已控制音准的情况下尽可能地感受与之“抗衡”的音。

4.弹唱练习

弹唱练习是视唱练习中的重要组成部分,运用钢琴来为视唱伴奏或者以钢琴来充当其中的一个声部,进行较为综合的视唱训练。该训练需要学生具备一定的钢琴演奏水平(至少要具备《小宇宙》这一级别的演奏水平)及视奏水平。由于目前钢琴演奏的普及与学校对钢琴教学的重视,对于目前在校的本科音乐表演专业的学生来说,除少数民乐及管弦乐演奏专业的学生之外,大多数的学生还是会具备这样的素质。笔者归纳了些许训练方法,对其展开说明与论述,意在强调弹唱在视唱练习中的重要性及可行性。

(1)弹奏默唱。此方法就是将《小宇宙》以钢琴演奏的形式弹唱出来,在演奏的同时对作品加以熟悉,找出其中较有特点的节奏型、自认为比较难以掌握的变化音、大音程的跳进等等。要想完成一部作品首先要对其进行总体上的预览,针对该作品的特点找出相对应的解决方案,做到实践与理论的紧密结合,以便在进行之后的练习时能够得心应手;对作品单纯的熟练演奏或演唱并不是视唱练习的目的,而是前提。在具备熟练阐述作品的基础之上,方能从多个角度去考虑整体的音乐风格、音乐情感的运动等因素。此练习与钢琴学习者在练习钢琴时的状态较为相似,意在熟悉作品,总揽全局,为之后的视唱做准备,故而亦可以称之为视唱练习之前的预备阶段。

(2)二声部弹唱。将作品以弹一声部唱另一声部的方式来进行练习。以例1 为例,将男声声部用钢琴演奏,同时演唱女声声部,或者弹奏女声声部而演唱男声声部。练习的原则与上文针对例1 的练习基本相同,主要体会作品的复调性思维与多调式的同时阐述,演唱的同时还要关注弹奏声部,做到横向与纵向思维的综合实践。值得注意的是,前者的练习是多人的视唱练习,要求两人以上,而该弹唱练习则需要一个人同时进行弹与唱的练习,这在客观上增加了练习的难度,也可以视为对之前练习的进阶式练习。

在例1 的练习熟练完成之后,便可提高其训练难度,即以弹唱的形式从事例2 的练习。这样也是对学生的读谱能力、反应能力及协调性的综合练习。

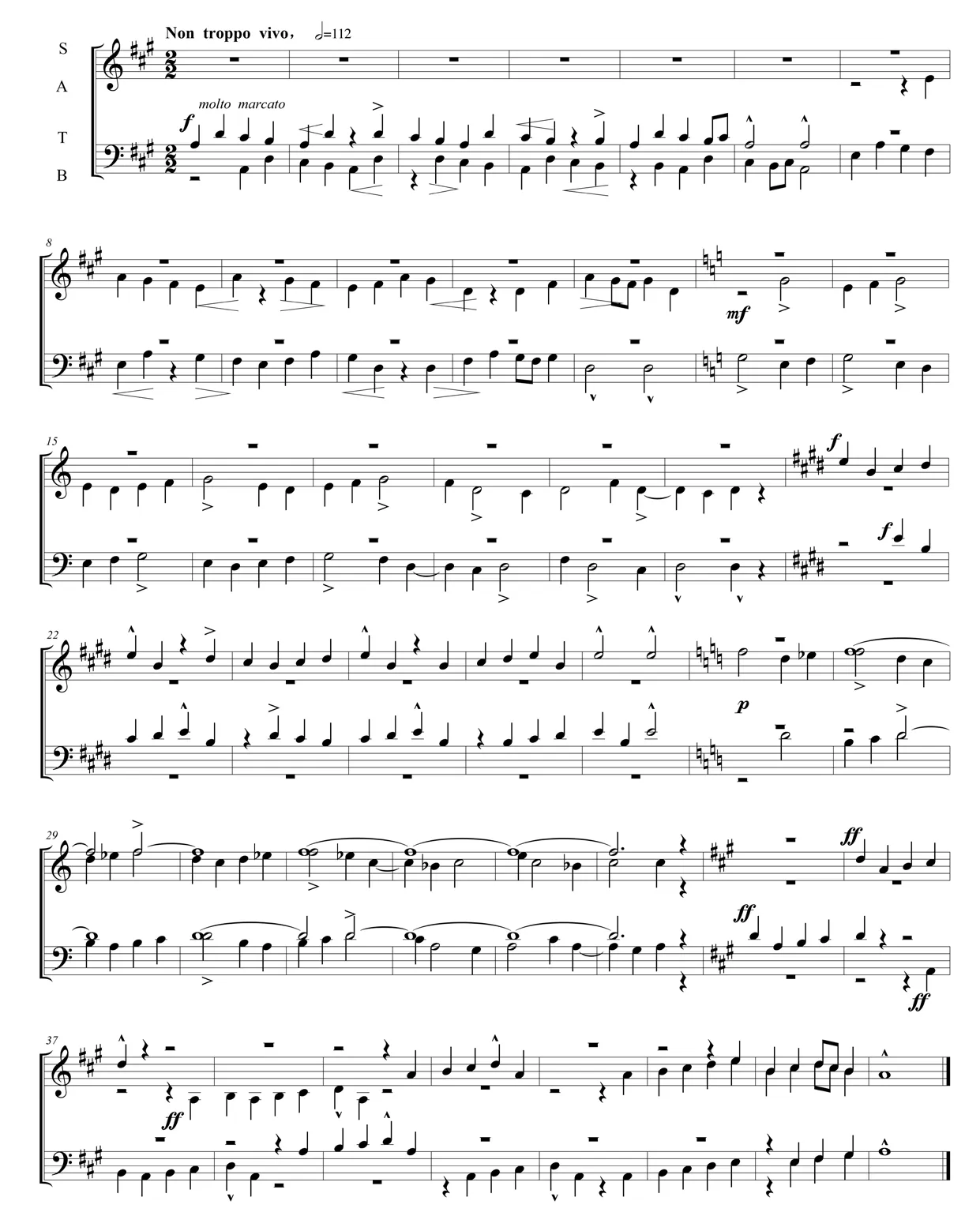

(3)交错式弹唱。与上一条练习的方法相似,此种练习方式可以说是上一种方法的增强难度练习。也就是将钢琴与演唱的转换练习量化至每一个四分音符,这样把旋律打碎再重组,形成了一条“新”的视唱。从某种角度上讲,该练习相当于钢琴练习中的“手指机能练习”。此练习不必过多体会与考虑调式之间的转换,而是单纯从技术上来提高学生的读谱能力以及准确阐述音准的能力(练习方法见例7)。

例7.

该谱例的原型也是出自第一册第33 首作品,以作品的前5 小节为例,将音符的时值量化在四分音符,其中的二分音符也被两个相同的四分音符所代替,这样会方便之后的转换练习。演唱声部按谱例中画黑框的音唱出来,而钢琴演奏的音则是按谱例中画圆圈的音来演奏。此时便使得这两个声部中每一个音或休止符都做到了频繁转换。这需要手、脑、口三者协调统一,具有一定的难度。

(4)多声部弹唱。本文提及的多声部弹唱只针对于单人练习,独自完成弹唱内容。《小宇宙》充满了巴托克的复调性思维,所以该练习也是将作品的多个声部以一个声部演唱,其余各声部以弹奏的形式来共同进行,此练习在巴赫作品的视唱练习中较为常见。仍以第三册71 首为例进行弹唱练习(见例5),该作品的四个声部均可当做演唱声部来进行练习,其余三个声部则需要以钢琴演奏来完成。练习主要让学生体会横向的旋律线条、调式调感以及多个声部穿插结合的综合效果。多声部弹唱的意义在于横向与纵向音乐思维的锻炼,在繁杂的织体语言当中寻求点、线、面的音乐语言,做到声部之间的清晰分辨而不混淆,以至于为其后的多声部音乐听觉训练打下良好的基础。

多声部弹唱亦可把钢琴作为伴奏来使用,如第五册的第127 首作品,可将其当作视唱练习中的弹唱曲来进行练习。该作品由一个独立的演唱声部和一个完整的钢琴伴奏部分构成。练习方式与单声部弹唱练习相同,除将演唱声部处理好之外,与钢琴的配合也是需要重点强调与练习的。

(5)移调弹唱。移调手法运用的原因一是由于移调乐器的介入而改变记谱的调式调性;二是根据特定的音域而改变整个作品调性,从而将实际音高整体的提高或降低。本文的移调视唱是锻炼学生在相同的谱子上将其做移调,也就是在不改变谱子的前提下对其进行移调。以例1 为例,将该条练习移高大二度弹唱,则高音声部变为B多利亚调式,低音声部变为A 利底亚调式。在不改变原谱的情况下,将每一个演唱与演奏的音都同时提高大二度来诠释。这样对学生大二度音程构建的能力亦是一个不小的挑战;也可以将该练习做分声部移调。即上声部做提高大二度移调,下声部做降低小三度移调等等。如此练习会大大增强学生的音程构唱水平,为学生基本音乐素养打下坚实的基础,提供强大的技术后盾。

(6)即兴伴奏弹唱。这一项练习是针对作曲系学生及视唱练耳专业生的专业式训练。将一条练习的一个声部以演唱的形式表达出来,再加入相应的即兴伴奏从而形成特有的“仿巴托克”作品。在此声明,此即兴非彼即兴,与广泛意义上的即兴弹唱还是有很大区别的。功能感觉的建立与运用成为即兴演奏的首要条件,再加入相应的织体而形成了传统意义上的即兴演奏(演唱);在此则还要充分地考虑到特定时期的特定风格,充分研究巴托克的音乐语言、和声语言、调式布局等等,在此基础上对一些特定的作品再进行二度创作,形成独有的“巴托克《小宇宙》式”的作品。

5.其他乐器的介入

除钢琴弹唱练习之外,还可以加入其他乐器来对《小宇宙》进行练习。这是对钢琴演奏零基础同学的另一种乐器介入练习。将作品的一个或多个声部除用演唱的方式表达之外,还可以加入一件或多件乐器来进行阐述,从而形成了类似“重奏”的作品。这样可以使学生在除钢琴音色之外的其他乐器之间与演唱相结合,体会不同乐器在阐述相同声部时所带来的异同。练习方式可以参照弹唱练习,使学生在实际音乐作品中寻求巴托克式的音乐语言及艺术审美。

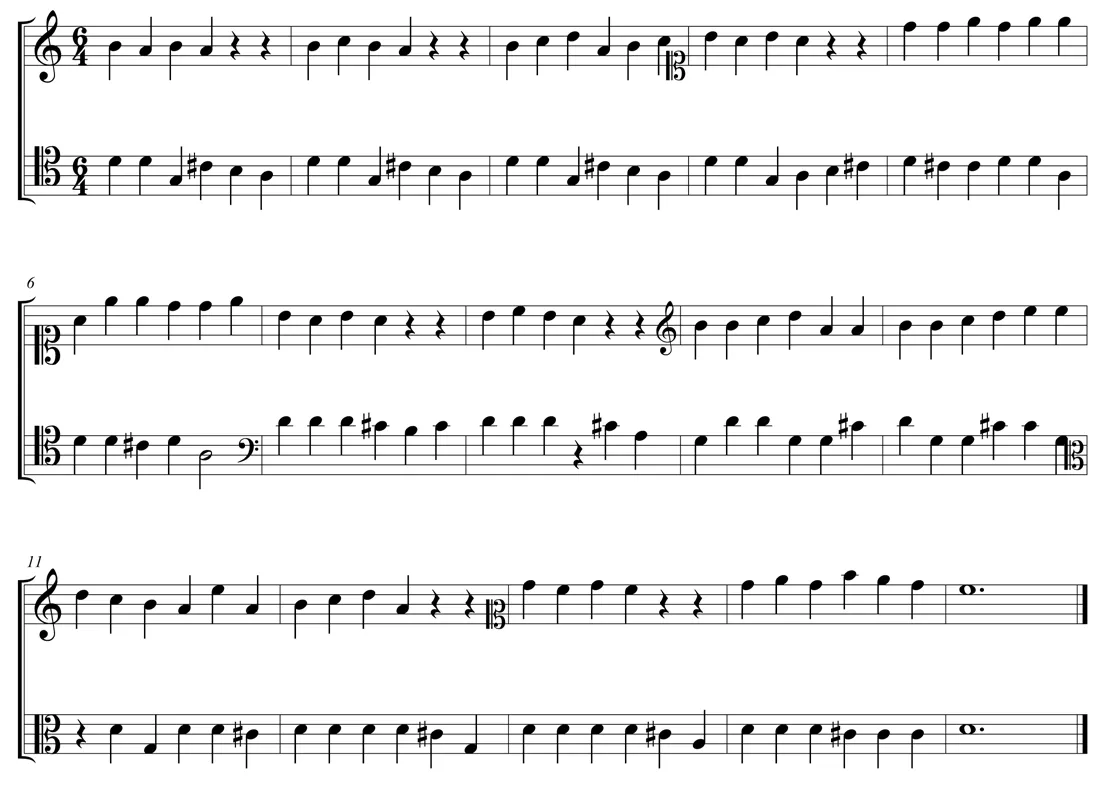

6.多谱号视唱

在视唱教学中对于多谱号视唱的练习是很丰富的。将多谱号视唱这一方式运用在《小宇宙》中也是可行的。在此将做简单举例,将例1 加入多谱号元素改编,对此进行视唱练习(见例8)。

例8.

本条练习运用了G 谱号、四线C 谱号、一线C 谱号、F 谱号三线C 谱号以及二线C 谱号,这可作为二声部视唱、弹唱及其他乐器介入等手段进行练习。意在训练学生对不同谱号之间的快速切换准确读谱的能力。

结语

《小宇宙》作为钢琴教程,不仅提高音乐学习者的钢琴演奏水平,从客观上亦会使学生对该时期的音乐有所触碰;将其作为视唱练习的材料加以使用,原因亦是如此。在此笔者需说明一点,在与一些专业的钢琴教师进行探讨时,忽然发现当今的音乐学习者对《小宇宙》的接触呈递减趋势。这并不代表这个训练项目的落伍,而恰恰从客观上反映出当代许多家长的功利心态。考级成为当今艺术学习的某种标杆,而踏踏实实地从事我们的艺术工作,这种思维却显得非常骨感。这种现象不知会持续多长时间,但笔者衷心希望大家能回归艺术,踏踏实实,这并不是难以取舍的事物,只在乎诸位的一念之间。

由于篇幅所限,本文涉及的练习方法不能涵盖《小宇宙》的所有作品,只做代表性的阐述,意在说明《小宇宙》在视唱练习方面的价值。笔者将《小宇宙》运用在本科教学实践当中,对不同专业及不同程度的学生进行有针对性的教学,使其从巴托克这一个点对20 世纪的音乐进行接触继而展开探索,为自身视唱水平的提高以及综合音乐素养的完善提供实践依据。

——论其对爵士乐的影响及其编订的《莫扎特钢琴奏鸣曲》