中国农村人居环境评估研究

苗 琪,曹亚斌

(哈尔滨工业大学,黑龙江 哈尔滨 150000)

0 引言

乡村人居环境是乡镇、村庄及维护居民活动所需物质和非物质结构的有机结合[1]。在目前的研究中, 国内外的经济学家更多地关注了城市、农村区域人居环境的评估,而忽视了农村整体的人居环境的评估研究。1993年吴良镛先生首次提出了人居环境科学,建立了一种以人与环境协调为中心、以居住环境为研究对象的新的学科群[2],并给出了人居环境的定义[3]。莫霞等[4]从分析农村人居环境建设的宏观背景角度,通过运用层次分析法,从4个方面研究了黄柏峪村人居环境建设的现状。邓玲等[5]综合中西人居环境理论,对人居环境理论和评价方法进行了创新性研究。李伯华等[6]根据居民的自身愿望与现实感知的差异程度确定了乡村人居环境建设的突破口。彭震伟等[7]在区域城镇化发展的大背景下,提出了基于城乡统筹的农村人居环境发展模式。孙小杰等[8]以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,以美丽乡村建设为视角,以提高政府的公共服务为解决路径,对改善中国农村人居环境建设进行研究并提出了建议。孙慧波等[1]基于信息熵改进的TOPSIS法对2010─2015年间的中国农村人居环境质量进行了测度。

农村人居环境治理是统筹推进乡村振兴、建设新农村的基础性工作,是提高农民健康生活水平和生活质量的需要,也是缩小城乡差别、推进城镇化进程的必由之路[9]。随着2000年农村税费改革、2001年整村推进式扶贫、2005年建设社会主义新农村、2010年提出“搞好垃圾、污水处理,改善农村人居环境”、2012年扶贫攻坚战全面打响、2013年精准扶贫、2014年发布《关于改善农村人居环境的指导意见》、2017年深度扶贫、2018年发布《农村人居环境整治3年行动方案》、2020年全面脱贫工作的开展,由政府出台的一系列农村改革政策都带来了农村人居环境的变化,但目前缺少对农村人居环境的动态评估研究。鉴于此,笔者对2000─2020年中国农村的人居环境整体发展水平进行了动态评估,明确了近20年来中国农村人居环境的特征。

1 农村人居环境评估指标体系的构建

1.1 指标的选取

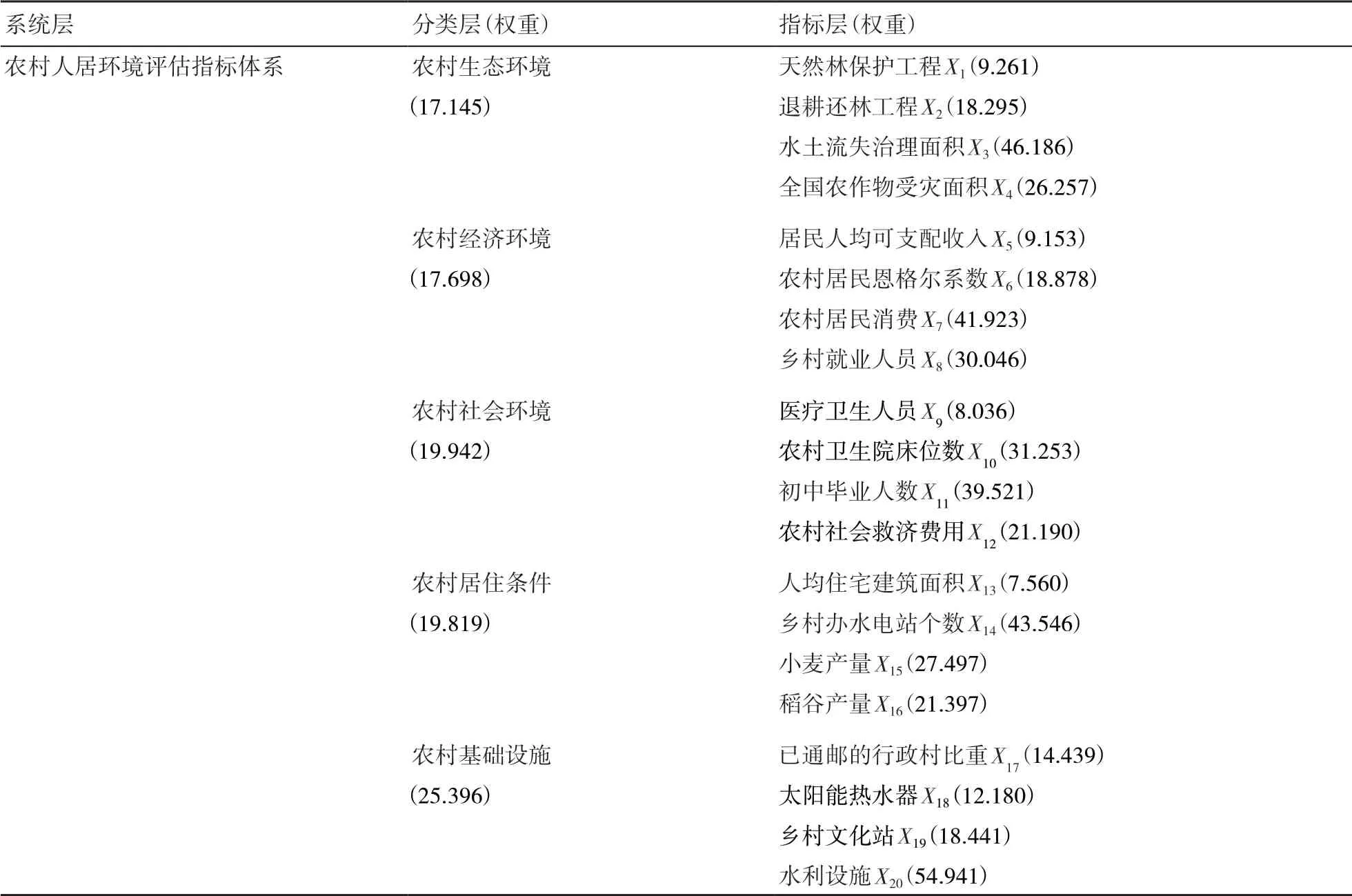

在归纳已有研究成果的基础上,遵循独立性、层次性、综合性等原则,以农村生态环境、农村经济环境、农村社会环境、农村居住环境、农村基础设施这5个方面为分类层,以20项指标为指标层,构建了中国农村人居环境评估指标体系(表1)。在农村生态环境方面,遵循可操作性原则,充分利用现有的、方便获得的数据资料增加在现实生活实践中的可操作性,其中农作物受灾面积是可量化且具有获得性的指标,受灾面积的逐年减少体现出生态环境的逐年优化。在农村经济环境方面,由于贫困发生率数据在部分年份有所缺失,因此采用农村居民人均可支配收入来衡量贫困程度。在农村社会环境层面,由于受教育水平难以用具体的数值量化,且中国实行九年制义务教育,因此采用初中毕业人数指标来衡量农村人口受教育的程度。在农村居住条件方面,村庄绿化覆盖率数据的连续性差,在以人为本原则的基础上,根据村民日常生活的需要,采用小麦产量与稻谷产量指标来反映村民的实际生理需求与利益。在农村基础设施方面,已通邮的行政村比重指标具有代表性和可操作性,能体现出农村互联互通的发展水平。

1.2 数据来源

通过对《中国农村统计年鉴》 《国家统计局资料》等有关资料文献进行查阅,整理出2020─ 2022年各项指标的数据,并运用SPSS软件进行数据分析和处理。

原始指标值不能直接进行评价与分析,为了消除量纲不同、变量自身变异以及数值大小的影响,本文采用公式(1)对收集到的资料数据进行标准化处理,使各变量在分析中处于同等的地位,进而使数据具有可比性。

式(1)中:Zij代表原始数据的标准化值;Xij代表2000—2020年的原始数据;Xij代表2000—2020年的指标平均值;Std代表指标Xij的标准差。

2 确立指标的权重

中国农村人居环境是一个多因素的复杂系统,受多个层次因子的影响。权重指某一指标相对于某一事物的重要性。确定指标权重的步骤如下:采用层次分析法,根据分类层、指标层的诸多因子在系统中的重要性,建立层次结构,构建判断矩阵,进行一致性检验,分别计算出农村生态环境、农村经济环境、农村社会环境、农村居住环境、农村基础设施之间的相对重要性,即它们的权重,以及该分类层下的所属指标对中国农村人居环境影响的相对重要性。其中CR代表一致性指标,CR值越小,则判断矩阵的一致性越好,当CR<0.1时判断矩阵满足一致性检验。最终确立的各个指标的权重见表1。

表1 农村人居环境评估指标体系及其各级指标的权重 %

3 运用多层次模糊评价法进行评估分析

3.1 多层次模糊评价法

在运用多层次模糊评价法即AHP法[10]时,先对分类层进行模糊综合评价,得出Pm1、Pm2、Pm3、Pm4、Pm5,然后建立系统层的综合评价矩阵,最终得出系统层的模糊评价分数Fn。分类层、系统层的模糊综合评价公式为:

式(2)和式(3)中:Pm代表分类层指标的得分;Om代表分类层的权重;Oi代表各指标的权重值;Cij代表最初的原始数据;Fn代表系统层的得分。

3.2 综合发展水平的评估

通过展示2000─2020年中国农村人居环境发展的动态演变过程,以公式(1)对原始数据进行标准化处理,运用AHP法来确定指标的权重,最终通过公式(2)和公式(3)分别求出分类层、系统层各指标的得分(表2)。近20年来中国农村人居环境综合发展水平的演变过程见图1和图2。

表2 中国农村人居环境综合发展水平的得分

3.3 评估结果与分析

3.3.1 农村基础设施建设 农村基础设施建设是影响农村人居环境最主要的指标,大致经历了3个阶段:在2000─2007年期间发展较为平稳,指数维持在-0.5左右;在2007─2009年期间剧增,指数增至0.1;在2009─2020年期间明显改善,指数上升到0.5左右。2002年政府开始重视农村小型基础设施建设。2004年中央1号文件提出了加强基础设施建设,作为推进农村改革发展的重要举措;在前期,城乡二元体制导致公共物品的供给制度不均衡,导致农村基础设施环境较差,使得发展比较平稳。在2010年出台的《农业农村发展的若干意见》突出抓好水利基础设施建设,使得水利设施指标从29962个增加到43957个,这为农村基础设施建设提供了重要保障。2010年发布的《农村扶贫开发纲要》提出:要以贫困村为单位,加强公共服务设施的改造,力争做到通邮、通路、通电;目前太阳能热水器增加到8420.7 m2,为村民的生产工作提供了基本支持;已通邮的行政村比重从94%上升到100%,使农村互联互通情况有了明显的改善;由于乡村文化站管理模式存在漏洞、软件设施不到位,因此文化站的服务发挥不够显著,已从39348个减少到32825个,未来需结合乡村振兴战略进行文化站建设,打造民俗文化品牌,营造健康有益的基础设施环境。

3.3.2 农村居住环境 从整体上看,农村居住环境指数从-0.1上升到0.3,大致经历了3个阶段:2000—2007年发展较为平稳,指数维持在-0.3左右;2007—2009年发展速度剧增,指数增至-0.1左右;2009─2020年发展明显改善,指数上升到0.4左右。自“十一五”以来,农村居民的消费观念经历了从维持基本生活需求到温饱生活的转变,另外土地制度的改革推进了住房发展,因此我国农村住宅投资额从2083.1亿元增长至4743.3亿元,4年间增长了127.7%,年均递增22.8%;人均住宅建筑面积从22.6 m2增长到28.8 m2,居住条件得到了巨大的改善。1998年开始对电网进行大规模的改造,工业电网在农村地区大幅延伸,两者共同构成覆盖城乡地区的统一电网[11];随着电网设施的不断建设,乡村办水电站在2007─2009年期间从27664个猛增到44804个,不仅为村民供给水源、灌溉农田带来了方便,也为周边村庄提供了生态化补给服务。此外将能源转为经济资源,践行“绿水青山就是金山银山”的理念。2009年中央财政增加“三农”投入,4项补贴资金比上年增长了19.4%[12],使小麦和稻谷的产量分别增长到13425万、21186万t,为居住环境的改善提供了支持。

3.3.3 农村经济环境 农村经济环境在2000─ 2020年期间整体上发展平稳。2001年颁布《中国农村扶贫开发纲要》,政府致力于脱贫攻坚,改善经济落后的状况。2004年《促进农民增加收入若干政策的意见》提出了“两税减免、三项补贴”,致力于增加粮农的收入,使农村人均可支配收入从2282元上升到7131元。2020年全国832个贫困县、12.8万个贫困村全部实现脱贫[13],农村居民消费水平从15611.8亿元增加到83099.5亿元。随着村民富裕程度的不断提高,农村居民恩格尔系数从48.3%下降到32.7%。由于家庭财产状况决定农民外出的动机,且农产品价格波动较大,农民的收益不稳定,因此大多数农民选择外出务工挣钱,导致农村就业人员从48934万人下降到28793万人。从长期来看,农村发展的后劲不足,其社会事业难以开展。

3.3.4 农村生态环境 农村生态环境在2000─ 2020年期间整体上发展平稳。改革开放以来,农村经济发展在取得巨大成就的同时,农业生产、生活污染导致生态环境日益恶化。为此国家出台了《中华人民共和国环境保护法》等法律法规来解决农村发展、资源利用与生态环境保护之间的矛盾问题。目前水土流失治理面积从8096万hm2增加到14312万hm2,该成果得益于将水土保持成效纳入村庄自身发展建设规划当中,通过有效的坡面防护、拦挡措施来防止水土流失危害的发生。对田园病虫草害进行科学防治使农作物的受灾面积从5468.8万hm2减少到1995.8万hm2。但是经济利益的驱动使得生态失衡,导致农村生态环境在2000─2020年期间一直保持着相对稳定的发展态势,没有得到明显的改善。政府出台的《十四五生态环境监测规划》,为未来农村生态环境的改善提供了制度保障。

3.3.5 农村社会环境 农村社会环境在2000─ 2020年期间整体上发展平稳。据2002年《关于进一步加强农村卫生工作的决定》和《关于实施农村医疗救助的意见》的规定,我国农村医疗救助制度建设处于初步探索阶段;但随着时间的推移,我国农村医疗救助制度将不断完善。对一些特大疾病的医疗救助工作也在不断开展并优化救助程序,以保障村民的基本医疗权益。从整体来看,农村社会环境维持着稳定的较高增长态势。尤其当2008年普遍建立新型农村合作医疗制度后,农村因病返贫、因病致贫的现象有所缓解,农村社会环境在2016─2020年期间有较明显的改善。农村社会救济费用在2016─2020年期间增长了4118000万元,其中卫生人员与床位的不断增加为社会环境的改善提供了长足的支持。但是传统农业低下的生产力水平以及乡村文化站建立的不足,导致农民文化科学素质偏低,受教育人员的数量减少至208.9万人。因此农民的受教育水平亟待提高,需加强农村师资队伍建设,吸引高质量教师人才的加入,切实保障乡村教育的发展。

4 小结与措施

4.1 小结

通过对2000─2020年中国农村人居环境综合发展水平的动态进行评估发现:2000─2020年中国农村人居环境整体呈上升趋势,综合评价指数从-0.4增加到0.5左右;发展水平大致经历了3个阶段,即2000─2007年平稳发展、2007─ 2009年发展剧增、2009─2020年明显改善。农村基础设施建设、环境条件以及社会环境对中国农村人居环境的发展水平起到了重要作用。目前在农村社会环境、经济环境、生态环境方面还没有明显的增幅。需进一步解决乡村文化站建设不足、农民受教育水平低、乡村生态环境较差、外出人员务工等相关问题,打造文明和谐的农村人居环境。

4.2 措施

(1)在农村经济发展方面,政府应加大对农业生产的经济扶持,发放综合性种粮补贴和惠农资金。针对低收入的农户,要健全常态化的帮扶机制,防止大规模返贫事件的发生。通过户籍制度改革,使农民享受与城市居民同等的待遇。地方政府要创新投资融资渠道方式,促进乡村产业化高质量发展。政府要加大对农业科技项目的投入,使科学技术转化为生产力。要把生态环境资源转化为特色的乡村旅游资源,用数字经济带动农村电商等新业态的蓬勃发展,进而增强生态资源的经济附加值。

(2)针对农村生态环境,需形成政府引导、农民参与、多元共治的长效管控机制。要加强基层干部的责任感,提高他们的生态环境治理能力。采用与村民面对面谈心、党员先行等方式宣传公共卫生理念。实时监控各村庄的环境整治情况,制定计划并与各部门协调,落实目标责任制。培养当代农民的良好生活习惯,营造每一位村民参与环境治理的良好局面,形成每一位村民爱护农村生态家园的氛围。

(3)在农村社会环境方面,政府应重视相关教育资源,增加对其的资金投入。合理布局教育点,建立动态化教师编制机制,规范农村教师选调等行为。针对因病致贫的重病患者,在相关医疗救助规定的前提下,给予部分基金救助。完善农村师资队伍的建设,给予农村教师优惠政策与良好待遇。吸引专业教师的加入,以提高教学质量。可以通过网络的普及优势,建立农村网络教育小课堂,增强师生互动。可以进行远程教育培训,满足农村对多元化教育的迫切需求。