浅埋偏压隧道开挖爆破振动与控制技术分析

张征亮

(江西省交通设计研究院有限责任公司,江西 南昌 330052)

0 引言

公路隧道洞口段围岩破碎、风化严重,常伴随浅埋、偏压等现象,其力学特征复杂,稳定性差。当洞口段地形复杂且有偏压时,由于重应力场分布的影响,地面偏压会导致地层主应力方向发生倾斜,故在引起浅埋偏压隧道开挖后应力分布不均,导致支护结构的受力不均匀,而在爆破开挖的多次干扰下,如果不及时支护,很容易导致工程安全事故。因此,在开挖时必须将支护结构的设计与施工相结合,采用合理的爆破参数,最大限度地降低爆破振动对围岩的干扰及对衬砌结构的破坏。

1 爆破振动监测

1.1 测试设备选择

监测系统的优劣将会对监测结果的可靠性产生很大的影响,并对监测的成功与否产生重要的影响。所以,在选用试验设备时,要依据所测信号的幅度及频域来选用试验设备。该试验设备采用UBOX-5016型智能爆破振动检测装置,并采用配套的水平、垂直速度传感器。该测试系统量程大,通频带宽,采用电池供电,无须外部电源,与常规的测试方式相比,省去大量的布线、检查、回收等烦琐的工作,有效地解决了野外测试中对交流电的依赖性,提高了现场测试的方便和高效。另外,由于电脑功能强大,处理数据更加准确、方便,功能更加完备,可以大大提高工作效率。

1.2 爆破条件及测试方案

该隧道的行车速度为60km/h,建筑限界为10.5m,高度为5.0m。隧道进口拱顶埋深为9m,轮廓线右侧距地表最浅处不足4m,属于浅埋偏压的隧道。

隧道洞口表层为2.5m 厚的粉质黏土,下部为强-中风化(黑云母)片麻岩,节理裂缝发育,岩心为短圆柱形,局部破碎块,综合评价为V 型,具有良好的可爆性。考虑到洞口断面采用后压回填法,超前支护采用超前小导管,初期支护采用中空注浆锚杆+工字钢+8 钢筋网+C25 喷射混凝土支护形式;隧道采用上下台阶法进行开挖,上部为楔形掏槽,下部为水平孔,以减少上部混凝土衬砌和地面破坏。

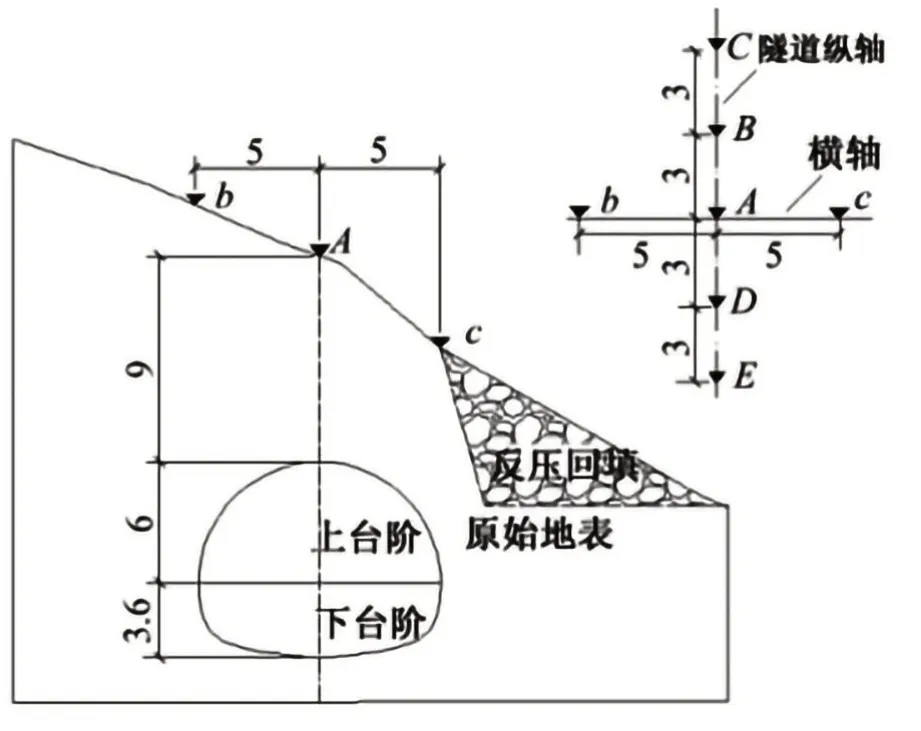

现场爆破振动监测主要是对地面震动速度的采集,辅以隧道衬砌的振速监测,对地震波衰减规律进行全面的分析。下台阶开挖爆破振动主要发生在混凝土衬砌上,根据不同位置振动速度的变化,对其进行了相应的控制。在地面上,现有的试验结果显示,在深埋隧道施工过程中,岩体整体结构会发生变化,成洞区表面振速会被进一步扩大,即“空洞效应”。每个测量点的间距表示在图1 中,ABC 表示隧道的纵向(也就是挖孔的方向),bAc 是指爆破的剖面。

图1 振速测点布置(单位:m)

1.3 爆破测试系统及原理

该工程采用TC-4850、UBOX-5016 爆破振动记录仪、速度传感器对爆破振动进行监测。通过现场实测,估算出隧道爆破测点振速为30cm/s,振动时间约为1s。为了确保整个振速波形的录制,设定了5kHz的取样速率、2s 的取样时间、10V 的全范围、0.2V 的触发和上升边缘的触发方式。在工程实施期间,根据预先设计的监测方案,在监测点安装了测速传感器,再用数据线路将其与记录设备连接起来,并启动设备。在工作面引爆过程中,发生了爆炸,在岩层中形成了一种应力波,并在岩层中扩散,使测点附近的速度传感器发生了震动,并将其转化为电压,再用A/D 变换成数字信号,将其存储在设备内。通过分析软件对数据进行处理,如速度三向量叠加分析、频谱分析、萨道夫斯基衰减方程的回归分析,得出了爆破地震波的传播和衰减规律。

1.4 爆破监测点布置

按照相关部门对隧道施工过程的全过程监测,在现有隧道内每60m 设置一个测点(两个洞口间距),以准确评估爆破对现有隧道的影响。每一次在新的隧道掘进工作面前、后部设置两个测点,每个测点传感器设置在已建隧道的迎爆侧墙内。在每个点布置水平、径向和竖向三个传感器,可以对挖掘工作面前后的振动进行监测。

2 振动监测成果分析

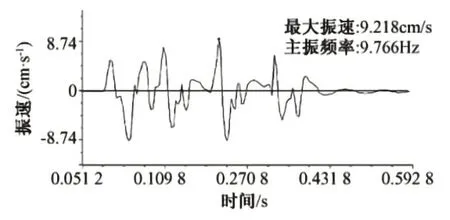

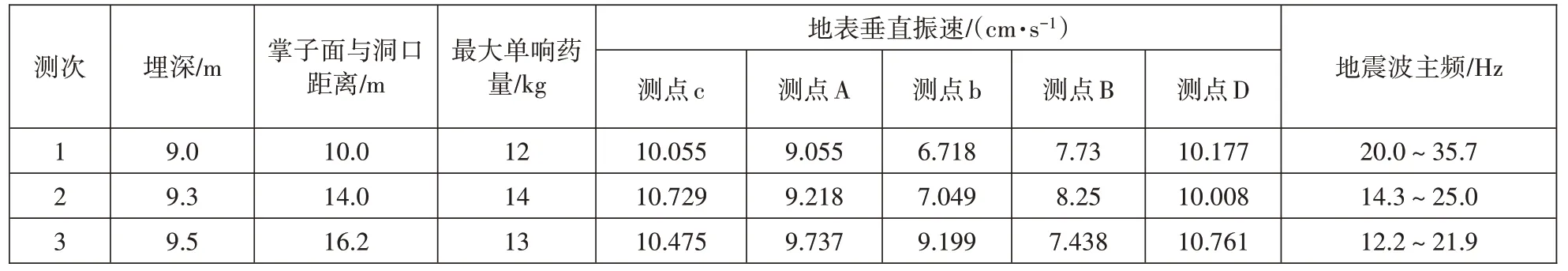

此次爆破振动的监测重点是在隧道的明暗交界处,在地面上沿着隧道的纵向方向设置了测点,并与工作面一起向前推进。在穿越A 处时,根据地形的不同,在隧道横截面上增加了辅助测点b、c,并位于爆炸源的正上方。根据工程进度,逐项分析监测资料,为爆破施工方案的适时调整提供参考。根据隧道洞口段的深度和围岩的风化程度,根据支护结构的设计和施工进度,采取了上下台阶法,上台阶高6m,开挖面积55m;下台阶3.6m,开挖面积30m。采用楔形开孔法、周距无耦合装药工艺,循环进尺控制在1~2m以内。上阶梯段开挖段的地面振动速度测量结果见表1,典型的测量点振速曲线见图2。

在图2 中,垂直方向上的地势变化较小,测量点的高度基本一致;在隧道的横向上,由于地形的影响,各个测点的高程也有一定的差异。由表1 可知,在成洞区,D 点的振动速度最大,在非开挖区域B 点振速最小;在横截面上,c 点与隧道剖面的距离最接近,振动速度最大,b 点最远,振动速度最低。

图2 典型实测地表振速

表1 的监测结果显示:第一,在隧道工作面上测点A 处,隧道纵表面测点的振动速率反映出浅埋的特性,而隧道开挖会使上部浅层岩石的整体结构发生变化,从而使地表测点振速有区域性的变化,这就是从成洞区到非开挖区的振速逐渐减小。第二,在工作面正面的地面测量点A 处的振动速率,这一次的监测结果比邻近成洞区D 要小。第三,在偏压地形作用下,在隧道横向上,在偏压作用下,浅埋段的振动是最大的。第四,在浅埋偏压隧道施工中,爆破振动对开挖区上部、衬砌结构和偏压浅埋等方面的作用要加以控制。

表1 地表部分测点及振速数据

3 浅埋偏压隧道爆破振动控制技术

3.1 洞口小导管超前支护与反压回填

为增强隧道洞口段围岩的稳定,在开挖过程中采用双排注浆小导管进行超前支护,在洞口段2m 处铺设钢筋网,并进行锚喷;同时,通过采取“倒压回填”的技术措施,提高隧道右侧的土层厚度,以达到平衡由于左侧高差引起的横向压力。

3.2 选择合理的掏槽结构形式

通过对掏槽爆破的振动监测,发现在单洞爆破和外洞爆破中的单声药用量差别不大的情况下,掏槽爆破的振动明显增大,主要是由于掏槽爆破的临空面条件较差,岩体夹持的影响较大。因此,在减少或消除浅埋隧洞爆破的震害问题时,必须采取有效措施进行震害控制。因此,本文提出了多级复式楔形挖槽爆破方案,从大楔形掏槽改为多级小楔形掏槽,一方面减少了各级楔形掏槽的爆破药量,另一方面前一次掏槽为后一级掏槽提供了一个临空面,岩体的夹压作用减弱,爆破振动得到了有效控制,而且由于掏槽爆破效果的改善,循环掘进的进尺也增加了。

3.3 合理布置掏槽位置

由于地形的改变,隧道入口出现了偏压。为有效地控制浅埋地面的振动,减小爆破振动对隧道软弱部位的破坏(尤其是在地震作用下),在开挖时除了采用级小楔形掏槽形式外,还可以在开挖中线左边偏移0.6~1.0m,可以降低掏槽孔爆破对巷道偏压浅埋区域的震动效应。偏压巷道开挖部位的选取也应充分考虑其构造特点及赋存条件。

3.4 爆破器材选择

爆破设备如炸药、雷管等是影响爆破震动的重要因素。从理论上讲,采用低爆速、低猛度、小直径、高传爆性能、高精度延迟雷管来完成连续引爆,可获得较好的光面爆破效果,减小爆破震动。在实际工程中,由于设备种类、环境等因素的制约,可供选择的余地较小,所以在掘进时,应根据已有的爆破设备,对各个部位的炮眼作用进行细致的设计。对于扩沟孔,可以选用高段位的雷管进行爆破,在这个时候,爆炸面好,高段长的雷管有很大的延时散性,在设计中可以适当增大同段开孔数量,而不会使爆破振幅显著增大,而且可以简化爆破作业。在条件允许的情况下,可以选用高精度的数字电子雷管,实现任何延迟时间的设定,充分利用延时错峰技术的优点,使爆破震动减小,提高爆破效果。

3.5 预应力锚索框架梁施工

第一,放样,搭建脚手架。根据边坡的长度,精确地将锚杆定位,孔位误差不能大于50mm;脚手架由中48 钢管搭设,在每个立杆的底面都要有一个基座或垫片,支架的纵向和横向搭设。横杆与地板相距20~30cm,脚手架应设置适当且坚固的拉结点,并设有斜撑,以提高支撑的整体稳定性。脚手架外悬挂防护立网随着施工的进行而上升,并将脚手架展开,安装时应及时设置连接杆、剪刀撑,支架安装完成后应拉设四周缆风绳锚固,避免脚手架的变形、倾倒。

第二,钻机就位,钻孔。根据斜坡测量孔位,精确地固定和安装钻机,严格调整位置,保证锚杆开钻到位,钻孔必须干燥,严禁使用水钻,以保证边坡岩体性能被破坏。

第三,采用高压的通风方式。在达到设计孔深后,不得马上停止,需稳定钻孔1~2min,再用高压风管对钻孔进行清洞,通过验收后方可进行下一阶段的施工。

第四,锚索的制作,验收和安装。锚杆必须集中在钢筋预埋场集中处理,然后将其运送到工地储存。在安装锚杆之前,要保证钢筋的平直,除锈、除油污,并涂上防锈剂,仔细检查锚孔号码,确定正确后再用高压风洞进行清理,然后手工把锚杆缓缓插入孔中。

第五,制作泥浆和灌浆。采用M30 水泥砂浆填充锚杆,采用0.4~0.45的水灰比、1∶1 的灰砂比、30MPa 的混凝土强度。采用自孔底部向孔内灌浆的方法,灌浆压力不得小于0.3MPa,且与锚索拉伸试验结果相符;灌浆管在距离孔底300~500mm 的位置,由下往上不断注入泥浆,然后缓慢地将灌浆管抽出。

第六,框架梁挖槽。在此基础上,对卸载框架进行定位,进行人工开挖,并将地基中的土壤进行加固。采用手工搭设钢筋笼,并将其加固,在变形缝部位的拱形钢筋必须断裂。在钢筋安装完毕并通过验收后,才可以进行模板的安装。

第七,钢筋和模板的安装。模板安装完毕后,应重新核对框格尺寸,钢筋排列位置、数量和间距,钢筋绑扎是否牢固,并请监理工程师进行框格混凝土的浇筑。

第八,浇筑水泥。框架和斜支台应该同时浇筑,还要将锚杆和锚杆同时进行安装和浇筑。浇筑混凝土时必须连续进行,并在浇筑的同时进行振捣。

第九,混凝土的养护。每次施工完毕,在混凝土初凝后按时间进行覆盖,并进行浇灌养护。覆盖养护7 天,在框架钢筋混凝土强度大于80% 时,才能进行张拉。

4 结语

在爆破荷载作用下,侧向浅埋偏心段地面振动速度最大;自成洞区在掘进过程中,从开挖走向到非开挖区域,其表面振动速度有逐渐减小的趋势。隧道开挖爆破振动的变化与隧道断面尺寸、埋深、施工方法、地形地质等因素有很大关系。合理地选取挖沟的构造方式,由大楔形挖沟改为多级小楔形挖槽,降低了不同掏槽的药量和岩体的夹持力,提高了爆破的震动和掏槽的爆破效果。根据浅埋偏压巷道的特征及岩体的赋存情况,合理安排掏槽部位,能有效地降低开挖孔洞爆破对巷道偏压区的振动效应,并能控制围岩在薄弱部位的破坏。将振动监测、拱顶沉降、洞周收敛等技术相结合,并对隧道内不敏感地段进行实验研究、综合监测以及优化,使其在一定程度上减小了爆破振动,并确保了最大的循环进尺。