苏虞张市域(郊)铁路线路宏观走向方案研究

白世龙

(中铁第五勘察设计院集团有限公司,北京 102600)

1 项目概述

1.1 地理位置和径路

市域(郊)铁路苏州经常熟至张家港线(简称“苏虞张线”)位于苏州市境内,途经相城区、常熟市和张家港市,线路起自苏州北站,经相城区渭塘镇、阳澄湖镇,常熟市沙家浜街道、虞山镇、海虞镇,张家港市塘桥镇、鹿苑镇、杨舍镇、经开区至金港镇。线路全长89.6km,全线共设车站17 座,设车辆基地一处。

1.2 主要技术标准

苏虞张市域(郊)铁路主要技术标准如下。设计速度:160km/h。正线数目:双线。正线线间距:4m。最小平面曲线半径:1300m,困难500m。最大坡度:20‰,局部30‰。动车组类型及编组辆数:市域C 型车,4 辆编组。最小行车间隔:3min。

2 宏观走向布局原则

该项目是一条以服务张家港、常熟等沿线重要组团与苏州主城区之间的通勤客流为主,兼顾各组团内部日常出行客流的市域(郊)铁路。基于此功能定位,以满足出行需求和提供高质量公共交通服务为导向。该项目的宏观走向布局应遵循以下原则:

2.1 苏虞张线应基于空间轴带和客流走廊选择布局走廊

该线服务于走廊性客流的特点非常明显,从支撑城市空间结构构建的角度出发,苏虞张线应布局在城市的主要发展轴带上,从吻合出行需求空间分布的角度出发,苏虞张线应布局在城市市域客流主走廊上,同时宜串联外围组团的主要客流集散点,以实现市域(郊)铁路对城市主要市域客流走廊、中心城区外围主要客流集散点的覆盖。

2.2 处理好市域(郊)铁路与中心城区的关系

作为放射式市域(郊)铁路,苏虞张线路应尽量深入城市中心城区内部,衔接主要综合交通枢纽或者城市轨道交通网的多线换乘节点,这样可以减少乘客换乘次数,有利于吸引客流。有条件时尽可能与宏观走向一致、与服务功能接近的市域快线(快轨)实现互联互通,跨线过轨运营,通过制式兼容、一体化运营,实现由“放射式”向“穿城式”的跨越式发展。

2.3 最大化消除全过程出行链中的各类障碍

苏虞张线在多网融合的体系下支撑市域空间一体化发展,结合该线功能定位,提供通勤出行服务的高时效性供给是该项目与其他交通方式竞争的最大优势。因此,在布局方面应最大化地消除全过程出行链中的各类障碍。

一是要依托苏州北站综合交通枢纽,强化与都市圈城际铁路、市域快线、地铁的一体化衔接。二是要结合客流特征和出行需求,统筹研究该线与规划市域快线10 号线和如通苏湖城际的关系。

3 宏观走向方案

根据客流预测分析,远期张家港、常熟及苏州市区三大组团间交流占比为67.5%,其中常熟至苏州市区间的交流最大(占30.8%),张家港至常熟、苏州市区间的交流次之(分别占18.3%、18.4%),见图1。由上述分析可知,常熟位于市域客流主走廊上,张家港和常熟两大组团之间的交流与张家港与主城区的交流相当,因此,应重视张家港和常熟两大组团之间的便捷沟通。

图1 远期全日双方向大区OD 分析示意图

该线路走向初步考虑按“苏州北站—常熟城区—常熟站—张家港站—张家港市区—金港镇”设计,将以上城市发展重点区域及地区枢纽站依次串联,从而形成串联常熟、张家港方案(东通道方案)。为缩短张家港至苏州市中心城区运行时间,结合张家港意见,研究了线路自苏州北站经常熟西北直通张家港城区的“直通张家港+常熟支线”方案(西通道方案)。

线路宏观走向方案见图2。

图2 宏观走向方案示意图

3.1 方案说明

3.1.1 直通张家港+常熟支线方案

该方案采用“主线+常熟支线”布局形式。

主线自苏州北站经相城区渭塘镇、辛庄镇,常熟市莫城街道、常熟西高铁站,张家港市凤凰镇、塘桥镇、鹿苑镇、城区、经开区至金港镇。

常熟支线起自莫城站,经服装城片区,沿新世纪大道至常熟站。

线路长度93.06km,其中路基长度0.98km,高架线长度84.23km,地下线长度7.85km,设车站18 座,其中地下车站3 座,分别为苏州北站、观会展中心站、常熟站。直接工程投资180.2 亿元。

3.1.2 串联常熟、张家港方案

线路自苏州北站向北,经阳澄湖镇、沙家浜镇、常熟主城区,利用预留工程引入常熟站,经海虞镇,利用预留工程引入张家港站,经塘桥镇、鹿苑镇、张家港中心城区至金港镇。

线路长度89.6km,路基段长度1.17km,桥梁段长度76.32km,地下段长度12.11km,设车站17 座,其中地下车站4 座,分别为苏州北站、会展中心站、常熟站、张家港站。直接工程投资177.22 亿元。

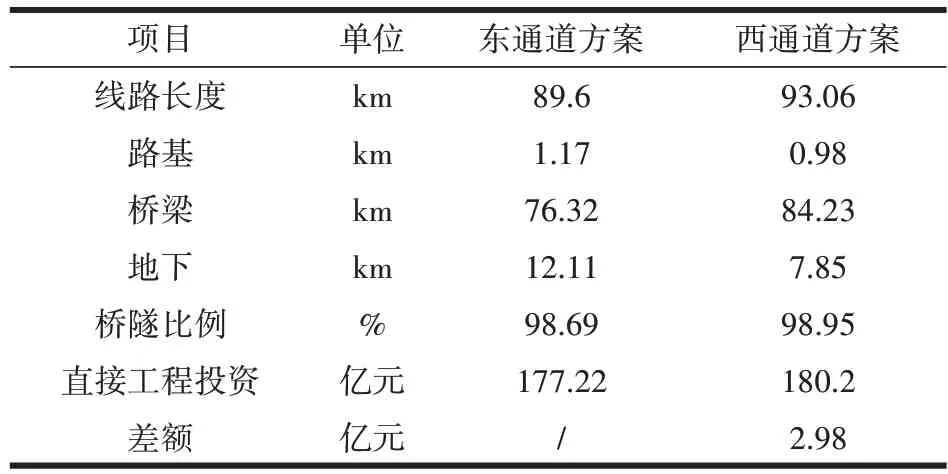

3.2 宏观走向方案技术经济比较

宏观走向方案技术经济比较见表1。

表1 宏观走向方案技术经济比较表

3.3 优缺点分析

3.3.1 从契合国土空间规划角度分析

常熟规划建设“一主两副、一屏一带五片”市域总体结构,串联常熟、张家港方案,串联主城与南部新城核心,线路南北向贯穿环昆承湖科创组团、中心服务组团、城铁商务组团,覆盖面广,契合城市规划。直通张家港+常熟支线方案主线穿国际湖荡文旅区,穿越西南湖荡生态绿屏,沿线以生态涵养为主,为限制开发区,支线联系了主城,与国土空间规划不符。线位与国土空间规划关系见图3。

图3 线位与国土空间规划关系示意图

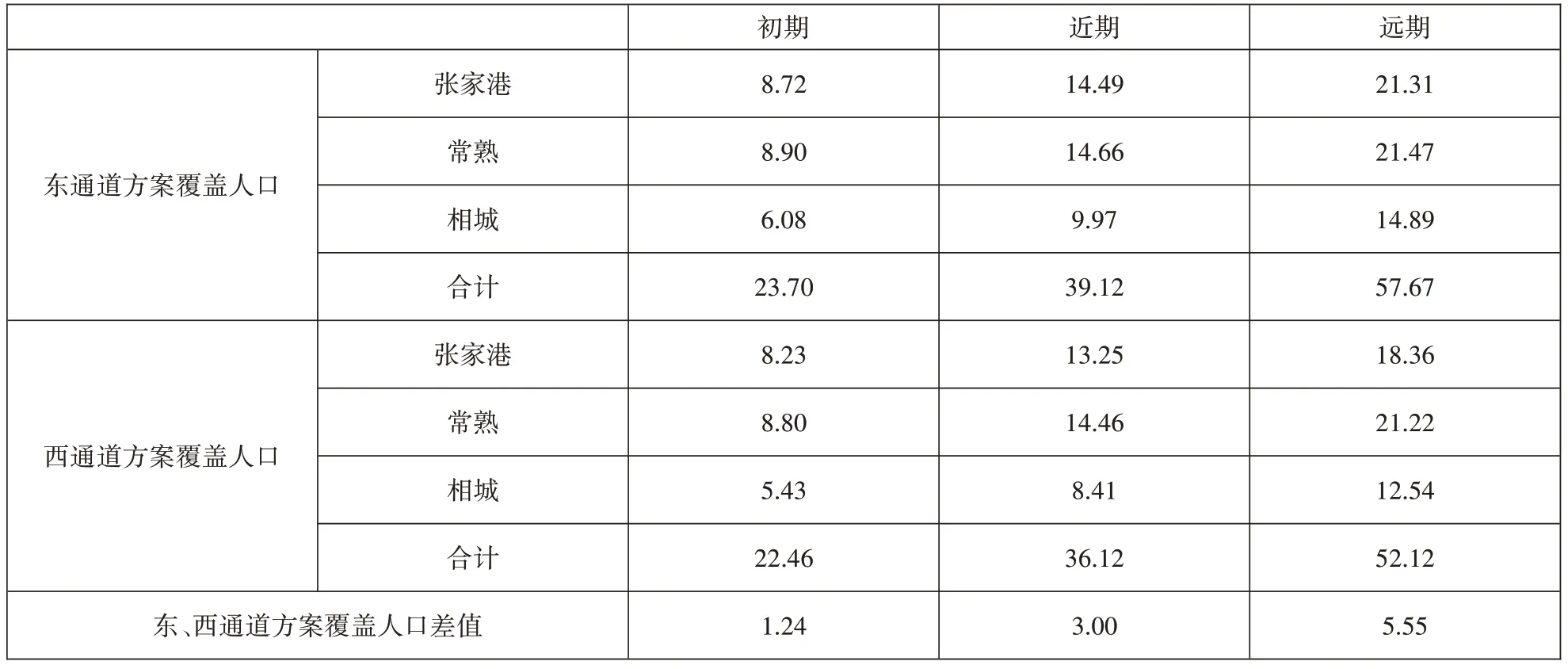

3.3.2 从吸引客流能力角度分析

东通道方案远期覆盖人口较西通道方案增加5.55 万人,其中张家港覆盖人口增加2.95 万人,常熟覆盖人口增加0.25 万人,相城区覆盖人口增加2.35万人,具体数据见表2。

表2 两通道覆盖人口比较表 单位:万人

3.3.3 从张家港与常熟之间便捷交流的角度分析

两方案均串联了张家港、常熟组团与苏州市区,但东通道方案依次串联了张家港与常熟两大组团,两地居民间相互交流无需换乘,更为便捷;西通道方案采用“主线+常熟支线”的布局方案,未直接联系张家港与常熟组团,两地居民间相互交流需经一次换乘,且线路绕行,乘客在途时间较长。从张家港与常熟之间便捷交流的角度来看,东通道方案更优。

3.3.4 从常熟内部联系与张家港内部联系的角度分析

(1)常熟内部联系

东通道方案线位南北向主客流廊道在新世纪大道布设,有利于常熟内部组团间的交流,可实现主城与南部新城协同发展,加强内部联系。

西通道方案未能有效衔接主城与南部新城片区的交流,仅能加强主城内部交流。

(2)张家港内部联系

两方案在张家港境内的主要区别在于,西通道方案经凤凰镇,东通道方案经张家港高铁新城。

作为港城唯一的高铁主客站,张家港高铁站是张家港的主要枢纽车站,市域铁路优先衔接枢纽,西通道方案未引入张家港站,不利于内部联系。

3.3.5 从工程投资角度分析

西通道方案直接工程投资180.2 亿元,东通道方案直接工程投资177.22 亿元,西通道方案直接工程投资较东通道方案多2.98 亿元。

3.3.6 从枢纽节点角度分析

苏州市枢纽布局呈“两主多辅”铁路枢纽布局体系,苏州北站为高铁枢纽,与该线相关的张家港站为三大高铁辅枢纽之一,常熟站为城市枢纽之一。三大枢纽车站为该线必经节点。

东通道方案可有效串联两大县级市中心城区及三大枢纽,西通道方案未能衔接张家港站,不利于枢纽协同,无法发挥组合枢纽优势,也无法有效满足张家港居民至高铁站的出行需求。

3.4 推荐意见

相城区—常熟—张家港组团是苏州“一核两轴”中纵轴(通苏嘉发展轴)的重要组成部分,从上位规划、国土空间规划、吸引客流、旅客出行便捷性、工程投资及枢纽衔接等角度分析,纵向串联常熟、张家港方案的优势明显,故该线路宏观走向方案暂推荐东通道方案。

4 结语

有序地推进市域(郊)铁路建设,是苏州交通运输供给侧结构性改革的重要内容。苏虞张线是弥补市域北向向心功能缺失,加强苏州城区北向辐射,打造“1 小时通勤圈”的轨道交通骨干线路。“四网融合”下,苏虞张线作为苏州市首条市域(郊)铁路,对该线路的规划研究应处理好市域(郊)铁路与中心城区的关系,注重市域(郊)铁路在多层次轨道交通网络中的融合发展,多视角剖析研究市域(郊)铁路规划布局。

通过剖析市域(郊)铁路宏观走向影响因素、布局原则,从上位规划、国土空间规划、吸引客流、旅客出行便捷性、工程投资及枢纽衔接等多维度出发,对东通道方案和西通道方案的优缺点进行分析与对比,得出东通道方案为最优宏观走向方案。