公安院校学生运动性疲劳敏感指标筛选与分析

杨 杰,王 坤,吴连次,李斌杰

中国人民警察大学 警务指挥学院,河北 廊坊 065000

0 引言

公安警务工作将面对各类突发现场的处置任务,属于工作时间长、出警频繁的高强度职业,这决定了公安院校学生体能训练课程需要有效保障其职业能力水平,对职业化、实战化、健康化的要求更凸显[1]。当前,公安院校学生的体能技能训练受课程资源限制,存在训练强度不合理、训练枯燥等问题[2],在训练时容易产生身体疲劳,也有研究发现公安院校学生运动损伤现象普遍存在[3]。导致运动损伤的重要原因之一就是在训练过程中身体机能临近或达到生理极限,学生产生运动性疲劳后,对身体状态诊断不明确,最终导致身体机能受损[4]。通过科学的监控和预防,可以在一定程度上尽早识别和判断疲劳程度,有利于制定科学的训练计划、避免运动性损伤、提升训练效果[5]。目前,对公安院校学生运动性疲劳研究十分匮乏,在实际教学中,教师多借鉴运动员、军人、消防员运动性疲劳的研究成果[6]。由于运动性疲劳的发生机制较为复杂,不同人群的运动训练项目不同,机体产生的生理生化改变也不同,因此亟待构建符合公安院校大学生特征的运动性疲劳敏感指标体系。

目前的研究理论认为,机体疲劳会产生周围神经、肌肉功能、心血管及呼吸系统、能量代谢、内环境等方面的改变[7],相关指标数量非常庞大,从主观和客观两方面评定运动性疲劳是目前主流的识别和检测方法[8]。据此通过分析文献检索法和专家访谈法筛选运动性疲劳敏感指标,以某公安院校学生体能技能训练生理生化检测数据为来源,对运动性疲劳敏感指标体系进行初步构建,分析指标的适用性和合理性,预警公安院校学生运动性疲劳的产生,进一步提高科学训练水平。

1 研究对象与方法

1.1 文献检索法

检索中国知网数据库核心期刊论文库,以“运动性疲劳”“运动疲劳”“公安相关疲劳”“警察相关疲劳”为主题词进行检索后,对其中在 “核心期刊”上发表的文献逐篇进行分析,提取、筛选,整理运动性疲劳指标,建立运动性疲劳敏感指标池。

1.2 Delphi专家咨询法

于2019年9月至2020年7月进行2轮专家咨询,专家资质为具备高级技术职称且从事公安院校体育教学、运动训练、体能训练、警务实训等相关课程教学的教师,共计15人。

1.2.1 进行专家可靠性评价。通过专家积极系数、专家权威程度来进行综合评价。(1)专家积极系数以咨询问卷的回收率(Cj)表示;(2)专家权威程度以(Cr)表示,Cr=(Ca+Cs)/2,Ca为调查表中专家的学科熟悉程度分值的均值,Cs值为调查表中对应条目评分的和。一般而言,专家权威程度的系数(Cr)大于0.7则结果为可靠[9]。

1.2.2 进行专家协调程度评价。专家对指标意见的一致程度通过变异系数(Cv)和协调系数(W)来表示。Cv=标准差/平均数,Cv越小一致性越高。W系数用来校验专家对指标的评价结果是否一致,W在0~1之间越大,专家协调度越高[10]。

1.2.3 进行指标合理性评价。将专家对指标认可程度分为7个等级,赋值为1~7分,利用评分大于6的指标数量/有效问卷数量,得数数值越大越合理。

1.2.4 第一轮专家咨询。第一轮专家咨询内容基于文献检索法的研究结果,总结出运动性疲劳指标涉及近百个,基于设计原理、研究意义、检测方法、应用价值进行综合评价,整合专家的意见,合并、增减并筛选二级指标,设计《第一轮咨询量表》。

1.2.5 第二轮专家咨询。第二轮专家咨询内容基于第一轮专家咨询形成的反馈内容,当第一轮有≥70%的专家同意该指标纳入体系后,再对各指标的参考性、有效性、重要性、可行性进行评价。

1.3 整群抽样法

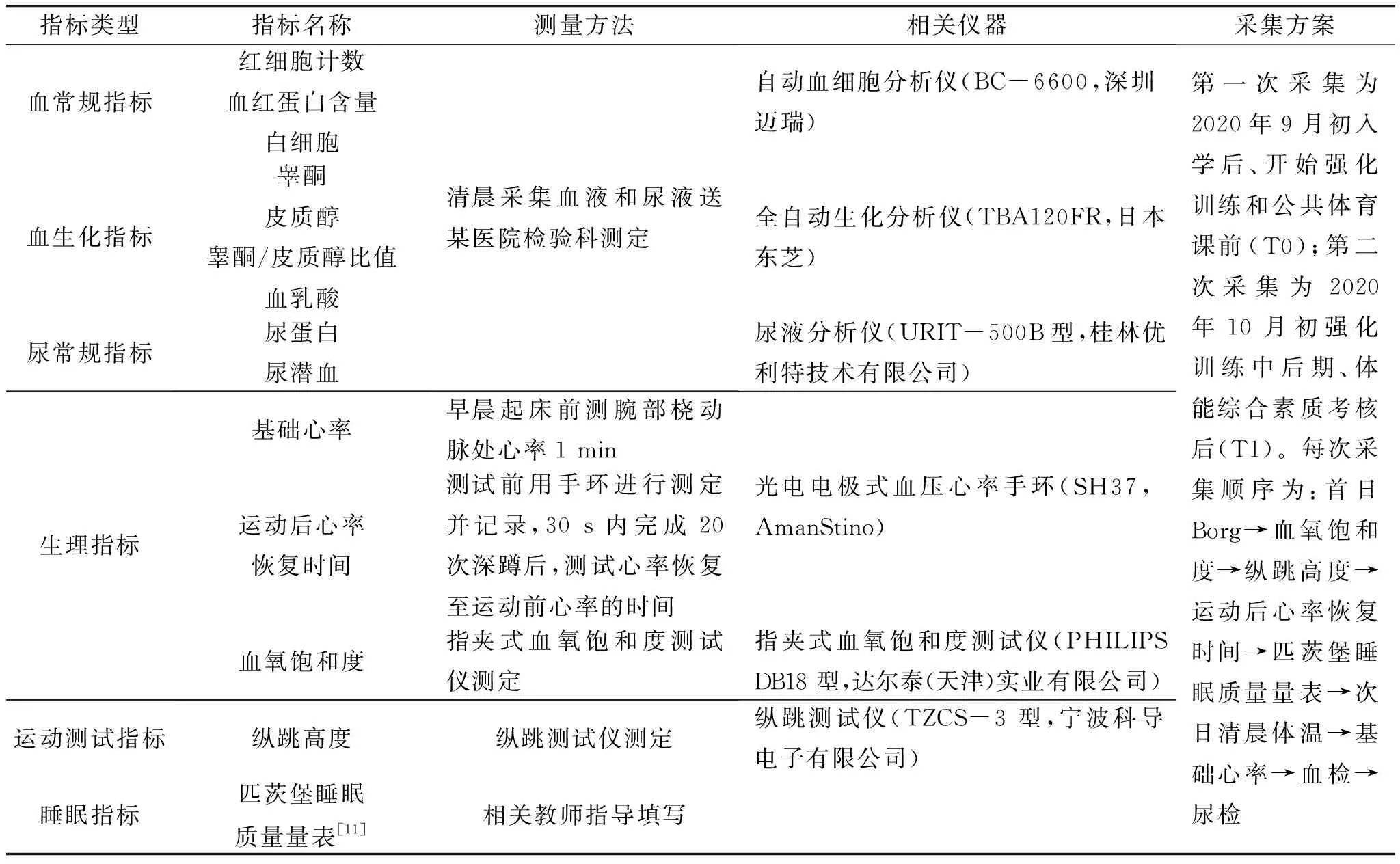

以某公安院校2019级、2020级在校生为群体,随机抽取100名男生作为研究对象,年龄18~22岁。在采集研究对象各项指标数据前,尊重学生的主观意愿,签署“试验知情同意事项书”,所有试验对象入学时均参加体能测试并达标,学习、生活、训练情况正常。将本运动性疲劳干预方案合并到军事技能训练中,由队列训练、战时防护训练、射击训练、军事体能训练组成,集中在8周内完成。测试方案见表1。

表1 公安院校学生运动性疲劳敏感指标分析整群抽样法测试方案

1.4 统计方法

采用 SPSS 21.0 统计软件进行数据分析。所有的统计检验均采用双侧检验,P<0.05为具有统计学差异。计量数据通过均数±标准差进行描述,S1-S4各组数据T0和T1的差异采用配对t检验,S1-S4组间差异采用单因素方差分析,方差齐性组间两两比较采用LSD检验,方差不齐采用Dunnett t检验。

2 结果与分析

2.1 文献检索结果

通过检索相关文献,对文献进行分析后,得到用于进行专家咨询的公安院校学生运动性疲劳敏感指标池。

2.2 Delphi专家咨询结果

2.2.1 进行专家可靠性评价。专家咨询问卷的回收率两轮结果均为Cj=100%。两轮专家咨询的Ca值分别为0.71和0.78,Cs值分别为0.85和0.88,Cr值分别为0.78和0.83,均大于0.7,判定结果为可靠。

2.2.2 进行专家协调程度评价。两轮专家咨询结果中删除Cv>0.25的指标,第一轮W=0.21,第二轮W=0.24,W略有升高,P<0.001,专家意见趋于一致。

2.2.3 专家咨询结果。两轮专家咨询的可靠性和协调程度较好,第二轮的协调系数比第一轮升高了0.03,Cv均降到小于0.25,即专家意见一致性良好,咨询结果具有可靠性。

2.3 整群抽样数据结果

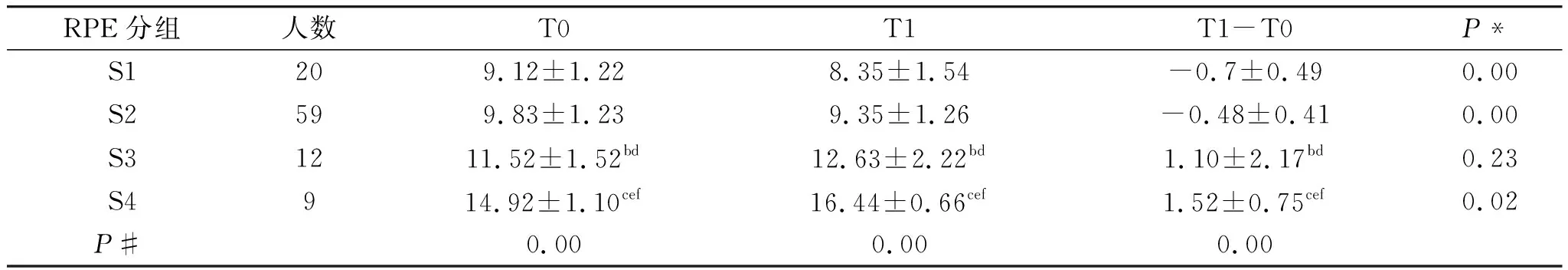

2.3.1 RPE评分疲劳程度结果。由于目前缺少公安类人员运动性疲劳的相关报道,所以参考《Borg主观体力感觉等级》评分(RPE评分)为疲劳的评判标准。将受试者按训练后 RPE 评分值分为四个疲劳程度组(组1-4 依次为不疲劳、轻度疲劳、中度疲劳、重度疲劳组),比较各指标在训练前后之间的差异,初步评定学生的疲劳程度。由此将学生分为不疲劳组(S1)RPE≤9、轻度疲劳组(S2)10≤RPE≤12、中度疲劳组(S3)13≤RPE≤14、重度疲劳组(S4)RPE≥15。第二次数据采集后,得到不疲劳组(S1)20人、轻度疲劳组(S2)59人、中度疲劳组(S3)12人、重度疲劳组(S4)9人。

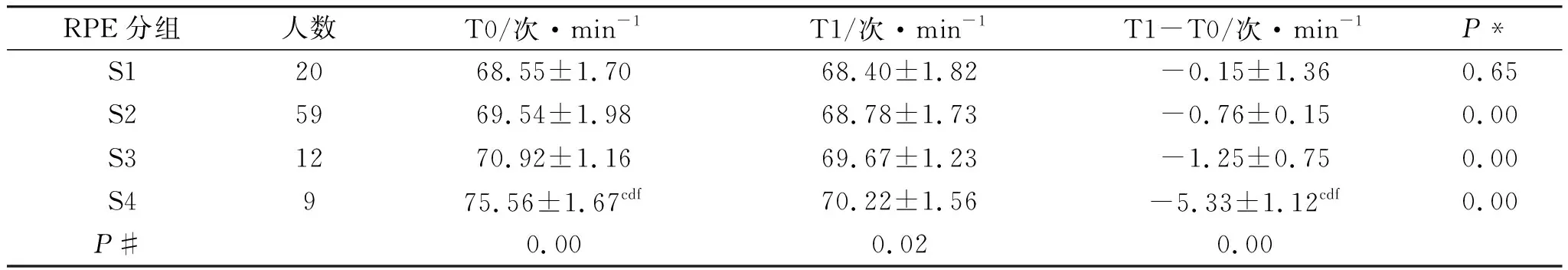

2.3.2 疲劳敏感指标对比结果。(1)各组训练前后基础心率对比结果。基础心率T0与T1比较,S1、S2、S3组明显下降(P<0.05),初始T0期间S4组基础心率明显高于各组(P<0.05),基础心率T1-T0的变化存在组间差异(P<0.05),见表2。各组方差齐,组间LSD两两比较,S4组与S1、S2、S3组之间均存在显著差异(P<0.05)。提示学生基础心率发生改变可能存在疲劳现象,故该指标较为敏感。(2)各组训练前后血氧饱和度对比结果。T1与T0相比,4组均没有显著性改变(P>0.05)。血氧饱和度不随着训练和疲劳的程度改变而发生明显变化,故该指标不敏感。(3)各组训练前运动后心率恢复时间对比结果。S1-S4组均出现明显的下降(P<0.05),单个组训练前后改变值不存在显著的组间差异(P>0.05),各组之间两两对比无明显差异。运动训练能够改变学生运动后心率的恢复时间,有利于心脏功能的调节,但是对于运动性疲劳指示的敏感度不高。

表2 各组训练前后基础心率对比(总人数=100)

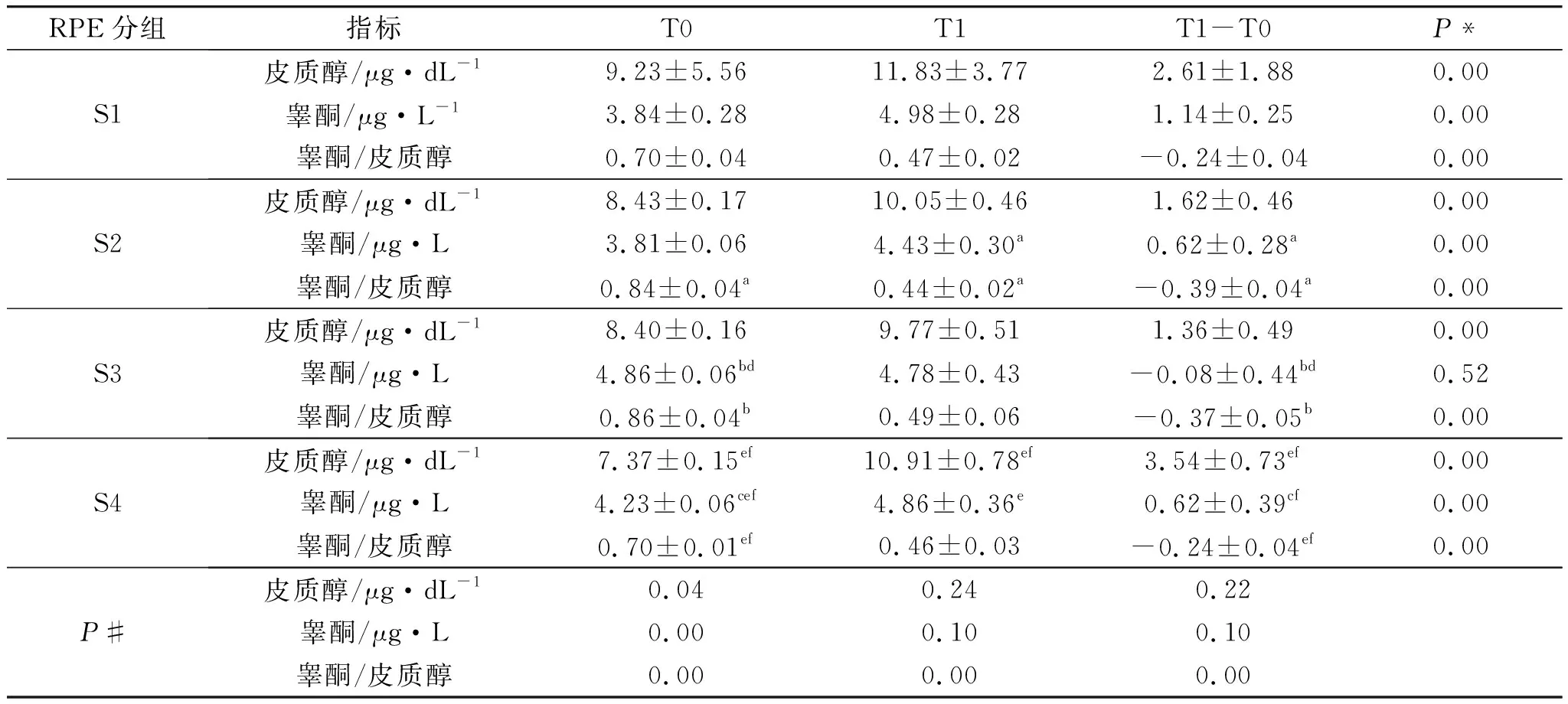

2.3.3 各组血液指标对比结果。(1)各组训练前后睾酮、皮质醇水平对比结果。S1-S4组皮质醇和T/C在T1和T0时间存在明显差异,S1、S2、S4组睾酮在T0和T1时间存在明显差异,组间差异不明显,组间两两对比,存在明显差异,见表3。结果提示,各项训练在一定程度促进了睾酮、皮质醇的分泌、引起了两者比值的改变,T1-T0值的改变可以反映是否有运动性疲劳产生。(2)各组训练前后血乳酸水平对比结果。T1时间血乳酸水平明显高于T0(P<0.05),各组训练前后以及差值不存在显著的组间差异(P>0.05),各组两两对比也不存在差异(P>0.05),提示训练前后身体乳酸的耐受状态提高,但在疲劳预警方面不敏感。(3) 各组学生新训前后血红蛋白、红细胞、白细胞对比结果。血红蛋白T1-T0各组均明显升高(P<0.05),T1和T1-T0存在组间差异(P<0.05);红细胞T1-T0各组均明显升高(P<0.05),但组间差异不明显(P>0.05);白细胞各类统计学均无明显差异(P>0.05)。提示红细胞和血红蛋白水平会在训练后出现一定程度升高,对疲劳程度有一定的提示作用,白细胞基本不受训练和疲劳的影响。

表3 各组训练前后睾酮、皮质醇水平对比(总人数=100)

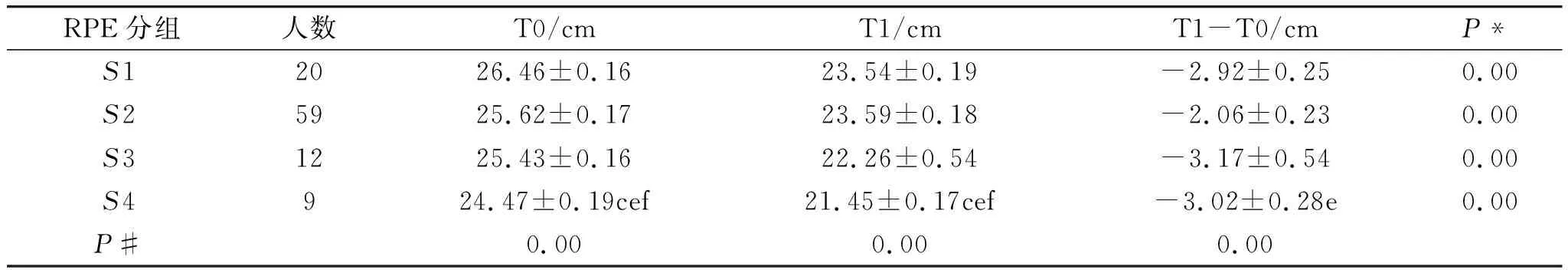

2.3.4 各组纵跳高度对比结果。S1-S4组前后均出现显著下降(P<0.05),T1-T0也具有显著的组间差异(P<0.05),S1-S4组在T0和T1时间的纵跳高度依次下降,S4组与S1-S3组在T0和T1时间均有显著差异(P<0.05),T1-T0的值S4组与S2组有显著差异(P<0.05),见表4。提示纵跳高度的个体差异较大,且纵跳高度能力强的学生耐受疲劳的程度较高,该指标对运动性疲劳较为敏感。

表4 各组纵跳高度对比(总人数=100)

2.3.5 各组尿液指标对比结果。在T0和T1时间采集100名学生尿潜血和尿蛋白情况,化验结果均为阴性,未发现尿蛋白和尿潜血的改变,反映出尿液指标在提示公安院校学生的运动性疲劳方面不敏感。

2.3.6 各组PSQI评分对比结果

S1和S2组在T1时间睡眠质量显著好于T0(P<0.05),S3和S4组无明显改变(P>0.05);评分T1值、T0值和改变值(T1-T0)存在显著组间差异(P<0.05),S1-S4组评分逐渐越高,睡眠质量越差;S3与S1组、S3与S2组、S4与S1组、S4与S2组、S4与S3组对比组间均存在显著差异(P<0.05),见表5。提示睡眠质量个体差异较大,且越容易发生运动疲劳的学生,睡眠质量越差且容易发生变化,该指标较为敏感。

表5 各组PSQI评分对比(总人数=100)

2.4 小结

通过文献检索、专家咨询、整群抽样分析的方法,建立了14个公安院校学生运动性疲劳敏感指标,纳入的指标可靠性良好,专家意见一致,具有一定的合理性和临床价值,检测方式较为简便易行。对这14个运动性疲劳敏感指标进行了两个时间点的检测,对比发现:4个不同的疲劳程度下,公安院校学生的基础心率、睾酮、皮质醇、睾酮/皮质醇、血红蛋白、红细胞、纵跳高度、睡眠质量在预警运动性疲劳方面具有敏感性;运动后心率恢复时间、血乳酸水平在训练前后会有一定的改变,但在统计学分析过程中体现不出明显差异,可以作为预警运动性疲劳的指标但不敏感;血氧饱和度、尿液指标和白细胞数在运动性疲劳的各个阶段统计学无差异,因此暂不推荐这几个指标作为运动性疲劳的判断依据。

3 讨论

3.1 运动性疲劳对心血管系统的影响

有研究发现心血管系统机能水平与运动性疲劳的发生有密切相关性[12],本研究发现主观感觉非常疲劳的学生基础心率显著性降低,而其他学生的基础心率维持较为稳定。这说明容易发生运动性疲劳的学生,在疲劳状态下心血管的调节能力较弱,训练强度超过自身承受范围,夜间睡眠神经兴奋过度,睡眠质量下降的同时导致清晨心率下降[13],而能良好耐受训练负荷的学生心率较稳定。同时基础心率简单易测、准确度高,纳入运动性敏感指标具有一定可行性。

3.2 运动性疲劳对内分泌的影响

运动性疲劳发生时机体的内分泌水平会发生一定改变。在正常运动下人体血液睾酮含量维持不变或略有上升,皮质醇会出现上升,而主观疲劳加重的情况下皮质醇上升明显,这与人体的“下丘脑—垂体—肾上腺轴”的激活有关[14]。睾酮/皮质醇在表达机体运动代谢稳定平衡方面具有一定的指示性,有研究发现,在运动性疲劳的人群中会出现睾酮/皮质醇下降的趋势[15]。本研究选取的睾酮、皮质醇、睾酮/皮质醇试验结果验证了一些有关运动员运动性疲劳研究的结论。红细胞和血红蛋白在人体氧转运中起到重要的媒介作用,是氧气和二氧化碳交换的重要载体,在运动过程中,对维持机体的酸碱平衡具有重要作用,其作为物质能量代谢的关键指标,能预测机体在运动中的氧供应状态。本研究发现,公安院校学生随着各项训练的开展,红细胞和血红蛋白含量出现显著上升,机体运输氧的能力明显提高。适当的运动能够延缓红细胞的衰老,有利于一氧化氮合成酶的提高,使红细胞得到活化,有利于机体运动能力的改善[16]。但也有研究发现,过度训练导致的运动性疲劳,对大白鼠的红细胞和血红蛋白产生不良的影响,机体的运动能力下降[17]。因此在设计公安院校大学生的运动训练和专业训练项目时,要基于合理适量的原则,可以利用红细胞和血红蛋白的监测,预测学生机体对训练的适应程度。

3.3 运动性疲劳对运动能力的影响

运动性疲劳对学生运动能力的影响较为明显,本研究测试的纵跳高度在T1时间出现下降,同时主观感觉严重疲劳的S4组组间下降明显。纵跳高度是反应机体运动爆发力的有效指标,体现了机体的运动能力。有研究发现,经过合理的运动训练会有效提高受试者的纵跳高度[18],而产生运动性疲劳后人体的中枢神经控制出现不协调,下肢肌群爆发力减弱,影响纵跳高度。综合分析,纵跳高度测试可以有效预测公安院校大学生的运动性疲劳,具有一定的应用价值。

3.4 运动性疲劳对睡眠的影响

本研究利用匹茨堡睡眠质量评分法(PSQI)测试学生训练前后的睡眠状态,主观感觉较好的S1和S2组训练后睡眠有一定的改善,自主感觉出现疲劳的S3和S4组学生睡眠质量出现明显的下降。对于不同个体而言,适量的运动训练有利于调节大脑的活跃程度,进而对人体的物质能量代谢、温度调节、免疫、心脑血管、情绪、昼夜节律进行适应性调节[19]。而个体出现运动性疲劳后,其睡眠、注意力、反应能力、感知觉、训练效果都会出现显著下降[20]。本研究的睡眠质量评分结果可及时有效的监测和预警运动性疲劳的产生。

4 建议与应用

4.1 监测记录公安院校学生日常训练相关指标

基于本研究的试验结果,建议将相关指标监测纳入公安院校学生技能和体能训练课程。本研究采用的敏感指标均具有可操作性,都是无创性的指标,如基础心率、纵跳高度、睡眠状态,都可以正向预测学生训练期间身体的疲劳状态。教师建立学生身体疲劳和损伤档案,尤其是训练任务重、强度大、难度高的科目[21],务必做好数据监测记录,及时预警学生运动性疲劳,可有针对性地关注易发生疲劳和损伤的人群,做好训练课程的个体化调整。

4.2 及时反馈敏感指标监测结果,调整训练负荷

敏感指标设立的目的在于及时监测、及时反馈、及时预警。在日常的技能或体能训练中,教师可按照教学计划,设计敏感指标检测的介入时间,一般是教学训练开始前建立基础数据,教学训练中期进行第二次检测,教学训练中后期进行第三次检测,纵跳高度可随堂检测,基础心率和睡眠状态可以每堂课前进行记录。在进行周期性的敏感指标检测过程中,一旦发现数据显著性变化,需要针对个体进行训练负荷的调整[22],或及时介入运动损伤鉴定与治疗,力求将公安院校学生的训练损伤概率降到最低。

4.3 总结运动性疲劳发生规律,优化课程体系

公安院校可将学生技能和体能训练中运动性疲劳敏感指标的长期监测数据纳入科学训练体系,对数据进行及时、准确、详细的记录,建立学生运动性疲劳敏感指标档案。不同课程的训练强度、训练方式、训练内容存在较大差异,相关课程的教师可利用长期的数据统计,总结得出该课程运动性疲劳发生规律,在课程体系构建中充分考虑运动性疲劳对训练效果的反向影响,及时、有针对性地控制训练负荷、完善训练计划、调整训练方案。

4.4 探索更多操作性强的指标

本研究涉及的一些运动性疲劳敏感指标统计学意义不明显,需要进一步判断是否与受试者样本量、环境、测试方法等客观因素有关,在后续研究中希望通过加大采集样本量、控制测试误差、创造稳定的训练环境等措施进行深入探索。从长期实践应用角度出发,公安院校学生运动性疲劳敏感指标需要挖掘更多无创的评价方式,做到操作可控、易控。同时,学生技能和体能训练是一个长期动态循环的过程,未来需要进一步做好文献的分析与整理,筛选更多操作性强的敏感指标,应用于实际的教学训练中,真正促进公安院校学生技能和体能训练的精准化、科学化、健康化。