绿道沿线文化景观呈现研究进展

杨毅立,陈丽佳,陈昱星,陈凌艳

(福建农林大学园林学院,福建 福州 350100)

绿道又称绿色廊道[1],是一种具有多功能性、可持续性、连通性和一体化的线性绿色开敞空间[2]。文化景观是人类按照文化标准,有意识地对自然景观进行加工的结果,其形成与政治制度、社会观念、时代氛围等密切相关[3]。研究表明,绿道作为一种空间纽带,能够用一种最自然的方式将文化景观纳入系统内部,使其得到有效的保护和利用[4]。绿道的建设和文化景观的保护更新反映了公众对良好人居环境品质的追求和地域文化认同感的需要[5]。随着城市化带来的一系列问题,绿道的概念也逐渐向实现景观保护和遗产保护,提供公共娱乐机会以及修复改善农村和城市的废弃土地方向发展[6]。

文章探讨绿道沿线文化景观呈现,推理绿道沿线文化景观呈现过程。即利用绿道的线性功能,串联沿线的文化景观,从而统筹保护形成文化氛围[7],使文化景观以不同的方式呈现,为绿道的规划设计和文化景观保护提供参考。

1 绿道与文化景观研究进展

1.1 绿道研究进展

绿道起源于美国景观设计师奥姆斯特德的波士顿翡翠公园规划设计,并从20世纪90年代起引领了一股绿道研究运动热潮[8]。绿道的发展经历了5 个阶段,这5 个阶段分别是:早期绿道规划、景观绿道规划、环保运动下的绿道规划、绿道运动的命名以及国际绿道运动。不同的学者对绿道的定义也不相同。Fabos 将绿道分为3 类,分别是具有生态意义的走廊、休闲绿道及具有历史和文化价值的绿道[9]。Ahern 提出如下的定义:绿道是一种线性空间,包含多种目的而规划、设计和管理的元素,以实现包含生态、娱乐、文化、美学或与可持续土地利用概念兼容的其他目的。该定义包含五个基本含义:线性结构、连接性、多功能性、可持续利用、整体性[10]。北京大学俞孔坚教授对中国绿道的演变进行了大量研究,他认为中国的绿道按时间顺序可以分为3 类:河岸绿道、绿色交通走廊以及农田防风绿道[11]。随着研究的推进,学者们逐渐认识到绿道建设所发挥的多种功能,包括生态功能、休闲游憩功能、经济发展功能、社会文化功能和美学功能[12],且绿道的建设对城乡规划建设有着重要启示。

1.2 文化景观研究进展

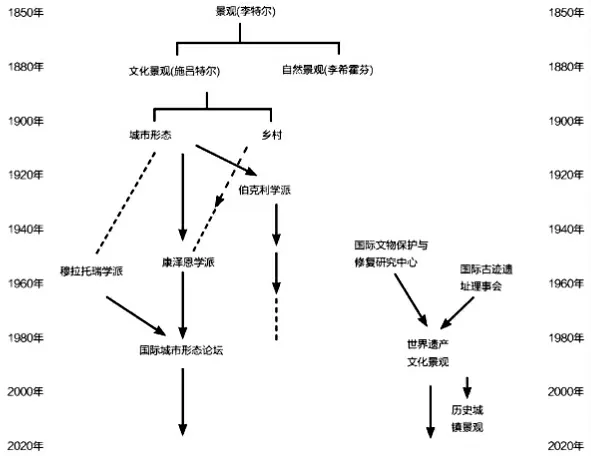

“文化景观”这一概念被正式提出是在1992年世界遗产委员会第16 届大会上,大会认为文化景观是自然价值与文化价值杰出结合的产物,并同意将其纳入世界遗产领域[13]。随后美国国家公园管理局[NPS]指出,文化景观是“一个联系着历史事件、人物、活动或显示了传统的美学和文化价值,包含着文化和自然资源的地段或区域”,并把文化景观划分为4 种类型:文化人类学景观、历史的设计景观、历史乡土景观以及历史场所。国内学者李和平、肖竞总结国内外相关经验,将我国文化景观分为设计景观、遗址景观、场所景观、聚落景观、区域景观5 大类,并对其各主要构成要素进行了详细的阐述[14],分析构成要素与文化景观类型之间的相互关系。如图1所示,文化景观是由自然景观演化而来的,Sauer 认为文化景观是某一文化群体利用自然景观的结果,以文化为驱动力,自然作为媒介。随后对于文化景观的研究往两个方向发展,伯克利学派主要研究乡村景观,而康泽恩学派主要研究城市聚落景观[15]。Matthias[16]等人指出,文化景观是动态的,在迅速变化的全球环境中,它们不能以特定的状态保存,所有景观都随着时间的推移而演变。并指出应继续塑造文化景观,不仅为当代人提供场所感,也为未来人提供遗产价值。

图1 文化景观发展历程 [15]

2 绿道沿线文化景观呈现方式

“呈现”一词意为显露、露出或展现。文章探讨绿道沿线文化景观呈现,首先探讨文化景观在绿道规划过程中的呈现方式,解读绿道和文化景观的场所信息和历史信息,将丰富的物质景观空间材料与历史信息叙事网络进行有序地组织联系,并通过绿道这种线性载体呈现出来。

2.1 绿道沿线文化景观空间呈现

文化景观类型多样,前文论述我国与其他地区的文化景观划分类型也有区别,同时绿道和文化景观的建设也能在多种领域满足现代人的需求。文化生态学认为,文化景观拥有“斑块—廊道—基底”3 个生态结构层次[17]。基于此,笔者根据文化景观在绿道上的分布模式,总结绿道沿线文化景观的3 种空间呈现方式,分别为点状、线状和面状。

2.1.1 绿道沿线文化景观的点状呈现

社会的不断发展,许多城市的建设出现了大面积同质化现象,许多特质文化景观并未被发掘,甚至很多文物古迹呈点状零星散落在各个角落,如古遗址等。这些文化景观呈点状分布,互相之间难以连通。绿道作为城市绿地和文化景点之间的线路,可针对具有文化价值的建筑和纪念碑等进行规划设计,避免将有价值的文物古迹开发到建筑密集区[18]。利用绿道连接性的结构特征,将分散的文化景观串联起来,再通过绿道连接各个景观场所,能够具有视觉功能和审美价值,提供理想的美学品质[2,19]。如伊斯坦布尔绿道[20],规划时强调连接分散的文化景观,为居民提供访问景观资源的机会。

2.1.2 绿道沿线文化景观的线状呈现

Fry 等人[21]指出,分散的景观会影响景观整体的视觉体验和美学价值。有些乡村地区,设计师通过融合乡村环境特征,依托乡村特色山水、农业渔业、道路、田野等特有线性空间,展现地域文化或体现经济价值而建设的乡村绿道,将乡村文化景观风貌统一完整的呈现[22]。在一些遗产资源丰富的地段,通过整合特殊文化资源,包括河流峡谷、道路、废弃铁路线等,建设对文化遗产保护的遗产廊道[23],从而强化资源的线性连接。德国柏林绿道规划过程中为了与分散的纪念性景观保持一致,柏林墙和少数剩余元素被保留下来,并融入了整体所有空间组成部分[24],沿绿道以线性形式呈现柏林墙为主题的文化景观风貌。

2.1.3 绿道沿线文化景观的面状呈现

当多条绿道交错纵横,串联区域内如名胜区、传统村庄聚落等历史区域景观,这些区域以组团式呈现在绿道周边。历史区域是一个完整的文化媒介,包括单一或群体的文化价值观、文化路线、文化景观、历史城镇、自然环境和独特的景观[25]。这类区域文化景观概念尺度较大,主要强调文化景观之间的联系,如广州历史城区绿道网络构建[26]、葡萄牙阿尔杜托葡萄酒区绿道[27]等,绿道沿线多种线性文化景观排列组合,从而形成相互影响的面状辐射网络。

2.2 绿道沿线文化景观叙事呈现

绿道是一种多目标、开放的空间走廊,文化景观代表着某一地区特定历史时期的地域特征。在绿道景观规划设计以及最终表达过程中,通过提炼文化元素中的叙事场景、情节、序列,在设计中融入民俗文化和地方特色等非物质文化,从而将其物质化呈现,用现代设计手法再现历史场景[28,29]。

有的文化景观在设计过程中融入地区特色景观元素,如以当地石材为原料打造特色景点,增添新的游览路线和观景点[30],从而在绿道中创造景观多样性和独特的地方特色。也有通过构建绿道文化主题游径讲述地区历史的,如保加利亚的文化走廊,规划不同文化主题的路线网络,将绿道上的修道院等历史文化景点等构成要素通过特定地理场所含义的解读,再现历史场景。这些主题游径既均匀分布游客流量,也满足游客对不同文化景观的兴趣,充分展示该地区的地域文化特征[25]。意大利的帕维亚绿道[31]则是以时间序列,通过规划连通绿道沿线的古村落、古教堂等遗址,动态地传递不同时期的文化信息,沿线呈现了每个历史时期的景观演变,讲述它们的起源和在历史潮流中发生的变化。

2.3 绿道沿线文化景观载体呈现

关于绿道沿线文化景观的载体呈现研究,国外研究主要是以废弃铁路线为载体,通过将废弃铁路线改造成绿道,改造原有废弃铁路旁的许多历史建筑、博物馆、建筑遗址等作为旅游景点,从而呈现崭新的风貌[32]。如意大利废弃铁路的综合规划案例中,通过将废弃铁路改造成绿道,允许重新开发一个废弃且经常退化的遗产,在古建筑中引入新的活动,如为游客提供公共服务、住宿设施、宣传教育等[33],促进其形成新的用途,使人们感受到文化景观带来的时空差异感,增强游览趣味。新加坡的绿道规划也对废弃铁路空间进行修缮,改造成促进公共交流和文化体验的廊道空间,促进当地居民的公共交流[34]。意大利的西西格纳绿道是为了应对内陆村庄人口造成当地文化景观的损失而修建的,该绿道沿着一条废弃铁路线规划,原有铁路线上的废旧铁塔改造为观景塔,改造修缮沿线废旧村庄,打造旅游景点,凸显当地的历史文化,也将原来的文化景观纳入保护范围[35]。国内研究则主要以古道为载体,利用古道串联沿线的古村落,如南粤古道文化带[36]。绿道与古道古村整合连接,古道和古村等构成要素通过特定地理场所含义的解读,将不同时期文化信息动态呈现。

3 绿道沿线文化景观呈现研究技术方法

3.1 定量研究方法:GIS 技术

关于绿道沿线文化景观呈现的研究所采用的研究方法,多集中于利用地理信息系统进行分析。地理信息系统是确定土地利用模式、自然区域以及呈现特定环境变量与现有实际情况之间相互关系的有效工具[20],对于确定文化景观资源的空间分布模式具有重要作用。Toccolini[37]利用GIS 技术分析意大利兰布罗河谷区域文化景观的空间分布格局,标识文化景观密集的地段,绘制文化景观廊道网络;Meini[38]等人通过地理信息系统中与遥感相关的历史地图数字化技术对绿道进行识别,从可访问性和可用性方面分析桑格罗-卢切拉城堡路线沿线人文景观的保护程度和路线开发的潜在用途。

3.2 定性研究方法

Nunta[39]指出,城市化影响了居民的感知变化,其中年轻人则更容易接受文化景观的变化,因此,文化景观的研究应该考虑居民的文化景观感知。许多学者采用定性研究方法进行研究,如访谈当地居民,绘制景观资源图像等,来确定公众对绿道与文化景观建设的看法及愿景[40];还有使用摄像机拍摄某地区文化特征的演示影片,然后由专家小组对影片进行评估,以确定呈现出的文化景观的开发潜力[10],从而确定开发路线;也有学者采用层次分析法,通过向专家咨询,构建乡土文化景观评价指标体系,利用GIS 将指标得分量化,绘制出得分高的景点,构建乡土景观廊道[41];Ribeiro 等[6]分析绿道规划与具有特殊资源价值的区域的识别和评估相关,采用基于景观分析和评估的参数化方法,其优势在于能够以更可靠和客观的方式识别文化景观资源。

4 绿道沿线文化景观呈现提升策略

4.1 强化文化景观节点连通功能

4.1.1 强化绿道与沿线文化景观的可达性

绿道作为连接城市绿地、公园、社区、人文景观等节点的线性绿色基础设施,可达性既是衡量其品质的重要因素,也是文化景观的娱乐潜力、美学和社会实现的重要决定因素[42]。当人们在场所景观中与绿道距离较近,可达性高,互动性较强,则更能使人们认识到绿道带来的文化效益,增强归属感[43]。从使用人群角度考虑,设置多种形式的交通工具停放点,如共享单车、共享汽车、公交车停放点等,为行人和骑车者提供便于往返的交通工具[44],满足多样的游览需求;从绿道规划角度考虑,可优先在地形起伏较小的地段规划文化景观廊道,减少人为通行距离成本。同时,也有研究表明,文化景观中平坦的地形有助于其恢复,平坦的地形有利组织参与人数较多的活动,将有助于增强凝聚力,并获得更多的资源来保证人们生存和发展[45]。

4.1.2 强化文化景观之间的连通性

连通性主要指人们在景观中移动的活动模式,以此获取生活、工作或娱乐空间等资源,包含与文化景观相关的地方感[46]。文化景观之间的联系具有文化层面和历史维度,文化层面主要指景观中的人类活动,历史维度主要指从文化景观中所映射出的历史事件[47]。绿道的构建,形成了连续的景观网络空间,同时也可以作为城市及乡村的过渡空间,通过建设社区林地以及聚落自然生态空间,既保护景观地方性,也降低了都市化的影响,为乡村及城市地区提供公平发展的机会[48]。

4.2 强化文化景观恢复

4.2.1 保护自然景观,促进文化景观的恢复

许多历史文化村镇景观地理位置偏远,交通可达性差,容易遭受自然灾害的破坏,使得其完整性和连续性受到威胁[49]。文化景观的恢复能力依赖于其质量,因此有必要对文化景观进行良好的设计和维护。研究表明,文化景观的恢复质量随着土地植被的自然度、土地被水覆盖的百分比、水的可达性和水质的增加而增加[45],也有学者研究指出,当自然景观遭到破坏时,恢复力就会崩溃,导致历史城市景观的衰落和消失[50]。在结合串联历史城市景观和历史文化村镇景观规划的绿道建设中,应注重对大自然环境的保护,在规划路线时最大程度避免对植被群落的破坏,同时加强区域的生态环境建设,尤其是加强水质资源的保护,构建区域文化景观安全格局,获得乡土文化的可达范围[51],使人们能够欣赏大自然风光。

4.2.2 通过文化旅游,促进文化景观的恢复

城市化的快速发展导致许多地区地域文脉的丢失。Riguccio 等人[52]认为,文化和历史资源的存在,能够成为旅游景点并提供服务,对于文化旅游用途的恢复至关重要。文化景观的恢复与地区旅游业的发展是相辅相成的。欧洲委员会第四次会议决议指出,文化遗产能够刺激旅游业,反过来,旅游业应协助发现、保护和推广其自身的文化和历史资源[25]。利用绿道线性的特征,通过串联文化景观,达到恢复文化景观的目的。Salici[53]认为具有视觉和历史价值的绿道,连接沿线的文化景观吸引大量游客,从而产生视觉、教育和经济效益。通过这种方式,带动地区旅游业的发展,促进经济增长,从而获得改善基础设施等带来的社会效益[54]。

4.3 强化文化景观多样性

景观多样性与人们的景观质量感知之间有着密切的关系[55],提升文化景观的多样性能带给人们不同的文化感知,增加绿道游览性。此外,也有学者认为,对于文化景观的文化感知受到许多社会文化因素的影响,包括年龄、职业、性别、教育水平等[42]。笔者从两方面总结强化文化景观多样性,以满足不同群体的游览体验。第一,从绿道规划层面看,规划时注重识别景观类型丰富的区域,如古庙宇、宗祠、遗址以及古村落、文化路线、名胜区等不同的景观类型,提高美学质量[56],更好地呈现地域文化,也给游览者更多的视觉体验;第二,从文化景观设计层面看,可以在绿道沿线景观节点处创造植物高度、形式、颜色和纹理的多样性[57],以此丰富景观层次,加强观赏效果,也可以通过丰富文化景观公共空间,增加基础设施多样性,来增加社交互动机会和文化效益[58],促进人们的交流。

5 结语

现代城市的发展虽然不断重视对文化景观的保护,但许多文化景观仍呈现孤岛化。绿道作为一种线性绿色基础设施,构建绿道网络,将许多有价值的历史文化景观节点连通起来,使这些节点的功能和价值得到更好地发挥[26],更好地呈现文化景观,也为人们提供重要的历史遗产和文化价值[9]。文章通过梳理国内外相关研究,总结绿道沿线文化景观的呈现方式、研究技术方法,最后提出提升策略,为绿道规划设计与文化景观保护呈现提供参考。在今后绿道的规划与文化景观的保护研究中,应注意以下两点:

(1)全面、合理地评估文化景观价值。文化景观记载了某地区的一段历史,蕴含着丰富的地域文化。应通过向当地居民、专家咨询,全面评估文化景观价值,在未来绿道的规划中重点注意蕴含丰富地域文化价值的景观节点,可通过构建主题游径等方式,全面呈现文化景观。

(2)合理规划设计文化景观。当游客沿着绿道线性游览各个文化景观场所时,大多数人缺乏更深层次的景观相关知识,很难以文物古迹的方式阅读景观。可增加存在明显的解说元素景观,如标识设施、解说系统等,这些元素在没有深入文化知识背景下也很容易关联,增强游客对地域文化特色景观的理解力和感受力。