永未毕业的大师

文·图/胡建君

童年与故乡

“春天,我要坐高铁回宁波了”,贺友直先生如是说。2016年春天,他终于坐上开满鲜花的列车回到了故乡。

如他所言“老得慢一点,走得快一点”。他走得太快了,一点也不拖泥带水,一点不想给人添麻烦。内心永远住着童真的他,一生勤勉认真而又洒脱,明得失,知进退。

沿着童年衣衫褴褛的来路,贺友直一步一个脚印地打开了中国连环画的光明通途。

1949年5月上海解放,贺友直抓住一切机遇,也穷尽一切努力,实现自己的绘画梦想。与生俱来的天分加上处处做有心人的勤奋,他的第一部连环画作品终于诞生了。这是根据赵树理的小说《福贵》改编绘制的,共256幅,其造型风格受《点石斋画报》影响,吸收西方技法,构图严谨,色彩明丽,具有明暗与景深效果。当时私营书店老板答应出书后,支付稿酬白米四石,这对当时的贺友直来说,算是雪中送炭。

《铜仁路》 纸本水墨 2013

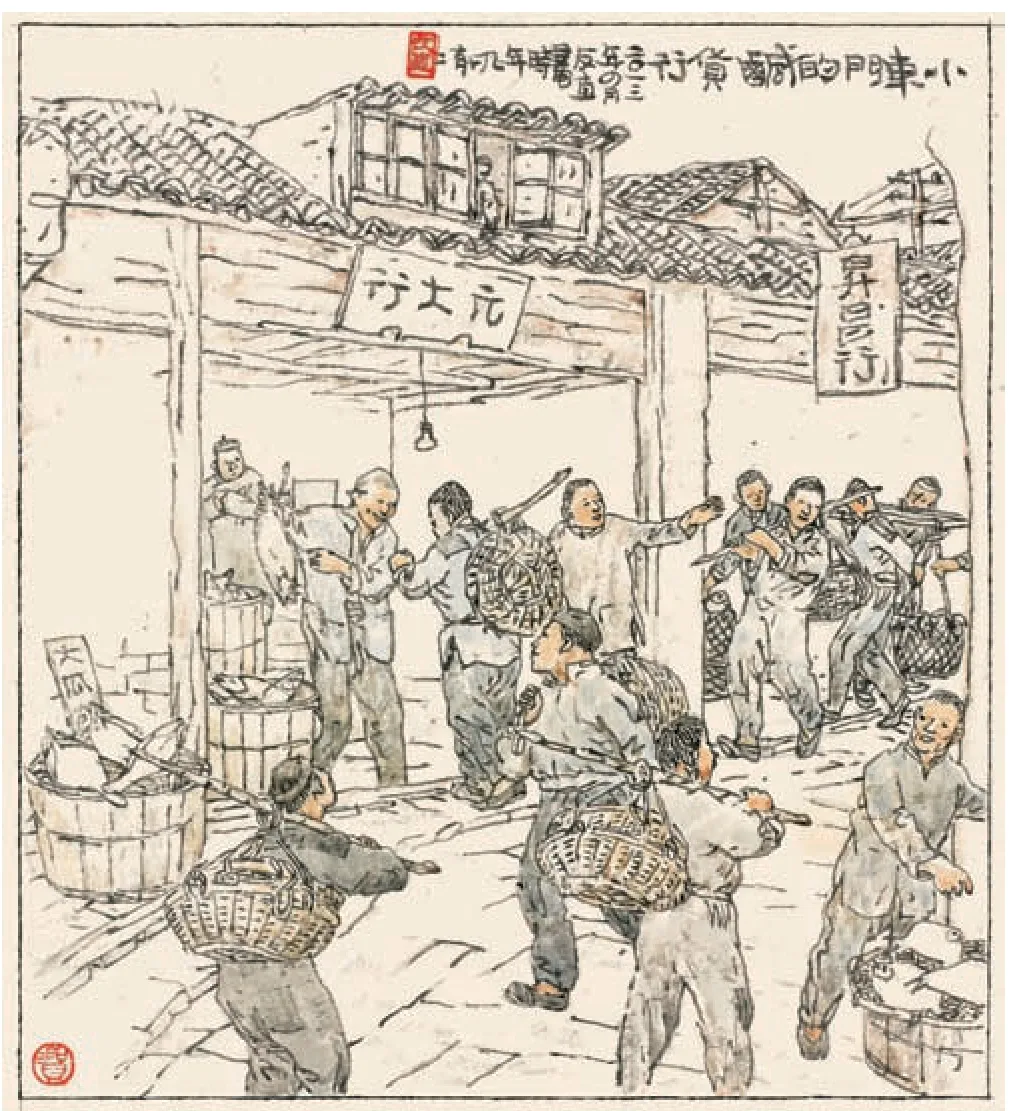

《小东门》 纸本水墨 2013

20世纪 50 年代,连环画终于迎来了繁荣的春天。贺友直在美术界崭露头角,并在1952年考取了上海连环画工作者学习班,接着被分配到新美术出版社,又随该社合并到上海人民美术出版社,从此,他的事业走上了康庄大道。

连环画与雅俗共赏

几十年来,贺友直画了大概有一百多本、数万张连环画。他将白描和连环画注入时代生命活力,不失传统气派又让人耳目一新。1957年由他创作的连环画《火车上的战斗》学习苏联《星火杂志》的风格,展现出一定的素描明暗关系,在全国青年美术作品展中获得一等奖。1963年,被称为中国连环画史里程碑式佳作的《山乡巨变》在他笔下诞生。为了这部作品,早在1959年,他就直接奔赴湖南“下生活”,一去几个月,样样生活用品都需要随身携带。上厕所要蹲粪缸,睡觉躺在油腻的枕头上,下地劳动用手掏粪……贺友直在多年后总结经验说:“画连环画最终要表现生活。生活从哪里来?从仔细观察中来。”事无巨细皆从生活中来的《山乡巨变》,最终荣获全国第一届连环画评奖一等奖。

70年代末至80年代初的三年时间里,贺友直又创作出《十五贯》《朝阳沟》和《白光》三本连环画,而且本本得奖。他大胆摒弃“文革”连环画对人物造型的标准化要求,更注重个人情感的表达,对人物性格的挖掘更加深入,在创作上获得极大自由。《白光》改编自鲁迅小说,人物形象用水墨写意进行表现,造型更趋简略,甚至在面部塑造上呈现漫画化趋势,追求画面的气韵与意境传达。如主人公陈士成十六次落榜,其内心的空洞与绝望在笔墨的渲染下显露无遗。

90年代,贺友直的连环画《皮九辣子》《小二黑结婚》再次获得大奖。《小二黑结婚》采用了工笔重彩的风格,从民间绘画汲取灵感,甚至借鉴了民间泥塑的造型,为此,他还亲手做了三仙姑的小泥塑。《皮九辣子》则是《山乡巨变》风格的延续,内容漫画化的夸张表现力更强。从70年代末到90年代,这一连串的奖项标志着贺友直的连环画艺术已经进入第二个高峰期,也是其现实主义风格形成期。

关于贺氏连环画现实主义风格的形成,贺友直总结过三句话:“从生活中捕捉感觉,从传统中寻找语言,从创作实践中发现自己。”他认为,“中国连环画最致命的弱点,是靠改编而不是原创”。在他看来,如张乐平画《三毛》、叶浅予画《王先生与小陈》,这种能原创连环画的人已经越来越少了。而真实的生活,才是最大的灵感发源地,也是海派传承的根基。

白描与永未毕业

贺友直的成名作《山乡巨变》描绘的是江南农村的风土人情和精神风貌,反映的是新中国农民的新思想和新生活,整体风格令人耳目一新。在此之前,他接触的题材广泛,风格和手法比较庞杂,尚未形成自己的特点。直到《山乡巨变》问世,才找到了最终的风格归属。

《山乡巨变》画了三次才定稿。前两回贺友直一直找不到感觉,领导也不满意。他大量翻阅古代典籍,从张择端的《清明上河图》、陈老莲的《水浒叶子》、木刻版画的《中国古代文学插图》中得到了启发。他发现《清明上河图》的视平线在画面之外,是俯视的视角,因此看见的物象多,包容量大,更适合复杂的线描表现。还有陈老莲的《水浒叶子》,其造型、形体、衣纹线的穿插疏密、节奏感,以及《明刊名山图》中画山、画水的方法,都令他豁然开朗,终于找到了最适合自己的艺术语言——简洁的白描表现以及散点透视、连环式构图等方法。

《十五贯》运用白描手法又有所突破,采用工笔意写、兼工带写的表现形式,线条更加流畅、泼辣。在描绘尤葫芦与娄阿鼠争夺铜钱时,蚊帐的白描线条飞扬飘荡,胡须的线条刚劲有力,与人物激烈的动作相呼应。贺友直一直在寻求突破,如果说之前的《山乡巨变》还属于“来料加工”,到了《朝阳沟》,他则开始尝试自我破壳,拓宽思路与视野,随心所欲地经营内心的画面,情节更加自由活泼丰富,白描线条也更有表现力。如描写姑娘们挑水的画面中,各种人物姿态、神情的变化,线条的穿插组合烘托出富有节奏感的气氛,如闻其声如见其人。

21世纪初,耄耋之年的贺友直依然宝刀不老,与时俱进,创作由连环画转向风俗画,迎来了他在艺术上的第三个高峰期。他创造性地采用“贺三白”的表现手法,即用白文、白描、白话三位一体地呈现丰富的画面与情节。刘旦宅先生甚至认为他的文字比画还要好,“像一杯喝不厌的白开水”。贺友直的“画说老上海”系列,用带宁波方言的普通话配画外音,更加立体地呈现画外之思,无论作品意义和传播方式都堪称典范。

贺友直总说自己是小学毕业生,可就是小学毕业的他,早在1980年就被中央美术学院特聘为教授。他在这个中国艺术最高学府当了七年的教授,学生说听他讲课是一种享受。他的课堂总是被挤得满满的,讲台上放满了录音机,还有很多站在走廊里听课的。当年在新加坡举办个人画展时,新加坡国宝级诗人潘受在画展开幕式上说,贺友直能画到这种程度,说明他一生的追求,永未毕业。贺友直听后欢喜,便请人刻了一个章作为座右铭,即“永未毕业”四个字。