乡村旅游背景下传统村落活化更新策略探究

——以浙江省高坪乡圣塘村为例

■ 王 江 WANG Jiang 王势超 WANG Shichao 范 伟 FAN Wei 赵继龙 ZHAO Jilong

0 引言

我国部分传统村落分布于交通欠发达、距离城市较远的边缘化区域,加之其内生发展动能不足、“造血功能”衰弱、基础设施落后,因此面临着产业功能单一、文化活力丧失、村落空心化严重、乡村记忆断裂[1]等困境,阻碍了乡村振兴的进程。基于此,以自然环境和文化遗产为核心的乡村旅游研究正在成为解决以上问题的重要抓手[2]。2021 年发布的《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,即2021 年中央一号文件,指出产业振兴对全面实现乡村振兴的重要意义。作为促进产业振兴的重要内容之一,乡村旅游不仅能够丰富旅游市场,也可以帮助村民走上脱贫致富之路。一部分城郊型、景区周边型、目的地型的传统村落伴随着基础设施的不断完善、土地政策的逐步改革、民间资本与人才的充分流动,获得了产业转型和发展的契机。

然而,当大量游客涌入乡村后,一些负面影响也随之而来,主要体现在商业模板化的“千村一面”和旅游过度化的“现代特色危机”。外来投资者为了追逐短期经济效益,采用的粗放型开发模式冲击着乡村的生态系统、景观系统和文化系统,导致村落结构破坏,造成文化资源不可逆的损害及环境的污染,进而迫使村庄的形象塑造脱离本土文化,失去原本的地域特色。解决该问题的关键是要科学地认识乡村农业景观、乡村聚落景观和乡土文化景观的价值[3],提出合理的保护和更新策略,即以全域整体优化提升为战略目标,开展产业类型引导、主题策划、重要项目节点实施和多元开发等乡村旅游规划研究[4],以资源评估、体系设计、“适游性”引导为技术手段,形成适应地方特征的乡村旅游发展策略[5]。为此,传统村落的更新研究需要构建系统性的活化策略,开展整体性的规划设计,以应对乡村旅游为传统村落发展提供的机遇和挑战,这对改善乡土人居环境、传承乡村聚落文化、促进地方经济发展等具有重要意义。

1 乡村旅游背景下传统村落活化思路

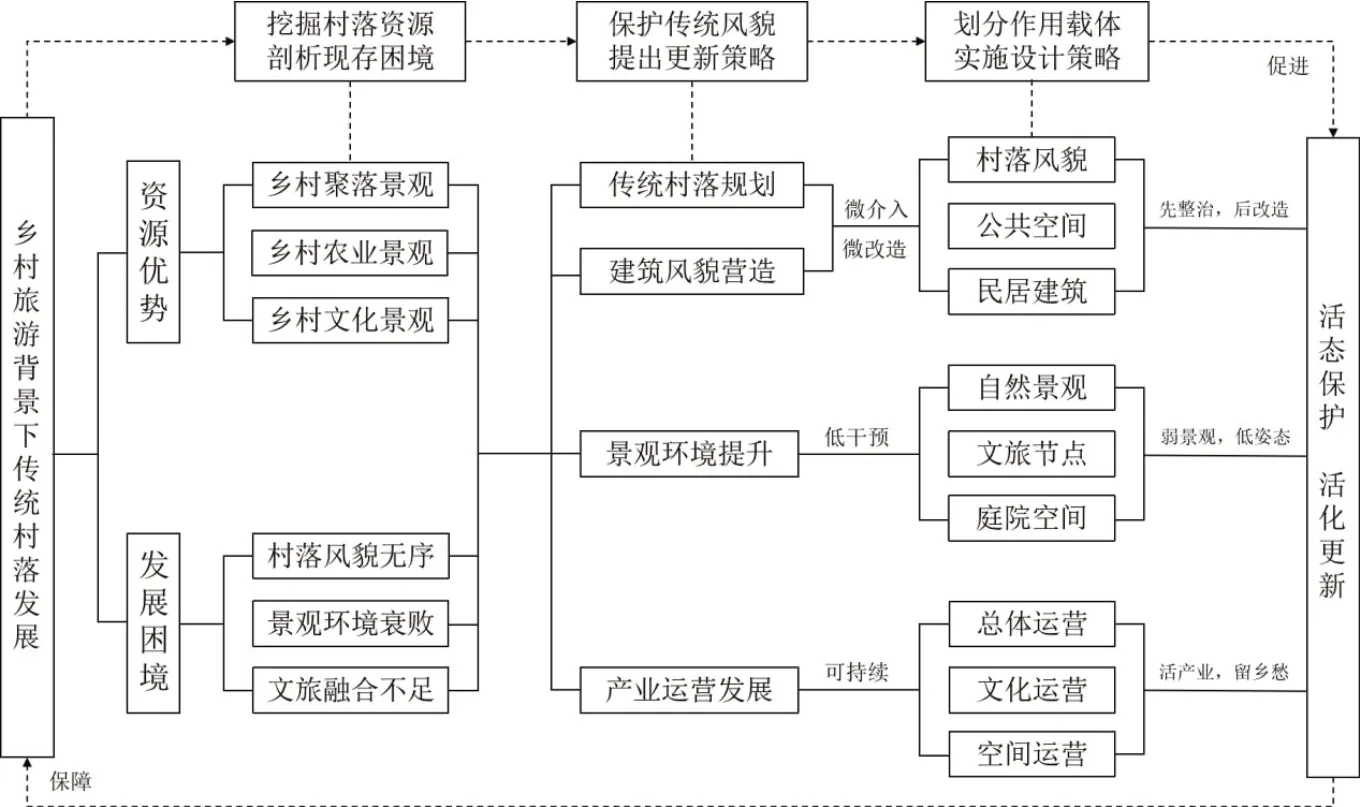

首先,从聚落、农业和文化三方面挖掘传统乡村景观资源优势,同时从“村落风貌无序、景观环境衰败、文旅融合不足”3 个方面剖析现存的发展困境;其次,以保护传统村落整体风貌为前提,从“传统村落规划、建筑风貌营造、景观环境提升、产业运营发展”4 个方面提出更新策略;之后,为具体的设计策略划分了村落风貌、公共空间、民居建筑、自然景观、文旅节点和庭院空间等6 部分作用载体,将运营方式细分为总体运营、文化运营和空间运营3 部分,以“微介入、微改造、低干预和可持续”为作用机制,提出实施设计策略;最后,通过设计策略的逐步实施,促进传统村落的活态保护与活化更新(图1)。

图1 乡村旅游背景下传统村落活化思路

2 高坪乡圣塘村现状分析

2.1 基本概况

圣塘村位于浙江省丽水市遂昌县高坪乡箍桶丘村。村落位于丹霞地貌区域,周围群山环绕,奇石居多;村落内部地势低洼,中间一条溪流由北向南流下,民居建筑主要沿溪流分布于两侧。

《遂昌县高坪乡全域旅游总体规划》中提出了“一核一心一带五片区”的规划愿景,其中圣塘村属于田园艺术创意休闲区,以“田园观光、文化体验、文化创意、农业休闲”为功能定位,发挥箍桶丘村爱情廊桥、中国美院写生基地、泥坯房传统建筑、清泉飞瀑等资源优势,打造集乡村度假、旅游康养、田园生态等多种功能为一体的田园艺术创意休闲区。

2.2 资源优势

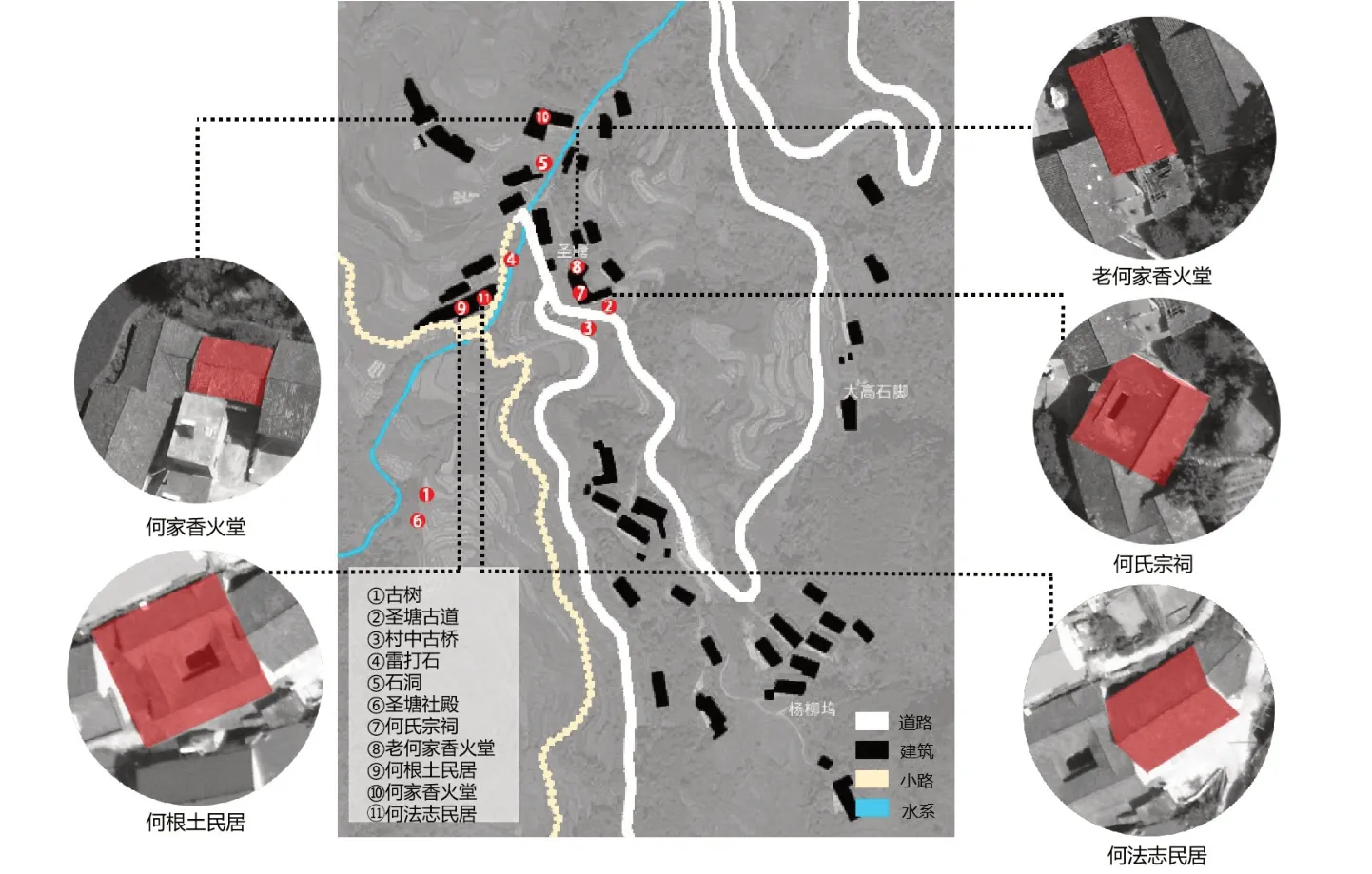

圣塘村景观风貌完整,历史遗迹众多(图2),主要包括三部分景观资源(表1):①乡村聚落景观包含古树群、古建筑、古道、古桥等,其中古建筑分别是何氏宗祠、老何家香火堂、何家香火堂、何根土民居和何法志民居;②乡村农业景观包含梯田、毛竹、高山蔬菜、石姆岩等,以农业种植景观为主;③乡村文化景观包括长粽、苎麻纺线、黄米粿、山桠皮等制作工艺,非物质文化遗产丰富。该村的历史可追溯至明朝,村民在这片土地上辛勤劳作,繁衍生息,在与自然的协调共生过程中留下了丰厚的历史遗产,呈现出梯田、石姆岩、传统建筑、乡土文化有机融合并相融相生的乡村景观资源。

表1 圣塘村景观资源

图2 圣塘村环境要素

2.3 发展困境

2.3.1 村落风貌无序,缺乏统筹规划

圣塘村呈现出自由布局、线形分布、集聚程度较低的特征;村落内部道路没有明确规划,多为村民根据生活、生产习惯而自发形成,整体路况不佳。在旅游项目设置上,同样未进行统筹规划,主要的接待方式是农家乐,但大多缺乏特色,且面对的游客群体相对有限。虽然村内“云隐民宿”已建设完成并投入使用,但总体来看,现存精品民宿较少,较难满足游客对于中高端居住品质的需求。从全时旅游的角度看,圣塘村在夜游方面的项目供给不足,夜游项目较为单一,业态不够丰富,缺乏夜市、酒吧、咖啡、歌舞晚会等一般性的夜游项目建设,夜间游览吸引力不足。此外,夜景照明、灯光标识等夜间基础设施不够完善,没有形成完整的夜景照明系统,乡村夜间景观尚未构建。

2.3.2 景观环境衰败,建筑风貌不一

圣塘村公共景观环境简陋、公共设施缺乏,村内道路多为坑洼小路及上下台阶,极不便利;村落内的部分民居建筑已空置破败,并且存在大量违建房屋,多为瓷砖贴面的方盒子建筑,这与传统村落特征难以协调,影响建筑风貌的统一性。

2.3.3 文创产品空白,文旅融合不足

圣塘村注重农业的建设与发展,第二、三产业的发展较为薄弱。虽然圣塘村现有丰富的非物质文化遗产,但是相关文化活动主要以文字叙述和表演为主,形式单一,文化与旅游的融合度不高,与游客的互动性和代入感不够充分,无法给予游客沉浸式游览、农作和创作体验。

3 高坪乡圣塘村活化策略

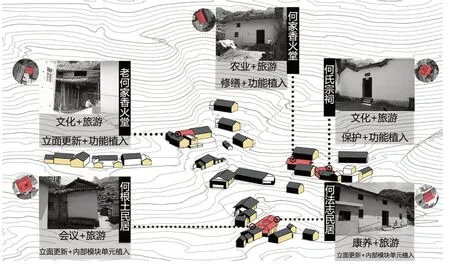

基于前文制定的传统村落活化思路,结合圣塘村独特的村落风貌与空间格局,充分挖掘其资源优势,剖析发展困境后提出圣塘村活化策略(图3),以打造富有地域文化特色的休闲旅游村落[6]。

图3 圣塘村更新活化策略框架

3.1 传统村落规划

秉持“微介入”的理念对传统村落进行规划。乡村活化更新并非“大拆大改”,而是要利用“小而轻”的手法进行具有针对性的设计;也非即刻决定乡村未来如何发展,而是小心翼翼地“陪伴”乡村成长。针对圣塘村现状,通过植入“触媒点”,渐进式引导居民,逐步改善乡村人居环境,带动经济发展,以乡村旅游规划布局为载体,形成旅游产业体系,促进圣塘村经济发展。

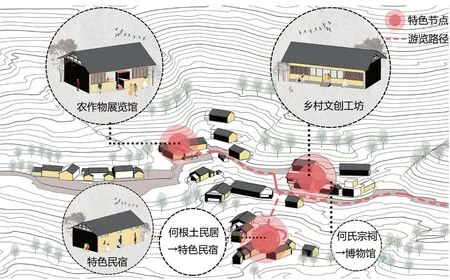

3.1.1 “点”——功能植入

圣塘村规划所植入的“触媒点”分为两种类型:①村内重要公共空间、单体建筑等实体触媒;②村落历史、乡村文化景观、神话传说等虚体触媒。

实体触媒主要选取圣塘村内单体建筑及院落等节点,进行新的功能植入和功能置换(图4)。将村内5 座古建筑作为试点,进行修缮更新,植入新功能。其中,何氏宗祠已经进行保护和修缮,因此采用“保护+功能植入”的更新策略,植入“乡村博物馆”的功能进行微改造,实现其功能活化;老何家香火堂立面与建筑内部年久失修,采用“立面更新+功能植入”的更新策略,结合宅前庭院将其改造成为农作物展览馆,供游客游览观赏、亲身体验;何家香火堂立面保存完好,但室内较为破旧,且采光条件较差,因此采用“修缮+功能植入”的更新策略,结合室内功能扩大建筑立面的采光面积,将其改造成为乡村文创工坊,用来制作、售卖圣塘文创产品,同时游客也可以参与其中,增加游客多种体验以及文旅融合度;何法志民居与何根土民居可通过“立面更新+内部模块单元植入”的策略,改造成为特色民宿,满足游客旅游、康养、研学和会议等不同的居住需求。

图4 “点”——功能植入

虚体触媒包括圣塘村历史、乡村文化景观、非物质文化遗产等,通过挖掘爱情故事并与爱情廊桥相结合,定期举办与爱情相关的节庆活动,如乡村爱情节、七夕廊桥文化节、爱情诗歌创作大赛等旅游节庆活动,突出爱情廊桥的文化特性,借助虚体触媒促进乡村活化。

3.1.2 “线”——活力激发

在功能植入的基础上,将5 座古建筑设置为特色节点,同时吸引村民将闲置老宅进行更新,与圣塘村入口等重要的公共空间节点以及梯田景观串联,将点连成线,形成游览的空间序列(图5),满足游客游赏体验的丰富性以及完整性。

图5 “线”——活力激发

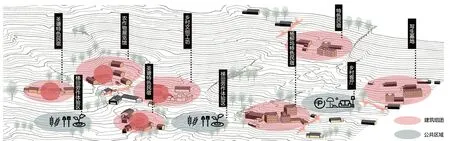

3.1.3 “面”——网络生成

圣塘村以5 座古建筑为特色节点向周边辐射,周边民居随之形成多个功能区域(图6)。功能区域主要分为建筑组团和公共区域两部分:①建筑组团分为特色民宿区、农作物展览馆、乡村文创工坊和写生基地等功能区;②公共区域分为梯田劳作体验区和乡村客厅等功能区。通过入村的车行道路以及人行道路的合理组织,将上述功能区域相串联,形成序列,呈现出分布合理、功能恰当的空间格局。

图6 “面”——网络生成

3.2 建筑风貌营造

秉持“微改造”的理念,针对村落建筑风貌进行整治与更新。《浙江省村庄设计导则》中提出应根据村庄建筑的特征,将村庄的建筑风貌区块划分为历史区块、近代区块、新建区块。圣塘自然村分为大高石脚、杨柳坞和圣塘传统古村落3 个部分。基于此,可将圣塘村分为两个部分:大高石脚和圣塘传统古村落为历史区块,杨柳坞为新建区块(图7)。

3.2.1 保护与整治

在历史区块中,建筑形制有“回”字围合型、半围合型、“一”字型以及组合型;建筑层高一般为1~2 层;建筑结构多为穿斗木结构;外墙多为夯土材料,外加粉刷土黄色涂料;屋面所用材料为青瓦,外观整体统一。历史区块的建筑应在保护和体现传统特色的基础上,进行立面的修缮以及新业态的植入,以达成从闲置到盈利的状态转换(图8)。

在新建区块中,建筑形制以平坡结合为主,层高一般为3~4 层;建筑结构是砖混结构,屋面为彩钢瓦,外墙以蓝色和粉色为主,与历史区块的建筑立面难以呼应。新建区块的建筑应基于地方传统特色,适当予以现代元素,不应破坏原风貌,对于与原风貌冲突较大的建筑应予以适当整治,进而重塑符合村落风貌的建筑外立面(图8)。

图8 保护与整治示意图

3.2.2 改造与更新

在建筑风貌整治完成的基础上,仍需对建筑功能进行优化改造,以适应不同需求。①提取圣塘村传统民居与新建民居的平面原型,并以“一”字型建筑为主要研究对象;②运用形状语法以及计算机算法,将“一”字形建筑进行类型划分以及功能分区;③采用“立面改造+置入模块”的策略对建筑进行改造;④最终生成满足村民不同需求的多种改造方案以供选择(图9)。

图9 建筑改造更新示意图

通过改造更新设计,保留与还原圣塘村的整体风貌,带给游客传统建筑体验、写生创作、拍照摄影等乡村文创艺术体验;将传统乡土建筑、梯田、瀑布等风貌与民宿相结合,改造乡村艺创民宿,发挥田园观光、休闲度假的功能特性;此外,在民居入口处布置主题餐厅、蔬菜棚、纪念品商店、夜市摊位、观景平台等功能空间,使业态布置与文化创意充分结合。

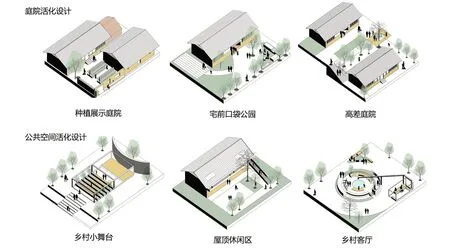

3.3 景观环境提升

秉持“低干预”的理念对村落内景观要素进行整体规划,首先疏通、净化村内溪流,其次针对公共空间现存私搭乱建的建筑进行拆除或整治,最后采用弱景观手法提升景观环境,采用本地树种,便于维护和降低成本。景观环境提升主要采取庭院活化和公共空间活化两种方式(图10),前者包括种植展示庭院、宅前口袋公园和高差庭院等设计内容,后者包括乡村小舞台、屋顶休闲区、乡村客厅等设计内容。通过景观环境提升,保护村落生态环境,丰富村民活动空间,以及提高村民生活质量。

图10 景观环境提升策略示意图

3.4 产业运营发展

3.4.1 总体运营

2021—2023 年为分期运营第一阶段,主要进行生态环境修复、特色节点营造、景区品质提升,此阶段位于乡村振兴第一个五年计划内(2018—2023);第 二 阶 段 为2024—2025 年,此阶段主要实现村民广泛参与,形成产业链条及改善村民生活;第三阶段为2025 年及以后,实现乡村收入翻番,开展智慧乡村建设。

3.4.2 文化运营

挖掘村落现有的民俗文化、景观文化及饮食文化,提取虚体触媒与实体触媒元素并加工利用,通过技术加工、创意改造等方式,开设文创工坊,提升游客文化体验,吸引游客消费文创产品。

3.4.3 空间运营

空间运营以居民建筑空间运营为主,具体分为长期闲置宅基地和季节性闲置宅基地的运营,基于对特色节点建筑的改造,吸引村民广泛参与闲置宅基地的更新改造。此外,由村集体主导组织村民出资入股,筹得资金后明确主体、量化股权,继而土地入市,产生持续性收入,再将运营产生的收益按比例分红,最后使得村民生活富裕,实现村庄兴旺。

4 结语

本文基于乡村旅游背景,提出传统村落活化思路,并以圣塘村为例进行设计研究:①在传统村落规划方面,以点连线、以线带面,形成“点—线—面”结构,将村落划分为不同主题的功能区,各司其职,融合发展;②在建筑风貌营造方面,更注重对村民建设行为的引导,产生一种积极、正面的牵引,促进村民共同缔造,实现圣塘村传统民居的建筑形态与旅游产业功能需要的——对应;③在景观环境提升方面,将村落景观要素分类整合、整体规划,聚焦于公共空间与庭院空间进行活化设计;④在产业运营发展方面,将村落的所有景观资源进行梳理分类,继而对圣塘村进行定位策划,一方面结合农业资源发展新型农业,增加游客沉浸式农耕体验活动,另一方面,结合景观与文化资源策划旅游路线与主题活动,打造圣塘村专属IP,增加文旅融合度。当前,乡村旅游已经逐渐成为传统村落发展经济、弘扬文化、活化更新的优化选择,期望本文所构建的更新活化思路对我国传统村落发展有所启示与引导,抓住乡村旅游的机遇,促进其文化传承与经济发展。

(本文成果获评2021 年“天工之城杯”高坪乡村活动设计大赛Top20。此外,感谢山东建筑城规学院王洁宁、任震、杨阳老师的指导和田芸、魏新华、庞雪、李喆同学的参与。)

——安顺旧州浪塘村掠影