广州市轨道交通7 号线二期萝岗站给排水及消防系统设计

骆伯星

(广州市市政工程设计研究总院有限公司,广东 广州 510030)

1 工程概况

广州市轨道交通七号线二期呈西南至东北走向。线路西南起番禺区大学城,止于黄埔区水西保障房小区,线路全长21.9km,全部采用地下敷设方式,共设11座车站。萝岗站为七号线二期工程由西南至东北的第九个车站。

车站为地下三层车站,站台采用岛式站台。车站全长166m,有效站台的中心轨面埋深23.0m。共设4 个乘客出入口,均采用标准飞顶的形式,1 个有盖安全出口,2 组共 8 个风亭。

2 设计范围

3 生活给水系统

3.1 水源

从香雪三路DN400 市政给水管引出一路DN150给水管作为室外消火栓给水、生活给水用水和消防水池补水,接驳点供水能力按0.14MPa。经过复核计算市政压力满足车站最不利生活用水点压力要求,车站给水系统无须二次加压供水,可直接利用市政压力供水。

在市政引入总管后,设一个DN80 生活用水总表,一个DN150 消防水表。供车站生活及消防用水。水表组采用地上式,水表组上均依次设有闸阀、过滤器、水表、倒流防止器、闸阀。

3.2 系统介绍

生活给水管从车站新风亭接入车站,管道在车站布置成枝状,系统不分区,由市政给水直接供给。

主要用水点主要包括保洁工具间、茶水间、卫生间、冲洗栓、环控机房、冷却塔、环控多联机、污废水泵房及出入口绿化用地等。各用水点处的水压控制在0.20MPa 以内。车站进水总管、卫生间、冷却塔补水管等位置均设置远传水表。出入口及风亭室外用地红线范围内的绿化用地设置快速给水接头。在站厅、站台层公共区两端适当位置分别设置DN25 冲洗栓(自带真空破坏器),共 4 处。

各卫生器具均应采用节水型器具,要同时满足《节水型产品通用技术条件》(GB/T 18870—2011)及《节水型生活用水器具》(CJ/T 164—2014)的相关要求。冲水设备采用节水装置,蹲便器、大便器每次冲水量不超过4L,小便器每次冲水量不超过1.5L。

室外埋地管当管径≥DN80 时,采用球墨铸铁管,柔性橡胶圈连接,当管径<DN80 时,采用衬塑钢管,丝扣连接。管道公称压力1.0MPa。室内架空管采用304L不锈钢管,卡压连接。管道公称压力1.0MPa。阀门当管径<DN50 采用304 不锈钢材质截止阀,当管径≥DN50采用暗杆型304 不锈钢软密封闸阀。

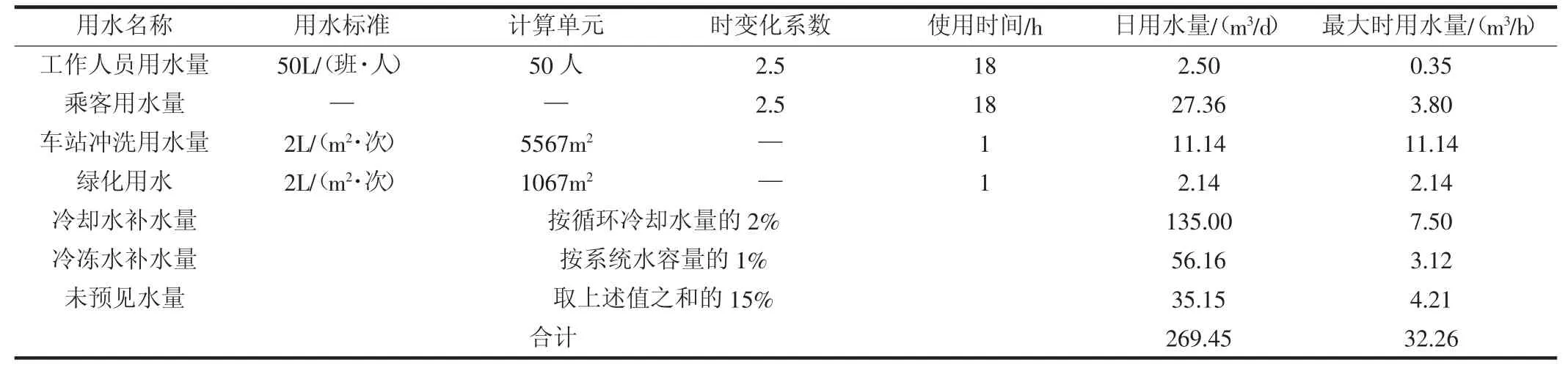

3.3 用水标准及用水量

车站用水量详见表1。

1.3观察指标:采用简式Fugl-Meyer运动积分法对两组患者治疗前后运动功能进行测评,其中上肢功能最高分为66分,下肢功能最高分为34分,积分越高者则功能越好[2-3]。

表1 车站用水量

4 消防给水系统

4.1 用水量

车站室外消火栓用水量:20L/s。

车站室内消火栓用水量:20L/s。

项目火灾次数按一次计,车站消火栓系统的火灾延续时间为2h。

4.2 系统介绍

从香雪三路市政路接出一路管径DN150 引入管,地下车站的室外消火栓设置数量应满足灭火救援要求,且不应少于2 个[1],从水表组后设置2 个室外消火栓。其中1 个直接设置在引入管上,另外1 个室外消火栓通过站厅层从另一个新风亭引出设置。室外消火栓的位置设计在出入口5~40m 范围内,采用防撞型地上式室外消火栓,型号SSF100/65-1.6,室外消火栓应设置永久固定标识,距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。

室内消火栓为临时高压给水系统。在站厅层安全出入口旁设有消防泵房及消防水池。消防水池的有效容积为144m3,消防水池其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm[2]。设消防主泵2 台,设计参数:Q=20L/s,H=40m,一用一备;设消防稳压泵2台,设计参数:Q=1.0L/s,H=30m,一用一备;气压罐 1个,有效储水容积150L。消防稳压泵外壳和叶轮的材质采用不锈钢,消防水泵外壳为球墨铸铁,叶轮为不锈钢[3]。

消火栓水泵后引出两根DN150 加压主干管在站厅层顶部形成环状管网,并设置立管与设备层、站台层连接竖向成环状,使整个车站内消防给水系统形成环状管网。车站两端分别向区间引接DN150 消防给水管,使区间和车站的消火栓管网相连通,使车站及区间形成环状消火栓给水管网。去区间的消防管道上安装电动蝶阀和手动闸阀。

室内消火栓采用DN65 室内消火栓,水枪口径采用19mm,水龙带长度为25m。消火栓充实水柱按10m 计,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且不应大于0.50MPa。车站消火栓栓口最大动压位于站台层,约为0.55MPa,不满足动压上限0.50MPa 的要求,故站台层消火栓须设置减压稳压消火栓。站厅层、设备区、通道等位置均采用单头DN65 消火栓箱,其间距小于等于30m,各出入口的人行通道内消火栓的间距小于等于20m。站厅及站台公共区、出入口通道内消火栓箱必须暗装。车站站台层两端与区间连通处各设置两套消防器材箱。

在车站左右两端风亭附近位置,各安装一套SQD100 型水泵接合器。消防水泵接合器设在室外便于消防车使用的地点,进水接口距地面安装高度700mm,并应设置永久性标志铭牌,标明供水系统、供水范围和额定压力。在距接合器15~40m 范围内各设置一个室外地上消火栓,安装高度为最低栓口距地面450mm。风亭附近的室外消火栓结合出入口的位置布设,保证其与水泵接合器及出入口的距离均满足规范要求。

室内架空管采用内外热镀锌钢管,当管径≥DN65时,采用卡箍连接,管径<DN65 时,采用丝扣连接。管道公称压力1.6MPa。阀门当室内消防给水系统管道管径<DN100 采用手柄对夹式蝶阀,≥DN100 采用涡轮传动法兰式蝶阀。消防水泵吸水管和出水管上的阀门均采用明杆闸阀,出水管上的止回阀采用防水锤消声止回阀。泄水阀采用暗杆闸阀。

5 排水系统

5.1 污水系统

在车站站台层设置一个污水泵房,收集卫生间污废水。泵房内设有一体化密闭污水提升装置。污水提升设备内设有两台提升泵,设备参数为:Q=25m3/h,H=35m。车站污水加压提升至室外地面消能井后排入化粪池,经化粪池处理后再排入市政污水管网系统。卫生间和污水收集罐的通气管合并后接至站厅层排风道排风口。污水泵扬水管的管径为DN100。污水泵房内设置700×700×700 规格的集水坑,内设 1 台潜污泵(Q=5m3/h,H=5m),潜水泵固定安装,排水接至污水收集罐。

5.2 废水系统

车站的消防废水、结构渗漏水、车站冲洗水由每层地漏收集,经废水立管引至站台板下道床排水沟后流入车站废水泵房的集水池。区间主废水泵房扬水管接至车站主废水池。

主废水池内设两台潜污泵,设备参数为:Q=50m3/h,H=35m。平时一用一备,轮流使用,必要时同时使用。废水经加压后提升至室外地面消能井后排入市政雨水管道。

5.3 雨水系统

车站各出入口均为有盖出入口,底部设集水井,集水井有效容积不应小于最大一台水泵5~10min 的出水量[4]。井内设潜污泵两台,排除雨水、冲洗废水、结构渗漏水,Q=18m3/h,H=20m,平时一用一备,轮流使用,必要时同时使用。雨水经潜污泵加压后提升至地面压力排水检查井后排入市政雨水管道。

6 灭火器配置

灭火器的配置和数量按规范要求计算确定。地下车站按严重危险等级,A 类火灾(电房按E 类火灾)进行计算。手提式灭火器的最大保护距离为15m[5]。车站统一设置5kg 磷酸铵盐干粉灭火器。在站厅、站台等公共区每个点设置4 具灭火器,出入口通道及设备区每个点设置2 具灭火器。灭火器箱与消火栓箱合设,不能满足规范要求增加灭火器箱时,单设灭火器箱。每个灭火器箱配自救面具两套。

7 与其他系统接口

7.1 与通风空调专业

接口分界点在各补水点检修阀门,补水管路上的控制阀门由通风空调系统设计。

通风空调专业提供系统补水量、用水位置、服务水头及接管管径的要求。本专业提供上述用水外还应考虑清洗水池的排水。

7.2 与低压配电专业

接口分界点对于动力设备,分界在水泵控制箱的电源进线端;对于管道的安全接地,分界在各处接地母排馈入端。

本专业提供专业内各动力设备的布点、功率、负荷等级、控制要求。各电动阀门由低压配电专业供电,分界点在阀门接线端子处。

7.3 与 BAS 系统

接口分界点在设备控制箱的馈出端,其中的电动阀门、远传水表则为设备的馈线端。

7.4 与 FAS 系统

本专业的消防增压设施受FAS 系统的监控,消防水池高水位(溢流水位)、低水位(最低有效水位)报警信号以及正常水位信号受FAS 系统监视。

本专业提供消防增压设施、消火栓、水流指示器、信号阀、消防水池高水位、正常水位、最低有效水位的布点。FAS 系统实现相应的监视功能。

7.5 与轨道专业

接口分界在接入点沉沙井出水侧。

8 设备控制要求、方式和显示

8.1 给水

(1)车站到区间的消防管上的电动蝶阀由BAS 系统实行监控,进入区间消防管上的电动蝶阀和手动闸阀串联安装,平时常开。在区间发生泄露或爆管事故时,电动蝶阀由BAS 系统关闭,同时车站值班人员关闭手动闸阀进行检修。

(2)车站消防泵房设备及控制方式如下:①设两台消防泵,两台稳压泵,均为一用一备,一级负荷,由FAS进行监控,当工作泵发生故障时,能自动切换开启备用泵。②控制方式:消火栓泵设自动控制、就地(消防泵控制柜)控制、车站控制室远程控制3 种方式。车站消火栓旁设置消火栓按钮作为启动消火栓泵的联动触发信号开关。

8.2 排水

车站各潜污泵由BAS 专业在车控室显示状态并接收水池超高、超低水位报警信号,主废水泵及区间水泵采用BAS 远程监控。车站所有潜污泵控制箱采用一控二的方式,水泵通过控制箱实现液位自动控制和现场手动控制两种控制方式。其中液位控制方式为浮球开关式,浮球数量与设计水位一一对应。

9 结语

地铁给排水、消防系统的可靠性是地铁安全运行的重要保证,对车站的正常运行和安全起着极其重要的作用。生活污水排放采用一体化密闭式污水提升装置排放,有效的解决了车站异味问题,也有利于设备的检修保养和故障处理。站厅及站台公共区、出入口通道内消火栓箱均设置为暗装,保证箱门开启角度不小于160°,有效避免影响人员安全疏散。利用市政管网压力直接供水,有效避免了水泵水箱加压供水带来的水质污染问题和能耗增加造成浪费的问题。给排水专业预埋的孔洞小而多,设计阶段需要密切与土建专业配合,避免后期重新打洞出现漏水问题。地铁给排水设计还有很多细节需要注意,应从实际情况出发,找到更加合理解决问题的办法。在设计中应不断提升设计理念,尽量避免设计缺陷。