反垄断民事诉讼机制的当下选择

邓 峰

一、民事诉讼与反垄断私人执行

反垄断法是在市场—公司关系发展到一定阶段的产物,和经济法中的其他制度一样,是在19世纪之前成型的宪法分权—法律部门划分—公私法二元框架下形成的。以美国、加拿大为第一波浪潮出现的反垄断法是在其特定的制度下出现的;而世界范围内的反垄断法扩张和普及,是在二战之后作为一种新的经济理论框架逐步蔓延到各国的。新的法律部门必然会对原有的制度框架形成冲击。同时,不同模式的反垄断法都带有各自国家的特有制度—知识上的路径依赖。

就反垄断法的英美法和大陆法而言,二者在采用民事诉讼的方式上存在着根本性的差异,且这种差异和两大法系的不同诉讼机制存在联系。在英美法之中并不存在类似大陆法系的独立行政诉讼,即实际上无论民告官还是官告民,都是采用平等主体间的诉讼规则,仅仅在一些实体举证责任上存在着不同。在实际的权力配置下,美国式的司法至上模式(judicial supremacy),也决定了对于反垄断法最终认定、判断、判例甚至法律解释的权力最终掌握在法院手中。在这样的背景下,私人和监管机关均以提起民事诉讼的方式实现反垄断法的实施,即所谓的反垄断法的私人执行和公共执行并存的模式。其中的一个理论假定是:私人对公共利益相关争议的参与和提起诉讼有助于垄断行为的发现。提高垄断行为的发现率是出于公共利益的考量。这种理论假定确立了最早私人参与反垄断法执行的模式,其带有“奖励”的色彩,在制度设计上的典型表现是反垄断的三倍损害赔偿、集团诉讼、原告获得诉讼费用和合理律师费的规定。〔1〕See Alison Jones and Brenda Sufrin, EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, 5th ed., Oxford University Press, 2014, pp. 1083-1084, p. 1085.事实上,早期的反垄断案件的成功离不开著名记者如塔贝尔等几十年的私人调查和研究。〔2〕较为典型的例子,See James May, The Story of Standard Oil. Co. v. United States, in Eleanor Fox and Daniel Crane, eds., Antitrust Stories, Foundation Press, 2007, p.14.波斯纳较早地对各种不同的执行机制及其问题进行了相应地统计研究,〔3〕See Richard A. Posner, A Statistical Study of Antitrust Enforcement, Journal of Law & Economics, Vol.13, 1970, pp. 365-420.但总结认为反垄断诉讼机制,包括公共执行和私人执行在内,其效率均值得怀疑。私人提起的反垄断法诉讼在整个诉讼之中占据很少的比例,相对公共执行机关,其比例仅仅在20世纪50至70年代较多,私人和公共机关提起的诉讼比例从20世纪50年代的5:1上升到20世纪70年代的15:1,在1977年达到顶峰,〔4〕See William Kolasky, Antitrust Litigation: What's Changed in Twenty-Five Years, Antitrust, Vol. 27,2012, pp. 9-17.但进入20世纪80年代以后下降非常快。图1和图2来源不同,指标存在着一定差异,但揭示了这种数量的起伏:〔5〕图1来自Reza Rajabiun, Private Enforcement and Judicial Discretion in the Evolution of Antitrust in the United States, Journal of Competition Law and Economics, Vol. 8, 2012,pp. 187-[viii], p.212;图2来自前引〔4〕, p.9.

图1 美国反垄断私人执行案件年度数量(1945-2005)

图2 美国反垄断私人执行案件年度数量(1950-2010)

尽管私人执行的诉讼机制在美国曾经扮演过非常重要的角色,但在美国学者之中,对于私人执行的反垄断法之价值、目标、司法成本和实际困难等的看法,也存在非常大的分歧和争议。〔6〕争议的典型代表,See Bruce Eric Falconer and Spencer Hosie, The Unsettling Problem of Contribution in Private Antitrust Litigation, U.C. Davis Law Review, Vol 13, 1980, pp. 692-722; see also Daniel A.Crane, Optimizing Private Antitrust Enforcement, Vanderbilt Law Review, Vol. 63, 2010, pp. 673-724.但毋庸置疑,私人提起的以公共利益和私人利益为主张的、法院审理为中心的诉讼机制,是美国反垄断法中的重要组成部分。无论在价值判断上反垄断法的目标究竟是否仅包括效率还是包括福利转移,但在事实上私人的确取得了大量赔偿。在Lande和Davis研究的2008年私人得到法院赔偿支持的40个案例样本中,原告得到的赔偿数额在220亿—240亿美元之间,若将其与折算后美国司法部在1990-2007年间的反卡特尔诉讼案件(公共执行)进行对比,后者大概仅仅只是私人执行赔偿额的1/3。〔7〕See Joshua P. Davis and Robert H. Lande, Toward an Empirical and Theoretical Assessment of Private Antitrust Enforcement, Seattle University Law Review, Vol. 36, 2013, pp. 1269-1336, pp.1274-76.

美国这种鼓励私人提起诉讼的反垄断法机制是非常特别的,Crane将美国这种模式称为“反联邦主义”,可以追溯到麦迪逊—杰克逊的政治思想脉络,采用“犯罪—侵权”模式以分散的法院体系来支持反垄断法的执行。与之相竞争和对应的,则是联邦主义的传统或所谓“公司管制式”的模式,即由监管部门通过吊销执照或者限制公司规模的方式来处理垄断问题。联邦主义的尝试,体现在威尔逊—罗斯福时代试图将公司法联邦化的努力。〔8〕See Daniel A. Crane, Antitrust Antifederalism, California Law Review, Vol. 96, 2008, pp. 1-62.反垄断法的法院审理,在法律理论上的另外一种得到支持的解释,则是19世纪末期将普通法诉讼和平等式救济作为“科学的”机制,尤其表现为霍姆斯的主张。〔9〕See R. Blake Brown, Bruce A. Kimball,When Holmes Borrowed from Langdell: The "Ultra Legal" Formalism and Public Policy of Northern Securities (1904), American Journal of Legal History, Vol. 45,2001, pp. 278-321.

而当二战之后反垄断法扩展到主要的大陆法系国家之后,在存在着公法和私法划分明确,行政诉讼和民事诉讼分列的思维、制度、规则的司法辖区中,反垄断的公共执行占据了主导地位,而私人以民事诉讼的方式实施反垄断法的目标,从理论到规则上,均被限制为获得私人损失的利益补偿。这种模式和美国的私人提起诉讼以实现公共利益的模式相比,最核心的差异在于机制目标的不同。美国模式下的私人执行,同时需要实现阻遏或威慑(deterrence)和赔偿(compensation)两个目标,而在大陆法系之下,私人提起诉讼,尤其是以类似侵权的模式来实现赔偿,是矫正正义(corrective justice)的实现,其功能主要是赔偿功能。因此,在大陆法系上这种公共执行和私人寻求民事赔偿的功能分离,被学者称为“任务分离”模式。〔10〕See Wouter P. J. Wils,The Relationship between Public Antitrust Enforcement and Private Actions for Damages, World Competition, Vol. 32, 2009, pp. 3–26.对于这种模式,有批评认为缺乏惩罚性赔偿导致采用私人诉讼进行反垄断执行成为了“夹生饭”,〔11〕See Claudia Massa, Private Antitrust Enforcement without Punitive Damages: A Half-Baked Reform?,Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 17, 2018, pp.93-112.甚至认为由于私人提起民事赔偿的证据原本可以提交给公共执行机关,因此私人提起民事诉讼的机制会导致原本的理论假定——私人提起诉讼作为一种非法行为的发现机制——产生动摇。〔12〕See Tim Reuter, Private Antitrust Enforcement and the Role of Harmed Parties in Public Enforcement,European Journal of Law and Economics, Vol. 41, 2016, pp. 479-508.

欧盟的实践也不乐观,私人诉讼直到近年来才出现了法定的诉讼规则。欧盟委员会曾认为,只有25%被判定为违法的行为会伴随着私人寻求损害赔偿的诉讼。〔13〕前引〔1〕,EU Competition Law: Text, Cases, and Materials ,p. 1085.在实践中,的确出现了类似的私人诉讼案例,尽管总体数量非常少,但一些研究认为数量呈现上升趋势。以本文能够找到的数据看,意大利在欧盟通过2014年反垄断赔偿指令后,在2017年开始引入民事诉讼,米兰上诉法院2016年受理了50起,2017年受理了5起,这些案件主要是针对诸如交通、电信和银行等部门,罗马和图灵法院的受理案件数则大概为每年2-3起。〔14〕See Silvia D'Alberti, The Italian Path to Antitrust Private Enforcement, Competition Law & Policy Debate, Vol. 4, ,2018, pp. 39-47, p. 40.德国2005年至2006年一共有368个案例,其中一半以上在第一阶段就停止了,平均审理期限是3年。〔15〕See Sebastian Peyer, Private Antitrust Litigation in Germany from 2005 to 2007: Empirical Evidence,Journal of Competition Law and Economics, Vol. 8, 2012, pp. 331-360, p.339.在其他的报告中,诸如法国等均能观测到有案例,但都属于极其稀少的情形。〔16〕See Mark Sansom, Anna Morfey, Patrick Teague, Recent Developments in Private Antitrust Damages Litigation in Europe, Antitrust, Vol. 29, 2015, pp.33-41. See also KasturiMoodaliyar, James F. Reardon,Sarah Theurerkauf, The Relationship between Public and Private Enforcement in Competition Law - A Comparative Analysis of South Africa, European Union and Swiss Law, South African Law Journal, Vol.127, 2010, pp. 141-162.

日本的私人诉讼一直被认为和厌讼文化有关,〔17〕See J. Mark Ramseyer, Costs of the Consensual Myth: Antitrust Enforcement and Institutional Barriers to Litigation in Japan, Yale Law Journal, Vol. 94, 1985, pp. 604-646.产业和市场特性对于私人诉讼的制度运行也非常重要,〔18〕See Christopher R. Leslie, Trust, Distrust, and Antitrust, Texas Law Review, Vol. 82, ,2004, pp. 515-680.但法律上的障碍仍然是主要的。从1990年到2010年,日本一共有176起私人提起诉讼寻求赔偿,审结的数量为139起,其中81%的胜诉案例是基于公共执行之后提起的,只有21%是单独的案件,但在这种单独提起的诉讼之中,获得赔偿的数额只占到主张数额的1%。〔19〕See Simon Vande Walle, Deterrence of Antitrust Violations: Do Actions for Damages Matter in Japan,Asian Journal of Law and Economics, Vol. 2, 2011, pp. [xxxiii]-15, p.6.

学者们总结了美国反垄断法的私人执行模式得以成立的具体制度规则层面的原因:(1)法律条款之中,明确界定了任何基于反垄断法的违法行为所产生的损失,以及提供对违法行为的禁令救济;(2)三倍损害赔偿;(3)被告应当对损害承担连带或者不连带的责任,并没有权利主张归咎于其他共同被告;(4)广泛的调查权力;(5)原告拥有可以基于已有的裁判作为初步证据,针对被告提出主张的法定权利;(6)胜诉原告可以获得诉讼费用和合理的律师费;(7)当事人可以提起集团诉讼;(8)胜诉原告律师可以对诉讼成功的报酬进行分成;(9)美国的诉讼文化更加发达;(10)大部分案件由陪审团审理;(11)公共执行机关并没有在执行之中占据中心角色。〔20〕前引〔1〕,EU Competition Law: Text, Cases, and Materials ,p.1085.

客观而言,就反垄断诉讼由私人提起的成本和风险是非常高的,具体的困难包括:(1)诉争问题的不确定性;(2)收集相关证据的困难,尤其是在跨地域管辖的情况下;(3)对已有裁判结果在多大程度上能够得到尊重并不确定;(4)程序冗长拖沓;(5)复杂的经济证据和经济分析主张;(6)在损害上的因果关系链条证明困难;(7)地方的损害和禁令规则的不确定性;(8)法院的经验有限。〔21〕前引〔1〕,EU Competition Law: Text, Cases, and Materials ,p.1086-87.成本昂贵,无论是在美国还是欧盟都是如此,〔22〕See Richard B. O'Donnell, Civil Antitrust Trials, ABA Section of Antitrust Law, Vol. 4, 1954, pp. 73-101.尽管美国存在着较多数量的私人执行案例,但和其他领域的诉讼数量相比,也仍然属于“小巫见大巫”。

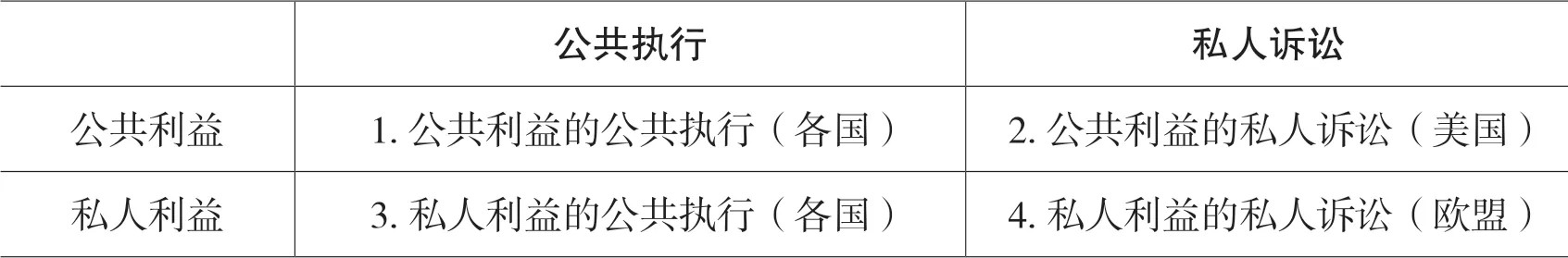

尽管世界各国存在着不同的模式,同一个国家也会存在着不同的可能,且受制于特定的历史、制度、文化等各种要素,但正确理解大陆法系和英美法系的上述区分是非常重要的。在学理上,通常将来自不同立法例的模式进行横向比较,但显然,对于反垄断的民事诉讼机制而言,需要在理论上理解和澄清私人执行的反垄断法和民事诉讼求偿之间的差异。这种不同表现为法律执行目的上的公共利益和个人利益之区分,以及法律执行方式上的公共执行和私人执行之区分,据此可以做出以下组合,见表1:

表1 利益与法律执行方式组合表

同时还应当注意的是,就与“民事诉讼”相对的诉讼制度而言,在美国可能更多是指“刑事诉讼”,而在大陆法系国家则可能首先是指“行政诉讼”。因此,在探索和确立中国模式的反垄断民事诉讼时,应当注意不同的理论、制度背景和学术研究。

二、我国的反垄断执行现状和经验

按照最高人民法院最近公布的数据,2018年至2020年,全国法院新收一、二审垄断民事案件158件,审结189件(含旧存),年均审结超60件。〔23〕人民法院新闻传媒总社:《最高人民法院发布人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例(附答记者问)》,最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-324511.html,2022年9月14日访问。根据我们基于“北大法宝”裁判文书数据库对《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)2007年颁布以来司法案例和经验的检索可知,在法院实际审理的案件中,原告得到支持的民事裁判的判决非常之少。下述的检索尽管是不完全的,但仍然可以看出,我国在《反垄断法》颁布之后至今,法院处理案件的经验和一些国家的情况类似,经验积累非常少。

在将反垄断案件与知识产权相联系的法院分工体系下,首先看知识产权相关的反垄断领域,从2014年开始,除去撤诉、文书不公开、管辖权等裁定,判决书数量为240份左右,其中有不少案例同时出现在指导性案例、公报案例、典型案例、评析案例中,考虑到被重复统计的情形,这部分判决书的实际数量大概在200份左右。其中大部分判决结果是驳回原告全部诉讼请求,一小部分是支持原告部分诉讼请求,极少数支持原告全部诉讼请求。

就反垄断中的滥用市场支配地位的民事诉讼判决,仅有1起案件原告的全部诉讼请求获得法院的支持,其中被告属于广义上的公用事业单位;有3起案件原告的部分诉讼请求获得法院的支持,包括两起供水企业案件,也属于公用事业单位。这种针对公用事业单位的垄断地位的证明相对简单,并且实际在审理上存在着《中华人民共和国反不正当竞争法》中的早期规则和审判经验,因此很难说是纯正的反垄断诉讼。在这一领域,仅有一起“华为诉IDC案”属于纯粹的市场企业垄断。〔24〕华为技术有限公司与IDC公司滥用市场支配地位纠纷上诉案(广东省高级人民法院〔2013〕粤高法民三终字第306号)。

在纵向垄断协议案件之中,只有一起案件(“强生案”)原告胜诉;〔25〕北京锐邦涌和科贸有限公司诉强生(上海)医疗器材有限公司、强生(中国)医疗器材有限公司纵向垄断协议纠纷案[上海市高级人民法院〔2012〕沪高民三(知)终字第63号]。在横向垄断协议案件之中,有4起原告胜诉案例。行政垄断案件大概总计有30多起,其中有3起原告胜诉。目前没有检索到在民事诉讼之后又被行政机关处罚的情况,只有被行政处罚后再提起民事诉讼的情况,且原告均败诉。

上述情形表明,如果排除因为反不正当竞争法已有相应的实践和法律规则下的关于公用事业的案例,就实质性垄断问题的判断而言,法院的经验是极其缺乏的。同时可以看出,滥用市场支配地位制度的裁判经验最为不足,垄断协议相比较为简单,但仍然也是不足的。

比较值得注意的是,存在民事诉讼得到支持后未被行政机关处罚的情况,即私人损害成立而公共损害不成立,存在着理论上的悖论,可以合理推断法院针对垄断协议的裁判在因果关系等方面的证明责任过高。就这种“附带诉讼”(“follow-on”),在理论和法院的应有角色上有很大的可扩展空间。更加形成对比的是,大多数大陆法系国家的主要胜诉案件均属附带诉讼情形,但在我国的法院审判中,未能检索到行政处罚之后提起民事诉讼并得到支持的情形。对于这种情况,的确存在着我国法在理论上需要探讨的问题。〔26〕邓峰:《竞合法律规范与重复制裁——问题框架》,载《法学的想象(第三卷):跨域教义──苏永钦教授七秩华诞祝寿论文集》,我国台湾地区元照出版社2022年版,第3-21页。

上述基本情况和反垄断局的执法经验形成了鲜明对比,在经营者集中领域,反垄断局审查了超过3822件案件,禁止的2件,附条件批准的42件;垄断协议的案件超过195件;滥用市场支配地位的案件超过82件。〔27〕吴振国:《反垄断监管的中国路径:历史回顾与展望》,载《清华法学》2022年第4期。但即便有了这些案例,执法经验也是不充分的,《反垄断法》在今年的修正中并未进行大幅度地修改也与此相关。反垄断局在过往的实践之中,每年都针对多个具体问题进行相应的委托研究,但仍然基于经验和知识,对规则的制定和修改采取谨慎的态度。

上述我国反垄断执行的情形,在公共执行和民事诉讼中形成了鲜明的对比。对于一个制度的确立,尤其是反垄断法的私人诉讼而言,对公共执行机关、法院、私人诉讼的实践者都是一种挑战。〔28〕See Thomas M. J. Mollers & Andreas Heinemann, The Enforcement of Competition Law in Europe,Cambridge University Press, 2008, pp. 448-451.法律制度,尤其是司法裁判,是一个过程,〔29〕See Benjamin N. Cardozo, A Ministry of Justice, Harvard Law Review, Vol. 35, 1921, pp. 113-126.而非简单的大前提规则的引入。

三个具体的原因制约了反垄断民事诉讼在当下的第一层选择:第一,制度的形成受制于知识和经验,而就作为司法程序的反垄断审判而言,目前的积累和经验是显著不足的。第二,判例法对于反垄断民事诉讼,尤其是小前提的确定是至关重要的,而目前我国司法实践之中可以和判例法相比的只有产量稀少的指导性案例。对于走向极其多元的反垄断诉讼而言,无法依靠简单的司法解释条文来解决问题。第三,从20世纪80年代开始,美国最高法院开始推行法律经济学分析,尤其是成本收益分析方法的使用,以适应法律越来越多对经济分析的需求,这被进一步视为民事诉讼的必然发展方向。〔30〕See Developments in the Law: The Paths of Civil Litigation, Harvard Law Review, 2000, Vol. 113, 2000,pp. 1752-1875.在这种复合型知识的提供和培训上,我国的法院系统也是缺乏的。

从制度形成的动力因素来看,上述制约反垄断民事诉讼因素的共存,首先应当否定的选择是在当下依据新修正的《反垄断法》进行系统性的、体系化的司法解释,由于我国法院系统与公共执行机关(反垄断局)相比基本上缺乏必要的经验和知识储备、积累,因此不宜过早地采用实体规则对富有争议的许多具体制度作出体系化的补充解释。在这种情况下,修订司法解释可以根据新的《反垄断法》以及新施行的《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)领域的新规则,进行现有文本上的微调,是比较切实的选择。

三、正确理解反垄断法的中国模式

我国《反垄断法》尽管在条文上有许多借鉴于欧盟,但在制度的运行和执法实践,尤其是权力配置上,与欧盟存在着根本的不同,更不用说与美国模式相比了。因此,中国版本的反垄断民事诉讼的制度设计,受制于对反垄断法中几个核心理论问题的理解和判断。

首先,我国作为单一制国家,与美国的联邦—州的分权和各自切割的管辖权不同,即联邦对商业领域的管辖权以“州际商务”为界;同时,与欧盟和成员国存在双重主权的宪制架构也不同,欧盟存在着成员国之间的协调以及成员国与欧盟之间的协调问题;在我国,反垄断法属于中央事权是明确的原则。这个问题事实上不仅仅在反垄断法方面如此,很多法律也存在这种问题,但一直没有得到严肃地对待。

《反垄断法》第12条规定,“国务院设立反垄断委员会,负责组织、协调、指导反垄断工作”,同时第13条规定,“国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作。国务院反垄断执法机构根据工作需要,可以授权省、自治区、直辖市人民政府相应的机构,依照本法规定负责有关反垄断执法工作”。上述总则部分的条文,明确了制度设计、政策制定等方面的战略权力归属于国务院反垄断委员会;新增的第1款,明确了统一执法;也确定公共执法机构为反垄断局。上述规定以及实际的执法实践均确立了中央事权的原则。反垄断局仅仅是采用授权的方式将部分调查等权力交给了地方执法部门,但并不意味着反垄断法的中央事权属性得到了改变。

和反垄断法类似的如专利法、商标法等,即便在联邦制国家,也属于联邦权力,但我国在立法和司法之中并未明确这一属性,从而在实践中出现了地方机关和地方法院分层的、重叠的、按照行政区划形成的数千个管辖权。过往的一些案例已经暴露出相应的协调问题,比如深圳唯冠针对苹果ipad商标产生的公共执行(市场监督管理总局系统)和诉前保全(法院系统)。〔31〕《深圳唯冠诉苹果商标侵权纠纷案上海开庭》,中国经济网,http://district.ce.cn/newarea/roll/201202/22/t20120222_23095408.shtml,2022年9月14日访问;《北京工商调查iPad商标侵权,苹果或面临天价罚单》,搜狐网,https://news.sohu.com/20120206/n333816939.shtml,2022年9月14日访问;《iPad商标侵权案,苹果败诉多地工商调查侵权ipad》,央视网,http://news.cntv.cn/20120216/122998.shtml,2022年9月14日访问。理论上唯冠可以在ipad销售的所有市场(与行政区划相适应)根据提起主张的不同严重性,在全国范围内主张权利;如果考虑到市场监督管理总局在乡镇一级的管辖权划分,上述的管辖区划数量还会上升到四万多个。上述严重的辖区协调问题,是以非正式的方式协调完成的,从而也未能形成法律上的解决方案。但《反垄断法》的原有司法解释,就民事诉讼而言,其地域和级别管辖的划分受制于知识产权庭的设置,并没有作出特别的安排。但实际上,反垄断法明确的中央事权与公共执行属性,需要民事诉讼制度对此进行相应的制度安排。当然,这一问题并非是孤立的,和民事诉讼机制的司法解释是否涉及《反垄断法》中明确的实体规则问题紧密相关。

对于我国的反垄断民事诉讼制度而言,如果《反垄断法》的司法解释与其他并不明确规定中央事权的法律在相应司法解释制定中作类似的安排,即法院可以根据法律条文进行解释、实质以司法解释的方式形成扩展,则其可能会和反垄断法中央事权的设置,更具体的如《反垄断法》第12条规定的“研究拟订有关竞争政策”“制定、发布反垄断指南”;第17条和第18条规定的“国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议”;第20条规定的“法律和国务院规定的其他情形”;第22条规定的“国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为”中的权力留白或者兜底条款的行政立法和执法权力相冲突。换言之,在反垄断的竞争政策与指南制定、行为认定上,在有明确的法律条文界定的情形下,并不存在对法院的授权,这是和其他法律不同的特殊之处。

其次,反垄断法和反垄断政策是联系在一起的,这在各国均不例外。〔32〕See William E. Kovacic and Carl Shapiro, Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking,Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, 2000, pp. 43-60.See also Martin Carree, Andrea Günster,Maarten Pieter Schinkel, European Antitrust Policy 1957–2004: An Analysis of Commission Decisions,Review of Industrial Organization, Vol. 36, 2010, pp. 97-131.《反垄断法》第12条明确了国务院反垄断委员会的职责之一是研究拟定竞争政策以及制定指南,尽管没有明确规定该权力是排他性质的,但有明确的正向授权。竞争政策也构成了和产业政策、财政政策、货币政策、劳动政策等相同的经济政策的组成要素,属于宏观政策的层面。例如,2015年10月,《中共中央、国务院关于推进价格机制改革的若干意见》首次提出“竞争政策的基础性地位”。2016年4月,中央全面深化改革领导小组第二十三次会议提出,“确立竞争政策的基础性地位”,多次反复重申的竞争政策不仅构成了社会主义市场经济体制的新表述,也是影响反垄断法公共执行的决定性因素。

竞争政策和反垄断法的具体执行的关系仍然有待于进一步研究,但是具体到每一个反垄断的执行案件,事实上涉及市场的判断,而市场界定并不是一个简单的事实问题,也涉及政策判断问题。和反垄断政策相关的党中央和国务院文件均明确了对全国统一大市场的目标,因此市场并不是一个简单的实然或事实问题,同样涉及应然或者价值问题。实际上反垄断并不是一个微观层面的监管行为或行政行为法,而是一个和其他的经济监管一样,属于需要站在整体公共利益上考量的法。在反垄断局对重大疑难案件的判断之中,核心问题之一就是对市场的理解,甚至很多涉及全球市场的案件,因此,这和具有相对性的民事诉讼程序之间存在着天然的紧张关系,即法官的裁判考量因素是否受制于其地域管辖和层级管辖的影响。

再次,反垄断法虽然是国内法,但是事实上包括了涉外法的因素。首先,《反垄断法》第2条明确了域外管辖的原则,“中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为,适用本法;中华人民共和国境外的垄断行为,对境内市场竞争产生排除、限制影响的,适用本法”;同时,《反垄断法》对主体采用了经营者的表述,而非以登记为标准的“法人、非法人组织、个人”等主权标准判断的主体。因此,反垄断民事诉讼的国际性是常见的、必然需要考虑的因素。即便按照我国法院的现行涉外管辖权分配,按照现行的行政区划简单地分配管辖权也是不可取的。

这一制度困惑的选择,实际上也取决于如何理解《反垄断法》对民事诉讼的界定,现有条文中,对民事诉讼的界定是第60条“经营者实施垄断行为,给他人造成损失的,依法承担民事责任”。就《反垄断法》对法院民事诉讼审判权力的授权而言,在这种表述下,显然具有以下几点具体含义:

第一,我国将民事诉讼机制定位为基于私人利益的取得损害赔偿,即“给他人造成损失的”所体现的。我国《反垄断法》的默认条文均属于针对公共执行的,并未规定类似消费者权益保护法的惩罚性赔偿,也不认为私人提起民事诉讼具有公共利益的目标或者因此对私人进行激励,私人并不扮演“赏金猎人”(bounty hunter)的制度角色。〔33〕See Henry Kane, The Bounty Hunter Objection to Antitrust Litigation, Duquesne Law Review, Vol. 9,1971, pp. 466-489.实际上,最高人民法院在一些公布的案件中采用的主张,也确认了本文的这一判断。比如〔2021〕最高法知民终2253号民事判决书中明确阐明,垄断协议实施者依据该协议主张损害赔偿实质上是要求瓜分垄断利益。但垄断协议的参与者提起诉讼是垄断协议的发现机制之一,因此,虽然参与者不能获得私人利益的赔偿,但是否可以获得公共利益的奖励?显然,该判决是对我国现行《反垄断法》民事诉讼制度的一种准确理解,但是这就降低了反垄断民事诉讼作为发现机制,甚至“吹哨人”的作用。

第二,“经营者实施垄断行为”,如果和垄断行为相对应的法律条文中的权力留白或者兜底认定权力的授权结合,前述的第17条、第18条、第20条、第22条联合解释的话,显然法院并不拥有自行认定何为垄断行为的权力。最高人民法院的司法解释中不应当有涉及反垄断法大前提的内容,尤其是不应当有涉及包括反垄断政策、指南等对法条进行扩张解释的实体规则。

这种局面其实和欧盟的情形类似,即采用公共执行为中心的执法体系,民事诉讼仅仅用于赔偿的矫正正义目标。民事诉讼在大陆法系的发展都是近年的经验,其实判例的情况和我国现在的情况大致类似,都处在探索之中。和中央事权类似的问题,在欧盟和我国一样突出。因此,欧盟明确确立了“国家程序自治”原则,即各成员国法院必须执行欧盟的反垄断实体法,各成员国必须不得与欧盟委员会的决定相冲突,也必须遵守欧盟法院的先例,同时也对成员国法院的反垄断民事诉讼程序不得减损当事人权利。〔34〕See EU, Cooperation Notice [2004] OJC101/54, paras. 11-13.上述原则主要体现在欧盟于2003年通过的Regulation 1;之后又通过了2014年104号指令,用于规定如何确定损害赔偿。

总结一下,我国的模式与美国、欧盟相比有自己的独特性,但这种独特性没有得到认真对待和研究。我国《反垄断法》明确规定了对法律规则的补充、扩展的权力,在这种前提下,《反垄断法》司法解释与其他立法文件的不同在于,如果由全国分散的地方法院对作为中央事权的反垄断法进行规则的解释、填充或者具体化,就存在执法尺度不一的风险。即便是由最高人民法院以司法解释的方式认定超出了《反垄断法》明文规定的其他垄断行为,也超出了《反垄断法》现行条文的授权,违反了其定位。

在这种情况下,反垄断民事诉讼机制第二层次的选择包括两种:第一,如果仅仅在现行法下采取类似欧盟的做法,法院仅仅处理赔偿问题,并不对规则进行解释,也不扩展解释垄断行为,那么我国的反垄断民事诉讼机制也应当类似于欧盟,主要规定程序问题、赔偿或者民事责任(救济)问题;第二,在现行条文之外,司法解释研究反垄断法公共执行之外的补充问题,当然实际上也是基于救济的视角。这其中的抉择,取决于法院对《反垄断法》采用何种理解。

四、公共执行和私人执行的空白填补

现在《反垄断法》对人民法院民事审判权力的规定,明确集中于“经营者实施垄断行为,给他人造成损失的,依法承担民事责任”,即属于受害人的损害标准,同时应当依法承担民事责任。那么,如果采取进取的司法解释立场,中国版本的民事诉讼机制可选择的空间还有哪些?顺便需要讨论的是,公共执行是否的确存在有待于填补的空白?

正如前文所述,反垄断法的私人执行(美国模式)和寻求赔偿的民事诉讼(action for damage)是两种主流的模式,两者的区分在于私人是否扮演了公共利益的角色。引入公共利益的标准,可以将反垄断的执行目的和执行方式作出四种组合。从民事诉讼保护私人利益的视角,按照是否包含在公共利益中、是否得到公共救济两个标准,还可以进一步将私人利益划分为四种情况:包含在公共利益中并且已经得到公共救济的私人利益、包含在公共利益中并未得到公共救济的私人利益、未包含在公共利益之中且未得到公共救济的私人利益、未包含在公共利益之中但得到了公共救济的私人利益,应当对其分别区别对待。对这些区分的理解,依赖于对《反垄断法》的完整和充分理解。

以法院需要调整的垄断协议为例,对垄断协议的界定在《反垄断法》第16条(原第13条第2款,此次修正专门强调),“本法所称垄断协议,是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为”,这是一个内涵界定或者解释条款,意味着符合这一特性或内涵的行为均属于垄断行为。《反垄断法》第17条、第18条均属于对非法行为的禁止,即“禁止具有竞争关系的经营者/与交易相对人达成下列垄断协议”,这一表述是针对公共执行的,按照文义解释,这个表述意味着并不是所有的垄断协议都被禁止。只有落入第17条、第18条,并且不符合第20条中积极公共利益大于消极公共利益判断的垄断协议,结合《反垄断法》对执行机关的授权,才属于公共执行“禁止”的行为。因此,上述条文意味着,有关垄断协议的一章中禁止的均属于违反公共利益的行为。在此之外,构成垄断协议但没有《反垄断法》上明确禁止的表述的,包括符合《反垄断法》第20条的适用例外条款,即有合理理由且“不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益”的垄断协议,第18条新增加的“纵向协议安全港”的垄断协议,以及第18条“能够证明其不具有排除、限制竞争效果的”(其实意味着有排除、限制竞争目标或者危险)垄断协议。但对于前述几类不落入《反垄断法》公共执行范围的垄断协议而言,没有违反公共利益并不意味着不会对私人利益构成损害,是有可能“给他人造成损失的”。因此,我国《反垄断法》的表述,实际上存在着上述的逻辑空白。

尽管私人民事诉讼的成本昂贵、机制设计复杂、知识和能力要求过高,但是如果我国的反垄断民事诉讼机制采用能动性的司法姿态,那么可以在现行《反垄断法》的基础上,形成中国式的选择。

但是,就适用于法院民事诉讼机制的滥用市场支配地位制度的《反垄断法》第22条而言,首先,“禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为”,应当作为公共利益和公共执行来理解;其次,由于第22条的认定权力分配给了“国务院反垄断执法机构”,而第1款中的种种行为并没有下限的区分,即“以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品”并没有如同垄断协议那样的公共执行下限之下的行为,因此,在滥用市场支配地位制度中,除非有权认定机关附加了条件,提高了下限,能动式的法院司法才能对这一行为作出是否会侵害私人利益的判断。而如果有权认定机关没有抬高认定标准的下限,那么在此类行为上,不存在需要保护的单独的私人利益。

总结一下,在垄断协议之中,存在着包含在公共利益中并未得到公共救济的私人利益、未包含在公共利益之中且未得到公共救济的私人利益两种情况可以由法院提供判断和救济,甚至由法院提供解释;而在滥用市场支配地位制度的运行中,只存在附带诉讼,即包含在公共利益中并未得到公共救济的私人利益的情形。

民事诉讼机制的设计之中,还需要考虑的一个选择是,《反垄断法》第60条中的“依法”的含义。从字面来解释的话,显然,“依法”构成了对“承担民事责任”的限制。这当然是一个有多面解释空间的概念,但站在反垄断法的角度来说,首先存在着“依反垄断法”还是“依反垄断法以外的其他法律”或者“竞合”三种不同的情形。明确这一概念的含义,对于具体诉讼中的依据至关重要。但这一“依法”也有两种情形,一种是按照以前其他法律的解释,那么依法应当是依据确定民事责任的法律,包括其归责原则、损害赔偿限额、计算标准等;另一种是进行实体扩展的解释,尤其是后两种情况,在我国的反垄断法条文表述下,的确存在着与其他法律之间近似或者重合的多种情形,比如《中华人民共和国电子商务法》等。如果采用后者的话,当然又归属于能动式的司法解释。

但是,这一问题和前一个层次的选择是紧密相关的。如果采用能动型的民事诉讼机制,那么在中央事权的前提下,我国的反垄断民事诉讼,考虑到反垄断审判的特性,应当采用专属管辖;如果采用保守型的民事诉讼机制,和其他大陆法系国家一样的话,则更多应当是采用附带诉讼的模式,那么现在的地域或层级管辖的分配并不影响中央事权的安排。

但《反垄断法》的表述结构决定了能动型的民事诉讼机制设计也仅仅只在垄断协议之中,并且需要有意识地对公共利益和私人利益、公共执行和私人执行进行区分。在这一问题上更为困难的是,按照我国的民事诉讼制度,当基于《反垄断法》出现民事诉讼的时候,会出现单个诉讼、共同诉讼和代表人诉讼的相互转换问题,在私人利益上的界定困难在于:如果出现了相同性质的诉讼数量的增加,增加到何种程度,属于公共利益。这些问题,都需要进一步的理论研究。

与之相关的一个问题是,包含在公共利益中并且已经得到公共救济的私人利益的情形,是否可以由公共执行机关一并考量?即在反垄断局依法作出处罚的时候,可否同时由反垄断局对私人利益的实现予以判断?这当然是一个重要的发展方向,且《反垄断法》第60条并没有界定“依法承担民事责任”的有权机关。这在理论上是值得研究并提倡的方向,也是符合反垄断执法机关事实上行使的是准司法权力的特性。〔35〕See Geoffrey P. Miller, Independent Agencies, Supreme Court Review, Vol. 1986, 1986, pp. 41-98.进而,如果公共执行机关和法院民事诉讼在私人利益救济的问题上发生了重叠,此时究竟是由公共执行还是由私人执行,仍然需要有一个协调或分工规则。

五、复杂的程序规则是重中之重

从大陆法系各国,尤其是欧盟的经验来看,以法院为中心审理的反垄断民事诉讼规则应当主要解决三个重点:程序、赔偿和事实调查能力问题。事实上,最高人民法院在2012年5月3日发布的《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》对于举证责任分配、免证事实、专家证据等问题作了解释和细化,是符合大陆法系模式的一种思路和安排,只不过对其中遇到的关键程序问题没有明确,对救济问题没有规定,在事实调查能力的程序安排上,仅仅规定了专家证人等粗疏的规定。与反垄断法的民事诉讼机制类似的公益诉讼程序规则(事实上不一定是公益的,但属于公共的)、涉众诉讼程序规则,并没有在过往得到较多的发展,这对于反垄断民事诉讼机制所需要解决的程序问题而言,仍然缺乏相应的基础。

第一,由于涉及公共利益以及基于市场的集体行为,在民事诉讼的各种程序机制中,相互的衔接、转换属于反垄断法司法规则的重点,这一点应当在新修正的《民事诉讼法》和《反垄断法》下,在我国确立代表人诉讼之后,就反垄断所涉及的不同程序转换进行相应的规定。对反垄断案件仅仅采用共同诉讼是远远不够的,这是由垄断行为的公共特性造成的。美国有研究统计,在2007-2009年之间,私人提起的诉讼有3/5属于集团诉讼,〔36〕See Donald W. Hawthorne, Recent Trends in Federal Antitrust Class Action Cases, Antitrust, Vol. 24,2010, pp. 58-62.但是采用代表人诉讼对目前的法院实践形成了相当大的挑战。

第二,应当对平行的程序、顺序的程序,尤其是与反垄断局的公共执行程序之间的协调、衔接,包括实体规则、案件事实等进行相应的规定。比如欧盟明确规定,如果欧盟委员会已经启动了程序,但并未作出裁决,成员国法院不得作出可能会与委员会相违背的判决,委员会会提供给成员国法院是否启动程序、程序进程以及可能的决定的有关信息。如果欧盟委员会已经作出了裁决,成员国法院将受到该裁决的约束。如果成员国法院不同意受制于该裁决,那么应当启动相应的欧洲法院的救济程序。更为棘手的问题是,成员国法院不同的顺序裁决,这方面英国上议院存在裁决成员国法院应当“真诚合作”(sincere cooperation)且不能违反欧盟委员会的先例。〔37〕前引〔1〕,EU Competition Law: Text, Cases, and Materials ,p. 1097.

反垄断民事诉讼在程序之中有许多必需的工具或武器,以处理复杂的变化情形。这其中包括:(1)类似是否构成法律问题的即决裁判(as a matter of law)规则,从而解决在单个诉讼之中基于不同的法律主张而出现的反诉等管辖上的冲突、转换和衔接问题。由于垄断行为,尤其是垄断协议问题,在很多情形下一方提出的合同请求,在反诉之中就可能引发反垄断法上的主张,在这种情形下,诉由、诉的类型等都会发生变化,乃至于发生合并问题。这可能在现行民事诉讼法的规则中并不是一个问题,但是和法院裁判的能力以及实践习惯有很大的关系。(2)证据披露问题,证据和事实的开放性、公示性与商业秘密之间存在着紧张关系,也与合同相对性、民事诉讼的相对性和封闭性、垄断协议的特性或者滥用市场支配地位的公共性联系在一起。欧盟在2009年提出了一个提案,尚未明确最终版本,但将其作为一章进行了详细规定,〔38〕前引〔1〕,EU Competition Law: Text, Cases, and Materials ,p. 1113-18.包括当事人之间,当事人和公共执行机关以及当事人和公众之间等不同的层面,也需要考虑不能公开和可以公开的不同类型。这一问题在反垄断局的以往实践之中也形成了困扰,但公共执行的特性降低了对裁判过程的影响。相较而言,其在民事诉讼之中则尤为重要。(3)和解协议问题,包括进入和解的程序安排以及部分主体间的和解效力问题等。(4)胜诉费用、合理律师费的审查、成功报酬等方面的制度规则。

第三,救济也是民事诉讼机制之中一个非常重要的、必须包含的内容。首先是禁令或者强制措施的救济,也包括局部或临时(transient)无效救济。合同与垄断协议可能是相互转换的,因此除了宣布无效或者部分无效之外,还需要考虑无效的范围,因此垄断协议可能是多方的;同时,垄断协议也可能是多个版本的,存在着相关的合同。这种情况下,必然需要一些规则对这些救济的可行性作出约束性的规定。常见的情形,比如公司并购协议,如果协议履行可能会取得市场支配地位,或者构成垄断协议,但是局部或者阶段履行就不会构成;又比如尽管落入了安全港的范围,但是履行可能导致他人的利益受损,或者导致所有参与者之中的部分参与者受损;再比如协议中的一部分,或者几个联合起来的合同或交易之中的一个属于垄断协议,就会涉及合同的分割问题,而现有的“可分割债权债务”在这类交易之中并不能完全适用。当然,这些问题有些属于合同法或反垄断法中的实体问题,但有些则属于救济问题。

第四,最为艰难的可能是归责原则问题,比如是否可以用社会因果关系(反垄断法的公共执行之中采用的方式)来替换侵权模式之中的必然/个案因果关系。这就进一步涉及举证和分析方法问题。同时,连带责任如何判断和采用,以及在反垄断中最困扰的“转嫁抗辩”(passing-on defence)和间接购买者(indirect purchasers)问题。〔39〕See Magnus Strand, Indirect Purchasers, Passing-on and the New Directive on Competition Law Damages, European Competition Journal, Vol. 10, 2014, pp. 361-386. See alsoJerry L. Beane, Passingon Revived: An Antitrust Dilemma, Baylor Law Review, Vol. 32, 1980, pp. 347-368.这几个问题,既是举证问题,也是责任问题。初步探索民事诉讼机制的欧盟已经试图去明确规定,我国的反垄断民事诉讼机制设计中也应当予以认真考虑。

第五,从反垄断局已有的执法经验来看,真正的执法难点在于调查能力、数据的充分性和真实性以及分析方法。形成一个判断所需要的信息、数据和事实资源是多个部门以各种程序组合才能完成的。一些疑难案件,需要和多个部门,尤其是监管部门、行业协会等,以访谈、调研、问卷等多种方式取得相关领域的知识和判断,以及具体案件之中的各方利益攸关者的诉求。这当然是和公共执行的特点联系在一起的,但是在一些案件之中的确存在获得这些信息的需要,而在民事诉讼程序之中,法院如何获得这些信息?无论实际如何操作,在民事审判规范化、透明化的发展趋势上,也需要对相应的规则和机制进行相应的设计。对这一困难,从目前的司法解释规则上来看,并没有引起法院的重视,和之前的规则相比,也没有多少改进的地方。

在这一个层次上,更多的是技术性的选择,但也是民事诉讼机制反垄断审理的关键工具。相对来说,这一个层面的选择虽然问题多,方案多,但应当是作为审判机关的法院的关注重点。

结 论

作为经济法的核心法律制度之一,反垄断法的历史并不长。在这种情况下,反垄断法司法解释的制定,这一民事诉讼机制的设计,既有理论层面尚未解决的诸多问题,也有在整个法律制度之中的中国特色,而实际上法院的探索并不充分,知识经验积累也是不足的。对于私人执行的反垄断法或者民事诉讼机制,一直都存在着种种争议,分歧多,共识少,更不用说形成法律判断背后的测量方法、经济学、政治学等各种主张的冲突了。

在这样的背景下讨论民事诉讼的机制设计,本文试图归纳一个基于公共利益和私人利益、公共执行和私人执行的框架,并讨论了由此形成的不同层次的方案。而对于这些更高层次的选择而言,试图完善、扩张和发展反垄断民事诉讼制度的能动法院也应当回到理解制度形成的框架,即规则和标准的背后是制度,制度的背后是理论,而理论的背后是正义观念。同样,在作出选择的时候,也会存在高中低、长期和短期的策略选择。但无论如何,观念、规则都是来自实践。缺乏实践检验的制度设计,都无法行稳致远。