乌鲁木齐典型暴雪天气机理及成因分析

魏娟娟, 李 娜, 万 瑜, 芒苏尔·艾热提, 施俊杰

(1.新疆维吾尔自治区气象台,新疆 乌鲁木齐 830002;2.中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所,新疆 乌鲁木齐 830002)

暴雪是我国北方冬季主要灾害天气之一,对交通出行、畜牧业、设施农业、城市运行等均有严重影响。新疆暴雪频发区位于伊犁河谷、塔城、阿勒泰及天山北坡沿线一带,乌鲁木齐位于天山北坡沿线经济带上,是暴雪易发和频发区,也是雪灾特重灾区[1],暴雪给社会经济和人民生活造成较大影响,成为制约经济建设和可持续发展的重要因素之一。乌鲁木齐地处天山北麓中段、准噶尔盆地南缘,三面环山,地势东南高西北低,属于温带半干旱大陆性气候,是新疆首府和政治、经济、文化中心,是我国西部对外开放的重要门户,也是“丝绸之路”的重要枢纽,在气候暖湿化背景下,暴雪等气象灾害频繁,当地政府和民众对气象防灾减灾的要求越来越高。

对于暴雪的形成机理,国内学者已进行了大量的研究,东北暴雪的研究表明,低涡是引发暴雪的直接原因,低空偏东或东南急流是水汽输送带,也是低层锋区和低值系统加强的必要条件[2-4]。华北暴雪的研究表明,暴雪位于200 hPa 极锋急流入口区右后方和副热带急流出口区左前方、700 hPa西南急流左前方、925~850 hPa 偏东急流右前方,西南急流提供充足的水汽,建立和维持对流不稳定层结,并与偏北急流形成辐合,产生抬升作用[5-7]。西北暴雪的研究表明,500 hPa 冷槽、700 hPa 低涡切变、850 hPa 东路回流冷空气共同作用是暴雪天气的大尺度环流背景,低层强的风向、风速辐合,西南急流为降雪提供动力和水汽条件,急流加强是降雪增幅的主要原因[8-9]。而北疆暴雪的影响系统有中亚长波槽、中亚低涡、乌拉尔山长波槽和西西伯利亚低涡(槽)[10],新疆气象学者[11-14]通过时空分布、环流背景和中尺度特征等对北疆偏北地区暴雪进行分析,揭示了暴雪天气的产生机理。乌鲁木齐暴雪的研究发现,暴雪时高低空系统呈后倾结构,降雪前存在位势不稳定加强,中尺度云团是最直接的影响系统,具有明显的中β尺度特征,且回波强度和中低层风场辐合越强,回波顶高越高,黑体亮温(TBB)等值线梯度越大,降雪强度越大[15-18];天山附近锋面呈带状准垂直分布,动力锋生激发的次级环流使垂直运动维持发展,风辐合强度与降雪强度正相关[19]。目前,对乌鲁木齐暴雪的研究多针对单次暴雪过程进行诊断分析,本文选取近年来乌鲁木齐冬季最强的3 场暴雪天气进行综合对比分析,以期揭示典型暴雪发生发展时大尺度环流背景、高低空配置等方面的共性,以及不稳定条件、动力、水汽和中尺度演变特征等方面存在的强度差异,从而揭示暴雪的形成机理,提高预报预警能力。

1 资料与方法

利用常规地面、高空观测资料、NCEP/NCAR 1°×1°再分析、FY2 卫星资料,选取乌鲁木齐冬季1990年以来最强的3场暴雪,分别发生在2015年12月11日(简称“12·11”过程)、2021年1月23日(简称“01·23”过程)和2014 年12 月8 日(简称“12·08”过程),采用天气动力学分析方法,对暴雪的大尺度环流背景及不稳定、动力、水汽等进行诊断分析,揭示典型暴雪的天气机理及强度差异成因。

2 天气概况

3场暴雪是1990年以来乌鲁木齐日降雪量突破历史极值的高影响天气,具有累计雪量大、降雪强度强、新增积雪厚等特点,对城市交通、设施农业等产生较大影响。

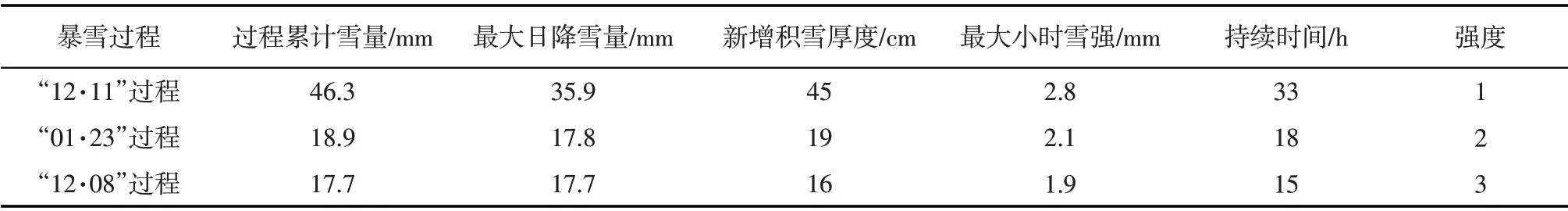

“12·11”过程突破冬季历史最大降雪日极值,降雪持续时间最长33 h(10 日17:00—12 日08:00),累计降雪量46.3 mm,最大日降雪量35.9 mm(10 日20:00—11 日20:00),最大小时雪强2.8 mm,新增积雪45 cm;“01·23”过程突破1月历史日降雪量极值,居冬季日降雪量第2 位,持续18 h(23 日04:00—22:00),累计降雪量18.9 mm,最大日降雪量17.8 mm(22 日20:00—23 日20:00),最大小时雪强2.1 mm,新增积雪19 cm;“12·08”过程日降雪量居历史冬季日降雪量第3位,持续15 h(8日01:00—16:00),累计降雪量17.7 mm,最大小时雪强1.9 mm,新增积雪16 cm。对比3场暴雪的累计降雪量、最大日降雪量、最大小时雪强、持续时间及新增积雪厚度,“12·11”过程最强,“01·23”过程次之,“12·08”过程最弱(表1)。

表1 乌鲁木齐历史最强3场暴雪天气降雪实况对比Tab.1 Comparison of snowfall in three strongest snowstorms in history in Urumqi

3 高低空环流配置

3.1 环流形势

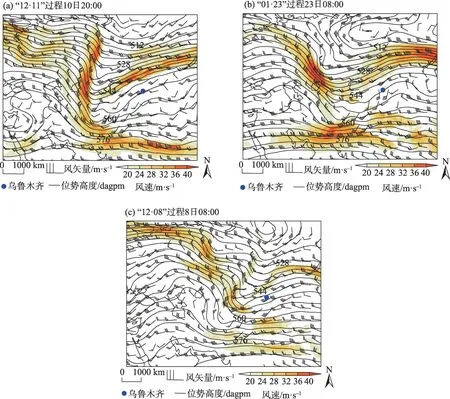

500 hPa 上,“12·11”过程前,8日欧洲高压脊向北发展,原位于乌拉尔山的低涡东移发展至西西伯利亚;9—11 日,欧洲脊上游不断有短波槽东移,脊后冷平流和正热成风涡度平流使高压脊向东南衰退,推动西西伯利亚低槽东移南下,与里海南部的中纬度短波系统结合,南伸至30°N 以南,低槽曲率加大,槽前正涡度平流加强,上升运动发展,槽前西南偏南气流(18 m·s-1)将中纬度的水汽向暴雪区输送(图1a)。“01·23”过程前,21 日欧洲脊发展,乌拉尔山低涡维持,里咸海南部低槽东移;22 日受不稳定小槽侵袭欧洲高压脊向东南衰退,乌拉尔山低涡减弱成槽东移至西西伯利亚,南压至40°N 附近,中纬度低槽南伸至30°N,移速较西西伯利亚低槽快,南北2 支系统呈“阶梯槽”,槽前西南急流向北不断输送暖湿气流;23 日西西伯利亚低槽继续东移,乌鲁木齐处于槽前南风气流(18 m·s-1)控制下(图1b)。“12·08”过程前,5 日欧洲高压脊发展;6—7 日高压脊衰退、乌拉尔山低涡减弱成槽移至西西伯利亚,中纬度里咸海南部小槽快速东移,与西西伯利亚低槽合并,南压至35°N 附近,槽前西南急流不断输送暖湿气流;8日低槽快速东移,乌鲁木齐处于槽前西南气流(18 m·s-1)控制下(图1c)。3 场暴雪500 hPa 均呈“两脊一槽”经向环流,欧洲为高压脊,西西伯利亚为低槽,随欧洲高压脊衰退,推动低槽东移南下与中纬度短波槽结合,锋区加强,槽前正涡度平流加强,上升运动发展,且槽前西南气流加强,有利于将中纬度水汽向暴雪区输送。

图1 500 hPa位势高度场Fig.1 500 hPa geopotential height field

地面气压场上,3 场暴雪均有明显的地面冷高压以偏西路径入侵北疆,高压中心强度分别为1047.5 hPa、1045.0 hPa、1060.0 hPa,高压强度越强,系统移速越快,“12·08”过程移速快,降雪维持时间短,累计降雪量较前2个过程小。

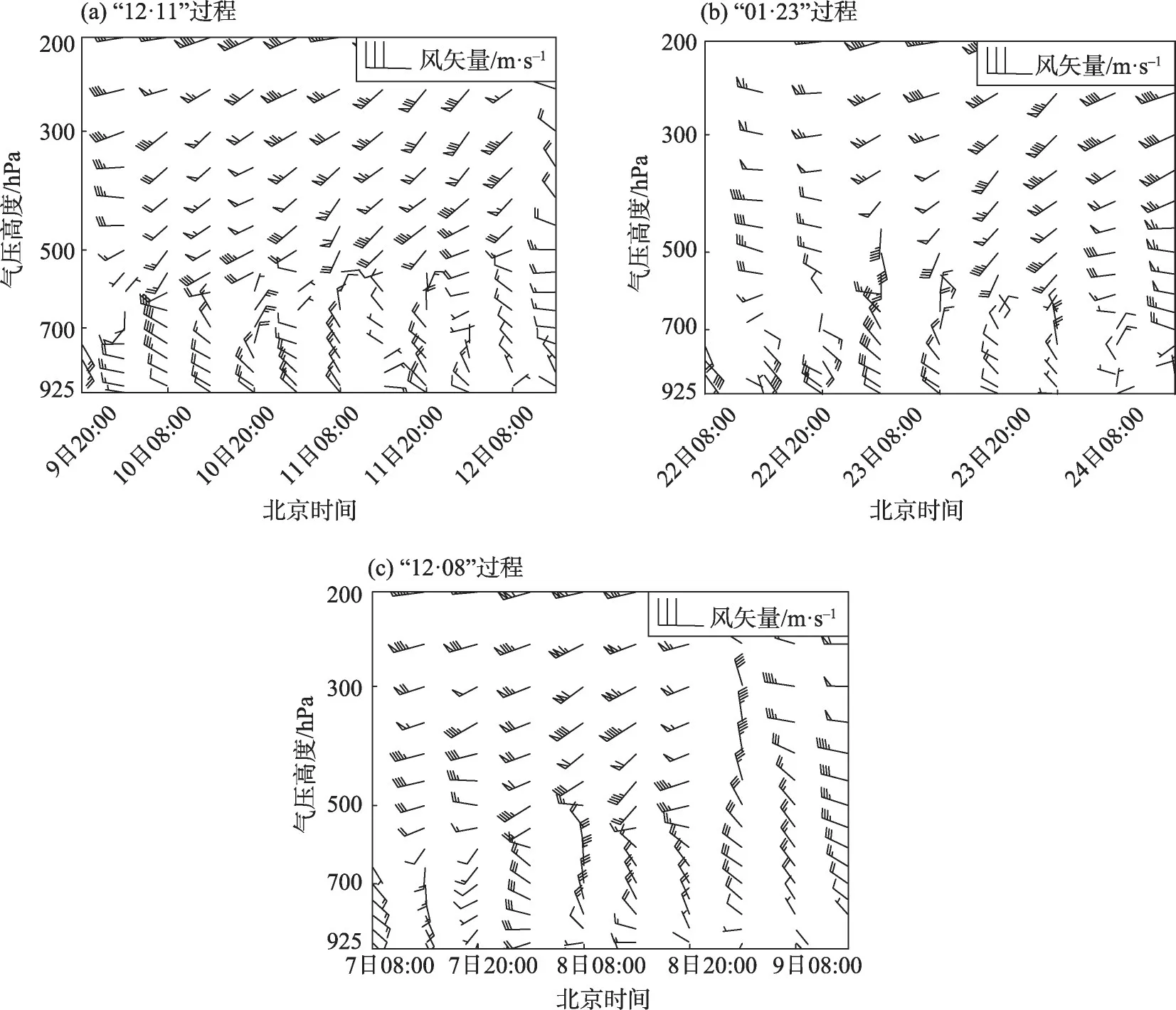

3.2 高低空急流

“12·11”过程自10 日08:00 高空槽前西南气流影响乌鲁木齐,600~200 hPa为西南风,500 hPa最大偏南风24 m·s-1,600 hPa 以下为偏北风,最大风速16 m·s-1(图2a);“01·23”过程自23 日02:00 高空槽前西南气流影响乌鲁木齐,600~200 hPa 为西南风,500 hPa 最大偏南风20 m·s-1,600 hPa 以下为西北风,最大风速16 m·s-1(图2b);“12·08”过程自8 日02:00 高空槽前西南气流影响乌鲁木齐,600~200 hPa 为西南风,600 hPa 以下为西北风,最大风速12 m·s-1(图2c)。分析3 场暴雪期间高低空急流的空间分布(图略),300 hPa高空急流轴均位于北疆偏西至蒙古地区,急流核风速分别为62 m·s-1、60 m·s-1、55 m·s-1,850 hPa配合有西北急流,乌鲁木齐位于高空西南急流入口区右侧,低空西北急流前方。

图2 乌鲁木齐风场时间垂直剖面Fig.2 Time vertical profile of wind field in Urumqi

综上,925~600 hPa 西北急流和600~200 hPa 西南急流的共同作用造成乌鲁木齐典型暴雪天气。300 hPa 高空西南急流入口区右侧的强辐散和抽吸作用、500 hPa槽前正涡度平流均有利于上升运动的发展和维持;槽前西南急流向北输送水汽,在暴雪区形成高湿区,建立和维持暴雪区上空的不稳定层结;低层西北急流携带冷空气进入,形成冷垫,有利于暖湿气流爬升;急流前方存在强风速辐合,且西北急流与准东西向的天山山脉近乎垂直,天山北坡出现风向、风速辐合和地形强迫抬升,加剧上升运动的发展和维持。故暴雪位于925~600 hPa西北急流和600~200 hPa强西南急流的叠置区,配合有利的热力和水汽条件,造成乌鲁木齐的典型暴雪天气。

4 暴雪强度差异成因分析

4.1 热力条件

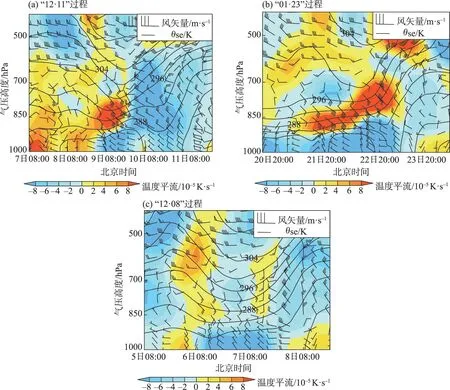

4.1.1 东南风、温度平流和假相当位温(θse)筛选2011—2021 年乌鲁木齐38 场中雪及以上量级降雪前850 hPa 风场特征,中雪、大雪、暴雪前出现东南风的概率分别为24%、50%、100%(表2),故在有利的环流背景下,前期850 hPa 东南风对暴雪预报有一定的指示意义,那么东南风的强度、维持时间和降雪具体有怎样的对应关系呢?“12·11”过程前850 hPa 附近东南风维持约54 h,7 日14:00—8 日20:00,700 hPa至地面均为东南风,暖平流作用使得地面至700 hPa 出现升温,地面温度升高至2.1 ℃;8 日20:00—9 日20:00,850~700 hPa 东南风增强(16 m·s-1),暖平流使得850 hPa附近温度继续升高至4 ℃,而近地面以偏北风为主,冷平流使得温度略有下降,微差平流作用使得降雪前平流逆温生成和维持,降雪前θse呈下凹趋势;10 日08:00 后,低层东南风转为西北风,冷空气接地形成冷垫,冷平流达-8×10-5K·s-1,θse出现上凸高能舌,等θse梯度明显增大,冷锋锋生(图3a)。“01·23”过程前850~700 hPa东南风维持36 h,850 hPa附近最强(16 m·s-1),暖平流使得850 hPa附近温度升高至0 ℃,而近地面以偏北风为主,微差平流致使平流逆温生成和加强,降雪前θse较平直;23 日08:00 后,低层东南风转为西北风,冷平流达-4×10-5K·s-1,θse出现上凸高能舌,600 hPa以下等θse线与地面垂直,梯度明显增大,冷锋锋生(图3b)。“12·08”过程前850~700 hPa 东南风维持30 h,最大风速8 m·s-1,东南风和暖平流偏弱,850 hPa 附近温度约-4 ℃,近地面以偏北风为主,平流逆温较前2 场天气弱,降雪前θse呈下凹趋势;7 日20:00 后,低层东南风转为西北风,冷平流达-4×10-5K·s-1,θse出现上凸高能舌,等θse梯度明显增大,冷锋锋生(图3c)。综上,暴雪前850~700 hPa 均有东南风存在,微差平流使得降雪前平流逆温生成和维持,能量不断积聚,后期冷锋锋生,暖湿气流沿冷垫被迫抬升,增强冷暖空气的交汇,促进不稳定增长,有利于暴雪的产生和持续。对比3场暴雪,东南风维持时间、强度、前后期冷暖平流呈现“12·11”过程>“01·23”过程>“12·08”过程的特征,与降雪强度对应一致,东南风的长时间维持使平流逆温维持时间越长,储存的能量越多,降雪越强。故降雪前850~700 hPa东南风是乌鲁木齐暴雪预报的一个重要特征,且东南风的强度和维持时间对降雪强弱有一定的指示意义。

表2 2011—2021年乌鲁木齐不同量级降雪前850 hPa风向出现频次Tab.2 Occurrence frequency of wind direction at 850hPa before snowfall of different magnitudes in Urumqi from 2011 to 2021

图3 乌鲁木齐风场、θse、温度平流时间垂直剖面Fig.3 Time vertical profiles of wind field,potential pseudo-equivalent temperature(θse),and temperature advection in Urumqi

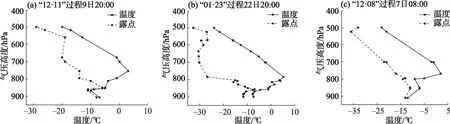

4.1.2 逆温层破坏前后温湿廓线逆温层是指温度随高度升高而增加的现象,将阻碍空气的对流上升运动,储存不稳定能量,有利于能量堆积,当冷空气侵入,逆温破坏,不稳定能量释放,天气就会发生。分析3场暴雪前乌鲁木齐温湿廓线,“12·11”过程前9 日20:00 逆温层位于867~755 hPa,温度随高度增加13 ℃,907~850 hPa 之间温度露点差≤2 ℃,为饱和层,850 hPa以上温度露点差逐渐增大,700 hPa达19 ℃(图4a)。“01·23”过程前22日20:00逆温层位于885~808 hPa,温度随高度增加11.7 ℃,885~860 hPa之间温度露点差≤4 ℃,为湿层,700 hPa温度露点差为27.8 ℃(图4b)。“12·08”过程前7 日08:00 低层存在2 个逆温层,分别位于911~875 hPa 和801~769 hPa,温度随高度分别增加5 ℃和11 ℃,911~850 hPa之间温度露点差<4 ℃,为湿层,700 hPa温度露点差为20 ℃(图4c)。随冷空气进入,3场暴雪前的逆温层均破坏,925~500 hPa 均为湿层(图略)。综上,3场暴雪前低层均存在逆温层,850 hPa以上温度露点差大,形成“干暖盖”,储存不稳定能量,逆温层的厚度及温度随高度的增加量均为“12·11”过程>“01·23”过程>“12·08”过程,且“12·11”过程前近地面为饱和层,水汽与热力条件配合较好,降雪强度强。故在有利的水汽、动力条件下,降雪前逆温层的厚度及温度随高度的增加量对降雪强度的预报有一定的指示意义。

图4 暴雪前乌鲁木齐温湿廓线Fig.4 Temperature and humidity profiles before snowstorms in Urumqi

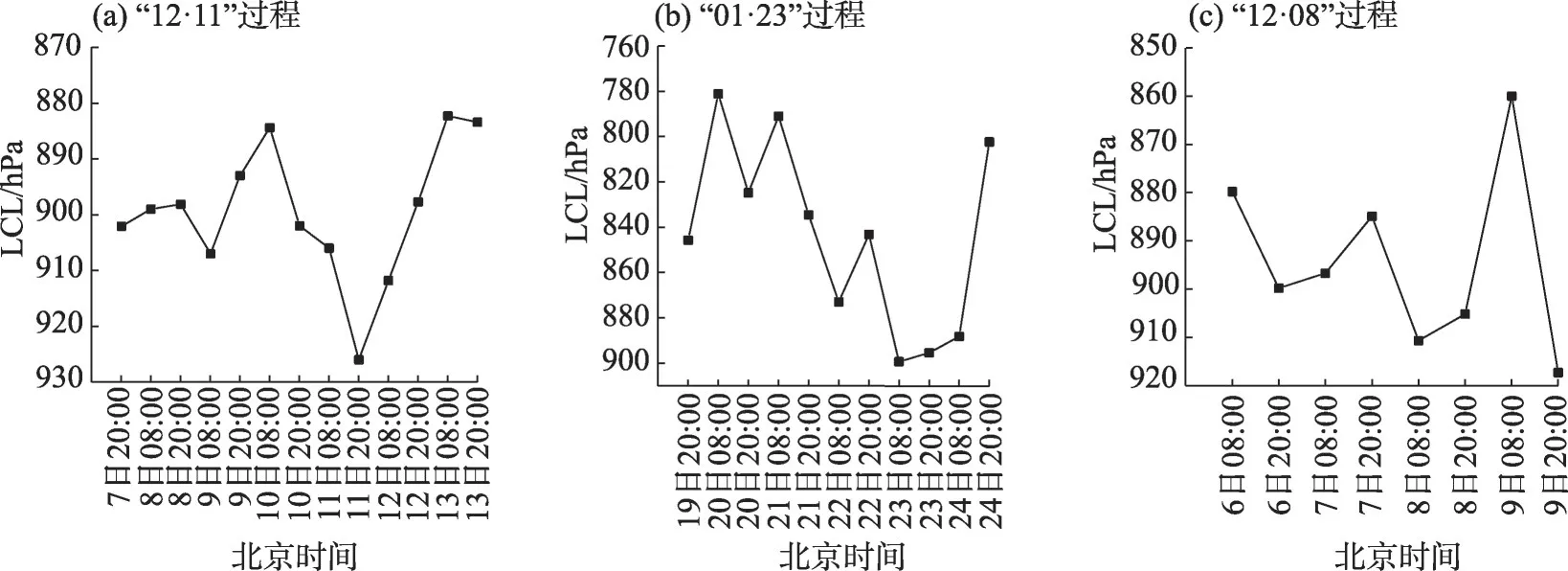

4.1.3 降雪前后抬升凝结高度(LCL)的变化LCL是未饱和湿空气干绝热上升刚开始凝结的高度,主要取决于近地层的湿度大小,近似代表云底高度。“12·11”过程前LCL 呈升高趋势,10 日08:00 自884.4 hPa 开始迅速降低,11 日20:00 降至最低926 hPa(图5a);“01·23”过程前LCL较高,21日08:00自791 hPa 开始降低,23 日08:00 降至最低899.4 hPa(图5b);“12·08”过程前7 日20:00 LCL 为884.9 hPa,8 日08:00 降至910.7 hPa(图5c)。综上,3 场暴雪降雪时LCL 均降至最低,说明降雪时近地层湿度加大,云底高度降低,当配合有利的垂直运动时,有利于云层厚度增加,云滴增长,即有利于降雪的产生和维持,其中“12·11”过程LCL 最低,与近地层为饱和层相一致。

图5 暴雪前后乌鲁木齐LCLFig.5 Lifting condensation level(LCL)before and after snowstorms in Urumqi

4.2 动力条件

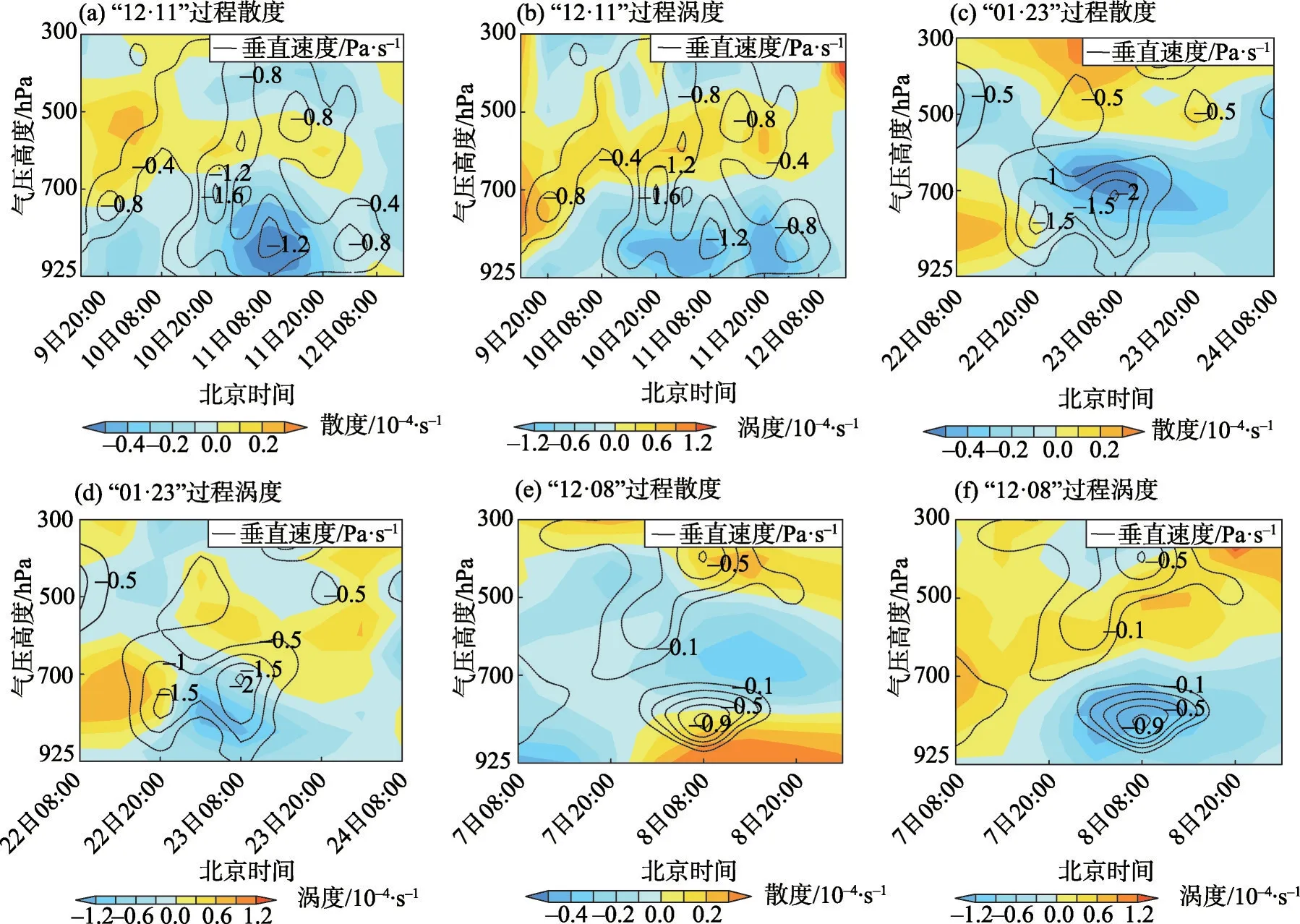

分析3 场暴雪乌鲁木齐散度、涡度及垂直速度时间剖面,“12·11”过程925~700 hPa 负散度,中心值-0.5×10-4·s-1(850 hPa 附近),700~500 hPa 正散度,中心值0.2×10-4·s-1,且700~500 hPa正涡度,中心值0.9×10-4·s-1,对应925~300 hPa 的上升运动,维持约48 h,700 hPa 附近出现最大垂直速度-1.6 Pa·s-1(图6a~b)。“01·23”过程925~600 hPa 负散度,中心值-0.5×10-4·s-1(700 hPa 附近),600~300 hPa 辐散,中心值0.3×10-4·s-1,且700~500 hPa 正涡度,中心值0.6×10-4·s-1,对应925~400 hPa 的上升运动,维持约36 h,700 hPa附近出现最大垂直速度-2.0 Pa·s-1(图6c~d)。“12·08”过程850~500 hPa 负散度,中心值-0.3×10-4·s-1(700 hPa 附近),500~300 hPa 辐散,中心值0.25×10-4·s-1,且700~400 hPa 正涡度,中心值0.9×10-4·s-1,对应925~300 hPa 的上升运动,维持约24 h,850 hPa附近出现最大垂直速度-0.9 Pa·s-1(图6e~f)。综上,3场暴雪均存在低层辐合、高层辐散的配置,且700~500 hPa正涡度随高空槽东移,槽前正涡度平流促进上升运动的发展与维持,为暴雪天气提供动力条件。对比3场暴雪的垂直速度,“12·08”过程最小,上升运动的维持时间最短,降雪强度最弱,“01·23”过程的上升运动强于“12·11”过程,但其上升运动的伸展高度和持续时间均低于“12·11”过程,降雪的强度受系统性垂直运动的影响外,还受热力、水汽及中小尺度系统引起的垂直运动等的影响。

图6 乌鲁木齐散度、涡度、垂直速度时间垂直剖面Fig.6 Time vertical profiles of divergence,vorticity,and vertical velocity in Urumqi

4.3 水汽条件

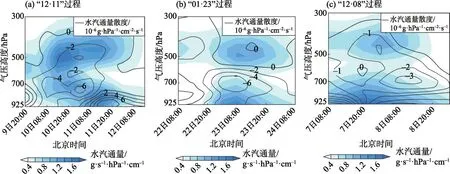

水汽是降雪产生的必要条件,水汽输送、辐合强度及持续时间与暴雪强度有较好的正相关[20-21]。“12·11”过程500 hPa附近水汽通量1.8 g·s-1·hPa-1·cm-1,850 hPa 附近水汽输送较中层弱,为1.0 g·s-1·hPa-1·cm-1;850~400 hPa 水汽辐合,中心值-6×10-6g·hPa-1·cm-2·s-1(700 hPa 附近),持续约48 h(图7a)。“01·23”过程500 hPa 附近水汽通量1.2 g·s-1·hPa-1·cm-1,850 hPa 附近水汽通量1.0 g·s-1·hPa-1·cm-1;925~600 hPa水汽辐合,中心值-7×10-6g·hPa-1·cm-2·s-1(700 hPa附近),持续约36 h(图7b)。“12·08”过程低层水汽通量1.8 g·s-1·hPa-1·cm-1,400 hPa水汽通量为1.0 g·s-1·hPa-1·cm-1;500 hPa 附近水汽通量较小,约0.6 g·s-1·hPa-1·cm-1,中层水汽输送较前2场天气弱;850~400 hPa 水汽辐合,中心值-3×10-6g·hPa-1·cm-2·s-1(700 hPa附近),持续约36 h(图7c)。

图7 乌鲁木齐水汽通量及水汽通量散度时间垂直剖面Fig.7 Time vertical profiles of water vapor flux and water vapor flux divergence in Urumqi

综上,3 场暴雪925~300 hPa 均有正的水汽通量,水汽输送明显且深厚,850~500 hPa 水汽辐合,700 hPa附近最强。对比3场暴雪500 hPa附近水汽通量“12·11”过程>“01·23”过程>“12·08”过程,与降雪强度一致,说明中层水汽输送对乌鲁木齐暴雪至关重要。分析500 hPa 水汽通量发现,水汽源地均位于红海、地中海至波斯湾一带及阿拉伯海,存在西南和偏西2 条水汽输送路径,偏西路径水汽自红海到波斯湾附近海域沿西南气流向东北方向输送至里咸海以北,再沿偏西气流经巴尔喀什湖进入新疆输送至乌鲁木齐;西南路径水汽自波斯湾东部阿拉伯海一带沿西南气流向东北方向输送进入新疆(图略)。

5 卫星云图

分析3 场暴雪TBB 的空间分布(图略),随西西伯利亚低槽东移南下,引导冷锋云系东南移,受天山山脉阻挡,冷锋云系进入新疆后移速减缓,在天山北坡长时间维持;中纬度短波槽前不断有相对独立的中尺度云团生成,随槽前西南气流向东北方向移动,在冷锋云系中不断发展加强(TBB<-50 ℃的低值带或低值区),在高空引导气流下,中尺度云团向东北方向移动经过乌鲁木齐上空,产生暴雪。

TBB 有助于了解云系的发展演变趋势,与云顶高度呈负相关[22],TBB 越低,云顶高度越高,中尺度云团发展越旺盛,降雪越强,故TBB 的降幅和低值维持时间与降雪强度及持续有很大联系。分析3场暴雪乌鲁木齐小时降雪与TBB 变化曲线,“12·11”过程10 日14:00 TBB 从-24 ℃快速降低,17:00 降至最低-65 ℃,降雪开始,降幅41 ℃,降雪过程中整体呈现缓慢上升趋势;但11 日02:00 和10:00 存在低值,分别为-61 ℃和-60 ℃,对应小时雪强分别为2.5 mm 和2.2 mm,TBB<-30 ℃维持近36 h(图8a)。“01·23”过程22 日22:00 TBB 从-33 ℃快速下降,23日03:00降至最低-68 ℃,降雪开始,降幅35 ℃,降雪过程中整体呈现缓慢上升趋势;但06:00 和08:00 降至-56 ℃和-55 ℃,对应小时雪强分别为1.9 mm 和2.1 mm,TBB<-30 ℃维持近20 h(图8b)。“12·08”过程8 日00:00 TBB 自-18 ℃快速下降,02:00 降至-38 ℃,降幅20 ℃,降雪开始;02:00—05:00 缓慢升高,而后又快速下降,07:00 降至最低-55 ℃,降幅27 ℃,对应小时雪强1.9 mm,TBB<-30 ℃维持近16 h(图8c)。综上,降雪前TBB 的第一次迅速降低对应降雪开始,降雪过程中,能量不断释放,TBB 整体呈现缓慢上升趋势,但降低时降雪强度大多有所增强,且低TBB 滞留暴雪区上空时间越长,降雪时间越长,累计降雪量越大;TBB 值的降幅、TBB<-30 ℃的维持时间均为“12·11”过程>“01·23”过程>“12·08”过程,与降雪强度对应一致,故TBB的降幅与低值维持时间对降雪短时临近预报有很好的指示意义。

图8 乌鲁木齐小时降雪与TBB变化Fig.8 Hourly snowfall and black body temperature(TBB)changes in Urumqi

6 结论

本文对1990 年以来乌鲁木齐最强的3 场暴雪天气过程进行综合对比分析,揭示了典型暴雪发生发展时大尺度环流背景、高低空配置等方面的共性,以及不稳定条件、动力、水汽和中尺度演变特征等方面存在的强度差异,得出以下结论:

(1)欧洲脊发展,西西伯利亚低槽南伸,南北低值系统叠加是造成乌鲁木齐典型暴雪的大尺度环流背景。高低空天气系统为明显的后倾槽结构,暴雪出现在925~600 hPa 西北急流与600~200 hPa 强西南急流叠置区,冷高压以西方路径东移,冷锋受天山山脉阻挡维持时间长,加之天山的地形强迫抬升,大尺度垂直运动发生发展,配合有利的热力和水汽条件,造成乌鲁木齐典型暴雪天气。

(2)暴雪前850~700 hPa附近均有东南风存在,微差平流使得降雪前平流逆温生成和维持,中高层“干暖盖”有利于能量不断积聚,后期冷平流进入,冷锋锋生,层结不稳定发展,为暴雪天气提供热力条件。且前期东南风的维持时间越长,强度越强,平流逆温维持时间越长,储存能量越多,降雪越强。在有利的水汽、动力条件下,降雪前低层东南风和平流逆温的强度及维持时间对降雪强度的预报有一定的指示意义。

(3)水汽自红海、地中海至波斯湾一带和阿拉伯海以西南和偏西2 条水汽输送通道向暴雪区输送,中层水汽输送对乌鲁木齐暴雪至关重要,850~600 hPa 存在较强的水汽辐合,700 hPa 最强。水汽输送、辐合强度及持续时间共同决定暴雪强度。

(4)卫星云图是监测暴雪天气中尺度系统的有利工具,TBB 与云顶高度呈负相关,TBB 越低,云顶高度越高,中尺度云团发展越旺盛,降雪越强。降雪前TBB(云顶高度)的第一次迅速降低(升高)预示降雪开始,降雪过程中TBB降低时降雪强度大多有所增强,其降幅越大,降雪越强,低TBB值维持时间越长,累计降雪量越大,故TBB 的降幅与低值维持时间对降雪短时临近预报有很好的指示意义。