氨甲环酸在胫骨高位截骨术中的临床应用体会

李军,王文革,李仕臣

(临汾市中心医院骨科,山西 临汾 041000)

胫骨高位截骨术是治疗内侧间室膝骨关节炎伴内翻畸形的有效方法,已经在临床成熟运用多年。该术式旨在将机械轴从膝关节中线的内侧转移到稍微外侧,以最大限度地减少负荷并延缓骨关节炎的进展[1]。然而,由于止血带的使用、软组织的松解以及截骨过程中松质骨的暴露,术中和术后出血是不可避免的,并可能导致大量失血[2]。术后出血可引起切口周围血肿、切口愈合延迟、深部感染和贫血[3]。大量失血的患者需要进行异体输血,可导致发热、感染、过敏反应、溶血等不良反应[4]。

氨甲环酸作用为抑制纤维蛋白溶解并竞争性地抑制纤溶酶原转化为纤溶酶[5],其在围手术期血液管理中的作用在各个学科包括骨科、外科和妇产科都取得了广泛的共识[6]。然而,氨甲环酸在胫骨高位截骨术中的临床价值尚未得到广泛研究,并且关于氨甲环酸在围手术期的应用方案也存在争议。据报道,术前30 min单次静脉滴注氨甲环酸可有效减少术后的引流量及围手术期失血量[7]。然而氨甲环酸的半衰期为3~6 h,手术引起的纤溶亢进可持续18~24 h[8],所以比起单次给药方案,多次给药方案可能会更有效减少围手术期出血量。本研究通过比较单次及多次氨甲环酸给药方案在胫骨高位截骨术围手术期的效果,对比失血量及相关并发症的发生率,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入临汾市中心医院骨科自2018年1月至2021年10月就诊的单侧膝骨关节炎患者90例,按照随机数字法分为三组:A组为对照组,术前30 min静脉滴注生理盐水;B组术前30 min使用氨甲环酸2 g静脉滴注;C组于术前30 min及术后3 h、6 h静脉滴注氨甲环酸2 g、1 g、1 g。三组患者术前性别、年龄、身体质量指数(body mass index,BMI)、Kellgren-Lawrence(K-L)分级、血液指标等差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。本研究经医学伦理委员会批准,参与试验的患者及家属均自愿参加并签署知情同意书。

表1 患者一般资料对比

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)符合膝骨关节炎西医诊断标准[9];(2)年龄<65岁;(3)膝关节屈曲挛缩畸形<10°;(4)胫骨近端内侧角<85°。排除标准:(1)合并髌股关节炎;(2)外侧间室软骨损伤;(3)胫骨平台塔尖样畸形;(4)合并精神疾患;(5)类风湿性关节炎;(6)患肢软组织感染;(7)合并患肢韧带损伤;(8)术前贫血;(9)既往凝血系统异常;(10)既往血栓史。

1.3 术前准备 患者术前行相关血液及影像学检查,在下肢全长片上画出下肢机械轴、股骨和胫骨机械轴,测量股骨近端内侧角、股骨远端外侧角,以Miniaci法测量截骨角度。

1.4 手术方法 手术均由同一术者完成,所有患者术前30 min预防性使用抗生素1次。患者硬腰联合麻醉后取仰卧位,患侧大腿近端采用重启式止血带,取胫骨近端内侧切口约5 cm,切开皮肤,逐层分离皮下组织,对内侧副韧带进行松解,透视下以克氏针标记腓骨头近端合页点,在预截骨处近端及远端分别打入2根克氏针。在保护好后方血管及神经的前提下,以摆锯平行截断胫骨,保留胫骨外侧皮质完整,保护好髌腱,与平行截骨平面呈110°上行截骨,以骨刀逐渐撑开平行截骨平面,到达预定角度后,C型臂透视力线满意,以Tomofix钢板及螺钉予以固定。再次透视满意后,冲洗切口,清点器械及纱布无误后,逐层缝合关闭切口,内置引流管1根,无菌敷料加压包扎。

1.5 术后处理 术后注意患肢血运、感觉等,予以镇痛、抗生素药物,在恢复感觉后开始踝泵运动,术后24 h拔除引流管,复查血常规及凝血常规。

1.6 评价指标 记录患者术前及术后3 d血红蛋白、纤维蛋白原、凝血酶原时间、总失血量、引流量,统计分析所有患者的骨关节炎分级(K-L分级标准),记录患者术后3 d的并发症,包括深静脉血栓、肺动脉栓塞、刀口处皮下血肿等。根据Gross方程式[10]计算总失血量。总失血量=术前血容量×(术前红细胞比容-术后24 h红细胞比容)。隐性失血量=总失血量+输血量-术中输血量-术后引流量。

2 结 果

2.1 围手术期出血比较 三组患者术后引流量、失血量依次递减,B组、C组均低于A组(P<0.05),且C组低于B组(P<0.05);血红蛋白依次递增(P<0.05,见表2)。

表2 围手术期出血情况

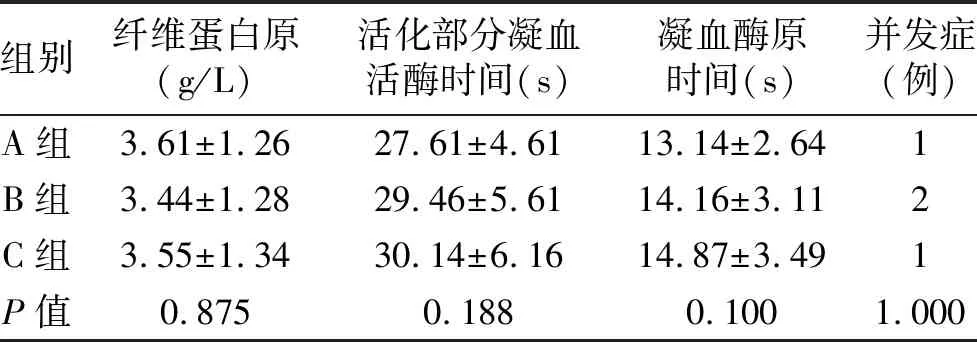

2.2 凝血指标及并发症比较 三组患者纤维蛋白原、活化部分凝血酶时间、凝血酶原时间差异无统计学意义(P>0.05);三组共4例出现切口部位血肿,差异无统计学意义(P>0.05),经过对症治疗后缓解(见表3)。

表3 各组患者凝血指标及并发症比较

2.3 典型病例 66岁女性患者,“左膝疼痛活动受限5年,加重3个月”入院。入院时左膝内翻畸形,膝关节内侧压痛,诊断为左膝骨关节炎。入院后完善相关检查,排除手术禁忌后行左膝胫骨高位截骨术,术后6个月患膝疼痛明显缓解,肌力及感觉正常。手术前后影像学资料见图1~2。

图1 术前X线片示左 膝骨关节炎,膝关节内翻畸形 图2 术后X线片示内左膝金属内固定物,下肢力线矫正良好

3 讨 论

氨甲环酸对骨科大手术后失血和后续并发症的影响已有较多研究报道[11-12]。作为传统的抗纤溶药物,氨甲环酸在静脉内、局部给药时的有效性已得到证实[13]。氨甲环酸是一种纤溶酶原抑制剂,通过与纤溶酶原赖氨酸结合位点结合,阻断纤溶酶与含赖氨酸残基的纤维蛋白的结合,阻止纤维蛋白的降解来达到止血目的。Aggarwal等[14]发现氨甲环酸局部给药15 mg/kg可有效降低围手术期总失血量,3~6个月西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数评分优于静脉给药组。Kim等[15]在使用止血带之前、之后6 h、术后24 h以10 mg/kg的剂量静脉注射氨甲环酸,结果表明氨甲环酸组的血红蛋白水平高于对照组。此外,氨甲环酸组的总引流量和总出血量低于对照组,这与本研究结果相似。氨甲环酸静脉给药的药代动力学研究表明,其半衰期约为3 h,血浆浓度在给药后10 h内具有治疗作用[16];然而,由手术创伤引起的身体高纤溶状态在手术后6 h达到高峰,并持续到18~24 h,因此本研究设置了多剂次组进行比较。本研究在抑制术后早期纤溶,从而减少术后失血量和引流量方面具有理论优势,结果证实了三剂氨甲环酸静脉给药治疗方案优于单剂量方案和对照组。良好的围手术期血液管理可以减少因手术创伤导致的失血和输血,降低贫血的发生率,并维持较高的术后血红蛋白水平。它还与术后身体功能的康复密切相关。抗纤溶疗法是血液管理的一个重要方面,被认为与加速术后恢复的概念密切相关,已成为一个研究重点,而氨甲环酸已在临床中得到成熟应用[17-18]。

骨科大手术围手术期使用氨甲环酸的安全性存在争议[19-20]。抗纤溶疗法可能会导致以深静脉血栓为主的血液系统并发症,Franchini等[21]meta分析发现氨甲环酸在减少患者失血量和降低输血率的同时,并不增加静脉栓塞的发生率;林杰彬等[22]meta分析纳入了1 080例行膝关节及髋关节置换的患者,发现氨甲环酸对术后深静脉血栓的发生率无显著影响。Kim等[23]将73例患者随机分为氨甲环酸组及对照组,氨甲环酸组在止血带重启前及3 h后静脉滴注2 g氨甲环酸,结果显示氨甲环酸可显著降低胫骨高位截骨术术后失血量;Luo等[24]研究发现氨甲环酸静脉应用联合外用氨甲环酸可有效减少围手术期失血量,且未增加术后并发症的发生率。以上研究均为应用氨甲环酸与否或静脉及外用联合用药与单纯静脉应用氨甲环酸[25]的比较,对于氨甲环酸静脉应用的不同方案涉及较少。在本研究中,作者比较了不同剂次氨甲环酸的应用,发现多剂次静脉应用氨甲环酸较单剂次更能减少围手术期出血量且不增加并发症风险。

本研究中,三组共有4例切口部位血肿病例。避免皮下血肿发生的措施包括减少软组织的损伤、术中止血、定期换药。手术过程中钢板放置在皮下,仅被一层非常薄的筋膜和皮肤覆盖,截骨处渗出引起的血肿可能危及伤口愈合[26]。此外,研究表明降低围手术期输血率可以降低伤口并发症的发生率[27]。本研究有一定的局限性。首先,研究样本量小,为单一中心研究,需要大规模病例对照研究来证实这些发现。其次,止血带的使用可能会影响研究结果,后续研究将探讨不使用止血带情况下的胫骨高位截骨术。综上所述,胫骨高位截骨术围手术期多剂次氨甲环酸给药方案明显优于单剂组和对照组,可降低围手术期总失血量,而且不会加重深静脉血栓形成的风险,不良反应少。