学龄前儿童父母教养方式和视屏时间对其睡眠状况的影响

格桑曲珍,郭孟兰,肖琛嫦,尹晓红,翟萌曦,俞 斌,燕 虹△

(1.武汉大学公共卫生学院,武汉 430071;2.武汉城市学院,武汉 430083)

睡眠是人们重要的生命活动,优质的睡眠能够消除大脑和机体的疲劳,使其得到充分的休息,进而在清醒时保证注意力的集中、记忆力和学习效率的提高[1]。学龄前儿童正处在成长发育的关键阶段,保证其每天拥有充足良好的睡眠,是促进儿童健康成长的重要环节[2]。但随着科技的飞速进步,电子产品迅速普及,学龄前儿童开始在越来越低的年龄接触和使用电子产品,其睡眠质量受到了极大的影响。国内外已有研究表明,长期暴露于手机和电视等视屏设备将使儿童更易出现各种睡眠问题,比如:入睡潜伏期延长、夜间觉醒次数增多、出现睡眠焦虑、睡眠节律发生紊乱等[3]。

学龄前儿童在面对电子产品时,由于年龄小且心智尚未成熟,缺乏自我管控能力,使得他们无法合理控制使用时间,易过度使用甚至上瘾,需要家长积极合理地引导,以尽量减少电子产品的负面影响。有学者认为在日常教育和抚养儿童时,其父母所产生的一种较为稳固的教养模式即父母教养方式,是众多影响儿童的家庭因素中最重要的因素之一[4]。父母在儿童成长学习的过程中起着示范、引导、潜移默化的作用,其教养方式对儿童视屏、睡眠状况都具有一定的影响[5-6],但三者之间具体的作用关系和作用路径如何?目前尚缺乏相关研究。本文旨在了解学龄前儿童的睡眠状况、视屏时间及父母的教养方式,并探究三者之间的关系及作用路径,为父母正确合理地教养儿童提供建议。这对学龄前儿童正确使用电子产品,改善睡眠问题,保证儿童健康成长具有重要的意义。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2017 年11—12 月采用整群抽样在武汉和鄂州抽取12 所幼儿园。研究对象纳入标准:年龄36~72 个月;儿童父母是武汉、鄂州户籍的常住人口或非本地户口但在武汉、鄂州居住1 年以上。排除标准:被诊断有重大疾病的儿童;儿童监护人拒绝参与调查;儿童缺乏父母长期陪伴。

1.2 研究内容与方法

1.2.1 基本情况 包括学龄前儿童年龄、性别、父母文化程度、家庭所在地、家庭经济条件、儿童睡觉开灯情况、卧室配备电视情况等基本信息。

1.2.2 视屏时间 是指人们使用视屏设备(电视、手机、电脑、平板等)的时间[7]。收集儿童近7 d的视屏时间,分别统计儿童学习日、休息日及1周平均每天视屏时间。参考各文献分类标准,以2 h为界值,将视屏时间分为两组,分别是“>2 h”组和“≤2 h”组[8]。

1.2.3 睡眠状况 采用Judith A.Owens 编制、李生慧等[9]翻译的儿童睡眠习惯问卷中文版(the children’s sleep health questionnaire,CSHQ)评估儿童睡眠状况,由父母回忆过去4周中孩子的睡眠情况,选择表现比较典型的1周进行问卷填写。CSHQ从8 个维度反映儿童常见睡眠问题,分别为:睡眠阻抗、睡眠延迟、睡眠持续时间、睡眠焦虑、睡中觉醒、异态睡眠、睡眠呼吸障碍、白天嗜睡。共33 个计分条目,每个条目设3个选项,分别为通常(3分)、有时(2 分)、偶尔(1 分),其中第1/2/7/9/10/24 题反向计分。根据判定睡眠问题的临界值[6],超过临界值认定为睡眠异常,总得分临界值为41 分,各维度临界值分别为睡眠阻抗(10.84 分)、睡眠延迟(2.31 分)、睡眠持续时间(5.27分)、睡眠焦虑(7.79分)、睡中觉醒(5.29 分)、异态睡眠(10.61 分)、睡眠呼吸障碍(4.50分)、日间困倦(15.24分)。该量表已有较广泛的应用,具有良好的信效度[9]。本研究中该量表Cronbach’s α系数为0.644。

1.2.4 父母教养方式 采用MC Lovejoy 等研制的父母行为量表(parent behavior inventory,PBI)测量,分别收集父母近6个月以来对孩子的养育情况并进行评价。该量表从两个维度对父母教养方式进行了探讨,分别是支持/参与维度和敌意/强制维度,每个维度各10题,共20题,每题根据父母某行为发生的频率分为6 个等级,运用李克特计分法分别计分[10]。根据两个维度的总得分判断支持/参与或敌意/强制的程度。比较两个维度的得分情况,若该父母在支持/参与维度得分高于敌意/强制维度,则认为其教养方式以支持/参与为主,是支持/参与型教养方式,相反就是敌意/强制型教养方式。该量表信效度良好[10],在本研究中父母PBI 的Cronbach’α 系数分别为0.808 和0.801,支持/参与维度的Cronbach’α系数分别为0.880和0.883,敌意/强制维度的Cronbach’α系数分别为0.733和0.751。

1.2.5 调查方法 采用问卷调查的方法。调查前对各班级负责老师集中进行培训,详细告知调查内容、问卷回收标准及注意事项等。在儿童监护人签署知情同意书后,由负责的老师向儿童监护人发放问卷,要求在1 周内完成问卷并提交幼儿园统一收回。共发放问卷3 500 份,回收3 383 份(回收率96.7%),剔除信息严重缺失的问卷后,最后纳入3 014 份有效问卷进行分析。该项目经武汉大学医学伦理委员会批准。

1.3 统计学方法

运用EpiData 3.1 建立数据库;采用SPSS 24.0软件对资料进行统计分析。计数资料使用例数、百分比描述;非正态分布的计量资料采用M(P25,P75)表示;单因素分析采用Mann-WhitneyU检验或Kruskal-WallisH检验;Spearman 相关分析、多重线性回归(残差服从正态)用于分析儿童睡眠状况与其视屏时间和父母教养方式之间的关系;采用SPSS PROCESS 程序中的Model 4 模型,分析视屏时间在父母教养方式与儿童睡眠关系中的中介作用,Bootstrap 95%CI不包含0,中介效应显著。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

在3 014 名儿童中,男童1 644 名,占54.5%,女童1 370 名,占45.5%;3岁、4岁和5岁及以上儿童分别占35.5%、34.0%和30.5%;父母文化程度主要为本科及以上,分别占45.7%和43.8%;58.6%为独生子女;绝大部分儿童居住在城市(91.9%),家庭经济条件一般(79.4%)。17.2%的儿童卧室中有电视,睡觉时开灯的占10.9%,见表1。

2.2 CSHQ得分情况

儿童睡眠习惯问卷总分的中位数为47.00(43.00,51.00),异常的儿童有2 395名,占79.5%,在各维度中睡眠阻抗层面检出异常的比例最高,占64.5%,其次是睡眠焦虑(49.1%)、睡眠持续时间(34.5%)和睡眠延迟(19.7%)。儿童年龄、是否独生子女、家庭经济状况、睡觉是否开灯与儿童CSHQ得分差异有关(P<0.05),见表1。

2.3 儿童视屏时间

儿童学习日视屏时间的中位数为1.00(0.50,2.00)h/d,视屏时间“>2 h”的儿童占16.5%。休息日视屏时间的中位数为2.00(1.00,3.00)h/d,“>2 h”者占38.8%。在1周中,儿童视屏时间中位数为1.24(0.60,2.19)h/d,“>2 h”的儿童占27.0%,比较两组不同视屏时间儿童的睡眠状况,发现其CSHQ 得分存在差异(Z=-6.688,P<0.001)。儿童性别、年龄、是否独生子女、双亲文化程度、家庭经济状况和所在地、卧室是否有电视,睡觉是否开灯与儿童视屏时间有关(P<0.05),见表1。

2.4 父母教养方式

父母支持/参与维度得分的中位数分别为36.00(30.00,41.00)和40.00(35.00,45.00),敌意/强制维度得分的中位数分别为17.00(14.00,21.00)和18.00(14.00,22.00),父母教养方式均以支持/参与型为主。比较不同教养方式下儿童的视屏时间和CSHQ得分发现,父亲和母亲教养方式为支持/参与型的儿童其视屏时间和CSHQ 得分均低于敌意/强制型(P<0.05),见表1。

表1 不同特征学龄前儿童的CSHQ得分和视屏时间

2.5 父母教养方式、视屏时间与儿童睡眠状况的相关回归分析

相关分析结果显示,儿童视屏时间与CSHQ 总分呈正相关关系(r=0.111,P<0.01);父母支持/参与维度得分与视屏时间(r=-0.135,r=-0.149;P<0.01)和CSHQ 总分(r=-0.148,r=-0.130;P<0.01)呈负相关关系,父母敌意/强制维度得分与视屏时间(r=0.047,r=0.031;P<0.05)、CSHQ 总分(r=0.131,r=0.181;P<0.01)呈正相关关系。以儿童睡眠状况为因变量,以视屏时间和父母教养方式为自变量,进行多重线性回归分析。结果显示,在控制了年龄,是否独生子女,家庭经济状况,卧室是否有电视、睡觉是否开灯等因素后,儿童睡眠状况与其视屏时间和父母教养方式有关(P<0.01),见表2。

表2 父母教养方式、儿童视屏时间和睡眠状况的线性回归分析

2.6 视屏时间在父母教养方式与儿童睡眠状况关系中的中介作用分析

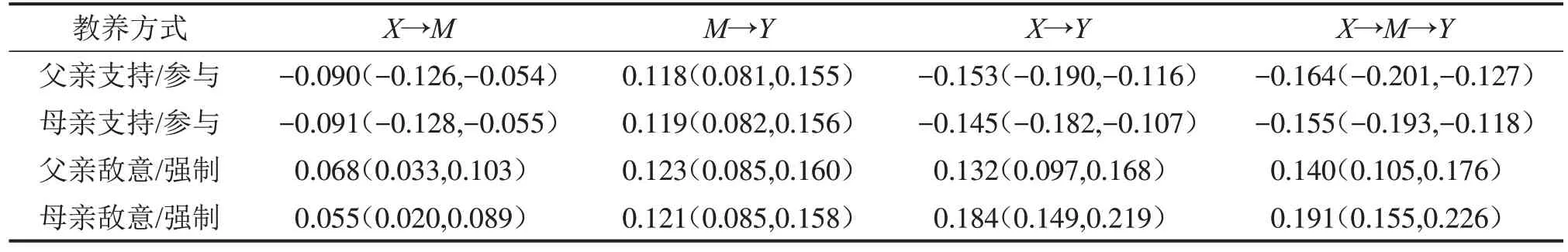

由以上结果,本研究提出假设:儿童的视屏时间可能在父母教养方式与儿童睡眠状况关系中起中介作用,建立假设模型如图1。以教养方式为自变量(X),儿童睡眠状况为因变量(Y),儿童视屏时间为中介变量(M),进行中介效应分析。结果显示,教养方式对儿童睡眠的直接作用显著,且当视屏时间作为中介变量加入时,教养方式对儿童睡眠的影响依然显著,视屏时间在两者之间起部分中介作用(中介效应值的95%CI均不包含0),即父母教养方式既可以直接影响儿童睡眠,也可以通过视屏时间间接影响睡眠,见表3。

图1 儿童视屏时间在父母教养方式与睡眠状况关系中的中介作用

表3 视屏时间在父母教养方式与儿童睡眠状况关系中的中介效应β(95%CI)

3 讨论

研究发现,约30%的学龄前儿童一周中视屏时间超过2 h/d,在周末视屏时间更长,超过2 h的儿童约占40%,与已有的研究结果一致。扬州市的一项调查显示,学龄前儿童平均每天视屏时间为1.68 h,31.8%的儿童1 周平均每天视屏时间>2 h,在周末39.3%的儿童视屏时间超过了2 h[11];在北京市[5]、芜湖市[12]学龄前儿童中的调查也发现视屏时间超标的比例较高,周末情况更严重;印度西部地区的一项研究显示,大多数儿童(87.2%)在3岁就开始使用屏幕,儿童平均视屏时间为(2.7±1.7 h)[13];同样在欧洲,0~8岁儿童使用电子产品的比例提升,且使用设备的时间在两年内增加了两倍[14]。调查还发现学龄前儿童CSHQ 得分异常者占比较高(79.5%),儿童睡眠问题较严重,尤以睡眠阻抗、睡眠焦虑和睡眠持续时间方面的异常比例较高。2012 年,在国内10 个城市开展的学龄前儿童睡眠状况调查发现,88.6%的儿童存在睡眠质量问题[6]。此外,在不同地区开展的研究也报告较高比例的学龄前儿童存在睡眠质量问题(如扬州市46.1%[15];南京市52.1%[16];黄山市89.0%[17])。提示学龄前儿童睡眠状况问题值得关注。

研究结果显示,儿童睡眠状况和父母教养方式密切相关,而视屏时间在其中起部分中介作用。已有研究表明,父母采用积极的教养方式会对儿童睡眠产生积极影响,相反则产生消极影响[18]。同时,教养方式以支持和积极参与为主的父母,对儿童的陪伴、关爱会更多,同儿童一起玩耍做游戏,能有效减少儿童接触电子产品的机会,降低对电子产品的依赖,从而减少视屏暴露。积极的教养方式也可通过提升孩子的幸福感,间接地影响孩子对手机的依赖[19]。教养方式以敌意/强制为主的父母,可能使儿童产生不良情绪、逆反心理等,使亲子间亲密度降低,当儿童缺乏父母的关爱或理解支持时,他们可能会通过其他途径获得安慰与支持,如玩手机、打游戏、看视频等,由此会造成视屏时间增多。本研究也发现,随着视屏时间的增加,CSHQ 得分增加,儿童的睡眠状况越差,与以往研究[20-21]结果一致。关于电子产品影响睡眠的作用机制,已有相关的理论依据,如睡眠时间置换理论、屏幕亮光理论、电磁辐射及唤醒理论[22]。

综上所述,学龄前儿童接触电子产品现象较普遍,暴露于视屏的时间较长;儿童睡眠不良问题较严重,视屏时间长的儿童更可能有较差的睡眠状况。父母教养方式既可以直接影响儿童睡眠状况,也可以通过儿童视屏时间间接影响睡眠状况,教养方式以支持/参与为主的儿童视屏时间减少,睡眠状况较好,而以敌意/强制教养方式为主的儿童视屏时间增加,睡眠状况较差。建议制定针对年幼儿童的电子产品使用指南,引导儿童合理使用电子产品;同时,积极宣传普及相关知识,做好健康教育工作,促进儿童带养人采取积极的教养方式。

本研究存在一定的局限性,视屏对睡眠的影响,除视屏时长外,还可能与使用的时间点有关,本研究未收集儿童睡前使用电子产品等情况;儿童的睡眠状况、视屏时间等均通过父母报告,可能存在报告偏倚;中介效应分析虽验证了研究假设,但因基于横断面研究数据所得,其结果仅为未来开展纵向研究进一步验证三者间的关系提供线索。