国内外自杀预防研究的进展与思考*

费立鹏

(上海交通大学上海市精神卫生中心 危机干预研究室,上海 201108)

自杀是指个体蓄意或自愿采取各种手段结束自己生命的行为。在全世界范围内,自杀已成为十分严峻的公共卫生问题。自杀行为的发生是复杂的内外部因素共同作用的结果。如何提供综合性的自杀干预措施,这不仅仅是精神卫生工作者的重要课题,更需要卫生保健提供者、个人和家庭成员、治疗服务机构和社区之间的协调与合作。

1 全球自杀率

2014年,世界卫生组织(World Health Organization,WHO)发布《Preventing suicide:a global imperative》报告,首次聚焦全球自杀问题。该报告显示,2012 年全球大约有804 000 人死于自杀;在高收入国家中,有全面性自杀登记系统国家的自杀人数占该地区自杀人数比例为95.3%,而低收入国家仅占7.9%;中低收入国家自杀人数占全球自杀人数的75.5%,高收入国家占24.5%[1]。中、低收入国家自杀死亡人数远远多于高收入国家。然而,中、低收入国家关于自杀数据的质量和全面性与高收入国家有着很大的差距。2012年,高收入国家年龄调整的自杀率为12.7/10万,其中男19.9/10万,女5.7/10万,男女性别比3.52∶1。中、低收入国家年龄调整的自杀率为11.2/10万,其中男13.7/10万,女8.7/10万,男女性别比1.57∶1[1]。

2 中国自杀率与全球其他国家对比

2012年,中国男性和女性的年龄标准化自杀率(7.82/10万)低于全球和西太平洋地区,男性的年龄标准化自杀率低于全球和西太平洋地区水平,女性的年龄标准化自杀率高于全球和西太平洋地区水平[1],见表1。2012 年,全球38%的自杀者年龄均在50 岁以上,在中国,69%的自杀者年龄均在50 岁以上,明显高于其他国家。全球年龄在70岁以上的自杀率为30.37/10 万,自杀死因排名第30 位,中国70 岁以上的自杀率为51.5/10 万,自杀死因排名第15 位[1];中国人口占全球人口的19.6%,中国自杀死亡者占全球自杀死亡者的15%;同时,中国人口占西太平洋区域人口的75.1%,自杀死亡者占该区域的自杀死亡者的66.2%;占西太平洋区域中、低收入国家人口的84.6%,自杀死亡者占该区域的自杀死亡者的92.9%。

表1 2012年全球、西太平洋地区和中国按性别及年龄分组的自杀特征

2000—2012年全球年龄标化自杀率下降26.3%,高收入国家下降14.3%,中、低收入国家下降29.7%,西太平洋地区的中、低收入国家(其中中国自杀死亡者占93%)下降57.7%,中国下降59.6%[1]。中国自杀率的下降幅度大于全球自杀率下降的幅度。1990—2019 年全球不同收入区域的自杀人数所占的百分比(但以下主要描述的实际上是不同性别自杀率变化情况):1990 年,全球自杀率为13.8/10 万,2019年降至9.8/10万;男性的总体自杀率从16.6/10万降至13.5/10 万,女性从11.0/10 万降至6.1/10 万。女性自杀率的下降幅度大于男性(4.91/10 万vs.3.09/10 万),特别是在中、高收入地区(8.12/10 万∶4.37/10 万)[2]。2016 年中国和印度的自杀死亡人数占全球自杀死亡人数的44.2%。1990—2016 年,中国的年龄标准化自杀死亡率大幅下降(64.1%),而印度的年龄标准化死亡率下降了15.2%[3]。中国自杀率的下降对全球自杀率的降低起到非常关键的作用。

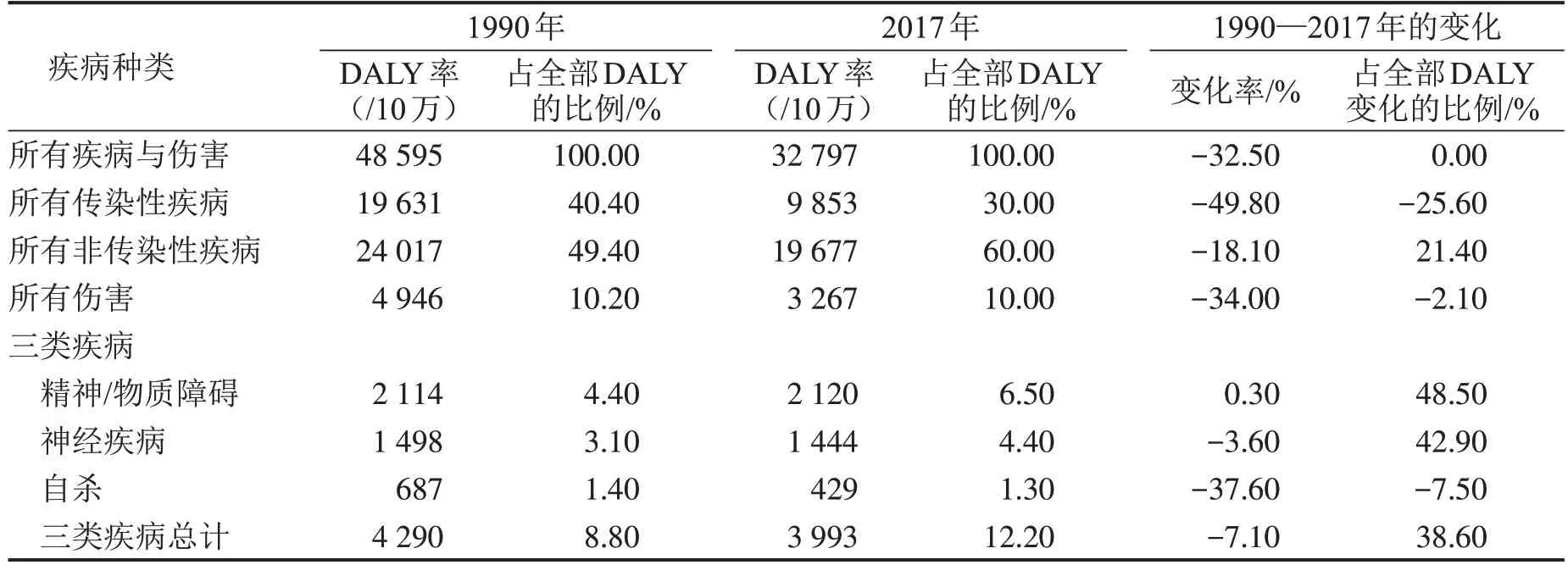

2017年,自杀的年龄标化伤残调整寿命年(Disability adjusted life year,DALY)率为429/10万(占所有疾病与伤害DALY 的1.3%),1990—2017 年自杀的DALY 丢失率下降了37.6%,精神/物质障碍的DALY丢失率上升了48.5%[4]。

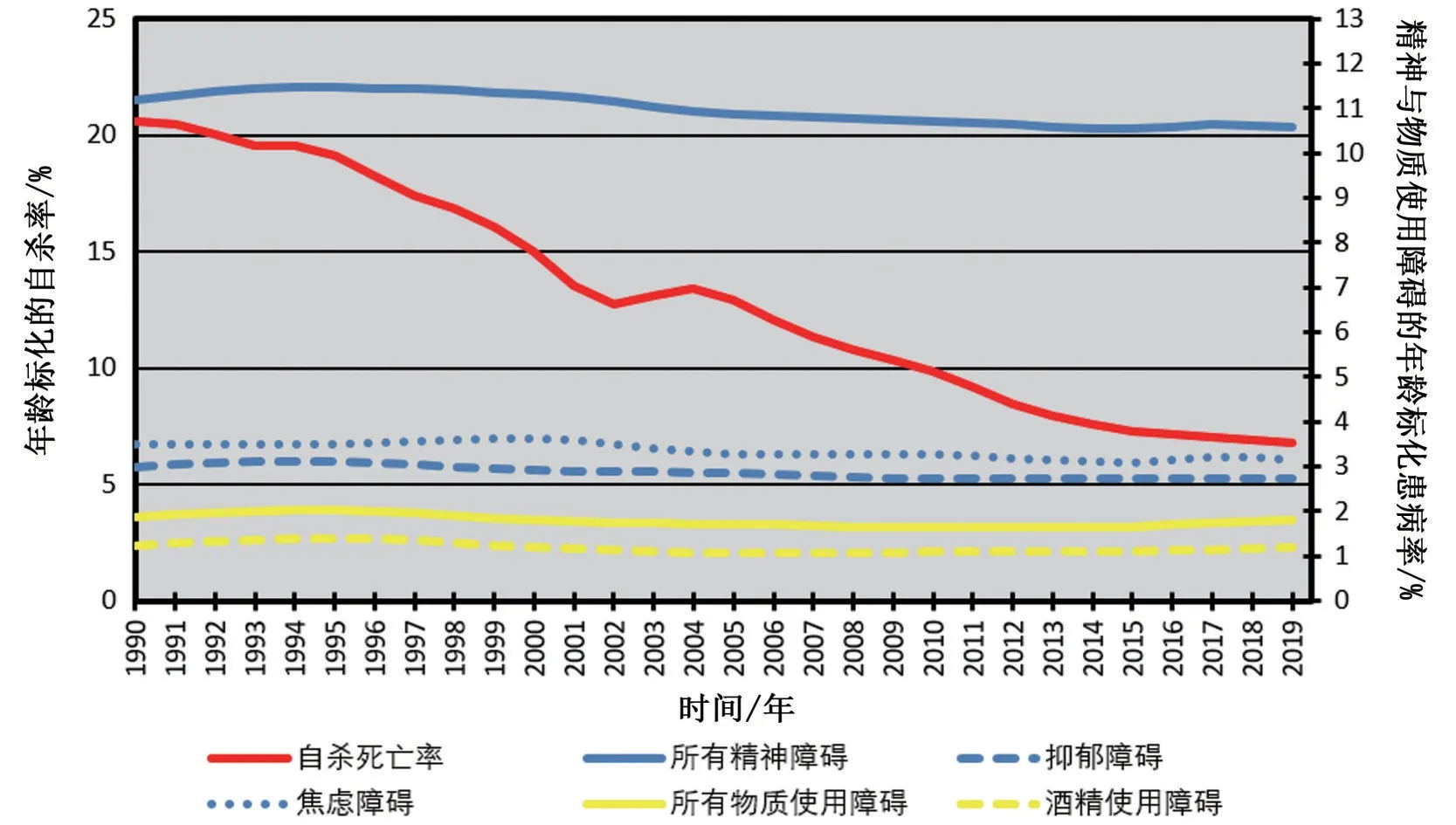

1990—2019 年中国女性和男性年龄标准化的自杀死亡率明显下降,而精神与物质使用障碍患病率变化不明显。在中国,精神疾病患病率的下降或有效治疗率的提升对全国自杀率的急剧下降的贡献较小(数据来源https://vizhub.healthdata.org/gbdresults/),见图1。

表2 1990年与2017年全球每10万人中不同病种年龄标化的DALY丢失的变化情况

图1 1990—2019年中国女性和男性年龄标准化的自杀死亡率及精神与物质使用障碍患病率

1990年中国城镇人口占25.0%,2015年为55.6%[5],中国城镇化发展迅速,农村以种地为生的人口减少。1990—2005 年,在所有的自杀方式中,全球使用农药进行自杀的人数占30%,西太平洋地区占62%;2006—2015 年,全球使用农药进行自杀的人数占13.7%,西太平洋地区(中国占全地区自杀死亡人数的93%)占48.3%[6-7],服用农药仍然是中国地区最主要的自杀方式。

来自中、低收入国家的数据正在挑战关于自杀的传统观点:快速城市化并没有显著导致自杀率升高;男性自杀比例高(男女比例3:1)的现象并未见于中国和印度;精神疾病并非自杀行为的必要条件;低自杀意图并不与自杀行为更轻的致死性相关;危险及保护因子(如离婚和宗教隶属)的心理学“效价”与环境及时间相关;特殊创伤性的生活事件(如儿童期虐待)增加自杀行为的风险低于各种生活事件的累积压力;慢性应激和急性应激是两种独立的自杀危险因素,其机制可能不同;服用农药是常见的自杀手段之一。

3 国内外自杀干预和预防工作

3.1 政策支持

WHO 消除精神卫生缺口行动计划(mhGAP)[8]有优先权的疾病:抑郁、自杀预防、精神疾病等。建议的干预措施包括:询问患者自我伤害的想法、计划或行为;移除个体自我伤害的工具;向有自我伤害想法、计划或行为的个体提供急诊联系方式;使用问题解决方法进行心理咨询;提供社会支持;住院治疗;限制自杀工具可及性;降低酒的可及性;引导媒体报道自杀事件的方式。此外,根据传统自杀干预的模型需对自杀未遂者进行后续关注。《中华人民共和国精神卫生法》[9]第三十条规定:精神障碍的住院治疗实行自愿原则。诊断结论、病情评估表明,就诊者为严重精神障碍患者并有已经发生伤害自身的行为,或者有伤害自身的危险情形的,应当对其实施住院治疗;第三十一条提到精神障碍患者有本法第三十条第二款第一项情形的,经其监护人同意,医疗机构应当对患者实施住院治疗。2004年9 月20 日国务院办公厅下发的《关于进一步加强精神卫生工作指导意见》[10]的通知中提出如下观点:精神卫生已成为重大的公共卫生问题和突出的社会问题,儿童和青少年心理行为问题、老年性痴呆和抑郁、药品滥用、自杀和重大灾害后受灾人群心理危机等方面的问题也日益突出,干预的重点手段包括确定灾害后精神卫生干预的重点人群、提供电话咨询、门诊治疗和各种危机干预服务。《全国精神卫生工作规划(2015—2020年)》[11]指出:开展抑郁症等常见精神障碍防治,每个省(区、市)至少开通1条心理援助热线电话,100%的省(区、市)、70%的市建立心理危机干预队伍;发生突发事件时能根据需要及时、科学开展心理援助工作。笔者认为,全国精神卫生工作规划应该有一个长期目标:在中国任何地方的任何人,在一天中的任何时间都可以通过拨打同一个危机干预热线获得高质量的心理评估和心理危机支持。

3.2 自杀干预的模型

传统自杀干预的模型[12]认为,自杀意念由应激性生活事件或情绪或其它精神障碍引起,并受到自杀行为的影响因素如冲动、无助感和悲观、能够接触致死方法、模仿的影响,最终导致自杀行为,如图2 所示。预防干预措施包括:教育与增强意识的项目;筛查高危个体;药物治疗如抗抑郁药物,包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂、抗精神病药物;心理治疗如酒精依赖项目、认知行为治疗;对自杀未遂者的后续关注;限制致死方法的可及性;对自杀报道的媒体报道指南。

图2 传统的自杀预防模型

1965—1999 年俄罗斯酒精使用与自杀率的研究显示,反酒精运动期间自杀率下降[13];一项研究对1970—2007 年欧盟26 个国家就业率与死亡率之间的关系进行分析发现,65岁以下的人群中失业率每增加1%,自杀率增高0.79%,失业率高于3%时,其对自杀的效应更明显[14]。65 岁以下的人群中失业率增高3%以上时,自杀率增高4.45%,该效应在30~44岁男性和15~44岁女性中更加明显。这些研究结果都说明了社会和个人因素对自杀率的影响。不同的环境与个体的危险和保护因素以及参与自杀预防工作的个人及机构的相对重要性,随着地理位置、种族和人口群体的不同而有很大差异;此外,这些因素都是动态变化的,不能灵活适应这些差异和时间变化的自杀干预工作,是不可能对降低社区水平上的自杀率产生长期影响的。因此,我们需要一个动态性的多因素自杀干预与预防模型,如图3 所示。

图3 动态性的多因素自杀干预与预防模型

3.3 社区干预

筛查高危群体并进行不同的干预措施的效果仍然值得进一步的验证。学校心理危机意识项目、守门人项目(QPR)、电话热线服务等干预方法难以评估其干预效果。SUPRE-MISS、telehelp-telecheck等短程干预似乎在降低自杀发生率方面有中等程度的效果。在中国等5个国家进行的随机对照试验结果显示:简短干预与接触组中自杀死亡人数显著少于常规治疗组(0.2%vs.2.2%)[15]。德国一项研究中,早期识别抑郁症患者并提高其救治率的社区综合行动方案,以纽伦堡作为干预区域,维尔茨堡作为对照区域,结果显示2003年纽伦堡自杀事件数比2000 年下降32.2%,而对照区域自杀事件数下降5.5%[16]。美国全空军预防自杀计划也有效地降低了自杀率[17]。控制自杀工具方便获得的方法(如英国限制扑热息痛包装片数[18]、汽车尾气控制、大桥安装安全网以及国内加强农药管理措施)的效果有待进一步的研究评估。媒体中介干预可能会降低模仿自杀(如维也纳地铁自杀[19])。

3.4 限制自杀工具的使用

WHO 2016 年、2019 年发布两项报告均聚焦农药在自杀预防工作中的作用[20-21]。常见用于服毒自杀的农药(除草剂、灭鼠剂和熏蒸剂、杀虫剂)的估计病死率(即服毒后死亡的比例)中,占比较高的有百草枯、磷化铝。

比较中国不同自杀方式的急救失败率可发现,服农药或者鼠药抢救失败的比例较高,在自杀死亡人数中服农药或者鼠药急救失败的比例高达62%[22]。有研究显示,斯里兰卡自杀率1880—1960年变化不大,1960 年增加使用农药肥料后自杀率上升,2008—2011年禁用百草枯、乐果和倍硫磷后自杀率明显下降[23]。一项在亚洲农村地区开展分户农药上锁储藏的社区集群随机试验研究发现,给农药上锁并不能降低自杀死亡率[24]。一项斯里兰卡的研究显示,尽管改善农药的储藏方法在社区中的接受程度很高[25],但对于预防服农药自杀来说,并不是一种非常有效的干预方法。只有在农药生产的源头中禁止生产最高毒性农药对于减少服农药自杀的死亡数是有效的。全球公共卫生的力量应该集中在这种方式上,以尽快减少全球服农药自杀死亡的人数。根据服用农药自杀的特征,有以下干预措施:禁止生产毒性最强的化合物;对农村基层卫生服务者提供有关救治农药服毒培训和增加相关药物和设备的可及性;用其他的(不需要个人主动参加的)措施以降低在家庭中农药的可及性。

4 自杀预防工作的展望

少数干预措施被证明有效,但是并未被大规模采用、未持续使用或仅仅对所有自杀者中很小一部分有效,因而对各国自杀率没有持续性的影响。既往与现有的预防自杀工作并未触及自杀问题的核心,仅仅在其边缘试探。目前的挑战是要确定现在能够做些什么来改变这一轨迹,以确保20年后的下一代自杀研究者不再试图解决这个问题。

4.1 中、低收入国家干预面临的难题

中、低收入国家自杀干预倡导者面临的难题主要有以下几点:(1)精神卫生服务可及性(尤其在农村地区)以及社区居民对使用精神卫生服务的误解;(2)目前尚缺乏不同干预方法在国情相似的国家中使用的有效性研究,高收入国家的干预措施是否能符合我国实际情况;(3)如何提高自杀及自杀未遂预防工作的监管质量;(4)考虑到自杀意图水平与自杀死亡率之间的脱节,如何正确识别“高危”个体;(5)针对普通预防、选择性预防与指向性预防措施,如何平衡资源分配?(6)在自杀预防中,限制自杀手段的措施的权重如何界定?如何组织及运用人力、财力及其他资源预防自杀?对于中国及其他中、低收入国家来说,现有的以个体为中心的精神卫生干预措施占用80%有限的预防自杀资源是错误的。我们需要用公共卫生的力量对自杀问题进行监测和预防。此外,我们还需要数据驱动的动态性自杀模型。现有的自杀模型并没有捕捉到自杀这一现象的动态性质并且太过于关注个人的因素。这导致了将大部分自杀预防工作放在了基于个人的干预。在缺乏社区特定、即时、高质量的关于自杀率、人口学特征和致死或非致死自杀方法数据的情况下,不能将预防工作集中在重要的亚群,不能检验现有干预措施的有效性,不能根据自杀行为随时间变化修正干预措施。

4.2 解决自杀预防工作的途径

动态性的多因素自杀干预与预防模型除了考虑个人所处的小环境、个人特点外,还要考虑国家与世界因素、社会的大环境。全球化、技术创新和促进即时信息交换平台的涌现,共同加速重大社会变革的发生,这使得国家、社会和个人更加难以适应。自杀预防工作需要更多地将重心放到加强各个社区成员的心理适应性和促进更广泛的社会支持网络,以减少这些变革带来的潜在的负性心理影响。我们需要调整现阶段关注寻找和治疗高危个体的自杀干预措施,包括更多社区层面的自杀预防措施,使其在自杀行为的因果路径中更早地发挥作用。需要我们发展完善方法去加强社区与家庭的和睦关系,提高个人社交能力和适应力,解决社区特定的危险因素(如酒精/物质滥用、人际暴力、经济和社会不平等、精神健康和其它社会服务可及性与使用、自杀方法可及性等)。开展积极社会工程,如增强儿童、青少年心理素质。教授儿童和青少年掌握不同程度的心理功能和复原力。虽然积极社会工程复杂、耗时、需要有针对性并且很难评估效果,但是它们带来的益处不仅仅是局限在减少自杀,也会减少毒品滥用、暴力、犯罪行为和常见精神疾病。现阶段主要参与自杀预防工作的是精神卫生工作人员,但仅依靠他们并不能足以完成这项工作,还需要招募其他类型的专家来共同承担自杀预防工作(社会科学家、政策专家、教育家、经济学家等),完成这个工程需要社会全员的支持和参与。

5 推动中国自杀预防工作的建议

医疗系统应该重视预防自杀的措施,WHO 建议医疗系统应该重视预防自杀的措施[26]:建立地方和全国综合医院自杀未遂登记系统;对在综合医院急诊室抢救的自杀未遂者提供心理评估和社会支持。通过普及宣传和针对性的培训,增强全民心理健康素质、个体适应力和社会和睦,促进公众对自杀预防工作的了解和全面支持。建立跨学科的权威中心以协调自杀预防工作,培训相关人员并深入研究自杀预防科学。需要经过测试的预防自杀措施,如评估不同方法限制农药的获取,评估扩大高危人群社会支持网络的不同措施,提高初级保健机构处理自杀未遂者临床并发症的能力等。

1996 年联合国建议各国政府制定国家和区域性的自杀预防战略和计划[27],WHO 在2014 年《Preventing suicide:a global imperative》报告[1]中再次强调了这一问题。中国在过去的20 多年并没有根据这些建议制定相关的战略或计划。针对中国目前的现状,笔者提议的中国地方性和国家性自杀预防计划如下:(1)增强全民心理健康素质、个体适应力和促进社会和睦;(2)促进公众对自杀预防工作的了解和全面支持;(3)降低不同自杀工具的可及性和致死性,尤其是农药;(4)控制酒精、药物和毒品的滥用;(5)促进社区识别自杀高危人群的措施并加强其社会支持网络;(6)提升精神卫生和物质滥用治疗的可及性、质量和使用率,并促进相应的预防活动;(7)发展针对有自杀风险但没有精神障碍个体创新的干预措施;(8)建立跨学科的权威中心以协调自杀预防工作、培训相关人员并深入研究自杀预防科学;(9)增强和拓展医疗卫生系统对自杀和自杀未遂的监测;(10)为自杀研究和相关的服务寻求持续的资金来源。