刺络拔罐联合局部振动法治疗脑卒中后上肢痉挛的临床疗效观察

程志清 陈 妙 夏小云 陈文煜 潘蓉蓉 支英豪

浙江中医药大学附属温州中医院康复科,浙江温州 325000

目前全球范围内,每10 万人中有76~119 人发生脑卒中,其中约80%的脑卒中患者需要接受上肢功能治疗,而肌痉挛是影响上肢功能最常见的并发症。研究发现,脑卒中患者的肢体痉挛发生率为19%~38%。如果患者肌张力增高长期得不到改善,最终会导致不可逆的终身残疾。近年来,临床治疗发现,刺络拔罐和局部振动治疗作为安全、经济的治疗手段对卒中后上肢痉挛均有不错的疗效,但刺络拔罐治疗脑卒中后上肢痉挛的研究目前鲜少报道,刺络拔罐联合局部振动法治疗卒中后肌痉挛暂无系统研究报道。因此,本研究基于以上背景对刺络拔罐法联合局部振动法治疗脑卒中后上肢痉挛的疗效进行观察,以期为临床康复提供安全、有效、经济的可行方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料

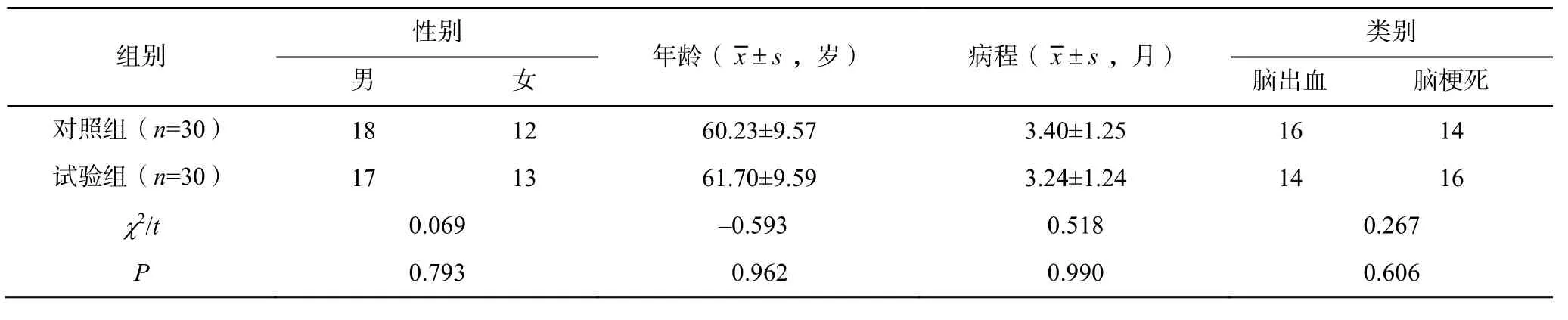

选取2020 年6 月至2021 年12 月浙江中医药大学附属温州市中医院康复科收治的单侧脑卒中后上肢痉挛患者60 例,按数表法随机分为对照组(局部振动治疗组)与试验组(刺络拔罐联合局部振动治疗组),每组各30 例。纳入标准:①经头颅CT 或MRI 检查,确诊为单侧脑卒中;②年龄18~75 岁;③病程1~6 个月;④无重要脏器衰竭;⑤无意识障碍,可配合查体、康复治疗训练者;⑥改良Ashworth量表评定(modified Ashworth scale,MAS)分级,患侧上肢肌张力为1~3 级者。⑦签署知情同意书。排除标准:①脑卒中后神志不清及脑卒中后器质性精神障碍者;②伴有严重高血压或重症糖尿病、重症肺部感染、冠心病等其他器质性病变患者;③失语症、失用症、偏盲者;④既往有上肢明显残损或残疾者;⑤ 6 个月内使用过抗痉挛药物,或注射过肉毒毒素及手术等抗痉挛治疗者。两组患者在性别、年龄、病程及卒中性质等一般资料方面,差异无统计学意义(>0.05),具有可比性,见表1。本研究经浙江中医药大学附属温州市中医院伦理委员会批准(伦理审批号:WTCM-KT-2020054)。

表1 两组脑卒中后上肢痉挛患者一般资料比较

1.2 诊断标准

脑卒中诊断标准参考《中国脑血管病防治指南》。确定单侧脑卒中恢复期(脑卒中后1~6 个月内)的上肢痉挛患者为研究对象。

1.3 方法

1.3.1 标准治疗方案 所有入组患者均接受常规内科治疗,同时接受包括肢体主动及被动训练、上下肢功能训练,步态训练等综合康复训练。

1.3.2 刺络拔罐治疗 ①取穴:选取患者患侧上肢肱二头肌肌腹中心,以及患侧前臂屈肌群中触诊最硬处(病理点)。②操作:以上述针刺点为中心进行常规消毒,待表面干燥后,予一次性采血针均匀刺3~5 下(2~4mm 深度),带无菌手套轻挤针孔周围,助瘀血排出,然后使用消毒过的中等抽气罐拔吸,出血量达2ml 后立即取下气罐(注意随时观察皮肤情况)。每周治疗3 次,连续治疗4 周。

1.3.3 局部振动疗法 患者取坐位或仰卧位,保持患侧上肢呈伸展状态,局部振动器选用深层肌肉振动仪(beoka-DMS mini-QL/DMS.K6-A)按摩头放置于患侧胸小肌、肱二头肌肌腹、桡侧腕屈肌等屈肌肌肉紧张处,在半径3cm 内移动,振动频率55Hz,振幅10mm,治疗20min,每周5 次,连续治疗4 周。

1.4 观察指标

分别于治疗前、治疗结束后1 天内,由同一名医生评价相关指标。①MAS 评定:分0 级、1 级、1+级、2 级、3 级和4 级,等级越高,代表肢体痉挛程度越严重。②疗效标准:结合MAS 分级评定患者疗效。治疗前后无任何肌张力变化,提示无效;肌张力下降1 级,提示有效;肌张力下降≥2 级,但未达到0 级,提示显效;肌张力降为0 级,提示痊愈。总有效率=(痊愈+有效+显效)例数/总例数×100%。③上肢功能Fugl-Meyer(Fugl-Meyer assessment,FMA)评分:总分100 分,其中上肢运动功能66 分(包含反射,屈肌、屈肌协调运动等9 部分),其评分与肢体运动功能成正比。④表面肌电图:表面肌电分析反馈仪购自绍兴市联合医疗器械有限公司。检测方法:患者仰卧位,电极片分别放置于患侧肱二头肌肌腹(两电极间距为2cm,沿肌纤维走行)及肱三头肌(肩峰与肘关节中心,上臂中心旁开2cm,两电极间距2cm,沿肌纤维走行),参考电极贴于无肌肉附着的骨性标志处,做匀速被动牵伸运动,分别记录3 次肱二头肌和肱三头肌的积分肌电值(integrated electromyogram,iEMG)取平均值;每次测量之间休息10s。

1.5 统计学方法

2 结果

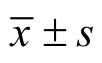

2.1 MAS 分级比较

治疗前,两组患者的MAS 分级比较,差异无统计学意义(>0.05)。治疗后,两组患者的MAS 分级均较治疗前显著下降,差异有统计学意义(<0.05);试验组MAS 分级较对照组下降更明显,但两治疗组之间差异无统计学意义(>0.05)。研究提示,两治疗组均能显著下降MAS 分级,试验组较对照组下降趋势更优,差异无统计学意义(>0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后MAS 分级比较

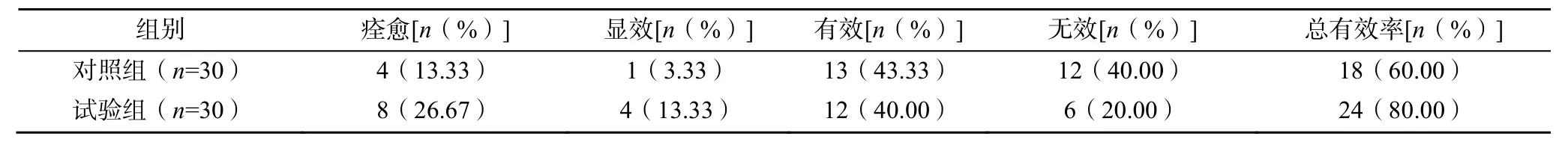

2.2 临床疗效比较

治疗后,对照组的治疗的总有效率为60%,试验组的总有效率为80%,试验组的疗效显著高于对照组,差异有统计学意义(=-2.092,=0.036),见表3。

表3 两组治疗前后临床疗效评价

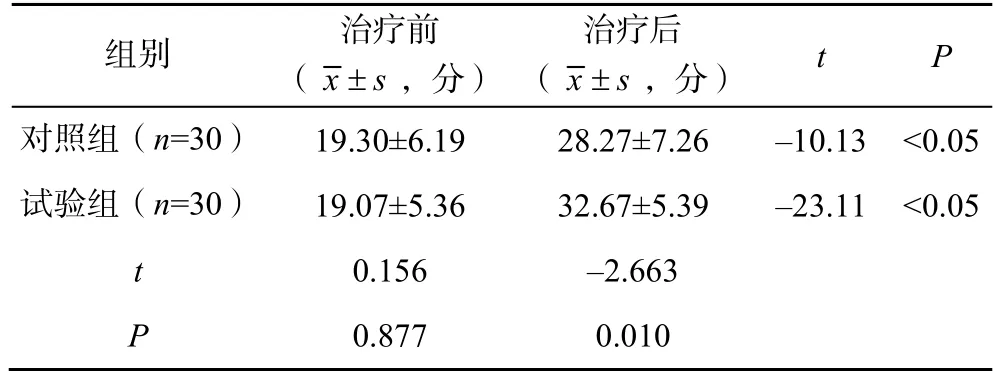

2.3 上肢功能FMA 比较

治疗前,两组患者的FMA 评分比较,差异无统计学意义(>0.05),具有可比性;治疗4 周后,两治疗组上肢功能FMA 评分较治疗前均有显著提高,差异有统计学意义(<0.05),同时试验组上肢功能FMA 评分较对照组提高更显著,差异有统计学意义(<0.05)。治疗后两组均能有效改善上肢运动功能,以试验组改善更佳,见表4。

表4 两组患者治疗前后上肢功能FMA 比较

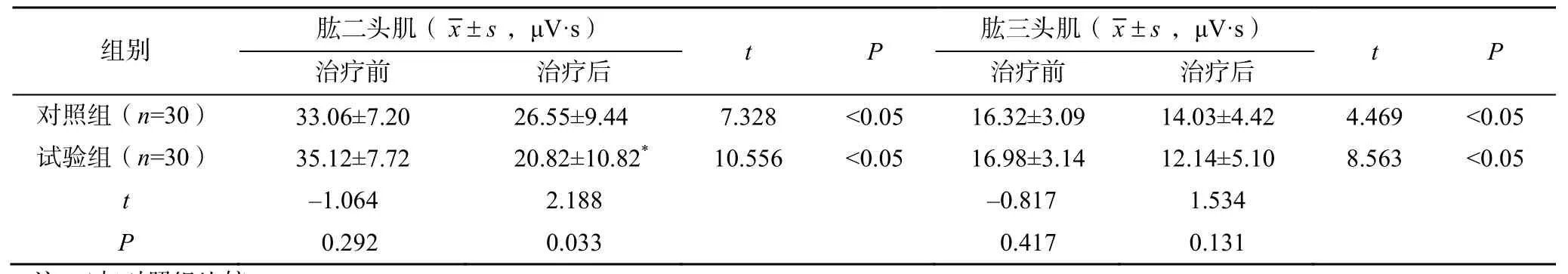

2.4 表面肌电信号比较

治疗前,两组患者的肱二头肌、肱三头肌iEMG值比较,差异均无统计学意义(>0.05)。治疗后,两组的肱二头肌、肱三头肌iEMG 均较治疗前下降,差异有统计学意义(<0.05);试验组患者的肱二头肌iEMG 较对照组显著下降,差异有统计学意义(<0.05);试验组肱三头肌iEMG 较对照组仅有下降趋势,差异无统计学意义(>0.05),见表5。

表5 两组治疗前后肱二头肌、肱三头肌iEMG 值比较

3 讨论

痉挛目前最常用的定义是1980 年提出的,痉挛作为上运动神经元综合征的组成部分,是以速度依赖的紧张性牵张反射(肌肉张力),伴随拉伸反射过度兴奋导致的腱反射亢进为表现的一种运动障碍。上肢痉挛作为中风后的常见并发症,对患者的生活质量产生极大影响。

明·王纶《明医杂著·问答》:“左手臂挛缩,不能伸举,手指拳缩,肩背重坠,有似筋牵引作痛……呵欠便牵动手足之病”。可见很早之前,中医学就对肢体痉挛状态有详细描述。同时早在《内经》时期,就有肢体痉挛的病机、治则等有相关研究,《灵枢·邪客》曾道:“邪气恶血,固不得住留,住留则伤筋络骨节,机关不得屈伸,故拘挛也”。说明肢体痉挛可能与瘀血阻滞有关。《素问·调经论》岐伯曾曰:“病在血,调之络”,《素问·血气形志》云:“凡治病必先去其血”,《素问·三部九候论》王冰注:“结,谓血结于络中也,血去则经遂通矣”。提示通过络脉入手,排除瘀血对治病有效。因此,祛除瘀血、活血通络可以作为治疗脑卒中后肢体痉挛的主要治疗原则。刺络拔罐放血法就是通过病理点刺络拔罐的手段,排出络脉中的瘀血,使瘀阻的血脉得以通畅,从而达到活血疏络、濡养筋脉,使痉挛得到改善的效果。

从1960 年开始,振动疗法在治疗肌痉挛方面的作用开始被广泛研究,目前的振动疗法主要分为两大类,包括整体(全身)振动疗法及局部振动疗法。振动疗法改善肌痉挛的作用,可能包含以下机制:包括在皮质和脊髓水平提高皮质脊髓兴奋性,调节牵张反射,激活本体感觉系统及直接作用于患者肌肉改变肌肉生物力学等。近年多项研究证明,局部振动疗法可有效降低卒中患者的肌痉挛。同时局部振动因作用位置局部,不良反应小,安全性高,对患者姿势控制要求低,具有操作简易及便携等性能,因此临床上具有较高依从性。

本研究发现,两组患者的MAS 分级、肱二头肌iEMG 及肱三头肌iEMG 较治疗前均有下降,差异有统计学意义(<0.05),上肢功能FMA 评分较治疗前显著提高,提示两治疗组对肌张力下降及上肢功能的提高都有不错疗效。同时,试验组在临床疗效、上肢功能FMA 评分及肱二头肌iEMG 改善较对照组更显著,提示在局部振动治疗基础上联合刺络拔罐治疗对降肌张力及改善上肢功能更有优势。MAS 作为目前较常用的检测痉挛程度的量表,具有容易掌握、操作简单快速等优点,亦存在一定主观性和“天花板效应”,因此本研究在此基础上联合了表面肌电图对患者的痉挛程度进行定量分析。iEMG 为单位时间内参与活动的运动单位的放电总量,研究发现iEMG 与肌肉痉挛程度具有相关性,可有效评价肌肉痉挛程度。本研究提示两组的肱二头肌iEMG 较治疗前显著下降,肱三头肌iEMG 较治疗前稍下降,但差异有统计学意义,同时试验组肱二头肌iEMG 下降较对照组下降更显著,两治疗组治疗后的肱三头肌iEMG 差异无统计学意义,提示局部振动法及刺络拔罐联合局部振动疗法主要作用于屈肌肱二头肌,同时因为屈肌肱二头肌、伸肌肱三头肌iEMG 趋向平衡,使肌痉挛得到缓解。

本研究结果提示,刺络拔罐作为简便、安全、经济的治疗方法与局部振动法相结合,对脑卒中后上肢痉挛患者有不错疗效,能有效降低患侧上肢肌张力,同时改善上肢运动功能。本研究尚存在不足之处,目前仅为单中心、小样本的临床疗效观察,结果可能存在偏倚,同时缺乏出院随访和远期疗效评价,有待于进一步开展多中心、大样本临床疗效观察,配合出院随访,进一步验证刺络拔罐联合局部振动法对脑卒中后上肢痉挛治疗中的价值。