矛盾性健康信息的概念、分布及原因分析

代 童 杜 建

(1.北京协和医学院(清华大学医学部),北京,100005; 2.北京大学健康医疗大数据国家研究院,北京,100191)

1 背景与定义

近年来,搜索引擎和社交媒体等新媒体途径的快速发展为大众获取健康相关知识提供了丰富来源,尤其是在全球疫情大流行期间,围绕特定疾病的信息量和关注度呈爆发式增长,但其中不乏逻辑上冲突的观点乃至网络谣言[1],期刊论文、专家共识等正式文件中也出现前后不一的主张。目前围绕矛盾性健康信息已经开展了一系列实证性研究,但仍缺少能全面、系统性分析其各个维度的逻辑框架。流行病学是揭示疾病的分布特征和决定因素的科学,即研究某疾病在不同时间、地区、人群中发病率、死亡率等的差异,进一步寻找影响其发生和流行的因素[2]。类似地,如果将短时间内大规模出现的矛盾性健康信息看作一种流行病,则可以从医学角度深入地解释矛盾性健康信息的定义、分布及成因,继而为信息流行病学(Infodemiology)研究提供新的角度。

1.1 矛盾性健康信息

社交媒体和医学文献中的矛盾性健康信息,也被描述为“矛盾知识主张”“医疗逆转(Medical Reversal)”等,被多项研究证实并非个例或偶然。1997年,意大利学者Impicciatore等[3]检索了41个与儿童发热的家庭管理相关网站发现,只有4个严格遵循了指南中的建议,指出互联网上的医疗信息并不总是可靠的;2005年,Ioannidis[4]指出1990年至2003年间发表的、被引用超过1000次的6个非随机和39个随机研究中,分别有5个和9个研究的结论被后续有更大样本量、更严谨对照设计的研究证实存在效果夸大或矛盾;而Prasad等[5]统计2009年发表在主要临床期刊的35项对医疗标准、指南或实践进行重复验证的试验研究发现,有16个得出的证据与此前相冲突,进一步证实矛盾性健康信息相当普遍。

矛盾性健康信息可定义为两个或多个在逻辑上不能同时成立的医学主张[6]。例如,国际癌症研究机构(IARC)乳腺癌筛查指南推荐女性乳房X线筛查的起始年龄为50岁[7],而英国乳腺癌年龄试验(UK Age Trial)指出应将群体筛查年龄提前到40岁[8],但开始筛查的年龄只能有一个,因此这两个医学主张就是矛盾的。基于逻辑冲突的思路,可以实现人工识别矛盾向自动发现矛盾的转变,比如Rosemblat等[9]在2018年的论文中基于自然语言处理(NLP)方法,将非结构化的科学文本转化为结构化的“实体-关系-实体”主谓宾三元组,当不同三元组中主宾相同(如同一种药物和同一类疾病)、谓语相反(如causes和treats)时,就判定这些医学主张在逻辑上是矛盾的。

民众长期暴露于矛盾性健康信息,对精神和行为都会产生不利影响。一方面,在互联网搜索健康信息时发现矛盾会妨碍用户对该健康话题下知识概念的理解,使用户的健康信念下降、困惑感与面临的不确定性上升[10];同时,新冠疫情期间网络谣言的传播使抑郁症和焦虑症的患病率增加,更多民众开始接触酒精、药物、赌博,成为社会的潜在不安定因素[11]。另一方面,无知、偏信最终可以导致伤害身体的行为,例如美国毒物控制中心协会(AAPCC)数据显示,由于民众听信了服用或注射消毒剂可以杀灭新冠病毒的谣言,2020年4月美国家用消毒剂意外中毒事件同比增加121%[12]。

矛盾性健康信息的产生和传播还会导致无效治疗的发生,加剧患者和社会的经济负担,产生持久且难以消除的影响。2007年,Tatsioni等[13]发表于JAMA的研究显示,即使已经出现了与原始流行病学结果相矛盾的随机对照试验,后续研究在涉及到这类问题时仍在持续支持性引用该流行病学的研究结论,需要经历较长一段时期才能接受临床对照试验的结论。因此,研究矛盾性健康信息的分布及成因对于消除低价值医学实践具有重要意义。

1.2 信息流行病学

在COVID-19疫情之前,信息流行病学旨在研究电子媒介中健康信息的分布情况和决定因素。2002年,加拿大多伦多大学的Eysenbach[14]首次提出了信息流行病学这一名词,并将其定义为对健康信息,尤其是错误信息(misinformation)和虚假信息(disinformation)的流行病学研究,2009年他又指出,信息流行病学是关于信息在互联网等电子媒介或人群中的分布规律和决定因素的科学,其最终目的是影响公共卫生和公共政策[15]。开展研究较多的方向是疾病的互联网信息搜索趋势,典型的项目包括Google分析用户搜索行为来预测流感[16]以及中国疾病预防控制中心(CDC)与百度“大数据引擎”合作开发疾病预测系统[17]。

2020年,在新冠大流行背景下,信息流行病学被世界卫生组织(WHO)定义为防控信息流行病(infodemic)、管理信息疫情(disinfodemic)的学科,其中信息流行病指短时间内出现真假混杂的过量相关信息的疾病[18],信息疫情则是WHO在2020年首次提出的特指关于COVID-19大流行的大量信息[19-20]。《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)刊文指出,新冠病毒带来的是历史上第一场社交媒体信息流行病[21]。

1.3 概念辨析

信息疫情指的是关于信息流行病的大量虚假和错误信息,而这种信息的分布和成因研究就是信息流行病学。从现象上看,信息流行病主要表现为围绕某一疾病的信息量短期内呈爆发式增长,且多呈现为错误/虚假信息、冲突性/矛盾性信息等异常状态。但是,在应对类似新冠肺炎疫情的突发事件过程中,在科学认知和医学证据未知和不充分的情况下很难识别错误信息,但可以识别在逻辑上互相冲突的信息或矛盾性信息。实际上,医学知识存在固有的模糊性、不确定性,甚至冲突性和矛盾性也较为常见[22],这是产生信息流行病的重要原因;反过来,围绕某种疾病出现大量矛盾性健康信息是信息流行病的主要表现,使用信息流行病学的分布和成因框架去研究矛盾性健康信息是合理的。

本文从信息流行病学视角下讨论矛盾性医学知识的分布特征和决定因素,以期为信息疫情和信息流行病学的研究扩展新的角度,增进人们对医学知识不确定性的理解,为管理信息疫情和防控信息流行病提供依据。

2 矛盾性健康信息的表现形式与分布特征

关于矛盾性健康信息的表现与分布,可以从内部和外部两大方面来看。从内部看,存在矛盾的主张本身涉及不同领域、疾病和干预,存在着分布特征;从外部看,相互矛盾的健康信息可能发表于不同时间或不同媒介,存在着时空的异质性。因此,我们从自身特征、时间分布、空间分布三个维度分析了矛盾性健康信息的表现与分布特征。

2.1 自身特征

矛盾性健康信息的第一个维度是针对涉及到的医疗问题的自身特征而言的,是相矛盾的论述、观点、主张所涉及的具体的疾病及其诊断、预防、治疗、预后等方面[8]。

文献调研显示,关于矛盾性信息自身分布特征的系统性研究目前开展较少,主要停留在知识挖掘和列举的层面。2013年,Prasad团队[23]统计了2001—2010年发表在《新英格兰医学杂志》(NEJM)上的所有原创文章,共发现146项前后矛盾的医学知识,但并未对其特征进行归纳总结。

加拿大麦吉尔大学的Herrera-Perez等的研究是具有开创意义的,他们对2003—2017年发表在《美国医学会杂志》(JAMA)和《柳叶刀》(Lancet)以及2011—2017年发表在NEJM上的3000多项随机对照试验(RCT)进行了系统性搜索,共发现396项前后矛盾的医学知识,并详细描述了其干预类型及疾病类别分布,发现药物是最常见的出现矛盾论述的干预类型,占1/3;心血管疾病是最常见的出现矛盾论述的疾病(20%,n=80)[24]。此外,笔者对涉及396项矛盾性医学知识的论文原作从Pubmed提取了Mesh主题词,进行文献计量学分析发现,全部论文都以人类为研究对象,其中女性(n=362;91%)稍多于男性(n=325,82%),年龄方面以中年人居多(n=252,64%),有135项研究(34%)采取了双盲法,130项研究(33%)关注的问题是治疗效果,详见表1。

表1 矛盾性健康信息的自身分布特征*

Rosemblat团队[9]使用NLP方法发现的58对明显矛盾的医学主张中,有关高血压疾病的矛盾主张最多(21对,36.2%),紧随其后的是心力衰竭(7对,12.1%)和脑血管事件(6对,10.3%),与Herrera-Perez的研究结论一致。围绕心血管疾病的矛盾性健康信息高频分布,与此类疾病的流行情况有关,它在全球[25]和中国[26]人群中死亡率均位列第一,关注度居高不下。

2.2 时间分布

时间的分布,也即一组矛盾性信息出现的先后关系,是矛盾性信息的外部维度之一。一方面,科学知识随时间发展变化是不可避免的,异步的冲突信息(反映有时序关系的逻辑命题之间的不一致)与同步的信息冲突(反映同时存在的逻辑命题之间的不一致)会导致不同的行为结果——当用户或读者倾向于相信最新的主张,而对同时出现的矛盾信息涉及的问题产生更大的质疑[8];另一方面,异步冲突信息的时间间隔长度本身也会影响人们对信息来源的信任,如临床指南每两年更新一次可能比每五年更新一次产生更大的负面影响,降低了指南在临床实践中的应用度和权威性[8]。

2.3 空间分布

空间分布是矛盾性信息的第二个外部维度,涉及矛盾性健康信息来源的数量和来源自身的性质两方面。

2.3.1 信息多来源

空间分布的第一个方面是信息来源的多重性,矛盾信息来源的数量会影响人们的反应。一种情况是在单个信息来源中,前后表述发生冲突,例如在亚马逊的论坛上,账号A认为“疫苗不会导致自闭症”,账号B则称“曾目睹疫苗使孩子患自闭症”[8];另一种情况是在两个以上的来源中构成冲突,例如美国内科协会刊文建议降低Ⅱ 型糖尿病的降糖目标,但是美国糖尿病协会拒绝修改原指南[27]。当矛盾信息出自同一来源,更易影响读者的信任感;而当多个不同来源验证同一说法时,读者对该主张的信任程度会大幅提升。

2.3.2 证据异质性

证据的异质性是空间分布的另一个方面,当面对同质来源(如科学研究)和异类资源(如科学研究和个人轶事)的信息时,个人处理矛盾信息的方式可能也会有所不同。例如,临床医生倾向于谨慎地处理两种科学期刊中相互矛盾的疫苗安全性信息,而对科学期刊和患者证言中相互冲突的信息持更果断的态度[8]。此外,信息冲突程度的差别也会影响人们的判断,意见仅稍有分歧比结论完全相反时更易被读者接受[28]。

3 矛盾性健康信息的产生原因分析

互联网与社交媒体越来越成为公众获取健康信息的主流渠道,健康信息素养是人们对健康信息获取、理解和处理的综合能力[29],但公民的健康信息素养总体还比较低,例如,2020年中国居民健康素养监测问答显示,我国居民具有健康信息素养的比例仅占35.93%[30],因此导致了对矛盾性健康信息的识别能力不足。

笔者认为,知识的不确定性、矛盾性和冲突性是信息流行病的主要原因,主要表现为矛盾性健康信息。能够指导人们健康行为的健康信息主要来源于医学研究证据,本文分析了医学证据或健康信息中涉及的PICO要素——目标人群、干预、对照和结局[31],并补充包括证据和知识更新在内的其他因素。

3.1 目标人群差异

3.1.1 疾病是否有合并症

当某种疾病与其他病症共同出现时,同样的干预可能会对原疾病产生相反的结果。例如,在产褥期,溴隐亭是导致血管痉挛和高血压的原因[32],但是当高血压合并多囊卵巢综合症时,溴隐亭却成为了很好的降压治疗方式[33]。

3.1.2 物种间差异

不同的物种对于相同的干预措施也常常有不同的反应。比如,纳洛酮会引起人类的严重高血压[34],但能减轻DOCA-盐高血压大鼠的高血压症状[35]。

3.1.3 个体间差异

由于个体特异性的药物基因组学和过敏反应,用于治疗某种疾病的药物可能意外导致这种疾病,形成一种特殊的自相矛盾的特异反应。以他克莫司为例,该药可在儿童中治疗炎症性肠病(IBD)[36],在肝移植患者中却会导致移植后IBD的出现[37]。

3.2 干预措施差异

药物是矛盾性健康信息中最常出现的干预措施,给药剂量、暴露时长的不同都会导致不同的结论。有研究报道,尼古丁通过刺激下丘脑弓状核抑制食欲的前黑皮素(POMC)神经元使体重减轻[38],但产前的尼古丁暴露会增加产后肥胖的风险[39]。

干预的途径和方式、是否与其他技术合用也会影响最终的结果。例如,L-精氨酸静脉输液时可以预防高血压[40],如果进行脑室内注射,则会导致高血压和心动过速[41]。

3.3 医学研究设计的异质性

部分矛盾性健康信息涉及的原始研究主要基于病理生理学考虑,试验并未测试临床相关结果,或者仅设立空白对照。例如,在2000年代初开始流行采用椎体成形术治疗骨质疏松性骨折。最初的研究探讨了该疗法的病理生理学机制及优点,并讨论了手术操作所需的技术技巧。随后两项包括假手术的随机试验对该手术缓解疼痛的益处提出强烈反对,发现这种昂贵的有创手术仅能获得与安慰剂相同的效果[5]。

医学研究类型、质量的异质性容易导致矛盾产生。许多医学知识的建立最初是基于流行病学研究或实验室研究,但被之后的随机临床试验质疑和否定,这种矛盾的产生可能与非随机研究和随机研究之间的差异有关。例如,①维生素E预防心血管疾病的矛盾:维生素E具有抗氧化活性,包括两项流行病学研究在内的大量临床前研究文献表明,维生素E可能对心血管疾病有益,但随后的随机试验证实,这种作用其实无益甚至有害。②β-胡萝卜素预防癌症的矛盾:许多流行病学研究和实验室研究支持将β-胡萝卜素作为一种化学预防癌症的方法,然而,随机试验发现,使用β-胡萝卜素没有益处也没有危害。③雌激素预防痴呆的矛盾:大量非随机研究认为雌激素作为强神经保护剂可以降低痴呆风险,但随机试验并没有显示这些益处,甚至发现绝经后女性应用雌激素存在增加痴呆风险和认知恶化的趋势[13]。

另外,数据共享、整合研究可能质疑甚至推翻单个研究的结论。王辰院士团队发表在《Lancet》上关于瑞德西韦首项临床随机对照试验指出,单个研究失败、提前终止、把握度不足是突发传染性疾病大流行的背景下开展临床试验所面临的巨大挑战,将多个高质量研究的数据整合是目前深入了解药物有效性、安全性、最佳获益人群的最有效方法[42]。

3.4 评价终点不同(替代终点vs.临床终点)

部分临床试验使用替代终点或短期效果,而不是以实用性临床效果作为评价的终点,这样的临床试验研究往往影响结果的可信度,更容易出现矛盾性健康信息。如贝伐单抗被批准用于治疗转移性乳腺癌是基于疾病进展的初步数据的,但该评价终点并不能转化为预期寿命的提高或生活质量的改善,最终美国食品药品监督管理局(FDA)撤销了对该适应症的批准[5]。

3.5 随时间新的证据和知识更新

随着时间的流逝和知识的发展,新的证据和主张也会出现,与原来的知识构成矛盾的情况并不罕见。比如,2003年发表的文献中认为他克莫司不适用于IBD的治疗[43],因为当时没有证据显示该药物对IBD有效,但是随后2004年的研究指出,口服他克莫司治疗IBD时几乎没有不良反应[44],提供了该药在IBD治疗中有效的证据。又如,在COVID-19流行期间,瑞德西韦、羟氯喹曾被视为明星药物,后来被大型临床试验证明其效果与对照组相比并无显著优势[45]。

另外,关于健康信息的主张向决策的传播与转化需要一定的时间。Lawrence[46]在《Nature》发文呼吁,关注产业利用科学的不确定性控制真相传播。她指出,在科学探索中为了检验假设,需要验证与假设相关的不确定性,直到有足够多的证据供我们得出结论,但这种验证可能耗时数年,达成共识则需更久。

4 应用与结语

2020年,WHO首次举行信息流行病学会议[21],并提出一种用于管理COVID-19信息疫情的框架,促进事实和科学知识的发展。结合会后Eysenbach提出的应对信息流行病的四大举措[47],笔者认为,在信息流行病学视角下明确矛盾性健康信息的分布特征及决定因素将在以下四个应用场景中发挥作用。

4.1 信息监测(infoveillance)

研究矛盾性健康信息的分布及成因,有助于研究者有针对性和目的性地持续监测和分析互联网上的数据和信息。为应对信息流行病制定的相关行动计划中,出现了两种识别健康信息真伪的模式:一种是用户自报告(self-report),例如丁香园推出的“新型冠状病毒肺炎谣言排行榜”[48],采用网民曝谣言、官方定真伪的方式,将134条COVID-19流行期间互联网上的常见相关信息分为可信、暂无定论、谣言三大类,有效缓解了民众的焦虑情绪;另一种是权威机构主动监测,例如法新社(AFP)2017年起即成立工作小组核查新闻报道、社交媒体上信息的真实性,而疫情爆发两个月内,法新社核查的信息已经超过了2019年的总和[49],反映出公众对正确信息的巨大渴望,凸显了信息流行病学的重要性。Facebook根据WHO指南标记广告和用户搜索内容中的虚假信息[49]、果壳网“谣言粉碎机”用实验辟谣广为流传的生活谣言[50]、印尼研究团队打假高被引的“维生素D治疗COVID-19”论文[51]等都是社交平台、新闻媒体、科研机构主动识别并报告健康信息真伪的案例。

4.2 证据综合

对医学论断进行证据综合是下一步开展针对矛盾性健康信息的知识完善的重要内容。未来的医学研究者不仅需要接受医学知识的不确定性[52],还要识别和挖掘出前后矛盾的医学主张,在信息冲突率较高的领域提出跨学科的研究主题,通过事实检查、同行评审、发表著作的过程过滤和精炼原有信息,利用不确定性测度等信息学方法总结、整合医学知识,科学准确地完成系统综述和meta分析,促进知识完善和质量改进,提高知识的可靠性、一致性、鲁棒性、把握度。

4.3 知识转化

针对矛盾性医学知识,如何科学地进行知识转化和传播是未来研究的方向之一。从科学界到决策者的转化过程中,应当将政商等因素最小化,为不同受众的诊疗决策提供科学的循证医学支持[47]。Wickremasinghe等[53]指出,在医学证据转化为政策和实践的过程中,至少存在专业人士、执业人员、研究人员、学者、倡导者和决策者这六种主要的受众群体。而Andermann等[54]则发现,知识缺口与不确定性以及有争议、无关的和相互矛盾的证据是循证决策的障碍。通过对矛盾性健康信息的决定因素分析,不同受众可以有针对性地选择条件依赖性的证据,提高决策效率。例如,有关矛盾性健康信息的研究成果可以为新药审批时如何参考冲突性临床试验结果提供指导。美国国家医学科学院(Institute of Medicine,IOM)在2014年的报告中指出,新药在实际应用时会比在临床试验中面临更大的不确定性,而FDA需要将不确定、不完整、相互矛盾的医学知识作为评估和审核药品等医疗措施的参考依据[55]。

4.4 健康教育

本研究可以为普通群众明确处于不确定性状态的健康知识,有助于攻破谣言、传播知识,提高全民的数字健康素养(eHealth Literacy),即从电子资源中发现和理解健康信息并将其应用于解决健康问题的能力[56]。

4.5 小结

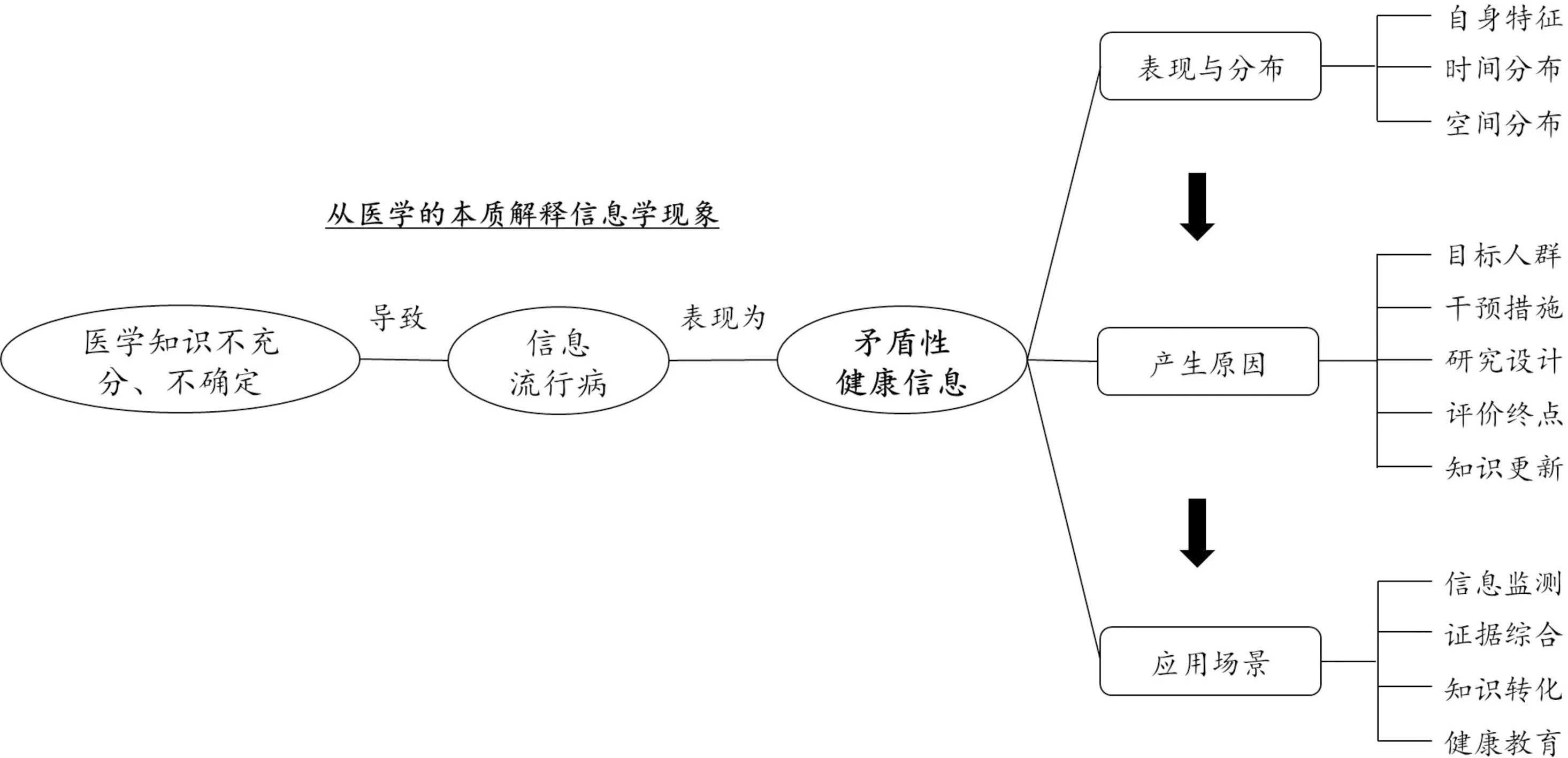

信息流行病学是探索健康信息和疾病信息的分布及成因、指导公共卫生和政策的科学,而矛盾性健康信息的分布特征和决定因素则是信息流行病学的重要研究方向。本文构建了矛盾性健康信息的研究框架(图1),认为矛盾性健康信息可以从自身特征和时空分布的维度讨论表现和分布特征,对人们健康的影响主要表现为精神焦虑和不当行为两个方面,产生原因主要包括目标人群、干预措施、研究设计、评价终点等方面的差异以及新的证据和知识更新。对矛盾性健康信息和医学知识进行系统性研究,有助于更好地开展信息监测、证据综合、知识转化和健康教育。

图1 矛盾性健康信息研究框架