社交媒体公益信任危机事件舆情的复杂传播模型研究

李 鹏 王学金 张 军

(山东理工大学管理学院,淄博,255000)

1 引言

互联网时代的到来给个人与社会、经济与组织提供了彼此交融、互联互通的便利。网络公益应运而生,通过信息技术构建“个人信任、制度信任、技术信任”的新型信任纽带,吸引更多的个人和组织参与到公益活动中。然而,近几年来网络公益信任危机事件频繁发生,“罗一笑事件”、德云社“吴鹤臣众筹事件”等在社交媒体上快速传播、反复发酵,给政府监管和行业运营带来重大影响。因此,深入研究社交媒体上公益信任危机事件的传播机理,构建网络信任危机事件防控策略,维护网络公益产业的生态环境,成为政府、企业和学术界的热点问题。

与传统的募捐方式相比,网络公益募集人及其家人、朋友可以通过微信、微博等社交媒体将求助消息扩散,拓展求助的时空范围,快速达成资金募集目标。这是由于社交媒体不仅能提高公益活动的可追溯性和透明度,还能通过多样的互动机制引导大众共情并激发公益行为。但是一旦社交媒体用户发现公益活动中存在炒作、诈捐等恶劣行为,公众会在短时间内对参与者的行为和道德水平、对公益活动的运行规则和监管制度等产生质疑,并在社交媒体上发布消息和观点,在网络社会和真实社会中引发严重后果。陈阳[1]、马续补等[2]学者的研究结果中指出,社交媒体上公益信任危机事件的消息传播不同于一般的突发公共事件传播。首先,事件的传播源头比较隐蔽和偶发,诸如自然灾害、事故灾难或公共卫生等事件的发生虽然具有突然性,但是其相关消息多由事件亲历者、社交媒体上的公众号、意见领袖等及时披露,消息发布者即为传播源头[3]。而公益信任危机事件的传播源头往往不是社交媒体上的公益募集人,而是那些发现公益求助消息后,经过理性思考产生质疑的公众[4-5]。其次,公益信任危机事件传播中议题争议性比较大,在线用户在转发消息、采纳观点等行为过程中,需要承担一定的风险并付出相应的代价[6]。由于自然灾害、事故灾难等在现实中的影响和危害比较显而易见,它们在社交媒体上的消息和话题多以事实性报道为主[7],在线用户参加网络上的舆情事件风险较小。而公益信任危机事件的传播议题则涉及了公众对公益信息真伪的判断、公众对募集人道德水平的信任判断、公众对组织管理运营能力的合理性判断等,要通过在线社会关系将消息或观点进行辨析、争论,之后消息才会扩散[8-10]。

鉴于上述独特的事件特征,围绕社交媒体上社会公益危机信任事件的舆情传播研究正逐渐深入,相关研究成果可以分为两条主线。一方面,从公益活动传播的管理规范和运行机制入手,提出了如何改进传播效果的策略。如文献[3-4]的研究成果中强调了应制定和完善相关的法律法规,促进公益平台优化流程,引导社交媒体上用户理性思考、谨慎表达观点和态度,避免争议性消息传播引发负面舆情。另一方面,更多的学者围绕公益信任危机的网络舆情治理开展研究,刘绩宏[11]的研究指出公益活动消息在社交媒体上得以传播依赖的是信息技术条件下的信任体系;付晓静[10]以“罗一笑事件”为例,总结出了公益信任危机事件传播的定性框架,并指出情感是影响传播的关键要素;王炎龙等[12]基于湖北红十字会新冠疫情事件对“公众-组织”的冲突和博弈关系进行了研究,提出了传播与治理的“情境-应对-修复”的舆情治理框架。综合上述研究内容可以发现,目前对事件的传播治理对策研究成果比较丰富,但是还鲜有研究对相应的传播机理进一步分析,缺少能用于管理监测的量化研究。

围绕突发公共事件的传播特点,挖掘事件扩散规律和传播模型一直是舆情传播领域的热点。如刘小洋等[13]考虑事件脆弱性、扩散延迟、个体特征构建了动态扩散舆情演化模型;姜景等[14]用系统动力学方法,仿真分析了突发事件中的舆论热度、政府发文数量、原创微博数量等参数之间的关系;李卓航[15]提出大众传播双循环模型,认为信息不对称、焦点捕捉偏差、干扰信息爆炸式增长等是影响事件传播的关键因素;王旭等[16]基于复杂网络方法,对突发事件的传播网络结构特征进行量化分析,发现了事件传播网络具有高连通性和异质性、用户信息传播能力的马太效应等;韩玮等[17]从事件作用量、网民作用量、媒体作用量等多维度,构建了基于焦耳定律的网络舆情热度模型。虽然上述研究结论中已经涵盖了大量的参数,但是仍不能解释大规模在线群体面对信任危机事件的争议性消息时,传播源头如何推动事件扩散,以及在线用户如何处理邻居推送信息产生传播行为。

综合上述研究结果,社交媒体上公益信任危机事件的舆情传播还可以从以下方面进行深入研究。首先,结合公益信任危机事件传播的特点分析传播机理。特别是面对争议性的消息及网络群体事件时,若要动员在线用户参与到群体事件中,就需要多个不同刺激源的独立肯定或者强化[18-19]。以微博为例,在线用户的多个邻居都向其推送同一消息或事件后,用户才能产生转发、评论等行为[20]。因此,可以通过Centola等[21]、Pond等[22]学者提出的复杂传播(Complex Contagion)理论框架来厘清公益信任危机事件传播过程。其次,构建事件舆情复杂传播的定量研究方法。如前所述,当前领域的研究成果主要集中于事件分析和应用对策,舆情传播的定量分析研究是难点之一,而将定量研究结果用于舆情管理的定性分析则是一个研究的热点[23]。因此,本文以新浪微博上的公益信任危机事件舆情为研究对象,结合情感极性和话题差异标识事件争议性,提出发起能力、社会亲密度、社会化强度等事件舆情的复杂传播特征计算方法。然后分析新浪微博上两个不同事件传播数据,通过组态分析方法揭示事件争议产生路径,溯源组态中复杂传播特征取值特点,为相关部门和企业制定舆情检测和引导策略提供理论基础。

2 社交媒体公益信任危机事件舆情的复杂传播模型

社交媒体公益信任危机事件发生时,在线用户会在虚拟空间中进行群体性沟通,组成一个特定的网络舆情系统。系统中的个体可以直接转发或复制在线邻居的消息,可以使用@直接与他人对话,还可以通过#符号进行话题讨论,事件的舆情系统可以用时序网络G(V,E,T)抽象表示[24]。其中,T={[t0,t1],[t1,t2],…}是网络舆情持续的时间;V是时序网络中的节点集,表示了参与舆情传播的在线个体集合;E是时序网络中的边集,表示了个体之间的交互关系集合,∀e∈E, e

2.1 社交媒体公益信任危机事件争议度

社交媒体公益信任危机事件中,在线用户的不同价值观和利益诉求混杂在网络舆情中,表现为公众的在线讨论内容和情绪随之发生变化[25]。因此,本文通过事件消息中的话题差异和用户极端情感表示事件的争议程度。主题差异率和极端情感增长率定义如下。

定义1:话题差异率是指两个相邻的时间段Ti-1、Ti上,对应话题集合TPi-1、TPi之间的差异,记为TDi,其计算方式如下:

(1)

定义2:极端情感波动率是指两个相邻的时间段Ti-1、Ti上,持有极端情感用户数量的差异,记为OPi,其计算方式如下:

(2)

定义3:事件争议度是指两个相邻的时间段Ti-1、Ti上,话题差异率和极端情感波动率的耦合结果,记为TCDi,其计算方式如下:

TCDi=αTDi+(1-α)OPi

(3)

其中α∈[0,1],是对两个测量维度的调节系数。根据文献[25]研究结果建议,α=0.5。

2.2 社交媒体上的简单传播行为和复杂传播行为

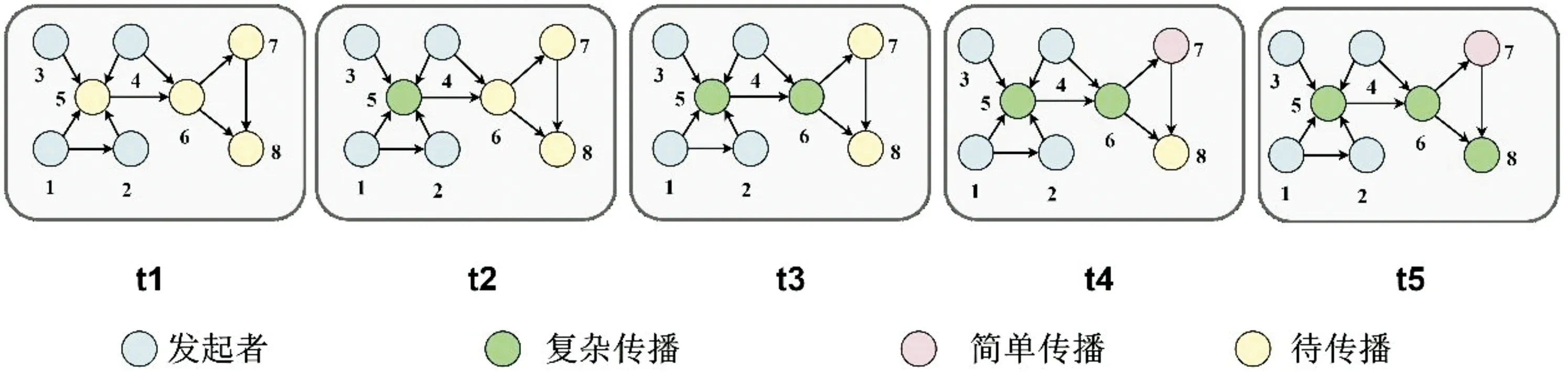

复杂传播理论的一个重要观点是个体或组织传播消息和采纳观点的行为是舆论系统、网络口碑等社会复杂系统的驱动力[26]。消息传播和舆论演化的过程呈现出的复杂性和多样性,正是各类在线用户不同的消息处理行为、他们之间复杂的在线关系及交互模式相互交织的结果[20]。社交媒体上的公益信任危机事件传播也不例外。如图1中所示,用户参与公益信任危机事件舆情传播的行为方式有三种,包括发起行为、简单传播行为和复杂传播行为。事件的网络舆情传播结果由发起者规模、简单传播规模和多源传播规模三种不同的行为结果组成,具体定义如下。

图1 参与网络舆情传播的不同行为

定义4:发起行为是指个体从舆情系统外获取事件内容并在线发布,给舆情系统提供新的内容或者观点。某个特定时间段T内,发起者规模记为O(T),其中T=[ti,tj]且T∈T。

图1中的节点1、节点2、节点3和节点4是发起者。面对公益活动各种消息,某些机构、自媒体和普通网民会从外部媒介上(如电视、贴吧等)获取内容,并在网络上发布自己发现的消息和观点[27]

定义5:简单传播行为指个体看到一位在线邻居传播事件舆情即可参与传播。某个特定时间段T内,简单传播者规模记为S(T),其中T=[ti,tj]且T∈T。

t3时刻的节点7看到邻居节点6推送消息就传播。在一个邻居消息刺激下就能产生传播,是简单传播者。

定义6:复杂传播行为指个体要先后看到多个邻居转发消息后再参与传播。某个特定时间段T内,复杂传播者规模C(T),其中T=[ti,tj]且T∈T。

事实上,在许多公共议题的舆情传播过程中,在线用户传播消息之前需要通过观察他人的行为来确认消息的真实性、合理性及风险性等,需要适度的社会强化对在线用户进一步开展行为刺激[27]。如节点5、节点6分别在t1、t2时刻看到多个邻居已转发消息后再参与传播,他们被称为复杂传播者。

2.3 社交媒体公益信任危机事件舆情的复杂传播特征度量

在多数舆情传播研究中,传播规模、传播率、传播速度等是定量分析传播态势重要的指标,能够较直观地反映事件发展进程。但是这些指标很难反映社交媒体公益信任危机事件复杂传播的特点和程度,因此,本文构建了发起能力、社会亲密度、社会化强度指标,对事件的复杂传播特征开展量化分析,并将这种传播模型称为复杂传播。

定义7:发起能力是指某个特定时间段内,公益信任危机事件网络舆情传播过程中发起者对复杂传播的驱动能力,记为DA(T),T=[ti,tj],T∈T。

其计算方法如式(4)所示,用一段时间内发起者人数变化与参与传播人数变化的比值来度量。OT是T时段信息源集合,VT是T时段参与传播的节点集合。

(4)

由于发起者是从舆论系统外获取事件内容,他们给事件传播提供了新的内容或者观点,因此DA(T)的取值可以说明发起者对事件传播的驱动程度。

定义8:社会亲密度是指某个特定时间段T内,公益信任危机事件网络舆情传播过程中交互关系亲密程度,用这段时间内时序网络的密度来表示,其计算方法如下:

(5)

其中ET是时序网络的边集,VT是时序网络的节点集。

在各类群体事件中,所有个体都会遵守共同行为方式的总和被称为社会规范,是多数成员共有的行为模式[28]。在图1所示的传播过程中,蕴含了一个重要的群体规范——社会强化,即个体第一次接触消息并不一定发生传播行为,需要从不同邻居处接收消息,社会强化效应达到临界点后才会传播。一般而言,这种社会规范在现实世界中很难精确度量,但是利用带时间标记的网络舆情传播数据可以对此进行计算,具体计算方式如下。

(6)

定义10:复杂传播度是指某个特定时间段T内,公益信任危机事件网络舆情的复杂传播程度,记为KC(T),其计算方法如下:

(7)

3 数据集简介

3.1 数据集

综合已有研究发现,不同类型事件的网络舆情传播机理存在较大区别[28],社交媒体公益信任危机事件的传播机理应有其独特的特点。对此,本文收集了新浪微博“吴鹤臣 众筹事件”和“青海地震事件”的舆情传播数据,对事件的争议度、事件传播过程中的发起能力、社会亲密度等指标开展对比分析。

在新浪平台上以“吴鹤臣+众筹”“青海+地震”为关键词,通过网络爬虫收集了事件舆情数据,包括微博id、用户id、微博正文、转发数、发布时间、转发微博id。将采集的数据进行处理,生成两个不同的时序网络,基本情况如表1所示。

表1 数据集

根据数据统计得到每日传播规模的时序变化如图2所示,两个事件的变化情况有明显的差异。 “吴鹤臣事件”在第3天时规模爆炸式增长,随后经历了4次波动。而“青海地震事件”规模从第1天就保持了较大的规模,在事件的第5天传播规模达到最大,之后缓慢回落。

图2 传播规模变化

3.2 “吴鹤臣事件” 传播网络

为了研究“吴鹤臣事件” 的复杂传播情况,根据数据集中的转发关系建立了事件传播网络G(V,E,T),网络中共有节点9068个,边3856条,平均度1.8,模块度0.845,网络直径2.1,平均路径长度1.1,平均聚集系数0.05。传播网络的模块度极高,网络直径和平均路径长度也不大,说明在线用户在事件中开展了密集的交互。传播网络的可视化结果如图3所示,图中标记了各个模块出现的序列及其相应的讨论主题。

图3 传播网络

图3显示,传播是从一个局部密集的小团体开始、逐渐扩散,并可以从一个“团”通过桥跨越到另外一个“团”。从5月1日吴家人发布众筹信息为事件开端,5月2日其家庭情况和职业身份被逐渐曝出,网友对其无力承担医疗费用提出了质疑,“车房可以卖”“获取水滴筹一百万上限”成为关注点。5月2日至5月3日,吴鹤臣妻子、德云社、水滴筹等对此事分别从不同角度开展回应。5月4日起他们回应的内容引发了在线用户更为激烈的讨论,围绕“德云社提供帮助”“吴家工资和收入”“两套公租房”多点引爆。5月7日,网友关注点转移到质疑公益活动的管理是否规范、信息是否可信,并以“靠捐款生活”“不参与水滴筹”等主题的讨论结尾。事件消息的传播结果说明在线用户对公益众筹产生了信任危机。

4 实证结果

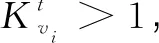

4.1 事件的争议度

公益信任危机事件在社交媒体上传播时,容易受到在线用户的关注,在线用户会以发起话题讨论、表达情感观点等方式参与其中。图4展示了“吴鹤臣事件”和“青海地震事件”的争议度测量结果。显然,两个事件的争议度变化规律有显著差异,“吴鹤臣事件”的争议度波动大,而“青海地震事件”的争议度比较平稳。观察图4(a)可以看出,在“吴鹤臣事件”中,在线用户的极端情感波动率随时间起伏较大,最高时达0.9,最低时为0.15,这是因为此类事件往往围绕事实、真相等开展线上讨论,容易引起受众悲伤、愤怒等情感共鸣。此外,“吴鹤臣事件”早期的话题差异率取值较大,最高可达0.95,而“青海地震事件”的话题差异率比较平稳,维持在0.05左右。结合图4中所展示的重要传播节点可以看出,正是因为在线用户关于事件的原因、责任、线索的追踪,促使话题随时间更迭并导致争议度的剧烈波动。

图4 事件争议度变化

4.2 简单传播和复杂传播

已有研究结果显示,在线社区上的政治事件、突发事件等的争议性话题的复杂传播过程有较大的区别[29],其中简单传播规模和复杂传播规模就存在很大的差异。本文统计了“吴鹤臣事件”和“青海地震”中的两种不同规模数量,结果如图5所示,简单传播行为和复杂传播行为相互交织,共同构成了事件舆情进程。图5(a)中显示,在“吴鹤臣事件”中,简单传播规模远远高于复杂传播规模,其原因在于此事件的争议性大,主题的变化和情感的波动使得在线用户可以不经多个邻居确认,直接参与到事件传播过程中。而图5(b)显示的“青海地震事件” 早期,复杂传播规模与简单传播规模相当,这是因为自然灾害事件中人们在线发出求助、搜寻等信息,需要多个在线邻居的共同确认,因此复杂传播规模取值较高。

图5 简单传播规模和复杂传播规模变化

4.3 舆情的复杂传播指标

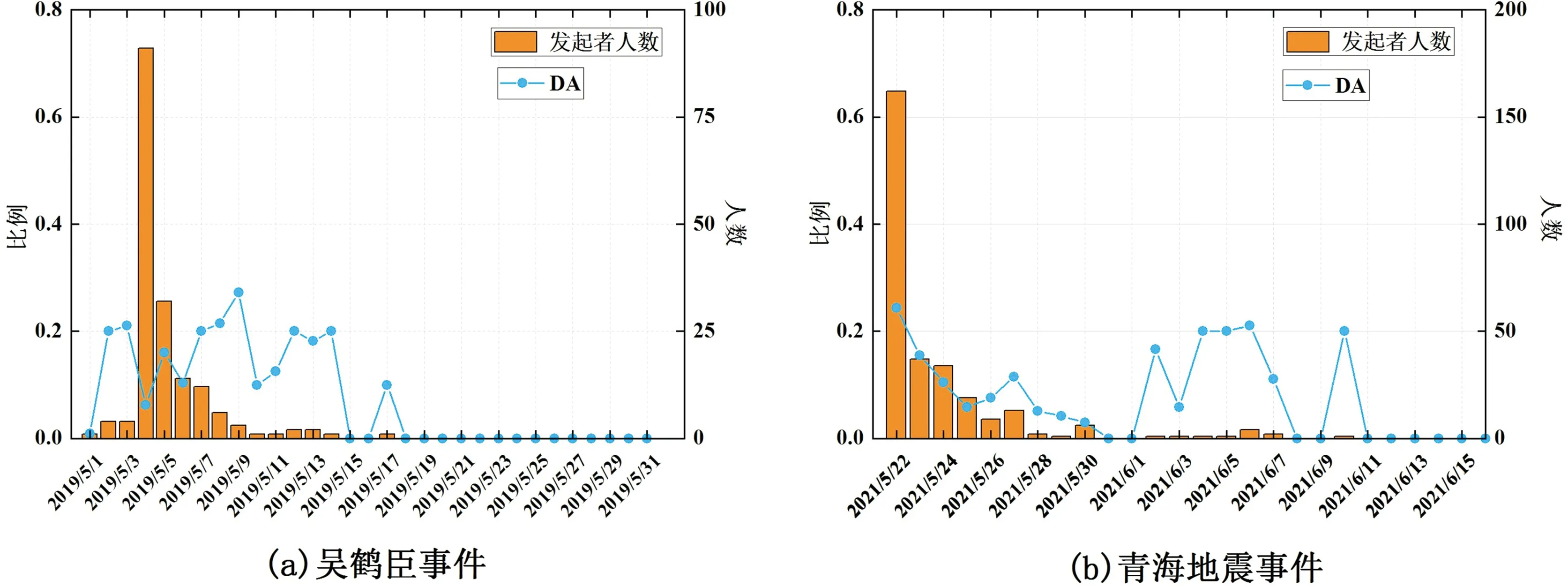

4.3.1 发起能力

无论是公益信任危机事件或其他类型的事件,其消息要在社交媒体上传播并达到一定的规模,都需要一定的推动力。本文统计了两个事件传播过程中的发起能力DA(T),结果如图6所示。总体而言,两个事件的发起能力也有较大的差异,“吴鹤臣事件”表现为发起能力在事件前半周期一直维持较高水平,但是发起人数与发起能力不成正比例关系。从图6(a)中还可以看出“吴鹤臣事件”的早期,发起人数可以高达87人,但是发起能力是0.085;而图6(b)中显示“青海地震事件”早期发起人数有165人,发起能力为0.23。这说明发起能力不仅仅与发起人数量有关,还会受消息内容、发起人特征等因素影响,详细内容见表2。

图6 发起能力变化

表2中按照时间顺序展示了影响发起能力的两个因素。其一是发起人特征,用官方媒体和自媒体数量比标记;其二是消息内容,用发起人博文中的话题标记。观察表2中数据可以发现,事件的几个重要转折点与发起能力取值正相关。在“吴鹤臣事件”的起始阶段(发起众筹、引发信任危机)发起能力取值不大,当事件进入信任危机扩散阶段,无论是针对众筹活动本身的信任危机,还是针对公益众筹平台的信任危机,相应的发起能力取值都比较大。而当衍生事件发生时,发起能力取值则不大。

表2 发起者类型比例及原创内容(吴鹤臣事件)

4.3.2 社会亲密度

群体动力学的研究结果表明,现实社会中集体行动的成功需要社会关系作支撑[30]。这一研究结论同样可以用于解释社交媒体上事件的传播,即事件消息传播达到一定规模需要在线用户开展聚集性的交互[31]。因此,本文在图7中展示了两个事件社会亲密度的变化趋势。统计结果显示,“吴鹤臣事件”的社会亲密度取值前高后低,而“青海地震事件”的社会亲密度在传播的中期取值比较大。原因在于公益信任危机事件中,在线用户首先要对消息的真伪进行分辨,在此基础上产生社会信任,并由信任驱动他们加入网络公益众筹活动。因此,社会亲密度并没有随着参与人数增加而增大,而是呈现了边际递减效应。也就是当参与传播人数足够多,就不再需要小圈子内的消息刷屏,也能继续引发在线用户对事件消息的关注和传播。

图7 社会亲密度变化

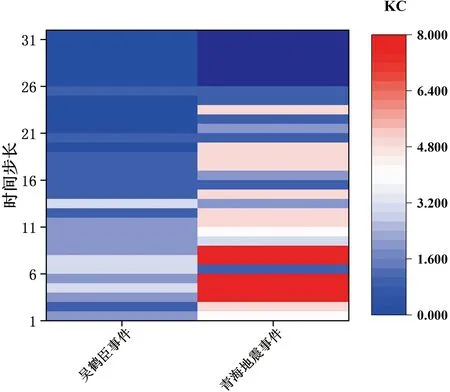

4.3.3 复杂传播度

社交媒体上多数消息的传播都遵循了简单传播的范式,这意味着消息是沿着在线社会网络关系链式传播,因此,多数消息的传播规模不大、传播时间也很短,其产生的后果也有限。而“吴鹤臣事件” 和“青海地震事件” 传播规模都比较大且持续时间也比较长,这是因为事件舆情进展是由简单传播和复杂传播共同推动[31]。

然而,如图8所示两个事件的复杂传播程度却有极大区别, “吴鹤臣事件”的复杂传播度维持在1.5—3之间,而自然灾害事件的复杂传播度最高能达到8。也即“吴鹤臣事件” 中,在线用户只要能受到2—3个在线邻居的消息推送,就能参与事件舆情传播,这是由于事件相关话题带来的冲突和纠纷容易吸引大众注意力[32];而在“青海地震事件” 中则需要地域、身份等群体社会认同机制发挥作用[33],才能引起共情并参加事件舆情传播,因此其复杂传播度取值比较高。

图8 复杂传播度变化

4.4 舆情研判应用

随着各类社交媒体的普及,公众开始习惯在线参与各种公共议题的讨论。然而实务管理部门的舆情研判多依赖自身经验和定性分析,对事件过程定量观测不足,限制了其对事件发展规律和趋势的把握程度[33],增加了网络舆情处置和决策风险。鉴于此,可以将发起能力、社会亲密度和复杂传播度作为观测变量,运用模糊集定性比较分析方法fsQCA[34],解释上述三个变量之间的相互关系[35],发现影响事件争议度变化的组合方式,分析组合结果的产生原因,提出舆情应对建议。本研究具体应用步骤包括数据准备、必要性检验、原因组合分析及舆情研判。

4.4.1 数据准备和必要性检验

根据上文所述,数据集的序列长度为事件持续天数,包含1个目标列和5个观测变量。其中目标列取值表示事件网络舆情争议度的变化趋势是增大或减小,根据t时刻、t+1时刻网络舆情争议度取值差进行二分类编码。若t+1时刻争议度增加,则取1,否则取0。5个观测变量分别是复杂传播度、社会亲密度、发起能力、简单传播行为占比及复杂传播行为占比。在进行组态分析前,需要对各个观测变量进行必要性检验。其检验结果如表3所示,必要性检验结果取值均小于0.9[36],说明不存在影响事件争议度和非争议度的必要条件。即争议度的变化不是单个变量所致,而是多变量共同作用的结果,必须通过原因组合分析进一步讨论。

表3 指标必要性检验

4.4.2 原因组合分析

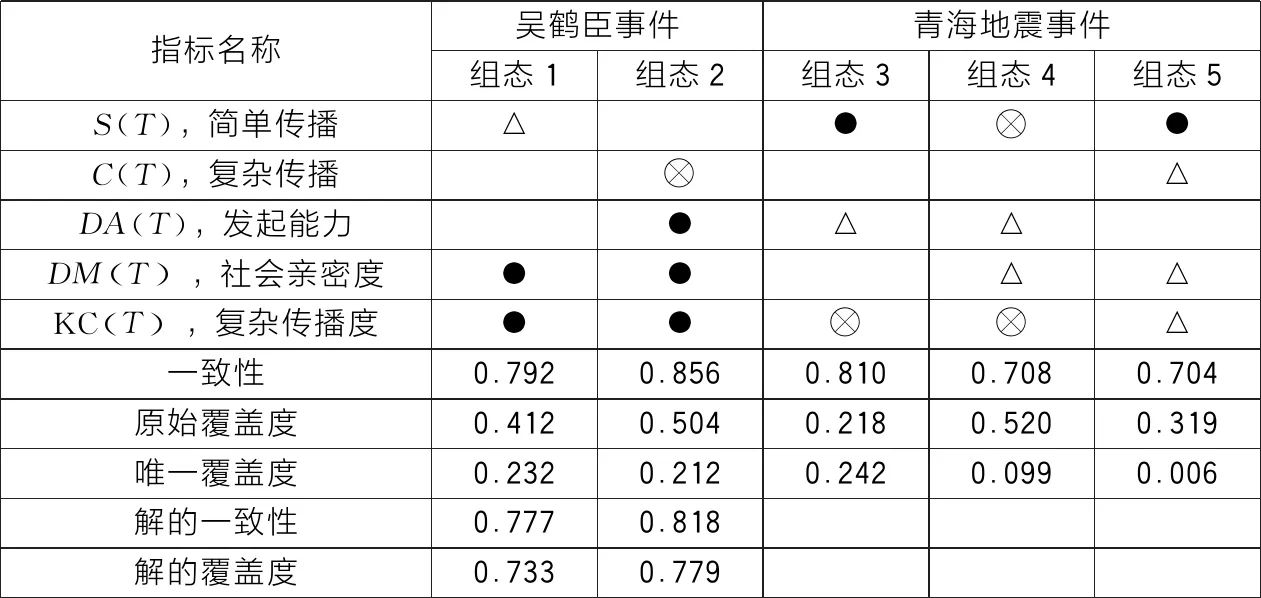

按照fsQCA方法可以通过数据发现导致事件争议度变化的原因组合。表4展示了“吴鹤臣事件” 和“青海地震事件”的原因组合结果,共包括5个组合方式,一致性水平均大于0.7。

表4 组态分析

“吴鹤臣事件”的单个解和总体解的一致性水平高于0.75。参照文献[36]分析思路,组态1和组态2可以视为争议度变大的充分条件组合,核心要素是复杂传播度、社会亲密度和发起能力,辅助要素是简单传播。 “青海地震事件”组合结果显示,只有组态3的一致性水平高于0.75,是导致事件争议度变大的充分条件组合。其中,核心要素是简单传播,复杂传播度、社会亲密度和发起能力是辅助要素。

总体而言,两个事件传播动力机制存在差异,影响舆情争议度增大的主要影响因素有显著差别,核心要素和辅助要素均不同。 “吴鹤臣事件”争议度是由在线用户围绕事件中的冲突和纠纷开展交互驱动;“青海地震事件” 的舆情扩散是因为它会对一个特定区域内社会生活带来巨大灾难性影响,因此在线用户就会见到消息就立即传播。

4.4.3 舆情研判

在定性分析两个事件的争议度产生原因后,再结合观测变量对舆情进行量化研判。本节将各个组态对应的核心要素和辅助要素对应取值进行回溯,结果如表5所示,对两个事件舆情研判如下。

表5 指标回溯

“吴鹤臣”事件组态1指标取值结果说明,社会亲密度水平在0.12左右、简单传播比例取值为0.633左右时,下一时刻事件争议度会增大。此时用户之间产生了交互密集的局部社团,看到消息即传播的人数比例也比较高。因此,舆情监管部门应对社团内的用户进行情绪安抚和疏导,防止产生新的矛盾和冲突,吸引更多的用户关注事件。组态2指标取值结果说明,发起能力取值为0.61,社会亲密度水平在0.035左右,事件争议度也会变得更大。此时,用户之间交互不密集,但是与事件相关的新消息不断产生,导致事件争议度变大。因此,舆情监管部门应引导用户正确解读网络上的消息,客观分析、核查消息内容真伪和可信度,降低事件舆情争议度。

“青海地震”事件的组态3取值结果显示,这类事件争议度增大的主要原因是简单传播比例较高,即由于事件会带来严重生命和经济后果,容易触动在线用户进行消息传播。因此舆情监管部门应与线下应急管理者协同,优先解决公众在灾难中的处置需求,才能降低网上相关消息的大规模传播。组态4对应取值结果显示,当舆情的简单传播、发起能力和社会亲密度取值都比较低时,舆情争议度和增大概率都较小,舆情监管部门无须做出过多干预。组态5对应复杂传播特征取值显示,复杂传播度大且简单传播比例高,舆情争议度达到最高。此时,舆情监管部门应对公众关注的救援措施、伤亡人数与善后等事件进程作出回复,降低事件不确定性,占领舆论引导先机。

5 结论

本文研究了社交媒体公益信任危机事件舆情的复杂传播问题。首先,刻画了公益信任危机事件的争议性特点,借助文本挖掘技术从话题差异率和极端情感波动率两个维度表示争议度。其次,基于时序网络对社交媒体公益信任危机事件舆情系统进行建模,并提出了复杂传播特征度量方法。从微观层面解释了简单传播行为和复杂传播行为的概念和表示方法;从宏观层面构建了舆情的复杂传播特征概念和方法,包括发起能力、社会亲密度和复杂传播度等三个分析指标。最后,用fsQCA组态分析方法对舆情争议度产生原因进行分析,将定量舆情监测指标与定性舆情研判进行融合。上述研究内容可以为网络舆情治理同时提供定性和定量决策参考。

本文以新浪微博上吴鹤臣众筹事件舆情为研究对象,对其进行事件争议度和舆情复杂传播情况的量化实证,并将实证结果与新浪微博上的青海地震事件进行对比。实证研究结果表明,两个事件的争议性产生方式不同,且二者之间的复杂传播特征也有较大差异。第一,“吴鹤臣事件”的争议程度波动大,它容易受公众的关注并快速进行话题迁移,政府和组织在网络舆情管理中应快速响应,澄清公益事件真相。第二,“吴鹤臣事件”舆情的复杂传播特征度量结果显示,舆情是由发起者驱动、随参与人数而产生聚集交互,但无需过度社会强化就能形成规模。这意味着面对纷繁复杂的事件消息,虽然公众对意见领袖的依赖度还比较高,但是能理智地与在线朋友讨论分辨事情真相。第三,“青海地震事件”的复杂传播度较高,是因为在线用户使用社交媒体的目的是展示事件进程、发布求助信息,甚至组成在线社团进行紧急应对。对此,通常需要经过多个在线邻居的消息确认才能参与到传播过程中[24],即在突发事件应急管理中可以通过在线社会动员提供服务。

本文尝试对社交媒体上公益信任危机事件的传播过程进行机理分析,虽然得到了部分有益的研究结论,但是研究对象缺少普遍性。因此,下一步将继续收集社交媒体上的公益信任危机事件,利用复杂传播模型开展大规模数据分析,归纳和加深对此类事件传播规律的理解和认识。