从物质到数据的进程走向公共空间的艺术与策展

段少锋 Duan Shaofeng

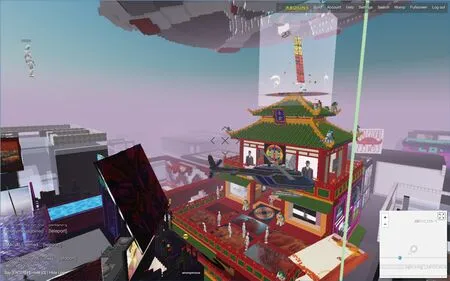

1.赤金美术馆“跳出三界外,不在五行中”NFT艺术群展,2021

当我们站在2022年的角度回看2019年的一切,觉得似乎恍如隔世。2019年3月11日上海《新民晚报》报道,第二届“上海艺术24小时”将在3月23日到24日举办,第二届“上海艺术24小时”在上一届的基础上将时间延长为48小时,同时该项目涉及的美术馆机构在2018年十五馆的基础上扩张到二十家。最终这个活动的参与人数达到了7000人,相比较2018年的“上海艺术24小时”增长了2000人。“上海艺术24小时”堪称“一场艺术马拉松”,这一模式成为属于上海的“艺术永不眠”模式。同时也在2019年,《新周刊》艺术主笔孙琳琳的《艺术永不眠》一书在广西师范大学出版社印行,这本书涉及了中国当代艺术的十一个核心地带,作者在序言中这样写道:“本书不是一本以时间为序、平行结构的文集,而是由十二年来我所观看的一件又一件杰作、采访的一位又一位艺术家、经历的一个又一个现场所共构的一段历史,最后以二十四小时呈现。”从“上海艺术24小时”到孙琳琳笔下的“艺术24小时”构建起一个城市的“艺术永不眠”和一个当代艺术观察者视野中的“艺术永不眠”。《艺术永不眠》一书中对于艺术现场的描述在今天看来同样让身处疫情时代的人们难以想象,其中一些篇章比如:“9:00,北京四得公园,北漂艺术家在晨练”“15:00,北京佩斯画廊,文青把回顾展挤爆了”“4:00,上海西岸,美术馆施工队通宵赶工”“武汉东湖,雕塑家发了朋友圈”,在这些日夜的转场的现场中孙琳琳描绘了一派热火朝天的中国当代艺术发展图景。从“上海艺术24小时”到孙琳琳笔下的“中国当代艺术现场的24小时”,在过去几年中“艺术”这个词似乎真正走入了中国社会的日常生活中──这显然是之前的文艺青年无法想象的,比如电影导演贾樟柯于2009年在中央美术学院的讲座中这样谈到:“我觉得艺术家与社会产生的互动关系在推动时代的进步,那时候正好罗丹雕塑在中国美术馆展出,我们都从太原到北京去看,看完之后马上又回家。”艺术走向公共的历程伴随了中国当代艺术的发展,从边缘走向中心,从大城市走向二三线城市,甚至自然和乡村空间。而在当代艺术现场中策展人扮演了重要角色,策展人的工作促使艺术发生的场域、艺术的话题,甚至艺术发生的形态越来越公共化了。

现在看来很难清晰地分辨出策展人到底产生于何时何地,克里斯托夫·舍里(Christophe Cherix)这样谈到:“如果说现代艺术评论家的形象自狄德罗(Diderot)和波德莱尔(Baudelaire)以来已渐趋丰满,那策展人存在的原因尚不明确。”在他看来19世纪末和20世纪的艺术与展览史有着千丝万缕的关系,策展人作为职业包含了多重身份,比如博物馆馆长、艺术商人、艺术评论家等。由此可见当代艺术策展的产生本身是伴随着艺术史发展、艺术生态的变化而产生的,当我们讨论策展时所面对的语境是现当代艺术的语境,而非之前的艺术语境。以西方艺术史为例,1855年库尔贝(Jean Desire Gustave Courbet)创作的作品《奥尔南的葬礼》和《画室》被巴黎万国博览会评审团否决,于是库尔贝愤然在附近自行组织了主题为“现实主义:库尔贝四十件作品”的个人展览,在这场展览中艺术家表达了明确的艺术主张和所反对的立场,这场展览带有今天的展览制度中的策展属性。在库尔贝之后,1864年印象派的年轻艺术家们在巴黎卡皮西纳大道的一所公寓举办了第一届印象派群展。这些展览无疑在以往学院派主导的沙龙展览之外创造出了新的展览模式。

现代艺术的产生伴随着革命,此处的“革命”有多重含义,不仅仅是生产力层面的工业革命,同时伴生政治革命。双重革命导致原本艺术服务的对象产生了转变,随着艺术服务于王权政治和宗教的痕迹淡化,现代主义的艺术家们告别了以往以服务对象为中心的艺术生态,逐渐形成以艺术家为中心的艺术生态,在这一转变的前提下艺术生态在后来逐渐形成了围绕艺术家为核心的批评写作、传媒、画廊、收藏拍卖等系统,由此形成我们今天所能看到的艺术世界。展览的变化使得艺术的受众群体相较于以往形成了更为宽阔的公众领域,而不再局限于统治者和宗教领域,库尔贝和他之后创造的展览制度使艺术越来越具有公共性。此外,现代策展制度的产生伴随着现代主义的发展和现代美术馆的产生。策展人英文为“curator”,这一词语虽然源自于拉丁文cura,意为照顾,使用至今,“curator”的意思也早已不同以往,可以理解为策展人、博物馆馆长、监护人等,可见策展人的工作范围逐渐超越这一词语的原本概念。今天的策展已经成为了联通艺术世界各个环节的桥梁,现代艺术中策展人的角色被描述为多重形象:中间人、制片人、艺术家的保姆、导演、编辑等。在索伦·安德森(Soren Andreasen)和拉斯班·拉尔森(Lars Bang Larsen)撰写的《中间人:调停初论》一文中围绕“中间人”这一角色对策展话题进行阐述,对于“中间人”从“调停”和“中介”进行系统梳理,比如他们引用吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)在1985年题为《中介者》的访谈中谈到运动和流动就是创造本身,中介者以运动来保持世界的开放和活力;又如策展人汉斯·乌尔里希·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist)在《万事万物都处于“之间”》中谈到策展人从艺术体系中解放出来,建立起自己称之为“之间”的策展坐标。除“中间人”角色之外,策展人侯瀚如先生也同样提到了“中间地带”(The Mid-ground),《在中间地带》体现出他所处的20世纪90年代到2000年策展思考的合集,而他所处的背景是一个全球化的背景,“在中间地带”便是侯瀚如先生在诸种文化形态中的状态。

策展人的角色在现代美术馆制度之外,双年展制度、艺术博览会制度、画廊制度促使策展人成为艺术事件中备受关注的人物,从独立策展人的诞生到超级策展人的诞生,比如众所周知的策展人汉斯·乌尔里希·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist),提诺·赛格尔这样写道,在无休止的活动中,他(小汉斯)愉快地处理艺术与生活的关系,经常营造出一些既奇怪做作,又高效且目标明确的生活情境。同时也是在同一本书中,阿普丽尔·兰姆写道,继承哈罗德·塞曼、蓬杜·于尔丹和亚历山大·杜尔纳的衣钵,成为堂吉诃德式策展人的领头羊意味着什么。

正是因为策展人这一身份的链接属性,使其成为不断被讨论和被建设的话题,于是我们可以看到今天的美术学院学科中策展成为了一门不可忽视的学科,除了当代艺术领域的策展之外,逐渐产生了新媒体策展、设计策展、跨文化领域的策展,甚至是链接商业的策展等多种学科门类。

回到中国艺术的语境中,中国当代艺术产生兴起于20世纪80年代,一开始在原本官方和学院等美术展览机制之外形成了具有公共性的展览,比如“北京新春画展”和星星画会在中国美术馆外公园的展览,这些展览大多在非官方的美术展览空间举办,打破了以往的展览形式,在知识分子领域产生了具有公共性的话题。之后当代艺术的潮流随着“85新潮”的产生逐渐和官方系统产生关联,进而1989年在中国美术馆举办了现代艺术大展,正如展览前言所言,这也是对于“85新潮”以来中国当代艺术的一次回顾,展览前言简洁有力:“谨以此展献给献身于中国现代艺术的几代艺术家。”对于此,尹吉男先生评论道:“多么有意思,一走进展厅我们就一起掉了头,那个禁止掉头标志成了嘲弄我们的无情之物。”在20世纪80年代末当代艺术登堂入室成为了一次具有公共影响力的展览,伴随着展览的突发事件使得这一次展览命途多舛但极富戏剧性。在这一阶段的当代艺术展览中并没有策展人这一角色,在展览的组织过程中艺术学院的老师、官方媒体的记者,以及批评家扮演了召集人的角色,在整个80年代的当代艺术展览中艺术家和召集人在官方展览制度之外,以一种中和的方式形成了介于官方机构和社会艺术思潮之间的展览模式,这一模式既是80年代特殊的文化艺术思潮的结果,又是1949年以来中国美术发展的特殊性所决定的。实际上80年代的文学与电影呈现出了类似的趋势,在官方主旋律之外呈现出个体意识觉醒,由此形成介于官方与民间的多样性面貌,此时的文化艺术领域主要关注的话题是关于宏大叙事和个人风格化的表达,传统与现代、继承与摒弃、东方和西方,这些构成当代艺术讨论中的几个方向。此时的当代艺术所针对的问题也是极富时代气息的,这与20世纪80年代之后中国当代艺术面对的复杂性相比纯粹了不少。

步入20世纪90年代,原本在官方和民间建立起的艺术活动机制进入到低潮期,当代艺术的展览活动进入到社会空间领域,造成这样的局面是因为,一方面官方美术馆在80年代之后减少了当代艺术的展览,另一方面围绕着当代艺术的社会机构以及市场并未形成,因此这一阶段的展览实践大多在社会替代性展览空间。同时90年代初期国内艺术领域引入了“策展人”这一职务名称,这一时期的展览组织既有独立策展人的参与,又有艺术家的自我组织实践,其中在实验性与具有社会介入性的展览中艺术家自我组织扮演了重要角色。比如“后感性”和“超市”展,这两个展览一南一北,分别在替代性的展览空间展示,同时展览的组织者、策划者也是参展的艺术家。巫鸿先生认为“实验性”是90年代衡量当代性的准绳,而实验的对象不再停留于作品风格和形式,而是探索艺术与社会变革的关系,由此当代艺术的公共性和实验性以及二者之间的磋商成为重要的思考课题。在实验性展览之外,1992年吕澎在广东筹办了“中国广州·首届九十年代艺术双年展(油画部分)”,这一展览打开了中国当代艺术市场的大门,艺术与市场产生了更为直接的关联──这是20世纪80年代的前卫艺术家无法想象的。在中国当代艺术本土面对的政治经济环境复杂化的同时,因为圆明园画家村等艺术生态的出现,国外收藏家成为中国当代艺术的主要收藏群体,因此在1993年中国当代艺术在威尼斯双年展集体亮相,在复杂的本土环境之外形成了另外一种语境,即全球与本土交织的语境。全球和本土作为艺术发生场在90年代的复杂多变使得这一时期的中国艺术家面对着一个相比以往更为宽泛的公共空间领域。如果说80年代的当代艺术发生在精英阶层的公共空间,那么90年代的中国当代艺术则发生在更宽阔的、真正的社会公共空间领域以及国际视野中。同时这一时期中国当代艺术的群落生态,比如北京宋庄和东村的产生,以及激进的行为艺术成为那一时期的公共话题,比如朱大可先生在《先锋艺术的三面红旗》中认为:“中国美术的痞子运动逐渐走向衰微,各种职业策展人掌控了中国画家在国际画展上的出镜节律,实际上掌控了中国美术的风格走向。”

在20世纪90年代开启的艺术市场化露出苗头之后,随着中国市场经济的发展,同时在21世纪初中国在全球化和房地产经济的推动下,当代艺术迎来了今天看来依然不真实的爆发期。2001年中国加入世界贸易组织,同年中国成功申办2008夏季奥运会,由此奠定了接下来中国越来越趋于开放的基本面貌,同时2003年非典疫情之后房地产经济迅速发展直到今天,内外环境的改变促使中国当代艺术迎来了市场大爆发期,与此同时国际资本涌入到中国当代艺术领域,2002年东京艺术工程落地北京798艺术区,开幕展为冯博一策划的“北京浮世绘”,这一展览主题本身就带有多元文化的意味,这也意味着原本是旧工业遗迹的798逐渐走向国际化的艺术区。之后国内、国际资本不断进驻798,原本798艺术区以艺术家工作室为主,随资本而来的是艺术家的出走与大量国内外艺术机构的形成。今天798艺术区成为了北京的一处旅游胜地,国际化艺术区的形成意味着对于展览的需求大量增加,同时也有艺术市场的刺激,因此90年处于半地下和边缘的策展人成为了798艺术区各大艺术机构的内容生产者和策划人。同时在90年代出现的圆明园画家村和东村之后产生了新的艺术群落,比如宋庄、上苑、滨河小区,这些群落多在城郊农村或者城乡结合部,而在2000年之后城市内出现了花家地艺术群落这样的群体,策展人唐昕认为:“花家地艺术群落标志着20世纪90年代年轻艺术家向农村逃离、逃离时代的结束,艺术家们转向以积极的态度置身于日新月异的城市变迁中,敢于面对并切身体会社会巨变中的艰难、痛苦、快乐和眩晕。”中国当代艺术策展人机制的真正形成恰处于这一时期,艺术区的建设,艺术生态的多样性,以及私人美术馆的涌现,双年展的遍地开花,以及美术学院在传统的艺术史专业之外建立艺术管理专业,这些无疑为策展人的登场和制度建设提供了前所未有的机遇。策展人在公共领域的话语影响力随之增大,比如中国艺术权力榜和AAC艺术中国等奖项设置了年度策展人的奖项。除此之外,策展人的工作逐渐跳离出以往的召集人身份和学术身份,策展人同时可以是媒体人,可以是艺术市场推动者。策展似乎成为了显学,2013年国内以蜜蜂文库为代表出版了大量的策展论丛,同时再后来一年中策展甚至作为双年展主题呈现在中央美术学院美术馆,在这一场名为“无形的手:策展作为立场”的展览中集中讨论了策展的方方面面,这场展览将策展话题带入了公共领域,时任中央美术学院美术馆馆长的王璜生这样写道:“美术馆对策展人和策展方式都是高度重视的。公共表述应建立在宏观的艺术史或者社会观察提出看法的基础上,这一点与策展人有密切的共构关系。”

2017年佩斯北京举办了新媒体艺术家团队Teamlab的展览,这个展览区别于以往798画廊举办的展览,在艺术区史无前例地形成了排队看展的状况,随之而来的便是对于网红展的讨论。时隔一年之后,在798艺术区涌现出了大量类似追求流量的新媒体网红展,与此同时2018年伴随着刘慈欣获得雨果奖,以及涌现出的大量科幻电影,科幻浪潮使得艺术领域不得不面对科技的跨领域问题,虽然在此之前,多媒体艺术、新媒体艺术、跨媒体艺术、实验艺术等多种提法中已经隐含了艺术与科技的关联,同时在中央美术学院美术馆举办的两届北京新媒体双年展为艺术与科技专业方向的形成奠定了基础,新媒体策展正式浮出水面。策展人和写作者龙星如翻译了《重思策展》一书,详尽地探讨了新媒体策展。2017年现代汽车文化中心发起了Hyundai Blue Prize,该项目在过去的四届中分别以“社会流动”(2018)、“未来演化”(2019)、“社交智能”(2020)、“谐振之城”(2021)为主题,从主题便彰显出其倾向:艺术与科技结合的倾向以及公共话题的倾向。同时期,2017年在中央美术学院同时产生了新的艺术与科技的专业方向,而在2022年中央美术学院科技艺术专业方向申报成功,这意味着比以往的新媒体艺术更为超前的艺术专业产生了,这一专业既是对于新媒体专业的延伸,同时也体现出当代艺术跨领域拓展的新趋势。所谓“网红展”和艺术与科技的融合使得艺术传播和展览面对的公共空间史无前例地扩大了,一方面“网红展”的参与性使得艺术的受众不再局限于物质消费而变成了艺术的体验,在这一语境下“流量”成为了重要衡量指标,这就意味着艺术的受众比以往更为拓宽了,另一方面,移动互联网技术和通信技术5G的发展,以及虚拟现实和增强现实,人工智能的技术进步使得艺术发生和传播的场域不再局限于实体的艺术空间,自媒体,社交网络这些场域成为了新的虚拟的公共空间。总地来讲,参与性和媒体传播属性,以及虚拟空间都使得公众的概念在艺术领域被放大了,因此走向公众空间的策展变成了诸多的可能性。

2.焦兴涛,《藏》,2017,漳州国际当代艺术展现场

除了艺术本体的公共领域的拓宽,在2008年箭厂空间之后产生的独立艺术空间浪潮将艺术的概念拓展到社区和替代性空间领域,替代性空间在前面论述中提到20世纪90年代实验艺术展览已经出现,比如邱志杰策划的“后感性”展览在芍药居居民楼的地下室举办,又比如徐震策划的“超市”展在上海广场购物中心举办,冯博一策划的“生存痕迹”在废弃工厂举办。在2008年出现了以北京胡同内箭厂空间为代表的专门的独立艺术空间,以及展览替代性空间,其中替代性空间不仅仅包含原本90年代的空间范畴,而且拓展到城市公共空间、自然空间、乡村空间,这些又与后来的文旅、商业性策展相关。中国台湾艺术家姚瑞中认为90年代的替代空间自觉性高、性格鲜明、社会参与度强,而2000年之后替代空间为了生存采取了灵活或者折中的方式,不排斥政府补助和商业的募款,他称这一阶段的替代性空间为“后替代空间”。可见后替代性空间的概念相比较于之前也拓展了,在《搞空间:亚洲后替代空间》一书中便以箭厂空间为例介绍了北京的独立艺术空间,与此同时其他的替代空间在资本作用下出现了其他形态,比如旧工业遗迹改造成为展览空间,结合文化旅游项目的展览空间,以及商业体内的美术馆,这些在场域原本的功能外形成了新的展览空间,比如K11美术馆、芳草地美术馆等,而在自然空间和乡村领域,基于日本越后妻有大地艺术祭和濑户内海三年展等经验,在国内产生了大地艺术节遍地开花的局面,同时基于国家乡村振兴等政策的引导,艺术介入乡村建设的项目也越来越多地出现了,以上项目的典型案例如乌镇艺术节、艺术在浮梁等体现出这一时期公共空间的拓展。可见替代性空间不再单独指独立艺术空间,同时也有诸多非专业展览空间转化为展览空间的项目。

除了物理意义上的公共空间,公共空间在虚拟领域的拓展尤其在疫情到来时成为了趋势。2019年年底,突如其来的疫情使得整个世界进入了停摆阶段,在此阶段大型展览项目不得已推迟,其中包括上海双年展、威尼斯双年展等国际性展览项目。面对突如其来的危机,艺术界的应对方式正如其他领域,从线下实体空间转为线上虚拟空间的实践,因此在2020年初期云端展览的多种形态逐渐涌现。虽然在虚拟空间进行展览的方式在此之前早已存在,但无疑疫情的隔离和工作方式的转变使得虚拟空间的策展变成了艺术行业不得不面对的现状,正因如此,虚拟空间策展成为了新的课题。这一阶段涌现了诸多新的社交网络和虚拟空间的展览方式,以中央美术学院美术馆和清华大学美术学院举办的毕业展为例,这两场毕业展采取了不同的线上策展方式,中央美术学院美术馆结合现实展览空间进行设计,形成了虚拟3D空间看展,以及网页看展的双重模式;而清华大学美术学院则以平面呈现为主。虽然二者依然存在体验不佳的问题,但无疑是疫情防控期间线上展览探索的典型案例。姑且以2020年经济产业领域线上会展数据为例,经统计2020年中国境内线上展总计举办628场,其中同期举办境内线下展的展览总数达到509场,另外119场线上展则单独举行。当然这一数据只是作为整体2020年环境的注脚,此外另外一个数据,据国家文物局统计,2020年全国共推出超过2000项线上展览,总浏览量超过50亿人次。而在当代艺术界2020年也全面开启了线上模式,虽然目前笔者并未查证到确切的艺术行业线上展览数据,而从2020年度艺术事件盘点可见,原本计划于2020年3月底举行的巴塞尔艺术博览会香港展会()宣布取消线下活动,同时将在线上展厅呈现参展画廊的艺术作品。之后的2020年5月6日“首届弗里兹线上展”开幕,在其原定的线下开幕时间拉开了线上VIP预览。除了线上展览之外,线上论坛和直播的方式拓宽了原本艺术项目的公众属性,比如尤伦斯在疫情防控期间,由艺术家胡向前做的系列线上直播带货的活动,线上的论坛和直播从2020年开始成为了艺术发声的重要方式,直到现在似乎所有的艺术机构都熟悉如何通过线上与直播的形式进行展览传播。伴随着屏幕化生存和娱乐,短视频的浪潮虽然早在疫情到来前就形成了,但疫情无疑加速了短视频在社交网络病毒式传播的可能,尤其以抖音、B站、腾讯视频号为例,今天的展览的公共性通过这些短视频的传播产生了远比线下传播更为庞大的观众群体,因此展览的策展工作考虑线下体验的同时,现在机构和策展人普遍重视线上的短视频传播、直播、论坛的虚拟公共空间的公众影响力。这既是疫情状况下不得已的应对危机的方式,也是无形中形成的新的工作方法和策展方式。

在媒体的描述中,2020年之后被称为后疫情时代。实际上这是一个乐观的描述,因为我们依然身处于疫情的紧张状况中,结合现实来看,后疫情时代的提法某种程度上有几分理想化。我们姑且以后疫情时代来指代今天的世界,后疫情时代的策展与之前发生了大的转变,比如第59届威尼斯双年展策展人阿莱玛尼对双年展主题展艺术家的拜访采用了线上参观工作室和调研的方式。根据澎湃新闻的报道,塞西莉亚·阿莱玛尼在疫情期间“在线访问”了400个艺术工作室,其体量之大和形式创新史无前例,阿莱玛尼既发挥了线上虚拟的便捷性,同时也克服了疫情下现实状况的挑战。而以往以永不停歇的飞行著称的超级策展人小汉斯在后疫情时代大量减少了自己的国际旅行,2020年3月份疫情暴发之后,小汉斯以线上的形式对话中国艺术家,在给艺术家发出的邀请信中他明确指出:“这一计划的灵感来自世界各地被‘隔离’的人们已经把‘做’的实践发展为一种富有创意性的表达方式”,之后这本由小汉斯和曹丹合作的《做》最终出版。后疫情时代中国策展人与艺术家的交流逐渐趋于线上化,这无形中增加了策展的难度,但也在某种程度上产生了新的观念。比如第59届威尼斯双年展中国馆的策展人张子康先生的策展也采用了线上的方式,策展人的布展沟通,以及论坛、开幕皆采用了线上的方式,这在中国馆历史上是史无前例的。而中国馆的主题“元境”(Meta- Scape)在看似传统中国文化当代表达的外表下呼应了今天元宇宙的新兴话题,张子康先生在接受记者访问时这样阐述主题背后的科技要素和中国传统要素:“以钱学森的‘灵境’为灵感,我提出了‘元境’──‘元’在中国文化语境中有初始和无限的意思;‘境’在中国文化的话语体系中,是一个随着时代演变,意义叠加的词,可以有多层理解。从最早的边境之意,到文人的意境、心境,后泛指一种心灵感知的境界,蕴含着文人的理想。”由此可见,2020年之后区块链加密技术和元宇宙的浪潮无疑深刻影响到了艺术领域,这也成为了后疫情时代中艺术创新性的可圈可点之处,在以往艺术的形式和观念之外,加密艺术和元宇宙的概念被引入到当代艺术领域,刺激了原本焦灼停滞的艺术行业。这一刺激体现在对艺术家的冲击,无论是“85新潮”以来就活跃着的成熟一代艺术家,还是刚刚步入艺术行业的年轻艺术家,加密艺术制造了群体的困惑和焦虑,同时刺激艺术家参与到加密艺术的尝试和学习中,甚至在2020年大量涌现了与加密艺术有关系的线下展览,这些展览引领一时话题,比如BCA科技艺术在尤伦斯当代艺术中心举办的国内第一个加密艺术展“虚拟生境”,以及加密艺术家刘嘉颖在嘉德艺术中心举办的第一个加密艺术个展“一个小目标”,这些展览体现出年轻一代对于新艺术形式的拥抱,此外成熟的一代艺术家,如蔡国强、徐冰、方力钧等陆续加入到加密艺术的探索中,虽然这些尝试太过于当下而无法评价其优劣,但这些体现出加密艺术的影响。笔者在2020年和2021年先后组织策划了两次加密艺术的线上展览,这两个展览既是以加密艺术为主题和主体,同时也采用了区块链美术馆的概念,这也似乎隐含了后来元宇宙的因素。这两个展览的策展皆采用线上的方式,展览组织借用今天的社交软件建立艺术家社群,由此形成展览艺术家名单,在加密艺术展的策划中实际上又成为对加密艺术的学习和普及──毕竟很多艺术家其实对于加密艺术不求甚解,这一过程的意义本身便是展览意义的一部分,正是通过展览的组织使得艺术家和策展人对于加密艺术进行了交流探讨。传统媒介的艺术家对自己原本物质化作品的数据转换形成了最终的展览作品形态。可以这样说,在后疫情时代线上展览虚拟化的过程中,作品去物质化的同时,空间和策展也去物质化了,从物质空间和物质属性转入到数据,这一转变构成了公共空间这一概念的泛化。

从2018年斯皮尔伯格导演的《头号玩家》到2021年肖恩·利维导演的《失控玩家》,数据形成的社交、游戏、虚拟在过去五年的发展早已不可同日而语,在艺术领域,社交、游戏、虚拟的方式相比较于科幻题材不同,其中所产生的参与性、互动性、虚拟性成为了今天展览的新特征,数据既是创作的媒介──虚拟现实、人工智能、3D打印和建模、数字绘画等都以数据为载体,连接了物质和虚无的关系,同时数据也是艺术的发生场域──虚拟展览、网络传播、线上交流、开幕直播等也以数据为载体。2021年下半年在中央美术学院美术馆廊坊馆开幕的“演化:公共的未来”便是一次围绕公共议题和公共性艺术为话题的展览,笔者作为联合策展人策划了本次展览,在这个展览中首先有以往公共艺术的呈现,比如苏新平的《行走的人》,也有体现了艺术话题的公共性作品,比如讲述了疫情这一公共话题的贾樟柯的作品《来访》,同时体现出大众参与的公共性,雷安德罗的作品《反射港湾》和宋冬的作品《一刻》,也体现出互联网虚拟的公共空间的结果。还有体现出虚拟空间属性的艺术创作项目,比如屏幕间的作品和艺术家刘嘉颖的赤金美术馆,这个展览从五个维度呈现出围绕着艺术公共性的探讨,这些公共的方向皆体现出今天艺术家和策展人面对的公共性的多元可能。正如展览主题中“演化”一词的提示,公共概念的发展也是一个不断进化的过程,比如今天的公共艺术早已经不是20世纪90年代的城市雕塑范畴。在“演化:公共的未来”展览中笔者作为策展人曾撰文阐述对于公共的理解:“步入到新世纪以来,公共空间经历从互联网到移动互联网的发展,其中公共空间从现实走入虚拟的线上,艺术的发生场所不再局限在物理空间中,一方面新技术成为创作媒介,另外一方面新技术使艺术有了新的传播空间,在这一趋势中,伴随着社交网络和自媒体的产生,公共艺术不再局限为以往城市公共空间的雕塑形态,数据成为了互联网公共空间的作品形态,正是因为通信技术和互联网技术的持续更新,今天的公共艺术中公共性包含了比以往更丰富更多元的内涵:主题的公共性、面向大众的公共性和参与性,媒介的公共性等,因此今天的公共艺术实际上已经从以往公共艺术的藩篱中跳脱出来成为了公共性的艺术。”

公共空间的演化形成的多元未来,为策展人制造了多种可能,策展不仅仅局限于当代艺术领域,也不局限于物理空间,策展人变成了跨领域视觉文化内容的策划者,同时也变成了信息的编辑和传播者,由此最终成为艺术的推动者。公共未来同时使得策展人不断丰富自己的文化视野,又同时促使策展人细分自己的专业关注领域,由此形成分门别类的策展人类型,比如新媒体策展和参与性艺术策展等细分。在绘画和电影创作领域早已出现人工智能的参与,形成人工智能绘画和电影。那么随着技术的进步策展人会不会迎来人工智能的挑战?对于策展的讨论近年来无非两个极端,一方面艺术界热衷于谈论策展,关于策展的论著近年来着实出版不少,一方面策展的泛滥使得越来越多的人质疑策展存在的必要性,越来越多的机构展览中策展人空缺了。中国需要什么样的策展人?策展人盛葳认为:“(策展人)他们策划的展览未必一定聚焦在艺术本身,有时候可能是关于社会、关于政治、关于哲学、关于历史的视角。在风格审美的艺术史学科被广泛质疑而进入跨学科视野,当代艺术对其他领域的介入日益广泛深入的今天,学者策展人所策划的研究型展览往往能够产生持续性的长期影响,而被刊载入艺术史。”在笔者看来所谓细分学科的当下,跨学科能力正是一种公共语境的转变能力,策展人如何把艺术问题放大到公共领域是极为重要的品质。

策展人面对的挑战和机遇同时也是艺术界面对的挑战和机遇,在上述公共化不断加强的历程中,策展人必然要思考的问题之一就是如何走向公共空间,艺术原本是公众化的私人痕迹,在中国当代艺术四十余年的历程中,艺术从主流分流出来,从精英阶层走向大众,未来这一趋势只会更加明显,对于策展人来讲链接公共和专业领域的能力尤为重要,这种链接既是传统策展人的工作,又是今天公共化时代的艺术转译。事实上看来,公共而开放一直都是艺术史的发展线索。

注释:

[1]数据参见2018年5月18日人民日报《上海艺术24小时,你去暴走城中的民营艺术场馆了吗?》一文,以及青春上海2019年3月25日文章《刚过去的这个周末,上海约有7000人都在做同一件事!》。

[2]孙琳琳:《艺术永不眠》前言,广西师范大学出版社,2019年。

[3]《贾樟柯:我的回忆,我的故事》,讲座,2009年,中央美术学院北区礼堂。

[4]克里斯托夫·舍里(Christophe Cherix):《策展简史》序言,汉斯·乌尔里希·奥布里斯特:《策展简史》,译者:任西娜、尹晟,北京:金城出版社,2013年。

[5]索伦·安德森(Soren Andreasen)、拉斯班·拉尔森(Lars Bang Larsen):《中间人:调停初论》,保罗·奥尼尔主编:《策展话题》,译者:蔡影茜,北京:中国青年出版社,2014年,第17页。

[6]侯瀚如:《在中间地带》,译者:翁笑雨,北京:金城出版社,2013年。

[7]汉斯·乌尔里希·奥布里斯特:《关于策展的一切》,译者:任爱凡,北京:金城出版社,2013年。

[8]尹吉男:《独自叩门》,《精神幻象──中国现代艺术随笔》,三联书店,2002年,第263页。

[9]巫鸿:《关于展览的展览:90年代的实验艺术展示》,中国民族摄影艺术出版社,2016年,中文版序。

[10]朱大可:《流氓的盛宴:中国当代的流氓叙事》,新星出版社,2006年,《先锋艺术的三面红旗》一文。

[11]唐昕:《花家地:1979-2004中国当代艺术发展亲历者访谈》,中国英才出版有限公司,2005年,导言。

[12]王璜生:《游离:美术馆与策展机制的现状》,《无形的手:策展作为立场》,中国青年出版社2014年出版。

[13]巫鸿:《关于展览的展览:90年代的实验艺术展示》,中国民族摄影艺术出版社,2016年。

[14]姚瑞中:《从替代空间到后替代空间》一文,《搞空间:亚洲后替代空间》,田园城市文化事业,2011年。

[15]参见产业信息网刊文《2020年中国数字线上展览行业发展现状分析:受新冠肺炎疫情影响,数字线上展急速发展》,2021年7月1日。

[16]参见中国经济网刊文《国家文物局:春节期间博物馆网上展览总浏览量超过50亿人次》,2020年5月12日。

[17]参见凤凰艺术刊文《2020艺术世界的线上实践是凑热闹还是真转型?》,2021年2月16日。

[18]参见澎湃新闻刊文《阿莱玛尼开启威尼斯双年展“她时代”》,2022年2月14日。

[19]参见中央美术学院艺术资讯网刊文《张子康:用科技与艺术,呈现中国艺术的发展体系》,2022年3月14日。

[20]段少锋:《从公共艺术到公共的艺术》,“演化:公共的未来”当代艺术展策展人前言,中央美术学院美术馆廊坊馆,2021年。

[21]盛葳:《中国需要什么样的策展人》,中央美术学院美术馆:《何为策展:策展之公共性》,湖南美术出版社出版,2021年。