关于后疫情时代的策展,我们可以想到些什么?

邱敏 Qiu Min

后疫情时代不是指疫情已经结束了,这里的“后”正如我们在艺术史上谈论的后现代主义的“后”一样,它不是历史时期就此告一段落,而是把现代主义边缘化或者忽视掉的东西重新进行审视。因此,在本文中使用后疫情时代一词作为一个历史时间节点的划分,主要是为了把我们之前在艺术策展中没有留意的、忽视的、隐性的问题找出来。新冠疫情之后,我们的生活改变了,时间带着我们前行,我们在未来将带着疫情的记忆向前走。因此,疫情对于各行各业都是一个重要的转折点,它促使我们不得不面对和审视疫情之前没有考虑到的方方面面,由此去重塑我们的策展思路、斟酌策展细节、解决遇到的矛盾和问题。

一、现场实体展览停摆,线上展览被迫全面进入

在新冠疫情暴发之前,艺术展览通常都以现场实体展示的方式呈现,策展人的策展方案几乎都是围绕展示空间进行策划和布展的。虽然之前已经有一些艺术博物馆开始陆续进行虚拟博物馆的数字化建设,但是初衷主要是为了保存和记录已有的艺术品和文物,以便更好地研究。2020年新冠疫情的爆发以及应急实施的封控隔离措施,使得各种艺术展览活动在措手不及的情况下处于暂时冻结和停摆的状态,所有艺术机构的线下通道全部被迫暂时关闭。首先是2020年巴塞尔艺术展官方宣布3月在香港会议展览中心的展览取消,紧接着Art Central宣布取消当年的展会;佳士得通告3月的艺术拍卖会延期;台北典亚艺博会5月的展会宣布延迟至2021年……在2020年4月联合国教科文组织和国际博物馆协会的一次全球性调查中显示,“疫情期间全世界8.5万座博物馆闭馆,占总数90%,其中近13%的博物馆可能面临永久性关闭。2021年4月13日,联合国教科文组织再度更新相关数据:2020年博物馆平均闭馆155天,2021年以来很多博物馆不得不再次关闭。2021年以来,博物馆参观量比2019年下降70%,所调查博物馆收入减少40%-60%,公共财政投入在削减,波及近50%的博物馆。”对于民营美术馆来说,在运营成本上更是不堪重负,自2020年1月24日闭馆以来,他们的运营收入锐减,而运营成本却相对增加。

1.卢浮宫数据库英文官网首页

2.卢浮宫数据库中文官网首页

3.卢浮宫数据库首页的7个艺术门类

4.卢浮宫数据库首页的主题藏品

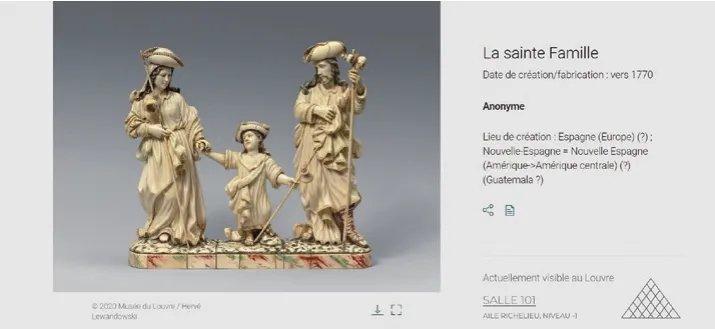

5.卢浮宫数据库收录藏品及介绍

最初的线上展览常见的方式是对实物展览的复刻。早在1984年,上海博物馆以电脑组的方式建立了第一个数字化机构,而1996年在人民广场建成的新馆是博物馆系统的第一座智能化大楼。上海博物馆有国际性的专业眼光和相应的技术能力在艺术图像智能化数据库方面长期预埋铺垫,因此在2020年1月24日,全国的艺术博物馆集体宣布闭馆停摆的时候,上海博物馆利用之前积累的数字化数据,在新春伊始就给广大市民提供了云看展的机会。而对于另外一些并不具备数字化艺术品资料库的艺术博物馆,突发性的闭馆,使得艺术展览变成了一种非常突兀的断裂。在人类历史上,突发性的可传染疾病会反复,并非今天才出现,比如中世纪的黑死病(鼠疫)、西班牙大流感、霍乱、天花、肺结核等等,那个时候没有今天的通讯设备和先进的科学医疗手段,死亡率更高。但是,流行性病疾带来了日常生活、社交方式等的剧烈变革。我们无论从事什么行业,如果不具备一种未来的前瞻性眼光,在遇到突发性事件时就会处于一种搁置暂停的被动状态。人类从农业社会进入工业社会,再到当前的信息社会,我们的日常生活,包括思维方式已经进入到了数字化的世界,人类社会从政治、经济、文化生活都不可避免地被裹挟进数字化的编码之中。从宏观的角度看,疫情制造的并不是眼前所见的断裂,相反它把之前已经正在酝酿或者潜在的力量加速运转起来。比如艺术品的数字化和艺术空间的虚拟化,最初作为艺术领域的一种补偿性或者辅佐性手段,业界一直处于观望的或悬置的态度,但在新冠疫情之后,越来越具有一种显性的可能。虚拟数字博物馆、线上展示、艺术品的数字化保存、展示、创作等,是未来的一个必然趋势,只不过新冠疫情加快了其实践的速度,并在一定程度上激活了艺术没有实现的潜能,将其释放出来。那么在这样的情况之下,作为一个艺术策展人,不可能被动地等待疫情管控的结束,必须结合线上展览的特性,在策展方式和思路上准备新的预案。

二、线上展览,是否还需要策展人?

线上展览建立在数字化技术的基础之上,比如测绘、3D建模、3D打印、激光扫描、航拍、激光雕刻、网站链接、后台应用等,一个数字化领域的从业者或者界面操作的后台程序员和似乎就可以搞定一切。同时,展览在传播渠道上也有了大量新的媒介通道,相对于传统策展人,一名网红或者熟悉各种APP等线上传播平台的人,可能在艺术后期的推广上,比不熟悉这些数字平台的传统策展人要带来更大的点击量。今天我们在网络上的一切行为都会被记录,出行、消费、阅读,我们点击的每一个链接都反过来不断重塑我们的个人画像,系统基于这些画像给我们推荐商品、服务、展览,潜移默化地决定了我们的阅读好恶、消费级差、观展层次,系统比我们更知道自己的偏好。虚拟空间甚至比现实空间更现实,完全实现了自动化决策,我们每天浏览大量的信息,都是系统经过算法推荐的,我们喜欢看的不断被推送,不喜欢的就自动筛出。所以在一切智能化系统担当时,还需要策展人吗?

答案是:当然需要!艺术展览转向智能化系统,策展人依然担当着重要的角色,但他的策展思路和方式将随之发生变化。

古典艺术具有一种神圣性,头顶上笼罩着一层光晕。机械复制时代的艺术消除了艺术品的唯一性,光晕也由此消失了,它们不再依据传统的审美标准来进行价值判断,而是一件作品的社会性。比如我们拿着一只杜尚签过名的小便池,或者一只安迪·沃霍尔复制的超市货架上一模一样的布里洛盒子时,美术馆曾经苦恼如何收藏一件观念作品,美国的艺术理论家阿瑟·丹托等人通过讨论体制问题解决了大家的这一困惑:一件拥有物质形体的观念艺术品,重要的是背后体制的力量,它由艺术博物馆的馆长、著名的收藏家、活跃在各个财团的策展人、艺术家的名气和声望、各种文化的基金会,同时还有一大批有话语权的理论家、批评家、媒体,共同创造了一个观念艺术的上下文语境,一件艺术品有了阐释的理论依据,它也就具备了艺术价值的潜在可能。与此同时,它们都是拥有物质形体的。所以无论是史曼尼把本人的粪便做成罐头,还是翠西·艾敏把睡过数日的一张床搬到美术馆,抑或谢德庆用一年的时间将自己关在笼子里每隔一个小时打卡……当代艺术史上这样的例子数不胜数,不管他们的艺术观念如何激进、反叛、玩世不恭,一旦策展人要策划一场展览,作品的呈现方式皆是以物质实体的形式存在于物理空间之中。

信息时代的到来改变了艺术品的物理形式,20世纪60年代时麦克卢汉就预言了信息时代的来临,互联网为平台的交流方式带来一种结果,就是重新部落化。我们的日常行为方式处于一种聊天和对话的漫游状态。以数字技术为依托的艺术品以及艺术策展项目,就变成了一个跟传播有关的、与创意有关的线上项目。比如在2020年新冠疫情在全球四处开花时,世界各地的艺术博物馆和艺术机构都被迫暂时关闭,而有数字技术能力的艺术博物馆团队迅速与时俱进,借助虚拟网络平台开始进行线上的艺术项目推广。在这些艺术项目的推广过程之中,策展人依然是一个必不可少的角色,而且他的创造性思维被全面地激发出来。

6.卢浮宫数据库收录达维特作品(局部)

7.卢浮宫数据库收录达芬奇的蒙娜丽莎(局部)

8.美国洛杉矶盖蒂博物馆策划的居家博物馆的云端项目,利用家中任意物品去模仿名画

在海外,一些艺术博物馆在艺术品的数字化复刻上给观者提供了云端看展的服务,比如法国卢浮宫博物馆(https://collections.louvre.fr/en/)在2020年3月推出了线上的官方藏品数据库,观众可以看到涵盖48.2万件的数字藏品,并且四分之三的数字图像配有齐全的文字信息资料(图1-7)。法国奥赛美术馆(https://www.musee-orsay.fr/fr)则邀请知名艺术家或者批评家选择他们最喜欢的博物馆馆藏,每天推送一件艺术品,并附带文字解释自己推荐的理由。而另外一些艺术博物馆则吸收了网络游戏娱乐化、趣味化的特点,让观者既观看了美术馆的数字藏品,又加入到虚拟的游戏化场景之中。比如意大利的乌菲齐美术馆(https://www.florence.net/)把馆藏的文艺复兴时期的经典作品配上宗教典故和当下流行的网络段子,再加上一只新冠病毒畅游美术馆的虚拟场景,制作成一个短视频放在网上,在短短的十几天内就达到了超过12万的点击量。美国洛杉矶盖蒂博物馆(https://www.getty.edu/)2020年3月则策划了一个居家博物馆的云端项目,让公众从博物馆馆藏图片中挑选出自己喜欢的图片,利用家中任意物品去模仿名画,然后自拍,发布到社交媒体,在Instagram上不到半年时间一共征集到超过5万张的投稿图片(图8)。

相较于艺术博物馆,一些艺术家也以个人的方式利用云端进行艺术创作和展览计划。比如2020年3月美国艺术家KAWS联手英国艺术工作室Acute Art将其标志性作品“Companion”公仔以地理定位的像素形式漂浮在全球12个城市地标上空:多哈(伊斯兰艺术博物馆公园)、伦敦(千禧桥)、墨尔本(维多利亚国家美术馆)、圣保罗(伊比拉布埃拉公园)、纽约(布鲁克林博物馆)、纽约(时代广场)、巴黎(卢浮宫)、坦桑尼亚(塞伦盖蒂国家公园)、首尔(DDP东大门设计广场)、东京(涩谷十字路口)、台北(台北中山纪念馆)、香港(中环摩天轮)。观众通过Acute Art提供的APP可以购买7到30天的权限,就能查看到巨大的捂着眼睛的“Companion”公仔漂浮在城市上空。这次展览名为“延长假期”(),在有效地保持社交距离的前提之下,实现了公众与艺术之间的巧妙互动。观者可以通过手机与漂浮在城市上空的巨型AR公仔合影,也可以随意选择各种生活环境与公仔“在一起”(图9-10)。Acute Art的艺术总监丹尼尔·伯恩鲍姆说:“‘延长假期’推出后的几天里,Acute Art的应用程序下载量就达到了10万人次,而目前的总下载量在25万左右……KAWS创造了我以前从未见过的东西──他将AR变成了一个参与式的互动项目。你可以成为自己的策展人,并将这个小物件放在厨房、母亲的客厅、女友的浴室中。你既可以与朋友分享,也可以把它上传到社交媒体上──它已经成为了难以置信的可视之物。”

在国内,比如上海博物馆在2020年1月24日闭馆,所有线下通道被封闭,他们立即对之前积累的数字资源进行梳理,利用线上渠道开展策展活动。随之,国家文物局下达文件,要求各大官方艺术博物馆提供数字展示,就此拉开云展览的热潮。2020年5月18日国际博物馆日,全国各地博物馆纷纷推出了“云逛博物馆”“直播间里观历史”等多种在线艺术展览形式,有效避免了疫情防控期间受出行限制而无法观展的问题。

9.KAWS联合AR艺术机构Acute Art推出了一个AR艺术项目在手机端的查看

10.公众可以随意选择各种生活环境与公仔在一起

在这里最值得一提的案例是上海当代艺术博物馆(PSA)在2020年2月14日到3月16日的隔离时期,策划了“蓄电,微笑,再相聚──从情人节到植树节”线上系列活动(图11):“在线展览全景:24小时不闭馆的美术馆”云看展项目,不仅可以体验当前四个展览,还可以回看2016年至今所有过往展览的在线全景;“psD防疫计划”,邀请了活跃在国内外十余位设计师创作一款抗击疫情主题海报,以每周三次的频率在线亮相;“闭关练功”项目中,PSA向声音、身体等不同领域的艺术家发出邀请,与公众分享艺术家们居家时如何完成艺术修炼;“青策课程”则通过公众与青年策展人展开对话,以一系列推文的方式将对话的诸多话题公布于众;“寻谣计划”则是先邀请音乐人改编童谣,再邀请艺术家基于童谣再创作,以此寻求人与人之间的温情,“读图”呈现了40位国内外艺术家的60多件作品,艺术样式从架上艺术到装置、多媒体影像艺术、文献,并通过推送一日一图,让公众了解作品背后动情的故事。同时还不间断推出“晨读”“PSA亲子俱乐部”等线上活动。从上海当代艺术博物馆所策划的这些线上系列活动,我们可以看到策展人思路的灵活变通性,快速地从常规展览中跳离,将疫情防控期间的限制有利地转化成为有创意的云端艺术项目活动,不局限于数字艺术品的复刻,而是巧妙地运用封控隔离期间,对外部世界的了解集中于线上的状态,有效地将艺术策展理念悄然预埋在大众之中。其策展理念并不仅仅是针对疫情防控期间被迫闭馆而设计的临时性解决方案,相反,即便是疫情封控结束之后,这种人与艺术之间的云端连接方式,对艺术的普及和想象力都提供了非常有意义的启示。

三、策展人如何在线上展览中发挥作用?

在2020年的新冠疫情告一段落之后,一些艺术机构陆续开始了线下展览,参观展览由之前的全面开放,变成预约制。疫情只是出发点,数字技术和相关的经济形态,生活方式和对未来的想象到了一个临界点,真实世界未必真实,虚拟的可能更真实,彻底打破了对真实的讨论。技术带来了一种对真实世界的瓦解。以前,任何公众参观展览的时间是自由的,但是预约和限流使得我们在观展时被迫接受在规定的时间里快速看完展览,以免人流量的超额。如果疫情一直反复或不确定,一定会影响各大艺术机构的展览媒介,艺术家和策展人都不得不由此思考。数字化展览结合AI和大数据的应用,现在能到达的可能已经超越了我们的想象,但需要大量的金钱、数据和计算能力的堆积。其中也涉及很多技术性的细节,在线展览怎么去沟连观者的体验,艺术品与艺术品之间的内部逻辑如何自洽,展览除了像打游戏建模那样提供一些视觉惊奇,也需要接近人的认知习惯。所以不管线上还是线下展览,对于策展人而言,比较难的仍然是具有创意性的策展理念。

首先,未来的艺术展览一定是线上线下相融合的方式。VR、AR只是替代性的工具,人类直接的肉身体验是科技没办法完全替代的。但未来,线下人类真实的接触会变得越来越珍贵,教育、办公、看展览的云端链接会变成一种新常态。在因新冠疫情封控隔离的特殊时期,所有展览都被迫转为线上展示,在疫情管控的平稳时期,艺术展览又逐渐回到实体空间的现场展览。那么疫情并未完全结束,实体展览就会面临很多相应的管理措施。比如那些涉及引起观者扎堆的地方:展览前言、休息的座椅在疫情防控期间都被临时性地取消了,那么以后这些东西是否会被考虑永久性地取消,或者以另外一种方式呈现?而那些被观者触摸的物体介质,比如多媒体艺术中所使用的耳机、触摸屏、互动身体装置等,也因为疫情被临时性地取消,那么艺术家在创作时是否会考虑到媒介材质?策展人现场空间的布展方式是否要重新规划?当展厅入口和展品前都摆放着酒精消毒瓶,它就像作品的展签一样必不可少时,作为讲究独特性和创造力的艺术,是否会连同酒精消毒瓶一起进入创意产品的设计中呢?甚至,未来不展出接触的东西,除了虚拟艺术和虚拟空间,是否还有新的媒介材料或观展介质出现呢?

疫情的反复局部暴发是一个不得不接受的事实,比如今年(2022年)上海从4月1日起的全城封控停摆,它提示我们必须面对一个人类与病毒共存的问题,具体到未来的策展思维和艺术品的展示方式都必须进行重塑性的思考。固有的白盒子的展览空间是否由此被打破?当然,打破白盒子的展览空间已经不是一件新鲜的事,比如在艺术史上行为艺术、大地艺术、非艺术空间展览等等,早就打破了美术馆白盒子空间的展览方式。但今天提出的问题是,如果我们展出公众不接触的东西,这个媒介是什么?比如声音装置需要听,以前的方式是在展览现场提供耳麦,当耳麦变成一个病毒传播的中介时,及时解决的一种方式就是扫描二维码,进入网络链接,通过个人手机进行“听”。那在物理空间的实体展览是否就没有意义了,或者不适合观看了?

其次,作为一个后疫情时代的策展人,要了解数字技术的场景应用。艺术博物馆数字化建设在艺术品展示的恢复和重建中是一个主轴。由于新冠疫情的反复局部爆发,人口密度高的聚集性场所时刻都将面临被封控和暂时性的停业状态,而艺术机构也属于聚集性场所,所以在数字化转型的相关事务上,它由最初的被动转向了积极主动。过去,策展人直接面对艺术家、艺术作品和展览空间,而未来,他将思考如何利用数字化思维、理念和方法从展示到传播等对艺术品系统进行生态化再造,重新探讨艺术展览与社会的关系。展品的数字化转型带来了策展思维的变化,策展人必须得全方位了解数字技术,但并不是要解决技术问题,而是要与相关技术团队进行合作,将这种技术思维的方式,转移到策展的理念上来。只有了解了技术,才能知道观者体验需要什么,当我们把这些整合起来,才可能创新。策展人必须精心设计一些互动展项,把这些深藏于数据库中的资料实体化,与公众零距离接触。肉身在场的体验和虚拟线上体验存在着区别已经是不争的事实,那么如何把数字化技术的潜能更充分地运用到云策展上,以便提供观者在现场中无法体验到的感受呢?

11.上海当代艺术博物馆(PSA)在隔离时期,策划了“蓄电,微笑,再相聚——从情人节到植树节”线上系列活动

就数字化的复刻技术而言,并非仅仅是将现场展厅转化为线上展厅,策展人在运用这一技术思路时,也大有创意性的文章可做。比如以前的艺术展览无法看到细节,策展人可以运用后台的数字技术对艺术品进行局部放大,让观者可以看到在线下展览得不到的观展体验。再比如说,一个石窟造像或者建筑上的某个局部的雕塑,很多都孤零零地展示于博物馆里,一般公众只将其视为雕塑,但其实它是一个建筑空间的一部分,那么策展人对这一类作品的创新式策展,可以通过航拍,建立其三维模型,再把它打印出来或者在屏幕中展现出来,还原当时的历史场景。

由此,未来的策展人可能不是一个单独的个体,将会变成一个协作的团体。就像电影导演一样,他负责整体的场面调度,而一部电影的完成,需要一个电影工业团队。在未来的展览里,策展人的身份将变得更为多元化,其综合能力要求可能更高。正如数字化艺术不仅限于图像的复刻一样,线上策展也不仅仅是实体展览空间的复刻,它可以充分利用网络在线的优势,呈现出和线下实体展览空间不同的观展体验。比如过去,做一个主题展可能涉及到向各大艺术机构甚至私人藏家手中借展,一个著名的例子就是梵高曾经创作了多幅《向日葵》,其中有5幅收藏于世界各地不同的5家博物馆中。如果观者要同时欣赏这五件作品,可能需要主办方跟收藏有《向日葵》的各大博物馆进行借展。一件艺术品若跨省、跨国展出,艺术品专业运输、海关税是必不可少的环节。全球每年的展览中,展出方最头痛的事情就是因为运输或者安装不当而被损坏的艺术品。并且,经历了一定历史岁月的艺术品,因为空气氧化、湿度、温度等原因会产生磨损,所以一些稀缺性的经典艺术品或者一件博物馆的镇馆之宝是不会轻易借展的。但是线上展览这些问题都迎刃而解,它们将始终存在于云端,不会有任何后顾之忧。2017年,梵高的《向日葵》联合了5家博物馆进行了一次在线展览,每个藏馆的馆长或策展人还向公众发表了公开的艺术专题演讲。因此,策展人在这里就像是一个电影导演一样,他只需要提出明确的策展理念,像电影导演那样进行艺术品数字化调度,就可以围绕某一个主题顺利地开展艺术活动。

第三,策展人应该如何激活后疫情时代的实体展览空间?今天的艺术机构空间功能走向综合体,新冠疫情防控期间,我们发现工作并非只能在办公室完成。最初我们被迫在家居环境中完成工作,但经过两年多的测试,我们发现只要有网络通讯设备,很多事情都可以在家里完成。有技术能力的艺术博物馆正在完成线上展览,那么实体的艺术博物馆在将来存在的意义是什么?除了纯粹的观展体验场所,它的功能边界是否会被拓展?正如过去的大型购物广场一样,它不再仅仅是一个单一的购物场所,也变成了餐饮、娱乐、休闲、聚会、教育的场所,成为人和人、人和社会的一个物理性链接。那么艺术博物馆会不会在未来也变成一个类似于大型购广场一样的综合体?新冠疫情之前,就已经有美术馆置入大型购物商场里,比如上海淮海路上的K11、昊美术馆等就是典型的例子,其理念是通过文化和商业的融合,打造新型的商业模式,让艺术走入日常生活和社区。艺术在连接文化和社区再投资方面发挥了积极的作用。其实在疫情前,美术馆就已经不再是单纯的艺术品展示空间,而是一个多功能的综合体。新的需求让公寓变成了全天的生活与工作动态结合的空间,这对我们的展示空间意味着什么呢?在未来,它可能更倾向于一个文化社交场所,重要的不是美术馆空间本身,而在于它的文化理念和态度。比如赫尔辛基的颂歌图书馆,里面不仅有图书,日常生活中的所有物品都可以在里面借到,甚至还有专门的房间让大家在里面煮饭。它其实为我们未来的展览空间提供了一个很好的思考路径。因为当代艺术就是不断打破陈规的,从艺术作品到展示空间,都可以全部推陈出新。

12.本构建筑设计事务所设计的上海愚园路墙馆,占地不到1平方米

未来的展览如果依旧保持实体,策展人选择展览场地可能会不仅仅限于传统美术馆的方盒子空间,或者在打造新的美术馆的设计理念上,更强调户外和室内的开放性,而不是像过去那样的方盒子密闭空间,因为开放式的空间空气流通,并跟大自然结合。比如上海愚园路墙馆给未来的新型实体展览空间提供了一个非常好的思路。上海的老城改造最大的问题就是道路窄、人行道窄,而谢怀元和相南主创的本构建筑设计事务所利用有限的空间区域,设计了紧贴墙面,总长5.2米,占地不到1平方米的超薄美术馆(图12-13)。以前中国各大城市都做过街道黑板报或者街道橱窗,展览一些绘画作品,但信息时代对这种街道橱窗展示冲击非常大,每天经过的人流量很大,但大多数人都选择视而不见。而愚园路墙馆用了一种怀旧的方式,却巧妙地完成了对路人的吸引。在墙馆的人眼视线高处,设计师设计了一条高3毫米的透明玻璃光槽,对于人类的本性而言,越是私密的、遮掩的事物,人类越想窥视。所以当路人经过光腔时,总会忍不住驻足朝内窥视,从而完成对超薄美术馆内的艺术品的欣赏。这是一个举重若轻的设计,既没有影响到原有街道的风貌,也没有影响到路人经过街道的行道线,而且其吸引公众观看的方式是如此巧妙,没有任何招揽的声音,也没有任何海报张贴,但所有路过的行人无一例外都驻足停留,无声胜有声地实现了艺术欣赏。并且,观者可以扫描墙馆旁边的二维码进行投稿,主办方每个月都会挑选一件优秀的路人艺术家作品陈列其中,真正实现了在城市繁华街道,打造一座从创作到观展的主动权全部交付给路人的社区美术馆。

最后,作为一个后疫情时代的策展人既要思维迭代更新,也要具备“请循其本”的反思能力。策展人应该深度思考的是,我们在日常生活中大面积使用电子化工具,这一现实正在潜移默化地改变我们对作品观看的视觉心理。我们今天的阅读方式和思考方式是碎片化的,在对图像的处理中,我们喜欢PS或者局部拼贴,时间和空间被重组。数字化审美的趋势有一个弊端,就是技术上高度统一,所有的互联网都建立在算法上,所有算法的基础语言是二进制,屏幕原理也是一样。我们用相同的技术,艺术品的质感和颜色都有一种电子化的失真,全球多数媒体艺术家都有用共同的符号和数字的印象,因此创作出来的数字化作品在数字审美上都比较趋同,艺术家的地域性特征也许将不是那么明显。对于我这一代人而言,对图片进行PS或者使用滤镜和特效,通常会在内心将其与手的技艺为主体的艺术相区别,但“00后”艺术家从一出生就开始接触数字键盘,他们的日常生活就是PS,就是碎片化信息的拼贴,数字化生存成为未来一代的生活方式和精神食粮。线上展览的空间不再是一个线性的空间,而是可以同时打开几个界面窗口,观者可以任意地设计自己的观展路线。比如最近流行的NFT艺术,它是可以自然生长的,那么策展人向公众推出的艺术展览,到底是依旧像过去的传统展示那样呈现作品,还是作为社会行动的发声器?这两者之间的思考是有区别的。当所有的行业都成为数字信息行业的分支结构时,作为个体的人也就像游戏里的人一样,拥有无穷多的身份,可以随时更换界面和皮肤。我们在农业时代和工业时代的身份相对比较单一,比如艺术家、策展人、电脑操作员、技术处理员,但未来也许所有的行业都统摄进一个数字化产业之中:算法系统今天让我们干什么,我们在今天就是这个身份,明天让我们干什么,我们在明天就是另外一个身份。人和物都是电脑终端,可以不断参数化分支。那么,到这个时候,策展人、艺术家和后台技术操作人员的身份区别,可能就没有必要了,它可以随时在云端相互切换。

13.愚园路墙馆利用路人窥视的心理,完成艺术欣赏行为

后疫情时代,艺术家创作的网络化趋向将越来越明显,网络时代的特征就是去中心化,无论是观者还是艺术家,都失去了主体性。我们可以在云端拥有全球数量庞大的观者群,互通有无,但由于没有主体性,我们的艺术创作可能在社会问题意识的针对性上越来越淡薄,很难触及到具体的某个群体,真正介入到他们的肉身经验。策展人需要思考的是,过去艺术的存在价值在于稀缺。而数字时代是一个快闪快销的时代,当人在多维时空折叠时,艺术变成了一堆海量数据,新的技术在解决旧有问题时,我们不能忽略这些新技术带来的新问题,比如空心化、碎片化、数字垄断、算法霸权等。所以,作为策展人,在保持思维迭代更新与时俱进的同时,也必须有“请溯其本”的理性反思意识。毕竟,艺术从古至今都是不按常理出牌的,其价值在于打破理性常规思路,在人云亦云中保持批判和反思的锋芒。

注释:

[1]安来顺:《博物馆的未来:恢复与重建》,2021年5月18日在博物馆日受邀陕西博物馆的演讲。

[2]《这场KAWS虚拟展览是AR艺术的市场试金石》,《凤凰艺术》,2020年4月2日,http://art.ifeng.com/2020/0402/3498863.shtml