情境化命题对“互动生成式”课堂下初中散文教学策略的启示

张 琼

一、 基于“互动生成式”课堂的初中散文教学

“互动生成式”课堂的开展逻辑包括:开放导入——资源生成——师生回应反馈——教学过程生成——开放延伸。其中,教师预设与课堂生成相互依赖,预设是生成的前提,生成是在预设基础上的动态发展,是对预设的超越。在这样的课堂展开过程中,教师应确立课堂中的课程开发意识,把执行教案看作课程实施的一个起点,而不是终点,专心收集、捕捉学生在课堂中的动态反馈来调整教学行为,从而使课堂成为真实自然的师生互动的过程,课堂也必将成为师生生命成长的沃土。

在实际的教学过程中,基于“互动生成式”课堂的散文教学,要把主动权还给学生——还时间、还空间、还工具、还提问权、还评价权,引导学生积极思考、深入体会,教师要善于捕捉、发现和重组课堂教学中从学生那里涌现出来的各种各样的信息,同时对信息进行梳理,然后把有价值的信息和问题转化为教学情境和任务,纳入教学内容,借此引导学生从文字到内涵,从修辞到审美,一步步探究散文的奥秘,启发学生的独特见解和审美感悟,进而实现散文教学语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解等四大语文核心素养的进步。

二、 散文学习中情境化命题对学生核心素养测评的合理化意义

我国语文课程领域所说的情境,可以从来源角度概括为三大类:一是语文学习对象、内容本身所构筑的情境,包括平常所说的文学意境、情境等;二是学习主体置身其中的客观、自然的现实情境,包括某个时刻所处的自然环境、交际场景等;三是教学主体在教、学、评的过程中有意识地为学习主体构筑的背景、环境、场景等,这里的选择、组合、加工色彩较为突出,通常包含前面两类情境因素。

纵观近年来的语文中考试题,情境化命题涵盖了基础知识、古诗文积累、阅读理解、综合性学习、作文等大小题型。意味深长的情境,会使学生和情境维系着一种积极的情感关系,情境让学生调动起来,活跃起来。而学校教育需要帮助学生学会应对各种复杂的现实情境,合理解决现实生活中各种具有挑战性的真实任务;这意味着,要合理测评核心素养,必须依赖创设合理的、真实的任务情境,才有可能实现。

在初中语文教学中,散文阅读教学是一个重点,如何从“形散”的文字中读出“不散”的“神”,需要教师的精心预设和课堂的高水平生成,需要教师站在学生的角度去看待问题,关注学生在阅读过程中的认知发展与情感发展,让散文阅读的过程符合学生的心理需要。为此,需要教师依据散文的文体特征、学生的学习需求和课堂生成的师生阅读经验来确定相应的教学内容,引导学生进入散文的意境,“体会作者眼里主观的人、事、景、物,感悟他对社会、对人生的思量和感悟”,与作者进行交流,探索作家的自我生存体验、情感体验和生命意识。

因此,情境化试题本身所具有的吸引力、开放性及多元性等特质,使得此类测评方式将学生核心素养可以充分、合理地展现在各类题型的解答中。

三、 情境化命题对“互动生成式”课堂下初中散文教学策略的启示

(一)教学设计阶段——“互动生成式”课堂下散文教学的预先策划

1. 基于育人价值的教材分析

在初中语文散文教学中,教师在教学设计时,不能只停留在如何让学生掌握课文的基础性知识,还要从学生的生命成长需要出发。在具体学情的基础上,运用开发学科独特育人价值的两个基本策略:“教材加工策略”和“生命激活策略”去进行教材分析,这样才能使学生在发展对外部世界的感受、体验、认识、欣赏、改变、创造的同时,不断丰富和完善自己的生命世界,体验丰富的学习人生,提升生命的成长需要。

《夏天里的成长》是六年级学生品读、欣赏写景抒情类散文的典范代表。通过对文本的解读,我们可以确认:文章有两个重要的育人价值——文本本身的语言美和蕴含其中的指引学生成长的人文主题。因此,教学之初可以通过谈话的方式激活学生平时的生活体验,引发他们的学习兴趣,让学生进入真实的学习情境,体会生活处处皆语文的道理。教学中,可让学生通过反复朗读、品味,引导其感受语言的美感。这样一来,运用“生命激活策略”进行教材分析,在此基础上的课堂活动设计可以更好地转化文本的育人价值,不仅能唤起学生的内生力,而且也能让教师由“教书”为本转换到在教书中“育人”。

2. 基于学生经验的学情分析

初中语文散文教学的学情分析,需要根据学生的生活经历、已有的学习经验和知识结构来关注学生学习散文的潜(应该为“前”:表示学生已有的经验,不是潜力)在状态,在这节课的学习中会有哪些方面潜在的发展,以及学生间存在的各种差异,通过教学转化,增强书本知识与学生已有的知识、经验和经历等潜(应该为“前”:表示学生已有的经验,不是潜力)在状态的联系,这是开展“互动生成式”课堂的准确定位。

以《竹节人》这篇散文为例,来探讨“互动生成式”下的初中散文教学进行学情分析的方法。六年级的学生已经学习了一定数量的散文,基本上能通过记叙文六要素来概括文章内容。但文章不是写一整件事,而是选取了儿时玩竹节人的几个画面来写,因此,通过理清文章脉络的方式来概括课文内容显得尤为重要。六年级的学生在梳理文脉的过程中会存在无序、增减等情况,教学时可通过生生、师生间的互相补充,让学生理清文章脉络,从而概括课文内容。

和小学相比,初中阶段的散文在背景、内容、情感、思索等方面在深度和广度上有了较大的拓展,由于缺乏知识和经验,学生对文章内容、情感等的体悟还有欠缺,因此,提高学生体悟水平仍然是六年级散文学习的重要内容。具体到文章,学生能够通过阅读文本感受作者对竹节人的喜爱之情,但为什么喜爱,如何喜爱还感受不强烈,尤其是通过具体的语言去体会,还有所欠缺。因此,教学中可引导学生以朗读、结合语境等方式品味语言,感受作者喜爱之情背后所蕴含的童真童趣及对童年美好生活的怀念,从而激发学生去联系自身实际,寻找生活中的乐趣。

(二)教学实施过程——“互动生成式”课堂下散文教学的动态展开

1. 更新教育理念,落实重心下移

课堂性质改变了,教师的教育理念自然也要发生变化。“互动生成式”课堂下的语文教学,通过归还学生的自主学习权利,落实教学重心下移。具体的方法可归纳为“五还”——还时间、还空间、还工具、还提问权、还评价权,这些基本构成了学生课堂生活的主要内容与方式。基于“五还”理念,在初中语文散文课型中,需要突破教师自身的固定思维,打破原有的课堂教学时空配置与运行过程,尝试归还学生学习、思考、交流的权利。

大问题设计是散文课型中通过“还时间”和“还工具”的方式来实现重心下移很好的教学方法。以散文《端午的鸭蛋》一课为例,导入环节,教师提出“大问题”:在汪老看来,一枚鸭蛋有什么独特之处,名气大得能排在自己前面?学生很快进入文本,找出体现高邮鸭蛋特点的相关语句进行品析。当学生在文中找出描写高邮鸭蛋特点的具体语句进行品析时,对其中“我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋”只是进行了内容上的分析:家乡盛产鸭,家乡人善于腌鸭蛋,因此高邮鸭蛋著名。学生未能注意到这段话的句式特点,因此,教师适时给学生搭建“小问题”支架:将句子换一种方式排列,让学生观察,你发现了什么?学生很快看出多用短句的特点。之后,再通过仔细品味,反复朗读,就能上升到对汪曾祺语言平淡、如诉家常这一特点的体会上了。就这样,当学生在文本情境中拥有了充分的阅读、交流时间后,教师顺势而教,通过语言的增、删、替、补、调等活动支架,引导学生进入文本中去阅读、思考,课堂重心下移,学生参与课堂的积极性明显提升。

2. 改变课堂结构,促进开放生成

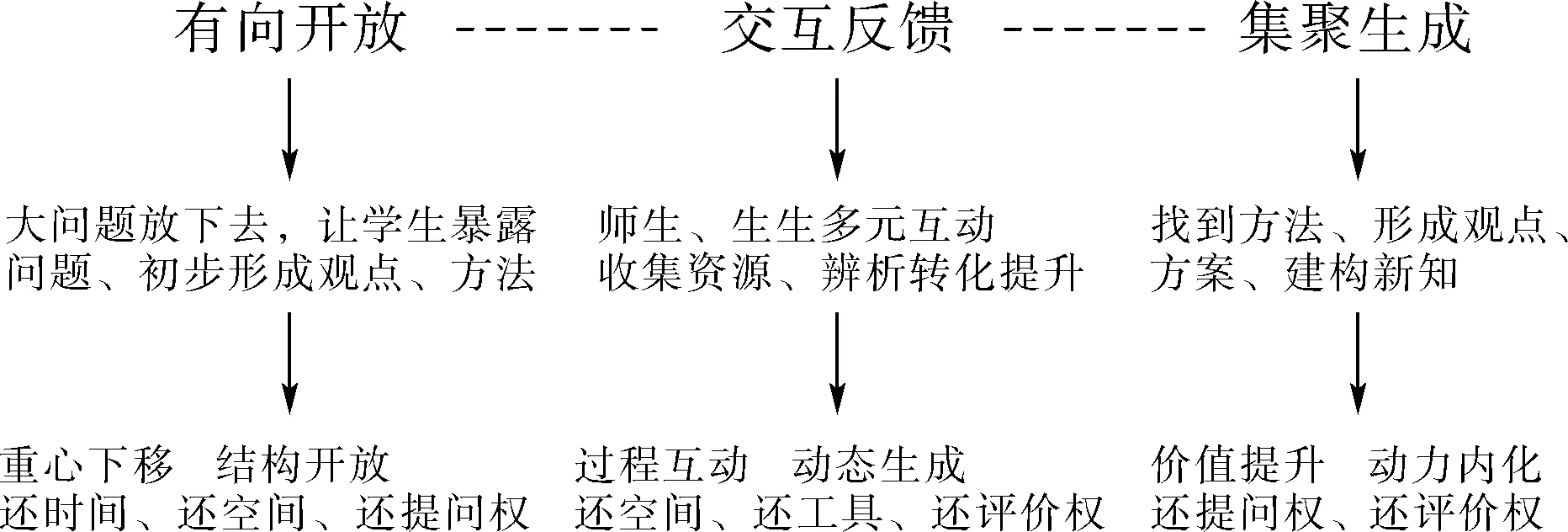

“互动生成式”的课堂,是通过“放”“收”的有机结合,来实现课堂“有向开放——交互反馈——集聚生成”的递进回环。这一单线的链式结构,仅仅是一种思维提炼,很多时候,它表现为复线,或者回环式的结构。这种课堂结构模式,用框架图可以表示如图1:

图1 “互动生成式”课堂结构模式

以散文《夏天里的成长》为例,通过对文本的解读和具体学情的分析,我们可以将本课设计为“发现成长——品味成长——体悟成长”三个环节。课堂中,学生在对文章的总分结构有所认识的基础上,通过大问题“作者是如何描写出夏天的‘长’而带给我们的美呢?”这一环节,让学生在对文章重点语段的反复朗读和品味中,辅以朗读法、情境法、诱导点拨、合作探究等方法,让其体会文章语言节奏美的特点,之后让学生在对数据的感受中深入领悟文章的主旨,唤醒其珍惜时间、抓住机遇、努力成长的意识,在螺旋上升的学习活动中实现文章的两大育人价值。

3. 优化教学策略,提升多元互动

教育理念的改变,“五还”意识的增强,使得课堂重心下移,课堂活跃起来,但师生、生生之间如何互动、多元互动、有效互动仍然是需要思考的重点。通过观察、实践和反思,我们大致总结了如下教学策略:

(1)会用“增、删、替、补、调”,在语言细微处体察真情

学习散文,抓住散文中的语言,尤其是作者流露心扉的语句、独抒机心的章法和个性化的表达方式,是体悟文章情感的一把钥匙。课堂中,我们不妨从语言入手,通过“增、删、替、补、调”等方式,让学生反复品味语言的内在韵味,于语言细微处体察作者的真实情感。

以《秋天的怀念》为例:

a. 望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

b. 望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

这两个句子,运用“删”的方法,把原文中“望着望着”删减成“望着”,让学生比较两句不同的表达效果。通过朗读、默读等方式,学生在交流互动中体味到了a句中作者看雁阵和听歌声的时间之久,从而体现出史铁生在双腿瘫痪后看到美好事物所产生的痛苦,而删除一个词,变成b句后,表达的效果就不够强烈。通过比较,再让学生聚焦第一段中类似词语,比如“悄悄地”“偷偷地”“眼边儿红红的”“好好儿活,好好儿活”“整宿整宿”等,感受母亲对“我”的无微不至、谨慎小心,学生会发现原来文章中使用叠词会产生强烈的表达效果。

(2)巧用“还原法”,在文本矛盾处引发碰撞

孙绍振教授在谈到自己解读文本的时候常用的方法中就包括“还原”的方法。这种方法可以把原生状态和形象之间的差异揭示出来,从而打破形象天衣无缝的统一,进入形象深层的、内在的矛盾中,散文课型的学习尤为适用。例如,在《老王》一课中,对“瓶子里是香油,包裹里是鸡蛋。我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完”这句话的赏析就可以巧妙运用“还原法”,通过“明明不超过20个,可为什么在我记忆里很多,多得都数不完?”这一追问,在鸡蛋数量的矛盾处激起学生思维的浪花,让学生进行交流补充,在总结提升后促成了对老王送鸡蛋背后所蕴含的一颗沉甸甸的心的感悟,最后在背景资料的了解中达到对文字背后作者情感的体悟,使得文本解读既有依据又有深度,师生、生生互动也更充分有效。

(3)创造争议话题,在思维碰撞中构建新知

在《表里的生物》这一课中,对父亲言行的评价,由于学生的生活经历有限,在作者情感的体察上还不够透彻,这就需要教师在教学中,通过创设情境、知人论世等方式,让学生充分沉浸其中,去感受、去了解、去体察作者细微的情感,这样才能达到学生对散文情感的真切体悟。

教学中,可以设置如下问题让学生小组讨论:

父亲用“表里有会蜇人的小蝎子”来回答“我”的疑问,有人说父亲的回答符合学生的心理,也有人认为这会妨碍学生探索未知的世界,你怎么看?

这一问题,充分调动了学生的学习积极性和参与热情。学生先根据课文内容独立思考并初步形成自己的观点,之后在四人小组内交换意见,补充完善后形成小组观点,小组代表在班级内进行交流。当学生在表达自己小组的观点时,教师要根据具体情况对各种资源进行整合,不断收集信息、分析处理信息,对其进行重组、整合,学生在交流互动中完善了评价他人言行的角度,在思维碰撞中构建了新的认知。

因此,在散文教学中,如何从“形散”的文字中读出“不散”的“神”,需要教师的精心预设和课堂的高质量生成,需要教师站在学生的角度去看待问题,关注学生在阅读过程中的认知发展与情感发展,让散文阅读的过程符合学生的心理需要。

四、 结语

情境化试题本身所具有的吸引力、开放性及多元性等特质,使得此类测评方式将学生核心素养可以充分、合理地体现在各类题型的解答中,这对当前初中散文教学中构建“互动生成”式课堂的教学策略具有重要启示。以上策略从实践层面为初中语文教师提高课堂互动生成提供了可操作的途径与方法,可进一步促进良好学习氛围的形成,推动课堂的有效生成,从而在后续的测评阶段也能更好地进行知识的迁移。