从冼星海《民歌研究》中探究延安时期鲁艺的西洋音乐课程

张志超

《民歌研究》作为鲁艺音乐系教员冼星海的教学讲稿,在我国西方音乐研究的启蒙阶段具有代表性,冼星海推动了鲁艺专业化音乐理论课程的逐步完善,对《民歌研究》的研究直接反映出冼星海乃至鲁艺音乐系的教学观念。

1938 年,由中国共产党建立的第一所综合性艺术院校——鲁迅艺术学院在延安成立,自此开启了历时七年零八个月的文艺教学历程,期间大量音乐、美术、戏剧、文学人才进入鲁艺任教,他们担负着建设民族新文化和培养新音乐人才的双重使命,在极有限的条件下开展音乐教学工作,形成了具有鲜明特色的教学模式,为培养抗战艺术工作的干部及推动抗战文艺的发展做出巨大贡献。冼星海的《民歌研究》(创作于1939 年),这份讲稿中关于“西洋音乐”的部分内容是我国西方音乐研究早期萌芽阶段的重要代表之一,作为鲁艺音乐系遗留为数不多的教学讲稿,为鲁艺音乐教学模式研究提供了有力佐证。

一、鲁艺西方音乐史课程建立

在鲁艺音乐系的早期筹建者中,吕骥、向隅等人都来自于上海国立音专,他们均接受过西方专业音乐教育,虽然鲁艺音乐系第一期的教学计划中还没有明确的教学目标,只是注明了一些基础性的课程安排,但从课程的名称来看,有普通乐学、视唱、听觉训练、作曲法、发声、指挥、合唱、音乐概论、作歌法、自由作曲、乐器合奏、12 门课程,但课程名称都是使用西方专业音乐教学的课程称谓。此时课程多以实践为主,要求学员能写简单的歌曲、能够准确的唱各种歌,能演奏两三种乐器,能指挥齐唱队……。显然,实践课程更能适应抗战宣传的需要,而此教学计划中还并没有出现“西洋音乐”研究等具体内容。

自第二期的教育计划起,鲁艺增加了“研究艺术理论,接受与外国各时代的艺术遗产,以致创造中华民族新艺术”的培养方案,于是各系陆续开展了艺术理论课程,如文学系增加“世界文学”“名著研究”的课程,美术系增加“美术知识”“名画欣赏”两门课程,内容中都包含西方艺术理论及发展史。同样,鲁艺音乐系第二期的专业必修课将第一期的课程压缩合并,增加了歌剧音乐、民间音乐、音乐讲座等多门课程。教学计划中对音乐讲座就有明确的内容性描述,课程包括“音乐是什么”“新音乐运动”“中国音乐之发展”“西洋音乐之发展”“名曲一般介绍”五个部分,并安排在期末的28-30 周集中授课。初期,鲁艺音乐系的教学课程中只是带有西方音乐史碎片化信息,并未独立成为一门课程。前两期的鲁艺资料由于历史原因,目前也未见具体讲义、大纲甚至教材。

1938 年11 月3 日冼星海与钱韵玲到达延安,受到鲁艺师生的热情欢迎。11 月10 日,吕骥(时任鲁艺音乐系主任)、沙可夫(时任鲁艺副院长)就冼星海在鲁艺授课进行了会谈,此时正值鲁艺音乐系的第二届结业时间,冼星海并未参与原第二学期计划课程,而是在1938 年11 月—1939 年1 月间,成立音乐高级班,在此期间担任指挥法及实习、作曲法、自由作曲、曲体解剖(曲式分析)四门课程。从第三期开始,冼星海正式成为鲁艺教员,1939 年5 月19 日宣布担任音乐系主任。从课程计划来看,鲁艺音乐系仍未有明确的西方音乐史课程,然冼星海1939 年11 月16 日完稿的《民歌研究》,其中设有专门章节“西洋民歌”介绍西方民歌及西方专业音乐与民间艺术创作的融合,内容有相当篇幅专门讲述“西洋民歌”,其中又将西洋民歌分为来自“民间的纯粹民歌”及“经过艺术洗练而创作出来的艺术民歌”,在“艺术民歌”部分,主要介绍了贝多芬、格林卡、柴可夫斯基、穆索尔斯基、威尔第、罗西尼、斯美塔那、沃尔夫、格里格等西方作曲家。不仅如此,还涉及了李斯特的《匈牙利狂想曲》、德彪西的《牧神午后》、理查德·施特劳斯的《特尔的恶作剧》、斯特拉文斯基的《彼得鲁什卡》《火鸟》《一个士兵的故事》等20 世纪作品。这也是延安鲁艺音乐系至今存留关于西方音乐论述的授课讲稿。

冼星海《民歌研究》手稿首页

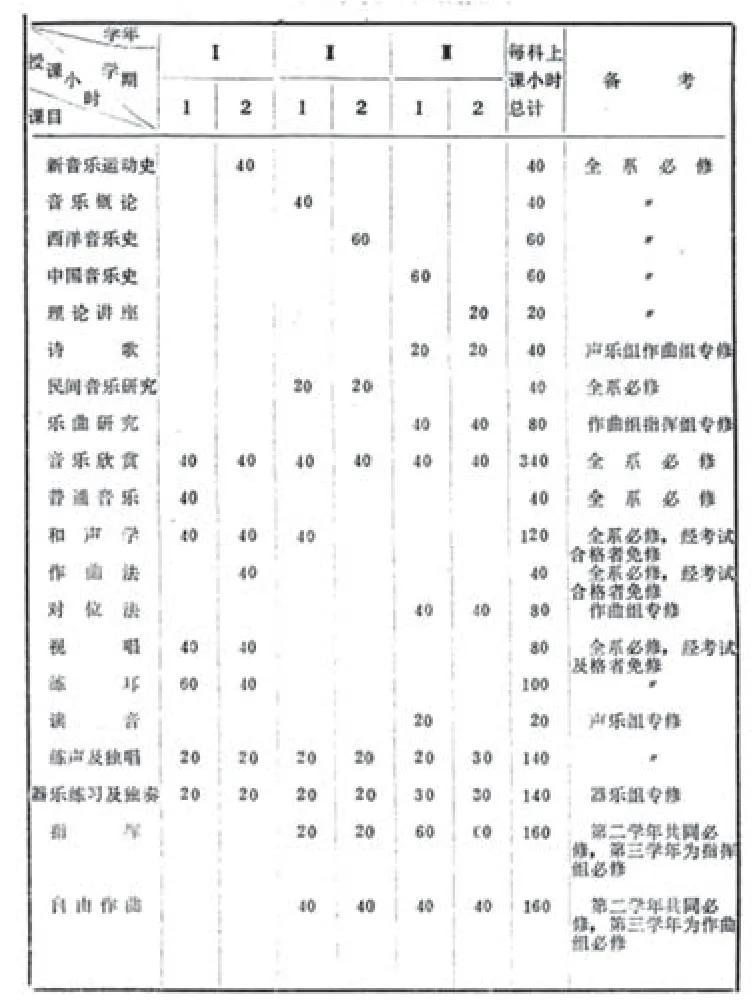

冼星海并未在鲁艺开设西方音乐史课程,而这些具体的西方音乐内容则是为了讲授中国民间歌曲写成的,是其《民歌研究》的一个纲目。然而进一步推导,冼星海在日记中多次提到鲁艺与女大教授《音乐概论》中的“民歌简论”课程(1940 年1 月9 日记)。从鲁艺第三期教学计划看,《音乐概论》是吕骥给音乐系初级专修科所上的课程,1939 年7 月左右,身为音乐系主任的吕骥又有新的任务,改任华北联大音乐系负责人,赴晋察冀根据地筹建华北联合大学音乐系,1940 年4 月才再次回到延安。吕骥离开期间,鲁艺的《音乐概论》课程极有可能是由冼星海代上的,其中《民歌研究》就是《音乐概论》的具体授课讲稿。直至1940 年5 月冼星海离开鲁艺,鲁艺音乐系办学才向“专门化提高”倾斜,又在过去鲁艺课程基础上,音乐系专修科开设了“西洋音乐史”专门课程,冼星海在鲁艺的重要地位以及存留下来的讲稿,无疑成为鲁艺专业化音乐理论课程完善的重要铺垫,自此延安鲁艺拥有了专门的西方音乐史课程。

鲁艺第四届音乐系专修科目时间支配表

二、冼星海《民歌研究》中的“西洋音乐”内容

冼星海《民歌研究》中的西方音乐研究内容虽然简短,但是仍有重要历史价值与时代意义。20 世纪30年代,我国开始有了西方音乐史的研究成果,启蒙阶段主要著作有王光祈的《西洋音乐与戏剧》(即《西欧歌剧史》1925)、《欧洲音乐进化论》《1924》、萧友梅的《近世西洋音乐史纲》、黄自的《西洋音乐进化史鸟瞰》,论文有张洪岛《音乐与人类进化之关系》(《新乐潮第3 卷第1 期》)等。到了30 时代还有一些对西方现实音乐的介绍,如柯政和的《斯克里亚宾的生涯及其艺术》(《音乐杂志》第一卷第一期)、《新音乐》(《新思潮第一卷第二号》)等。40 时代西方音乐书写停滞,直到新中国成立后才有所发展。从冼星海的学习经历来看,冼星海西方音乐史的知识储备,是早年入北京国立艺专音乐系跟随萧友梅学习的,此间萧友梅同时在北京女子高等师范学校音乐科教授自己编写的《近世西洋音乐史纲》有关,后来冼星海在上海国立音专及法国的学习经历,都让他对西方音乐发展有了深刻认知。

冼星海的“西洋音乐”是建立在中华民族传统文化视野下的一种思考方式,在同时代西方音乐写作中,冼星海的“西洋音乐”是独树一帜的。很显然,“西洋音乐”的知识片段只是冼星海在鲁艺教授“音乐概论”中的“民歌部分”的其中一环,其目的是以介绍中国的民歌及其发展中国新音乐而书写的,主体是中国民歌。这与延安的政治环境、鲁艺的办学方针都是分不开的。早在1938 年刚到延安之时,正值中国共产党六届六中全会召开之际,毛泽东提出发展“为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”的问题,文艺界就此展开了关于文艺的民族形式问题的讨论。1939 年7 月8 日,周恩来等人邀请全延安文艺界讨论“民族形式”。7 月20 日,冼星海就专门撰写《论中国音乐的民族形式》参加讨论。8 月3 日,中央局召开研讨会讨论民族形式问题。因此,在《民歌研究》的讲稿中,冼星海讲解了中国各地方的民歌发展史,并对30 时代的民歌发展状况进行了评述,随后才进入西方音乐的论述。

冼星海的“西方音乐”是带有主题性的,在介绍西方作曲家的时候,主要是以中国民间音乐为基础。同时受时代所限,思考中带有很多进化论的观点。从今天西方音乐史课程的角度衡量,是有一定局限性的。但在当时,他将西方音乐的介绍融入中国新音乐这一发展思路是进步的。如“要做出一种全国性的能代表一个民族的音乐,加以完整的和声的伴奏……用对位方法,使民歌不至于完全单调……以外国最进步最真实的民歌作为参考,吸收最进步的技巧,来把我们的民歌发展到由单纯变为复杂,由民族性变为国际性,吸收过去优良的民间形式,灌注以新的内容……必须打破传统封建的、半封建的写法及其习惯,使我们能实践新兴音乐的民歌,能在世界乐坛占一席地位…… ”

三、从《民歌研究》看冼星海的音乐教育观

作为专业作曲出身的冼星海,在延安完成了他教师身份的转型,冼星海的音乐教育观念与延安政治环境、鲁艺教学观念是高度统一的,冼星海的《民歌研究》作为鲁艺的授课讲稿,从某个侧面反映了鲁艺音乐教育教学模式的特点。

首先,《民歌研究》体现出鲁艺音乐教育的民族化方向,而这种民族性不是狭隘的,而是在广泛吸收国内外优秀文化中形成的。“民歌有它的地方性、民族性,因而就有它的独特形式和内容,也就是我们比世界任何一国的歌曲的内容形式都更为丰富的地方。 ”在鲁艺以往的课程中随处可见民族化的教学内容,如《练耳与欣赏》是以民歌为主要教材,欣赏以民间音乐为主,间或介绍一些西洋民歌;《歌剧音乐》课程是对秧歌剧及民间戏剧音乐的分析与介绍;《器乐》课主要以一胡、三弦、笛子打击乐为主,提琴、风琴为辅等。

其次,《民歌研究》体现出鲁艺音乐教育的大众化倾向。在介绍贝多芬的时候,冼星海指出“贝多芬是一个革命家、民主党人,利用了德国很多民歌完成他的很多作品。世界上称他为最大的人道主义者,称他为乐圣,因为他较接近这时代的民众,而且解除民众痛苦……他的《第九交响乐》《第六交响乐》都是代表民众的快乐悲苦……”而且冼星海的大众化理念是符合社会现实的,在结合中国民歌部分的时候,他认为张寒晖的《松花江上》《打夯歌》,马可的《白沙河畔》《守黄河》;程安波的《十杯茶》;以及延安在集体产生的歌剧《农村去》《生产大合唱》《黄河大合唱》等,都是在抗战中最近最适合抗战需要的,这全都是因为研究民歌的结果。

再次,《民歌研究》体现出鲁艺音乐教育对民间传统改革的创新意识,这也正是中国音乐道路发展的启蒙阶段。冼星海的《民歌研究》讲稿正是将民族形式与西方专业化音乐融合的产物。“研究民歌更可以得到创造新歌剧新舞蹈的途径,我们也可以效法西洋的利用民歌创作交响乐和各种形式的音乐”。正如鲁艺第五届音乐系专修课提到的内容提要那样:“就西洋音乐史之发展予以新的估计与叙述,自古希腊以至于近代,并说明近代诸流派之倾向及其特点,以为研究西洋音乐,建立中国新音乐之参考。 ”

四、结语

延安时期冼星海的音乐教学促进了鲁艺专业化理论课程的完善,同时从这份手稿中我们可以发现,延安时期鲁艺音乐系的发展,就是在冼星海等老一辈音乐教育家的传承下逐步发展起来的,乃至在今天的音乐理论及创作发展中,都有深刻影响。

[1] 鲁迅艺术学院教务处:《鲁迅艺术学院第一节教育计划》,1938 年版。

[2]《 冼星海全集》编委会:《冼星海全集》(第一辑),广东高等教育出版社1989 年9 月版,第71 页。

[3] [4]冼星海:《民歌研究》,《冼星海讲稿》,1940 年1 月。

[5] 冼星海:《民歌与中国新兴音乐》,《中国文化》1940 年1 月。

[6]《 鲁迅文艺学院第五届教育计划及实施方案》1942 年2 月。