新疆焉耆七个星佛寺遗址所见文化现象

赵天红

关键词:古焉耆国七个星佛寺遗址佛教东渐

一、焉耆概况

焉耆回族自治县位于新疆中部,天山山脉以南的中段,这里水源充足,土地肥沃,物产丰富,特产聚集,又处南北疆交通要道,自古是丝绸之路必经之地。焉耆是我国通往中亚、欧洲等西方的丝绸之路要道,是沟通中西交流的重镇。当年的玄奘曾在这里停留,并与这里的僧人交流佛法。焉耆向西北可连接草原丝路,东至吐鲁番直达我国中原,西达地中海沿岸,是丝绸之路的交流和贸易中心。《汉书·西域传》里称:“焉耆国户四千,口三万二千一百,胜兵六千人……西南至都护治所四百里,南至尉犁百里,北与乌孙接。”《后汉书·西域传》描述焉耆:“户万五千,口五万二千,胜兵二万余人。其国四面有大山,与龟兹相连……”在这两本书中都对焉耆国的人口、地理位置做了介绍。历史悠久的焉耆,也承载着丝绸之路上西域古代居民多民族、多语言、多宗教文化的演变故事。从焉耆县向西北行30公里,就会看到一处保存着很多古代遗址的地方,维吾尔族人称之为“七格星明屋”,意思就是“千间房子”,也就是七个星佛寺遗址。用“千间房子”来形容当年这里的佛寺繁盛景象不为过之。

约在公元2世纪前后,佛教就已经传入焉耆。《汉书·西域传》①《大唐西域记》②中都曾记载过焉耆佛教。从西汉到东汉,汉朝曾在这里留下了无数将士的足迹,西域都护府的都护也曾牺牲在焉耆,很多战役在这里打响,可见焉耆的地理位置尤为重要。唐代设安西四镇,焉耆曾替代了碎叶,成为安西四镇之一。之后,焉耆七个星佛寺又历经了唐、宋、元,是一处前后延续时间较长的佛教遗存。因此,该遗址在文化面貌上呈现出兼容并包的多样化特点,以及繁盛的唐文化。主要的相关发现与研究内容如下:七个星佛寺遗址最早出现在瑞典探险家斯文赫定的《亚洲腹地旅行记》③中,他在1894至1897年第一次中亚旅行时曾提到过七个星附近的佛寺遗址。1906年德国普鲁士皇家考察团成员哥伦威德尔和英国考古学家斯坦因等在七个星佛寺遗址进行调查。斯坦因发掘出大批有价值的文物。这些文物其中的泥塑人物头像、头饰、发饰变化多样,表情丰富,带有明显的古典希腊神话造型风格(即在印度形成的犍陀罗艺术),这证明了古代焉耆地区是一个东西方文化的交汇地。

张萌的《神秘古佛国的文化密码》④和林立的《焉耆锡格沁地面寺院》⑤皆介绍过。东晋的法显到访后记述:“(此地)僧亦有四千人,皆小乘学,法则齐整。”玄奘法师的《大唐西域记》和慧超的《游方记抄》也都提到“小乘”。之后,在9世纪末到11世纪回鹘统治时期,这里受到内地的大乘佛教影响,完成了小乘到大乘信仰的转變。在佛教艺术上,佛像雕塑7世纪前受到犍陀罗艺术的影响,有一定的希腊风格。7世纪后,唐朝管理西域,唐代艺术不断向焉耆传播。七个星佛寺遗址的一些雕塑和壁画与高昌、敦煌石窟在题材和风格上有很多类似,反映了佛教在东传的过程中与内地文化的交融。

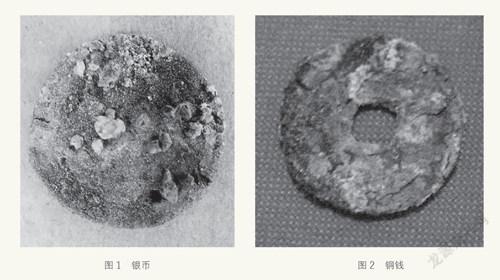

冉万里、徐卫胜在《新疆焉耆七个星佛寺遗址南墓葬清理简报》⑥中提到M4墓葬有件银币(图1),是仿波斯银币。同时,M8墓葬出土的随葬品铜钱(图2)是明显的圆形方孔钱,具备典型的中原文化因素。这两件钱币是中西方文化于此交汇的表现。

综上所述,现今对于七个星佛寺遗址的研究成果较少,多是考古类的一手发掘资料。在研究类别上,有佛教雕塑和壁画形象,以及人物服饰等几个方面,总体上体现出强烈的中西文化交流的特点。

(一)七个星佛寺遗址的发掘

19世纪末期,欧美兴起西域探险,不少探险家先后到达这里进行考查。欧美探险家盗掘大量的不可移动文物,并切割雕塑和壁画,使该佛寺遭受了不同程度的破坏。近年来,在国家、自治区党委和政府的重视和支持下,不断对七个星佛寺遗址进行维修保护,使得遗址重现人们视野中。

1895年,瑞典探险家斯文·赫定在他《亚洲腹地旅行》中有所记录,提到了该遗址。1906年,德国探险家格伦威德尔和勒柯克对七个星佛寺遗址进行小规模考查发掘,发现了泥塑雕像和梵文文书。1907年,英国探险家、考古学家斯坦因在此遗址进行考古工作,发掘出一大批精美的雕塑、壁画和出土遗物。在《古代和阗》中详细记录了遗址发掘情况。1909年,俄国东方学家奥登堡带领团队在遗址考古发掘,虽然奥登堡回国后只是简单地汇报了这次考古,但1995年,迪亚克诺娃对资料进行整理,详细介绍了奥登堡的这次考查过程。1928年和1957年,黄文弼先后两次在遗址进行考古发掘,在《新疆考古发掘报告》⑦中详细记录了在遗址的发掘过程以及获得的雕塑、壁画和出土文物。1960年,考古学家阎文儒来到此地进行调查,这次七个星佛寺之行也为编写佛教经典提供了宝贵的实物资料。2011年,上海古籍出版社出版了由俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆、西北民族大学编《俄藏锡克沁艺术品》,此书基本材料是1909年、1914年俄罗斯两次新疆考察队在焉耆七个星佛寺遗址所获遗物以及当时的测绘地图、原始记录等。

(二)研究概述

2001年,国务院公布焉耆七个星佛寺遗址为全国重点文物保护单位。遗址由地面宇庙修建和石窟构成。寺院残存大小建筑93处。以遗址中间的泉水为界,分为南北两部分,洞窟现存11座。七个星佛寺遗址是佛教文化东传的一个重要纽带,也是古代焉耆的佛教中心。晋唐时期是其发展的繁荣时期,表现出了印度佛教东传和中原佛教西渐的发展过程,但更多的是焉耆当地的艺术成分。

随着考古发掘,七个星遗址不断显露在人们视野中,得以“重见天日”,遗址巨大的历史价值和文化价值得以显现。之前的学者大多都从寺庙遗址的布局、佛教教派、佛寺雕像、壁画中的人物形态和服饰进行分析。本文主要通过遗迹中遗物的文化特征及其来源来印证中西方文化交流。

二、七个星佛寺遗址中的中西文化交流现象

七个星佛寺遗址时代为晋唐,是焉耆盆地现存佛教遗址中规模最大的以石窟和寺院组成的佛教建筑群。佛造像艺术是从印度民间鬼神雕像转化而来,吸收了希腊式雕像和浮雕的风格。泥塑也是中西方文化交流体现的一部分。现存于国内或是国外博物馆的泥塑雕像,在服饰、外形以及神态方面都有比较明显的区别,主要分为两类:犍陀罗艺术风格和唐代风格。有完全是犍陀罗风格泥塑,也有两者结合体现在一件泥塑上。七个星佛寺遗址既记录了当时生活在中亚地区人们的生活特点,又反映出中原文化的元素。

(一)佛教雕塑

焉耆七个星遗址不仅存有犍陀罗艺术风格,还有从中原传过去的唐文化因素。黄文弼团队在遗址沟南、沟北两区调查发掘,其中发掘出土大量的佛教雕塑,品种丰富、工艺精湛,具有很高的艺术价值和文化价值。在沟南区发掘出泥塑佛残件,肢体大都显露在外:胸部袒露,两乳明显凸起,手臂和两腿露出。服饰风格源自犍陀罗风格。

在前面提到的被欧美探险家盗掘的遗物中有一件较完整泥塑坐佛像,是七个星遗址出土泥塑佛像精品之作之一。现收藏在柏林印度艺术博物馆内。该佛像高66厘米,盘腿坐在方台之上,右手掌已经断裂丢失。发髻呈可见的水波纹,虽身穿袈裟,但右边胸膛与胳膊袒露在外,具有犍陀罗艺术风格特征。

现存于英国大不列颠博物馆中的一座木雕佛像,高28.2厘米,这件木雕佛像也被称为“彩绘木雕龛像”。佛像的背面为完整半圆,正面被刻着连珠纹的两层隔层分为三部分,上两层的人物肢体大部分裸露在外,手臂圆润,双腿修长。从内容和雕刻手法上体现了一定的犍陀罗风格。犍陀罗风格特点主要有发型为波浪状,眼睛较深,鼻子高挺。上半身大都裸露在外,肩膀、胳膊或者是两乳。衣服褶皱线条明显,具有层次感,较为逼真。在上述的佛教雕塑都具有这些特点,七个星佛寺塑像衣褶和头发大都呈犍陀罗或印度式,这些雕塑形象、装饰,甚至服饰无疑都模仿了犍陀罗石刻的固有形式。七个星佛寺遗址出土的泥塑像中有佛、菩萨、婆罗门、供养人和动物等,这都是印度文化的代表,具有印度艺术造像的特点。

另一件天人塑像,虽然上半身依旧裸露,两胸显露在外,具有犍陀罗风格,但是塑像的脸部却更加圆润,体态更加饱满,符合唐代“以胖为美”的审美标准,且下半身为长裙,这是受到唐文化的影响。该作品将西方犍陀罗风格和中原唐文化因素体现在一件泥塑作品上。

沟南区出土的生活用具,其中有四件草帚,唐朝人所著的《集韵》中记载:“少康作箕帚,其用有二,一则编草为之,洁除室内;一则束为之,扫除庭院。”此物用草编制而成,用来室内清洁。证明草帚是因唐文化传播,将制作技术带到焉耆地区。

黄文弼带领的西北大学焉耆考古队在七个星佛寺遗址发现的金刚力士木雕像,高25.6厘米。“此金刚力士木雕像皆面貌圆润饱满、体态丰腴雄壮,具有浓郁的盛唐气息”。它采用了雕塑与绘画结合手法,更多是受到了唐朝中原地区雕塑的影响,从中可以看出焉耆地区与中原文化相互交流并且为焉耆佛教雕塑带来新的风貌。

黄文弼两次考察七个星佛寺遗址后,根据出土遗物的风格特征,将该雕塑分为三个时期:雕塑品具有明显的犍陀罗风格为第一期,时间在5世纪前后;犍陀罗风格与焉耆当地艺术相结合为第二期,时间在6世纪到7世纪上叶;作品具有唐代风格为第三期,时间在8世纪左右。阎文儒在考察后认为应分为两期:早期约在7世纪左右,晚期约是八九世纪左右。结合两位学者的研究,大概都是以7世纪为转折点。这个时间正好是唐朝繁荣,促进民族大融合时期。公元648年,焉耆被唐太宗设立焉耆都护府。公元692年,焉耆又被武则天确立为安西都护府下面的四镇之一,大量汉人进入焉耆国并且活动频繁。唐代对西域的重新掌控,也让唐文化西传,使东西方文化相互融合,在焉耆七个星遗址的雕塑形象上有明显体现。使得古丝绸之路交往贸易频繁,也促进了焉耆作为丝绸之路重镇的文化交流与交融。在这个时间段,西方文化、唐文化随之汇集在焉耆地区。

(二)随葬遗物

冉万里等人在发掘遗迹后,在他们报告中所记录的出土文物既有拥有西方文化的遗物,也有东方文化的遗物。

《新疆焉耆七个星佛寺遗址南墓葬清理简报》中的M1墓葬随葬遗物当中发现一枚开元通宝钱币,一件红陶三足罐;M3墓葬和M8墓葬各发现一枚铜钱;M2和M4墓葬各发现一枚银币。唐高祖为整顿币制,铸造开元通宝。据发掘者见到一件开元通宝钱币,可以知道唐朝时期的货币已经流通到焉耆地区,甚至更远。M1墓葬出土紅陶三足罐(图3),罐口大,方形口边,器颈为束颈,器肩圆,腹部扁圆,底部较平,腹部下有三个小足。制作形状与中原地区唐代墓葬遗址出土的三足罐相似。

M2墓葬出土银币一枚(图4),厚0.1、直径2.5厘米。M4墓葬出土银币一枚,厚0.1、直径1.7厘米。银币的另一面有三个明显的竖立凸棱,像是波斯的祭祀和圣火坛形状,由此推测是仿制的波斯银币。

M3墓葬出土铜钱一枚,厚0.12、直径2.3、方孔边长0.5厘米。M8墓葬出土铜钱一枚,厚0.1、直径2.3厘米。这两件铜钱形制外圆内方,虽铜币表面字体已模糊不清,但从制形上看与中原的方孔圆钱一样,都具有天圆地方的设计理念。

《新疆焉耆七个星佛寺遗址ⅣFD3发掘简报》⑧中ⅣFD3墓葬随葬遗物出土一件石膏制佛头像残块和一件衣裙残块。佛头像头发表面涂有蓝色颜料,《方广大庄严经》中记载佛发“其色青绀”,经专家对蓝色颜料测试对比分析后,可知所用颜料为青金石。佛头像头发纹路为波浪状,衣裙残块“整体略弧,饰三道凸棱”。发纹和衣裙都符合希腊的地域特征,具有明显的犍陀罗艺术风格。

《新疆焉耆七个星佛寺遗址第Ⅰ发掘区发现一批遗物》⑨中随葬遗物出一件土波斯釉陶盆和十二件木质榫卯构件。波斯釉陶盆盆口大,沿口外卷,盆内外都是孔雀蓝釉。在陶盆腹部的三道凸弦纹之间有宽约0.2厘米的波浪状纹饰,经过初步测试后,确定属于波斯釉陶。榫卯结构是中原建筑结构一种精巧的连接方式,说明遗址在建筑方面已经使用中原的构建方式。

在发掘报告中出土的遗物不仅有波斯因素的银币和陶盆,也有唐代的铜币、制形与唐代出土相似的陶罐和中国传统榫卯建筑构造。波斯地区和中原地区的文化产物在同一墓址出现,体现出焉耆在丝绸之路上的文化交流与包容。

1974年,考古工作者在七个星佛寺遗址沟北区发现88页用婆罗米字母写成的残卷,称之为新博本。(1906年德国探险家在焉耆舒木楚克遗址发现《弥勒会见记》⑩,被收藏在德国博物馆,称为德国本)。季羡林在得到残卷后,面临资料匮乏,残卷页面字体缺失的巨大困难下,毅然在国内外学者的协助下顺利完成对新博本的翻译。新博本主要讲述未来弥勒佛的平生事迹,将他求佛之路写成剧本形式。季羡林把此剧本归为中国戏剧,将我国的剧本时代前移大约6个世纪。

结论

七个星佛寺遗址地处丝绸之路北道,是印度佛教东传和中原佛教西进过程的重要枢纽之一,是东西方文化交流的纽带也是文明和利益的交汇点,也让中华文明和犍陀罗文明发生了巧妙的结合。

从多份考古报告中可获悉,新疆焉耆七个星佛寺遗址区域虽遭到不同程度的破坏,但从遗址结构、雕塑特点、人物形态、服饰风格、出土遗物等多方面可看出有东西方文化交流的元素。焉耆地区的佛教艺术表现了多种文化的综合,反映了西方文化与中原文化的频繁交流现象。