21 世纪全球Z 世代研究的回顾与展望

□ 谢 洋 王曦影

一、引 言

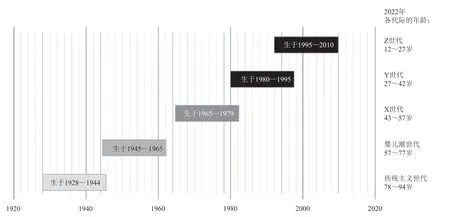

Z世代(Generation Z)作为流行于美国和欧洲的代际划分标准,大致以15年为一个阶段。美国的代际通常可以划分为:传统主义世代(The traditionalists),指出生于1928年至1944年的人,通常被称为“沉默的一代或最伟大的一代”,重视权威和自上而下的管理方法;婴儿潮世代(The Baby Boomer Generation),指出生于1945年至1965年的人,通常被认为是“工作狂”的一代;X世代(Generation X),指出生于1965年至1979年的人,这一代人乐于接受权威,认为工作和生活的平衡很重要;Y世代(Generation Y),指出生于1980年至1995年的人,他们普遍在经济繁荣中成长,并具有技术知识;Z世代(Generation Z),指出生于1995年至2010年的人,是伴随着互联网技术成长的一代人[1]。

事实上,美国、英国和加拿大的相关研究对Z世代的出生年份界定并不一致,界定范围从1990年之后[2]、1990年至1999年[3]、1991年至2000年[4]、1993年至2012年[5]、1993年至2005年[6]、1995年之后[7][8]不等。西方学界虽然对Z世代的出生年份界定有所差异,但共识在于 Z世代是与互联网相伴成长的一代人,数字化是其最显著的特征。

图1 各代际划分图

数字化是社会发展的全新进程,既推动了社会变革,也会引发“人的问题”。在这一阶段,社会形态向微粒社会(又称数字社会)转变,数字化程度空前加深,个体差异被深度解析,单体化趋势出现。Z世代是在智能手机“永远在线”技术环境中长大的一代[9][10],是“握着鼠标出生的一代”。不间断连接的社交媒体、最新信息的即时获得等都对Z世代的发展产生了重要影响[11]。借助互联网、智能手机、笔记本电脑和社交媒体等工具,Z世代能够轻易获取并分享他们需要的各种信息。同样,他们在互联网上的一系列活动也会被大数据技术精准捕捉,人与人之间的差异性被定量地凸显。比如,通过社交媒体维持线上联系是Z世代的主要人际交往渠道[12],一些在大众传播时期被认为会妨碍社会关系建立的外在特征在互联网社交的特性下变得不再明显[13]。个体的思想、经验被透明化,其兴趣爱好、行为偏好等数据被完整地记录和保存,个体间关系的差异被充分解析,解析的结果能够指引个体的行为、语言和互动[14]。可以说,Z世代是被数字化深度嵌入的代际群体,微粒社会中不断增强的单体化趋势,势必会在其生活和学习的各个方面有所体现。

单体化是德国学者克里斯多夫·库克里克在《微粒社会》一书中提出的概念。他认为,随着数字技术的发展,一种新型社会形态—微粒社会已经出现。“这种新型的社会是高度解析的,不再关注平均值,因为它有了更好的东西:高密度的、更详细的认知”[15]。在微粒社会中,社会的各个微小细节都是被高度解析的。传统社会结构中的“社会”“群众”“组织”“市场”“阶层”等,都是个体平均意义上的总体性概念,但在微粒社会下,这种平均意义上的模糊形态将被更为分散的、分布式的形态所替代。

在微粒社会中,人被依托于数字技术所收集的数据精确解析,人的单体化被“量化过程自证”[16],自我和他者被区分为极端差异化的数字个体。人不再被视为平均于整体的个体,而“是一个分散的存在,分散在很多事物、状态、感觉上。不只是人们思想是分散的,在一定程度上人的整个存在也是分散的”[17],分散在不同时间、空间和生命历程中。人变成因数字化技术测量而展现出高度差异性与特殊性的单体人,而单体化趋势则是指数字技术使其所测量的对象极度差异化的过程。

社会发展会造就新的冲突结构和冲突动力,进而带来社会变迁,社会传统结构和价值被新的现代社会结构和价值所替代。第一次工业革命以来,工业化不断推进着人类社会的现代化进程。经典现代化理论蕴含着“一种趋同(convergence)预期,相信同质性的、普遍的(西方)现代性模式迟早会普及全世界”[18]。而自反性现代化理论则提出相反预期,包括“风险主题”和“个体化主题”两个理论内涵。个体化是一种“第二”现代性现象,蕴藏“流动的逻辑”,是“充满风险和不确定的自由”[19]。乌尔里希·贝克认为,“选择是当代个体的特征,以往人们没那么多选择”,个体化中的人“必须生活在、也是被迫生活在风险环境中,在这种环境中,知识与生活变化都是不确定的”[20]。进入第四次工业革命以后,信息技术的迅猛发展让不同学者对人类社会有了新的思考。库克里克认为数字技术不断降低社会的“粒度”(“粒度”概念可以理解为解析的程度,数据的精确度越高,粒度就越低),微粒社会就此形成,这包含“一个双重的进程:一方面是对我们以及我们身边发生的所有现象的数字化高度解析;另一方面是制度的解体,这些制度是在粗粒化的世界中发展起来的,现在却因为没法跟得上形势而显得碍手碍脚”[21]。数字化的高度解析带来对人的新的认知,人们从“理性人”变成了“单体人”。

单体化是不同于个体化的新现象。个体化是与现代社会相伴生的概念,随着现代化进入自反性阶段〔贝克提出现代化已经达到自我对质(Selfconfrontation)或反身(Reflexive)的阶段〕,既有社会结构如阶级、社会地位、性别角色、家庭等逐渐解体,个体从结构性力量中部分解放出来,现代社会的新要求、控制和限制则以规范或指导的形式强加于个体[22],这是制度性动力推动的结果[23]。单体化是与微粒社会相伴生的概念,强调数字技术对人的高度解析,人不再是传统问卷调查、社会调查中的数据个体,而是被精确技术解析形成的一个个数据库,人与人之间的差异被极度放大,这是网络技术发展的结果。单体化与个体化虽然都强调个体差异,但是单体化展现的是一种前所未有的极度差异化。无论多么微小的差异都能在数字技术中被捕捉,进而被放大;即便是同一个人,在不同的空间、时间和领域中都是存在差异的(见表1)。可以说,在微粒社会中,每个人不再是完整的个体,而是分散的、被高度解析的单体人。

表1 个体化与单体化概念的差异比较

微粒社会下,互联网为Z世代的群体文化发展提供了助力,对该群体需求的同质化满足转向了对个体需求的差异化满足。例如,在传统社会中,青少年处于社会边缘位置、缺乏话语权,因此青少年文化通常被认为是“越轨”、“反叛”、对抗主流文化的“亚文化”[24]。网络社会为青少年文化提供了发展平台,让青少年从被管制、被教育的边缘地位趋向传播新技术、新事物的中心位置,变成文化潮流的引领者[25]。他们使用推特、微博和Facebook表达观点和态度,在Ins上分享照片,利用YouTube和豆瓣推荐电影等。Z世代不仅仅是互联网的消费者,而且也是网络内容的生产者和控制者[26],他们通过不同的社交媒体平台积极发表着对现实、生活和环境的看法。

这种位置的转变背后,体现的是作为单体人的Z世代,其需求被更加微观和具体地呈现,各种组织和机构则借助网络平台为其提供多样性、层次性和针对性的服务,从而让Z世代高度差异化的需求被看见、被满足。因此,单体化视角与Z世代的群体特征更为吻合,更适用于该群体的分析。

根据Zebra IQ发布的《2019年Z世代报告》,目前全球Z世代约有24亿人,占据全球人口的32%[27]。2022年,Z世代正处于12岁至27岁,即将或正在进入社会生产的各个领域,可能会极大地影响到当代的社会制度、价值观念、生活态度和行为方式[28]。微粒社会背景下,Z世代在家庭、学校和社会空间的成长过程都呈现出单体化趋势,这种趋势会对Z世代的社会功能发挥与社会治理需要提出新的要求与启发。

本文基于科学网(Web of Science)文献数据库,以“Generation Z”(Z世代)作为搜索关键词,选取46篇相关文献进行精读和分析,其中包括综述类文章12篇、定量研究文章11篇、质性研究文章5篇、报告类文章18篇。这些文献主要聚焦于Z世代的群体特征和代际比较,大体可以分为家庭、学校和职业三个层面。Z世代出生于数字社会的兴起阶段,成长于数字技术的繁荣时期,是生命历程完整嵌入数字社会的第一代人,受到与数字社会相伴而生的单体化趋势影响。换言之,单体化趋势在Z世代群体中的表现将比其他代际更为突显,勾勒出其家庭、学校、职业的独有特征。本研究旨在从微粒社会下的单体化视角出发,对Z世代群体在家庭、学校和社会空间的相关特征进行分析,希望能为中国的Z世代研究提供启示。基于此,研究提出如下研究问题:过往研究中,Z世代的家庭、学校和职业都呈现出怎样的特征?这些特征是如何体现单体化趋势的?这些研究能为中国的Z世代分析提供什么启发?

二、Z世代的单体化特征:家庭空间、学校空间和社会空间中的呈现

已有研究最为关注Z世代的家庭教养、学校教育和社会职业,本文力图勾勒单体化趋势影响下,他们的家庭、学校、职业的独有特征,具体表现为:家庭空间中的精细化教养、学校空间中的个性化教育、社会空间中的独特化就业。

1.家庭空间:精细化教养

在家庭空间中,教养方式无疑是最受大众关注的要素。Z世代的父母不再采取彻底控制子女生活的各个方面、像直升机一样盘旋于孩子上空并进行指挥的“直升机式育儿方式”(Helicopter Parenting)[29][30],而是更倾向于“副驾驶式”(co-piloting)育儿方式[31],即变成子女可以信赖的朋友、导师或教练[32]。同时,Z世代的父母的教养方式具备明显“父母的钟摆”(parental pendulum)的特征,即他们常常对自己经历的教养方式进行反思,并据此改变自己的养育策略,避免Z世代承受自己在儿童期遭受过的伤害。以美国为例,Z世代的父母通常为X世代,生长于美国经济大发展、美苏冷战、麦卡锡主义压抑的时代,他们内心追求解放,掀起影响范围广泛的反正统文化运动。此外,其中还有很多人来自单亲家庭,被称为“锁匙儿童”(latchkey kid)。因此,他们普遍结婚较晚,并在婚后尽一切可能避免离婚,也很少留Z世代子女单独在家[33]。这种反思让Z世代的父母更加注重与子女的亲密关系。2012年一项针对11个国家的研究表明,超过66%的父母认为他们与Z世代子女的关系比自己与父母的关系更为亲密,83%的父母表示子女是他们最好的朋友[34]。对Z世代子女而言,69%的人把父母当作自己的榜样,而在X世代中这一比例仅为29%[35]。

保护主义是Z世代父母教养的突出特征。作为在安全主义文化中成长起来的一代,Z世代的身体安全与情感安全被视作教育和生活中至关重要的部分[36]。Z世代的母亲们热衷于在网络上讨论如何保护子女免受身体伤害,如选择安全材质的奶瓶和玩具、确保子女外出时有成年人陪伴、使用最先进的婴儿车和婴儿座椅等在过去并不被重视的内容[37]。

此外,Z世代的父母还展现出回归传统教养的倾向。在Z世代父母的青年时期,他们普遍拒绝遵守既定规则,喜欢自己制定界限[38]。然而,当他们成为父母之后,又开始转向传统家庭活动,如规定就寝时间、用餐时间和玩耍时间,采用传统育儿方式、重视家庭教育、鼓励母乳喂养[39],共同参与宗教活动等。美国有47%的Z世代经常参加有组织的宗教活动,比例是同龄时期X世代的两倍[40]。

这种既反对“直升机式育儿方式”,又过度保护、回归传统的教养方式,又被称为“双重思维育儿方式”(double minded parenting)[41]。两种看似矛盾的育儿思维共存于Z世代的家庭教养中,展现出精细化教养的特征。这种精细化不仅体现在对Z世代生活起居方面的细心呵护,还体现在对Z世代心理和情感方面的个性化培养。比如,相比于被称作“奖杯一代”(Trophy Generation)的Y世代[42],Z世代的父母意识到,仅仅因为子女的参与就给予赞扬和奖励(颁发奖杯)的做法是不合理的,因此他们更强调子女在参与之外取得个体成就的重要性[43]。重要的是,无论这些成就多么平凡,都会被Z世代的父母使用社交媒体进行记录和放大,从而形成Z世代的个人电子记录或网络形象[44]。个体化的网络形象正是单体人独特性的表现,微粒社会既赋予了Z世代展示个性、强调差异的可能性,又为Z世代的父母提供了丰富且多样化的教养策略与资源,使得Z世代的家庭教养呈现出单体化特征。

2.学校空间:个性化教育

在学校空间中,Z世代的学习方式、课程设置、学业评价需求等都呈现出独有的特征。由于互联网技术的发展,Z世代面临着过往代际所不曾经历过的知识大爆炸时代,他们通过学校教育和网络学习获取知识的速度与数量都是空前的。1945年,第二次世界大战刚刚结束时,人类社会知识的更新速度为每25年翻一番;到2013年,人类知识平均每13个月就会增长一倍;未来,在互联网信息传播技术的助力下,人类知识可能每12个小时就会翻一番[45]。

与知识大爆炸时代相对应的,却是Z世代注意力持续时间的缩短。有研究表明,Z世代的注意力持续时间仅为6分钟,而且,在使用数字设备时,其注意力集中时间只能维持8秒[46]。因此,在学习方式方面,Z世代拒绝信息转储式(information dump)的知识讲授方式,偏爱沉浸式、感性的、互动的、游戏化的学习体验,并希望能采用个体化的学习方式来实现教育目标[47]。比起小组协作,Z世代更喜欢独立完成自己的任务后再与小组其他成员进行汇总[48]。

在课程设计方面,越来越多的学校开始重视学生社会情感能力的培养,推行社会情感学习课程(social-emotional learning,SEL),课程的重点在于发展自制力,培养学生的社会意识和同理心[49]。在学业评价方面,Z世代在学习中期待更加频繁且即时的评价反馈,传统的期中和期末式学业评价已经不能满足Z世代的需要,每周或即时的学业评价令其感受最佳[50]。

Z世代对个性化学习方式、独立完成任务以及即时反馈的偏好是单体人高度差异化需求的表征。数字技术对Z世代学业表现的深度解析使得其评价数据更加精细、差异更加明显,因而催生出Z世代对个性化教育的需求。即时反馈与社会情感学习课程等则代表深度解析的过程与为满足高度差异化需求所做的努力。当然,单体人是数字算法解析的产物,也可能被数字技术所支配。受网络信息影响,Z世代的同质化认知趋势明显,很容易被网络中信息的呈现方式所影响,认为网络中的信息都是正确的,即使其中大部分都未经专业审查[51],进而被舆论导向迷惑,基于情绪反对客观事实[52]。很多大学都出现过受邀的演讲者,因为被学生抵制而被迫取消演讲的例子;美国的大学生掀起清除校园里可能引起不适的词汇、思想和话题的运动,如哈佛法学院的学生拒绝老师教授强奸法;“微冒犯”(Microaggressions)(“微冒犯”指的是表面上看起来没有恶意但却被认为是一种暴力的微小行为或言语选择)和“触发警告”(Trigger warnings)(“触发警告”是指教授在课程中可能引起强烈情绪反应时发出的警告)成为大学里的流行语,对亚裔或拉美裔美国人出生地的询问以及包含身体虐待描写的经典文学作品,如《了不起的盖茨比》等,都会遭到学生的抵制[53]。

3.社会空间:独特化就业

在社会空间中,Z世代的职业规划、职业特征、工作方式等无一不体现着单体化的趋势。随着数字技术的发展,生产、交换、分配、消费等经济活动以及金融机构和政府职能部门等主体的经济行为,都越来越多地依赖信息网络。Z世代能够适应微粒社会下虚拟空间与现实空间的耦合,可以在现实世界和虚拟世界中自由穿梭,将线上工作和线下工作方式看作互为补充的两个部分[54],这在后疫情时代极为重要。

在职业规划方面,Z世代虽然仍处于成年早期阶段,但是他们对职业的认知和规划已经展现出独特的特征。从职业选择上来看,流动性和外语能力是Z世代的显著特点,他们不满足于在熟悉的环境中寻求工作机会,而是把搜索范围扩展至全世界。工作的稳定性并不是他们在意的重点,流动的工作场所、非常规的工作流程和多样化的工作内容才是吸引Z世代的要素[55]。同时,作为有史以来受教育程度最高的一代,自主创业也是Z世代偏爱的就业方式,他们认为创业可以带来更高的经济收入和独立体验[56]。

在职业特征方面,强烈的职业道德、强计划性、独立性、渴望证明自己和需要即时反馈在Z世代的职业生涯中得到淋漓尽致的体现[57]。与Y世代相比,Z世代不再把精力放在平衡工作和生活上,而是更重视对事业的投入以及发挥个体创造力。他们的工作动机不再只是受金钱驱使,只有28%的Z世代认为金钱会促使自己更努力地工作。晋升机会和荣誉奖励是Z世代努力工作的主要动力[58]。强烈的职业道德、技术能力和学习意愿让Z世代成为二战以来最具生产力的一代[59]。此外,Z世代喜欢在网络上发表对现实的看法,也同样喜欢在工作中给予并获得反馈。53%的Z世代声称自己会使用行事历对工作进行计划,这体现出Z世代的强计划性。47%的Z世代会在生活和工作之间设置明确的界限,39%的Z世代愿意终身就职于一家企业。但是,由于大部分Z世代在童年时期经历过经济危机,40%的人表示他们对求职和工作感到担忧[60]。

在工作方式方面,Z世代存在注意力持续时间短、抵触电子邮件沟通和同伴冲突等问题。各种社交媒体上碎片化的信息和即时、不间断的网络内容导致Z世代出现系统性的耐心丧失(Systemic Impatience),难以保持注意力和耐心去等待答案或阅读复杂文本[61]。注意力持续时间缩短也可能造成Z世代的沟通和管理问题,冗长的会议、讲座和谈话都可能会对Z世代失去效果[62]。75%的Z世代抵触使用电子邮件进行沟通,他们认为电子邮件过于正式且浪费时间[63],这可能会导致他们错过或遗漏重要的工作通知[64]。在工作中,Z世代通常对自己的评价很高,对同伴的评价则较为严苛[65]。85%的Z世代认为自己在工作中是忠诚的,而只有10%的Z世代认为同伴也是忠诚的;80%的Z世代认为自己是体贴的,而只有15%的Z世代认为同伴具有体贴的特质[66]。还有近三分之一的Z世代觉得自己的同伴非常懒惰[67]。

偏爱非常规的工作流程、多样化的工作内容和自主创业,重视个体创造力的发挥与双向反馈的Z世代,实际上追求着无法预知性和可能性,他们以自身的单体化对抗着职业中的复杂性。Z世代不期望以既定的规则进入职场,他们期待职业的规则是有限的、非常规的,能够探索而不是机械遵守的;他们的工作动机不再只是薪资,而是晋升,即他们希望获得继续前进的可能性。同时,Z世代对自己的网络形象管理十分谨慎,他们比Y世代更加意识到个人品牌的重要性[68]。这是单体化带来的伴生忧虑,高度解析的过程让Z世代变身单体人,分散在不同的事物与不同的时空中。而数字网络会将分散的微粒动态、永久地保存,成为单体人发展的潜在威胁。个体的真实形象虽然会随着时间推移而改变,求职者的网络形象却很难变化,任何人都可以通过网络上的蛛丝马迹窥测某一个体的生平事迹[69]。

三、讨论与启示

数字社会,或者说微粒社会是一种高度解析的社会,这种高度解析是借助数字技术达成的。互联网的发展带来了海量资讯,也让每个人的信息无所遁形。人不再是传统相对粗糙测量方式中被平均值代表的个体,而是被更加精细、透彻测量方式所获取、分析和评价的单体人。精细解析的社会意味着人与社会都将被全新的方式测量与解析,克里斯多夫·库克里克认为我们正在经历“一场新型的‘解析—解体’”[70],“它描绘了一个双重的进程:一方面是对我们以及我们身边发生的所有现象的数字化高度解析;另一方面是制度的解体,这些制度是在粗粒化的世界中发展起来的,现在却因为没法跟得上形势而显得碍手碍脚”[71]。也就是说,微粒社会下的单体化所带来的,不只是人的高度差异化、个别化和单体化,还有利用精细数据解析实现的精确行为预测与控制。

Z世代被称为“互联网原住民”,是从出生开始就全方位受到数字解析影响的一代人,其单体化特征更加明显。从家庭空间来看,Z世代的父母采取的“双重思维育儿方式”是一种基于高度差异与反思策略的精细化教养模式。父母对Z世代身体安全的关注体现在对其可能接触到的物质的严格筛查上,这些物质可能危害身体健康或引起过敏反应,而父母之所以这样做可能与数字解析放大个体差异有关:一方面,精确的测量让父母对孩子身体的认识更加精确与透彻,因此他们对抗的不再是平均意义上孩子可能遭受的身体风险,而是极度差异性的个性化风险;另一方面,网络为Z世代的父母提供了高度解析的风险分析与信息,这些信息来自大数据的精确测量,激化并利用差异,引导父母的行为。而父母对Z世代情感安全的关注则体现在“副驾驶式”育儿策略上,不再强势地入侵孩子生活的各个方面,更愿意成为孩子的朋友或教练,重视差异性,引导孩子的自我发展。Z世代的父母虽然鼓励孩子取得成就,却并不对孩子的成就设限,为孩子建立个性化的网络形象与电子记录在一定程度上来说,既是对孩子的数字解析,又是其单体化的表征。从学校空间来看,Z世代的单体化体现在对个性化学习方式、独立完成任务等的偏好上,数字技术与教学过程相结合,为学生的各项指标带来了全新的精确测量方式,使隐藏的差异得以显现,进而催生出Z世代对个性化教育的需求。从社会空间来看,Z世代不愿意被机械化的规则束缚,以自身的单体化对抗职业中的复杂性,倾向于探索未知、获取前进的可能性,进而获得自我实现。

值得注意的是,在学校空间和社会空间中,Z世代都展现出对频繁、即时且双向反馈的强烈需求,这种需求恰恰是单体化的产物。精细的测量与高度的差异化使得Z世代不断地被解析,也不断改变着认识自身与认识社会的方式。传统粗略式、周期性的反馈已经无法满足他们的需求,因为他们不再将自己看作是计算平均值等式中的分母。他们已经看到自我与他者之间的差异,这种差异在微粒社会中尤为明显。因此,他们需要同等精确、透彻、细密的反馈,来弥合单体化特征下差异的裂变。

中国对Z世代的研究相对聚合,主要集中于消费特征、群体文化、思想引领等方面。事实上,由于Z世代一词在中国的代际研究中并不突出,大部分研究还是采用“90后”作为分析论述的主体。可以肯定的是,中国的Z世代也在经历着单体化,他们在家庭、学校和社会中会呈现出相似的特征,同时,也会展现差异。

在家庭方面,中国Z世代的家庭教养特征值得探究。一方面,在单体化趋势中,中国的Z世代家庭教养是否呈现出“副驾驶式”与安全主义相结合的“双重思维育儿方式”,或者说中国的Z世代家庭教养是否展示出相悖思维的共存可能成为未来研究的方向;另一方面,中国家庭小型化和少子化趋势改变了中国家庭的教养方式,代际关系变得更加亲密平等[72][73],父母愈加尊重子女的自主意识与个性需求,传统家庭的权威性亲子关系被颠覆与重构[74],这可能会为中国Z世代的家庭教养带来独有的特征。

在学校方面,未来研究可以关注中国Z世代的教学特征与师生关系新模式。中国的Z世代成长于国家教育大扩张时期,受教育程度显著提升,然而教育问题却并未因此缩减。应试教育背景下,中国的Z世代是如何展现对个性化学习方式的需求的,他们又是如何应对课外补习与双减政策的问题值得注意。同时,需要频繁即时反馈的Z世代与传统大班教学的教师如何协调配合,师生关系模式的发展与变化也可以作为探索的重点。

在社会方面,中国Z世代的职业选择与适应策略是不容忽视的议题。尤其是在互联网繁荣发展的今天,网络经济催生出无数新兴职业,如自媒体行业、网络创作等。新兴职业成为新兴青年群体滋长的温床。毫无疑问,Z世代是组成新兴青年群体的重要部分,新兴职业在一定程度上满足了其不被束缚、实现自我价值的职业需求。但是,职业的不稳定性和认可度低等问题也会对Z世代产生关键影响,甚至引发严重后果。

单体化不仅会带来“差异革命”,还会带来“控制革命”[75],毕竟与精细解析的数据相比,现实生活是相当粗糙的,这意味着对行为的精确预测成为可能。“控制革新者的初衷就是掌控未来,他们意图从我们的行为模式中预测我们下一步将要做什么,并对我们施加影响。商人想要知道这种模式,从而让我们更多地去购买商品;警察想要了解这种模式,从而控制我们;政治家想要了解这种模式,从而将我们引向他们的政治议程”[76]。从微粒社会下的单体化视角来看,微粒社会发展带来的单体化倾向与西方社会的个体主义本质是相吻合的,高度差异化的单体人与个体主义下对个体的尊重并不冲突;而中国社会是基于集体主义构建的,其集体认同、情感依赖、资源共享、责任义务和集体决定的内核与单体化强调的差异有所悖离。在中国本土文化背景下,微粒社会中的Z世代是如何展示、应对或改造着单体化的问题,关乎着Z世代群体的自我发展。■