国道351线仁寿至洪雅段篓子桥加固方案研究

丁可

(四川公路工程咨询监理有限公司,四川 成都610041)

0 引言

随着社会经济快速发展,我国早期已建桥梁出现了不同程度的病害,有的已危及运营安全。由于对桥梁病害的成因分析不准,导致难以找到针对性的病害治理方式,经过处治后有的病害仍继续发育、甚至出现新的病害。篓子桥的病害具有典型性,通过对该桥病害成因、处治方案进行分析,以期找到行之有效的桥梁病害治理方式。

1 桥梁概况

篓子桥位于国道351线四川仁寿县境内,建成于2002年,桥长25.2m、桥宽23.0m。原桥设计荷载为汽-超20级,上部结构采用1×10m圬工石砌拱,拱圈厚50cm、净跨10m、矢高5m;下部结构采用重力式桥台,扩大基础。基础置于砂砾石层上,埋深约1.5m。桥面铺装层采用10cm水泥混凝土+10cm沥青混凝土铺装,桥头无伸缩缝,无搭板。2019年对篓子桥进行了定期检测,评定技术等级为4类。

2 桥梁主要病害

2.1 桥面系病害现状

左、右幅桥桥面病害见表1、表2。

表1 左幅桥桥面病害

表2 右幅桥桥面病害

2.2 上部结构病害现状

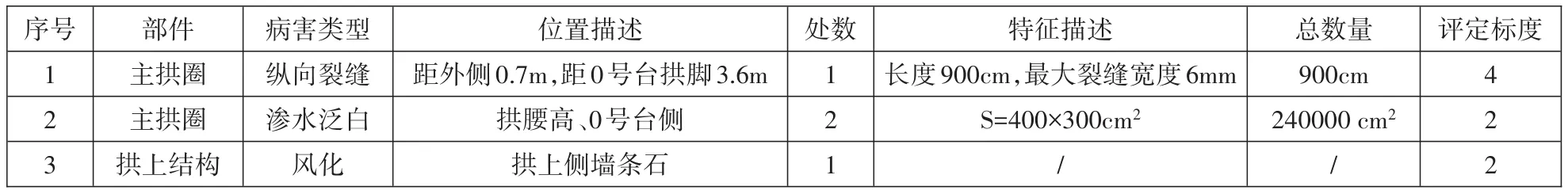

左、右幅桥上部结构病害见表3、表4。

表3 左幅桥上部结构病害

表4 右幅桥上部结构病害

2.3 下部结构病害现状

左、右幅桥下部结构病害见表5、表6。

表5 左幅桥下部结构病害

表6 右幅桥下部结构病害

2.4 评定结论

《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21—2011),全桥总体技术状况评定时,主要部件评分达到4类或5类、且影响桥梁安全的,按照桥梁主要部件最差的缺损状况进行评定。其评定结论如下:左幅桥桥面系评分63.7,右幅桥桥面系评分69.1,桥面系技术状况等级为3类。左幅桥上部结构评分52.5,右幅桥上部结构评分52.5,上部结构技术状况等级为4类。左幅桥总体评分73.5,技术状况等级4类;右幅桥总体评分74.5,技术状况等级4类。该桥总体技术状况等级评定为4类。

3 主要病害成因分析

3.1 拱圈纵向裂缝成因分析

通过现场调查、查阅相关资料,分析认为出现纵向裂缝基于以下原因:

第一,该桥上部结构为圬工石砌拱桥,拱圈横向联系主要靠水泥砂浆,横向联系作用效果差,汽车荷载及拱上填料对侧墙存在水平横向推力,长期作用下产生纵向裂缝。

第二,桥面排水不畅,导致桥面积水下渗,拱圈中存在遇水膨胀的填料,加之该桥横向联系较差,时间久之导致拱圈出现裂缝。

第三,该桥宽23m,宽度较大,采用了重力式桥台、扩大基础,而基础的持力层为砂砾石层,未落在基岩上。随着常流水的不断冲刷和荷载的长期作用,基础出现了不均匀沉降。

第四,该桥位于重要国道上,随着交通量的增加特别是超载车的增加,当过大荷载经常作用于拱圈结构上时,导致结构横向受力不均,出现纵向裂缝。

第五,近些年四川遭遇多次大地震和特大地震(汶川8.0级地震)的侵袭,使结构承受地震力作用,对拱圈结构造成破坏,导致出现拱圈纵向裂缝。

3.2 桥面铺装破损、拱圈渗水泛碱成因分析

首先,沥青混凝土面层抗剪强度低、高温稳定性差,随着交通量的日益增加,桥梁在高温及车轮反复碾压下荷载应力不断积累,产生沥青混凝土骨架结构破坏失稳以及塑性变形,导致桥面铺装开裂、破坏。

其次,原拱上填料施工时回填不密实,拱背填料沉陷,导致铺装层混凝土开裂、破坏。

最后,桥台基础已出现不均匀沉降,而该桥桥台处无伸缩缝、无搭板,导致桥面铺装层易出现裂缝、坑槽等破损。

拱圈渗水结晶是由于石拱桥排水管排水不畅、桥面铺装防水层损坏、桥面积水下渗,导致拱圈出现渗水泛碱。

4 设计标准与方案的选择

4.1 设计标准

4.1.1 公路等级:一级公路。

4.1.2 设计速度:60km/h。

4.1.3 荷载等级:若桥梁采用加固方案,则维持原荷载等级汽-超20级不变;若采用拆除重建,新桥则采用公路-Ⅰ级荷载。

4.1.4 桥梁宽度:维持原桥宽度不变。

4.1.5 设计洪水频率:桥梁加固方案维持原设计不变;若拆除重建,新桥则采用设计洪水频率1/100。

4.2 方案的拟订

4.2.1 方案一:在原拱圈底部增设30cm厚自密实钢筋混凝土层

该桥下部主体结构基本完好,上部结构拱圈存在两条纵向裂缝(非主要受力裂缝),因此具有一定的加固价值。考虑到该桥上部结构为圬工石砌拱桥,拱圈横向主要靠水泥砂浆联系,横向联系效果差,提出以下加固措施:

为减少水流冲刷继续造成的基础不均匀沉降现象,对上下游河床以及桥台四周进行钻孔注浆;对原拱圈纵向裂缝采用灌注环氧砂浆封闭,在原拱圈底部增设30cm厚自密实钢筋混凝土层,以增强主拱圈承载力和横向联系;挖除、换填桥面病害处铺装,重建20cm厚钢筋混凝土桥面铺装。

4.2.2 方案二:将原拱上填料更换为轻质泡沫混凝土

根据现场调查,可通过改善原拱圈受力特点对桥梁病害进行整治处理。实腹式石拱桥拱上建筑自重大,主拱圈大部分用于承担结构自重,因此通过换填拱上填料为轻质泡沫混凝土,减轻桥梁恒载,改善拱圈受力,提出以下加固措施:

为减少水流冲刷继续造成的基础不均匀沉降,对上下游河床以及桥台四周进行钻孔注浆;挖除原拱上填料、更换为轻质泡沫混凝土,对原拱圈纵向裂缝采用灌注环氧砂浆封闭;挖除、换填桥面病害处铺装,重建20cm厚钢筋混凝土桥面铺装。

4.2.3 方案三:拆除原拱圈及拱上建筑,新建1×16m现浇空心板

考虑到原桥设计荷载为汽-超20级,建成已有20年,为适应国道351线交通量的增长,彻底治理全桥病害,全部拆除原桥结构,新建1×16m现浇空心板桥,下部结构采用桩基接盖梁。

4.3 方案优缺点比较

以上三个方案均可不同程度地对桥梁病害进行处治,其优缺点从以下几个方面进行比较:

方案一:加固的原理是增加拱圈截面高度,新加钢筋混凝土层与既有圬工块石形成整体共同受力,增强了原拱圈承载能力及横向联系,基础采用压浆处理,能有效减缓基础不均匀沉降。该方案对原结构影响不大,上部结构得到有效加强。但该桥基础位于卵石层上,基础埋深较浅,不能从根本上解决下部结构不均匀沉降问题,随着时间推移,基础可能出现新的病害,届时还需对篓子桥进行二次加固。方案一的当前建安费175万元,后期随着基础病害的出现还会追加投资。

方案二:加固的原理是改变拱上建筑材料,减轻结构自重,从而改善上部结构拱圈受力,基础同样采用压浆处理,能有效减缓基础不均匀沉降。该方案对原结构影响较大,减轻结构自重,拱上建筑的重新实施能有效处理拱圈渗水问题。但该桥基础位于卵石层上,基础埋深较浅,不能从根本上解决下部结构不均匀沉降问题,随着时间的推移,基础可能出现新的病害,届时还需对篓子桥进行二次加固。方案二的当前建安费155万元,后期随着基础病害的出现还会追加投资。

方案三:对原结构影响最大,需拆除原上部结构,采用桩基础。该方案从根本上解决了上部拱圈存在的问题,同时也解决了桥台基础不均匀沉降存在的长期、潜在风险。方案三的建安费340万元,且投资可控。

4.4 施工工艺比较

方案一:采用植筋钻孔,绑扎钢筋后,搭设支架模板浇筑C40自密实混凝土;施工工艺要求高,相对复杂。施工工期约3个月。

方案二:需挖除原拱上填料,重新浇筑轻质泡沫混凝土。施工工艺简单,为减小对原结构的影响,施工中应采用小型机械。施工工期约2个月。

方案三:新建常规桥梁,工艺成熟、简单。施工工期约5个月。

5 结语

综合以上因素分析,方案三建安费总价不高且投资可控、桥梁病害治理效果明显,长期来看对道路运营安全更有利,因此从桥梁全寿命周期考虑,推荐采用方案三,即拆除重建篓子桥。该桥梁现已建成通车,运营效果良好。