基于LMDI与国际类比组合法的我国交通运输行业碳排放驱动因素及减排潜力

李艳红,王安宇,杨东

(交通运输部科学研究院,北京 100029)

0 引言

交通运输是国民经济的基础性产业和服务性行业,近年来处于快速发展过程中。相关数据显示,我国交通运输领域的碳排放总量逐年升高,占全国终端碳排放的比例已经超过10%[1],是碳排放治理关注的重点领域之一。同时,随着“交通强国”建设进程的大力推进,交通运输行业在2030 年前仍将保持快速发展的态势。为了实现“双碳”目标同时保证交通运输行业的快速发展,需要对我国交通运输行业碳排放的主要驱动因素进行识别与分析,并对其减碳潜力进行预测。

关于交通运输行业碳排放驱动因素的研究,国外主要聚焦于交通运输能耗与城市形态[2-3]、交通运输能耗与个人出行行为[4]的关系方面:前者认为交通运输能耗量与城市形态存在紧密联系,即,能源效率会伴随人口增加而提高,直至城市人口规模达到最优水平而当城市人口超过临界水平,会发生交通拥堵,从而降低交通能效,人口密度与交通能耗有较强的负相关性[2];后者认为交通运输能耗与个人出行行为之间存在联系,认为交通需求的增长源于个人收入的增加,收入的增加使得人们购买和使用小汽车的增速更快,最终导致能耗增加。国内已有研究主要分为两类。一是方法论层面,代表性的有粗糙集方法[5]、因素分解法[6-7]、STIRPAT 模型[8]、改进的STIRPAT模型[9-11]、IPCC的碳排放系数法[12-13]、LMDI 算法[14]、面板数据模型[15]、双层次计量模型[16]、计量经济学模型[17]、投入产出结构分解分析方法(I-O SDA 模型)[18]等,不同专家学者应用不同的方法对交通运输业碳排放的驱动因素进行了识别和研究,总体围绕经济(GDP、人均GDP 及其增长速度)、社会(人口规模、城镇化率)、产业(产业结构及布局)、科技(能源强度、能源结构、能源效率)、交通自身等因素展开。其中,在交通自身因素方面发现交通基础设施投资、交通运输强度(客货运输周转量、机动车保有量)、交通运输结构、交通能源强度等因素影响碳排放量,且不同因素对碳排放量的影响机理不同。二是不同空间区域应用层面,王元庆等以城市群为对象,系统阐述了分方式出行距离与分担率、排放强度、出行人群分布因素等与温室气体排放之间的复杂关系及规律[19];袁长伟等将LMDI 算法应用在陕西省[20]、庄颖等将LMDI 算法应用在广东省[21]、刘妤等将LMDI 算法应用在西藏自治区[22],发现不同时间区间、不同空间区域,各个影响因素与碳排放量的关系表现出明显的差异性。此外还有专家学者对城市客运[23]、货运[24]等单一方式与碳排放量之间的相互关系进行了深入分析。

综上可知,国外研究聚焦人口密度、人的出行行为等单一微观指标,国内既有研究运用多种模型在不同区域对交通运输业碳排放驱动因素进行了分析,但是主要集中于经济、社会、科技等指标,对交通自身的驱动因素考虑较少,且受限于数据获取困难等原因与实践结合较少,此外缺少与发达国家的横向对比及与我国发展趋势的类比分析。

为了有效支撑“双碳”目标下我国交通运输行业发展路径及政策制定,本文将既有研究中的常见因素和体现交通运输行业特点的客货运结构因素作为碳排放量的驱动因素,对2010—2020年间我国交通运输行业的碳排放变化进行定量分析,并将结果与美国、日本、德国等碳排放已达峰国家进行类比研究,探索我国交通运输行业减排的方向和潜力,同时考虑疫情形势,提出我国交通运输行业面向“双碳”目标的路径建议与措施。

1 LMDI碳排放因素解析模型

1.1 模型适用性及影响因素选择

对数平均迪氏指数法(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI)是一种指数分解方法,一般用于因素分解和各种因素变化趋势和贡献度分析。该方法可以做到无残差、全分解,在能源特别是碳排放领域相比其他方法有更广泛的应用,因此本文使用LMDI 方法对交通运输领域的碳排放量进行分析。

基于已有研究成果,同时结合疫情下的新发展形势,本文设置驱动碳排放的因素包括交通运输碳排放系数、运输方式结构、客货运结构和换算周转量。交通运输碳排放系数是碳排放量与周转量的比值,即单位周转量的碳排放量,用于衡量能源的利用效率。运输方式结构指各种运输方式在总周转量中所占的比值,体现运输结构对碳排放量的影响。客货运结构指客运和货运周转量占换算周转量的比重,描述旅客及货物运输在交通运输行业内各自的发展情况。受疫情影响,2020 年我国旅客周转量比2019 年下降45.5%、货物周转量比2019 年下降1.0%[25],可见疫情对客运、货运的影响程度差异明显,而单位旅客周转量、单位货物周转量的碳排放量有较大不同,因此,疫情持续时期的客货运结构变化对交通运输行业碳排放量的影响值得重视。换算周转量指一段时间内交通运输行业的运输总量,是交通运输需求的量化表现。该模型选取的4 个因素可以比较有代表性地结合交通运输领域与能源领域的参数,并体现交通运输行业碳排放的特点。

1.2 数据来源及处理

本文数据来源于中国统计年鉴、国家统计局数据库、EDGAR6.0、联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)报告等相关统计数据、报告等。为了保证统计数据间的匹配及可比性,本研究中水运只包含内河运输,不包含远洋运输,公路客运为营业性运输。公路、铁路、水运、航空4 种运输方式的客货周转量换算系数采用交通运输领域经验值,分别为0.1,1,0.33,0.072[20]。

1.3 模型应用

LMDI 碳排放因素解析模型由Kaya 恒等式变换而来,可以将碳排放总量进行分解,具体公式如下:

式(1)中:Et为t时期交通运输碳排放总量(亿吨);t为时间(年);i为运输对象,i=1,2,其中1 代表货物运输,2 代表旅客运输;j为运输方式,j=1,2,3,4,分别代表铁路、公路、水运和民航4种交通运输方式;为t时期第i种运输第j种交通方式的碳排放量(亿吨);为t时期第i种运输第j种交通方式的换算周转量(亿吨公里);为t时期第i种运输的(换算)周转量(亿吨公里);Vt为t时期总换算周转量(亿吨公里)。

交通运输碳排放系数、运输方式结构、客货运结构和换算周转量这4 个影响因素分别与式(1)中的4个因子进行匹配,具体如下:

式(2)~式(3)中:为碳排放系数,指t时期第i种运输第j种交通方式的单位(换算)周转量的碳排放量(吨/亿吨公里);为运输方式结构,指t时期第i种运输第j种交通方式的(换算)周转量占i运输(换算)周转量的比重;为客货运结构,指t时期第i种运输的(换算)周转量占总换算周转量的比重;Vt含义同前。

式(3)表明t时期的交通运输碳排放量由碳排放系数、运输方式结构、客货运结构和换算周转量4 个因素共同承担,每一个因素都会对碳排放量产生影响,因此基准期和t时期的碳排放总量变化量ΔE如式(4)所示。采用LMDI法将4个参数分解,如式(5)~式(8)所示:

式(4)~式(8)中:ΔEI为碳排放系数效应,用于评估能源利用效率;ΔES为运输方式结构效应,反映各个交通方式的市场份额;ΔER为客货运结构效应,体现客货运输对碳排放量的影响;ΔEV为换算周转量效应,表示换算周转量对碳排放量的作用;分别为基准期交通运输碳排放总量(亿吨)、基准期第i种运输第j种交通方式的碳排放量(亿吨)、基准期第i种运输第j种交通方式的单位(换算)周转量的碳排放量(吨/亿吨公里)、基准期第i种运输第j种交通方式的单位(换算)周转量的碳排放量(吨/亿吨公里)、基准期第i种运输的(换算)周转量占总换算周转量的比重、基准期总换算周转量(亿吨公里)。

令:

则ΔEI,ΔES,ΔER,ΔEV对应的能耗贡献率分别为:

式(9)~式(11)中:ΔE′为基准期和t时期各因素碳排放量变化量的绝对值之和;分别为t时期碳排放系数效应、运输方式结构效应、客货运结构效应、换算周转量效应对碳排放总量变化量的贡献率;ΔE″为t时期各因素碳排放量贡献率之和。

2 我国交通运输行业碳排放驱动因素解析

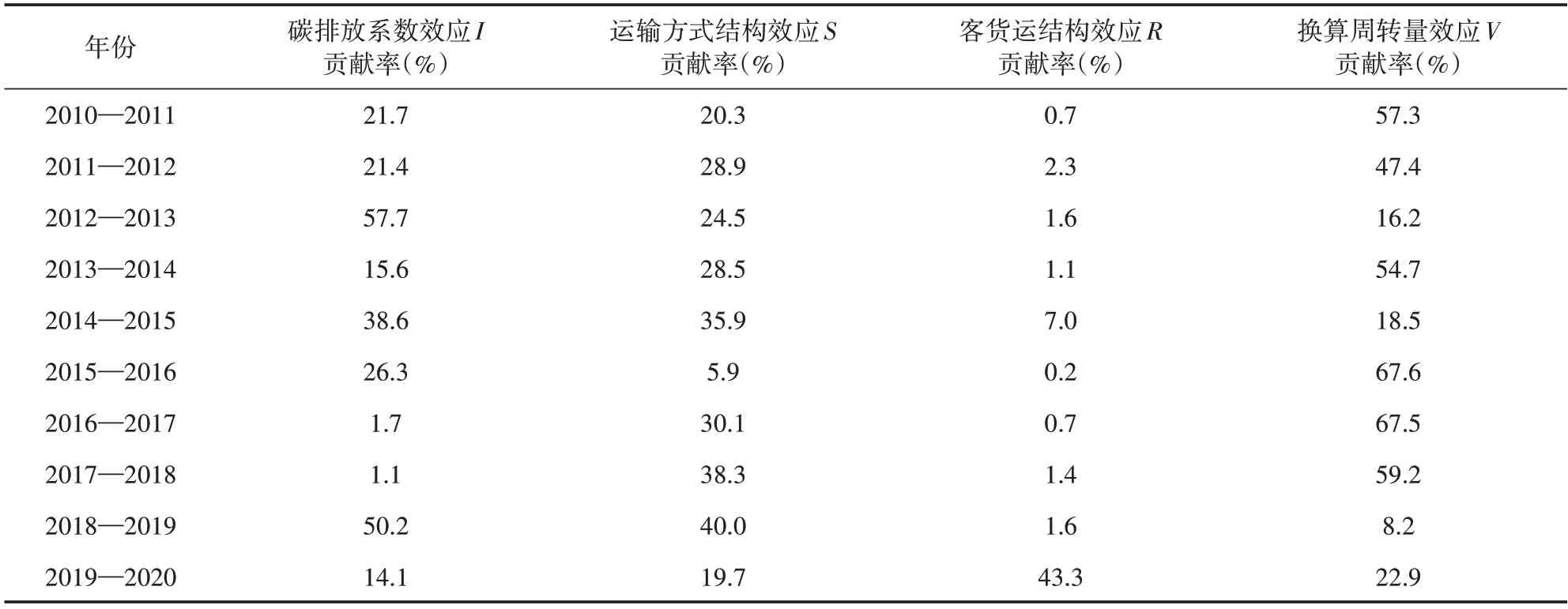

选择2010—2020 年的交通运输碳排放数据[26]对我国交通运输碳排放因素进行测算。将原始数据进行整理和标准化处理后,代入模型进行计算,得碳排放因素贡献度、贡献率如表1、表2所示。基于表1 数据,以2010 年为基年计算各因素对交通运输碳排放的贡献度,演变趋势见图1。

表1 2010—2020年我国交通运输碳排放因素贡献度 单位:亿吨

表1 (续)

表2 2010—2020年我国交通运输碳排放因素贡献率

2.1 碳排放系数因素

2.1.1 结果分析

从表1、表2 及图1 可以看出,碳排放系数对碳排放量的影响在研究时间段内主要表现为拉动作用,但这种作用呈现“抑制-拉动-抑制-拉动”的波动效果,即能源利用效率对碳排放的影响并不稳定。但是除了2012—2013年、2018—2019年以外,拉动作用都较弱,有向抑制作用发展的趋势。因此,未来通过减少碳排放系数降低碳排放量具有较大的潜力。

2.1.2 减排潜力分析

为了研究碳排放系数因素的减排潜力,选择单位周转量碳排放系数指标进行国际类比分析。中国、美国、德国、日本的历史年份交通运输行业CO2排放量及单位周转量碳排放系数如图2所示。

从图2可以看出:美国、德国单位周转量碳排放系数呈先增后降再趋于平稳的趋势,美国在2017年稳定在15 600吨/亿吨公里左右,德国在2009年稳定在18 000吨/亿吨公里左右。我国总体上也存在先增后降再趋于平稳的趋势,2008年以来稳定在6 000 吨/亿吨公里左右。相较美国、德国和日本,我国单位周转量的碳排放系数较低,一方面是由于统计口径的原因,4个国家交通运输行业碳排放数据的统计口径不一致,如我国的公路客运只包含营业性运输,而美国还包含非营业运输及城市客运;另一方面,发展阶段不同,碳排放系数随经济发展阶段大致表现为一条倒U 形曲线,不同发展阶段的碳排放系数有较大的差异。借鉴国外单位周转量碳排放系数变化规律,同时结合我国经济发展阶段判断,根据2021—2035年我国旅客出行量(含小汽车出行量)年均增速为3.2%左右、全社会货运量年均增速为2%左右[27],对我国2030年的换算周转量进行预测,再结合2030年我国交通运输行业碳排放达峰的峰值,测算出为实现2030年碳达峰目标,我国单位周转量的碳排放系数需进一步降低至4 300 吨/亿吨公里左右,比2019年6 500吨/亿吨公里降低33.85%,如图3所示。

2.2 运输方式结构因素

2.2.1 结果分析

从表1、表2 及图1 可以看出,运输方式结构对我国碳排放量的影响在研究时间段内主要表现为拉动作用。不过,2012—2013年、2013—2014年、2018—2019年、2019—2020年运输方式结构对碳排放量的影响表现为抑制作用,究其原因,2012—2014 年是由于统计范围口径发生了变化;2018—2020 年则主要因为我国实施了“推进运输结构调整三年行动计划”,运输结构调整优化对减少碳排量起到了明显的效果,未来通过运输结构调整优化来实现碳减排还有一定的空间和潜力。

2.2.2 减排潜力分析

中国、美国、德国、日本4 个国家2000 年、2019年不同交通方式碳排放量对比如图4所示。

由图4 可知,美国、德国和日本的碳排放量在不同运输方式之间变化较小,达到了相对稳定的运输结构状态。美国公路碳排放量占比始终超过82%,铁路碳排放量占比从1.8%提升到了2%;德国的公路碳排放量占比始终超过95%;中国公路碳排放量占比从68%提升到了77%,变化较大。一方面,我国运输结构还未达到稳定状态,仍在优化过程中;另一方面,与国土面积相近的美国相比,2000—2019 年间,铁路碳排放量占比方面,美国提升了1%,我国降低了3.7%,而与公路运输相比,铁路运输低能耗、低排放优势明显,因此,铁路在我国交通运输中所占的份额还需进一步提升。

2.3 换算周转量因素

2.3.1 结果分析

从表1、表2 及图1 可以看出,换算周转量对我国碳排放量的影响在研究时间段内主要表现为拉动作用,但拉动力度有逐步减弱的趋势,即换算周转量与碳排放量之间呈相关性减弱、逐步脱钩的趋势。换算周转量对碳排放量表现出抑制作用,究其原因有:2012—2013 年、2014—2015年、2018—2019 年是由统计范围口径变化引起;2019—2020年则是受疫情影响,导致2020年换算周转量降低。未来随着“双碳”战略的深入推进,换算周转量与碳排放量之间会逐步“脱钩”,因此通过降低换算周转量来减少碳排放量有一定的潜力但相对碳排放系数因素、运输方式结构因素的潜力较小。

2.3.2 减排潜力分析

根据相关部门预测[27],2021—2035 年,我国旅客出行需求将稳步增长,旅客出行量(含小汽车出行量)年均增速为3.2%左右;货物运输需求稳中有升,全社会货运量年均增速为2%左右[27],即我国的换算周转量还会持续增长。中国、美国、德国、日本四国交通运输行业碳排放量与换算周转量之间的相关关系如图5 所示,其中德国与日本已经实现了碳排放量与换算周转量的脱钩。借鉴已达峰国家经验,即使我国换算周转量持续增长,但随着其与碳排放量之间的逐步脱钩,对碳排放量的贡献会逐渐下降,因此依靠该因素减排还有一定的空间,但是空间不大。

2.4 客货运结构因素

从表1、表2 及图1 可以看出,客货运结构对我国碳排放量的影响偏小且比较稳定,前9 个时间段的贡献率均值为1.66%,客货运结构调整对碳减排潜力影响不大。2020 年受新冠疫情的影响,我国旅客周转量同比下降45.5%、货物周转量同比下降1.0%,换算周转量中客运占比由前10年均值7.13%下降至4.74%、货运占比由前10 年均值92.87%上升至95.26%,导致客货运结构对我国交通运输行业碳排放的贡献率由前10年均值6%升高至43.3%,而疫情仍将持续一段时间,为实现我国交通运输行业“双碳”目标,需要重点关注疫情持续时期的这一变化。

3 我国交通运输行业减碳对策

当前,我国交通运输发展现状与交通强国建设目标相比还有一定的差距,完善交通基础设施网络将诱导增量旅客出行及物流需求,导致碳排放有所增加,未来一段时间内交通运输量与经济发展、碳排放还无法脱钩,所以通过控制交通发展水平来减少碳排放的途径并不可行。因此,在加快推进交通强国建设、完善综合交通运输网络体系、为公众提供更加便捷和高效的运输服务的基础上,需要在运输装备、运输结构和运输组织上采取措施,促进交通运输实现高效率、低碳化的高质量发展格局,最终实现“碳达峰”和“碳中和”目标。基于驱动交通运输行业碳排放的因素分析及预测,现提出以下3个方面的对策。

3.1 提升交通用能效率,降低单位周转量碳排放系数

根据研究时间段内我国交通运输行业碳排放影响因素分析结果,由于统计口径原因,我国单位周转量碳排放系数相比美国、日本、德国等已达峰国家较低,但是根据已达峰国家单位周转量碳排放系数变化规律,我国单位周转量碳排放系数还有一定的降低空间。降低单位周转量碳排放系数的措施主要有:

(1)调整交通能源结构,降低交通对传统能源的消耗强度。如加快铁路电气化,大力发展新能源汽车,鼓励汽车使用更清洁的电能、氢能、生物质燃料等。

(2)加快装备技术升级,提高能源利用率。如采用新型高效电力机车;发展混合动力汽车技术,发展高性能柴油车、大吨位载货车和拖挂运输;推动船舶大型化,提高大吨位、高效能船舶的比例。

(3)制订车辆、船舶的燃油效率标准,且逐步提高标准,以控制机动车、船舶的碳排放量。

3.2 提升铁路、水运及城市公共交通比例,优化交通运输方式结构

与公路运输相比,铁路和水运低能耗、低排放优势明显,水运、铁路、公路完成单位货物周转量的能耗比约为1∶2∶7[28]。统计数据表明,小汽车单位周转量的CO2排放量是常规地面公交的5.89 倍、轨道交通的98.57倍[28],因此提升铁路、水运及城市公共交通比例,优化交通运输方式结构是实现“双碳”目标的重要措施之一,主要途径有:

(1)加快完善和实施铁路专用线进厂、进港、进园区工程,补齐铁路货运“最后一公里”短板,同时加快铁路领域改革,提高铁路货运企业的积极性,形成面向市场的铁路货运价格机制。

(2)完善港口集疏运体系。

(3)通过政策引导中长距离大宗货物运输转向铁路或水运,最终形成与我国国情相适应的“宜水则水、宜铁则铁、宜公则公、宜空则空”的绿色低碳综合运输结构。

(4)进一步推广和实施公交优先发展战略,提升公共交通的吸引力,改变城市出行模式和习惯,让更多的人选择公共交通出行。

3.3 大力发展多式联运、共享交通及智慧交通,优化交通运输组织

单位周转量碳排放系数变化主要依靠运载工具更新和运输组织方式优化两个方面。运载工具更新已在3.1 节阐述,不再赘述。运输组织方式优化可以大幅降低运载工具及旅客、货物在运输过程中的无效移动,提高运输效率,充分利用设备,减少空驶、等待等行为。运输组织优化措施有:

(1)货运方面,大力发展多式联运,保障多式联运各环节衔接顺畅,有效提高多式联运占比、换装效率。

(2)客运方面,大力推进旅客联程运输,改善出行体验,提高综合运输组合效率。

(3)城市客运方面,积极推行出行即服务(Mobility as a Service,Maas),提高绿色出行比例,打造低碳生活模式。

(4)城市货运方面,大力推动城市绿色货运配送体系,在制度、政策、信息化、标准化等方面予以支持。

4 结语

本文利用LMDI 指数分解方法,基于2010—2020 年数据对我国交通运输行业碳排放驱动因素进行了量化分析,探讨了单位周转量碳排放系数、交通方式结构、换算周转量、客货运结构等驱动能耗及碳排放增长的主要因素及其影响机理,并对各驱动因素的发展趋势及其碳减排潜力进行了国际类比分析与预测,最后提出了我国实现交通运输“双碳”目标的对策和建议。

由于缺少稳定可靠的统计数据等原因,本研究针对各因素减排潜力的分析主要局限于趋势性研判,关于单位周转量碳排放系数变化的内在原因及机理分析、交通方式结构变化对碳排放减少潜力的量化预测、换算周转量与碳排放脱钩路径等深层次系统性分析将是下一步研究的重点和方向。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)